后路经椎弓根钉棒系统内固定治疗上颈椎损伤的效果

杨健,尚显文,陈思思,刘义

上颈椎包括寰椎和枢椎,由于其靠近延髓,旁边有椎-基底动脉通过等一系列复杂的解剖学结构,增加了该区外科手术的风险。上颈椎损伤是由于创伤、炎症、先天性畸形、类风湿关节炎、结核、肿瘤及医源性损伤等病因导致的寰枕、寰枢关节结构功能减退,以至在生理负荷下出现过度活动或异常活动,并出现一系列临床表现。从颈椎侧位X片测量寰椎前弓后缘到齿状突的距离成人>3 mm,儿童>4 mm,可定义为寰枢椎不稳[1]。自从1910年Mixter和Osgood[2]用丝线在寰椎后弓与枢椎棘突间绑扎,完成了第1例寰枢椎固定术后,越来越多的后路寰枢椎固定技术相继出现,如Gallie氏法、Brook-Jenkins法、椎板夹技术(Apofix)、经关节螺钉固定技术(Magerl)及侧块螺钉技术(Goel)等。近年来,由于寰枢椎经椎弓根螺钉内固定技术的发展,其适应症广泛、固定牢固,手术暴露小等优势得以显现,在临床上被越来越多地应用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本院2009年9月~2013年1月共收治有手术适应征上颈椎损伤患者16例,其中男性12例,女性4例;年龄16~62岁,平均39岁;齿状突骨折12例,Jefferson骨折2例,Hangman骨折1例,寰枢椎脱位并颈椎后凸畸形1例。术前患者均行颈椎正侧位片+张口位片(图 1、图 2)、上颈椎 CT(图 3)、上颈椎 MRI(图 4),部分患者加拍颈椎过伸+过屈动力位片,颈椎CT三维重建。

1.2 临床表现

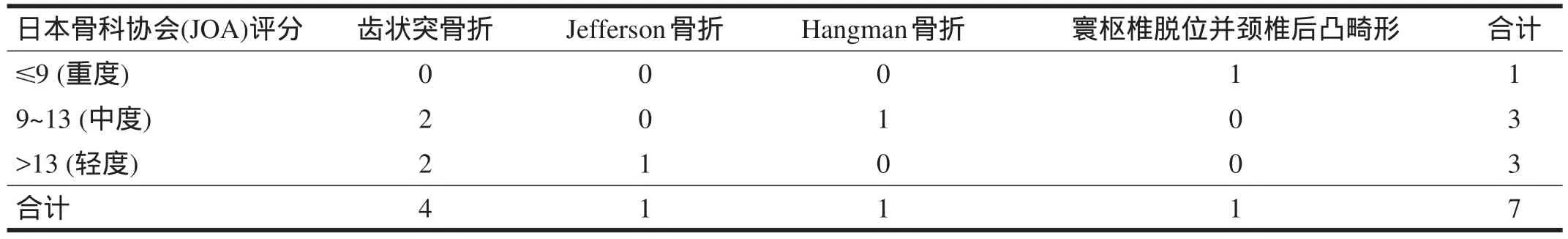

16例患者均有明确外伤史,均诉颈枕部疼痛不适,头颈部活动受限,尤其以旋转功能受限最为明显。7例患者出现神经症状与体征(JOA评分见表1),其中6例出现程度不同的上肢麻木乏力;1例寰枢椎脱位并后凸畸形患者出现头晕、头痛、上肢麻木乏力,下肢行走时有“踩棉”感,双侧肱二头肌腱反射、肱三头肌腱反射、桡骨骨膜反射及膝、踝反射亢进,Hoffman征(+),Babbinsky征(+),出现尿频,尿迟疑症状。

表1 各种疾病脊髓损伤程度(n)

图1 颈椎侧位片

图4 上颈椎MRI

1.3 手术方法

患者俯卧位,头颈保持中立位,颅骨牵引8 kg。手术床保持头高脚低30°。枕颈部后正中纵切口,切开项韧带,由中线分开枕下小肌群,显露出寰枢椎后弓。将左侧C2神经根和静脉丛挑起,显露出枢椎椎弓峡上面,在枢椎下关节突内上象限中选定穿刺点,钻出小孔,用直径3.5 mm手锥由此沿枢椎椎弓峡髓腔钻入,向头侧倾斜10~25°,向内侧倾斜10~25°,深24~28 mm;边钻边用探针测深及检查钉道四周皮质是否破损。使用C臂X线机透视证实钉道无误后,拔出手锥,攻丝后拧入直径3.5~4.0 mm,长24~28 mm椎弓根螺钉。对侧同样操作。

沿寰椎后弓下缘向外探及寰椎椎弓根和侧块,经C2侧块中点作一垂线,与C1后弓相交,距上缘3.0 mm处进钉。钻出小孔,用直径2.5 mm尖手锥由此经寰椎后弓向侧块中心钻入,向内倾斜10~15°,向头侧倾斜10~15°,深22~26 mm。C臂X线机透视证实手锥走行满意。拔出手锥,将直径3.5 mm,长22~26 mm的椎弓根螺钉拧入寰椎钉道。对侧同样操作。

选择长度合适的两孔固定棒,弯成合适的曲度,分别连接寰、枢椎弓根螺钉的尾部螺杆。用螺母将板和螺钉锁定,寰枢关节侧位透视证实关节解剖复位。将寰椎后弓、枢椎椎板和棘突磨糙,从髂骨后方掏取约20 g松质骨,剪成颗粒状,置于寰、枢椎后弓表面,压实。缝合枕下小肌群、项韧带、皮下筋膜和皮肤。切口深部置硅胶引流管,于皮肤另切口引出,接负压球。术后予颈围固定。

2 结果

2.1 手术时间、出血量及拆线时间

本组手术时间130~180 min,平均155 min;出血量150~350 ml,平均250 ml;切口在12~14 d后拆线,拆线时,切口无红肿及分泌物,对合良好,均为Ⅰ期愈合。

2.2 术中及术后并发症

术中1例患者C2后方静脉丛损伤,使用脑外科显微镜止血。其余手术过程均顺利。

术后无神经症状加重,无脑脊液漏、切口血肿及感染等并发症发生。

2.3 术后神经症状

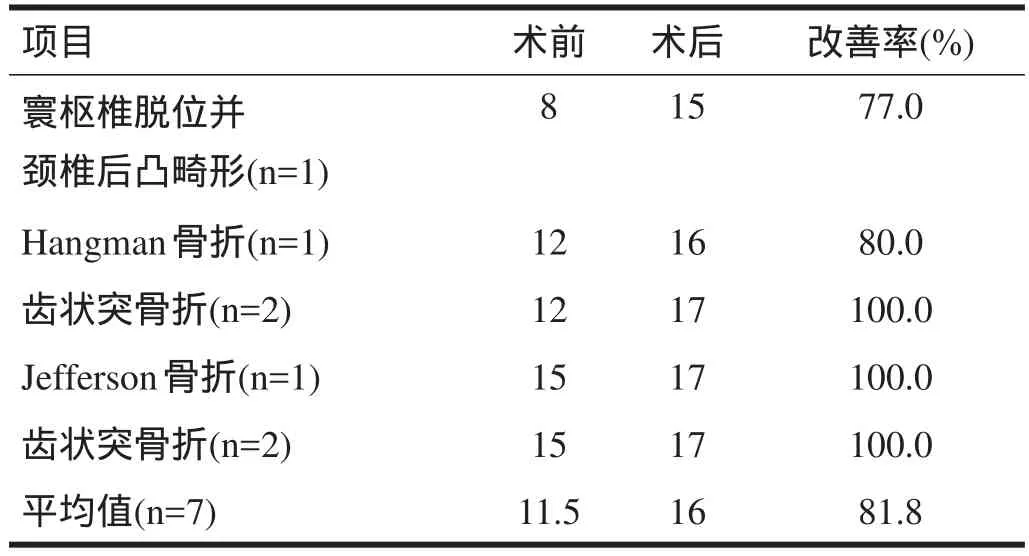

7例出现神经症状的患者,神经症状在术后得到不同程度的改善。见表2。

依据JOA评分改善率,按≥75%为优,50%~74%为良,25%~49%为中,0~24%为差的标准,7例出现神经症状患者疗效均为优。

2.4 术后影像学检查

术后常规复查颈椎正侧位片,均显示寰枢椎椎弓根螺钉位置良好(图5、图6)。出院后随访3~18个月,平均10.5个月,未发现其他并发症发生;X线或CT检查示椎弓根螺钉无松动、脱落、断裂,植骨区域获得骨性融合(图7、图8)。上颈椎活动度基本未受影响,恢复良好。

表2 手术前后JOA评分比较

图5 术后即刻颈椎侧位片

图6 术后即刻颈椎张口位片

图7 术后3个月颈椎侧位片

图8 术后3个月颈椎侧位片

3 讨论

3.1 寰椎进钉点的选择

C1后路螺钉固定技术包括经C1侧块螺钉固定和经C1椎弓根螺钉固定。其中C1侧块螺钉是通过C1后弓下方直接插入侧块,而所谓经椎弓根螺钉固定实际上是通过C1后弓,经椎弓根进入其侧块。由于椎弓根螺钉固定钉道长度比侧块螺钉固定更长,故寰椎椎弓根螺钉固定具有更强的抗拔出力。

C1侧块大小、椎弓根直径及位于椎动脉沟下的后弓均大于6 mm[3],因此,3.5 mm的螺钉很容易通过椎弓根;而椎动脉沟下后弓内侧1/3的矢状高度要小于外侧1/3的矢状高度,故理想的进钉点应位于椎动脉沟下的后弓外1/3,以降低损伤椎动脉的风险。在矢状面上,C2侧块的中点和椎弓根外侧1/3在一条直线上,因此以C2侧块的中点作一垂线,可以准确地定位C1椎弓根的进钉点。同时螺钉应内倾约10~15°。

Resnick等从枢椎峡部纵行作一条中心线,以其与寰椎后弓上下缘交点的中点作为进钉点,并要求螺钉内倾10°以避免损伤椎动脉[4]。马向阳等以C2下关节突中点与C3、C4侧块中点的连线与后弓交点距上缘3 mm作为进钉点[5]。谭明生等以后结节旁开18~20 mm,后弓下缘上2 mm作为进钉点,并要求向头倾5°[6]。校佰平等则是充分暴露C1后弓、椎弓根部及侧块,C1后弓内侧方骨质也要充分暴露,以寰椎后外侧弓的后方、上方及内侧方骨质作为参考,同时注意保护椎动脉及神经根,直视下将螺钉植入上、内侧皮质所形成的骨性三角内[7]。

我们综合上述方法,选择经C2侧块中点作一垂线,与C1后弓相交,距上缘3.0 mm处进钉,并向内侧倾10~15°,头倾10~15°。这种方法操作简单,只要熟练掌握置钉技术,有一定的椎弓根置钉经验,并遵循边钻边探的原则,可以大大减小损伤椎动脉及颈髓的风险。本组16例患者,共植入32根寰椎椎弓根螺钉,无1例出现椎动脉损伤及颈髓损伤等医源性损伤。

3.2 枢椎进钉点的选择

枢椎是一个较为特殊的椎体,是上颈椎和下颈椎的过渡椎[8]。枢椎齿状突原属于寰椎结构,在发育过程中与寰椎分离,6岁左右与枢椎融合为一体。枢椎下方结构表面观与下颈椎基本相同,而上方结构差异较大,上关节突不在椎体后方,为和寰椎下关节突保持一致,枢椎上关节突向内侧移行。这就造成目前C2椎弓根与峡部的定义有很大的争议。

Borne认为上下关节突间的部分叫峡部,枢椎椎体主体-齿状突复合体与上关节突之间叫椎弓根[9]。而Yarbrough等把上下关节突之间称为峡部[10]。Ebraheim等认为,上关节突下方,横突孔前内侧为C2椎弓根[8]。Naderi等认为,上下关节突之间的峡部所覆盖的连接椎体与下关节突之间的部分为椎弓根[11],即椎弓根是峡部的一部分。我们较认同Naderi的观点。

关于进钉点的选择,Harms等认为,枢椎的进钉点应该位于下关节突的内上1/4处,并且遵循尽量偏上、偏内的原则[12]。马向阳等研究发现,枢椎椎弓根的上缘宽度要比中部和下缘大,内缘的高度比外缘大,故把枢椎下关节突分为四个象限,其进针点位于内上象限,同时建立了两种枢椎的进钉点:当需要联合C1椎弓根螺钉固定时,选择下关节突中心点内上各2 mm处,并向内倾32.1°,上倾28.3°,平均最大螺钉长度26.89 mm;单纯C2椎弓根螺钉固定(如Hangman骨折Ⅰ型及部分Ⅱ型)时,进钉点应位于下关节突内缘的纵垂线与下关节突中上1/4水平线的交点,内倾16.5°,上倾18.6°[13]。不难看出,这两种方法的进钉点均位于内上象限,故我们按照马向阳的方法并在其基础上作了简化,将进钉点选在下关节突的内上象限中,向头倾10~25°,向内倾10~25°,并遵循“宁上勿下,宁内勿外”的原则,做到边钻边探,认真细心。本组16例患者,共植入32根枢椎椎弓根螺钉,未出现任何并发症。

3.3 寰枢椎经椎弓根螺钉固定术的生物力学

内固定的生物力学稳定性通常从三维稳定性(前后、侧向、轴向即抗旋转能力)来评价。

Magerl螺钉技术被认为是后路C1-2固定的标准术式,其生物力学稳定性是以前所有上颈椎后路手术中最强的。马向阳等通过脊柱三维运动实验机测量其三维运动范围,以此来评价寰枢椎椎弓根内固定的生物力学稳定性。结果表明,在前后稳定性方面上,双侧寰枢椎椎弓根螺钉固定强度与双侧Magerl螺钉相当;在侧向稳定性上,寰枢椎椎弓根螺钉稍弱于Magerl螺钉,但差别不是很大;在轴向稳定性上,寰枢椎椎弓根内固定强度与Magerl螺钉相当[14]。

3.4 寰枢椎经椎弓根螺钉固定技术的优势

自从1910年出现第一例寰枢椎固定术至今,越来越多的后路寰枢椎固定技术相继出现,但都有各自的缺点,如丝线法、Gallie氏法、Brook-Jenkins法生物力学稳定性较差,易出现植骨块松动、滑脱、不融合,需要坚硬的外固定架支撑;Apofix固定法要求寰枢椎前部结构稳定及椎板完整,有一定的局限性;Magerl螺钉技术融合率高,但术后椎体易移位,椎动脉易损伤等;Goel侧块技术要求将寰枢椎后弓、侧块、椎弓根等结构全部清楚暴露,增加了损伤C2神经根伴行静脉丛及椎弓根内侧壁静脉丛的风险,可造成术中术后出血量多,严重者会带来不可估计的风险。

椎弓根螺钉技术在所有内固定术中钉道最长,故比Gallie法、Apofix椎板夹、Brook-Jenkins法具有更加的牢固性,术中可在直视下置钉、复位、植骨,术后出现植骨块松动、不融合、滑脱等并发症的概率小。寰枢椎椎弓根螺钉与Magerl螺钉相比,降低了损伤椎动脉的风险性,不用以破坏关节的代价来换取稳定,术后颈椎也保留了良好的活动性。侧块螺钉技术较适用于严重的鹅颈畸形,但却容易损伤C2神经根和静脉丛;而椎弓根螺钉技术由于暴露小,所需的角度也小,故降低了上述风险。

3.5 注意事项及体会

术前应常规行上颈椎正侧位及张口位X片、上颈椎CT、MRI。在条件允许的情况下还应行上颈椎CT三维重建。近年来,术前术中计算机导航技术[15]的发展也为个体化置钉提供了方便。这些影像学检查可以发现寰枢椎有无变异情况,脊髓有无损伤,还可以测量出寰枢椎椎弓根的长度和直径,以及进钉点的方向和角度,真正起到对每个患者个体化设计的作用,从而指导我们术中更准确地置钉。

术中尽量保证一次置钉成功。因为寰枢椎椎弓根解剖位置的特殊性,改道并二次置钉会增加损伤颈髓及椎动脉的风险,螺钉稳定性也下降。若术中出现椎弓根螺钉置钉不成功,应改为侧块置钉,避免多次椎弓根置钉增加的手术风险。

由于C2神经根伴行有静脉丛,椎弓根内侧壁也有静脉丛,这些静脉丛可能出现变异,术中极可能被损伤而导致出血。若出现上述情况,可采用速即纱加脑棉压迫止血,或采用双极电凝止血。本组1例患者术中损伤了静脉丛,我们采用在脑外显微镜下使用双极电凝止血,效果较好,术后未出现颈后部血肿。术后分析原因可能是静脉丛的变异导致。从这例手术中我们汲取的经验与教训是,术前一定要仔细阅读患者影像学资料,观察有无变异情况;术中一定要仔细操作,严格遵循骨膜下剥离的原则;若有变异,则要耐心仔细的分离。

选好进钉点后,使用手钻要缓慢用力,若阻力较大或突然出现落空感,则提示方向不正确,应及时更改方向。边钻边用探针探椎弓根的四壁及底部,确保都是骨性结构后再继续深入,避免穿破四壁及底部。

由于个体差异及寰枢椎解剖结构的变异,术中可能伤及椎动脉;另外进钉时由于骨质较硬及进钉不稳也可导致钉道方向改变,从而伤及椎动脉。这就要求我们尽量使用双手操作,必要时助手拿持骨钳在棘突中线上稳定枢椎。一旦出现椎动脉损伤,可出现喷射状出血或比正常骨质出血多。这时首先要保持镇定,先用手指堵住钉道,随后用骨蜡封填,改钉道置入钉后一般可止血;同时另一侧改为侧块置钉,避免双侧椎动脉损伤。术后给予适量的抗凝药物避免血栓形成,必要时行MRI或血管造影以了解椎动脉情况。本组患者均未出现椎动脉损伤的情况。

术中为避免缺血再灌注损伤及术后反应性水肿,我们对16例患者均预防性使用了激素(注射用甲基泼尼松龙琥珀酸钠120 mg)及胃黏膜保护剂(雷尼替丁150 mg),术后均未出现神经症状加重的情况。

综上所述,后路经椎弓根钉棒系统内固定技术为上颈椎损伤的患者提供了稳定的结构基础,具有更为广泛的适应症,是一种值得推广的可靠方法。

[1]胥少汀,葛宝丰,徐印坎.实用骨科学[M].3版.北京:人民军医出版社,2006:561.

[2]Mixter SJ,Osgood RB.Traumatic lesions of the atlas and axis[J].Ann Surg,1910,51:193-207.

[3]Ma XY,Yin QS,Wu ZH,et al.Anatomic considerations for the pedicle screw placement in the first cervical vertebra[J].Spine,2005,30(13):1519-1523.

[4]Resnick DK,Benzel EC.C1-C2pedicle screw fixation with rigid candilever beam construct:case report and technical note[J].Neurosurgery,2002,50(2):426-428.

[5]马向阳,尹庆水,吴增辉,等.中上颈椎侧块与寰椎椎弓根位置关系的解剖研究[J].中华外科学杂志,2005,43(12):774-776.

[6]Tan M,Wang H,Wang Y,et al.Morphonetric evaluation of screw fixation in atlas via posterior and lateral mass[J].Spine,2003,28(9):888-895.

[7]校佰平,徐荣明.寰枢椎经椎弓根螺钉固定技术的临床应用[J].中国脊柱脊髓杂志,2005,15(11):658-661.

[8]Ebraheim NA,Fow J,Xu R.The location of the pedicle and parsinterarticular in theaxis[J].Spine,2001,26(4):E34-E37.

[9]Borne GM,Bedou GL,Pindaudeau M.Treatment of pedicular fractures of the axis.A clinical study and screw fixation technique[J].JNeurosurg,1984,60(1):88-93.

[10]Yarbrough E,Hendey GN.Hangman's fracture resulting from improper seat belt use[J].South Med J,1990,83(7):843-845.

[11]Naderi S,Arman C,Guvencer M,et al.An anatomical study of the C-2 pedicle[J].JNeurosurg Spine,2004,1(3):306-310.

[12]Harms NA,Melcher RP.Poster C1-C2fusion with polyaxial screw and rod fixation[J].Spine,2001,26(22):2467-2471.

[13]马向阳,尹庆水,吴增晖,等.枢椎椎弓根螺钉进钉点的解剖定位研究[J].中华外科杂志,2006,44(8):562-564.

[14]马向阳,钟世镇,刘景发,等.寰枢椎后路椎弓根螺钉固定的生物力学评价[J].中国脊柱脊髓杂志,2003,13(12):735-738.

[15]王建华,尹庆水,夏虹,等.数字骨科技术在寰枢椎个体化置钉手术中的应用[J].脊柱外科学杂志,2011,9(3):165-168.