针刺配合作业疗法治疗脑卒中后上肢功能障碍的效果

石素宁,于洪宇,丛壮,孙翠翠,迟欣欣

脑卒中后患者易出现运动功能障碍,特别是上肢功能恢复较慢。靳三针疗法是在传统针灸的基础上归纳总结的一套针灸治疗方法,广泛应用于脑卒中后治疗;作业疗法有针对性地制定与日常生活活动(activities of daily living,ADL)相关的康复作业,通过促使患者反复练习,缓解症状和改善功能[1]。靳三针疗法属于被动康复,作业疗法属于主动康复,两种康复模式单独使用虽有一定疗效,但均存在自身的不足[2]。本研究将两种疗法相结合,探讨其对上肢功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

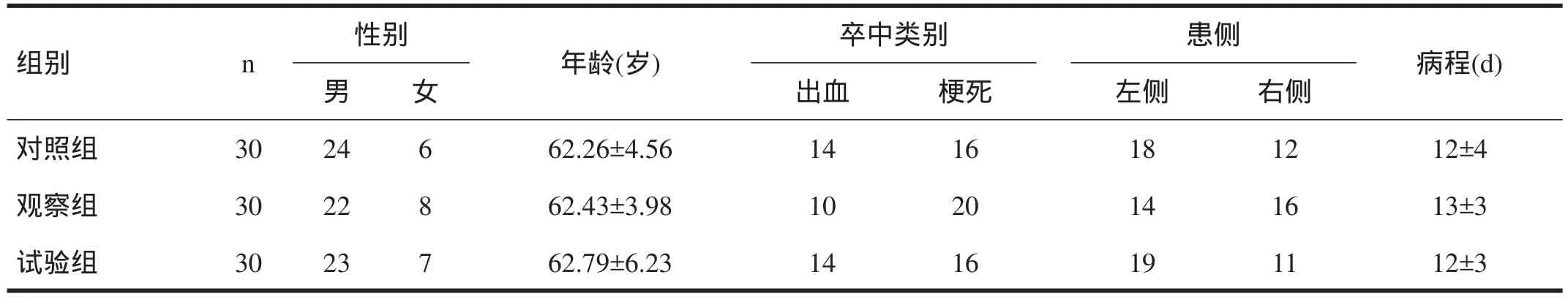

选取2011年10月~2013年12月本院住院治疗的脑卒中后上肢功能障碍的患者90例,采用随机数字法分为对照组(n=30)、观察组(n=30)和试验组(n=30)。3组患者的年龄、性别、病程、病变性质、偏瘫侧等均无显著性差异(P>0.05)。见表1。

纳入标准:①诊断符合1995年全国第四届脑血管病学术会议制定的标准;②经临床、头颅CT和MRI确诊,均为首发病例,且为一侧偏瘫;③患侧手腕主动背伸>10°,除拇指外,至少有其他两指能背伸>10°;④听觉、理解能力基本正常,可以配合相关检查与治疗;⑤功能独立性评定(functional independence measure,FIM)中的认知功能评分≥15分;⑥本人或家属签署知情同意书。

排除标准:①患有严重高血压或其他严重全身性疾病;②多发、再发或大面积脑梗死;③严重肩关节疼痛或明显的肩关节半脱位;④患侧上肢肌肉Ash- worth肌张力分级>Ⅱ级。

表1 各组患者一般资料比较(n)

1.2 治疗方法

3组均接受常规的治疗与护理。包括常规药物治疗,针对患者症状控制血糖、调节血脂、抗血小板聚集、给予神经营养药物;根据患者情况进行常规康复训练,并根据神经内科常规护理法进行护理。

观察组在常规康复治疗基础上给予作业治疗。①被动关节活动:每次活动各关节5~10遍,每天2次。②卧位翻身、坐起训练:包括向健侧翻身、向患侧翻身、健侧起坐、患侧起坐,每次15~30 min,每天3次。③上肢精细运动功能训练:肩外展内收,如拉琴、书法;前臂旋前旋后,如拧螺丝;肩肘伸屈,如推滚筒;手指关节,如插木钉、跳棋。每次15~30 min,每天2次。④ADL训练:可以在训练中穿插进行,包括穿衣服、进食、如厕、刷牙、梳洗等。每次15~30 min,每天1~2次。

试验组在常规康复治疗、作业治疗同时给予靳三针治疗。取穴:患侧颞三针(耳尖直上发际2寸处为第1针,第1针同水平处向前1寸为第2针,向后1寸为第3针);迟缓瘫取手三针(曲池、外关、合谷);痉挛瘫取上肢挛三针(极泉、尺泽、内关)。颞三针先垂直刺入皮下,达帽状腱膜下后,以15°角沿皮轻微、快速、不捻转刺入30 mm,得气后以180~200 r/min捻转2 min。曲池向少海方向刺入25~35 mm;外关向内关方向刺入20~30 mm;合谷向后溪方向刺入30~40 mm;极泉进针时避开动脉,直刺30~35 mm,以上肢抽动为度;尺泽、内关直刺15~20 mm,以手指末端抽动或麻木感为度。针刺后留针30 min,每天1次。

1.3 评定方法

所有患者在治疗前、治疗4周后分别采用上肢简化Fugl-Meyer运动功能评定(Fugl-Meyer Assessment,FMA)[3]、Barthel指数(Barthel Index,BI)进行上肢运动功能、ADL评定。两次评定由同一医师完成。

1.4 统计学分析

2 结果

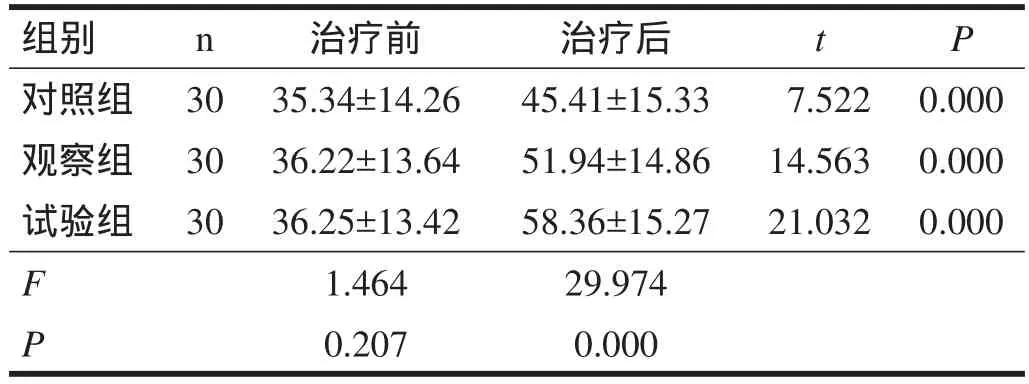

2.1 FMA

治疗前3组患侧上肢FMA评分无显著性差异(P>0.05);治疗后患者FMA评分均显著高于治疗前(P<0.001),且各组间有非常高度显著性差异(P<0.001)。见表2。

2.2 BI

治疗前3组BI评分无显著性差异(P>0.05);治疗后患者BI评分均显著高于治疗前(P<0.001),且各组间有非常高度显著性差异(P<0.001)。见表3。

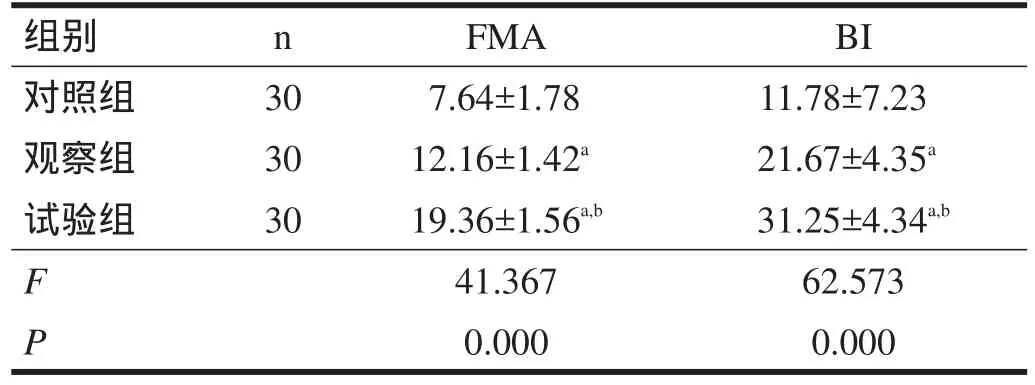

2.3 差值比较

治疗后,3组间FMA、BI评分增加量有非常高度显著性差异(P<0.001)。两两比较,观察组与对照组、试验组与对照组、试验组与观察组之间均有非常高度显著性差异(P<0.001),试验组优于观察组,观察组优于对照组。见表4。

表2 各组治疗前后上肢FMA评分比较

表3 各组治疗前后BI评分比较

表4 各组治疗前后FMA、BI评分差值比较

3 讨论

目前全美国有20多个针灸医疗中心从事针灸治疗和研究,研究项目有200多项,所治疾病数十种[4]。而随着社会的进步和医疗水平的提高,改善患者的生活质量,帮助患者最大程度恢复社会功能已逐步引起医务工作者的重视[5]。

靳三针疗法是靳瑞教授在传统针灸的基础上创造的新针法。中医认为,脑卒中多与肝风内动有关;颞三针第1针通过率谷及角孙,前者为足太阳、少阳之会,后者为手足少阳之会;第2针通过手足少阳、足阳明之会的悬厘穴及足太阳少阳之会的曲鬓穴;第3针位于天冲穴附近,是足太阳、少阳的交会穴。颞三针位于感觉区和运动区在头部投影区上,根据头皮-皮层相应理论,在该区针刺产生的生物电效应能传送到大脑皮层,能使大脑皮层功能区受损的神经细胞恢复功能[6]。

手三针包括曲池、外关、合谷,其中合谷为阳明经原穴,又是四总穴和四关穴之一,有醒脑开窍、通调气血功效;配以本经的曲池,手少阳经的外关,可以泻手阳经之火。

上肢挛三针包括极泉、尺泽、内关,其中内关为手厥阴经的络穴,又为八脉交会穴,通阴维脉,具有安神开窍、疏通经络的功效;配以太阴经的尺泽和少阴经的极泉,能通调手三阴经气血,缓解痉挛。

靳三针疗法通过三针处方,采用局部取穴,根据经络循行,将辨病、辨证与辨经相结合[7]。针刺颞三针可提高脑卒中患者血清中超氧化物歧化酶含量,降低戊二醛含量,提高清除自由基,降低脂质过氧化反应能力,改善自由基代谢失衡状态[8];针刺手三针,可使激活脑部相关区域,促进上肢功能恢复;针刺挛三针,不仅可以兴奋臂丛神经,促进上运动神经元修复,而且还可以刺激正中神经,缓解上肢肌痉挛。

作业治疗[9]优势在于,在原有的治疗基础上,提高了治疗的强度和频度,通过反复训练可以加速脑侧枝循环的建立,促进病灶周围组织或健侧脑细胞的重组和代偿[10]。作业治疗是全面影响脑卒中患者ADL、参与社会活动能力、认知能力和感知能力的综合康复的良好干预[11-13]。

近年来,探讨全方位、多角度综合治疗脑卒中偏瘫患者的方法成为神经康复领域的热点问题[14]。研究表明,通过针刺可以疏通经络、调整脏腑,起到整体与局部兼治的作用[15]。颞三针可以改善卒中后抑郁及焦虑情绪,提高患者的康复意识,积极主动配合康复训练,从而使患者的康复训练效果更理想[16]。本研究将靳三针疗法与作业治疗相结合,结果提示,综合疗法更有利于改善患者上肢运动功能和ADL能力。

[1]孟海军.指导性强化作业疗法对脑卒中患者上肢功能疗效研究[J].华西医学,2010,25(7):66-67.

[2]郎建英,庄礼兴,贺君,等.靳三针疗法治疗缺血性中风后痉挛性偏瘫随机对照研究[J].上海针灸杂志,2013,32(6):440-443.

[3]恽晓平.康复疗法评定学[M].北京:华夏出版社,2005:393-396.

[4]高雅培,高金柱,苗青.中医药在美国的发展现状[J].世界中医药,2013,(8):128-129.

[5]李葆华,黄润州,侯淑肖.脑卒中患者出院时生活质量及相关因素分析[J].护理管理杂志,2011,11(1):13-16.

[6]韩德雄.靳三针疗法结合康复训练治疗缺血性卒中偏瘫的疗效研究[D].广州:广州中医药大学,2010.

[7]徐世芬,庄礼兴,贾超,等.靳三针对脑卒中偏瘫患者认知功能和日常生活能力的影响:多中心随机对照研究[J].中国针灸,2009,29(9):689-694.

[8]袁青,易玮.针刺对脑梗塞患者体内超氧化物歧化酶、丙二醛的影响[J].针刺研究,2000,25(3):57-59.

[9]徐胜林,赵菁,何龙文,等.作业疗法在脑卒中患者康复中的重要性[J].中国康复理论与实践,2012,18(4):53-55.

[10]谢瑞娟,石翠霞,邓赟,等.强化作业疗法对脑卒中偏瘫患者运动能力的影响[J].医学研究与教育,2012,29(6):17-20.

[11]Maria C,Stacey G.Retraining visual processing skills to improve driving ability after stroke[J].Arch Phys Med Rehabil,2009,90(12):2096-2102.

[12]Lang CE,Macdonald JR,Reisman DS,et al.Observation of amounts of movement practice provided during stroke rehabilitation[J].Arch Phys Med Rehabil,2009,90(10):1692-1698.

[13]Pang MY,Harris JE,Eng JJ.A community-based upper-extremity group exercise program improves motor function and performance of functional activities in chronic stroke:a randomized controlled trial[J].Arch Phys Med Rehabil,2006,87(1):1-9.

[14]王维,马跃文,杨巍.中医按摩配合作业疗法对脑卒中偏瘫患者运动功能的影响[J].辽宁中医药大学学报,2013,15(7):219-220.

[15]林桦,胡永善,成巍,等.针刺结合作业治疗对脑卒中单侧忽略后综合功能的影响[J].中国康复医学杂志,2011,26(1):30-33.

[16]李艳芬,曾德毅,庄礼兴.“靳三针”的组方规律辨析[J].针灸临床杂志,2006,22(10):35-36.