新闻语篇中的引语类型及话语来源分析——以英国《卫报》对莫言荣获诺贝尔文学奖的报道为例

战丽莉,房吉宁,孙先帅

(大连理工大学a.外国语学院;b.管理与经济学部,辽宁 大连 116023)

一、引言

引语在修辞学中也被称为引用,是事件表述者根据表达需求直接或间接地引述别人观点的一种方式。引语可以分为直接引语和间接引语。所谓直接引语,就是将说话者的原话一字不差地全部引用过来,显然这种引用最大化地保留了说话者的意图。相对于直接引语的逐字逐句,间接引语则是对言语有分析地转述。两种引语的区别在于它们能否忠实表达说话者的原意,决定了两类引语在新闻报道中的不同作用。在新闻语篇中直接引用原作者的话语,可以客观地表述事实,因此对直接引语的使用可以增强新闻语篇的权威性和公正性;而间接引语经过新闻媒体人的转述,意思可能有所改变,而这种改变是受到新闻人有意控制的。通过对新闻语篇中的直接、间接引语进行研究,我们可以了解新闻媒体试图在舆论引导上的方向性和意识性。

二、引语类别

引语作为新闻中重要的修辞格式一直以来就受到学者的关注。马景秀认为直接引语消息来源的明晰度与新闻话语的说服力成正比,直接引语的评价意义随着新闻报道的展开在语篇中聚集、强化[1]。黄敏将新闻中的引语分为“直接引语”、“间接引语”、“自由间接引语”、“切取引语”[2]11。直接引语与切取引语有引号作为标记,间接引语与自由间接引语对言语进行有分析地转述。郑庆君根据被引材料的出现要素、有无标记特征以及被引材料的出现特点将新闻报道中常见的引语分为显性直接引用、显性间接引用、隐性直接引用和隐性间接引用[3]227。辛斌认为“对新闻语篇中转述言语的分析早已超越了传统的局限,从着重直接引语和间接引语之间的形式转换而关注对它们作出语篇和语用上的解释”[4]61。本文以英国《卫报》对莫言获得诺贝尔文学奖的报道为语料,探讨不同形式引语在媒体态度及观点传递方面所发挥的作用。

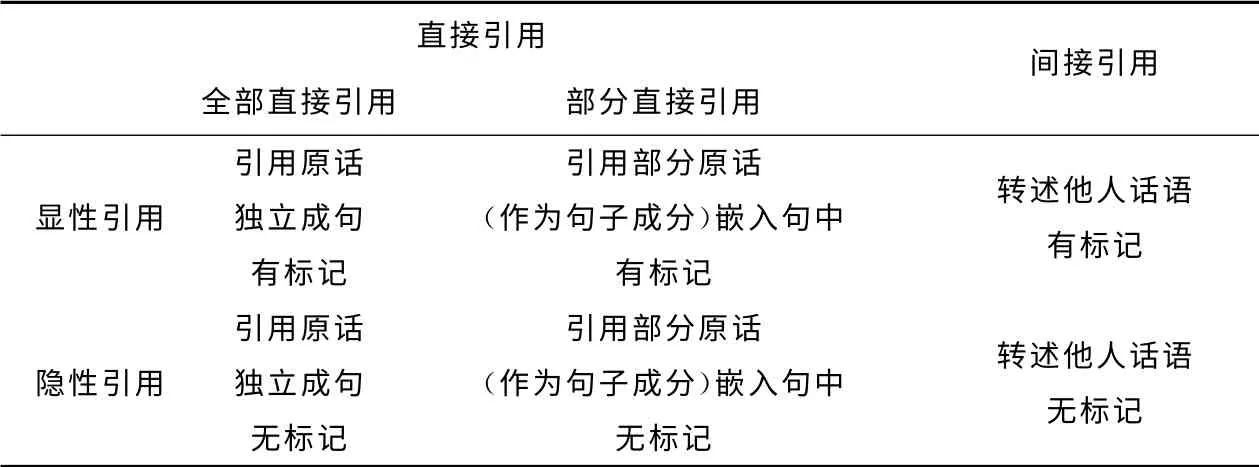

本文参照黄敏[2]11和郑庆君[3]227对引语的分类及研究,结合所选语料的特点,根据被引话语的形式标记、被引内容的完整性以及被引内容的显隐性将引语分为显性直接引用、显性间接引用、隐性直接引用和隐性间接引用(见表1)。

表1 引语类别

表1 中的“标记”现象是指被引用的话语是否有明显的形式标记,在直接引语中“有标记”指的是被引内容带有引号并且标注话语来源;“无标记”指的是被引内容只带有引号,没有标注话语来源。直接引用根据被引内容的完整性以及语法角色分为“完全直接引用”和“部分直接引用”。

全部直接引用是指被引内容在语法结构上是完整的一句话,即有主语+谓语结构。例如:

“He expertly handles the use of local language and dialect,and as his career progressed he became increasingly experimental with his narration,to the extent that he once even made himself a character in one of his novels,”said Hockx.(显性全部直接引用)

部分直接引用指的是摘取原句中的部分内容,并将被引用的内容嵌入到句中,与句子其他成分合为一体,组成完整的一句话。例如:

Nicky Harman,a Chinese translator and lecturer at Imperial College,London,hailed Mo Yan‘s win as“amazing”news.(显性部分直接引用)

由于间接引用在转述过程中有可能将非独立句或部分原话语拓展为完整的一句话,也有可能将一整句原话浓缩成短语,难以判断是全部还是部分转述,因此本文不对间接引语进行全部间接引用与部分间接引用的划分。间接引语中的有标记现象是指被引内容带有话语来源。例如:

SOAS professor of Chinese Michel Hockx,who knows Mo Yan personally,said the author was probably the most translated living Chinese writer…(显性间接引用)

三、引语表现特征及话语来源分析

本文选取的语料为2012年10月11日的英国《卫报》刊登的题为“Mo Yan wins Nobel prize in literature 2012”①全文下载地址:http://www.guardian.co.uk/books/2012/oct/11/mo-yan-nobel-prize-literature.的报道,全文长度为1 103字,主要是对我国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖这一新闻进行报道。《卫报》(TheGuardian)是英国知名报纸,读者多为知识界人士和年轻人。在欧洲知识界,《卫报》的影响力超过了任何一家报纸。

本文按照表1中的引语类型对语料中的引语进行统计(详见表2,由于篇幅所限,引语示例只选取关键信息点进行展示),共有26处引语,其中23处为显性引用,3处为隐性引用。在显性引语中,9处为全部直接引用,12处为部分直接引用,2处为间接引用。下文将对报道中使用最多的显性引语进行讨论,探讨使用的理据以及所表达的观点;此外,还将对被引者的身份及代表的群体展开讨论,其中包含对隐性引用及间接引用的分析。

表2 新闻语料中的引用类别及部分示例

1.显性引用

(1)显性全部直接引用 当话语来源者与新闻语篇中被报道的内容所持观点一致时,媒体倾向于使用显性的全部直接引用,即通过全部直接引用具有权威人士的话语来增强评注的可信性。例如在谈及莫言获奖是让西方读者更好了解中国作家时,新闻引用了来自伦敦帝国理工学院(伦敦帝国学院)著名中文翻译家Nicky Harman对莫言评价的大段原话,中间以she said分隔。在这两句显性的全部直接引语中,“great”,“good news for all Chinese writers”,“it will bring English readers a bit closer”都表达了对莫言和他的作品的高度评价。

(2)显性部分直接引用 当话语来源者与新闻报道中讨论的内容所持观点相似但不完全一致时,媒体倾向于使用部分直接引用,其可信性相对于全部直接引用稍弱。例如语料中提及本届诺贝尔文学奖得主的热门人选时,日本小说家村上春树为大热门,而莫言却不被大多数人看好。新闻中选取了英国立博博彩公司发言人的部分话语,文中选择只引用“definitely slipped under the radar”(“绝对地幸运”)强调莫言得奖出乎意料。

此外,由于部分直接引用只是截取原话语的一部分,选取的长度和内容根据说话者的意图和目的而定,因此选择空间较大,也可以灵活地与句子其他部分进行组合、搭配。例如:

Nicky Harman,a Chinese translator and lecturer at Imperial College,London,hailed Mo Yan's win as“amazing”news.

The eminent professor of Chinese literature Howard Goldblatt…saying that both write“big,bold works with florid,imagistic,powerful writing and a strong moral core”.

在以上两例中,“amazing”(“惊人的”)和“big,bold works with florid,imagistic,powerful writing and a strong moral core”(“以道德为核心,运用华丽与形象有力的文笔完成的伟大而大胆的作品”)从原话语中被提取之后,分别在句中用作news的定语和write的宾语,这样的选择和组合表明新闻报道对被引信息的认同。

另外,“部分直接引语”还可以和其他引语进行搭配,如在引用伦敦大学亚非学院中文教授Michel Hockx对莫言和他的作品进行评价时,除了“部分直接引用”之外,还使用了间接引语。Gutzmann &Stei将这种现象称为混合引语(mixed quotation),认为混合引语可强调所表达的内容[5]。

2.话语来源

黄敏在讨论新闻语篇中引语的元语用功能时,发现被引用者的身份具有重要的作用[2]12。当新闻报道明晰被引用者的身份时,会大大加强被引用部分内容的可信性。英国《卫报》对莫言获奖的报道在提及被引者时均表明了他们的身份,结构为“职务/身份+姓名”,如The eminent professor of Chinese literature Howard Goldblatt(著名的中国文学教授),permanent secretary of the Swedish Academy Peter Englund(瑞典皇家科学院常任秘书长),或者“姓名+职务/身份”,如Nicky Harman,a Chinese translator and lecturer at Imperial College(帝国大学的中文翻译家)。在本文所选的新闻语料26处引语中,大部分引语(共有22处)的话语来源有明确标识,1处引语的话语来源(即被引者)被弱化,3处省略话语来源。

明确的话语来源指的是在引用时,同时给出被引者,并且通过转述动词引出内容。辛斌将新闻语篇中的转述动词分为积极动词、消极动词、共识动词和分歧动词以及非限定转述动词如according to[4]62-63。本文所选择的新闻语料中使用的转述动词均为say(共识动词),还有非限定转述动词according to。

话语来源弱化指的是引语中虽然已给出被引者,但是被引者信息及明确性要弱于上文的明确话语来源。在本则新闻报道中,有1例引语的话语来源被弱化:…praised by the Swedish Academy for merging“folk tales,history and the contemporary”with“hallucinatory realism”(……瑞典学院称赞莫言将“虚幻现实主义与民间故事、历史和现代”融为一体)。此句以被动语态的形式引出施事者,即被引者the Swedish Academy。根据裘燕萍对被动语态五种用法的讨论[6],上例体现“对被动句的主语(即动作的承受者)比对主动句的主语(施动者)的兴趣更大”。此外,话语来源者为诺贝尔奖评选委员会这个群体身份而非单个委员似乎也在弱化被引用者的身份。

在本则新闻报道中的3处被省略话语来源的引语中,两例是关于诺贝尔奖的,其中1例为诺贝尔颁奖委员会对美国作家赛珍珠的评价,另外1例引自诺贝尔奖创立者阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱中关于诺贝尔文学奖获得者资格的描述;第3例…with commentors equating“bagging the prize to Chinese literature gaining the world's recognition”(……评论家认为“荣获诺贝尔奖意味着世界对中国文学作品的认可”)来自于2012年10月10日ChinaDaily刊登的题为“China holds breath for Nobel literature recognition”的报道,但是引语的真正来源并不是新闻语料中提及的评论家(commentors)而是网络评论。ChinaDaily相 关 原 文 为:The news has sparked heated online discussion at home…Among a flood of comments,lots of people have equated bagging the prize to Chinese literature gaining the world's recognition(莫言获奖的消息在国内引发了网络热议……在众多的评论中,许多人获得诺贝尔奖意味着世界对中国文学作品的认可)(此句中的省略号为笔者所加)。由此可见,在省略话语来源时,新闻报道极有可能根据自己的立场将引语的来源进行有目的地选择性修改,以营造出引语的可信性效果。

四、结束语

本文对英国《卫报》莫言获奖新闻报道中的引用修辞格从显性和隐性以及直接和间接两个维度上进行了交叉分析。通过分析,我们发现文中绝大多数引语为直接显性引用。由于新闻媒体可以根据自己的立场和观点来选取引用内容,部分直接引语无论在内容还是长度上都被赋予了极大的灵活性,可以与句子中的其他信息进行自由组合。另外,为增强被评论内容的可信性,新闻报道倾向于提供被引用者的姓名及身份,大部分引语通过转述动词明确标明了话语来源,当通过上下文可以推测出被引用者或者被引用的内容为大众所熟知时,新闻报道会选择不提及话语来源。但是,也不排除新闻媒体为了使被引用信息符合自己立场而对话语来源进行改动。

引语在新闻语篇中的类型、作用会随着报道的内容和媒体的立场等而变化,由于本文仅就一则新闻报道进行研究,因此得出的结论还有待进一步验证。另外,由于所选语料中间接引语出现较少,对间接引语的分析不足,还需要后续的研究进行补充。

[1]马景秀.新闻话语直接引语的“修辞-评价”机制[J].外语教学理论与实践,2008,(4):77-81.

[2]黄 敏.事实报道与话语倾向——新闻中引语的元语用学研究[J].新闻与传播研究,2008,(2):10-16.

[3]郑庆君.引用:互文手法的时代“风情画”——新媒体语篇中的引用类型与模式[J].求索,2011,(12):226-228.

[4]辛 斌.汉英新闻语篇中转述动词的比较分析——以《中国日报》和《纽约时报》为例[J].四川外语学院学报,2008,(5):61-65.

[5]Gutzmann D,Stei E.How quotation marks what people do with words[J].Journal of Pragmatics,2011,(43):2650-2663.

[6]裘燕萍.英语被动语态的人际功能[J].外语研究,2008,(2):22-26.