教师的教学良心:内涵、内在形成机制及其研究路径

李晓丽

(李晓丽:浙江师范大学教师教育学院 浙江金华321004 责任编辑:张 敏)

一、“良心”的内涵及其特征

(一)“良心”的内涵分析

良心是十分复杂的概念,是一个古老的道德范畴。由于理解的侧重点不同,中西方的学者都从不同的视角和切入点探讨了良心的起源、本质、作用、特征及其形成和修养等。何怀宏先生认为:“中国思想家长于对良心的体验,长于对良心的总体和直接的把握,西方思想家长于对良心的分析,长于对良心的分门别类,不同角度的细致探讨。”〔1〕即中国思想家大多是对良心的整体体验,而西方思想家则侧重于对良心现象的分析。可见,“良心”一词有着其深厚的历史文化内涵。

综合不同领域的研究来看,古今中外的学者对良心的理解丰富多彩,但又人各有异。一般而言,良心的基本内涵包括以下几个方面:①从起源上,良心是一个具体的、历史的范畴。良心不是从来就有的,也不是一成不变的,而是一定历史时期的产物。人们关于良心的观念随着时代的发展、思想观念的不同而产生变化。同时,个人由于不同的社会地位、文化修养等也可能会有着各异的良心观。②从本质上,良心是道德义务的内化形式。它是个体对义务和责任自觉、自愿的道德意识。③从形成上,良心是一系列道德心理因素的有机结合,经过道德认知、道德评价、情感体验等的相互作用并形成稳定道德意志的心理过程。④从功能上,良心是个体对自身道德行为评价和调控的依据,它可以阻止不恰当道德行为的产生,同时促发好的、善的行为。

综上所述,笔者认为,良心就是人们在社会实践中履行对他人和社会义务的自觉意识,是对道德行为是否合乎道德的理性判断和评价以及产生的安或不安的情感体验,同时也包括最后产生的履行道德义务的意志。

(二)“良心”的特征分析

基于上述对“良心”内涵的分析,良心作为对道德义务的认知以及在此基础上的道德责任感和自我评价能力,具有明显的特征,主要表现为以下四个方面:

第一,良心具有内在性。它不仅是道德义务的内化形式,也是对自己行为的道德认知、情感体验和评价等的一系列心理活动。因此,良心是内在的心声,是一系列道德心理因素的有机结合,具有内在性。

第二,良心是主观性与客观性的统一。良心是对道德义务的自觉意识,形式上是主观的,表现为人的理性认识、情感体验等;但它反映的又是人们在社会实践中履行对他人和社会义务的自觉意识,是由客观的社会关系和生活条件决定的,它的内容则是客观的。因此,良心的个体性和主观性最终依附于良心的普遍性和客观性,它是主观性和客观性的统一。

第三,良心有真假对错。根据上一点,良心的内容实际上是一定社会关系和道德规范的总和。于是,良心的真假对错就是不同的社会道德规范造成的。当人们信奉好的、善的道德规范时,必然会表现出真的、对的良心;反之,当人们被恶的、错的道德规范影响时,也就会产生虚假的、错的良心。

第四,良心具有自律性。良心作为隐藏在人们内心深处的一种道德意识,不同于外界强加于个体的道德规范,它将外部的道德义务内化为自觉的道德意识并对其产生一种自律的行为,是人们对外在的道德规范的自觉体认和自觉选择。它能够使人们根据一定的道德规范自觉地选择和决定自己的行为,对个体的道德行为起自我调节和控制的作用。因此,良心最显著的特点就是自律性。

二、教师的教学良心:基本内涵分析

(一)教师的教学良心:内涵分析

由于社会劳动分工的不同,良心在不同的职业中也有不同的表现。良心在教师职业中就表现为教师良心。因此,教师良心不仅具有一般良心的内涵、特征、功能等,更具备教师职业特有的、具体的涵义。基于上述对“良心”一词的概念界定和已有研究,研究者认为教师良心即教师的教育良心,是教师个体在教育实践中,对社会向教师提出的道德义务的自觉意识以及在此基础上形成的道德责任感和自我评价能力。〔2〕

教学良心是教师的良心在教学实践活动中的反映,它具体到了微观的教学活动中。相对于教师良心强调教师个体对整个宏观的教育事业以及教师这个职业的良心,教学良心更加关注的是在实际教学活动中教师对教学的认识、教学行为的选择、学生的发展等方面的良心。

综上所述,立足于实际的教学活动中,可以将“教师的教学良心”理解为:教学良心是教师对外在教学规范的自觉意识并内化为稳定的教学意志和信念,以及在此基础上主动形成的教学价值意识和高度的道德责任感,并能最后将其转化为或者指导外在的教学行为。它在实际教学活动中也是通过认知、自我评价、情感体验等表现出来,并呈现出一定的特性。

第一,教学良心是教师经过一系列的心理活动而形成的,具有内在性。教学良心是教师内心对教学的一种自觉意识,反映的是教师对教学和学生的义务关系,是外在的教学规范体现于教师内心对教学的情感、理想与信念等的东西。

第二,教学良心是在客观的教学道德规范中积累起来的,具有相对稳定性。教学良心是教师在教学规范和教学实践中逐渐积累起来的道德修养,并会形成稳定的教学信念和意志,从而指导教学活动或转化为外在的教学行为。但以历史发展的眼光看,教学良心也会随着不同时期道德实践、道德认识或道德要求的变化而变化,又会表现出动态性。

第三,教学良心体现于教学活动的各个环节之中,具有导向性。教师的教学良心贯穿于教师的课堂教学、课后生活及学习生活等各个环节,对教师的教学行为起调节控制的作用,表现出导向性。

(二)教师的教学良心:内在形成机制

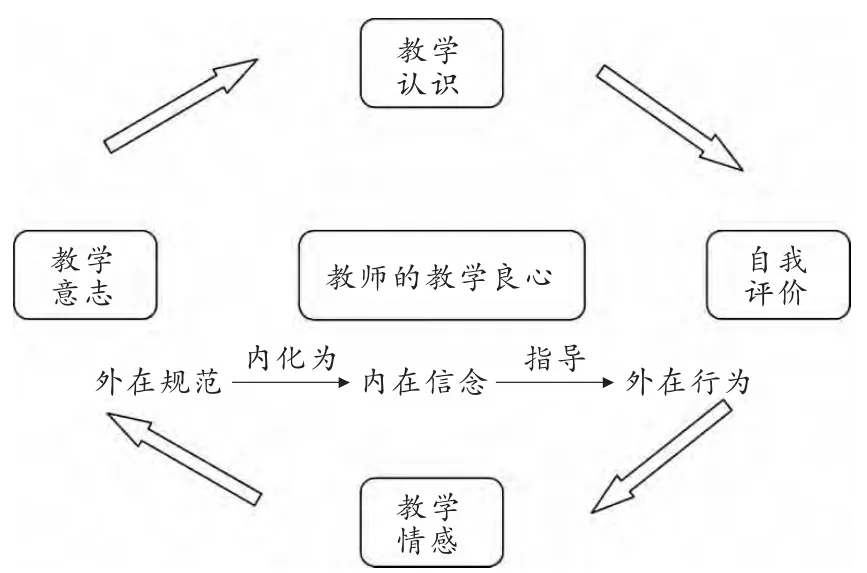

基于对教师教学良心内涵的分析,可以发现教学良心在形式上是主观的,表现为教师内心对教学的理性认识和情感体验等。我们认为可以从四个方面来分析教师教学良心的内在形成过程,同时也可以从这四个角度来分析教师的教学良心在实际教学活动中的具体表现。(见图1)

图1 教师教学良心内在形成过程图

第一,教学认识。教师对其应尽的教学职责和履行义务或外在教学规范自觉、理性的道德认知,也包括对教学本身的认识,以及对自己的教学行为、学生等的认识。只有当教师个体认识到对教学和学生的义务及教学的真正价值时,才能更明白自己必须做什么,应该做什么,甚至是值得做什么,从而形成对教学事业高度的道德责任感并促使教师用良心教学。因此,教学认识是教师教学良心的起点和前提。

第二,教学自我评价能力。教师在对教学的道德认知基础上主动对自己教育教学的行为活动或心理活动做出道德判断的过程。这里,评价的标准就是“道德”或是“良心”,而价值就在于判断出哪些教学行为、心理合乎道德,哪些不合乎道德,以为教师能更好地协调自身与教学以及学生之间的道德关系,更准确地把握教育教学并为形成崇高的教学信念奠定一定的基础。教学的自我评价能力也是教师教学良心形成的一个必要条件。

第三,教学情感。这里是指教师在对教学自我评价基础上产生的情感体验。表现为教师对教学中合乎良心的心理、动机或行为等,产生欣慰、愉悦、自豪等情感;反之,则会有不安、烦恼、后悔等体验。并且,当教师“良心发现”时,也可能会积极采取措施改变自己教学中违背良心的行为等,以使这些消极的情感体验消失。可以说,教学情感是教师的心理调节器,在教学良心的形成中发挥了重要的作用。

第四,教学意志。教师在认知、评价、情感的基础上,主动、自觉地选择和调节教学行为的心理过程,并能把对教学的主观认识和教学情感等转化为外部活动。在此过程中,教学意志可以帮助教师在遇到困惑或矛盾时知道自己应该怎么做,坚定教学的决心和信念。由此,教学意志既是教师的教学良心形成的保证,其最后形成的坚定教学信念也是教学良心的最终目的。

总之,教学良心就是教师通过对教学的道德认识、评价、情感体验等一系列的活动,将外在的教学规范转化为个人内在信念的一个过程。其中,教学认识是前提,自我评价是一个必要条件,教学的情感体验是心理动力,教学意志是保证。教学良心一旦形成,教师不管在怎么样的教学环境和条件下都能遵守教学规范,表现出高度的责任感,自觉履行教学义务,时刻做到用良心去教学。

三、教师的教学良心:研究路径的思考

教学良心实际上是教师的自觉意识,对教学活动的认识以及其对教学的情感、信念等,这些因素形成、发展于实际教学活动中,但是又往往不容易被发现,甚至教师本人也可能会无所察觉。因此,我们认为对教师的教学良心需要进行深入研究,并可从以下几个方面进行思考。

(一)教师教学良心形成因素的研究

教师的教学良心是在日常教学活动中不断形成的,它必然会受到教师自身及外界环境的影响与制约。例如,主要可以从两方面来分析教师教学良心的影响因素:一方面是教师个人的主观因素,集中在如教师的教育背景、知识结构,对教学和学生的认识及教师的情绪等方面;另一方面是外部的客观环境,如社会发展的状况、学校的环境,学生的情况、规章制度等因素也可能会影响教师的教学良心。这些影响因素具体是什么、它们怎样影响教师的教学良心的形成与发展、是否还有其他的影响因素等,都需要研究者做进一步的分析。

(二)教师教学良心生成特点的研究

教学良心的形成首先立足于实际的教学活动之中,并会体现在教师教学生活的各个方面。于是,在不同的教学情境中,教师的教学良心可能会表现出不同的特性。同时,每个教师又有着不同的背景、知识结构、思想观念等,这些因素都会导致不同的教师对教学良心的理解也会有所不同。因此,不同的教师个体可能会有着不同层次和水平的教学良心,表现出个体的差异性。教学良心是教师在一定的教学规范和教学实践中逐渐积累起来的道德修养,因而具有稳定性;但这些外在的教学规范又会随着客观环境的变化而改变,教师的教学良心会随着教学实践活动的发展而不断发展和完善,又可能会表现出动态性。教师的教学良心在实际运作中具体会生成哪些特点以及这些特点又将对教师的教学良心产生怎样的影响,也需要研究者更为深入的探讨。

(三)教师教学良心研究方法的创新

目前关于教师教学良心的研究大都侧重于理论层面的应然研究。然而,教师教学良心是在实际教学活动中生成与发展并表现于教学中,我们认为需要创新教师教学良心的研究方式和研究方法。因此,在进一步的研究中,可以深入到课堂通过观察、访谈或者搜集教师的教学实物等进行质化研究。这样更加关注在实然情景下教师的教学良心的实际内涵、形成及运作机制,对实践也具有一定的指导意义。

注释:

〔1〕何怀宏.良心论 〔M〕.上海:上海三联出版社,1994:13.

〔2〕吴向丽.教师教育良心的遮蔽与澄清 〔D〕.济南:山东师范大学,2007:5.