乒乓球近远台正手攻球技术的力学特征研究

刘淑梅,张庆来

现代竞技体育的快速发展和日趋激烈的竞争,以及国际乒联新规则对我国乒乓球的针对性改革,已经预示着乒乓球运动已经发展成多方面、立体化的竞技体育,对乒乓球技术的精细研究已是大势所趋[1]。运动生物力学是以研究人们在体育运动中的规律为重点,是体育科学训练体系中具有极高科技技术含量的测量方法。同时又是研究人体结构与机能的生物力学特征和体育训练的一般规律和探索高新体育运动技术原理,改善促进健康的重要方法。

目前乒乓球研究的重点在于乒乓球运动员动作、技战术统计、持拍方式等方面[1-4],关于乒乓球训练中运用运动生物力学的应用研究相对较少,本文通过对乒乓球训练中近远台攻球技术的运动学与动力学特征分析与研究,力争探索出乒乓球近远台攻球的理论规律为教学与训练提供借鉴。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

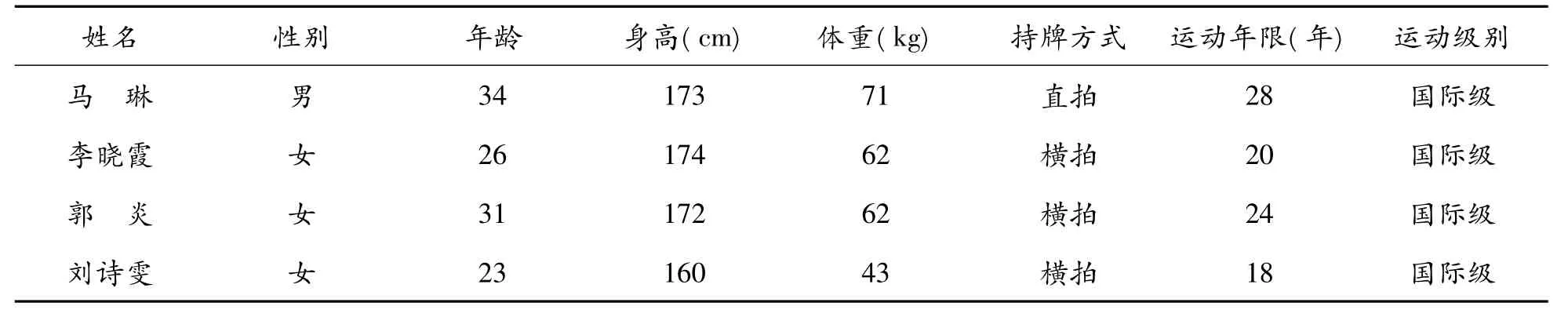

本研究选取国际级乒乓球运动员、世界冠军马琳、李晓霞、郭炎、刘诗雯为研究对象,受试者均为右手持拍,研究对象的基本情况见表1。

表1 受试者的基本情况 (N=4)

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 检索和参考了近十几年来有关乒乓球运动生物力学研究方面的大量文献资料与学术论文,基本了解了有关我国乒乓球生物力学的研究现状与研究方向。在广泛参考和整理资料的基础上,重点分析资料中正手攻球技术方面的数据,并做归类分析和处理。同时根据测定需要,大量查阅了生物力学、运动学、运动生物力学知识方面的书籍和有关资料,为本研究奠定理论基础。

1.2.2 录像观察法 运用索尼2100E录像机对4名乒乓球受试者正手近远台攻球技术进行运动录像。摄像机置于受试运动员的右前方,运动员的运动中心距摄像机约为5m,在距地面高度1.2m的高度上水平拍摄。4名受试者分别应用正手近台与正手远台两种攻球技术动作测试,动作测试的方法为运动员一直进行多球练习,将击球动作周期作为录像采集的基本单元,可将其划定在运动中的两次身体还原的时间间隔中。测试数据的有效程度与技术动作质量高低、是否稳定完整有关。采集4个稳定周期的技术动作并保存为文件便于进一步分析,同时为下一次的采集测试工作做准备。拍摄框架为爱捷001-A型三维DLT立体辐射框架,采用美国艾里尔运动生物力学分析系统(Ariel Performance Analysis System,APAS)对所采集的正手近台与正手远台两种攻球技术动作录像进行运动员各关节点的逐点、逐祯的研究分析,选用系统自带的美国丹姆斯特(Dempster)模型,经过数字化(Digitize)计算得到乒乓球近远台攻球过程中的各环节位置、位移、速度、角度、角速度等力学参数,为使原始数据平顺采用低通数字滤波可除去奇异点,低通滤波器截止频率选为6Hz。

1.2.3 数理统计法 采用SPSS11.0统计软件包对所得数据进行统计学分析,得出本文所需相关数据的平均值和标准差(S)。

2 结果与分析

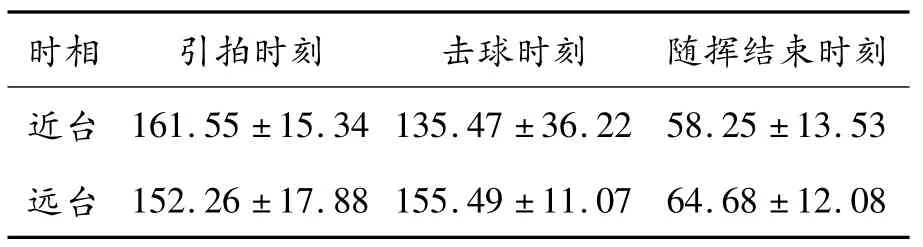

2.1 近远台攻球过程中肘关节各时相角度变化特征

表2显示,受试者近远台击球时肘关节在整个动作过程中外展快速到收缩状态。近远台的引拍过程是肘关节向外伸张的过程,当引拍到最远处时肘关节的伸张角度也是最大的。近台引拍时刻的肘关节角度也要大于远台,近台时为161.55°远台为152.26°。说明引拍时肘关节的伸展角度要大于击球时的伸展角度 ,引拍过程肘关节并没有全部伸展。挥拍击球过程肘关节伸展角度变化最快。且都小于引拍时候肘关节角度。远台击球时刻肘关节角度为155.49°明显大于近台击球时肘关节角度。在动作技术的训练中,若想发力击球时,需快速屈曲肘关节,在紧接下来的挥拍击球过程中肘关节的收缩继续,但收缩速度已经降低,在挥拍动作的最远端(击球时刻)屈曲角度最小,根据录像周期性达到随挥结束时,肘关节角度开始缓慢增大,到达引拍起始状态,即进入到下一次击球开始阶段。

表2 近远台攻球肘关节各时相角度(单位:°)

2.2 近远台攻球过程中肘关节各时相角速度变化特征

表3显示攻球动作肘关节各时刻角速度变化,在整个过程当中角速度变化是慢——快——慢。在击球阶段,近远台的角速度变化远远大于其引拍及其随挥过程。引拍时刻近台平均角速度为259.13°/s大于远台平均角速度 99.5°/s,击球时刻近台平均角速度1499.56°/s大于远台平均角速度1146.2°/s,随挥结束时刻,近台平均角速度63.12°/s较远台平均角速度 205.06°/s小。其中值得提出的是远台时引拍时刻及随挥结束时刻标准差较大,经分析后得出原因,不同性别之间引拍开始及结束时刻角速度差异较大。

表3 近远台攻球时肘关节各时相角速度(单位:°/s)

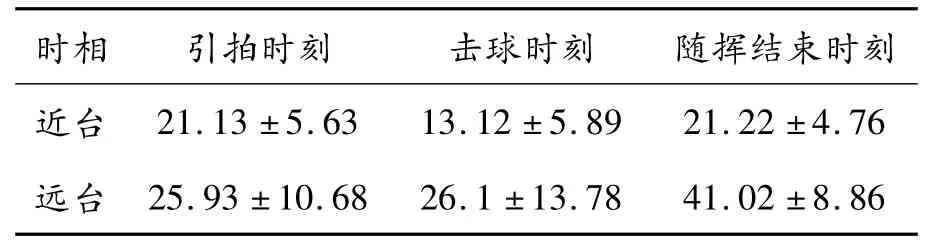

2.3 近远台攻球过程中肩关节各时相角度变化特征

表4显示近远台攻球过程中肩关节各时相角度变化,肩关节角度变化表现在引拍过程近台21.13°和远台 25.93°大于击球时的近台 13.12°和远台26.1°。击球时肩节关的外展角度具有最大变化量。在近台引拍过程中,4名受试对象的肩关节角度变化量大致相同,不同的是4名运动员的动作幅度大小和击球时机把握。引拍过程的动作幅度远台较近台稍大,在挥拍击球过程与随挥结束时刻的肩关节角度变化远台明显大于近台。

表4 近远台攻球时肩关节各时相角度(单位:°)

2.4 近远台攻球过程中肩关节各时相角速度变化特征

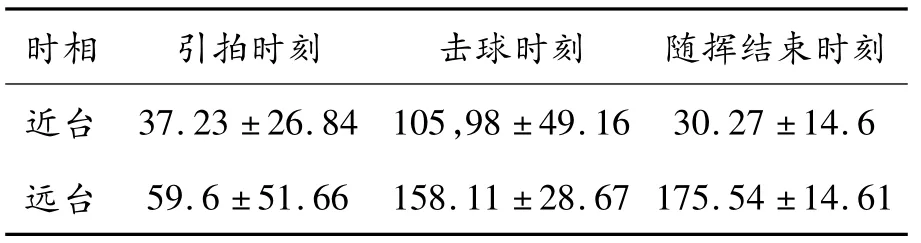

表5显示了近远台攻球过程中肩关节各时相角速度变化,近远台肩关节角速度变化在挥拍击球阶段都大于其引拍时刻及随挥阶段,个体之间无明显差异,击球时刻近台的肩关节角速度105.98°/s小于远台的肩关节角速度158.11°/s。近台时肩关节角速度在引拍时刻,击球时刻,随挥时刻,遵循慢——快——慢,而远台时刻为慢——快——快。仔细分析近台及远台时刻肩关节角速度变化特征,肩关节最大角速度出现时机没有固定规律,运动员之间的差异性是存在的。

表5 近远台攻球时肩关节各时相角速度(单位:°/s)

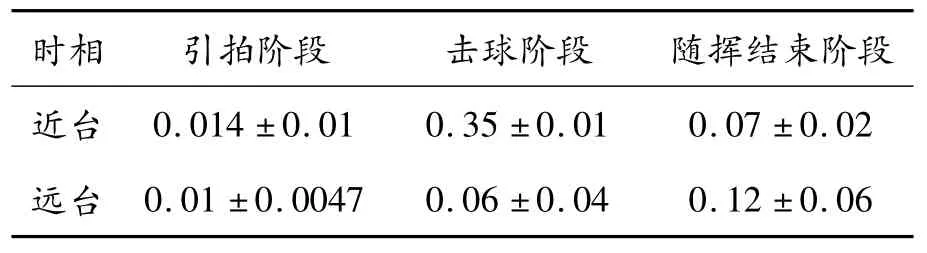

2.5 近远台攻球过程中重心位移变化特征

表6显示近远台攻球过程中重心位移变化特征,总体上表现出近台引拍阶段位移0.014m,击球阶段0.35m,均大于远台引拍与击球阶段的0.01m与0.06m。而在随挥结束时刻远台重心位移则大于近台时刻。近台时刻击球瞬间重心变化大于引拍及随挥结束时刻。远台击球时刻重心位移变化大于引拍时刻而小于随挥结束时刻。可见,远台时刻在击球瞬间需要较大身体幅度的变化且远台攻球的随挥时刻会尽量压低重心。相比与近台重心要低很多,不同性别之间无较大差异。

表6 近远台攻球过程中重心位移(单位:m)

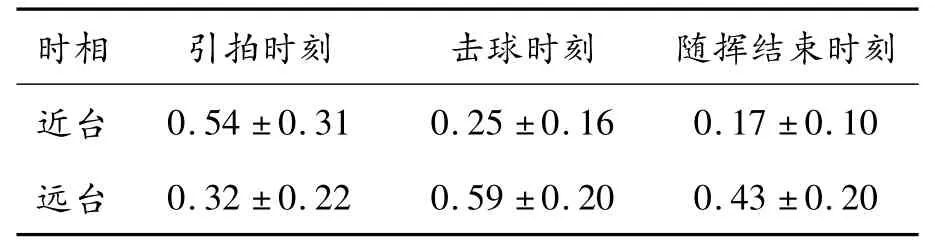

2.6 近远台攻球过程中重心速度变化特征

表7是近远台攻球过程中重心移动速度的测试数据,对比中可以发现,近台攻球的重心移动速度最大值是引拍阶段的0.54 m/s,而远台攻球的重心移动速度最大值却是击球时刻的0.59m/s,且远台的击球时刻重心移动速度值较近台的击球时刻值大。近台时刻最小重心移动速度变化出现在随挥结束时刻为0.17 m/s而远台中则出现在引拍时刻为0.32m/s。经过视频及其数据分析,不同个体,不同性别及不同持拍姿势之间重心移动的速度变化并没有明显规律性。

表7 近远台攻球击球过程中重心移动速度(单位:m/s)

3 结论

(1)近远台攻球过程中肘关节角度变化特征都基本遵循由大到小,与性别持拍姿势并无太多关联。击球时肘关节角速度变化远台明显大于近台;其变化规律表现为先慢后快再慢的节奏形式。

(2)肩关节角度变化在两种攻球形式中大致相同,不同的是运动员的动作幅度大小和击球时机把握,挥拍击球过程以及随挥结束时的远台肩关节角度变化明显大于近台肩关节角度变化;近台攻球过程中肩关节角速度遵循慢——快——慢,而远台时刻表现为慢——快——快。

(3)近台攻球的引拍、击球过程中的重心位移变化均大于远台攻球,击球时刻重心移动速度变化远台攻球大于近台攻球。

[1] 苏丕仁.现代乒乓球运动教学与训练[M].北京:人民体育出版社,2003.

[2] 程存德.我国近台快攻直拍横打、拉技术动作的浅析[J].西安体育学院学报,1997,14(2):46-48.

[3] 邱钟惠.现代乒乓球[M].北京:人民体育出版社,1995.

[4] 杨孝永,赵凯.乒乓球拉攻技术中手臂的摆动对摆速的影响[J].安徽水利水电职业技术学院学报,2005,5(4):75 -76.

[5] 肖丹丹,苏丕仁,胡宗祥.运动生物力学在乒乓球运动中的应用与展望[J].北京体育大学学报,2007,30(10):1381-1382.

[6] 肖丹丹,苏丕仁,唐建军.乒乓球运动员正手弧圈球技术的地面支撑作用力分析[J].天津体育学院学报,2008,23(1):57-59.

[7] 曾庆国.乒乓球弧圈球技术中“转髋”动作的生物力学分析[J].安徽体育科技,2002,23(2):46-48.

[8] 张晓栋,张立新,肖丹丹.正手快攻、弧圈球技术中乒乓球运动员上肢的运动学分析[J].中国体育科技2009,45(6):47 -51.

[9] 柳天扬.我国男子优秀乒乓球运动员正手近台攻打、反冲前冲弧圈球技术的三维运动学分析[D].北京体育大学硕士学位论文,1995.

[10] 孟杰.乒乓球比赛中王皓与唐鹏的正反手弧圈球技术动作技术的生物力学分析[D].北京体育大学硕士学位论文,2005.

[11] 贾小飞.乒乓球正手攻球技术的生物力学解析[J].山西师大体育学院学报,2009,24(4):139-141.

[12] 肖丹丹,钟宇静,苏丕仁.乒乓球正手快攻和弧圈球技术中球拍的运动学特征[J].体育学刊,2008,15(4):82-87.