2013年度中国电影文化的国际传播调研报告(上)

■ 黄会林 封季尧 白雪静 杨卓凡

(作者黄会林系北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长;封季尧系北京师范大学艺术与传媒学院博士研究生;白雪静系北京师范大学艺术与传媒学院舞蹈系讲师;杨卓凡系北京师范大学艺术与传媒学院博士研究生)

引 言

“中国电影文化的国际传播研究”数据调研,是以外国观众为对象的有关中国电影国际影响力的年度数据调研项目。自2011年项目启动以来,已经连续进行了两届,在数据调研的基础上形成了四万多字的调研报告和两本论著,在电影研究学者与电影从业者中的影响力不断扩大,为中国电影国际传播理论研究提供了数据基础和创新依据。2013年,北京师范大学中国文化国际传播研究院进行了第三届“中国电影文化的国际传播研究”数据调研。历经六个多月的努力结束了问卷回收与数据分析工作后,2013年数据调研进入报告撰写阶段。在撰写报告的过程中,面对崭新的数据,撰写者既因中国电影国际影响力扩大而喜悦,也因中国电影国际传播中的问题而焦虑,还有因数据分析产生的困惑和思考。

2013年调研报告既有文化、媒介、语言与中国电影国际传播关系的宏观思考,也对武侠片、明星、电影节等具体问题进行了分析。报告重点关注两个领域、三个关系。两个领域是传播媒介对中国电影国际传播的影响及中国文化国际传播与中国电影国际传播的相互影响。三个关系分别是汉语掌握程度与受访者接受中国电影的关系;不同母语的受访者与中国电影接受程度的关系;选择网络为主要观看媒介的受访者与中国电影接受程度的关系。

一、2013年调研报告形成的背景

2013年数据调研开展过程中,中央政府多次对文化建设目标和战略发表重要阐述。十八大报告对文化建设、文化体制改革,特别是“建设社会主义文化强国”这个战略目标进行了全面部署。十八届三中全会提出“紧紧围绕建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革,加快完善文化管理体制和文化生产经营机制,建立健全现代公共文化服务体系、现代文化市场体系,推动社会主义文化大发展大繁荣”。文化体制改革对中国电影行业发展及中国电影国际传播的影响将逐渐显现。

全世界的目光聚焦中国,期待经历过十八大后的中国带给世界惊喜。“中国梦”“正能量”等一系列政治、文化热点词汇展示了中国在建设文化强国上的信心和决心。美国电影的繁荣与发展与“美国梦”是分不开的,全世界顶级的电影工作者因“美国梦”而前往美国,美国电影向全世界一遍遍推销“美国梦”,“美国梦”给美国带来政治、经济、文化利益的巨大回报。习近平总书记在国内外多个场合不断阐释“中国梦”,“中国梦”理论对中国电影的创作和传播产生了直接而深远的影响。

根据国家新闻出版广电总局公布的数据,截至2013年12月8日全国电影票房已超200亿,其中国产片票房超111亿元,占比约56%。全国城市影院新增银幕4500多块,银幕总数已达1.76万块。全年有5部国产电影票房超5亿。一批青年导演如徐峥、薛晓路等崭露头角,成为电影市场主角。2013年国产电影市场充满繁荣景象。

二、发放、回收问卷的基本状况

2013“中国电影文化的国际传播研究”采用了邮寄、网络、移动设备、面对面调研等多种方式,共回收问卷1500份,有效问卷1436份,合格率95%。参与问卷调研的群体中,男性占52.6%,女性占44.1%,其余未填。调研采样涉及99个国家,除了在美国、法国、韩国、英国等国家开展之外,还通过多种方式吸引了大量亚非拉国家的人群参与。此次调研共涉及近四十种母语的人群,不仅包含英语、法语、德语、西班牙语等多种世界主要语言,也涉及了以越南语、斯瓦希里语、希伯来语、坦米尔语等为母语的人群。经过SPSS软件分析得到近四十万条相关数据。

三、分析:外国观众观看中国电影的基本数据

1.外国观众观看中国电影的总体数据

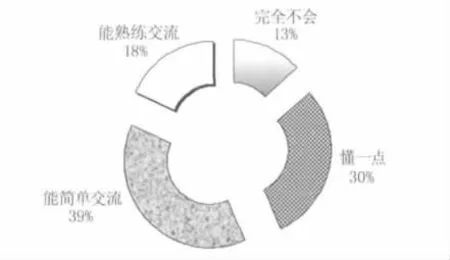

图1 受访者掌握汉语状况 (单选)

由图1可知,参加2013年数据调研的受访者中能够熟练使用汉语和完全不懂汉语的受访者都在20%以下。掌握简单汉语词汇和能够使用汉语简单交流的受访者占了近70%。2013年数据调研侧重研究汉语水平对外国观众接受中国电影文化的影响。受访者样本采集主要通过驻外机构、公司以及国外大学进行。

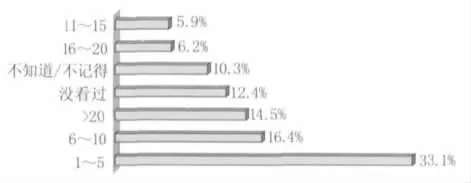

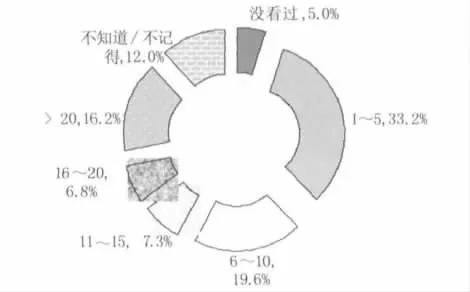

图2 受访者观看中国电影数量状况 (单选)

由图2可知,2013年的受访者中看过10部以下中国电影的受访者约占总数的50%,看过11部以上中国电影的受访者约占总数的27%。还有约23%的受访者对中国电影没有兴趣。约33%的受访者看过不到5部中国电影,中国电影国际传播尚处于起步阶段,观众观看中国电影缺乏持续、有力的刺激因素。

图3 受访者观看中国电影渠道状况 (单选)

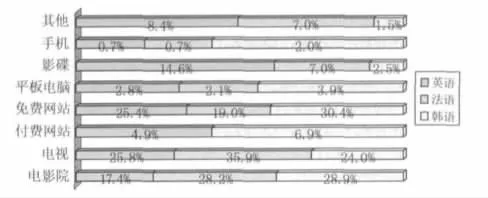

由图3可知,受访者在观看中国电影时主要选择免费网站和电视这样的免费渠道。选择了院线观看中国电影的受访者只有18.4%。通过付费网站和影碟观看中国电影的约占11%。中国电影国际传播尚处于培养观众的阶段,只有约30%的受访者直接消费了中国电影。只有约4%的受访者选择了手机和平板电脑作为观看中国电影的主要渠道,说明移动设备观看电影尚未成为消费主流。

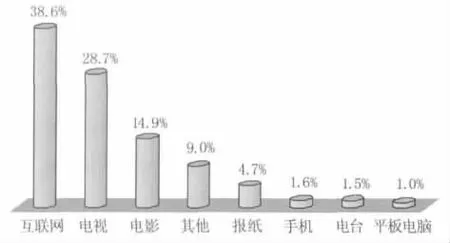

图4 受访者接触中国文化渠道状况 (单选)

由图4可知,约67%受访者认为他们有关中国文化的信息主要通过互联网和电视获得。通过观看中国电影获取中国文化信息的只占14.9%。而报纸这样的传统媒体在传达中国文化信息方面几乎不再起到什么作用。中国电影传播中国文化的作用大于报纸,小于互联网和电视。但是,互联网上充斥着海量信息,很多信息真假难辨,加强对互联网正面信息的引导对中国文化国际传播非常重要。电视媒体依然在信息传播中占据重要位置。中国重点媒体走向世界应当关注国外电视传媒在中国文化国际传播中起到的重要作用。

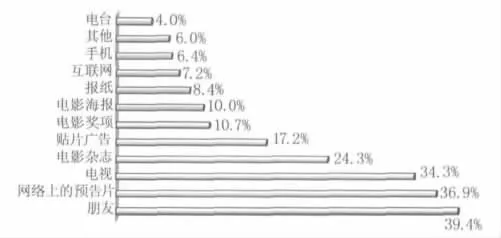

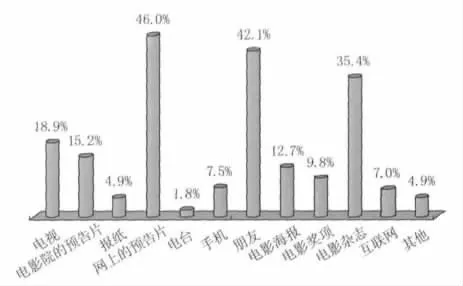

图5 影响受访者选择中国电影的因素 (最多选三项)

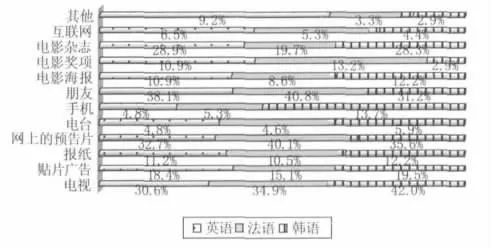

由图5可知,观众在选择中国电影的时候,主要受朋友推荐、网络预告片、电视的影响。其中朋友推荐是影响受访者选择中国电影的最主要因素,人际传播是电影传播的主要途径。网络预告片和电视节目也能够激发受访者对中国电影的收看欲望。选择互联网的受访者只有7.2%,可见虽然许多受访者通过网络观看中国电影,但是他们对网络提供的信息并不信任。而电影杂志、电影贴片广告、电影奖项、电影海报等途径对普通消费者选择中国电影只起到辅助作用。

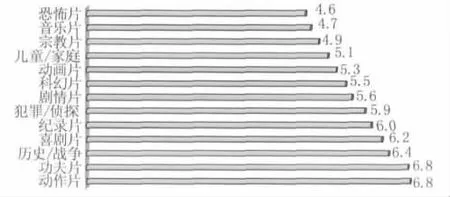

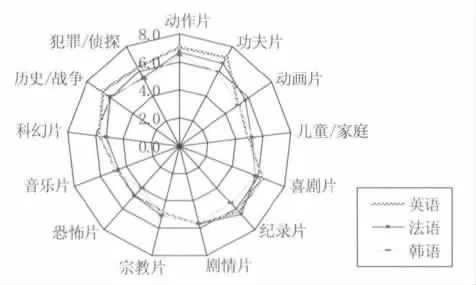

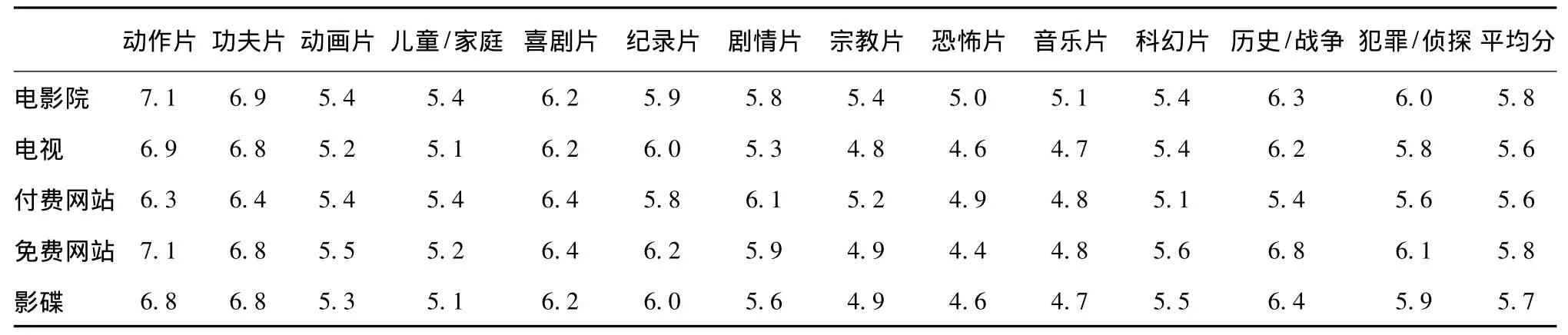

图6 受访者对不同类型中国电影的评分

由图6可知,受访者最喜欢的中国类型电影依然是动作片、功夫片、历史/战争片和喜剧片。观众最不感兴趣的中国类型电影是音乐片和恐怖片。中国拥有独特的音乐体系也曾经涌现出许多志怪小说,在音乐片和恐怖片上应该有较大的发展潜力。总分9分的评价体系中,得分最高的动作片和功夫片得到了6.8分。这说明尽管动作片和功夫片是最受欢迎的中国类型片,但是观众对它们的评价依然处在中等偏上的水平。受访者对中国类型电影的平均评分是5.7分,总体评价属于中等水平。

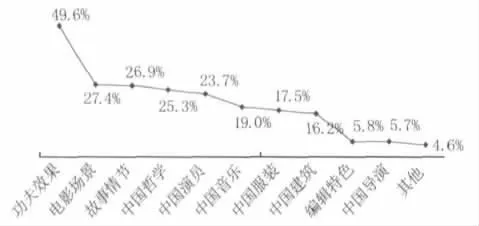

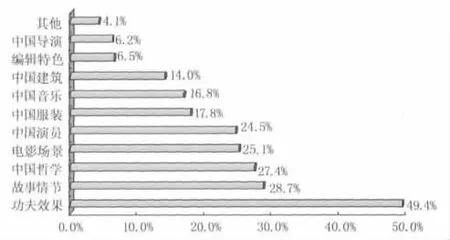

由图7可知,约50%的受访者认为功夫效果是他们选择功夫片的主要依据。功夫片是中国独特的成熟类型片,功夫片具有中国特色的制作体系和技术体系。功夫片的武术指导直接决定了影片最后的功夫效果。电影场景和故事情节也是受访者评价功夫片的重要元素。功夫片一般以中国传统文化中的“江湖”为故事背景,具有明显的中国特色。功夫片如果要吸引观众,必须在功夫效果上不断创新,在电影场景和故事情节上体现明显的中国特色。

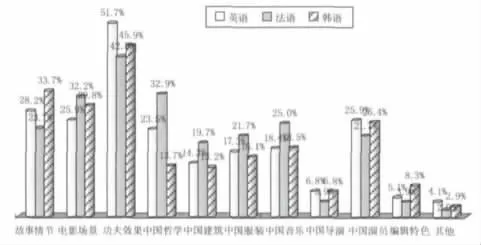

图7 受访者对功夫电影元素的认同度 (最多选三项)

图8 功夫电影对受访者的产生的影响 (最多选三项)

由图8可知,功夫片对受访者的影响主要体现在四个方面,到中国旅游、了解中国文化、学汉语、学功夫。功夫片能够引发观影者对中国的兴趣,刺激观众到中国旅游、学习汉语、学习功夫,增加观众了解中国文化的意愿。功夫片在传播中国文化方面具有重要作用。应积极开发功夫片的周边产品,如旅游产品、功夫汉语、功夫学校等。

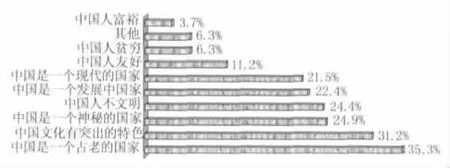

图9 中国电影对中国形象的影响 (最多选三项)

由图9可知,中国电影对中国形象的影响,主要体现在受访者普遍认为中国是一个古老的、具有独特文化的、神秘的国家。这三个评价都是比较中性的。对于中国人不文明这样的负面评价,高于中国是现代国家、中国人友好这样的正面评价。中国电影在内容选择和表达上需要进一步改进。

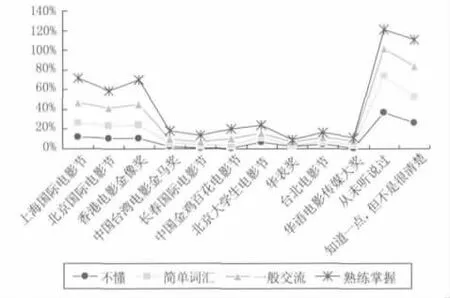

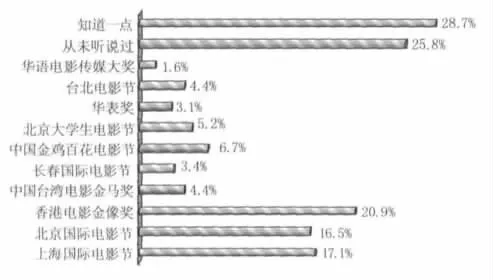

由图10可知,受访者对中国举办的国际电影节了解程度很低。约28%的受访者从未听说过任何中国的国际电影节。最为知名的是上海国际电影节、香港电影金像奖、北京国际电影节。北京国际电影节出现的时间最短,但是已经有了一定的国际知名度。中国电影节成为国际级的电影节尚有一定的距离。

图10 受访者对中国电影节的了解程度 (最多选三项)

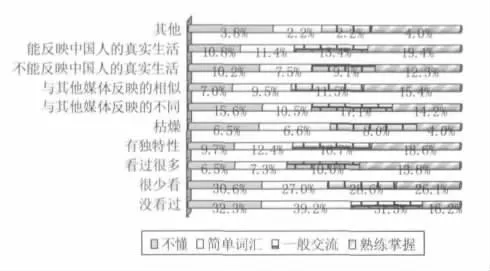

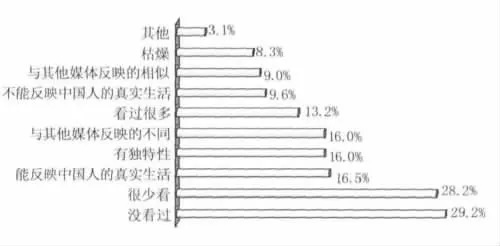

图11 受访者对中国现实主义题材电影的认知 (最多选三项)

由图11可知,约59%的受访者表示没有看过或者很少看中国现实主义题材电影,大部分受访者对中国现实主义题材电影不感兴趣。而看过中国现实主义题材电影的受访者大多认为中国现实主义题材电影有独特性、与其他媒体反映的中国现实不同、能够反映中国人的真实生活。中国现实主义题材电影尽管传播水平不高,但是能够直接影响观众对中国社会现实的认知。

2.对比分析母语为英语、韩语、法语的受访者对中国电影的接受程度

英语区、韩语区、法语区的受访者约占样本总数的46%。以英语、韩语、法语为母语的受访者接受中国电影的状况可以为中国电影在亚洲、欧洲、北美主要国家的传播情况提供借鉴。通过对比分析来自不同母语区的受访者接受中国电影的行为特点可以为中国电影在不同地区的传播提供借鉴。

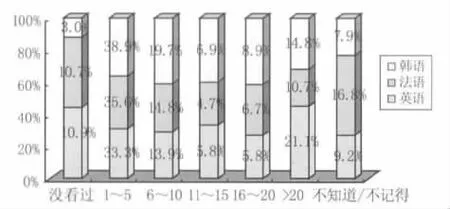

由图12可知,只有3%的韩语区受访者表示没看过中国电影,大大低于英语区和法语区的受访者。看过1-5部中国电影的三个母语区的受访者比例相差不大。看过6-10部中国电影的韩语区的受访者约占20%,高于其他两个区域。看过20部以上中国电影的比例最高的是英语区的受访者,约占21%。可见,来自三个母语区的受访者大多数只看过有限几部中国电影。韩语区受访者由于距离中国较近、受中国文化影响较大,看过中国电影平均数量高于英语区和法语区的受访者。而英语区的受访者看过20部以上中国电影的受访者最多,说明中国与英语区国家的文化交流频繁。

图12 母语为英语/法语/韩语的受访者观看电影数量状况 (单选)

由图13可知,母语为英语的受访者评价中国类型电影超过6分的有功夫片、动作片、侦探/犯罪片、历史/战争片、喜剧片。母语为法语的受访者评价中国类型电影超过6分的有功夫片、动作片、纪录片。母语为韩语的受访者评价中国电影超过6分的只有动作片。来自韩语区的受访者对中国恐怖片打出了最低分。母语为英语的受访者对中国类型电影的平均评分较高,来自韩语区的受访者对中国类型电影的平均评分较低。

由图14可知,来自英语区的受访者选择电视、免费网站、电影院作为观看中国电影的主要渠道。来自法语区的受访者选择电视、电影院、免费网站作为观看中国电影的主要渠道。来自韩语区的受访者选择免费网站、电影院、电视作为观看中国电影的主要渠道。尽管对中国类型电影平均评分较低,但是35%的韩语区受访者愿意到电影院或者付费网站观看中国电影,高于英语区22%和法语区28%的比例。

图14 母语为英语/法语/韩语的受访者观看电影渠道状况 (单选)

图15 母语为英语/法语/韩语的受访者接触中国文化渠道状况 (单选)

由图15可知,英语区和韩语区的受访者,主要以互联网作为接触中国文化的渠道,比例远远高于电视。而法语区的受访者选择电视和互联网的比例比较接近。中国电影传播中国文化的作用在法语区比较显著。

由图16可知,来自英语区和法语区的受访者容易接受朋友推荐观看中国电影,“口碑”是他们选择中国电影最重要的因素。而来自韩语区的受访者最容易受到电视的影响选择中国电影,主流媒体的声音是韩语区观众选择中国电影最重要的原因。三个区域的受访者,都选择了网络预告片作为次重要的因素。中国电影应当提高预告片制作水平,以吸引更多的外国观众。

由图17可知,英语区、法语区、韩语区的受访者都选择功夫效果作为选择功夫片的最重要因素。英语区的受访者认为故事情节、电影场景、中国演员是他们选择功夫电影的次重要因素。法语区的受访者认为电影场景和中国哲学是他们选择功夫电影的次重要因素。韩语区的受访者认为故事情节和中国哲学是他们选择功夫电影的次要因素。可见,中国功夫具有的哲学意味影响了受访者,功夫电影除了精彩的打斗之外,还是一种哲学精神的传达。哲学精神应当成为中国功夫电影的重要类型特征。

图18 母语为英语/法语/韩语的受访者受功夫电影影响状况 (最多选三项)

由图18可知,功夫电影对英语区受访者的主要影响体现在到中国旅游;对法语区受访者主要影响体现在学中国功夫;对韩语区受访者主要影响体现在了解中国文化。韩语区受访者学功夫的意愿远远低于英语区和法语区的受访者。

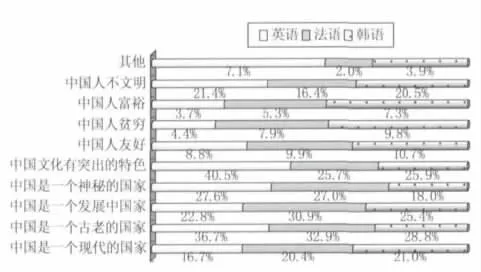

由图19可知,英语区的受访者认为中国是一个具有独特文化的古老国家。法语区和韩语区的受访者认为中国是一个古老的国家,但是正在不断发展。受访者大多采用中性词形容中国,“古老”“独特”“发展”“神秘”。极少数受访者认为中国是贫穷落后的国家,但是也只有约20%的受访者认为中国是现代国家。

图19 母语为英语/法语/韩语的受访者对中国形象认知状况 (最多选三项)

图20 母语为英语/法语/韩语的受访者对中国电影节了解程度 (最多选三项)

由图20可知,法语区的受访者对中国电影节的了解程度最低。韩语区的受访者对中国电影节的了解程度高于法语区和英语区的受访者。在英语区和韩语区的受访者中,香港电影金像奖的知名度最高,上海国际电影节的知名度高于北京国际电影节。而法语区的受访者中,北京国际电影节知名度最高,上海国际电影节的知名度高于香港国际电影节。中国电影节应当加大国际推广力度,扩大国际影响力。

图21 母语为英语/法语/韩语的受访者对中国现实主义题材电影了解状况 (最多选三项)

由图21可知,英语区、法语区、韩语区的受访者普遍没看过或很少看中国现实主义题材电影。认为中国现实主义题材电影与其他媒体反映的中国现实不同、能够反映中国人真实生活的受访者比例高于认为中国现实主义题材电影与其他媒体反映的中国现实相似、不能反映中国人的真实生活的受访者比例。中国现实主义题材电影对外国观众了解中国具有重要的作用。

3.汉语水平对受访者接受中国电影的影响

通过分析受访者汉语水平与对中国电影接受程度的关系,了解汉语在中国电影文化国际传播中的作用。

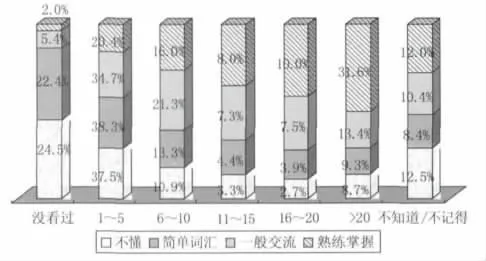

图22 汉语水平对观看中国电影数量影响对比 (单选)

由图22可知,选择“没看过”中国电影的受访者中,不懂汉语的受访者比例最高,熟练掌握汉语的受访者比例最低。在看过20部以上中国电影的受访者中,熟练掌握汉语的受访者比例最高,不懂汉语的受访者比例最低。

图23 汉语水平对观看中国电影渠道影响对比 (单选)

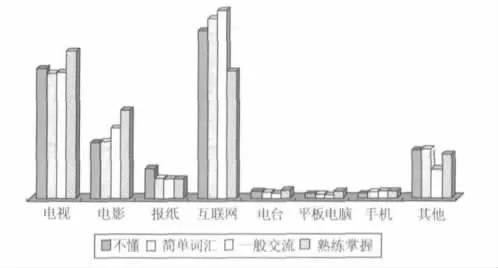

由图23可知,完全不懂汉语和只能理解简单汉语词汇的受访者选择电视观看中国的比例远远高于选择其他渠道的受访者。能够使用汉语做一般交流的受访者选择电视和免费网站的比例相同。而能够熟练掌握汉语的受访者选择免费网站和电影院观看中国电影的比例相近。能够熟练掌握汉语的受访者进入电影院观看中国电影的意愿更高。

图24 汉语水平对接触中国文化渠道影响对比 (单选)

由图24可知,熟练掌握汉语的受访者选择电影和电视作为接触中国文化渠道的比例高于其他受访者。而不懂汉语、能够理解简单词汇和能使用汉语做一般交流的受访者选择互联网的比例高于能够熟练掌握汉语的受访者。

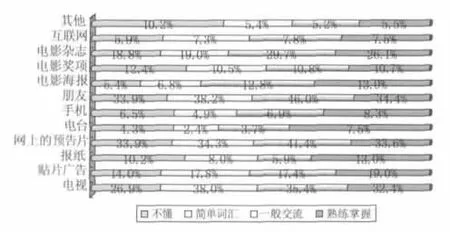

图25 汉语水平对选择中国电影的因素影响对比 (最多选三项)

由图25可知,无论汉语水平高低,所有受访者都认为朋友推荐是他们选择中国电影的主要依据。电视广告和网上预告片是受访者选择中国电影的次重要依据。

图26 不同汉语水平的受访者对中国类型电影的评分

由图26可知,不懂汉语的受访者最喜欢功夫片和动作片。能够理解简单汉语词汇的受访者最喜欢动作片、功夫片和喜剧片。能够使用汉语做一般交流和熟练掌握汉语的受访者最喜欢动作片、功夫片和历史/战争片。不懂汉语的受访者对中国类型电影的平均评分是4.99分。能够理解简单汉语词汇的受访者平均评分是5.54分,能够使用汉语做一般交流的受访者的平均评分是5.85分,能够熟练掌握汉语的受访者的平均评分是5.90分。汉语水平越高,受访者对中国电影的评分越高。

图27 汉语水平对功夫电影元素的认同度影响对比 (最多选三项)

由图27可知,熟练掌握汉语的受访者选择电影场景、中国导演、中国演员、剪辑特色的比例高于其他受访者。能够使用汉语一般交流的受访者选择故事情节、功夫效果的比例高于其他受访者。能够理解简单汉语词汇的受访者选择中国建筑、中国音乐的比例高于其他受访者。不懂汉语的受访者选择中国哲学、中国服装的比例高于其他受访者。随着汉语能力的提高,受访者对中国电影元素的兴趣越来越具体、越来越深入。

由图28可知,不懂汉语和熟练掌握汉语的受访者受功夫电影影响最希望了解中国文化。而掌握简单词汇的受访者最想学功夫。能够用汉语进行一般交流的受访者最希望学汉语和到中国旅游。

图29 汉语水平对中国电影影响中国形象的状况对比 (最多选三项)

由图29可知,不懂汉语的受访者观看中国电影后比其他受访者更容易认为中国人贫穷。掌握简单汉语词汇的受访者认同中国是现代国家、中国是神秘国家、中国人不文明。能够使用汉语进行一般交流的受访者倾向于认为中国是一个古老的国家、一个发展中国家、中国文化有突出的特色、中国人友好。熟练掌握汉语的受访者选择各个选项的比例比较平均。

图30 汉语水平对中国电影节的了解程度对比 (最多选三项)

由图30可知,随着受访者汉语水平的提高,受访者对中国电影节的了解都有所提高。

图31 汉语水平对中国现实主义题材电影的认知对比 (最多选三项)

由图31可知,熟练掌握汉语的受访者中约16%表示没看过中国现实主义题材电影,远远低于其他各组的比例。表示看过很多中国现实主义题材电影的受访者中,能够熟练掌握汉语的受访者比例最高。熟练掌握汉语的受访者认为中国现实主义题材电影有独特性、不枯燥。

4.分析通过互联网观看中国电影的受访者的特点。

互联网在现代生活中扮演者越来越重要的角色。通过分析主要通过网络观看中国电影的受访者的特点,可以对这部分人群采取有针对性的传播策略。

由图32可知,无论通过哪种途径观看中国电影,动作片、功夫片、历史/战争片和喜剧片都是受访者最喜欢的类型。选择电影院和免费网站观看中国电影的受访者对中国类型电影的评分高于选择影碟、电视、付费网站的受访者。

图32 选择不同观看渠道的受访者对中国类型电影的评分

由图33可知,选择网络为主要观看渠道的受访者看过1部以上中国电影的达83%,高于77%的平均水平。各段比例也都高于平均水平。可知,选择网络观看中国电影的受访者观看数量普遍较多。

由图34可知,最能够打动选择网络作为主要观看渠道的受访者的是网上预告片、其次是朋友推荐。电影杂志对以网络作为主要观看渠道的受访者影响高于电视媒体。

图33 网络对观看中国电影数量的影响 (单选)

图34 网络对受访者选择中国电影的影响 (最多选三项)

图35 网络对功夫电影元素的认同度影响 (最多选三项)

由图35可知,以网络作为主要观看渠道的受访者最在意功夫电影的武打效果,远远高于其他元素。故事情节、中国哲学、电影场景、中国演员是受访者选择功夫片的次重要因素。

图36 网络对受访者了解中国电影节程度的影响 (最多选三项)

由图36可知,在以网络为主要观看渠道的受访者中香港电影金像奖的知名度最高,其次是上海国际电影节和北京国际电影节。中国电影节的知名度总体较低,说明中国电影节在网络上并没有引起特别多的注意。

图37 网络对受访者观看中国现实主义题材电影的影响 (最多选三项)

由图37可知,以网络作为主要观看渠道的受访者认为中国现实主义题材电影能够反映中国人的真实生活,具有独特性,与其他媒体反映的中国人生活不同。对中国现实主义题材的评价比较正面。

(未完待续)