自主品牌:华夏文明的致效媒介

■ 舒咏平 杨敏丽

传播学大师麦克卢汉经典性地说道:“媒介即是讯息,因为对人的组合与行动的尺度和形态,媒介正是发挥着塑造和控制的作用。”①如果说对于“品牌乃是符号”的认识已经没有疑义,那么,从品牌动态地负载着产品、企业、文化、历史、时代等诸多讯息,并深刻地影响、塑造、控制着人们的行为角度审视,品牌无疑就是媒介。

一、国际品牌:来源国文化所聚

品牌来源国效应研究认为:发达国家的产品比来自经济较不发达国家的产品更受欢迎。②研究还发现,不受喜欢的国家形象损害了消费者对该国产品的评价,这种现象不仅是跨产品类型的,而且是跨不同文化的。③显然,一个国家的品牌,负载着这个国家的民族智慧、文明精神,并在造福于人类物质生活与精神生活的同时,也在细雨无声中最有效传播着这个国家的文化,体现着这个国家、这个民族最根本的民族性和文化内涵。因此,文化的民族性既规约着品牌的行为方式,同时也规约着某一社会系统认可品牌的行为方式。要言之,一个品牌总是其民族文化的对象化。一旦品牌文化确立后,同时也构筑起了其他品牌进入的壁垒,这个文化的壁垒是比技术、营销策略等更加难以超越的。而最有代表性的国际品牌无一不进行着来源国相应文化的承载:

1.可口可乐、波音、微软、戴尔、迪斯尼等品牌,可以说承载着的就是美国的自由精神与创新文化

诞生于1886年的全球知名品牌可口可乐目前拥有全球48%的市场占有率,其品牌管理的成功世人有目共睹。可以说,可口可乐已经成为美国自由精神的文化符号,不仅给予美国人情感归属,而且将美国文化中的活力、自由、阳光、分享、自信和乐观带到了全世界。尽管可口可乐随着业务在全球范围扩大提出了“因地制宜”的本土化品牌战略,但是品牌内涵的核心始终没有发生根本改变。可口可乐依然传承了美国文化巨大的包容性、强烈的扩张欲和旺盛的生命力,更强调了它与美国文化发展难以割舍的血缘关系。波音作为全球最大的卫星和民用飞机品牌,同时也是国防和运载火箭发射等领域的领导者。波音不仅把业务做到了世界各地,还一直以大型客机为主的产品传播着波音品牌的价值观“领先,诚信,品质”。波音宣言和宗旨中提到了“相互尊重、公平处理所有关系、遵守承诺,善尽责任、诚实沟通、追求智性成长、热衷学习、分享资讯,倾听他人意见,维持客观公正、适时针对结果及过程进行沟通”等要点,这些都代表着美国文化中的自由精神和创新。应该说波音品牌中深深地含有美国包容、多元化、主动进取、勇于实践的文化特点。比尔·盖茨在1975年创建了微软,在近四十年的时间里,微软从一个默默无闻的小公司成长为全球最大的软件公司以及操作系统第一品牌。破解微软的品牌基因,最主要的就是微软公司的员工不断创新,不断提升自己产品的质量和功能。微软认为自己的价值观是“正直诚实对待客户与合作伙伴,对新技术充满热情;直率的与人相处,尊重他人并且助人为乐;勇于迎接挑战,并且坚持不懈;严于律己,善于思考,坚持自我提高和完善;对客户、股东、合作伙伴或者其他员工而言,在承诺、结果和质量方面值得信赖。”可以说,微软品牌充分承载着美国文化中积极进取、支持冒险、激励创新的特点。迪斯尼则不仅提供给消费者高满意度的娱乐和消遣,更是把“制造快乐”的服务理念全方位地输送给社会。在迪士尼,员工开始正式工作,就要明确迪士尼“制造快乐”的平等、幽默、快乐的独特文化,还要接受公司特殊的服务语言,如“梦想” “乐趣” “兴奋”“欢乐”“想象”“魔力”等。迪士尼目前经营的范畴有电视传媒、影视制作、主题公园、多元化的迪士尼产品,当人们从多种角度享受迪士尼的娱乐时,这一品牌价值所承载的美国精神也在不断地被接受与吸纳。

2.奔驰、宝马、西门子等,负载着的是德国理性精神与精细严谨文化

可以说,享誉全球的德国汽车品牌奔驰、宝马、保时捷、奥迪等,最能代表德国工业生产水平、科技发展水平,也必然地成为德意志民族社会文化的载体。如卡尔·本茨在1886年发明了第一辆汽车,使德国成为现代汽车的发祥地。奔驰汽车凭借其完美的技术水平、过硬的质量标准、推陈出新的创新能力以及一系列经典轿跑车款式令人称道。奔驰作为汽车始祖,它血统纯正、工艺精良,代表了德国文化中的高度组织、高效率和高质量等特点。就注重产品质量而言,奔驰公司认为高质量意识与员工的高素质是分不开的,因此公司十分注重培养具有专门技能和知识的员工队伍,千方百计提高员工的质量意识;同时,奔驰汽车体现了精工细作、一丝不苟、严肃认真的德国制造精神。同样,宝马作为由最初的一家飞机引擎生产厂,发展成为今天以高级轿车为主导的世界品牌,其彰显的是公司一贯宗旨和目标:“以最新的科学技术、最先进的观念,满足顾客的最大愿望;强调相互尊重、团队合作、尊重人权、优待员工”。德国企业非常注重实际,注重执行,强烈的质量和务实的经营态度已成为企业文化的核心内容。西门子公司提倡精湛的技术、务实的态度和忠诚的敬业精神,他们以“以新取胜,以质取胜”为理念,使西门子立于不败之地。德国文化给世人的印象是规范、和谐、精致、负责的文化,对此,德国品牌无一不在点点滴滴地彰显德国文化。

3.欧莱雅、LV、香奈儿等,负载着法国的自由浪漫气息以及前卫时尚追求

欧莱雅作为国际最为热销的日化品牌之一,它不仅有着欧洲制造专注、精细的特征,更负载了法国文化中丰富的想象力和创造力。近百年以来,欧莱雅每次都能走在时尚的前沿并能及时把握,这无疑是法国长期以来的自由文化、独立主动精神的体现。在丰富灿烂的法兰西文化产物中,LV(路易威登)从最初的满足法国宫廷的奢华需要,到不断延续其一贯的古典主义审美情趣,即使采用现代生产方式扩大生产规模,但在工人培训管理上依然保留了师徒传承的一些作坊式做法。所以在他们手里,每一个产品都经过精雕细琢,每一件产品均领导着时尚。香奈儿(CHANEL)被称为“法国时装之母”,她在人们心中不仅是个优雅的品牌,更是一种自信、独立、现代的新女性标志。香奈儿女士最特别之处在于发现并表现实用的华丽,她从生活周围尤其是爱情撷取灵感,并牢牢坚守香奈儿就是表现女性美感的自主舞台之理念。也正是法国品牌独立而具有特色的追求,使得法国这个浪漫时尚的国度文化在全球得到传播,并成为全球时尚的风向标。

4.丰田、索尼、佳能等,体现了日本的学习精神与精益求精的作风

当上个世纪,全世界无数的企业到日本去参观学习,并研究日本的企业文化奥秘之时,这些参观学者从丰田、索尼、松下、佳能等品牌身上看到了:挑战、持续改善、现场现物、尊重员工、团队合作,以及勇于探索,敢于挑战新事物,敏锐地发现商机,创造新的市场等品质。他们既感到似曾相识,又感受到了日本民族独有的文化。因为他们看到了日本从明治维新以来,全方位地向西方学习;看到了战后在多个产业上向欧美学习,并在模仿基础上的进一步创新;同时还看到了日本文化中的精诚团结以及精益求精的制造精神。而体现这些日本文化的品牌,正在全世界的每一个市场、每一个角落,不仅收获着市场收益,而且在发散着日本的文化精髓。正如专程到日本考察的美国学者威廉·大内所感叹:“日本人愿意接受低工资和较长的工作时间,能够轻易地提高生产率,能够从美国借来技术;日本成功地保持了工作道德,而美国人则变得娇养、懒惰”④。可以说,日本品牌在走向全球的同时,其实已负载着日本企业、也对日本民族的“企业文化”“Z理论”“集体价值观”“杂交文化”“精益工作法”进行着无声的传播。

二、中国制造:无以承载的作嫁

品牌专家凯柏夫指出,品牌包含六个层次:品牌属性、品牌利益、品牌价值、品牌文化、品牌个性和品牌使用者。⑤而这六个层次中唯独没有品牌制造与加工。目前享誉全球的中国制造,一定意义上正是改革开放以来中国经济增长的重要领域与途径,它使得落后的中国工业生产,迅速与先进国家的工业技术接轨,并进行了有限的财富积累。

但“中国制造”背后更多的是品牌危机与对增长方式的隐忧。据资料显示,从1998年到2007年的十年中,《商业周刊》推出的“全球100个最有价值品牌排行榜”,竟然没有一个中国品牌的身影。中国作为出口第一大国,其出口的商品种类繁多,但却没有几个像样的品牌出口。“中国出口企业中拥有自主品牌的不到20%,自主品牌出口占全国出口总额的比重低于10%”⑥。

在皮革箱包领域,中国制造已占据了国际市场60%的份额,却没有一个在国外亮相的自主品牌。在号称“中国皮具之都”的广州花都区狮岭镇,目前已集聚6000多家生产性企业,年产皮具5亿多只,年产值达150亿元,但其销售总值却不及一个法国的LV品牌。据测算,我国服装出口每下降一个百分点,全国服装生产就要下降0.5个百分点,全国就会有3.6万人失业。可以说在服装的生产和出口上我国是大国,但在纺织品服装品牌上,我国却是一个小国。一个很好的例证是,世界名牌Hugo Boss的精美衬衣在美国纽约第54大街的售价高达120美元,而剖析这个价格会发现,其中60%以上的利润给了销售渠道商,30%归了品牌商,而中国耗费大量资源、辛苦劳作的制造商拿到的只有区区10%。“出口8亿件衬衫,才能买一架A380空客飞机”,⑦可以说正是缺乏自主品牌的中国服装业真实写照。在制鞋领域,中国无疑是世界上生产制造鞋的最大的国家。全球年产鞋150亿双,中国制造的鞋已超过100亿双,占全球制鞋总量的60%多,但大多鞋企都还是以加工贸易和贴牌生产为主,依靠价格竞争来谋求生存和发展。

可以说,中国乃是最为典型的“制造大国,品牌小国”。⑧这无疑需要我们予以正视:中国制造,本质上就是替海外品牌进行加工生产,消耗的是我国的人力资源、物质资源、环境资源,所获得收益却非常微薄。而且这种“中国制造”的国际机会,时间短暂,随着我国社会经济发展,原有各项资源的成本优势已如昙花一现,不再具有国际竞争的优势。国际代工的机会已经开始向东南亚、南美、非洲转移;也就是说,代工型的中国制造已经不可能成为我国经济增长的主要方式。

更重要的是,贴牌生产式的中国制造,并不能负载中国最优秀的民族文化。中国制造仅仅是为国际品牌代工,而国际品牌开拓市场、进行品牌传播中,并不会宣传代工厂商以及该厂商所在国家的文化,仅仅是在产品中打上一个产地的名称:Made in China(中国制造)。在美国人的眼里,双星公司是美国pss公司的加工厂;沃尔玛的一个名牌冰箱“神奇的橱师”,由中国科龙公司生产;全世界最大羊绒衫生产基地是中国鄂尔多斯,但其生产的出口商品无不打上英国道森的牌子;而格兰仕,在国际家电品牌眼中则是世界微波炉最大的代工企业。也就是说,就是这些国内尚有影响的企业,在国际分工中却也仅仅是个贴牌代工的工厂;更何况中国还有更多默默无闻的代工企业,如果没有自主品牌意识的觉醒,恐怕永远只能默默地、周而复始地进行代工制造。我们还要看到除了海尔集团、联想集团外,许多中国企业还披挂着外国品牌、传播着其品牌来源国的文化,如杭州的摩托罗拉、北京的现代、上海的飞利浦、广州的本田等。利用外国品牌为己牌,无疑已失去民族工业的味道和尊严,并反映出对外资品牌的依赖性和从属性。也就是说,中国制造,只是一个为他人作嫁衣的加工环节,无法承载积淀深厚、丰富多彩华夏文明。

三、自主品牌:华夏文明之所托

我国著名品牌学专家余明阳教授曾说道:品牌是国家形象和经济实力的代表,对于中国来说,培育自己的世界级的品牌,其意义超越了获取经济利益的本身,乃是一个国家名片;可以说有品牌的企业是“头脑”型的企业,赚取附加值;没品牌的企业是“肢体”型企业,赚取的是劳务值。⑨目前,中国经济正在进行转型,其关键就是要从中国制造走向中国创造,“形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业”⑩。中国制造业该如何走出困境?2011年时任国务院总理的温家宝在与夏季达沃斯年会企业家代表对话时说道:“我的愿望不仅是‘中国制造’,而是‘中国创造’;不仅是中国产品,而是中国的自主知识产权,是中国的品牌有质量、有效益、安全可靠的品牌。”⑪“中国创造”作为一个崭新的词汇,已经开始被世界广泛认知,它体现的不再是简单的体力劳动,而是更高层次的脑力创造活动。中国制造业想走出困境,就是要提高自主创新能力,向“中国创造”转变,而中国创造的最佳载体即自主品牌。党的十八大报告明确指出:“要形成以技术、品牌、质量、服务为核心的出口竞争新优势。”⑫李克强总理也曾先后指出:“品牌是自主创新的结晶,是质量和信誉的载体,具有广泛的认知度和市场空间。”⑬“在扩大内需和对外开放中,中国企业必然会形成一批源自本土的、有竞争力的品牌。”⑭可以说,中国对于“自主品牌”的认识比任何时候都来得清晰。

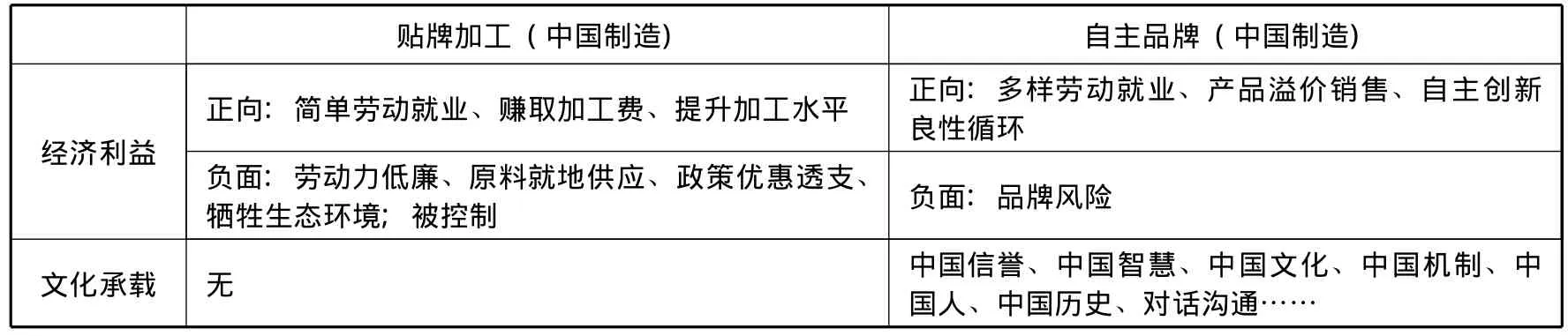

在自主品牌之上,首先承载着自主创新;同时,更自然地承载着我国历史悠长的华夏文明、民族文化。一个自主品牌,从它的诞生与发展,从它的定位与诉求,从它的产品品质,从它的科技创新,从它的市场开拓,从它的被市场认同,无一不点点滴滴地体现出中华民族的优秀文化。这从下表中“贴牌加工”与“自主品牌”的经济与文化利益的比较中可以鲜明地看出:

表1 “贴牌加工”与“自主品牌”的经济与文化利益的比较

从上表我们可以清晰地看到,在“文化承载”中,所谓“中国制造”的贴牌加工,没有任何的文化承载;而以中国创造为内涵的“自主品牌”对中国文化有着多方面的承载。可以说,当自主品牌首先得到国内消费者的认同,再坚实地走向国际市场时,那么在海外则是一个不断得到国际消费者认同的过程,这个过程就是华夏文明不断获得致效传播的过程。这里的“致效”有两个层面:其一是品牌产品功能与品质得以优秀体现并被认可接受,实现其产品的市场扩散效能;其二是品牌负载的文化得到消费者认可,得以有效传播,并建立牢固的信誉度与文化的满足感。在这两个层面的致效传播中,自主品牌则水到渠成、细雨无声地成为了华夏文明的载体与媒介。从市场竞争上审视,一个企业拥有的最有特色、最难被模仿和复制的优势就是本企业及民族自身文化;而且在产品同质化的今天,文化所带来的差异性则凝聚成为品牌的本质内涵,成为品牌核心竞争力的关键因素。正如英国品牌专家斯图伯特所说:“消费者进行品牌选择时的依据的是一套日益复杂的价值体系。许多情况下,大部分是无形因素。”⑮因此,我国自主品牌国际化的进程中,所要彰显与突出的就是无形的华夏文明。可以说,世界上唯一没有产生断裂与破坏的就是华夏文明,其深厚的底蕴与丰富的内涵乃是人类尚未很好开掘的宝藏,从中提炼出不同的个性精华并融合、注入到自主品牌中,这样不仅使自主品牌拥有国际品牌无法比拟的特性和优势,而且将对华夏文明进行有效地传播。

作为中国的百年老店“同仁堂”,以“可以养生,可以济人者惟医药为最”为创业宗旨。它所体现的正是儒家思想的核心—— “仁、德、善”。历代同仁堂人恪守“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的古训,树立“修合无人见,存心有天知”的自律意识,造就了制药过程中兢兢小心、精益求精的严细精神,这也可以说同仁堂人注重把崇高的精神、中华民族的传统文化和美德熔铸于企业的经营管理之中,并化为员工的言行,凝聚成中华文化味浓郁的店堂,形成了具有中华气派、中药行业特色的企业文化系统。显然,“同仁堂”品牌产品的出口无疑就是在全方位地传播着华夏文明。

“华为”作为中国自主品牌的优秀新生代代表,它的产品与解决方案已经应用于全球150多个国家和地区,服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。美国权威商业媒体Fast Company日前评出的最具创新力公司中,华为紧随 Facebook、Amazon、苹果、谷歌之后位列第5。华为的所有出口产品均为高科技产品,均为华为的自主品牌。华为模式的成功一定程度上改变了世界对中国品牌和中国产品的看法,同样也对中华文化产生了全新的认知。在全球化运营的发展时期,华为的品牌首先以自主创新的技术与品质保障体现出“以客户为中心,以奋斗者为本”的价值追求;其次,大力凸显了危机性管理的狼文化;再次,则建构了具有浓郁东方特色的家文化与群体奋斗文化。正如华为品牌创始人任正非所言:“企业发展就是要发展一批狼。狼有三大特征:一是敏锐的嗅觉,二是不屈不饶、奋不顾身的进取精神,三是群体奋斗的意识。”⑮在这个充满创新与竞争的国际市场舞台上,华为很好地展示了华夏文明奋斗进取的精神。《华为基本法》则明确指出“爱祖国、爱人民、爱事业和爱生活是我们凝聚力的源泉”。如此, “华为——中国自主品牌——中华文明”就形成了内涵一体化的逻辑串联。

又如我国的“海尔”品牌,已被认为“在全球已经拥有相当高的知名度,并且被广泛地认可为能够代表中国的全球品牌大使。”⑯目前,海尔已经在中国,亚洲、美洲、欧洲、澳洲建有全球五大研发中心,在美国,欧洲、中东等地设立了21个工业园,在全球建立了61个贸易公司、14万个销售网点,全球员工超过8万人。2012年,海尔集团全球营业额实现1631亿元。由此,“海尔”被英国《金融时报》两次评为“中国十大世界级品牌”。美国《新闻周刊》则报道说:“令人眼花缭乱的有关中国发展的神话故事缺少了中国的跨国公司。没有一个主要的中国公司已经把其品牌推向世界的舞台。海尔改写了这一纪录。”海尔认为自己企业文化的核心价值观就是“敬业报国,追求卓越”,核心理念则是“真诚到永远”;而张瑞敏则是海尔的精神领袖,企业发展历程中的“砸冰箱故事”“斜坡理论”“走出去、走进去、走上去”的国际品牌战略等可以说既是海尔品牌发展的历史记录、文化结晶,更是中国改革开放进程的一个缩影,是中华民族文化中自强不息、不断进取、以诚取信、创新发展的一个典型写照。

此外,东风火箭、枭龙战机、联想、格力、奇瑞、吉利、海信、TCL、李宁、双星、谭木匠、东方歌舞团、方特乐园、隆平高科等自主品牌也在以各自的努力走出国门、走向世界,在国际舞台上展现着中国创造、展现着华夏文明。比起让国际上高度警惕的媒体渗透,润物无声的自主品牌确实是最有效的华夏文明载体与媒介。但目前,我国能走出国门、走向世界,并得到国际消费者、国际民众接受与欢迎的自主品牌还少之又少,因此将自主品牌创建提升到一个民族经济发展、文化振兴的高度,已经到了一个需高度重视与实践的历史关口。品牌国际化是企业在进行跨国生产经营的活动中推出全球化的品牌并取信、取悦世界市场的过程。这个过程无疑是艰难并充满挑战的,因为没有哪个品牌强国一开始就有了世界性大品牌。因此,能在国际进行致效传播的自主品牌,需要华夏儿女从不同层面来予以关注与支持,以使中华民族的自主品牌群尽早在国际舞台上熠熠闪光,在物质与精神两个层面造福于全人类。

注释:

① [加]马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》,商务印书馆2000年版,第34页。

② Schooler,R.D.,Product Bias in Ceentral American Common Market,Journal of Marteting Research,1965,2:pp.394 -397.

③ Cattin,P.,Jolibert,A.,Lohnes,C.,A Cross-Cultural Study of‘Made In’Concepts,Journal of International Business Studies,1982,13:pp.131-141.

④ [美]威廉·大内:《Z理论:美国企业界怎样迎接日本挑战》,中国社会科学出版社1984年版,第10页。

⑤ Jean-Noel Kapfer,strategic Brand Management:Mew Approaches to Creating and Evalusting Brand Equity,London,1992.

⑥ 翟光红、郭云:《我国自主品牌出口的现状及对策分析》,《合肥师范学院学报》,2011年第4期。

⑦ 王秀芝:《影响中国服装出口的因素分析》,《商场现代化》,2008年第13期。

⑧ 方宁:《“中国品牌”,路漫漫》,《中国对外贸易》,2007年第3期。

⑨ 余明阳:《品牌传播学》,上海交通大学出版社2005年版,第10页。

⑩ 《中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议公报》,新华社2005年10月11日。

⑪ 温家宝:《在夏季达沃斯论坛开幕式和企业家座谈会答问》,新华社2011年9月15日。

⑫ 胡锦涛:《中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》,新华社2012年11月16日。

⑬ 李克强:《关于调整经济结构促进持续发展的几个问题》,《经济观察报》,2010年6月10日。

⑭ 李克强:《中国必然会形成有竞争力品牌》,新华社2012年9月11日。

⑮ [英]保罗·斯图伯特:《品牌的力量》,中信出版社2001年,第5页。

⑮ 王永德:《良性管理在华为》,武汉大学出版社2010年,第1页。

⑯ [美]奈杰尔·霍利斯:《全球化品牌》,北京师范大学出版社2009年版,第295页。