宿舍劳动体制、计件制、权益侵害与农民工的剥削感

——基于珠三角问卷数据的分析

刘林平 雍 昕

(1.南京大学 社会学院,江苏南京 210046;2.中山大学 社会学与社会工作系,广东广州 510275)

从20世纪70年代末开始,尽管经历了30多年的改革开放,经济高速发展,但中国还仍然处于社会主义初级阶段。在这一阶段,多种所有制经济并存,多种企业管理方式混杂,毋庸讳言,作为工人阶级主体力量的外来农民工遭受种种权益侵害,也的确在一定程度上存在着对外来农民工的剥削。这种剥削的现实,反映在农民工的观念里,可以概念化为剥削感。我们在2006年、2010年对珠三角及长三角外来农民工大规模问卷调查发现,2006年有11.4%的农民工感受到剥削感,2010年为14.29%。

从经典马克思主义的主要著作(如《资本论》等)开始,新马克思主义以及其他学术流派都对剥削问题进行过非常重要的研究,但少有对工人剥削感及其影响因素的较为精确的定量研究。本文的研究力图揭示:农民工对剥削的感受究竟怎样?是哪一些重要因素影响了他们的剥削感?

一、文献回顾与研究假设

“剥削”是马克思政治经济学中的重要概念,用以描述和揭露资本主义生产目的和动机。马克思在《资本论》中写道:“凡是社会上一部分人享有生产资料垄断权的地方,劳动者,无论是自由的或不自由的,都必须在维持自身生活所必需的劳动时间以外,追加超额的劳动时间来为生产资料的所有者生产生活资料。”①马克思:《资本论(第一卷)》,人民出版社2004年版,第272页。“无偿劳动的占有是资本主义生产方式和通过这种生产方式对工人进行剥削的基本形式。”②马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》,人民出版社1995年版,第336页。马克思将工人劳动时间分为必要劳动时间和剩余劳动时间。资本家所雇工人的劳动时间,其中用于再生产劳动力的价值部分属于必要劳动时间。工作中超过必要劳动时间以外的时间,则是剩余劳动时间。剩余价值就是剩余劳动的凝结。马克思主义所指涉的剥削概念是基于其劳动价值论和剩余价值论的。简言之,马克思认为掌握有生产资料的资本家无偿占有工人创造的剩余价值的现象就是剥削。

如果有剥削,那么当然就会有工人对于剥削的感受,是什么因素通过什么样的机制影响了工人的剥削感受呢?我们梳理文献,发现主要有三个方面:

(一)宿舍劳动体制

Smith和潘毅、任焰对珠三角、长三角地区工厂宿舍的研究,从跨国劳动过程的角度出发,对当代中国宿舍劳动体制作为一种生产空间的政治经济学意义进行了探索。现今中国工厂将雇佣的大量外来工临时安置于宿舍③任焰、潘毅在深圳田野研究中将企业宿舍归纳为四种模式,厂房与工人宿舍都位于厂区内、厂房与工人宿舍不在同一个地方,但是通常间隔距离在步行可及的范围之内、厂房与宿舍位于同一栋建筑之中、宿舍与仓库位于同一栋建筑之中,或者更糟糕的情况是厂房、宿舍和仓库都位于同一栋建筑。,使得外来工劳动力的日常再生产与产品的生产空间合二为一。他们将工业资本这一劳作安排方式概念化为“宿舍劳动体制”,强调企业对外来工劳动力的再生产,尤其是日常生活的再生产的控制是理解资本生产过程的重要环节。通过将中国当代劳动宿舍体制与日本的家族式、西方家长式管理、中国计划经济时代的“单位”制度的宿舍对比,他们发现上述各种方式都是以家庭为单位提供住房,因此劳动力的日常生产和代际再生产都得以继续。而当代中国的工厂实践中,宿舍主要提供给那些短期雇佣的外来工,这些宿舍就设置在厂区里面或者离厂区很近,并不是面向外来工家庭,因而劳动力代际再生产被剥离开来。④Smith,C.and N.Pun.“The dormitory labour regime in China as a site for control and resistance.”The International Journal of Human Resource Management,2006,(8):1456-1470.企业为其雇员提供宿舍并不是为了建立一支对企业忠诚或者技术熟练的劳动力队伍,而是主要为了可以确保短期地、临时性地、大规模地对跨地区流动的廉价而年轻的外来工(特别是女性)加以使用,并将其工作日的劳动产出最大化。⑤任焰、潘毅:《跨国劳动过程的空间政治:全球化时代的宿舍劳动体制》,《社会学研究》2006年第4期。

宿舍劳动体制的“劳动—生活居住”一体化使得工人处于工厂的全面控制下,工人的工作时间和非工作时间被紧密地连接起来,劳动时间可以被任意而灵活地支配和延长,从而增加对劳动力剩余价值的获取,导致劳动生涯被浓缩。⑥任焰、潘毅:《宿舍劳动体制:劳动控制与抗争的另类空间》,《开放时代》2006年第3期。潘毅等对东莞和上海的港台企业的研究发现,以工厂为中心的日常劳动力再生产社会化模式,使得管理层的权力延伸至工人的非工作时间,这是以往工作——家庭相分离的传统市场经济无法达到的。这一分割使得宿舍劳动体制成为工作和“家”的新的链接形式,但这体制仍然没有解决他们与城市分隔的状况,仅仅只是满足了早期资本工作与居住的安排需要。⑦Smith,C.and N.Pun.“The dormitory labour regime in China as a site for control and resistance.”The International Journal of Human Resource Management,2006, (8) :1456-1470.

将宿舍劳动体制与劳动过程理论相联系后不难发现,宿舍劳动体制成功实现了外来工人劳动时间的绝对延长,实现了对剩余价值的剥削。它是全球资本的经济逻辑与国家制度的政治逻辑共同作用之下所产生的一种独特而具体的生产空间形态,并因此导致了新的国际劳动分工中一种特殊剥削型雇佣制度的形成。①任焰、潘毅:《跨国劳动过程的空间政治:全球化时代的宿舍劳动体制》,《社会学研究》2006年第4期。

当然,工人也通过宿舍空间强化了自身的力量。工人们通过交流,进行群体活动可以建立和扩展他们的网络关系。工人们谈论生活中的琐事,工作中的烦恼,特别是对企业管理层的不满。久而久之,工人们不满的情绪,经过集体的渲染,形成了对资方态度的共识,促成了工人团结形态。因此,宿舍劳动体制便利了资方对劳方生产生活进行恣意安排的同时,也便利工人相互间交流,使得集体的抗争成为了可能。

总之,宿舍劳动体制从三个维度加剧了企业对外来工的剥削。首先,宿舍劳动体制使得企业管理层能够对外来工的生活作息进行全景敞视的监视,外来工被驯化成为熟练生产的机器,提高了工人的劳动强度,加强了劳动异化过程。第二,宿舍劳动体制的安排将外来工的非工作时间和工作时间紧密联系起来,劳动时间根据企业需要被随意地延长,大大增加了工人的工作时长。最后,从劳动意识形态的转化来看,集体宿舍成为工人交流、分享体验自我感受的场所,成为工人交流企业剥削情绪的空间载体。因此,从企业加强剥削的客观基础和外来工剥削感的主观反映来说,可以从宿舍劳动体制的理论逻辑推论出:

假设1:住在企业宿舍的外来工,越可能感受到企业雇主的剥削。

(二)计件制

在西方,对企业计件制的研究较多,在马克思之后,罗伊、布若威等都在田野研究的基础上探讨了计件制的形式及运行机制。罗伊认为计件制形塑了一种他称之为“赶工”的游戏,在这一氛围下,工人觉得工作时间过得很快,疲劳感低。“赶工”让工人觉得做好做快体现了个人能力,因而赚多赚少是自己能力的事。计件制不但带来了经济上的报酬,还带来了非经济性的满足。②Roy,D.F.“Work satisfaction and social reward in quota achievement:An analysis of piecework incentive.” American SociologicalReview,1953,18(5): 507-514.;Roy, D.F.“Efficiencyand thefix:Informalintergroup relationsin a piecework machine shop.“ American Journal of Sociology,1954,60:255-266.布若威推进了罗伊的研究,认为虽然“赶工”游戏仍然存在,但计件制度本身及其环境发生了改变。罗伊时期的计件制是建立在基本工资的基础之上,提高收入的方法就是增加完成的产品件数;而后来的计件制和“赶工”游戏是建立在内部劳动力市场和内部国家的制度之上,工人追求的是更高劳动等级的福利标准。③[美]迈克尔·布若威:《制造同意》,商务印书馆2008年版,第65-66页。工人对“计件制赶工”的参与营造了对资本主义规训机制的认同。④同上,第99页。

谢国雄基于上述西方学者对计件制的探讨与研究,对台湾工厂的计件制进行了研究。他发现台湾绝大部分实行计件制的企业,没有罗伊所看到的基本工资制度⑤在计件制中通常没有底薪,即使有也是一种形式化的底薪。参见谢国雄:《纯劳动:台湾劳动体制诸论》,中央研究院社会学研究所筹备处1997年版。,也没有布若威看到的内部劳动力市场,台湾的劳动者没有基本的社会安全制度的保障。但是,谢发现计件制度仍然发挥了产生志愿性服务的作用(类似于布若威所说的“同意”概念),具体通过“计件意识”、“认分观”和“互相观”而形塑。

在谢国雄看来,计件意识由拟似小头家⑥头家,闽南方言,即老板、雇主。意识、纯劳动意识、虚拟自由意识及件工(计件工)特殊阶级意识四个维度所构成。计件薪酬制度使得件工认为其收入多寡完全看自身工作量的变化,多做多得,少做少得。他们在活多的时候,就卖力干活(赶工),反之就少做或休息玩耍。件工还会通过其他方式来增加自己的收入。但实际上因为件工无法决定生产什么东西、不能分享利润、必须听命和待命于雇主,所以他称之为“拟似”小头家意识。纯劳动意识是指,件工卖的是具体化的工业成品或半成品的“劳动”,而不是“劳动力”。因而很自然地,“有做有钱,没做没钱”,加班没有加班费,假日没有工资,无工回家、有工回厂,没有工作时,期待的是工作,而不是底薪,这一系列想法成为件工的潜意识。件工的纯劳动意识导致件工对国家或企业没有“照顾义务”的期望。件工在赶工加班的时候并没有说“不”的自由,随时随地处于待命状态,由于无工做而被迫离开都指明件工的自由是一种虚幻的自由。而件工的阶级意识形态主要是指件工建立了以薪资制度来辨识对生产的贡献,他们称月薪人员为“米虫”。件工收入寡薄主要是因为“米虫”太多。

计件的薪酬制度所产生的计件意识,实现并掩饰了剩余价值榨取。因为企业购买的是工人的劳动力,却不愿承担劳动力闲置和再生产的成本,而以“计件意识”的表象来呈现。“计件意识”的四个维度说明工人在与资方博弈过程中,追求的不是去商品化,而是较高的商品化,甚至是极端的商品化。①谢国雄:《纯劳动:台湾劳动体制诸论》,中央研究院社会学研究所筹备处1997年版。

因而,我们可以看到计件制薪酬制度的设置客观上加剧了企业对外来工的剥削,但这一薪酬制度下的外来工更不容易产生剥削感。首先,工资制度本身制造了工资换取工人“劳动”的表象,实现了“工资”与“劳动力”不对等的交换。计件薪酬制度形塑了工人的“纯劳动意识”,更加深化了工人“有劳即有酬,不劳不得酬”的意识。其次,计件制营造了一个赶工的游戏氛围。工人在游戏的过程中,一方面专注于“多做多得,少做少得”,另一方面降低了长时工作产生的疲倦、乏味感。第三,工人微薄的底薪,使得他们不期望基于“纯劳动力意识”之上企业的“照顾义务”,而更依赖出卖自己“劳动”。因而,可以据此提出本文的第二个假设:

假设2:薪酬制度为计件制的外来工,更不可能感受到企业雇主的剥削。

(三)人身权益与劳动权益

剥削概念除经济维度的限定之外,还应当包含权益的维度。众多研究表明,外来农民工遭受了普遍的权益侵害②蔡禾、刘林平、万向东:《城市化进程中的农民工——来自珠江三角洲的研究》,社会科学文献出版社2009年版;刘林平、孙中伟:《劳动权益——珠三角农民工状况报告》,湖南人民出版社2011年版;刘林平:《关系与制度——十年(2001-2011)劳工研究》,中国社会科学出版社2012年版。,而这种对他们人身和经济利益的侵害使他们具有切身体验,会直接反映到他们意识之中,使其更有可能感受到剥削。因而,提出本文下面的假设:

假设3:人身权益遭到侵害的外来工,越可能感受到企业雇主的剥削。

假设4:劳动权益遭到侵害的外来工,越可能感受到企业雇主的剥削。

二、数据、变量处理与描述

(一)数据

本文数据来自于中山大学2010年③该数据来源于刘林平为首席专家的教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“外来工权益保护理论与实践研究(09JZD0032)”。和2006年④该数据来源于蔡禾主持的国家社会科学基金重大招标项目“城市化进程中的农民工问题研究(05&2D034)”。度大规模外来工问卷调查。这两次调查采用的是配额抽样,重点控制了性别、行业和地区分布等指标。2010年调研地区为珠三角九市和长三角十市,调研对象被限定为珠、长两地跨地域(县、市、区)流动的大专学历及以下的农村户籍外来务工者,获得有效问卷4150份,其中珠三角地区有效问卷2014份。2006年调查了珠三角九市的农民工,获得有效问卷3086份。

(二)变量处理与描述

1.因变量

我们在问卷中询问了外来工是否感受到了雇主的剥削,将“从来没有”和“偶尔有”的赋值为0,作为参照类;将“经常有”和“总是有”的赋值为1;回答“说不清”的作为缺失值处理。在2006年和2010年度调查中,都有超过10%的外来工表示感受到了雇主的剥削。

2.自变量

住宿方式:住在企业宿舍的外来工我们赋值为1,否则为0。2006年住在宿舍的外来工占55%左右,2010年这一比例下降至45%。

计件制:薪酬制度为计件制的外来工我们赋值为1,否则为0。2006年薪酬制度为计件制的外来工的比例为18.8%,2010年这一比例有所提高,近30%。

人身权益侵害:人身权益侵害指标为合成指标。如果外来工在目前工作企业中经历“强迫劳动”、“冒险作业”、“罚跪罚站”、“搜身搜包”、“被管理人员殴打”、“被管理人员拘禁”、“工作环境有危害”任一情况,则赋值为1,都没有则为0。2006年33.34%的外来工表示他们受到过人身权益的侵害,2010年这一比例下降至27.98%。

劳动权益侵害:问卷询问了外来工在调查年度过去一年来,在目前企业打工期间,劳动权益是否受到侵害。劳动权益受到侵害的赋值为1,否则为0。2006年,约24%的外来工表示劳动权益受到侵害,2010年这一比例下降至7.6%。

3.控制变量

教育程度:“小学及小学以下”教育程度者赋值0,为参照类别,然后依次是“初中”、“中专、高中和技校”、“大专”,分别赋值 1~3。

代际:我们采取学界通常的处理办法,将1980年后出生的外来工归为新生代。“新生代”赋值为1,否则为0。2006年外来工中新生代比例约为48%,2010年这一比例提高至63%。

工会:受访者所在企业“没有工会”赋值0,为参照类别,然后依次是企业“有工会,但没参与”、企业“有工会,但参与”,分别赋值1和2。企业中建立工会的比例和外来工参会比例没有提高。

企业规模:“100人以下”企业为参照类别,赋值为0,然后依次为“100-299人”、“300-999人”、“1000 人以上”,分别赋值 1~3。

企业性质:“国有集体”企业为参照类别,赋值为0。然后依次为“港澳台”企业、“外资”企业、“私营个体”、“其他”企业,分别赋值1~4。

对企业有无意见:对企业“没有意见”为参照类别,赋值为0。然后依次为对企业“有意见,但没有反映”、对企业“有意见,且反映了”,分别赋值为 1和 2。

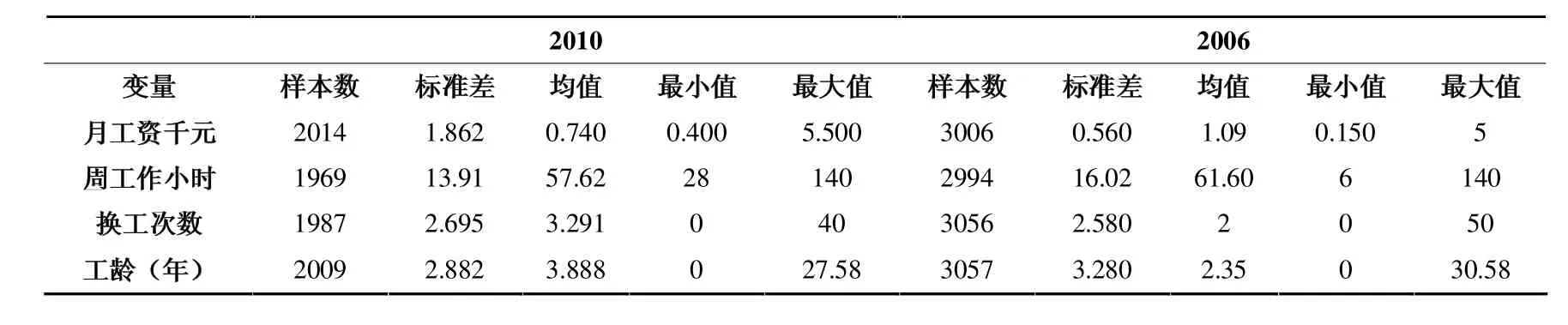

性别、户口、企业是否拖欠工资、地区、是否签订合同、产业,皆为二分变量,将“女性”、“农业户口”、“没有拖欠工资”、“没有签订合同”、“第二产业”赋值为0,为参照类别,反之则赋值为1。以上各变量描述统计,详见表1。

我们还将外来工月工资(千元)、周工作小时、换工次数以及工龄作为控制变量纳入模型。总体来说外来工工作时间大大超过法定时间,2006年外来工每周工作时间高达61.6个小时,2010年有所下降,但仍然有57.6个小时。各变量描述统计,详见表2。

总体来看,绝大部分外来工仍然是一线生产的普工。与2006年相比,2010年外来工住在企业宿舍的比例有所降低。越来越多的外来工薪酬制度采取计件制。劳动权益侵害的情况和人身权益侵害的情况都有所好转。此外,2010年外来工教育水平、月收入、合同覆盖率都有不同幅度的提高,但外来工工资低、工作时间长的特点并没有得到有效的改观,劳动付出与回报不相符。

三、模型分析

因变量“是否感受到雇主的剥削”为二分类别变量,因此本文采用Logit回归模型进行分析,模型公式为:

其中,p为剥削感的发生概率,logit(p)=In[p/(1-p)],c 为常数项,xi为自变量或控制变量,bi为相应变量的系数,ε为随机误差。

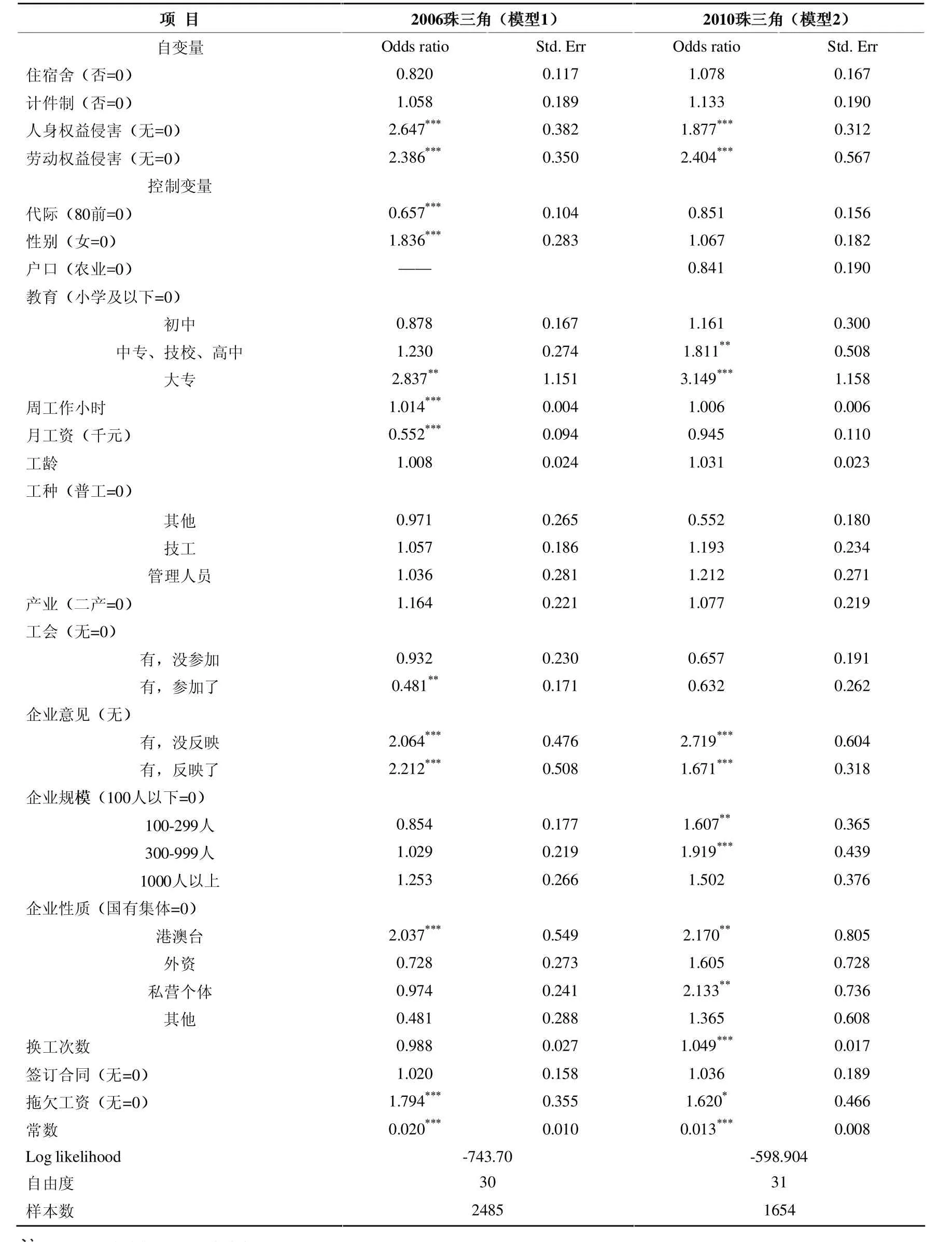

我们以2006年和2010年度珠三角外来工样本的数据建立了模型1和模型2,结果见表3。

模型显示,“宿舍”和“计件制”两个变量在两个年份的模型中均不显著,意味着珠三角外来工不论是否处于宿舍劳动体制之中或是否采用计件制计酬,对剥削的感受没有显著差异。“人身权益损害”和“劳动权益损害”两变量在模型1和模型2中均有正向显著性影响。2006年度人身权益遭到侵害的外来工对剥削感知的概率是没有受到侵害的2.65倍,劳动权益遭到侵害的外来工则是没有受到侵害的2.39倍。而2010年度存在上述权益侵害现象的外来工同样更可能感受到剥削,概率分别是没有侵害情况的1.87倍和2.40倍。这说明对于外来工是否感受到剥削除了受工作时长和工作报酬等经济指标的影响外,权益损害状况是他们对雇主剥削评价的重要影响因素。

表1 类别变量描述统计

表2 连续变量描述统计

表3 关于剥削感的模型

在控制变量方面,两个模型一致的地方是:教育程度越高者更可能感受到剥削,在模型1中,大专比小学及以下者有显著差异,在模型2中,中专、技校高中和大专都与小学及以下者有显著差异;对企业有意见者(无论是否反映)比之无意见者感受到剥削的概率更高;港澳台企业比之国有企业更使人产生剥削感;拖欠工资使得工人产生剥削感。

在模型1中,代际、性别、周工作小时、月工资和参加工会等变量具有显著性,但这种显著性在模型2中消失;而在模型1中企业规模、企业性质(私营个体)和换工次数等不显著的变量在模型2中变得显著。这可能反映了时间的变化所带来社会关系的变化及对外来农民工主观感受的影响。

总之,回归结果表明,假设1和假设2没有得到数据的支持,而假设3和假设4得到支持。对外来农民工受剥削感受稳定地起作用的变量是涉及绝对剥夺的劳动权益、人身权益和拖欠工资,作为个体变量的教育程度,作为主体感受的是否对企业有意见,以及作为组织层次变量的企业性质(港澳台)。

四、结论与讨论

从人身权益、劳动权益和拖欠工资三个方面来看,珠三角外来农民工的剥削感是由于对他们的绝对剥夺所引起或产生的,我们可以概念化为绝对剥削感。按照剩余价值理论,工作时间和工资水平应该是判断是否剥削的关键变量,但在我们的模型中,这两个变量在2006年起显著作用,在2010年却不是。这说明外来农民工不是从市场关系中的利益分配来判断剥削的,也说明从劳动时间和劳动报酬来分析是否剥削的剩余价值论可能并不适合于对中国农民工的分析。

Smith和潘毅等人的研究,以是否居住在企业宿舍作为一个判断劳动体制的关键变量,提出了新的研究视角。按照他们的理论逻辑,宿舍劳动体制为工人提供了一个分享共同遭遇,交流情绪,反抗剥削的空间或场域,应该有利于工人的共享价值的形成和集体行动。但是本文的研究发现,外来工剥削感的产生概率并不会因为他们居住在企业宿舍而提高。对此可能的解释是有如下几点:首先,对于外来工主观体验而言,企业宿舍反而为他们提供了居住的便利和居住环境的改善。一般而言工业区地处偏远,治安环境较差,犯罪活动频发,企业宿舍为外来工提供了某种程度上的保护。第二,外来工有其特殊的效益观,他们不但自愿加班,并且还自愿多加班。①刘林平、张春泥、陈小娟:《农民的效益观与农民工的行动逻辑——对农民工超时加班的意愿与目的分析》,《中国农村经济》2010年第9期。住在企业宿舍的外来工,能够工作更长的时间,获得更高的工资。②以2010年数据为例,住在企业宿舍的外来工每周工作58.17个小时,而没有住在企业宿舍的外来工每周工作55.75个小时,存在显著性差异。企业宿舍无疑契合了他们的效率观念。第三,富士康连跳事件中,室友甚至不知道跳楼工友姓甚名谁。③可参看《富士康“第九跳”调查:陌生的室友》http://news.cnfol.com/100517/101,1587,7706108,00.shtml。这提示我们,企业雇主可以调整外来工宿舍入住的条件(如大多安排班次不一样,不同籍贯,年龄差异大的工友住在一起),抑制宿舍传递信息、交流情感、形塑意识、团结劳工的功能。因此,我们认为,宿舍劳动体制没有导致外来工更高的剥削感体验的原因可能是企业宿舍安排提高了这一群体的安全感,降低他们的务工成本。更进一步的解释是:工人在何种场所居住,毕竟是一种外在的空间安排,尤其是现在通讯技术高度大众化的条件下,面对面的交流的重要性已经下降。

对薪酬制度中计件制的研究是对劳动过程中劳动力“商品化”研究的进一步延伸。谢国雄认为计件制催生了工人纯劳动意识,使得工人在与资方博弈劳动价值的过程中,主动追求较高的商品化,让“资本”购买“劳动”的形式发挥到极致,完成了资本对剩余价值的萃取和掩饰。这样的论述是有一定道理的。但是,我们的模型表明,是否采用计件制对工人的剥削感并没有显著影响,基本的道理在于,中国的工人,尤其是在珠三角地区,对劳动权益、人身权益的侵害,特别是拖欠工资,是工人最为关心的问题,是决定他们对资本、企业和雇主看法的最重要的因素,他们的剥削感是一种绝对剥削感,而是否采用计件制涉及劳动和报酬的具体关联,是一种市场和企业管理的手段,只要不拖欠工资,就并不十分重要。

珠三角的外来农民工具有一定的被剥削的感受,这种剥削感是一种绝对剥削感,而不是市场利益或企业利润在资本和劳动之间的相对划分,是否遭受劳动权益和人身权益侵害,是否拖欠工资,是影响工人剥削感的关键变量,这就是本文的基本结论。由此结论而得到的政策涵义是:和谐、稳定的劳资关系建立之关键,在于保障农民工基本的劳动权益和人身权益。国家应该加大落实相关劳动法律法规的力度,让农民工更加有尊严地劳动。