掣肘与鼓励:农民工随迁子女城市社会融合机制研究

栗治强 王毅杰

(河海大学 社会学系,江苏南京 210098)

上世纪九十年代以来,越来越多的农民工以“举家迁徙”的方式进城务工、经商,家庭化、定居化趋势逐渐增强,随迁子女数量逐年增加。随着年龄增长,能否在城市扎根、实现城市社会融合成为他们面临的最大问题。虽然“两为主”的义务教育政策和各地相继出台的异地高考政策,让他们离城市教育更近了一步,但其城市社会融合之路仍困难重重。为此,深入探究其城市社会融合机制便成了题中应有之义。为求全面,我们不仅要考察他们社会融合的状况,更要了解其社会融合意愿,并加以比较,找出深层的社会原因。从而改革和创新流动人口社会管理机制,让他们真正实现与城市社会的融合。

一、社会融合

对社会融合的研究,早在19世纪的芝加哥学派就已开始,可谓源远流长,但对其涵义却至今未有统一认识。国内研究中,围绕流动人口与城市社会的关系,也涌现出一些代表性的定义。任远、邬民乐认为社会融合是不同个体、群体或文化间的相互配合、适应的过程。①任远、邬民乐:《城市流动人口的社会融合:文献述评》,《人口研究》2006年第3期,第87-93页。童星、马西恒提出社会融合是新移民在居住、就业、价值观念和生活方式等各方面融入城市社会、向城市居民转变的过程。②童星、马西恒:《“敦睦他者”与“化整为零”——城市新移民的社区融合》,《社会科学研究》2008年第1期,第77-83页。而周皓则认为社会融合是迁入(或流入)人口在迁入地逐步接受与适应迁入地的社会文化、以此构建良性的互动交往,并最终形成相互认可、相互“渗透、交融、互惠、互补”的过程。③周皓:《流动儿童社会融合的代际传承》,《中国人口科学》2012年第1期,第70-81页。不难看出,以上定义多有交错之处,也各有侧重点。这就涉及到了社会融合的两类视角,即社会适 应(socialadaption)和社会整合(social integration)。

社会适应强调移民对流入地社会的主动融入和同化,代表理论是戈登的七维度同化理论④米尔顿·M·戈登:《“在美国的同化:理论与现实”》,载于马戎:《西方民族社会学的理论与方法》,天津人民出版社1997年版。,国内研究则以朱力的三阶段融入理论⑤朱力:《论农民工阶层的城市适应》,《江海学刊》2002年第6期,第82-88页。为代表。但这一视角下的融合过程表现出线性、单向的特点,因而受到了一些研究的质疑。刘玉照就发现了农民工“反移民化”的现象⑥刘玉照:《“移民化”及其反动:上海农民工与大陆台商“反移民化”倾向的比较分析》,《探索与争鸣》2005年第7期,第22-25页。,郭星华、杨杰丽则发现农民工呈现“自愿性隔离”的状态。⑦郭星华、杨杰丽:《城市民工群体的自愿性隔离》,《江苏行政学院学报》2005年第1期,第57-63页。而对随迁子女的研究中也发现了类似的矛盾结论。一方面,随着进城时间推进,他们在语言、思维和行为方式等方面都逐渐适应⑧刘杨等:《流动儿童城市适应状况及过程——一项质性研究的结果》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2008年第3期,第9-20页。;但另一方面,他们的社会适应只是“自己圈子里”的适应⑨郭良春等:《流动儿童的城市适应性研究——对北京市一所打工子弟学校的个案调查》,《青年研究》2005年第2期,第22-31页。,甚至一些随迁子女还出现了对城市的排斥。⑩韩嘉玲:《北京市流动儿童人口义务教育状况调查报告》,《青年研究》2001年第8期,第1-7页。这些矛盾的研究结论表明社会适应视角存在一定缺陷。

作为另一个视角,社会整合强调特定社会结构下各方力量的和谐。涂尔干(E.Durkheim)最早从主客观两面论证了社会的整合状态。客观方面,由于“社会分化”的原因,社会整合形式经历了机械团结到有机团结的转变;主观方面,社会整合基础也相应地从集体意识转变为职业道德。⑪吕傅华:《系统视角中的社会分化与整合——卢曼社会分化思想研究》,《社会理论》2008年第1期,第274-312页。现代社会便是有机团结的整合状态,即社会充分分化但又相互依存的状态。这一论述为移民社会融合描绘出另一个结果,即移民与本地居民在分化的基础上相互依赖、共享发展成果。利用这一概念,周皓、章宁对随迁子女的城市生活进行了研究,认为随迁子女内部整合较好,但与居住社区间的整合却不理想。进城时间、生活背景、家庭背景等因素都影响其社会整合状况。⑫周皓、章宁:《流动儿童与社会的整合》,《中国人口科学》2003年第4期,第69-73页。

不过,社会融合并不是非此即彼的,它“是一个综合而有挑战性的概念,它不仅仅具有一个维度或意义”。⑬Mitchell,A.&R.Shillington,2002,“Poverty,Inequality and Social Inclusion.”http://www.Laidlawfdn.org/page_1069.cfm,December 2002.⑭张文宏、雷开春:《城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析》,《社会学研究》2008年第5期,第117-141页。Zhou对美国移民后代的社会融合研究就发现,其融合过程是多向分层的。移民后代中,有的通过经济活动和文化意识融入美国社会中产阶级;有的仅在经济活动层面整合进中产阶级,仍保留着原有价值观;也有的则无论是经济还是文化都整合进了下层社会。⑮Zhou Min,1997,“Segmented Assimilation:Issues,Controversies,and RecentResearch on the New Second Generation”,International Migration Review,Vol.131,No.14,PP.975-1008.

综上所述,我们认为,社会融合不是单向、被动地适应与融入城市社会,而是与城市社会双向互动的;受群体异质性的影响,融合发生在各个层面;融合不是消解所有差异,而是消除因城乡二元户籍制度产生的社会隔阂。①王毅杰、史晓浩:《流动儿童与城市社会融合:理论与现实》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2010年第2期,第97-103页。总之,社会融合是在宏观社会背景的制约下,受多元因素影响,流动人口逐渐与主流社会相互影响、相互渗透,并最终完成社会整合的过程。②王毅杰、高燕:《流动儿童与城市社会融合》,社会科学文献出版社2010年版。

二、研究设计

本研究使用定量研究的方法,数据来自“流动儿童与城市社会的融合”调查中的“儿童问卷”部分。2007年底我们在南京市建邺区、下关区、雨花区4所民工子弟学校(小学)、10所接受流动儿童的公办小学、5所公办中学进行了问卷调查。从小学四至六、初中一至三各年级中任选一个班,其依据是班级学生是否有填答问卷的空闲时间以及班级中流动儿童所占比例,对班级中符合样本条件的学生全部进行问卷调查。问卷采用集中统一讲解、当场填答、当场收回的方式,最后得到有效问卷2086份,有效回收率为94.56%。

(一)随迁子女社会融合的测量

不同于成年人,随迁子女的社会融合测量具有独特性,工作场景下的职业、收入、居住条件等均不能成为其测量因素。因此,我们去繁就简,选取社会融合中最为核心的社会交往和身份认同两个维度来测量随迁子女的社会融合③王毅杰、梁子浪:《试析流动儿童与城市社会的融合困境》,《市场与人口分析》2007年第6期,第58-63页。④王毅杰、史晓浩:《流动儿童与城市社会融合:理论与现实》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2010年第2期,第97-103页。。进一步,我们将社会融合分解为状况和意愿两部分。以往研究中,尽管已有研究者分别注意到社会交往⑤王毅杰、高燕:《流动儿童与城市社会融合》,社会科学文献出版社2010年版。和身份认同⑥李虹等:《流动人口自我身份认同的现状与政策建议》,《西北师大学报(社会科学版)》2012年第4期,第68-74页。存在状况和意愿的差别,但社会融合仍仅被视为一种现实状况⑦周皓:《流动儿童社会融合的代际传承》,《中国人口科学》2012年第1期,第70-81页。,社会融合意愿未受到关注。本文意在全面展现随迁子女的社会融合机制,故而区分为了这两个类别。

社会融合状况能客观展示随迁子女与城市社会碰撞中双方呈现出的现状;而社会融合意愿则更为主观地表现出随迁子女从自身出发对城市社会融合的愿望。社会融合状况包括随迁子女与城市人/城市朋友交往的频率及其身份认同状况,通过“你和城里人打交道多吗?”、“你哪边的朋友多?”、“你觉得自己是城里人吗?”三题测量;社会融合意愿则包括其与城市人/城市朋友交往的意愿和其身份被认可的意愿,通过“你愿意不愿意认识城里人?”、“你更愿意和哪边的朋友玩?”、“(你是否同意)我希望别人把我看作是城里人”三题测量。

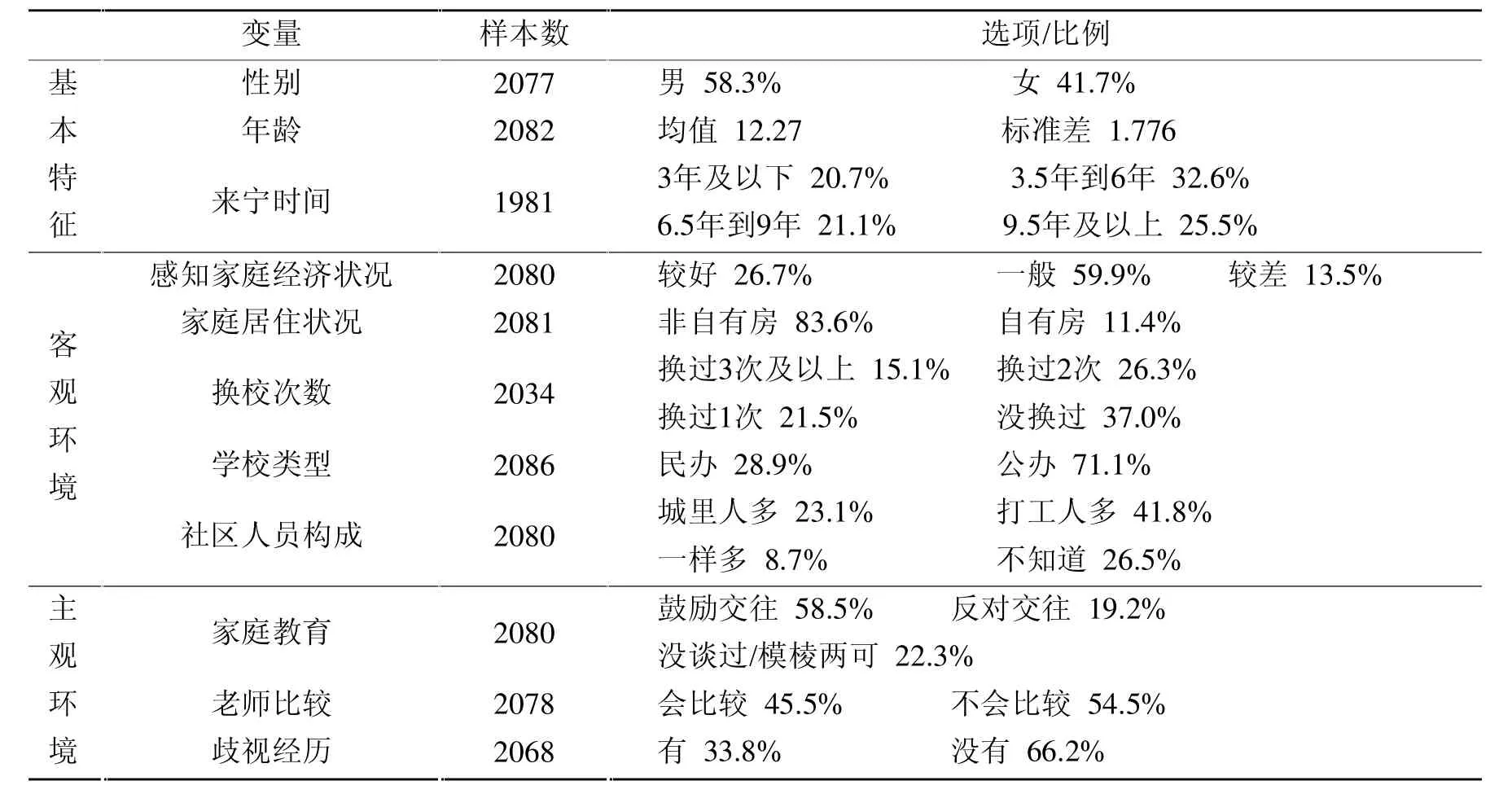

(二)随迁子女社会融合影响因素的建构

从国内的实证研究来看,影响随迁子女社会融合的因素主要围绕其生活场景展开⑧王毅杰、史晓浩:《流动儿童与城市社会融合:理论与现实》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2010年第2期,第97-103页。⑨周皓:《流动儿童社会融合的代际传承》,《中国人口科学》2012年第1期,第70-81页。⑩王慧娟:《城市流动儿童的社会融合》,《重庆理工大学学报(社会科学)》2012年第6期,第61-67页。。本研究中对随迁子女社会融合状况影响因素的分析只是为展现其社会融合机制服务的,因而在因素选取上,我们希望既有代表意义又能全面覆盖其生活场景。为此,我们从随迁子女的家庭、学校和社区三个场景入手,兼以客观环境和主观环境之分,构建了影响他们社会融合的因素矩阵(如表 1)。

客观环境中,影响随迁子女社会融合的因素包括其感知到的:(1)安定程度,这是获得城市安全感和归属感的基础,按照场景不同,家庭中最重要的是经济和居住状况,学校则体现在来城市后换校的次数,社区安定情况则更多体现在家庭情况中;(2)接触机会,是与城市人交往的前提。学校是随迁子女与城市人接触的最基本场景,故学校类型很重要。社区中人员的构成则影响到学校外他们与城市人的接触。

主观环境中,家庭教育往往是传递父辈对城市社会态度的过程,父母对子女与城市人交往的态度直接影响到其社会融合。学校中,老师在教育中对随迁子女与城市儿童的比较往往也能激起认同上的群我意识。在社区,城市人的态度(以是否有受到城市人歧视的经历测量)也是激发身份认同的因素。

表1 影响随迁子女城市社会融合的因素矩阵

此外,我们也不能忽视随迁子女的性别、年龄和来城市(宁)时间等基本特征。

表2 随迁子女城市社会融合影响因素的描述统计

三、结果分析

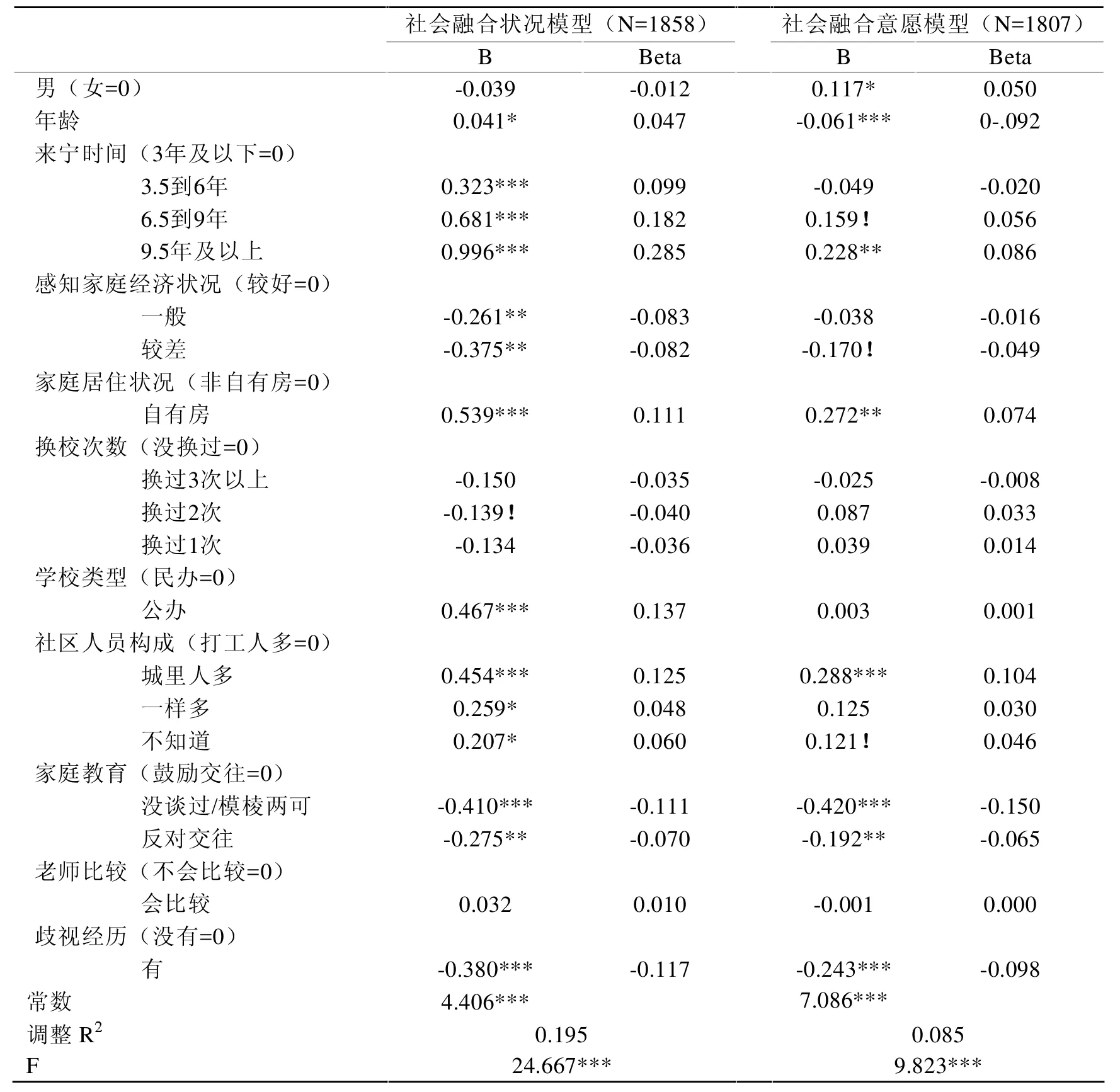

基于数据分析,我们从随迁子女社会融合的状况和意愿入手,展现了二者存在的差异(表3)。相继分别针对状况和意愿进行了影响因素分析(表4),并通过比较之间差别来揭示随迁子女社会融合的机制。

(一)随迁子女社会融合状况和融合意愿的现状

就调查数据来看(表3),随迁子女与城市人的交往状况较差,“很少交往”高达45.2%,但交往意愿方面,“不愿意交往”的仅有5.2%,“愿意交往”的高达到70.3%,反差强烈。在朋友交往方面,“老家朋友多”的有39.4%,“城市多”的有32.0%,“差不多”的有28.6%,分布基本相当。朋友交往意愿方面也没有明显的倾向性,“两边都愿意交往”的占到了绝大部分(69.2%)。但换个角度看,随迁子女“在城市朋友多”(含“城市多”和“差不多”)的占到了60.6%,而“愿意和城市朋友玩”的(含“城市的”和“都愿意”)则达到81.5%,二者间存在一定差距。身份认同状况方面,“觉得自己是城市人”的比例较低(10.8%),一半左右的对自己的身份“说不清”。身份被认可意愿方面,与身份认同状况有一定差别,即“愿意被认可为城市人”的比例较高(19.6%)。

总体而言,随迁子女的社会融合意愿程度更高,现实的社会融合状况相对而言较差,存在较大落差。我们不禁要问,造成这种落差的原因究竟何在?这就需要进一步分析社会融合状况与意愿的

影响因素,我们将其纳入线性回归模型(表4)中,来探究各影响因素对随迁子女社会融合的作用。

表3 随迁子女社会融合状况与意愿比较

表4 随迁子女社会融合状况和意愿① 对社会融合的状况和意愿的数据处理上,题目中选项越偏向城市则赋分越高。如“你和城里人打交道多吗?”一题,选择“很少”赋值1分,“比较多”赋值2分,“很多”赋值3分,其他题目赋值方法相同。之后对各维度变量进行累加,最终得到社会融合状况和意愿两个变量。的影响因素分析

(二)随迁子女社会融合状况影响因素分析

通过社会融合状况模型我们看到,基本特征变量中,年龄和来宁时间二变量通过了显著性检验。具体表现为,年龄越大的随迁子女城市社会融合状况越好,来宁时间愈久融合状况愈好。

客观环境因素中,感知家庭经济状况、家庭居住状况、学校类型和社区人员构成的各选项均在不同水平上通过了显著检验。换校次数则在换过两次(参照:没换过)时通过0.1水平的显著检验。说明,随迁子女感知家庭的经济状况越好,则融合状况越好;居住自有房的融合状况好于住在非自有房的;换校次数越多,融合状况越差;就读于公办学校的随迁子女融合状况好于民办学校;社区中城市人越多,其社会融合程度越高。

主观环境因素中,家庭教育和歧视经历均通过显著性检验,但学校中的老师比较却未能通过。可以看到,家庭教育中鼓励子女与城市人交往的,其子女的融合程度越高;在社区中受过歧视经历的随迁子女,其融合程度低于未有过歧视经历的。

在各影响因素中,依据重要程度(Beta值)排序分别是,来宁时间、学校类型、社区人员构成、歧视经历、家庭教育、家庭居住状况、感知家庭经济状况、年龄和换校次数。说明随迁子女社会融合状况的影响因素中,客观环境因素中的接触机会(学校类型、社区人员构成)是最重要的,其次是主观环境因素(歧视经历、家庭教育),最后是客观环境因素中的安定程度(家庭居住状况、感知家庭经济状况和换校次数)。

(三)随迁子女社会融合意愿影响因素分析

在社会融合意愿模型中,性别、年龄和来宁时间三个基本特征变量对随迁子女社会融合意愿有明显影响,均通过了显著性检验。具体表现为,相较于女生,男生的社会融合意愿更为强烈,年龄越小的随迁子女城市社会融合意愿越强烈,来宁时间愈久融合意愿越强烈。

客观环境因素中,感知家庭经济状况、家庭居住状况和社区人员构成三个变量的个别选项在不同水平上通过了显著检验。可以认为,随迁子女感知家庭的经济状况较差的(参照较好)融合意愿也较差;居住自有房的融合意愿好于住在非自有房的;社区中城市人越多,其社会融合意愿越高。

主观环境因素中,家庭教育和歧视经历均通过显著性检验,老师比较同样未能通过显著检验。说明了,家庭中鼓励子女与城市人交往的,其子女的融合意愿高;在社区中受过歧视经历的随迁子女,其融合意愿低。

在各影响因素中,依据重要程度排序分别是,家庭教育、社区人员构成、歧视经历、年龄、家庭居住状况、性别和感知家庭经济状况。这说明随迁子女社会融合意愿的影响因素中,主观环境因素(家庭教育、歧视经历)是最重要的,其次是客观环境因素中的接触机会(社区人员构成),最后是客观环境因素中的安定程度(家庭居住状况、感知家庭经济状况)。

(四)随迁子女社会融合的状况和意愿影响因素的比较分析

比较随迁子女社会融合状况和意愿的影响因素能更好地展现出他们社会融合的内在机制。通过比较上述两个模型,我们可以发现以下几点:

首先,影响社会融合状况和意愿的因素及其重要程度有差别。对社会融合状况而言,客观环境因素和主观环境因素均有影响,但客观环境因素更为重要,尤其是接触机会;而就社会融合意愿的影响因素而言,客观环境因素中仅个别变量通过显著检验,主观环境因素则绝大部分通过了显著检验,而且主观环境因素的重要程度明显高于客观环境因素。这表明,在随迁子女的城市社会融合过程中,往往是主观的社会文化对其社会融合意愿产生影响,而客观的社会结构影响不明显;反之,社会融合状况则受客观社会结构影响更大,主观的社会文化作用较小。这正是随迁子女社会融合意愿高于社会融合状况的原因。社会文化逐渐包容了流动人口及其子女,甚至鼓励其实现城市社会融合,促使他们社会融合意愿强烈,但社会结构却未能对其彻底开放,他们面临重重结构限制,社会融合状况自然不尽如人意,这才造成了社会融合状况与意愿的落差。

其次,学校场景的社会融合作用相对弱化。两模型中,与学校场景有关的变量中仅学校类型、换校次数在社会融合状况模型中通过显著检验。表明学校场景在随迁子女的社会融合状况中仍起到一定作用,但是对社会融合意愿没有作用。总体而言,学校场景对其城市社会融合作用相对弱于家庭和社区。虽然,以往的经验和研究都表明,随迁子女在学校中与城市儿童的交往频繁,身份意识也更为淡薄,其表现出的同质性特征高于异质性。甚至随着国家对随迁子女教育政策的调整,学校中透露出的身份差异也正在逐渐消失。但不得不承认,学校中的“社会融合”犹如被保护在温室中的花蕾,当遭遇家庭和社区的现实时,能开出美丽花朵的寥寥无几。这启示我们要将研究的视野从随迁子女的学校逐渐扩展到他们的家庭和社区生活中,尤其是随着年龄增长,他们更为丰富的生活值得关注。

再次,客观环境因素中的安定程度对社会融合的作用较小。比较发现,安定程度,尤其是家庭维度下的安定程度,对社会融合的状况和意愿影响都较小。这说明,随迁子女城市社会融合的实现受到家庭经济状况、居住状况等物质条件的限制较小,即他们获得城市安全感的根本原因并非是家庭的物质条件,而更可能是家庭之外的广阔社会。

最后,个人特征显著影响其城市社会融合。个人特征中的年龄和来宁时间在两个模型中均起到显著作用。年龄在两模型中出现了方向相反的情况,即一边是随着年龄增长社会融合状况会更好,但另一边则是年龄增长会导致社会融合意愿下降。而来宁时间方面则是,来宁愈久,社会融合状况和意愿都会愈好。这与年龄上的发现存在一定冲突,其中机理有待探究。

四、结论与讨论

通过上述分析,我们得到以下结论:第一,随迁子女的社会融合状况和意愿存在差异,其社会融合意愿高于社会融合状况;第二,影响随迁子女社会融合状况的因素,包括基本特征中的年龄和来宁时间,客观环境因素中的感知家庭经济状况、家庭居住状况、换校次数、学校类型和社区人员构成,主观环境因素中的家庭教育和歧视经历;第三,影响随迁子女社会融合意愿的因素包括,基本特征中的性别、年龄和来宁时间,客观环境因素中的感知家庭经济状况、家庭居住状况和社区人员构成,主观环境因素中的家庭教育和歧视经历;第四,客观环境因素对随迁子女的社会融合状况影响更大,主观环境因素对其社会融合意愿影响更大,这也是造成社会融合状况和意愿之间落差的原因;第五,学校场景在随迁子女的社会融合中作用相对弱化,客观环境因素中的家庭经济和居住状况作用不明显,个人特征对随迁子女的社会融合有影响。

总之,随着随迁子女年龄和来到城市时间的增长,对城市生活也逐渐熟悉,实现社会融合的愿望愈发强烈。一方面政府、媒体、社会公众都在呼吁城市社会的包容和开放,构筑起一个美好未来的景象,让随迁子女对实现城市社会融合充满期待。但另一方面,社会结构却并未松动,各种结构限制仍旧存在。当梦想被现实海浪冷冷拍下,他们逐渐意识到这种落差,内心将出现比现实鸿沟更难弥合的心灵裂缝,若此中落差不能缩小、修复,则可能导致他们对城市社会的排斥或敌视,出现他们父辈兄辈的无奈,即“自愿性隔离”或“反移民化”。但陌生的农村是他们回不去的故乡,而熟悉的城市又扎不下根,他们只能在城乡的夹缝中“流动”。所以,要让随迁子女真正实现城市社会融合,不仅要从文化氛围上制造包容、呼吁开放,更为迫切的则是从实际的结构性调整出发,切实有效地加快社会管理体制改革和创新。

结合本文的研究结论,我们建议,首先,要增加城市居民和随迁子女的接触和交往机会。通过开展社区活动、提升社区开放程度等方式,增进城市居民与随迁子女之间的认识和理解,使两群体有更多的实质性交往,消除相互间的刻板印象;其次,报纸、电视、网络等社会舆论要加大正面宣传,弘扬尊重、友爱等社会精神,积极消解城市居民对流动人口的歧视;最后,健全流动人口住房制度,改善其居住条件,使其在空间上具备与城市人交往的基础。

另外,针对今后的研究,本文认为学界对随迁子女的研究上也应有所转向。随着时间推移,他们的生活舞台已经更为多样,学校已经不再是他们与城市社会交锋的中心。我们应将视野扩展到离城市现实更近的家庭和社区生活。家庭生活中尤为要关注父辈对子女的教育,以及其中传递的社会文化意涵。社区生活则要更为关注随迁子女在城市社区中的人际交往、身份认同等。我们相信随着研究的推进和社会政策改革的加快,随迁子女的城市社会融合问题会迎来一个春天。