图书馆服务生态文明建设的特殊功能及对策研究

李希红

(山东工商学院,烟台264005)

1 图书馆服务生态文明建设的特殊功能

生态文明建设被列入社会主义事业“五位一体”总布局[1]。从表面上看,目前图书馆服务主要围绕经济建设中心,重点受工业文明发展的影响,与生态文明建设没有直接关联。但深入分析发现,生态文明必然替代和超越工业文明,图书馆所受影响以及如何服务生态文明建设将是一个新课题。图书馆系统作为社会文化服务的重要环节,实际上可以为促进生态文明建设融入文化建设、社会建设各方面和全过程发挥重要功能,营造和体现特殊意义。

1.1 环境教育功能

启蒙生态公民权,培育生态文化素质。西方生态公民权理论认为,要使居民成为具有特定环境感知、态度、技能与承诺,生活于地方生态之中,对地方自然环境文明礼貌、负有责任感的公民[2]。中国虽未明确主张这一理论,但目前生态危机与环境事件普遍导致的环境意识觉醒与个体环境技能素质需求,在中国却是不争的事实。根据2012年笔者对环保部确定的三个生态文明建设试点地区——浙江省安吉县、湖南省长沙市大河西先导区、贵州省贵阳市生态文明认同情况调研,在工人、农民、农民工、生意人、退休人员五类调查对象反映意见中,像“人人素质提高,每个人有文明行为,环境才能更好”、“关键在于人民自己去维护”、“个人素质提升”、“对民众积极引导”等环境教育要求成为主要问题之一。92.98%的调查对象赞同“配合政府试点,积极自觉行动、爱护环境”。

在现有环境治理、生态文明建设大格局中,政府治理权威性不足,环保机构的重点是治污政策与环保行动,环境教育职能并没有在民众中深入推行,仅依靠宣传标语、行动口号,难以支撑起专门化和持续的生态文化与环境技能教育。图书馆系统可以通过既有文化服务职能,凭借知识汇集和传播优势,依靠其特殊文化形象和吸引力,作为第三方在环境教育中发挥独特作用。

1.2 环境信息服务功能

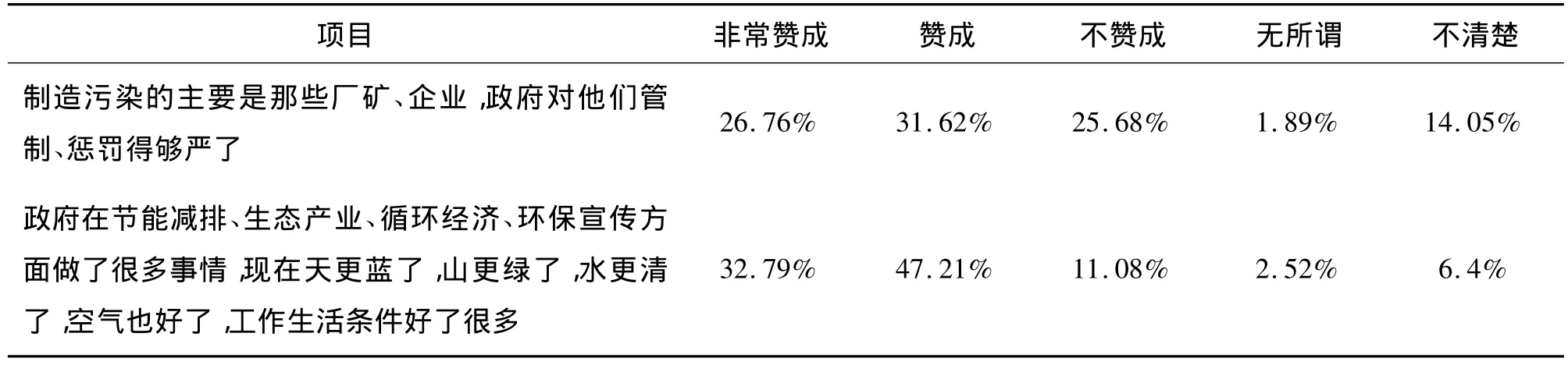

环境信息服务的功能在于促进环境信息披露,强化环境监督与合力建设生态文明氛围。同西方一样,我国公民已经具有参与环境治理事务和生态文明建设的积极意愿。环境信息不对称对提高公民参与和监督环境事务能力,在政府、企业、民众间形成生态文明建设合力造成阻碍。调查显示,民众对当前政府环境治理政策与行动、企业监管办法表示“不清楚”的比例达到14.05%,更有25.68%的人表示“不赞同”。见表1。

表1 生态文明建设群众认同部分调查数据

考虑种种因素制约,环境管理部门和生产企业体系未能或不便把环境污染信息及生态文明建设状况公开。图书馆系统作为科学研究与文化教育的辅助载体,可以凭借其身处事务纷争之外的中介性、服务性和科学性,把环境信息作为知识储备要素传递给民众,最大程度弱化政府或企业公开环境信息带来的直接冲击,起到正面引导、缓冲压力的作用。

1.3 生态福利功能

生态福利功能在于转向绿色公共服务,促进人文自然和谐。目前各种公共服务多以高密度物质条件为基础,并通过增量化方式提供。而图书馆文化服务、社会服务职能依赖的主要资源——比如图书资料等,可以再回收和重复利用,本身即环境友好的重要体现,符合可持续发展要求。另外,图书馆可以通过减量化、低密度的集成和循环方式,探索提供更多领域和更深层次的服务内容,比如信息体验、高技术综合智能服务等知识休闲活动,可以在传递服务过程中通过整体的绿色化设施、生态化手段给人以生态体验、生态愉悦,提供绿色公共服务或某种生态福利条件,让图书馆在繁华喧闹的物质世界中,成为具备自然意义或安宁、静谧内涵的“知识海洋”、“绿色文化丛林”。

2 生态文明愿景下图书馆发展导向要求

生态文明的发展主线殊异于工业文明。生态文明融入文化建设、社会建设的各方面和全过程,对图书馆本身及其服务与发展提出新要求。

2.1 减量发展

减量发展主要是提供高品质、低消耗、低密度的集成式服务,而非低品质、高消耗、高密度的粗放式物质供给。减量发展的根本目的在于节约能源。对图书场馆与服务的要求是:节电、节水、节纸,降低日常运转消耗。节地,充分利用场馆空间。节能,实现绿色建筑,在供暖、照明方面充分利用太阳能、风能等清洁能源。智慧服务,把图书馆整体打造成高品质、可触屏、集成智能的智慧空间。

2.2 环境友好

环境友好主要是清洁健康、环境无害(environmentally sound)[3]。对图书馆发展的具体要求是:图书场馆建筑要自然清新,以自然基底为主,实现人文意蕴与自然特色有机融合。图书服务过程及其依赖设施要绿色健康,减少排放,实现低碳化。图书馆服务管理要尽量考虑环境质量标准。

2.3 循环共赢

循环共赢主要是再利用、再循环,纳入相应区域领域的资源功能开发与社会服务发展一体化,促进图书馆服务在区域社会、文化、生态建设中发挥关联和延伸作用。一则重新界定图书馆在整体区域或主体功能开发领域的输入转换、平衡作用,在社会、生态层面上公开推广图书馆形象及其广泛服务职能;二是在社会、生态领域结成伙伴关系,增强图书馆与社会和生态单位、领域的关联性;三要探索图书馆资源服务于广大区域的循环模式和有效途径,实现资源、服务、收获共享共赢。

3 图书馆服务生态文明建设的主要对策

生态文明建设是项系统工程。图书馆可以立足其特殊功能意义,按照生态发展导向,探索服务生态文明建设的主要对策。

3.1 建立图书馆生态文明服务系统

该系统应当包含三个主要模块,为生态文明融入文化建设、社会建设进行必要的环境教育、信息传递、生态服务。

图书馆环境教育系统。首先,设立生态文明建设专项资料库。依赖的主要资源是图书馆现有的环境科学及新版生态文明综合书刊。根据生态文明远景要求,按照环境通用知识、环境技能开发、环境政策行动、生态文明综合等层次要求,尝试打破传统编目方法,将上述书刊资料整合。其中还要特别注意中国古代道家“贵自然”等环境思想著作的选列。其次,实现生态文明建设专项资料电子化服务。在资料的数据库制作、导航、搜索、数据传递、开放借阅等服务上实现自动化。最后,实现图书馆环境教育系统的社会化。最终要通过适当稳妥的有效方法,把环境教育内容推向包括城市和乡村居民在内的社会大众,实现环境教育普及化、社会的生态文明感知和可持续化。

图书馆环境信息公示系统。第一,整理国际、国家、区域、地方等各层次各年度环境年鉴资料,形成完整的环境数据信息库,既供研究之用,也供社会关切。第二,允许从图书馆建立登录环境部门网站入口,或建立环境部门常用环境数据公示专栏,实现图书馆环境数据窗口与环境部门专业数据联网。第三,建立对外电子展示平台,允许将环境研究信息、环境数据向环境关心者进行公布,形成浓厚的关注环境、爱护环境、保护生态、联手行动的文明氛围。

图书馆生态服务体验系统。其目的是不仅让公众看到知识,学到文化,更要亲验生态,学会文明,在人生学习的重要关口即把人文与自然充分融合起来,潜在培养一种生态文明、生态文化的感受认知与行为模式。首先要按照新出台的绿色建筑标准,把图书馆本身改造成节约资源能源与环境无害的绿色建筑。其次要在图书馆内部空间进行清新绿色的仿自然装饰,形成便于知识休闲的绿色园林或绿色长廊。最后要按照循环、集成理念对图书服务流程进行重新审视,形成智能智慧图书馆。

3.2 探索图书馆生态文明建设服务机制

主要是形成图书馆服务生态文明建设的运作程序和方式,以保障图书馆上述各项服务系统稳定发挥高质量作用。

构建图书馆区域生态功能服务机制。把图书馆置于生态文明宏大议程和区域生态功能区建设的具体规划背景下,通过知识产品和文化外溢服务于工业品、农产品和生态产品产出。重点思路是:“请进来”——打造图书馆生态文化论坛,并建设成标志性的服务品牌。其主题可结合生态文明热点和社会所向渐次更新——如生态文化倡议、生态文化休闲、生态公民权益等。定期邀请生态知识界知名人士、生态环境工作者、环境利益相关人士,尤其是环境弱势群体代表参加。“走出去”——构建和发布图书馆生态文明指数或生态文化皮书系列。图书馆生态文化论坛不仅要“坐而论道”,更要“知而后行”,把专家、管理者、利益相关者的论断、点评整理出思路,建立成测评标准、专业白皮书系列报告,对区域生态功能开发与保护起到引领、调节作用。另外,组织开展生态文明图书进机关、进学校、进社区、进乡村,或生态文明图书千里行等活动,实现图书馆生态功能服务“走出去”。

形成图书馆生态伙伴合作机制。一是考虑结成图书馆生态合作联盟。由图书馆领头和具体组织,与资料和技术供应者、生态环境建设管理者、环境利益相关者、环境问题关心者、学校科研机构、重要企业等,通过签署合作备忘录,结成相对稳定的合作关系,以保障相关环境教育系统、环境信息系统、生态服务系统获得可靠基础,实现可持续运行。二是尝试开展图书馆生态伙伴计划。与合作成员共同制定生态文明知识普及计划、生态文明行动计划、生态文明服务计划等,通过生态资料捐助、环境基金支援、环保技术支持、资源循环互换、生态社区行动,实现图书馆环境友好与服务生态文明建设的社会目标。

3.3 探索图书馆服务生态文明建设新方法

图书馆是文化服务机构,服务生态文明建设的主要方法,与其他党政机构的行政手段明显不同。

管理手段。实行图书馆服务环境质量标准管理,达到“绿色认证”。主要指图书馆本身建设和内部服务流程,应当按照ISO14001环境质量管理体系标准进行管理。重点在建设方针、设施环保规划、服务实施运行、应急检查纠正等要素上,加强图书馆管理体系审核,形成节约资源、环境友好的职能体系和运作程序。

市场手段。实行基金募集、合同外包或BOT(建设——经营——转让)模式。图书馆资源严重依赖于国家事业拨款,主要业务局限于传统图书借阅服务。在图书馆人力资源及服务项目运营方面,与生态文明建设服务要求会有一定差距。服务生态文明建设的资金来源、人力资源及项目运作上的不足,可以通过市场手段弥补。首先,可以通过相应的伙伴联盟或伙伴计划公开募集资金,进而由出版皮书系列报告或举行相应论坛收入来增补和维持服务项目运转。其次,可以考虑把部分项目合同外包给市场专业机构来做,采取BOT模式交由专业机构参与策划、投资和经营,由图书馆根据外包协议进行总体监督掌控,协议计划经营期满后转交给图书馆。这样,图书馆可以在项目外包中借鉴经验,学习成长。

社会手段。树立社会威望,注重品牌推广。工业文明时代的管理权威集中于政府和经济部门,生态文明时代的权威则朝向有能力治理者平衡扩展。以智慧文化助力生态文明建设,图书馆就要从默默无闻的被动应对转向积极服务的主动战略。一方面把树立社会威望、智慧权威作为凝聚资源、引领生态社会、生态文化发展的重要方法,另一方面,注重把图书馆本身的资源和行动做成优秀服务品牌,不断提高、推广和维护“服务生态文明建设”品牌形象。这有利于加强图书馆自身建设,促进图书馆在工业文明向生态文明转型时代拓展和提升服务功能。

[1]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗[M].北京:人民出版社.2012.

[2]John S.Dryzek.The Politics of the Earth:Environmental Discourses[J].New York:Oxford University Press,2005.189.

[3]UN.“Agenda 21”,available at[EB/OL].http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm#pre,accessed on 16 March 2013.