灵活就业对健康的影响:基于农民工的实证分析*

耿爱生

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛266100)

一、问题提出

灵活就业,或称非标准就业、非正规就业,主要指在劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动关系等方面不同于传统主流就业方式的各种就业形式。[1]其灵活的雇佣关系对提高劳动力资源利用效率,缓解劳动力市场的就业压力具有重要影响,是解决高失业率的重要策略,是提高经济竞争力的先决条件。[2]

但是也应该注意到灵活性就业所引发的社会问题日益明显,如收入差距扩大、社会排斥和工作贫困等。[3]在我国,随着各种灵活性就业形式的兴起,其负面效应也开始日益显现。比如有研究发现大多数灵活性者工作条件差、收入水平低和缺乏社会保障。[4]而且这种就业形式也已成为我国收入分配差距的重要来源。也有研究证实正规与非正规就业者之间的小时收入差距达到1.65倍,对总体收入不平等的贡献达到13.68%。[5]

由此可知,灵活就业所带来的效应可能是多方面的,那么它会引发劳动者的健康问题吗?国外已有研究提出这种新的就业形式实际潜在着许多健康的破坏性机制,[6]如临时工人往往无法获得医疗保险和卫生服务。[7]且有不少研究证实灵活就业中的临时性就业关系会对健康产生负面效应。[8]]在国内,也有研究发现就业相对不稳定的外来人口报告自评一般健康较好的概率大概只有就业相对稳定的外来人口的66%;[9]从事不同职业的农民工健康状况差异较大,从事管理工作的农民工好于专业技术人员与半技术职业人员,而从事普通职业的农民工健康最差。[10]

我国是一个灵活就业广泛存在的发展中国家,其灵活就业形式具有广泛的多样性,是研究灵活就业与健康问题的非常重要而独特的地区。鉴于农民工是我国灵活就业人员的最大主体。因此本文以农民工为主要研究对象,分析各种灵活就业形式对其身心健康的影响,并假设灵活就业方式、灵活就业程度对健康指标的影响关系会有所不同,以期为如何更好的保护和改善农民工健康权益提供依据。

二、研究设计

(一)分析策略

本研究重点分析灵活就业对健康的影响。研究运用截面数据,首先分析农民工灵活就业的形势,然后通过多元Logistic回归模型,分析各种灵活就业方式对的健康状况的影响及影响程度。

(二)变量测量

1、因变量

本研究中的因变量为健康状况,使用受访者的自我评价进行测量。尽管这是一种主观测量,但使用广泛且被认为是对未来健康的有效预测指标。[11]在调查设计中,询问被访者“您目前的健康状况(与同龄人相比)?①非常好②好③一般④不好⑤非常不好”。将回答结果合并为二分类变量,回答①、②,赋值为1;回答③、④、⑤,赋值为0。具体见表1。

2、自变量

本研究关心的核心自变量是灵活就业。从灵活就业方式、灵活就业程度与工作时间三个个纬度进行衡量。

灵活就业方式根据目前的主要工作性质来测量。在调查设计中,您目前的主要工作是自我经营还是工资性工作?①自我经营②工资性工作③不领工资的家庭帮工,分别赋值为1、2、3,以此考察灵活就业的主要形式。

灵活就业程度根据合同类型来测量。合同类型分为①固定工②长期合同工(一年及以上)③短期合同工(一年以下)④无合同的临时工⑤打零工。回答①赋值为1;回答②、③赋值为2;赋值④、⑤赋值为3。

工作时间。将工作时间超过40小时以上时赋值为1,其余赋值为0。

健康是多种因素共同作用的结果。根据既有研究,社会经济地位是健康的重要影响因素,因此我们将社会经济地位引入模型。一般认为职业阶层、教育水平与收入水平等是社会经济地位的重要测量指标。[12]因此我们选用这三个指标来考察社会经济地位的健康影响。其中,职业社会阶层按照英国分类法,对受访者当前的职业进行评定。[13]将所有的社会职业阶层合并为2类,即非体力劳动(赋值为0)和体力劳动者(赋值为1)。教育水平根据被访者受教育年限分为5个类别,即≤6赋值为1;6-赋值为2;9-赋值为3;12-赋值为4;14-赋值为5。收入水平根据调查时点被访者的每月得到的总收入(包括工资、各种奖金、补贴和实物折现)来测量,为避免测量误差,我们根据平均收入的四分位数进行划分并赋值。具体为<1000,赋值为1;1000-赋值为2;1500-赋值为3;2000-赋值为为4;2500-赋值为5。

3、控制变量

本研究中将性别、年龄与婚姻状况作为控制变量。性别分别被赋值为1和2。由于研究对象主要是就业人口,因此我们将被访者年龄范围控制在16-64岁之间。为消除年龄划分过细所引起的波动,我们以10岁为组距进行分组并赋值,16-24赋值为1;25-赋值为2;35-赋值为3;45-赋值为4;55-赋值为5。

婚姻状况共有6种情况,即①初婚②再婚③同居④离异⑤丧偶⑥未婚。回答①、②、③赋值为1;回答④、⑤赋值为2;回答⑥赋值为3。

(三)数据来源

本文所使用的数据来自中国居民收入分配课题组于2007年对流动人口所做的调查,该调查始于1980年代末,先后在1988年、1995年、2002年、2007年住户调查的基础上,形成了被称为迄今中国收入分配与劳动力市场研究领域中最具权威性的基础性数据资料(CHIPS)。对流动人口的调查涉及农民工的个人基本情况、就业状况、收入、职业培训、健康与医疗、居住、子女教育、社会保障、服务需求、社会交往和社会活动等。此次调查在15个城市进行,调查总样本8446人。由于农民工是我国灵活就业人员中的重要主体,而CHIPS数据资料全面,因此利用这一基础性资料,可深入挖掘灵活就业模式的健康效应。

(四)分析模型

Logistic回归模型是一种当因变量为二分变量时的计量分析模型。在本文中因变量(Y)健康状况是一个二分类变量;自变量多为分类变量(见表1)。所有变量选取及定义满足Logistic回归模型所要求的基本条件,因此本文采用这一模型进行研究。

Logistic回归分析模型为:

式(1)中α是常数项;Xi为自变量;β为自变量的回归系数,表示其它自变量取值保持不变时,该自变量取值增加一个单位引起比数比(OR)变化的大小,若xj的回归系数为βj,则 OR 值为eβj;εi为误差项。

三、回归结果及分析

(一)农民工的人口与社会经济特征

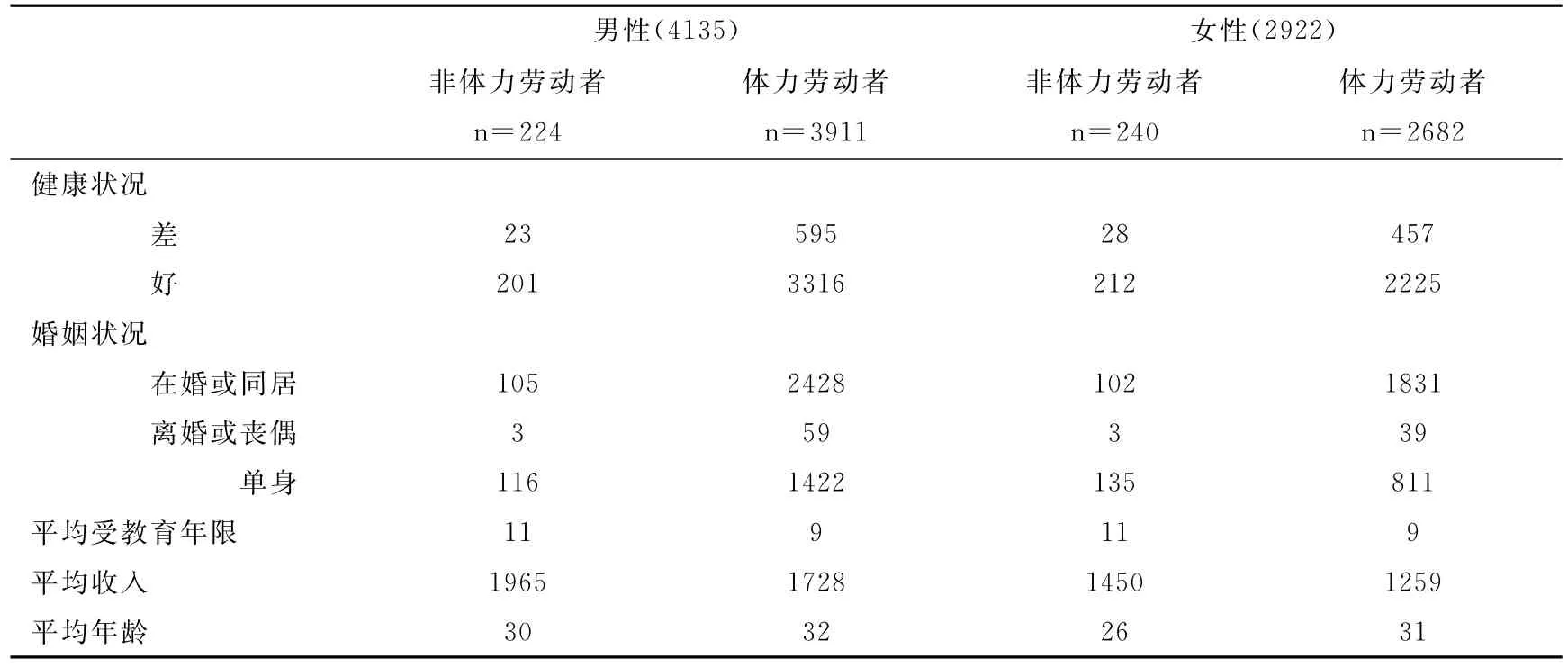

总样本共8446人,根据研究目的剔除学生、离退休人员及实习期等情况后,得有效样本数7072人(见表1),其中男性为4135人,占58.5%;女性2922人,占41.5%。总样本中失业人数为96人,失业率为1.3%,其中男性占29.5%,女性占70.5%。女性失业率远高于男性。农民工总体年龄结构较轻,平均在30岁左右。93.2%的人所从事的职业为体力劳动。在非体力劳动者中平均受教育年限为11年,而体力劳动者仅为9年,说明灵活就业者社会职业阶层受文化程度的制约;而从平均收入来看,无论男性还是女性,体力劳动者的收入均低于非体力劳动者。

(二)农民工灵活就业的基本情况

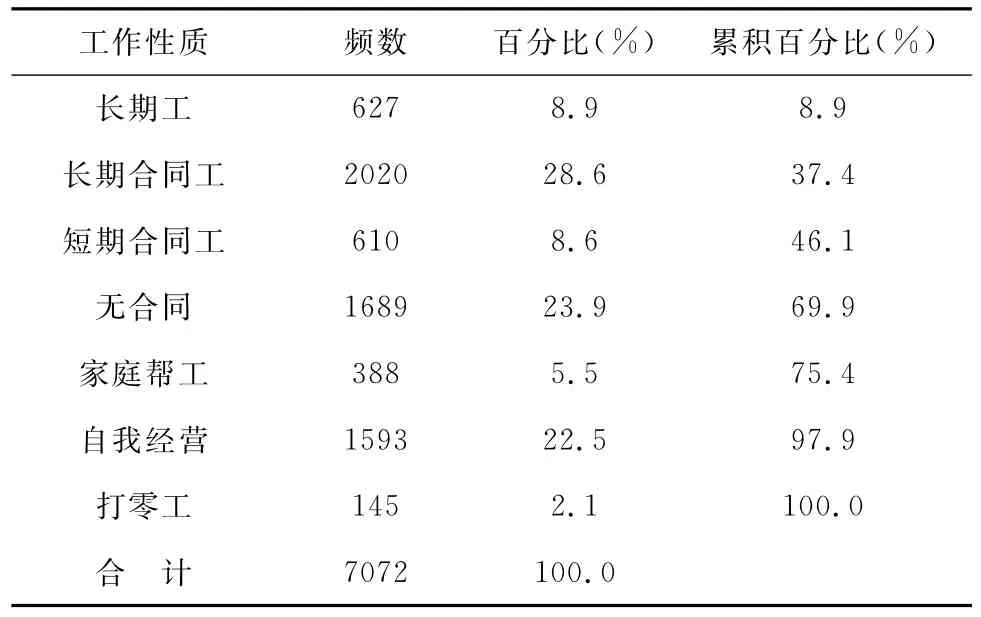

从表3可以看出,仅有8.9%的人是长期工,其余均为各种形式的灵活就业。而在灵活就业的各种形式中,排除自我经营者后,在所有薪金工人中,40.6%的人无劳动合同。另外,有89.1%的人每周工作40小时以上。据此得知,农民工以各种形式的灵活就业为主,劳动合同的签订率比较低,且超时劳动严重。

(三)灵活就业对农民工健康的作用关系

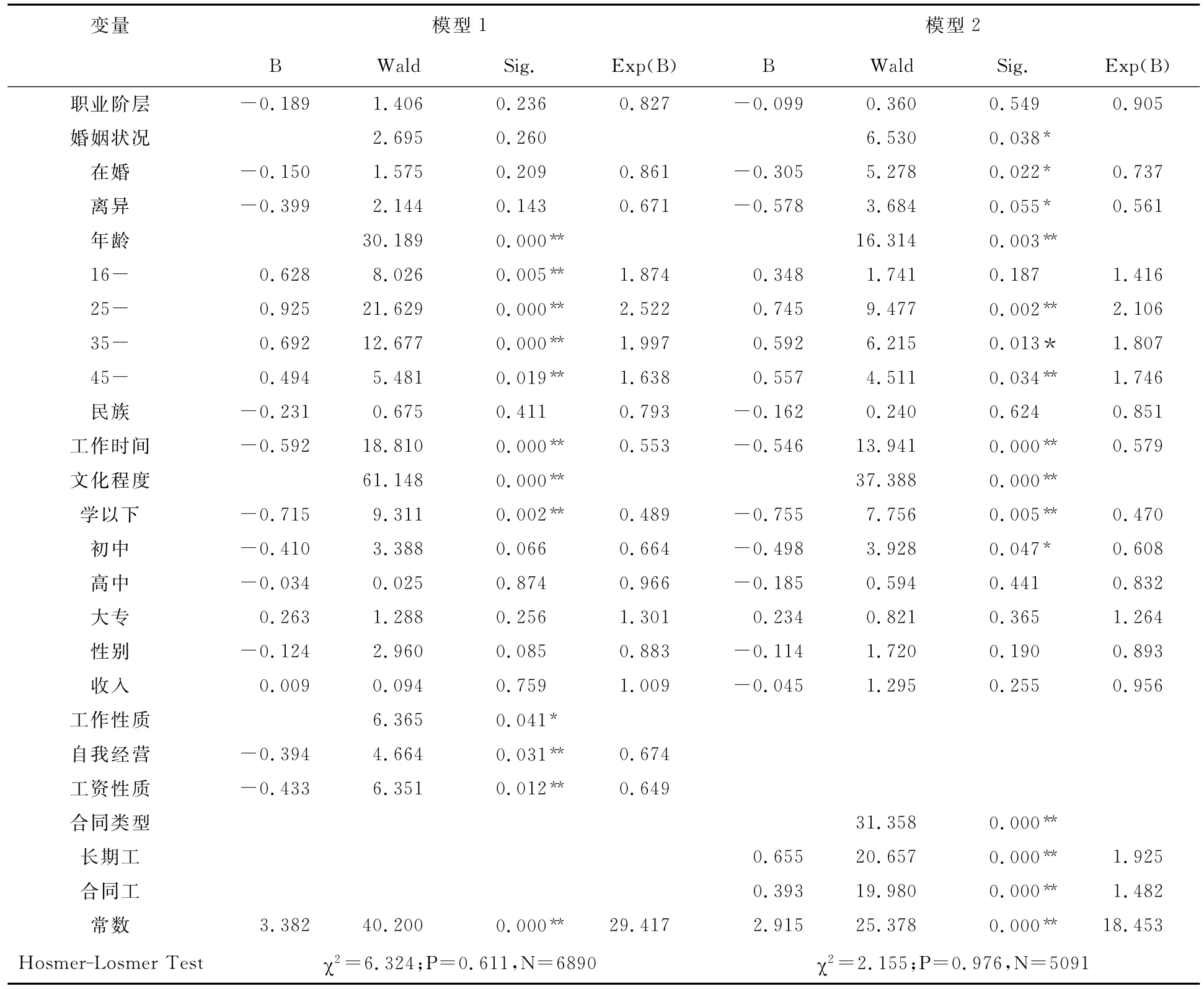

本研究使用SPSS13.0软件包进行Logistic回归分析。首先,研究分别以自评健康是否为差构建两个Logistic回归模型:模型1主要分析灵活就业方式与自评健康状况间的关系,自变量包括工作性质、社会经济地位相关变量;模型2在模型1的基础上引入劳动合同类型变量,分析灵活就业程度对健康的影响。所有变量采用强行进入法。由于研究中自变量数目较多,因此拟合优度使用Hosmer(Lemeshow 检验。[14]具体结果见表3。

表1 样本的一般性描述

表2 农民工的灵活就业方式

模型1经过Hosmer-Losmer拟合优度检验,χ2=6.324,显著性水平 P=0.611>0.001。根据Hosmer-Losmer检验准则,说明这一模型对数据拟合良好。

从表3可以看出,民族、婚姻状况、性别、收入、职业阶层等对农民工自评健康状况的影响没有统计学上的显著意义。而年龄、文化程度、工作时间、工作性质等指标作用显著。与55岁以上年龄组相比,年龄组别越低健康状况越好。反映出随着年龄增长,健康状况变差的规律。文化程度对农民工健康的影响虽然显著,但是其作用却并一致。如高中以下组别中各组健康状况不如对照组(本科及以上),但专科以上却好于对照组。说明就文化程度而言,它对农民工健康的影响并没有表现出线性关系,也就说并不是文化程度越高,其健康状况就越好。

表3 灵活就业对健康的影响Logistic回归结果

从灵活就业的相关指标来看,工作性质经Wald检验χ2=6.365,P=0.041,总体上对农民工的健康影响具有显著意义,但三种工作性质对农民工健康的影响并不相同。自我经营者(B=-0.394,P=0.031)健康状况不如对照组即家庭帮工者,工资收入者(B=-0.433,P=0.012)也不如家庭帮工。为分析工资收入者与自我经营者的健康情况,将自我经营者设为对照组进行分析,发现工资收入者的相关系数为-0.039,P=0.657,因此说明两者并没有统计学上的显著差别。

而从工作时间来看,工作超过40小时以上的人,自评健康状况不如工作时间较短的人,两者之间相差0.553倍,也就是说超时工作者的健康风险是非超时者的(1/0.553)1.8倍。因此可以说工作时间影响了农民工对健康的评价,这符合研究预期。

为进一步分析灵活就业中各种雇佣关系对农民工健康的影响,我们在模型1的基础上加引入合同类型这一变量建立模型2。与模型1不同的是,婚姻状况在模型2中对工薪农民工的健康影响变得显著。与对照组(单身)相比,在婚或离异健康状况都较差。进一步研究发现,在在婚(主要指初婚、再婚与同居者)农民工中,仅有不足30%的人与配偶生活在一起,从而在一定程度上说明为何在婚者与单身者相比自评健康状况较差。

而合同类型对农民工自评健康影响经Wald检验,χ2=31.358,P=0.000,具有显著性意义。具体来言,长期工与合同工的自评健康状况好于对照组即无合同人员,其比数比即Exp(B)分别为1.925与1.482。为进一步分析长期工与合同工间的健康差异,我们将“长期工”作为对照组引入模型,发现尽管合同工与长期工相比,其相关系数为负值(B=-0.262),经 Wald检验发现x2=3.264,P=0.071,在α=0.1的水平上其差异具有统计学意义。

表4 已婚农民工的共同居住状态

四、结论与对策建议

职业是影响人们健康的重要因素,本文结合当前灵活就业比较突出的这一问题,从工作性质、合同类型及工作时间等几个方面考察了灵活就业对农民工自评健康的影响。本文的分析结果基本上证实了这一假设,即灵活就业是健康的重要影响因素之一;不同的灵活就业变量对健康指标的影响关系有所不同。保护和改善包括农民工在内的所有劳动者健康权益,是政府的责任之一,鉴于农民工在劳动市场中的弱势性,同时也基于研究中得出的实证结果,提出如下对策建议:

第一,保护农民工就业环境,降低它对健康的不良影响。根据研究中的实证结果,仅从灵活就业方式这一指标来看,自我经营者与从事领薪工作的农民工自评健康状况均低于不领工资的家庭帮工,其比数比分别为0.674与0.649。鉴于家庭帮工属于一种非充分就业形式,此结果说明农民工所在的劳动市场提高了其健康风险,从而影响了他们对健康状况的自我评价。为此,各级政府在大力提高农民工充分就业的前提下,应切实改善他们的就业环境,尤其应为自我经营者、工资性收入者提供有利于保护和改善健康的职业环境,并将其纳入未来劳动就业政策的目标之一。

第二,加强劳动市场监管,降低灵活就业程度的不良健康效应。从灵活就业程度来看,各种合同类型对农民工自评健康都有重要影响。长期工与合同工的自评健康状况好于对照组即无合同人员,其比数比分别为1.925与1.482。但是研究也发现农民工劳动合同签订率普遍比较低,有40.6%的人无任何劳动合同。基于此,可以认为提高劳动合同签订率无疑是保护农民工健康权益的重要举措。所以政府在改善农民工就业环境的同时,应进一步强化劳动监察,促进《劳动法》、《劳动合同法》的有效落实,大力提高农民工劳动合同签订率,以消除无劳动合同等的负面健康效应。

第三,加强劳动保护,消除超时工作对健康的损害。从工作时间来看,超时工作者的自评健康状况明显低于非超时劳动者,其健康风险是后者的1.8倍。而在所调查的农民工中超时工作比较严重,89.1%的人每周工作40小时以上,这与国内很多学者研究结果一致。[15]工作时间是劳动保护的核心要素之一,[16]农民工超时劳动说明他们所获得的劳动保护严重不足,[17]而获得必要的、包括工作时间在内的劳动保护措施是每一个劳动者的权益。所以,今后应加强劳动市场监管,进一步消除劳动力市场分割,促进工作时间的多样化、带薪周假和年假等劳动保护措施的有效实现,以消除超时劳动对农民工身心健康造成的损害。

此外,本研究还发现农民工普遍文化程度偏低而且对自评健康造成了不良影响。因此,应采取积极的就业保障政策,加强农民工就业与培训,促进农民工充分就业、公平就业的实现,通过提高就业质量、降低就业不稳定性来减少这些因素所造成的不良影响。

尽管本文研究发现灵活就业与健康状况之间存在重要关联。但受问卷内容及调查局限,本文考察的灵活就业指标还有限,如没有考察灵活就业者所面临的具体生产环境,而且使用的是截面数据,无法分析灵活就业者就业条件与健康状况两者间相互作用的动态变化。另外,我们仅以农民工作为研究对象,因此研究结论难免有一定局限性。今后,若要更进一步分析灵活就业对健康的影响,还需要更细致的经验数据支持,以更深入的挖掘两者之间复杂的作用机制。

[1]中国劳动和社会保障部劳动科学研究所.中国灵活就业问题基本研究[J].经济参考研究,2005,(45).

[2]European Commission,Directorate General for Employment,Industrial Relations and Social Affairs.Employment in Europe.1995.Luxembourg:Office for Official Publications of the EuropeanCommunities;1995.

[3]孔德威,刘艳丽.欧盟劳动力市场灵活安全性政策战略分析.河北青年管理干部学院学报.2007(3):113-116.

[4]吴要武,蔡昉.中国城镇非正规就业:规模与特征.中国劳动经济学,2006(2):67-84.

[5]薛进军,高文书.中国城镇非正规就业:规模、特征和收入差距.经济社会体制比较,2012(6):59-68.

[6]Smith V.New forms of work organization.Annu Rev Soc 1997;23:315-39.

[7]Hipple S,Stewart J.Earnings and benefits of contingent and noncontingent workers.Mon Labor Rev 1996;119:22-30.

[8]Bosma H,Peter R,Siegrist J,Marmot M.Two alternative job stress models and the risk of coronary heart disease.Am J Public Health.1998;88:68-74.

[9]王桂新,苏晓馨,文鸣.城市外来人口居住条件对其健康影响之考察—以上海为例.人口研究[J],2011(2):60-72.

[10]黄乾.教育与社会资本对城市农民工健康的影响研究[J].人口与经济,2010(2):71-75.

[11]Lowry,Deborah & Yu Xie 2009,“Socioeconomic Status and Health Differentials in China:Convergence or Divergence at Old Ages?”Population Studies Center Research Report No.09-690,University of Michigan.http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr09-690.pdf.

[12]Blau,Peter M.&Otis Dudley Duncan 1967,The American Oc-cupational Structure.New York:The Free Press.ates.J Health Care Poor and Underserved.2000;11:299-315.

[13]Grupo SEE y Grupo SEMFYC.Una propuesta de medida de la clase social.Atencio′n Primaria 2000;25:350-63.

[14]Hosmer DW,Lemeshow S.Applied logistic regression.New York:Wiley,1989.

[15]李培林,李炜.近年来农民工的经济状况和社会态度[J].中国社会科学,2010(1):119-131.

[16]Conditions of Work and Employment Branch(TRAVAIL),引自“国际劳工组织”.(http://www.ilo.org/travail/lang—en/index.htm).

[17]朱玲.农村迁移工人的劳动时间和职业健康[J].中国社会科学,2009(1):133-149.