视障大学生基础听觉能力测量

吴帆,闫征 ,黄海,严欣

(1.中国传媒大学传播声学研究所,北京100024;2.北京联合大学自动化学院,北京100101;3.北京联合大学特殊教育学院,北京100054)

1 引言

听觉是视障大学生学习和生活中获取信息的主要来源,因此听觉能力是其重要的感知能力。对于视障人群的感知能力一直存在两种对立的学说,一种为“补偿说”,认为一种感觉通道的损伤预期会在其他知觉系统中形成补偿能力,从而在这些知觉系统中发展较高的感受性、辨别力或其他能力[2]。与之相对立另一种学说为“缺陷说”却认为,某一通道的缺陷会妨碍或歪曲其它感觉机能的发展[2]。根据“补偿说”,视障人群的听觉能力比正常人强,并得到了很多研究的证实。Lessard等人证明了在双耳条件下,早期盲人和正常人相比具有同样或者更好的声音定位能力[3]。Gougoux等人的研究发现早期盲人的音调辨别能力高于正常人[4]。曹婕琼、陈光华等人也通过实验证明了全盲儿童在纯音音高差别阈限方面的确好于正常儿童[5][6]。而根据“缺陷说”,视障人群的听觉能力将比正常人要差。目前只有刘艳红的研究证明了这一假设,她发现视力残疾儿童听力损失的出现率为 41.5%,比普通小学生听力损失出现率 19.2%高2倍[7]。

视障大学生的听觉能力相对于小学生已发育的更为成熟,而且由于其学习内容的难度加大对听觉能力要求更高。因此为了了解视障大学生的基础听觉能力状况是否优于明眼大学生,为普通大学生的听觉能力训练提供依据,本文对21名视障大学生进行了纯音听阈、窄带噪声中纯音的掩蔽阈以及纯音音高差别阈限三项基础听觉能力进行了测量,并与21名正常大学生的相同测试内容的结果进行比较。

2 测量对象与方法

2.1 测量对象

视障大学生为北京联合大学特殊教育学院学生21人,并且为钢琴调律专业的学生,其中男生7人,女生14人,年龄为18-23岁(19.7±1.9)。其中一级盲14人,二级盲7人,全盲和弱视均为先天所致。正常大学生为北京联合大学自动化学院学生21人,其中男生13人,女生8人,年龄19-23岁(20.8±0.9),矫正视力均正常。

2.2 听力级测量方法

听力级的测量采用医用听力计(AD229b)和压耳式耳机(TDH39)分别测量左右耳的听力级(dBHL)然后平均得到双耳听力级。测量方法为升降法,进行了两次上升两次下降,记录4个转折点后平均。最小步长达到1dB。测试频率先从1500Hz开始,然后高低频交叉依次测量2000Hz、1000Hz、3000Hz、750Hz、4000Hz、500Hz、6000Hz、250Hz、8000Hz、125Hz,共计11个频点。

2.3 掩蔽阈测量方法

掩蔽阈为双耳同时在窄带噪声中察觉其中心频率的纯音的声压级。测量依然采用医用听力计(AD229b)和压耳式耳机(TDH39),利用调音台将噪音和纯音两路信号混合,同时输出到双耳的耳机。测试前用人工耳将从耳机中输出的各频带噪声校准到80dB。测试频率和变化方法与纯音听阈测量一致。

2.4 频率差别阈限测量方法

频率差别阈限指当人耳感觉到最小音高变化量的大小,即DLF。本文采用极限法测试三个频点的DLF,信号的标准刺激分别为250Hz、1KHz,4KHz。比较的频率选择在标准刺激频率上下各选取8个频率,共计15个频率的纯音,距标准刺激越远的比较刺激步长较大,随着与标准刺激的接近而步长逐步变小。三个频率纯音响度均按等响曲线校准为70方,声压级分别为75.9dB,70dB,68dB。频率由高到低和由低到高各两次,即每个频率出现4次。由于被试听觉能力的差异,可能出现频率高低判断错误或随频率变化判断概率不单调的情况,因此实验结果采用五阶多项式进行拟合,并找出上限与下限,然后计算相对差别阈限。

3 测量结果与分析

3.1 听力级测量结果

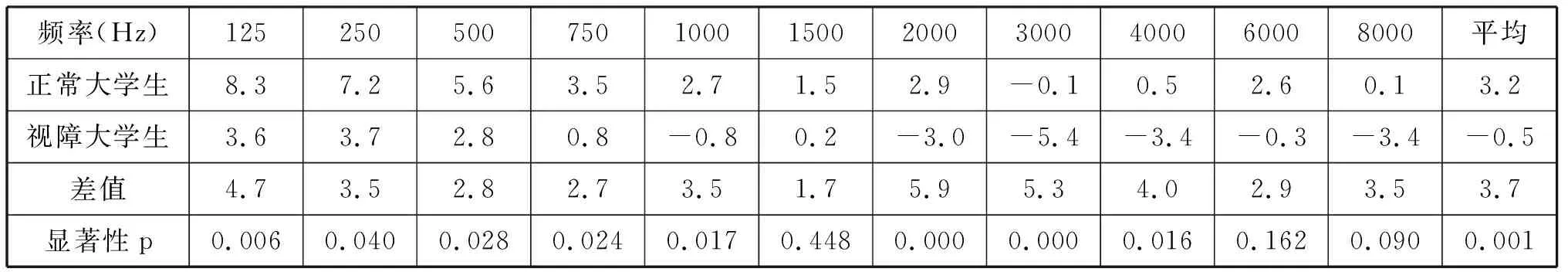

通过表1和图1可以看出,视障大学生的听力级明显要低于正常大学生,各频率双耳平均听力级差异达到3.7dB,其中平均听力级差值在2000Hz达到最大值5.9dB,在1500Hz达到最低值1.7dB。对两个群体各的均值进行独立T检验得到的结果也列于表1,可以看出除1500Hz、6000Hz、8000Hz以外,其他频率两个群体的差异均具有显著性,而整体差别显著性达到0.001,说明盲生与正常生的听阈具有显著差异。

表1 视障大学生与普通大学生左右耳听阈均值比较

图1 视障大学生与正常大学生双耳平均听力级比较

3.2 掩蔽阈测量结果

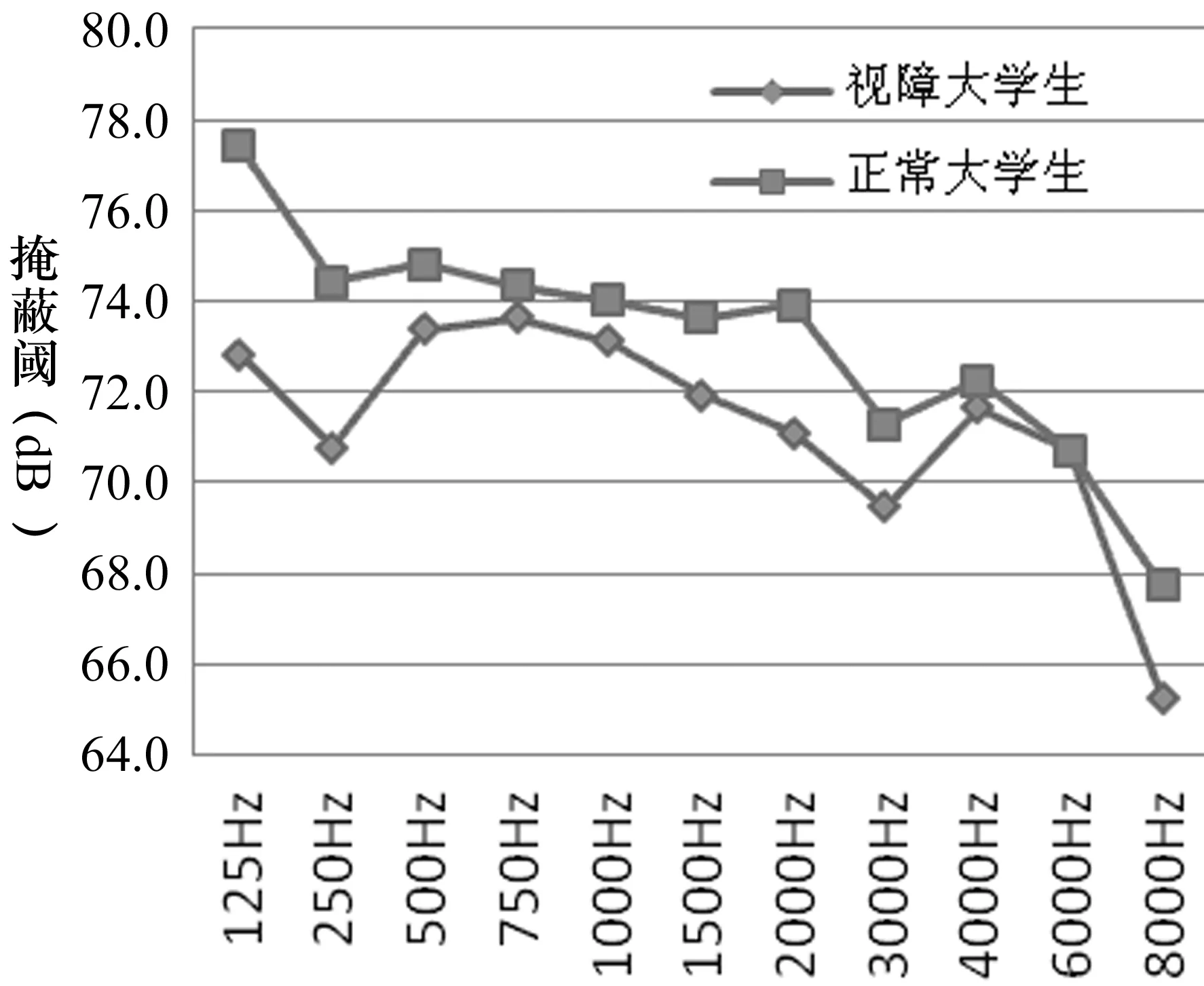

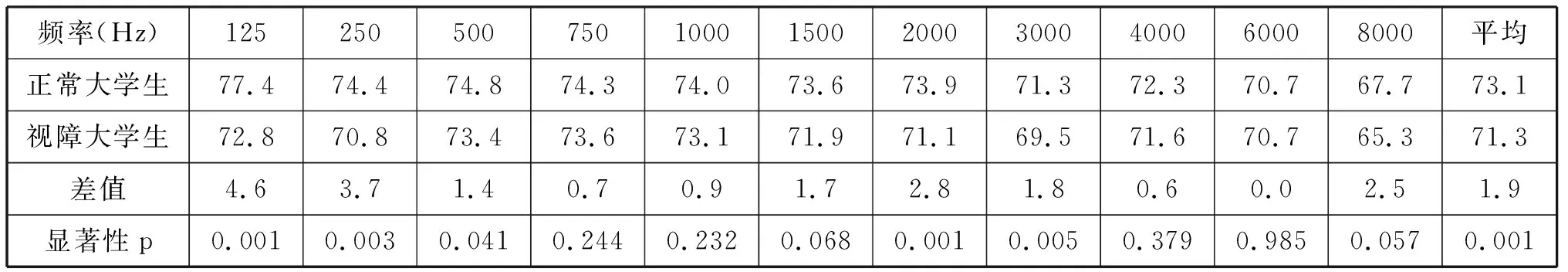

视障大学生与正常大学生的掩蔽阈差别比较列于表2和图2。可以看出,视障大学生的掩蔽阈均值除6000Hz 以外都低于正常大学生,各频率平均掩蔽阈差为1.9dB。从均值来看,差异在各频率上的差异不太平均,低频和中高频较大,而中频和高频差异较小。差异最大的频率为125Hz,差异最小的频率为6000Hz。通过显著性检验得到满足显著性的频率只有125Hz、250Hz、500Hz、2000Hz、3000Hz这5个频率,除此以外,其他6个频率两个群体的差异不具有显著性,但各频率平均掩蔽阈差异仍具有显著性差异。

图2 视障大学生与正常大学生掩蔽阈比较

频率(Hz)1252505007501000150020003000400060008000平均正常大学生77.4 74.4 74.8 74.3 74.0 73.6 73.9 71.3 72.3 70.7 67.7 73.1视障大学生72.8 70.8 73.4 73.6 73.1 71.9 71.1 69.5 71.6 70.7 65.3 71.3差值4.6 3.7 1.4 0.7 0.9 1.7 2.8 1.8 0.6 0.0 2.5 1.9显著性p0.0010.0030.0410.2440.2320.0680.0010.0050.3790.9850.0570.001

3.3 纯音频率差别阈限结果

通过表3和图3可以看出,视障大学生的各频率平均差别阈限大大低于正常大学生,平均值仅为明眼大学生的1/4。从频率来看,差异呈现低频差别大,高频差别小的趋势。3个频点及平均差别阈限均具有显著性差异。

4 结论

根据上述各项测量结果,可以对视障大学生的基础听觉能力总结以下几点:

表3 视障大学生与正常大学生频率差别阈限的比较

图3 视障大学生与正常大学生平均频率差别阈限比较

(1)视障大学生在所测量的三项基础听觉能力均好于正常大学生。

(2)在三项基础听觉能力中,视障大学生的频率差别感知能力优势最强,在所有频点与正常大学生都具有显著性差异。

(3)视障大学生与正常大学生相比,在听力级上的优势较掩蔽阈优势明显。

(4)所测量的三项能力整体均表现出低频优势较高频优势明显的特点。

[1]R D 沃尔克,H L小皮克.知觉与经验[M].北京:科学出版社,1986:238.

[2]Gibson J J. The Senses Considered as Perceptual Systems[M]. Boston: Houghton Mifflin,1996.

[3]Lessard N,Pare M,Lepore F,et al. Early blind human subjects localize sound sources better than sighted subjects[J].Nature,1998,395(6699): 278-280.

[4]Gougoux F,Lepore F,Lassonde M,et al. Neuropsychology: pitch discrimination in the early blind[J]. Nature,2004,430(6997): 309.

[5]曹婕琼.视觉障碍儿童辨音能力的认知研究[D].华东师范大学硕士论文,2004.

[6]陈光华.视觉障碍者感知觉缺陷补偿的实验研究[D].辽宁师范大学硕士论文,2000.

[7]刘艳虹,焦青.视力残疾学生纯音听阈测试研究[J].中国特殊教育,2004(6):49-55.

[8]孟子厚.音质主观评价的实验心理学方法[M].北京:国防工业出版社,2008.