基于学生视角的上海市高校软性教育环境内涵的质性研究

徐志晶,章雅青,钱艳,王皓岑

(上海交通大学护理学院 基础护理教研室,上海 200025)

基于学生视角的上海市高校软性教育环境内涵的质性研究

徐志晶,章雅青,钱艳,王皓岑

(上海交通大学护理学院 基础护理教研室,上海 200025)

目的了解基于学生视角的上海市高校软性教育环境内涵。方法采用目的性抽样,以焦点团体访谈法对上海市本科及以上层次的综合性重点大学、综合性一般大学及专业性大学各1所共23名学生进行小组访谈,同时从中选择2位参与访谈的学生又进行了个别深度访谈,运用扎根理论方法对资料进行整理分析。结果基于学生视角的上海市高校软性教育环境内涵分为6个核心类别,分别是办学思想、学术氛围、学习氛围、校园生活、学生发展和学习形象;同时形成了“高校软性教育环境关键概念词列表”,共30个关键概念词。结论从学生角度界定和分析高校软性教育环境的内涵及其构成有利于为高校教育环境建设提供一个新角度的参考依据。

高校;软环境;扎根理论;焦点团体访谈

[Nurs J Chin PLA,2014,31(6):5-8]

高校软性教育环境是指高校内部除设施、规模、自然环境等表层物质实体之外的一切可能影响学生身心成长、学术成就、行为养成的因素[1-2]。国内外研究者[2-4]在此领域的研究聚焦于在一定教育理论和学生发展理论指导下对教育环境进行客观测量,但是在研究中常常发现,不同性别、年级和情境下的学生,对教育环境的感受和体验是不同的,而在同一所学校,教师认为的教育环境与学生感受到的教育环境也存在着一些差异。那么,当教育者费尽心思为学生创造在他们看来最有利于学生发展的教育环境时,学生是否也有同样的感受和需求?或者如教育者期待一样去感受教育环境?本研究正是基于以上的思考,从受教育者的角度,探讨高校内部软性教育环境的内涵及构成,以期丰富“高等教育环境”研究的理论体系。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2011年11月至2012年6月,采用目的性抽样[5]选择上海市本科及以上层次的综合性重点大学、综合性一般大学及专业性大学各1所共23名学生为研究对象。23名学生中,男9名、女14名,平均年龄(20.67±1.67)岁。抽样标准:(1)大学二年级及以上;(2)全日制住校学生;(3)语言表达清晰;(4)自愿参加本研究。

1.2 方法

1.2.1 资料收集 本研究采用焦点团体访谈法[5]收集资料,样本量以资料信息达到饱和,不再有新信息为止。将23名学生进行分组访谈,每个访谈小组视作1个样本,5~12人/组。另外,基于资料分析需要,在小组访谈以外,从中选择2位参与访谈的学生又进行了个别深度访谈,以补充小组访谈的结果。研究借鉴美国高校学生发展相关理论和学术研究结果论证和拟定访谈提纲,最初拟定的提纲为:(1)学生生活在大学校园里,她们的心理状况、人际关系发生了什么样的变化?(2)是什么因素导致了这些变化?(3)大学环境中哪些因素促进或阻碍学生的成长?(4)大学生在大学获得了哪些发展?在约定的时间,访谈小组所有成员集中在安静温馨不受干扰的空间里,由研究者依据访谈提纲引导话题,被访者根据自己的体会和理解对各话题进行讨论或描述,在知情同意的前提下,进行现场录音,每次访谈45~60 min。在实施访谈的过程中,研究者作为主持人的身份扮演者团体调节者的角色,同时,根据现场反馈的深度和广度实时增减、变化具体的访谈问题。

1.2.2 资料分析 以质性研究中的扎根理论方法[5]为资料分析的基本方法。每次访谈结束后,研究者对访谈资料进行整理、分类,提炼主体,获取学生眼中的高校软性教育环境相关的关键词汇或概念,并据此调整下一次访谈的话题方向。当信息趋于饱和时,访谈结束,整理获取“高校软性教育环境关键词概念词列表”,探讨各概念之间的关系,形成概念框架,解释学生眼中高校软性教育环境的内涵和构成成分。

2 结果

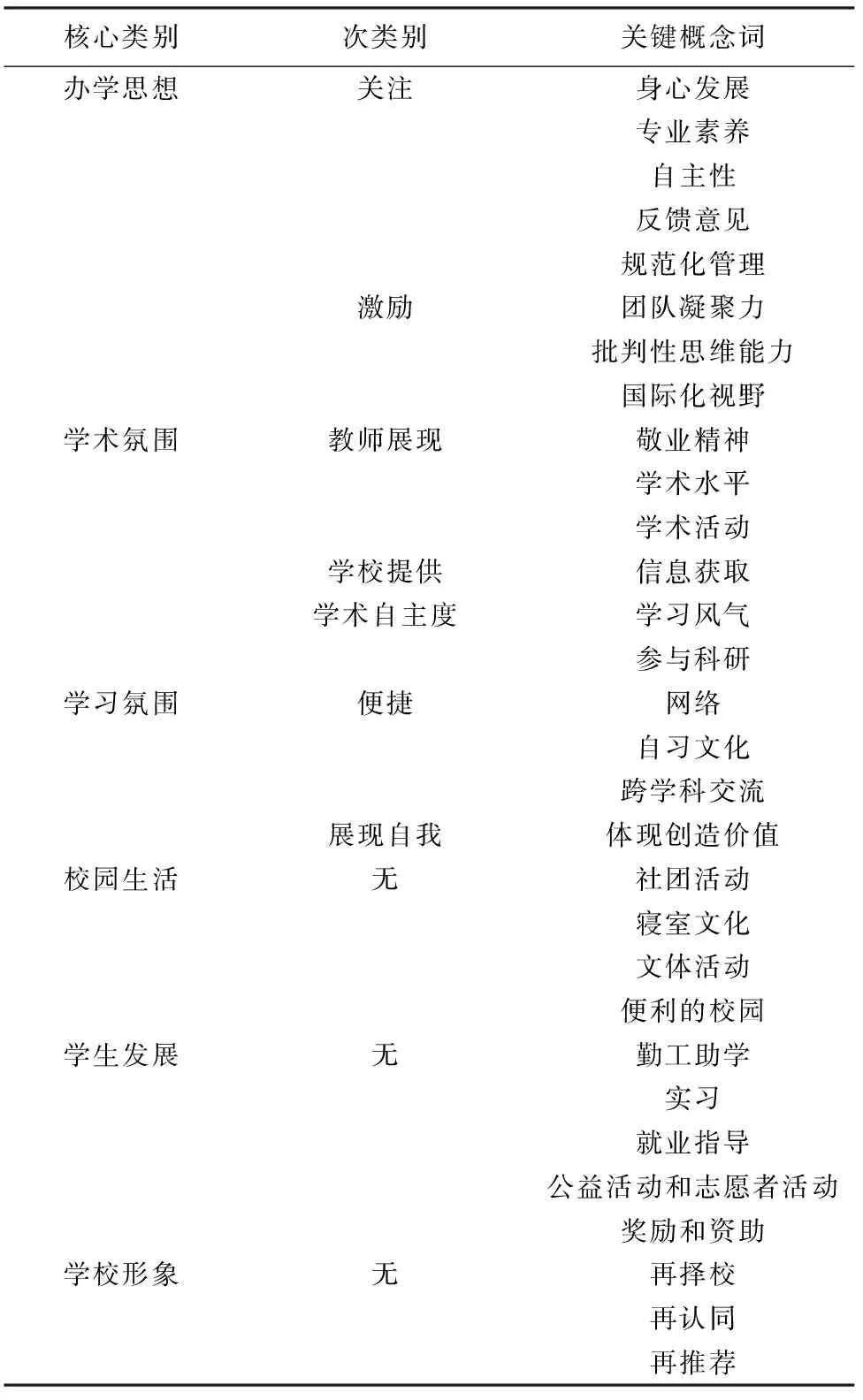

本次访谈资料显示,基于学生视角的上海市高校软性教育环境内涵分为6个核心类别,分别是办学思想、学术氛围、学习氛围、校园生活、学生发展和学习形象;同时形成了“高校软性教育环境关键概念词列表”,共30个关键概念词,见表1。

2.1 办学思想 受访学生基本生于上世纪90年代,他们成长的环境是物质丰富、讯息获取渠道发达的时期,因此这个年龄的学生有着类似的特点,那就是对于自身发展的方向和要求有着个体化需求,愿意表达自己的更多意愿,也对学校赋予的机会有着更高的期望。他们希望学校在各方面都有着成熟的“规范化的管理”,但是他们本身不情愿“被管理”,而是要被“关注”的同时被“激励”。学生们需要真正成为学校的一员,在各种管理制度(“生活”、“学习”、“交流”等各方面)的制定和实施时都有着学生的参与,即充分的讨论和发表意见的机会。他们认为这也是“学校培养学生的一种形式”,是“信任学生的表现”。

同时,学生们渴望着“被激励”。大学是个来自五湖四海的同龄年轻人群体生活学习的地方,“思维方式的不一样、生活习惯的差异”使得大学生们都要面临不同程度的挑战。“以前,我觉得我好牛的(呵呵),不是我自己说的,反正我的高中同学都这么说,也就是我成绩比较好,可是大学里很多同学都比我好,我很佩服这些同学,每个人都有自己的优点,有些根本看不出啊,一下子发现,有时候很羡慕。”“寝室里有寝室的文化,在一个班级有一个班级的文化,就是团队的感觉,还有社团里面啊,有的人喜欢窝在寝室,有的人喜欢在社团里,因为可以发挥自己的长处”,“还有人际关系,和人相处,也是为以后的社交打算啊”。“老师讲、我们听,这种上课方式应该是在高中以前,现在应该给我们空间了;有些可能已经过时(书上的内容),我们现在上课,有些在网络上查询到的内容比老师上课的内容还多,我们想知道世界范围内最新的东西。”

表1 高校软性教育环境关键概念词列表

2.2 学术氛围 学生们都经历了十几年的学习生涯,进入大学也一直是他们“学习的最终目标”,大家都描述他们在未进入大学时对学校的想象,很多学生都提到了在进入大学前一直认为大学的学习是和高中时候有着明显的区别的,“其实以前高中就住校的,所以对宿舍生活不是非常陌生”,往往是对大学的学习有着这样的设想,大学应该是“就是那种高深知识到处飞,实验室发现新物质的样子吧(大家都笑了)”,可是事实和想象有差距,“事实上我们还是每天上课下课,基本上好像高深的内容或者所谓的科学家和我们距离还是很远的。”有的学生举例说,某些课程是由某位非常有名的教授上的,或者有些学术活动,就会有很多学生参加,“出席率比上课高多了,都挤在走廊里,根本不用老师点名”。还有些理工科类学生提到了,“有时候有机会和学长参加一些老师的课题,就是让我打打下手,但是那感觉也挺有意思的,就是不是完全重复书上设计好的实验,而是可以有些自己的东西,发现实验的结果很有成就感的。”“这个时候我才觉得我像是以前想象的那种大学生。”这些会影响到以后继续深造的想法。

2.3 学习氛围 90后的大学生们对自主学习有着比以往大学生更加普遍的追求,而自主的前提是更加自由的信息获取和学习交流的机会,那么“网络的便捷”是重点。现在,由于教育对外交流的增加,特别在上海这个国际性都市的大学,学生出访交流或者在本校与外来学生的交流都日益增多,很多学生提到了在国外学校里的深刻感受就是网络的便捷,比如说在“校园里很多地方都有一个简单的桌子、椅子,桌子上面有电源可以直接使用上网,校园里一点都不嘈杂,大家都是安安静静地看书,不一定要在图书馆。”当研究者澄清这可能是硬件条件的制约,而学生认为这些硬件的提供恰恰是软性环境的体现。这种模式是呈现对学习氛围的营造的重视。在说到学习氛围,学生都会提到自习文化。大家一直觉得大学的学习“没人管了,需要自觉”,但自习分为“两个类型的”,一个是“基本每天都在自习教室过的”规律性的“学霸”;一类是 “到考试前才在自习教室通宵”临时抱佛脚的学生。学生们分享了不少在自习教室里发生的有趣故事,可以看出那是个学生性格特点集中体现的地方,也是学生交流甚至“认识不同专业的朋友的好地方”。新世纪的大学教育重视学生批判性思维的培养,这也符合新大学生的时代性,那就是他们更趋向于表现自我的想法和展现自己的价值,他们需要有这样的渠道,学校中开展的新式教学方法,比如PBL(problem-based learning)、CBL(case-based learning)等教学方法都被大家认为是很好地发挥自己的能力的教学方法,即便是对那些“读书不好的学生”,他们在“这样的课上居然表现得相当活跃。”

2.4 校园生活 在义务教育期间不少学生体会过住校生活,所以受访的学生中有部分同学对于住校生活并不陌生。但是,学生们有着不同的文化背景和饮食生活习惯,在这样的背景下,大学的校园生活显得更加“有趣”、“挺有意思”。这其中,社团活动更加丰富了校园生活,那些在入学前就有特长的学生可以针对性地选择社团与有着“同样爱好的同学进行切磋交流”,而那些以往无特长或者有爱好,但没有机会参与的学生更是可以满足他们这方面的需求,比如一个喜欢下围棋的学生:“虽然现在也要读书,但是好像(有)更多时间可以去做我以前喜欢又没有时间做的事情,哦,原来我也可以,而且不一定要做很多,但是玩玩就挺有意思,也可以认识朋友。”同时,有不少高校有着文体类项目的特长,在我国大学生比赛中有着较大的优势,那么该校的学生在这方面的普及度也较高,有学生在择校时就考虑过这方面的因素,以期在求学期间有更多的发展机会。

2.5 学生发展 不同学校的学生之间以及同一学校不同专业的学生之间经常会就专业课设置、学术活动进行交流,另外经常交流的就是各种助学活动。受访学校都有着较系统的勤工助学组织,受访同学也基本参与进去。大家参加的动机不完全相同,而“赚钱”是普遍存在的一个原因。大学生处在一个比较复杂的时期:一方面都是已成年,很多学生虽然稚气未脱,但是已经开始认识到自己的责任,他们认为“自己应该在养活自己上负起责任了”,有些学生自己在校外寻找兼职的机会,更多的是参加学校的勤工助学。他们也把这种参与视为“早期接触社会”,他们认为学校提供的“靠谱”。另外,由于现在社会公益团体的增加以及志愿者服务团队的发展,也把学生特别是大学生作为发展的对象,而这种公益活动或自愿者活动也非常吸引大学生们,作为即将面对就业而又是学生的这种身份,以及年龄的特定,这个时期的他们正处于“自我认同的同一期[6]”,他们是十分期望被肯定,同时也想体现自身对社会的价值。

2.6 学校形象 学校给社会的形象是是非常具体的客观指标,更是非常抽象的主观感受。而这个“形象”左右了大学生入学前的选择,高考生们选择大学的时候都必须以分数来决定,在分数允许的情况下更多的是看中学校的“名声”、“名气”,这些来源于社会的认识,很多是亲朋好友、老师以及学长的经验推荐。但是受访对象们都提到了在入学后对于学校“名声”、“名气”的再认识,而事实上,这个再认识的过程就是身处其中体验的过程。“身处在”的应是软环境和硬环境之和,而又以软环境占绝大部分。“再认识”有“觉得更好”、“差不多”和“失望”不同的结果。于是便有以后自己家里有人要读大学,我肯定“推荐我们学校”、“肯定让他不选择我们学校”。还有“如果可以再选择的话我不会选这个学校”、“和我的预期差不多,如果再选择我可能还是会选的吧”。

研究者发现,“学校形象”这个概念具有双面性。选择学校时,多数学生在分数的允许下更多地看重学校的“名气”,也就是听到社会宣传、亲朋好友述说,特别是和这个学校有过交集的“过来人”的建议;同时,这个概念又是一个经历过后的毕业生,或者说过来人对于高校软环境切身体会后的认识结论。

3 讨论

3.1 研究结果的理论意义 国内外研究者关注于该领域的研究有很多,但是,国内研究大多集中于从教师的角度探讨教育环境的建设和观察教育环境对学生的影响[7-9];研究目的也多为教育环境建构的理论研究[10]。国外的研究着重发展以一定教育理论和学生发展理论为指导的对教育环境进行测量的定量工具。本研究是从学生角度界定和分析高校软性教育环境的内涵及其构成,结果可为高校教育环境建设提供一个新视角,可以更有目的地合理引导学生的感受、体验和评价软性教育环境,以期更好地发挥软性教育环境对学生的教育作用。

3.2 研究结果的时代意义 教育是随着社会发展而发展变化的,社会政治经济文化的发展必然在高校系统内部有所体现,并影响高校教育环境的变革,而同时社会发展也使得人们的价值观、生活方式以及主流文化发生着一些重要变化。这些变化体现在受教育者身上,学生对高校软性教育环境的需求以及认知评价也在随着社会的发展而发生着变化。本研究基于学生的视角,更加具体地体验着学生在校期间感受到的学校软环境带来的影响,因为,教育环境会对受教育者产生什么样的影响不仅仅取决于教育者提供了什么样的教育环境,更取决于受教育者对教育环境及其影响力的感受、体验和自觉于其中的认同。

[1] Yong S W,Huang L O.Learning environments at higher education institutions:Relationships with academic aspirations and satisfaction [J].Learn Env Res,2012(15):363-378.

[2] Roff S.The dundee ready educational environment measure (DREEM)-A generic instrument for measuring students’ perceptions of undergraduate health professions curricula[J].Med Teach,2005,27(4):322-325.

[3] Saema R,Seri B M.Structural relationship of learning environment,learning approach,and generic skills among engineering students[J].Asian Social Science,2012,8(13):280-290.

[4] Yasuharu T,Eiji G,Junji O ,et al.Undergraduate educational environment, perceived preparedness for postgra duate clinical training, and pass rate on the National Medical Licensure Examination in Japan[EB/OL].[2013-04-18].http://www.biomedcentral.com/1472-6920/10/35/.

[5] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:8.

[6] 杨云衣.生长与发育[M].北京:人民卫生出版社,2008:5.

[7] 张平平,李凌艳,辛涛.学校氛围对学生数学成绩影响的跨文化比较:基于多水平分析的结果[J].心理发展与教育,2011,27(6):625-631.

[8] 陆根书.课堂学习环境、学习方式与大学生发展[J].复旦教育论坛,10(4):46-55.

[9] 康齐力,董永祥.影响高校德育软环境的因素分析[J].黑龙江高教研究,2012,30(12):127-128.

[10]康伶俐.软环境:创建世界一流大学的“潜力股”[J].继续教育研究,2008(6):148-150.

(本文编辑:沈园园)

文稿中文后参考文献的著录规则

本刊严格遵守国家GB/T 7714-2005 《文后参考文献著录规则》的有关规定。为此,请作者书写时注意以下要求:(1)文后参考文献表的顺序应按照文中引文的顺序依次排列,用阿拉伯数字书写。(2)每条文献著录项目应该齐全,包括作者、题名、出版项。(3)作者不要超过3名。原文献作者3名以上的,只要写出前3名作者即可,后加“等”或“etal”。(4)题名务必与原文献一致。(5)出版项目中须包括杂志的名称、出版年、卷、期、起止页码。(6)期刊文献著录格式为:作者.题名[J].杂志全称,出版年,卷(期):起页-止页。如为中文杂志要写明杂志的全称,英文杂志建议用正确的简写形式。(6)专著文献著录格式为:作者.题名[M].版本.出版地:出版社,出版年:起页-止页。(7)电子文献著录格式为:作者.题名[文献类型标志/文献载体标志].出版地:出版者,出版年(更新或修改日期)[引用日期].获取和访问路径。

QualitativeStudyofConnotationofIntangibleEnvironmentinUniversitiesBasedonthePerspectiveofStudents

Xu Zhijing,Zhang Yaqin,Qian Yan,Wang Haocen

(Basic Nursing Office,Department of Nursing,Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200025,China)

author:Zhang Yaqin,E-mail:zhangyqf@aliyun.com

ObjectiveTo explore the connotation and composition intangible education environment in universities from the perspective of the students.MethodsTotally 23 students were interviewed by using focus group interviews to collect data. In addition,the two students who were participated in the focus group interviews before were interviewed in depth. The study use grounded theory methodology as the method of the data analysis.ResultsThe study gradually acquire six core categories, including educational ideology, academic atmosphere, campus life, student development and learning image and format the list of “key concept words of university intangible educational environment”, which has 30 key concept words in total.ConclusionThe results provide a new perspective of reference for the construction of education environment in universities.

university;intangible environment;grounded theory;focus group interview

2013-04-28

2013-10-16

上海市教育委员会科研创新项目:人文社科类(11YS61);2011年度上海市教育科学研究市级项目(B11032)

徐志晶,硕士,讲师,主要研究方向为高级护理实践的发展及循证护理

章雅青,E-mail:zhangyqf@aliyun.com

10.3969/j.issn.1008-9993.2014.06.002

R197.323

A

1008-9993(2014)06-0005-04