护理单元标准化管理的实践体会

朱陈萍,叶志弘,项伟岚,潘红英,徐凌丽

(浙江大学医学院附属邵逸夫医院,浙江杭州 310016)

标准化管理是在现代管理理论指导下,以统一、简化、协调、优化等标准化原理为基础,以提高技术和质量为核心,推动医院全面建设的现代化管理方法[1]。标准化管理以制定标准为起点,以贯彻执行标准为管理过程,以达到标准为目的。目前,国内医院在质量管理方面实施标准化管理较多,但存在不少问题,如管理体系不健全、标准不完善、职责和权限不明确、评价标准不科学等。护理单元作为医院重要的临床服务部门,其完善的管理制度及工作流程最大程度地体现了医院的服务质量。故构建护理单元管理体系,是医院提升核心竞争力及适应医疗服务市场的客观要求。本院在中西方结合的垂直护理管理模式下,制定了护理单元标准化管理规范,现报告如下。

1 方 法

1.1 制定护理单元标准化管理制度 本院护理部在2009年制定了护理实践指南(以下简称指南),包括护理制度、护理操作规程、护理常规,作为临床护理人员的专业实践标准,规范了以循证为基础的临床护理服务,使护理人员在临床实践中有据可依。各护理单元根据各自专科特点细化制度,作为医院制度和指南的补充,主要内容涵盖部门服务计划、部门制度、部门应急预案和专科护理常规等,相关制度主要包括物品管理、病房环境管理、仪器管理、药物管理、消毒隔离、科内重要管道管理、科会制度、病历书写、健康教育、质量管理委员会制度、员工分阶段培训制度等,制度时效性定位3年,保证标准切实可行。

1.2 规范对患者的系统评估 以循证为依据、医院制度和指南为基础、护理程序为框架,按护理评估、护理诊断、护理计划、实施和评价,设计护理单元相关的护理表单,如护理入院评估单、系统评估单、医嘱护嘱执行单、健康教育单等,总体涵盖患者生理、心理、精神、社会和文化各方面情况及需求,护士每班对患者各系统进行充分评估,找出护理关键点,确定护理目标,实施措施并定期评价目标达成情况。

1.3 护理单元床位中心化管理 护理单元的床位由医院床位管理中心统一管理。床位管理中心以住院单病情分类为依据,统一安排患者入住合适的护理单元,首先保证急诊、手术预约患者入院,普通患者入院采取预约制。需住院患者医生开具住院单,住院单上设有病情分级和病区收治选择,床位安排原则依次为专科收治、就近收治和全院收治。术前患者入院当天统一在床位管理中心完成术前各项检查和入院宣教,患者入护理单元后护士通知医生,并在2 h内完成初始评估,核查术前检查有无完成,在医生开具医嘱后完成各项术前准备及患者的集中术前教育。

1.4 标准化急救支持系统 设立急救管理委员会和急救小组。急救管理委员会的职责主要是进行流程、标准的制定,并负责对临床的支持、监督、评价及改进。急救小组成员主要由危重医学科二唤、麻醉师、呼吸治疗师、急诊科护士和监护室护士共5人组成,各位成员分工明确,在护理单元有危及生命的急症发生时能保证及时到场并参与抢救,保证医院的应急机制24 h顺利进行。制度规定护理单元发现需抢救(心肺复苏) 的患者,第一目击者拨打9或3999告知总机,总机通知急救小组成员,立即组织抢救。全院护理单元抢救设备均一体化配置,抢救车放置在固定区域,不使用时用一次性塑料锁扣锁紧。每次抢救使用后以及每月由2名护士进行清点,所有急救物品的有效期确保在2个月以上。

1.5 确立标准化交流模式 SBAR交流模式是4个单词首字母缩写而成,包括状态(Situation)、背景(Background)、评估(Assessment)、建议(Recommendation),涉及了信息交流的各个环节,是患者信息交接的有效模式[2,3]。根据SBAR模式,统一设计护理单元间交接表、病情汇报表,如护理单元间交接表中S包括患者一般资料、目前主要状况,B包括简要病史、治疗、检查、引流管、隔离、约束等特殊要求,A包括目前的特殊状况,R指特殊关注点和护士间联系方法。各表单使用的关键点主要集中在各护理单元间的患者交接、护士汇报病情。

1.6 护理单元给药追溯系统的建设 根据医嘱处理流程构建了药物医嘱闭环执行系统,将医嘱录入、处方审核及护士给药作为流程的关键步骤,对药物医嘱是否及时执行、由谁执行、执行结果如何,进行实时监控管理和追溯。此系统2006年9月投入使用并不断完善[4]。药物执行流程中利用条形码进行药物的发送和接收,各护理单元护士通过掌上电脑(PDA)进行药物接收和患者身份核对,同时通过条形码识别详细的药物执行任务并确保执行时间的正确性,形成可追溯的记录系统。制定标准化给药流程,医生电子化录入医嘱→护士核查后发送至药房→药师审核电子处方→配置中心进行药物收费及配置→药房工人送药物至病房→护理单元护士刷码接收药物→护士扫码核对后执行用药→扫描后执行时间自动记录。口服药物单餐包装(其中餐前及高风险药物再进行单包装),护士按执行时间段扫码核对后给药。

2 效 果

2.1 床位资源利用情况 2010年至2012年,在不加床的前提下,全院护理单元年床位使用率在95.58%~96.20%,平均住院日7.5~8.7 d,年床位周转次数39.95~50.00次。

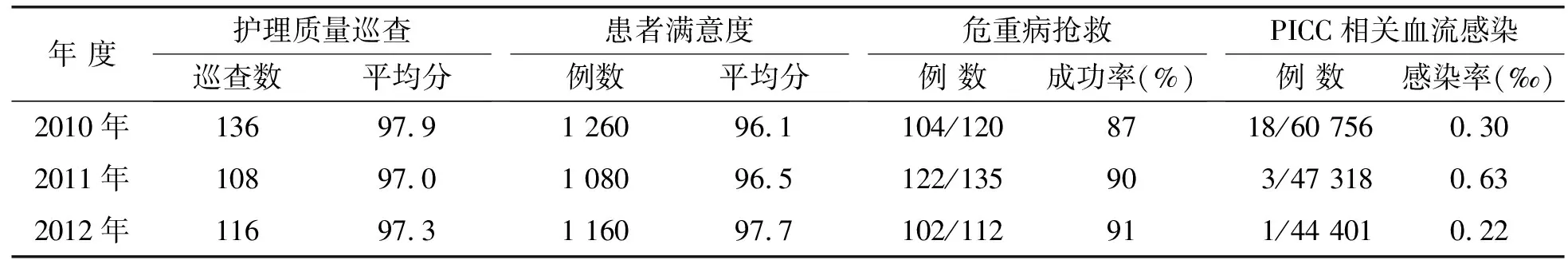

2.2 护理管理质量检查情况 通过执行闭环式给药追溯系统与系统使用前相比,护士使用PDA刷码核对患者身份,使医嘱执行正确率和药物宣教记录符合率均>99%,给药错误发生率由2010年0.51次/千床日降至2011年0.42次/千床日。SBAR交流模式进一步规范了护士间的交接流程,保证了沟通的快速和有效性,以一普外科病房患者置管交接为例评价效果,检查实施后的护理单元间交接表,交接完整性由实施前2009年的68%(34/50)提升至2010年的90%(54/60)。各年度全面护理质量巡查结果见表1。

表1 各年度全面护理质量巡查结果

2.3 持续质量改进 2011年本院各护理单元共完成持续质量改进项目29项,如预防导管相关性尿路感染、呼吸科危重患者目标化管理、改善骨科手术的术前禁食时间、标准化健康教育电子共享平台的建立及应用等,这些质量改进项目均基于各护理单元在护理质量监控体系中找出的改进点,通过立项改进来实现质量的稳定和提升。

3 体 会

3.1 完善的制度是质量保证的前提 制度是精心安排的质量线索,可行性是至上的,护理标准化管理是确保质量提升的有效途径。制度规范下的多部门合作、工作流程不断优化、护士角色拓展等实践,均对护理单元的标准化管理起到积极的推进作用,保证了各护理单元管理有章可循,相互监督和相互促进。各护理单元在医院及护理部的领导下始终以患者为中心进行制度和流程的设计,护理质量巡查得分的持续提升及各护理单元监控数据的稳定性,标识着标准化制度下的管理成效初显。

3.2 标准化的时效性是管理质量有效的关键 随着医学科学的进步、技术的改进、医院管理水平的提高、资源配置的变更等因素,必然造成标准具有时效性,没有时效性的标准,必然是失去控制能力的标准[1]。在临床实践过程中,需要注意标准的时效性,护理单元对各项工作标准进行追踪和及时的修订,保证其时效性。

3.3 护理单元实施标准化管理的优势

3.3.1 提升了护理质量 在质量管理过程中,医院努力进行标准化的流程设计,努力为患者创建安全的医疗环境,这是提高质量的关键切入点。在管理过程中结合实践开展流程的合理化改进,完善标准化监测,以此持续改善工作效率,彰显优质护理的内涵,体现护理工作的价值,最终达到护理质量的提升。本文资料显示,建立标准化急救支持系统保证了各护理单元抢救的有序性和抢救流程的标准化,为患者提供更及时、有效的抢救,也为各护理单元心肺复苏患者抢救的标准化提供有力的保障,2010年至2012年危重病抢救成功率由87%上升至91%;标准化交流模式的引入,促进了医护人员之间正确、快速的传递患者信息,减少了错误发生。

3.3.2 降低了给药错误发生率 美国医疗机构评审联合委员会国际部(Joint Commission International,JCI)医院评审标准第四版药物管理的最新标准提及,确保在正确的时间把正确的剂量发放给正确的患者。条形码作为一种可印制的计算机语言,是迄今为止在自动识别、自动数据采集中应用最普遍、最经济的一种信息识别技术[5]。护理单元给药追溯系统的建立,使给药流程通过条形码执行形成了可追溯的过程,从而确保了患者的用药安全,给药错误发生率由0.51次/千床日降至0.42次/千床日。

3.3.3 床位资源得到充分利用 本院打破国内传统医院按专科平面收住患者的模式,建立并逐渐完善了立体收住患者模式—护理单元床位中心化管理。此模式对医院床位资源及患者信息进行整合,根据病情轻重缓急,合理有序地安排患者到最适宜的病区治疗,紧密的各部门衔接,使患者需求与床位资源达到最优化匹配。资料显示,全院护理单元年床位使用率从95.58%上升至96.2%,平均住院日从8.7 d减少至 7.5 d,年床位周转次数由39.95次上升至50.00次,提示护理单元标准化管理促进医院床位的中心化管理,同时床位的中心化管理也进一步促进了护理的同质化。

3.3.4 提高了患者满意度 标准化的护理管理充分体现了全人护理的理念。各护理单元根据专科特点及全科技能,细化制度、护理常规,规范了以患者为中心的各项服务流程,系统评估患者,护士充分和患者产生互动,从而稳步提升患者满意度。本文资料显示,近几年患者满意度均保持在96%以上,每年呈稳步上升趋势,充分显示了护理单元标准化管理已显示成效。

参考文献:

[1] 陈庆利,徐迪雄.论医院标准化管理现代化[J].重庆医学,2007,36(1):9-12.

[2] John ST.SBAR Communication Standardization in Arizona [EB/OL].[2010-05-19].http.//www.azhha.org/patient_safety/documents/sbar toolkit_001.pdf.

[3] 徐晓晓,秦建芬,吕婷婷.SBAR交流模式在外科护理单元间的交接及汇报病情中的应用[J].护理与康复,2011,10(9):805-806.

[4] 潘红英,郑三伟,钟芳芳,等.药物医嘱闭环执行系统的设计及应用[J].中华护理杂志,2012,47(9):818-820.

[5] 刘影刚.医院药品条码化管理系统的设计与实践[J].中国冶金工业医学杂志,2008,25(2):216-217.