无意识就是大他者的话语——论拉康的无意识理论

马元龙

毫无疑问,无意识是精神分析学的基本对象,精神分析学就是关于无意识的科学。在弗洛伊德漫长的学术生涯中,无论他探讨的是梦、症状、失误动作,还是欲望、本能和人格,抑或艺术、宗教和文化,无意识始终居于他的著述核心。为了探索无意识,弗洛伊德先后提出过三种观点,即拓扑学、动力学、经济学的观点,这三种观点构成了他元心理学的枢轴。然而,无意识是弗洛伊德毕生与之拼搏但又最终未能圆满解决的难题。也就是说,他终究未能告诉我们无意识究竟是什么。

完成这个艰巨的任务需要另一种新的方法,一种语言学的方法。用一种崭新的语言学方法去揭示和解释无意识,历史将这个任务交给了拉康。

一、无意识具有语言的结构

当拉康从精神病学转移到精神分析学中来时,他一方面坚定不移地维护弗洛伊德意义上的无意识的核心地位,另一方面又果断地从拓扑学、动力学和经济学的繁难考察中解脱出来,敏锐地从语言学的观点出发,对无意识进行了一番匪夷所思但又完全合理的创造性解释。“无意识就是大他者的话语”[1](P436),这一神秘的表达就是这种创造性解释高度凝练的体现。然而这个神秘的表达与其说揭开了无意识的面纱,不如说给它蒙上了一块新的面纱。在重新阐释无意识的过程中,拉康并非一开始就揭示了无意识的这一真理,而是经过了长期的摸索。因此,为了准确理解这一神秘表达的确切内涵,我们应该遵循拉康当初求索这一真理的途径,也就是说,暂时搁置一下 “大他者”究竟是什么这一疑问,先来探索作为一种话语的无意识。无意识是一种特殊的话语,弗洛伊德对症状、梦、失误动作和诙谐的所有探索均明白无误地证明了这一点,然而只有拉康敏锐地发现了这是揭示和解释无意识的一条崭新道路。

既然无意识是一种话语,那么它必定具有语言的结构。正是基于这种认识,拉康断言 “无意识是像 语 言 那 样 被 结 构 起 来 的”[2](P167)。 在 做 出这一判断的次年,即1957年,拉康专门写了题为 《无意识中的文字实例》的文章详细论证了这个主题。在文章正式切入主题之前,拉康再次重申:“在言语背后,精神分析在无意识中发现的正是语言的整个结构”[3](P413)。无意识具有语言的结构,然而语言又是如何被结构起来的呢?当追问涉及语言的结构时,我们终于可以暂时摆脱拉康令人窒息的语境,也就是说,我们现在可以从索绪尔和雅克布森的语言学中找到破解拉康迷宫的指南了。

关于语言的结构,我们基本上可以从词语和语句这两个层面去考察。索绪尔为语言在词语层面的结构做出了创造性的研究,而受索绪尔启发,雅克布森则为语言在语句层面的结构做出了杰出的探索。

上图就是索绪尔为符号 (词语)的结构所绘制的示意图。所谓能指 (signifier)即符号的音响形象,所谓所指 (signified)即音响形象所表示的概念,符号 (sign)便是由能指和所指结合而成的统一体。仅从表面上看,这个图示似乎让人印证了人们对符号的一般认识,即认为语言不外是一种分类命名集,即一份跟同样多的事物相对应的名词术语表,然而这恰好是索绪尔要破除的观念。索绪尔为我们不遗余力地强调语言符号的任意性,也就是说,能指和所指的联系是任意的。符号的任意性通过比较不同语言关于同一事物的指称就一目了然了,比如牛这种动物,在汉语符号中读作|niú| (牛),在法语中读作|boef| (boef),在德语中读作|ɔks| (Ochs)。因此,我们没有任何理由说牛这种动物一定得读作什么,它的音响形象完全是任意的。既然能指与所指的关系是任意的,那么随之而来的问题便是,能指凭什么能够用以表达所指?对此索绪尔回答说:“我们说价值与概念相当,言外之意是指后者纯粹是表示差别的,它们不是积极地由它们的内容,而是消极地由它们跟系统中其他要素的关系确定的。它们的最确切的特征是:它们不是别的东西。”紧接着他又强调说:“在词里,重要的不是声音本身,而是使这个词区别于其他一切词的声音上的差别,因为带有意义的正是这些差别。”[4](P164)一言以蔽之,能指凭借它与系统内其他能指的差别,凭借它不是其他能指,从而获得表达所指的价值。

任意性与差异性乃是语言符号最本质的特征,拉康从这一发现中找到了定义 “能指”的方法:“不管人们从何处开始来描述能指单位间的相互侵蚀和不断扩大的包含,这些能指单位要服从一个双重条件:其一是要化约为最小微分元素,其二是根据一个封闭秩序的法则把这些最小微分元素联结起来。”[5](P418)在此基础上,拉康构建了他重新阐释无意识的方法论。不过,在阐明这一点之前,我们必须深刻理解拉康对索绪尔的符号结构所做的修改:

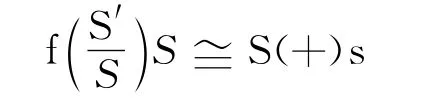

在索绪尔的符号结构中,所指居于能指之上,这表明他仍然把优先性赋予了所指。但在拉康改写后的这个表达式中,表示能指的是大写的S,表示所指的是小写的s,而且能指居于所指之上。这表明拉康在思考无意识话语的结构时,他把优先性不是赋予了所指,而是赋予了能指。在深入阐释这种改变所具有的深刻内涵之前,还有拉康强调的另外一种差异需要我们先切实把握,那就是横在能指和所指之间的那根横线。在索绪尔的图示中,这根横线似乎仅仅表示所指与能指是语言符号不同的两个方面,但在拉康改写后的图示中,“它的意思是:能指在所指之上, ‘之上’对应了隔离这两个层面的横线”。也就是说,在无意识话语中,这根横线不仅表明能指与所指的关系是任意的,而且还表明 “它们从一开始就被一个抵抗意义的界线分裂成两个不同的领域”。说得更清楚一些,拉康借这根横线所要强调的是,在无意识话语中,从能指到所指几乎是不可能的,根据能指去捕捉所指几乎是不可能的。如此一来,拉康把语言符号的任意性原则所蕴含的意义推进到了索绪尔未曾到达的极致:“沿着这条道路前进,最终表明的只能是:除非参照另一个意义,没有任何意义能被维持。”[6](P415)稍后,拉康用另一个表述重申了这一命题:“意义只坚持 (insists)在指意链中,但指意链中的任何元素都不存在 (consists)于它在那一刻所能提供的意义中。”[7](P419)

在无意识话语中 (甚至在正常的话语中),不仅能指与所指的关系是任意的,而且从能指到达所指是不可能的,而不可能的原因则是所指根本不在能指之中,所指只存在于指意链的绵延过程之中,所指只是能指相互游戏的结果。拉康不仅改变了能指和所指在索绪尔语言学中的位置、赋予能指以绝对的优先性,而且最具颠覆性的是,他还彻底重新定义了能指:“真实的能指就是什么也不表示的能指。能指越是什么也不表示,它就越是坚不可摧。”[8](P185)既然能指根本没有所指,既然所指根本不在能指之中,那么语言就不像索绪尔认为的那样是由统一了能指和所指的符号构成的体系,而仅仅是一个能指体系。前文曾经指出,弗洛伊德后期认为,无意识就是只有事物表象没有词语表象的观念,据此有人怀疑拉康将无意识理解为一种话语,直接与弗洛伊德对立。其实这是一种误解,弗洛伊德之所以推断无意识没有词语表象,那是因为他那时还缺乏一种适宜的语言学观念,也就是说,他还不知道构成无意识话语指意链的不是统一了能指与所指的语言符号,而是没有所指的能指。

所指或意义只能存在于能指链的绵延过程之中,那么能指链又有什么样的结构呢?或者说,能指链是根据什么原则环环相扣连接起来的呢?雅克布森的贡献之一就在于他回答了这个问题,而拉康则从他的回答中洞察了进一步阐释无意识结构的密钥。雅克布森发现,任何语言符号都涉及两种安排模式:“(其一是)组合。任何符号都是由一些 (更小的)构成性符号构成的,并且/或者只有与其他符号结合在一起时才能出现。这就意味着任何一个语言单位都既是更简单的语言单位的语境,同时又在一些更加复杂的语言单位中寻找自己的语境。因此,语言单位的真实聚合把它们结合为一个更高级的语言单位:组合和编织是同一种运作的两个方面。 (其二是)选择。选项之间的选择意味着存在用一个选项代替其他选项的可能性,各选项在某一方面等值,在另一方面不同。的确,选择和替代是同一种运作的两个方面。”[9](P243)正如雅克布森承认的那样,索绪尔对这两种活动在语言中发挥的基本作用具有清楚的认识,但由于屈从于传统观念,只相信语言的线性特征,因此只有时间序列上展开的组合原则得到了他的认可。雅克布森将针对共时而不在场符号的选择原则和针对历时而在场的符号的组合原则相提并论,这是一个至关重要的成就,因为语言的结构法则正是由这二者共同构成的,缺一不可。

拉康发现,雅克布森的组合和选择正好对应了语言最为根本的两种结构原则,即换喻和隐喻;而弗洛伊德发现的梦的两种最为根本的工作机制——置换和压缩,从语言学上说,其实也就是换喻和隐喻。拉康指出,“从词语到词语的连接就是换喻的基础”。因此,就无意识话语来说,“人在换喻中找到的是什么呢?如果不是那种回避社会检查所设置的障碍的力量,又会是什么呢?这个给被压抑的真理提供领地的形式难道没有证明在它的礼物之中有一种内在的束缚?”这就是说,被压抑的真理在表达自己时,为了回避社会检查的阻碍,它不得不从一个能指转移到另一个能指,在这种无限绵延的滑移中,所指最终消失得无影无踪。与换喻不同,“隐喻的创造性火花并不来自于两个形象的并列,也就是说,并不来自于将两个同等实现的能指并列起来。它闪现在两个能指之间,其中一个能指取代了另一个能指在指意链中的位置,但被隐藏的那个能指以其与指意链中其他能指的联系而继续存在。一个词语代替另一个词语,这就是换喻的公式”[10](P421、422、423)。

拉康认为,弗洛伊德早就肯定了 “梦的工作遵从的是能指的法则”,可惜 “从一开始,人们就忽视了在弗罗伊德以最精确、最明白的方式立刻为无意识指派的身份中,能指的建构作用”[11](P426、427)。能指作用 于所指 的两种 基本方式就是换喻和隐喻,为了进一步阐明换喻和隐喻这两种基本结构原则,拉康从精神分析学的角度分别为之创造了一个公式:

这就是换喻的结构,它表明正是从能指到能指的连接才使得被压抑的真理有了被省略的可能性。借助这种省略,能指在对象关系之中确立了主体 “存在的欠缺”(lack of being),并利用含义的指引价值为对象投资了欲望,而这个欲望针对的正是对象承载的那种欠缺。放在括号中的连字符 “-”在这里表示隔离能指与所指的栅栏继续存在,这根横线表明,在能指和所指的关系中构成的含义将受到不可避免的阻抗。也就是说,在从能指到能指的换喻绵延中,所指 (意义)是永远也捕捉不到的。

这是隐喻的结构,它表明正是能指对能指的替换才生产了某种诗意的或者创造性的指意效果。换句话说,正是这种替换才使得我们此刻讨论的含义出现。置于括号中的符号 “+”在此表明了隔离能指与所指的横线在隐喻中终于被穿越了,因为这种穿越,所指 (意义)终于被实现了。这个穿越还表示了能指进入所指的条件,即主体必须把自己的位置与这个通道临时 (他也只能临时)合并。隐喻的结构也为我们提示了解释的条件:只有当我们能够揭示被能指链上的某个或某些能指替换掉 (因为被压抑而不显现)的能指,我们才能发现这个或这些能指的真实所指-含义。[12](P428-429)

二、主体的异化与分裂

无意识是一种话语,具有语言的结构,但无意识的指意链仅仅由能指构成,它服从的是能指的法则。在此基础上,我们弄清了作为能指之基本法则的换喻和隐喻的结构。但还有一个基本问题我们没有涉及:就精神分析而言,能指是什么?在思考能指的身份的过程中,拉康首先打断了能指和所指的联系,将能指清空。然而这些本身毫无意义、什么也不表示的能指并非毫无作用,而是深刻地决定了主体,因为主体的无意识就是这些能指作用于主体的结果。能指是什么?能指就是 “替另一个能指表征主体的东西”[13](P207)。虽然这 个定义 迟至 1964 年 第 11 期研讨班才给出,但在拉康20世纪50年代后期的思考中,他已经充分阐述了这一定义的内涵。正如拉康强调的那样,精神分析的症结就在于,能指替另一个能指表征的主体究竟是一个怎样的主体?在追问 “无意识就是大他者的话语”的道路上,现在我们必须着手处理这个问题。

主体是什么呢?对于深受理性主义哲学传统熏陶的人来说,这是一个奇怪的问题,也就是说,是一个不成问题的问题。主体难道不就是“我思故我在”的 “我”吗?笛卡尔的那个说“我”的主体对应的就是 “自我”,这个 “自我”不仅相信自己就是自己思想的主人,而且相信自己的思想符合外在的现实。对笛卡尔来说,即使我其实只是一个物件或者机械,即使我的思想其实只是神经错乱的妄想,但既然我在思想,那么我就绝对存在。笛卡尔的 “我思故我在”有两个牢不可破的基本预设:思维与存在的绝对同一,主体绝对的自主统一。然而就在这似乎不成问题的地方,拉康发现了一个至关重要的问题:“我作为能指的主体而占据的位置与我作为所指的主体而占据的位置究竟是同心的还是离心的?这是一个问题。问题的关键不在于知道是否我以一种符合我之所是的方式谈论自己,而是要知道,当我谈论自己时,我是否就是我所谈论的那个自己。在此我们没有理由不引进思想这个术语。因为弗罗伊德就用这个术语来表示无意识中的那些关键成分,也就是我刚才指出的指意机制中的关键成分。但是,哲学的我思 (cogito)就居于那个幻象的中心,这一点仍然是真实的;这个幻象使现代人笃信,他自己就在他对自己的不确定中,甚至在他的怀疑中。”[14](P430)拉康所要揭示的是,“我思故我在”只是一种幻觉。精神分析学的根本任务就是破除这种幻觉,反过来说,如果人们死抱这种幻觉不放,那么他就无法进入精神分析学的世界,最终他也无法真正了解人。“认识你自己”!如果这句箴言发布的指令至今仍然有效,那么就让我们勇敢地走进精神分析学的领域。

精神分析学揭示了一个基本的真理:主体所谓的自主和统一根本就是一个幻觉,异化和分裂才是主体的根本命运和存在论本质。这一真理在弗洛伊德那里已经得到了基本探索,但直到拉康才得到最理论化的阐述。

主体的异化首先发生在想象界,然后在象征界中被再次强化。发生在想象界中的异化开始于镜子阶段的镜像认同。在主体的历史中,镜子阶段是一出戏:一个尚处于婴儿阶段的孩子,行为不能自主,一切依赖他人,它的身体远不是一个系统,只不过是各种零散器官的大杂烩,身体与外在环境的边界仍然模糊不清,既不能将自己与外在世界区分开,也不能将自己感知为一个独立的整体,但就在这个神奇的时刻,它却突然兴奋地将镜中形象归属自己。在拉康看来,“这在一种典型的情景中表现了象征矩阵。在这个矩阵中,我在一种最初的形式中得以促成,然后才在认同他人的辩证法中客观化,以后语言才在普遍性中为其重建作为主体的功能”[15](P76)。

镜子阶段这出戏的戏剧性就在于它表现了一种基本的情感动力,凭借这种情感动力,婴儿在神经系统尚不成熟、自身尚且不具备整体感知能力的情况下,“先行”出了自己的整体形象。婴儿先行的是作为一个单独的统一整体的感觉,他看到自己看上去就像其他人一样。最终,婴儿在镜中看到的这个实体、这个统一存在会形成一个自己,这个实体将由词语 “我”来表示。但是,此间真正发生的是一个异化。婴儿看见镜中的影像,然后就认为这个镜像就是我。但这并非他自己,只是他的镜像。婴儿将自己和镜像等同起来,这一误认创造了婴儿的自我,相当于为主体创造了一副盔甲。这副盔甲,这种关于整体、综合的幻觉和错觉把碎片化的身体包裹起来并加以保护,但同时也不可避免地异化了他。因为他的身体的完全形式只能以完形的方式给予他,因为他的身体的完全形式是以一种外在的方式给予的,而且不是他构成了这一形式,而是这一形式构成了他。尤其重要的是,在这种形式里,形式是作为其身体的轮廓而出现的,这轮廓冻结了这个形式,而且以反转的方式与它对称。通过形式的这两个特征,“这个完型目前象征了我的精神的永恒,同时也预示了其异化的结局”。总之,“镜子阶段是一出戏,这出戏生产了从身体的破碎形象到我所说的关于身体整体性的外科整形形式的种种幻象——直到最终穿戴起异化身份的盔甲。这副盔甲以其僵硬的结构标识出主体的精神发展”[16](P78)。

镜像认同是一个不自然的现象,它在完整、对称的外在形式,一个理想的统一体和内在的混乱情感之间构成了一个异化。从此以后,人对自己的存在感就变得摇摆不定了,因为他必须在他人的凝视这个模糊的镜子中预期自己的形象或理想。所有连续的分离和认同性的合并就会重新上演那一幕原初的戏剧:从外在方面来呈现自己的存在,但随后又压抑这个存在。言语只能尽可能地表现这个存在,但绝不可能成为这个存在。也就是说,镜子阶段这出戏从不足到先行,但是它永远不能在存在中实现同一和完整。从这个意义上说,镜像认同是所有次生认同的根源。“但关键的问题是,这个形式将自我的动因在其社会化之前就将其安置在一个虚构的方向上。这个方向对任何个人而言都是不可复归的,或者说,无论作为我的主体在解决他与自己的现实的冲突时,将这辩证的综合完成得多么成功,他也只能渐近地接近主体的形成,而永远不能到达。”[17](P76)

镜子阶段的镜像认同只是主体遭受的第一次异化,随着俄狄浦斯阶段的到来,主体将遭受第二次异化。根据拉康的理论,在俄狄浦斯情结之前,幼儿滞留于母子的二元关系,处于一种想象的完满之中。随着俄狄浦斯阶段的到来,幼儿开始觉察到母亲——他者也是有欠缺的。尽管幼儿不知道母亲——大他者究竟欠缺什么,想要什么,但它仍然想象自己就是她所欠缺的菲勒斯(Phallus)——拉康用菲勒斯来象征这种欠缺。这种想象的完满给幼儿带来了无上的满足,但这种满足注定很快就会破灭,因为父亲随后就会出场。父亲以语言颁布了父亲的法律,它禁止幼儿把自己想象为母亲欠缺的菲勒斯 (也禁止母亲把幼儿当做自己欠缺的菲勒斯)。在俄狄浦斯阶段,幼儿面临一个选择:一边是母亲的欲望,即原初快感,一边是父亲的法律,语言便是以父亲的法律为基本原则而运转的。是紧抱母亲的欲望滞留于完满而混沌的实在界中,还是放弃母亲的欲望接受父亲的法律,进入秩序井然的象征界中?做出抉择并不困难,因为正如芬克指出的那样,幼儿此时面临的处境一如行人在荒郊野外突然遭遇剪径劫财的绿林大盗:要钱还是要命?稚弱的幼儿面临父亲这个强大的大他者,在阉割威胁下,他只能选择父亲的法律。如果人想成为一个主体,他就必须选择屈服。不过尽管力量悬殊,但这仍然是一个选择,也就是说,幼儿仍然有拒绝父亲的法律的可能性。在这场争斗中,如果幼儿不幸战胜了大他者,那么我们所能看到的就不是一个 “正常”的人,而是一个精神症患者,因为他拒绝屈服于作为语言的大他者,使自己滞留于实在之中。由于父亲的法律,幼儿被引进了语言,引进了象征秩序,在象征秩序中占据一个位置,获得某种身份,也就是说开始成为一个主体。但这一收获所必须支付的代价是,放弃与母亲合而为一的原初快感,即放弃成为母亲欠缺的菲勒斯。主体是什么?回到我们曾经提出的这个问题,现在我们可以给出拉康的答案了:“语言的作用就是把这个原因引进主体。通过这种作用,他不是他自己的原因;他把这个撕裂了他的蠕虫般的原因深藏体内。因为他的原因是能指,没有能指实在之中就不会有主体。这个主体是由能指表征的,但除了替另一个能指表征主体外,它什么也表征不了。”[18](P708)说得简明一些,主体就是由一个能指替其他能指表征的东西。这一定义的突出贡献就是它揭示了主体乃是能指或者语言的效果。

我们从拉康的哲学中获得的基本教义之一就是:在人成为人的过程中,在主体的历史进程中,主体必须经历两次异化:镜子阶段的异化和俄狄浦斯阶段的异化。在镜子阶段,他将一个镜像、一个他者认作自己,在俄狄浦斯阶段,他屈从于父亲的法律,把自己让渡给大他者。无论是在最初的镜像认同中,还是在后来的俄狄浦斯认同中,主体都是在一个虚构的方向上去建构他的自我。从这个意义上说,主体的形成本质上就是一种异化的结果。由于这种双重异化,“主体最终只得承认,他的存在绝非别的什么,而只是他自己想象中的作品;而且这个虚构削弱了他所有的确定性,因为在为另一个人而重建其存在的工作中,他再次遭遇了根本性的异化,这异化使他像另一个人那样建造其存在,而且这异化总是注定了 其 存 在 要 被 另 一 个 人 夺 走”[19](P207-208)。因此,我们决不能从黑格尔与马克思的异化理论去理解拉康的异化,“对拉康来说,异化不是加于主体且能够超越的一个偶然事件,而是构成主体的一个本质因素。主体在根本上就是撕裂的,与他自己异化,这种分裂是无法避免的,根本没有‘完整’或综合的可能”[20](P9)。

然而与母亲合而为一的原初快感是主体无法放弃的,所以主体,尽管他已经选择了向语言屈服,仍然总是竭尽全力去捕捉这种快感。但是,置身于象征秩序中的主体只能通过语言去表达、捕捉他所需要的快感,而以父亲的法律为基本原则运转的语言的核心则是乱伦禁忌,也就是说,语言的正常运转以切割、删除母亲的欲望为前提。由于这个悖论,主体在形成之际当即被不可避免地分裂了,分裂为意识维度内陈述的主体(subject of the statement)和无意识维度内言说的主体 (subject of the enunciation)。在主体的“正常”话语中,主体喋喋不休地说着 “我”:我想……,我要……,我会……,我认为……,在我看来……,但这个 “我”只是陈述的主体,陈述的主语,那个真正说话的人,那个言说的主体并不在这个 “我”之中,言说的主体已经被语言删除了。只有在口误、诙谐、症状以及梦境中,这个言说的主体才会显露其昙花一现、转瞬即逝的存在。

1953年,拉康在罗马报告中论及主体的虚语和实语时,他所关注的就是主体基于异化的分裂,为此他明确指出,“关于主体的自我,我们绝不可能从中解读出什么东西;这个自我不能再被主体以 ‘我’的形式呈现,也就是说,不能以第一人称的形式呈现”;而 “分析者的艺术就是必须中止主体的所有确信,直到它们最后的幻想都被消灭”[21](P208、209)。为此,精神分析所 能 利 用的唯一手段就是主体的话语,因为语言对主体的分裂正好可以从主体的话语中得到验证:在绝大多数情况下,主体的话语小于他真正要说的东西,这就是精神分析中的虚语或者空话;在极少数情况下,比如在口误、笔误或者诙谐中,主体的话语大于他实际的陈述,这是精神分析中的实语。总之,主体绝不可能恰如其分地表达他真正想说的东西。如果说在弗洛伊德那里,口误还只是一种特殊的话语现象的话,那么在拉康这里,口误已经成为话语的本质,人类的一切话语本质上都是口误。

主体的分裂揭示了一个悖论:在异化之前,主体根本没有所谓的存在 (being)问题,因为没有异化就没有主体;异化之后,主体得以被形成,但就在他形成之际又被立刻抹除了。因此严格说来,异化为主体的存在带来的只是一种纯粹的可能性,带来了一个位置,人们可以在这个位置上发现一个主体,但尽管如此,这个位置仍然是空的。从某种意义上说,异化与其说建构了主体,不如说建构了一个位置,但从这个位置被建构之时起,主体就不在这个位置中。主体最初掩盖的就是这种欠缺。异化表现了象征秩序的建立,主体就在这个象征秩序中被安排在下一个位置;这个位置只是给他安排的,其他人无缘分享,但拥有这个位置的他实际上并不在这个位置上,因为语言对主体的建构其实就是对主体的删除,主体滑到能指链之下并隐没在能指后面,他在象征界中留下的唯一痕迹就是作为一个位置标记者,一个位置占据者。阿兰·米勒认为空集就是表现不在其位的主体的最好符号,空集没有任何元素,但仍然不失为一个集合,因为一旦我们以符号 {Ø}来表示这个空集时,这种虚无就变成了某种东西。拉康的主体同样是对某种虚无的命名。

在笛卡尔看来,没有什么比 “我思故我在”更加确定无疑的事了,但在拉康看来,这种确信只是一种纯粹的幻觉。基于主体的分裂这一根本事实,拉康以一种激进而决绝的方式将笛卡尔的这一箴言改写为:“我在我不在处思,因此我在我不思处在。”[22](P430)

上面两个图示便是芬克为笛卡尔的主体和拉康的主体所做的形象化表现。对笛卡尔来说,思维与存在乃是同一的,我思想所以我存在,我存在,那是因为我在思想。但对拉康来说,一旦我思想,我便不存在;我若要存在,我就不得思想。在拉康这里,存在不是与思维同一,而是与欲望同一。然而欲望是什么呢?

三、人的欲望就是大他者的欲望

除了无意识,也许欲望就是拉康哲学中最重要的概念了。斯宾诺莎一反理性主义传统,断言人的本质不是理性而是欲望,在这一点上,拉康是他的同道,但拉康的欲望首先指的是无意识欲望。那么欲望是什么呢?“欲望既非对满足的渴求,也非对爱的要求,而是用后者减去前者所导致的差额。”对此拉康还有另一种表述:“欲望成型于要求与需要分离的空白中。”[23](P580、689)据此伊文斯对欲望有一个更为简明的表述:“欲望就是以要求表达需要时所产生的剩余。”[24](P38)拉康的定义为欲望揭示了两个根本特征:首先,欲望绝不是性本能,而是与语言密切相关,欲望只能在言语之中形成;其次,欲望与语言天生不相容,欲望的内容正好是语言要删除的东西。

无意识作为一种话语,自然是某种欲望的表达,然而它表达的是谁的欲望呢?是主体的欲望吗?如果是,鉴于拉康已经充分证明了主体的分裂,那么这欲望是哪一个主体的欲望呢?对此人们很可能会不假思索地认为,无意识话语表达的当然就是那个被压抑、删除或者切割了的言说的主体的欲望。然而事情并非如此,无意识话语表达的既非陈述的主体的欲望,但也不是言说的主体的欲望,而是大他者的欲望:“如果欲望在规定条件下的主体中只是一种效果——话语的存在将这种条件强加给主体,目的是使他的需要穿过能指的狭窄通道;如果像我在上文宣布的那样,通过打开移情的辩证法,我们必须确立一个大写的他者的观念,以之作为言语展开的处所;那么由此必须假定,作为受语言制约的一种动物,人的欲望 就 是大 他 者 的 欲 望。”[25](P525)在 我 们 理 解“无意识就是大他者的话语”这一箴言的征程中,这又是一个颇费心力的难关。

无意识话语表达的当然不是陈述的主体的欲望,因为陈述的主体只是一个陈述的主语,一个标记位置的记号,而那个本应占据这个位置的人从来不在这个位置中。正如拉康指出的那样,陈述中的 “我”就像方位名词 “这里”、 “那里”,正如 “这里”、“那里”真正指示的地方从来不在“这里”、“那里”这个两个词语中,那个实际言说的主体也从来不在这个 “我”之中。然而人的欲望也不是言说的主体的欲望,这一点可能的确令许多人深感惊诧,但事实的确如此。为什么呢?因为言说的主体其实没有自己的欲望,他只能欲望大他者的欲望,只希望被大他者欲望。

“人的欲望就是大他者的欲望”(Le désir de l'homme,c'est le désir de l'Autre)。句中的第二个介词de对这句话的理解具有举足轻重的影响,因为这个介词在法语中既可以表示主格,也可以表示宾格。作为主格,这句话的意思可以作如下理解:人的欲望就是大他者的欲望;人的欲望与大他者的欲望相同;人的欲望对象就是大他者的欲望对象。作为宾格,这句话的意思可以作如下理解:人的欲望就是让大他者来欲望他或她;人的欲望就是大他者对他或她的欲望。“欲望之所以可以是对大他者的欲望,是因为主体欠缺的存在其实是大他者的存在;大他者的存在将填补主体自己的有限,重新恢复因为进入象征秩序而被粉碎的充裕的幻觉。再者,欲望之所以可以是对大他者的欲望,是因为主体认为,只有在大他者的承认中,他才能获得合乎自己的自我意识;大他者的承认刺激并部分恢复了对原初统一的基本肯定。”[26](P282)

人的欲望就是大他者的欲望。这句箴言的第一层意思是:人所欲望的对象就是大他者所欲望的对象,说得更准确一些,只有被大他者欲望的东西才能成为人的欲望对象。这就是说,人是从另一个人 (大他者)的角度来欲望的。当人的欲望指向的是一个自然物体时,只有当这个物体受到同样针对它的他人的欲望的 “中介”时,这欲望才是人性的。拉康深受科耶夫影响,认为某物之所以能上升成 “人性的”欲望对象,而非仅仅是维持本能的需求对象,原因完全不取决于这个事物本身,而是取决于它被他人欲望这个事实。在两军激战的阵地上,为了夺取或者保护山头飘扬的一面破碎不堪的旗帜,双方的战士不惜为之付出生命,前赴后继在所不辞。就其本身而言,这面旗帜只是一块破布而已,毫无价值,但正因为它是双方的欲望对象,所以才有人为之血溅沙场。

这句箴言的第二层意思是:人的欲望就是被大他者欲望,得到大他者的承认。拉康的这种观点深受科耶夫的影响:“人性的欲望必须指向另一个欲望……人的欲望,或者更准确地说,人这种动物的欲望生产了自由而历史的个人,他能够意识到他的个性、他的自由、他的历史,最终甚至能意识到他的历史性。因此,人的欲望不同于动物的欲望,因为人的欲望指向的不是一个实在的、‘实证的’、既定的对象,而是指向另一个欲望。因此,在男女关系中,只有当欲望的不是身体,而是他人的欲望时,这欲望才是人性的;只有当他想 ‘拥有’或者 ‘同化’作为欲望的欲望时,也就是说,只有当他希望在他的人性的价值中,在他作为一个人性的个体这一现实中被 ‘欲望’,或者被 ‘爱’,或者被 ‘承认’时,这欲望才是人性的。”[27](P6)

从上述分析可知,“人的欲望就是大他者的欲望”,这一论断不仅适用于言说的主体,而且也适用于陈述的主体。无论是作为言说的主体还是陈述的主体,主体的欲望本质上都是大他者的欲望,然而这一事实即使对陈述的主体也是无意识的。陈述的主体喋喋不休地说着我想、我要、我希望、我认为,其实他所想要的、他所希望的事物只是大他者所想要的、希望的事物;甚至他之所以想要什么、希望什么,那也是因为大他者让他那样期盼、那样欲望,而他对此却一无所知。从精神分析学来说,主体实实在在是一个牵线木偶,他的一举一动都受制于大他者的支配,而他还以为这一切都出自自己的意愿。西方谚语说:人类一思考,上帝就发笑。这句谚语的本意是嘲笑人的理性与神的神圣相比微不足道,但现在我们可以从精神分析的视角赋予一种新的理解:人自以为是他自己在思考,其实是大他者在让他思考,而且是让他那样思考。现在我们终于明白,既然 “人的欲望就是大他者的欲望”,而无意识作为一种话语乃是一种欲望的表达,那么自然 “无意识就是大他者的话语”。然而大他者是谁呢?这是我们所要追问的最后一个问题。

四、谁是大他者?

大他者是谁呢?这是所有阅读拉康著作的读者都会深感头痛的问题。在弗洛伊德的著作中,他者 (other)并未成为一个特殊的精神分析学概念,芬克认为,拉康似乎是通过科耶夫从黑格尔处借来并发展了这个概念。前文业已指出,甚至在1953年的罗马报告中,拉康都还没有区分小他者 (other)和大他者 (Other)。直到1955年第二期研讨班,拉康才明确区分了二者,从此这种区分就在拉康此后的学术生涯中始终占据了核心地位。

拉康的小他者指的并非某个真实的他人,而是主体折射和投射的自我——主体总是将某个或者某些他人折射和投射为他的自我。小他者和自我之所以能够相互交换,原因就在于此。小他者完全属于想象界,它是主体认同的对象。大他者完全位于象征界中,完全铭刻在象征命令之中。大他者指示了一种根本的他异性 (otherness),它绝不是主体可以认同的对象,而是主体服从/取悦的对象。主体不会去认同大他者,不是大他者不允许主体这样做,而是主体不允许自己这样做。这一点参照基督教就一目了然了:不是神不允许基督徒模仿自己,而是基督徒绝不允许自己模仿神。“大他者既是另一个主体,它以其根本的他异性和不可同化的唯一性成为一个主体,又是中介主体和其他主体之关系的象征命令。”[28](P136)我所要补充强调的是,大他者作为一个主体乃是大写的主体 (Subject)——发布命令的主体,而非小写的主体 (subject)——服从命令的主体/臣民。在大他者的这两个含义中,作为象征命令的大他者优先于作为另一主体的大他者,因为拉康明确指出,“大他者应该首先被当做一个场所,言语就是在这个场所中被构成的”[29](P274)。尽管有这种逻辑轻重之别,但我还是认为,当事关拉康的大他者时,我们在任何时候都应该将这两个含义同时加以考虑。大他者既是言语—命令构成的处所,也是那个说话—发布命令者,谁占据了这个位置,谁就是大他者;但是,当然没有任何具体个人或者群体能够真正占据这个位置。说大他者就是语言,就是象征命令,这固然不错,但这种去拟人化的理解有损拉康这两个箴言的冲击力:无意识就是大他者的话语,人的欲望就是大他者的欲望。我们无意为拉康的哲学增加神秘色彩,但也不愿损害它与其修辞密切相关的强大力量。严格地说,大他者不是象征命令,而是象征命令的发布者,当然如上所述,这个发布者不可能是任何具体个人或者群体可以充当的。大他者之所以为大,乃是因为它对主体拥有权力,主体心甘情愿地服从他,取悦他,竭力向他寻求认可和赞扬。没有大他者的首肯,任何真理都无法获得保证:“分裂的主体力图把谎言放置到真理的位置,把假话放进大他者的口中,因为一个讯息只有在被大他者说出时才能被当做真理。”[30](P82)

那么大他者就是超我吗?在拉康的精神分析学中,超我与大他者这两个概念在内涵上的区别是非常微妙的,就超我乃是一个命令而言,拉康明确指出超我就是大他者。大他者就是作为一个命令的超我,而作为一个命令的超我本质上乃是“淫秽的”。因此,超我的淫秽之处也就是大他者的淫秽之处。其淫秽性表现在三个方面:首先,这个命令在要求上是专横的,它所要求的是绝对的、无条件地服从,因此是不可理喻的、罔顾一切的;其次,它在逻辑上是空洞的,它是一种纯粹的命令,纯粹的法律,也就是说,它仅仅以“你必须……!”这样的形式出现,除了言语本身,它没有任何其他根据;最后,在主体的原始经验中,超我既是最具毁灭性的东西,也是最令人迷狂的东西。超我的淫秽性,也就是大他者的淫秽性,在意识形态的命令中具有表现最为典型。①参见马元龙:《为何超我是淫秽的?》,载 《马克思主义与现实》,2012(1)。

绝对命令最纯粹的表达是:你能,因为你必须!正是在这个意义上,我们才能理解为何拉康要在 《精神分析的伦理学》中将康德与萨德相提并论,因为他看到康德的绝对命令中隐藏着超我淫秽的享乐命令。正如齐泽克所说:“道德律的淫秽性表现在什么地方呢?不在于黏附于法律之纯粹形式之上并污染了这种形式的那些多余、残余的经验性的 ‘病态的’内容,就在于这形式本身。道德律是淫秽的,因为正是它的形式作为驱使我们服从其命令的动力在发挥作用。也就是说,我们服从法律只是因为它是法律,而非因为它有一套确实可靠的理由。道德律的淫秽性是其形式特征的正面。”[31](P81)

“无意识就是大他者的话语”,为了彻底理解拉康的这一箴言,我们不仅必须准确把握能指的特征和无意识话语的结构,还必须深刻理解何为主体以及主体的异化和分裂这一根本事实,并在此基础上明察人的欲望就是大他者的欲望,不能明察这一真理就不可能真正理解无意识就是大他者的话语。最后,我们还必须进而认识,就 “超我是一个命令”而言,大他者就是超我,以及超我的淫秽性。只有全部把握了上述四个方面,我们才能彻底理解何以无意识就是大他者的话语。阐释这个箴言不仅是研究拉康思想的根本任务之一,同时也将为我们思考“人的自由”这一主题开拓一个新的境域。

[1][3][5][6][7][10][11][12][14][15][16][17][18][19][21][22][23][25]Lacan.Écrits:theFirstCompleteEditioninEnglish.New York:W.W.Norton &Company,2006.

[2][8][29]Lacan.ThePsychoses.London:Routledge,1993.

[4]索绪尔:《普通语言学教程》,北京,商务印书馆,1999。

[9]Roman Jakobson.“Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances”.InSelectedWritings:WordandLanguage.Netherlands:Mouton Press,1971.

[13]Lacan.TheFourFundamentalConceptsofPsychoanalysis.London:Penguin,1979.

[20][24][28]Dylan Evans.DictionaryofLacanianPsychoanalysis.East Sussex:Routledge,2001.

[26]P.Muller and J.Richardson.LacanandLanguage:AReader'sGuidetoEcrits.New York:International University Press,1982.

[27]A.Kojève.IntroductiontotheReadingofHegel.Ithaca and London:Cornell University Press,1947.

[30]Pierre-Gilles Gueguen.“Transference as Deception”.In R.Feldstein,B.Fink,and M.Jaanus (eds.).Reading SeminarXI.New York:State University of New York Press,1995.

[31]Slavoj Zizek.TheSublimeObjectofIdelogy.New York:Verso,1989.

——拉康对《孟子》的误读?