Ⅰ类切口手术围手术期预防应用抗菌药物目标性监测效果分析

滕凤兰 于先合 陶 红* 简鸿琇 陈高勇 于海燕

(1 柳州市柳铁中心医院,广西柳州市545007;2 南宁铁路卫生监督所,广西南宁市530000)

Ⅰ类切口手术围手术期预防应用抗菌药物目标性监测效果分析

滕凤兰1于先合2陶 红1*简鸿琇1陈高勇1于海燕1

(1 柳州市柳铁中心医院,广西柳州市545007;2 南宁铁路卫生监督所,广西南宁市530000)

目的了解Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物情况,探索有效的干预措施,促进临床合理应用抗菌药物。方法采用目标性监测方法对普外科、眼科及骨科行甲状腺、乳腺、腹外疝、白内障、翼状胬肉和骨折内固定装置等Ⅰ类切口手术患者分为干预前组(即对照组402份)和干预组(实验组1 996份),进行目标监测,多部门、多专业联合进行抗菌药物合理应用知识培训等,对围术期抗菌药物使用情况进行动态监测、分析,评价干预效果。结果1 996例Ⅰ类切口手术病例中使用抗菌药834例,使用率41.78%;用药频次前三位的是:五水头孢唑啉410例(52.03%)、头孢呋辛254例(32.23%)、头孢替安18例(2.28%);单一用药829例(99.4%),二联用药5例(0.60%);术前0.5~2.0 h给药640例,术前给药时机合理率76.74%;疗程合理615例,用药疗程合理率73.74%。结论围术期用药日趋合理,多科室联合的综合干预措施安全、有效,加强对抗菌药物使用管理力度,选用性价比高的抗菌药物,可以缩短疗程,提高用药水平。

Ⅰ类切口;目标性监测;抗菌药物;围手术期;合理用药

抗菌药物的广泛滥用已成为当今全球严重的公共卫生问题之一,其中Ⅰ类切口手术围手术期抗菌药物的不合理应用是抗菌药物规范管理的重中之重。2011年我院开展抗菌药物临床应用专项整治,根据《抗菌药物临床应用指导原则》(简称《指导原则》)及卫生部办公厅《关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(简称“38号文件”),制定并实施了我院Ⅰ类切口手术围手术期预防用抗菌药物规范。本文就我院开展抗菌药物临床应用专项整治中Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物情况进行统计分析,以考察我院实施Ⅰ类切口手术围手术期预防用抗菌药物规范的效果,为临床合理用药提供依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 采用目标性监测方法,监测对象为我院普外科、眼科及骨科行甲状腺、乳腺、腹外疝、白内障、翼状胬肉和取除骨折内固定装置等Ⅰ类切口手术患者,年龄1~95岁,术前体温、血象正常,无感染指征。以2012年10月至12月的402份病历为干预前组(对照组),2013年1月至12月的1 996份病历为干预组(实验组)。

1.2 观察指标 观察两组患者的抗菌药物使用率和预防用抗菌药物的种类、预防用药时机、用药疗程及术后切口感染率。

1.3 判断标准 根据卫生管理部门下发的《抗菌药物临床应用指导原则》和《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政发[2009]38号)及国家卫生和计划生育委员会《2013年抗菌药物临床应用专项整治活动方案》(卫办医政发[2013]37号)、《围手术期预防应用抗菌药物指南》中有关围术期抗菌药物预防性应用的规定进行评价,加强围术期抗菌药物应用管理,避免过度依赖抗菌药物预防手术切口感染的现象[1~4]。

1.4 统计学处理 采用SPSS 13.0统计软件进行数据分析,计数资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

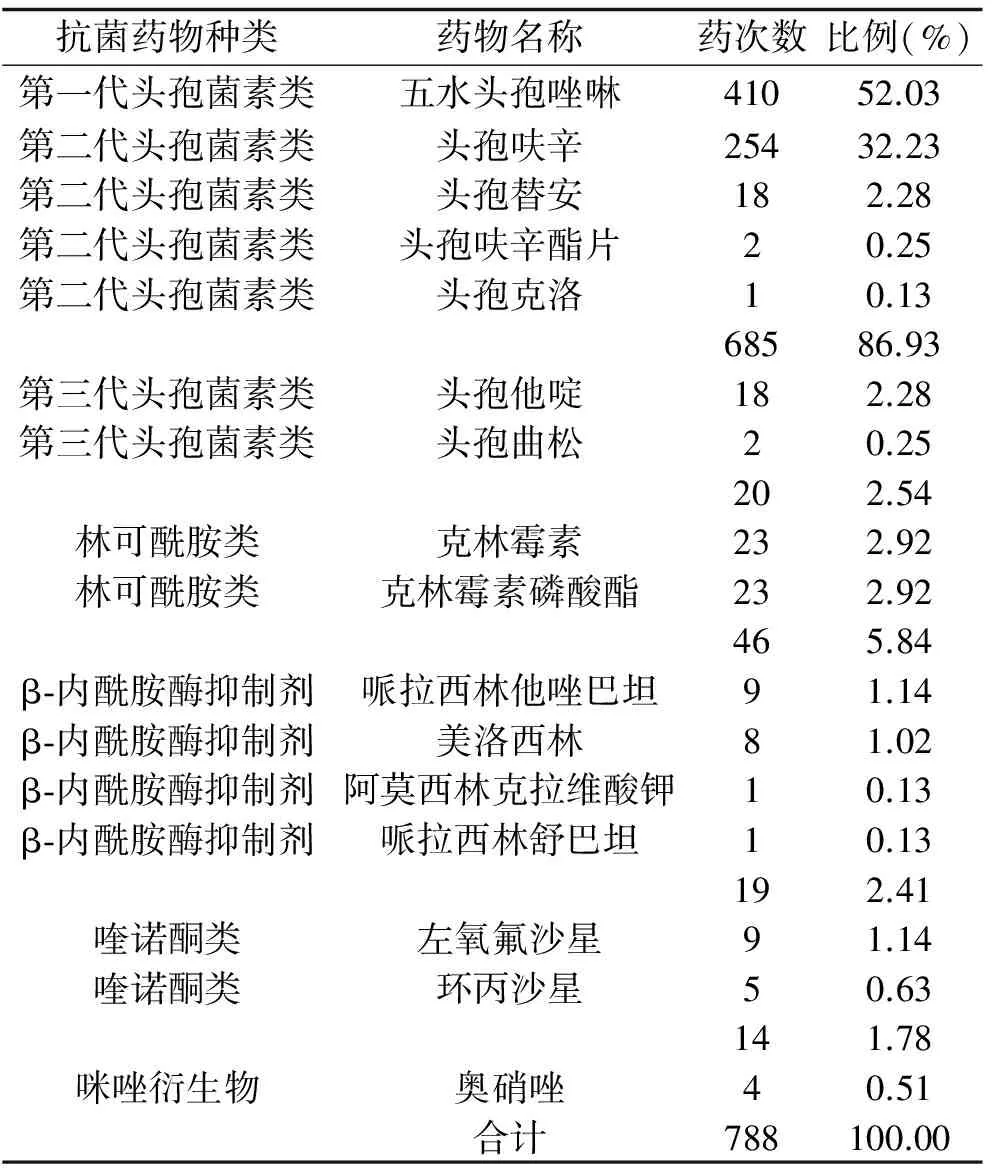

2.1 术前抗菌药物选用种类 干预组(实验组)1 996例Ⅰ类切口手术患者中834例使用了抗菌药物,其中685例(86.93%)选用第1、2代头孢菌素,选用林可霉素类的46例为头孢菌素过敏者,有极少病例选用了第3代头孢菌素、氟喹诺酮类及β-内酰胺酶抑制剂类抗菌药物。详见表1。

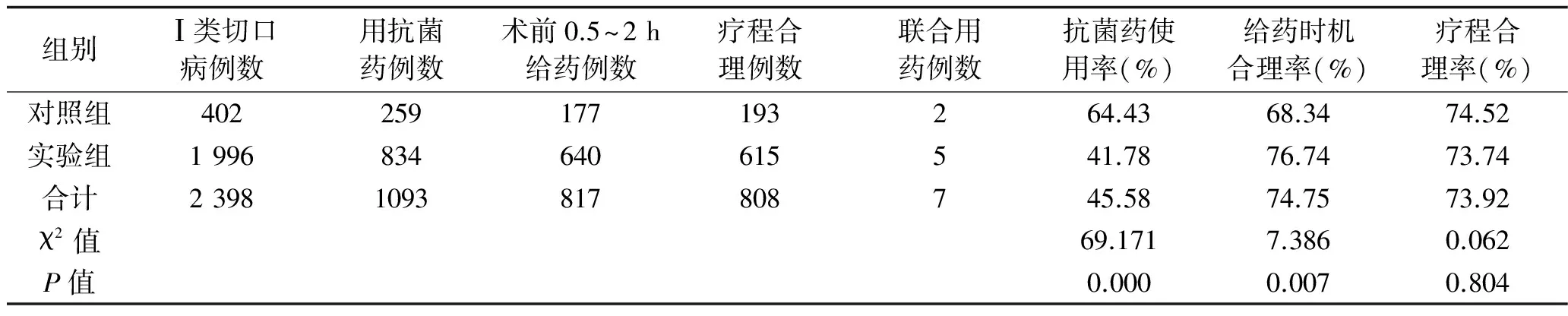

2.2 给药时机与疗程 实验组与对照组抗菌药使用率、给药时间机合理率差异具有统计学意义(P<0.05),而疗程合理率差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

2.3 感染情况 对照组和实验组均未发生手术部位感染,也未发生其他部位感染。

表1 干预组Ⅰ类切口抗菌药物预防使用品种

表2 Ⅰ类切口抗菌药物预防应用时机和疗程比较

3 讨 论

3.1 Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物使用率降低 干预前我院Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物使用率为64.43%,远高于卫生部规定的≤30%的要求。分析原因,可能是部分医师及患者对抗菌药物存在依赖性,以及当前的医疗环境使医师担心,一旦发生感染易造成医疗纠纷等诸多因素[5,6]。对此,我院组织全体员工认真学习全国抗菌药物临床应用专项整治方案的相关内容,加强医患沟通,强化医务人员专业培训,并与临床科室负责人签署责任书。通过专项整治,我院Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物使用率已下降至41.78%(χ2=69.171,P<0.001),差异有统计学意义。

3.2 抗菌药物选择日趋规范 围手术期预防感染选用抗菌药物时,要根据手术类型、常见的致病菌、抗菌药物抗菌谱、手术部位及抗菌药物组织浓度分布特点等选用抗菌药。Ⅰ类切口手术感染的病原菌多为金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌,药物的选择应以第一代头孢菌素五水头孢唑林或头孢呋辛为主,对青霉素过敏的患者可选用克林霉素[4]。经过抗菌药物专项整治,Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物的选择日趋规范。

3.3 用药时机 预防用药的关键时期是致病菌入侵伤口后4 h内。在整个手术期间,血液和组织中的抗菌药物必须保持有效的杀菌浓度,因此最佳给药时机是术前0.5~2 h时静脉给药,手术时间>3 h、术中失血>1 500 mL时,应于术中追加用药1次。卫生部规定Ⅰ类切口手术预防用药时间最长不超过24 h。本次调查干预前组术前0.5~2 h给药例数占总用药例数的68.74%,干预组为76.74%(χ2=7.386,P=0.007),差异有统计学意义;预防用药<24 h为合理,干预前组用药疗程合理率74.52%,干预组为73.74%(χ2=0.062,P=0.804),差异无统计学意义。

开展抗菌药物临床应用专项整治以来,我院医务人员经过相关学习和培训,对Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物已基本能遵循《指导原则》和“38号文件”的要求进行应用,避免了抗菌药物滥用,很大程度上促进了我院抗菌药物临床应用的合理性。加强抗菌药物培训及管理,定期进行全院抗菌药物合理应用知识培训,临床药师积极参与临床用药,充分发挥药师在药物应用方面的优势,对不合理用药现象及时进行干预、总结、反馈。在医院内部形成人人遵守制度、维护制度、监督制度实施的良好氛围,保证制度的严肃性和权威性[7]。多科室联合的综合干预措施安全、有效,继续加强对抗菌药物使用管理力度,选用性价比高的抗菌药物,缩短疗程,提高用药水平。

[1] 中华人民共和国卫生管理局.抗菌药物临床应用指导原则·卫医发[2004]285号[S].北京,2004.

[2] 中华人民共和国卫生管理局.卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知·卫办医政发[2009]38号[Z].北京,2009.

[3] 中华人民共和国国家卫生计生委.2013年抗菌药物临床应用专项整治活动方案通知·卫办医政发[2013]37号[Z].北京,2013.

[4] 中华医学会外科学分会,中华外科杂志编辑委员会.围手术期预防应用抗菌药物指南[J].中华外科杂志,2006,44(23):1594-1596.

[5] 袁晓宁,赵 心,王少利,等.医院眼科清洁切口手术预防使用抗菌药物管理效果分析[J].中华医院感染学杂志,2013,23(20):5037-5039.

[6] 尤 冉,王 军.白内障围术期药物预防术后眼内炎的研究进展[J].中华医院感染学杂志,2014,50(2):153-157.

[7] 孙 玲,刘寿东,潘海涛.对我院Ⅰ类切口手术围手术期预防用抗菌药物干预效果分析[J].陕西医药杂志,2014,43(1):60-62.

滕凤兰 (1966~),女,本科,副主任医师,研究方向:医院感染。

R 63

B

1673-6575(2014)04-0490-03

10.11864/j.issn.1673.2014.04.32

2014-04-11

2014-06-05)

*通讯作者