隔姜悬起灸神阙穴治疗轻症小儿腹泻并发腹胀的疗效观察

范东英,刘惠玲

(甘肃省中医院,兰州 730050)

幼儿腹泻在小儿科是较常见的临床症状之一,多由胃肠功能紊乱引起。特别是并发腹胀时将增加患儿呼吸困难,出现口干、气喘、烦躁不安,甚至危及生命[1],若能在护理方面处理好腹胀,可改善临床症状,减轻患儿痛苦,使病情趋向好转。用灸法或药物敷脐均通过脐部,由经络循行迅达病所,起到疏通经络、调达脏腑、扶正祛邪、调整阴阳的作用而令病愈[2]。对于服药困难且担心药物副作用的患儿来说,艾灸神阙穴有方法简便、疗效好、见效快、易掌握的优点。我科于2013年1月至2013年6月采用隔姜悬起灸神阙穴治疗轻症小儿腹泻并发腹胀20例,效果较好,现将具体情况报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2013年1月至2013年6月于我科就诊患儿40例,均为腹泻并发腹胀患儿,无菌痢合并,最小月龄3个月、最大19个月,男婴23例、女婴17例。病程3 d以下。无脱水和无电解质紊乱症状。大便每日8次以下,黄色或黄绿色,稀糊状或蛋花汤样,有酸臭味,混有少量黏液及未消化食物,大便镜检可见大量脂肪球或伴有少量白细胞。将患儿随机分为观察组和对照组各20例,2组患儿在年龄、性别、病情和病程等方面比较差异均无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

1.2 试验方法 观察组给予隔姜悬起灸神阙穴治疗,对照组给予传统悬起灸神阙穴治疗。传统悬起灸:患儿平卧,仅暴露脐部,用10 cm×10 cm 双层纱布盖脐,在距脐3~5 cm处灸,高度以小儿能耐受、不致烫伤皮肤为宜,15~20 min为最佳时间,每日3次,共3 d;隔姜悬起灸:在神阙穴部位铺盖2~3 mm的鲜姜片,距姜片3~5 cm高处施与悬起灸。无效则药物治疗。温度计探头固定于施灸部位中心处,紧贴皮肤放置。试验组患儿均须做姜敏试验:前臂掌侧涂姜汁10 min后,观察局部皮肤,无过敏反应(皮疹、风团等)方可继续治疗。

1.3 评价指标

1.3.1 疗效判定标准 治愈:大便成形,每日1~2次;有效:大便次数较前减少3~5次,较治疗前稠,但不成形;无效:大便无改变,出现脱水症状。

1.3.2 疗效评价指标 初感时间:开始实施艾灸至测量温度高于体温的时间段。耐受温度:温度计测量患儿不耐受的温度。耐受时间:从初感温度到耐受温度持续的时间。

2 结 果

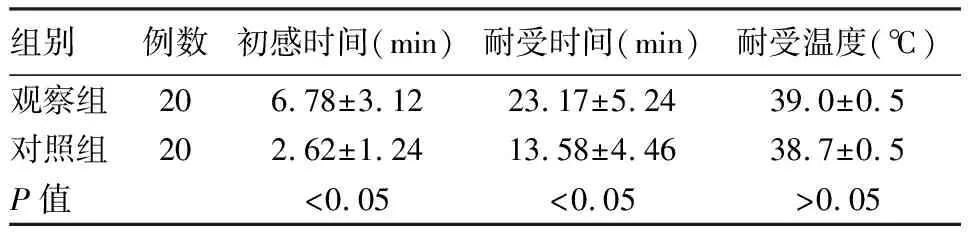

2.1 隔姜悬起灸与传统悬起灸热敏度比较 由表1可见,2组患儿耐受温度差异无统计学意义(P>0.05);初感时间和耐受时间有统计学意义(P<0.05)。与传统悬起灸相比,隔姜悬起灸的初感时间和耐受时间均较长,作用更温和、持久。

表1 两组患儿热敏度比较

表1 两组患儿热敏度比较

组别例数初感时间(min)耐受时间(min)耐受温度(℃)观察组206.78±3.1223.17±5.2439.0±0.5对照组202.62±1.2413.58±4.4638.7±0.5P值<0.05<0.05>0.05

2.2 隔姜悬起灸与传统悬起灸疗效比较 观察组总有效率95.0%,对照组总有效率75.0%,两组疗效相比差异有统计学意义(U=2.09,P<0.05),可见隔姜悬起灸的疗效肯定且优于传统悬起灸。见表2。

表2 两组患儿总体疗效比较

3 讨 论

祖国医学认为,小儿脾胃娇嫩,感受外邪可致脾失健运,胃失和降,气滞而腹胀。治疗当健脾和胃、理气消胀。神阙穴位于人体之中央,其上为阳,其下为阴,介于阴阳二者之间,得天独厚,故能调和阴阳、扶正祛邪、温补脾肾,故可治百病,尤其是脾、胃、肾之病。艾灸刺激神阙穴周围的神经,促进人体的神经体液调节作用和免疫机能,从而改善胃肠功能活动,达到治病的作用[3]。有研究表明,艾灸位于经络线上的穴位会出现较为明确具体的温度传递性,当艾灸辐射与传导时,穴位局部温度升高,血液中热量传递,从而促进局部血液循环[4]。但在临床应用中发现,施灸于小儿神阙穴,具有皮肤感热快、持续时间短、疗效不甚满意的缺点。鉴于此将悬起灸与隔姜灸相结合,在神阙穴部位铺盖2~3 mm的鲜姜片,距离姜片3~5 cm高处施与悬起灸,初感时间和耐受时间均较长,作用更温和、持久。悬起灸的热效应具有温经止痛之功效,又通过穴位刺激促进胃肠功能恢复,可以达到消除腹泻并发腹胀的作用。隔姜悬起灸发挥姜片发汗解表、温中止呕、祛风散寒之功效,且姜片对热既有隔热作用又有保温作用。此法易操作、效果温和持久、无创伤、无副作用,可免除患儿服药及注射所受痛苦,易被患儿及家长接受,值得临床推广。

参考文献

[1] 贾云凤. 28例婴幼儿腹胀的护理体会[J]. 哈尔滨医药,2002,22(6):76.

[2] 盛生宽. 神阙穴临床运用探讨[J]. 中国针灸,1996(1):46-47.

[3] 杨利华. 艾灸神阙穴治疗婴幼儿腹泻疗效观察[J]. 四川中医,2012,25(3):105.

[4] 张 欣, 尚 坤, 王富春. 隔姜灸对原发性痛经(寒湿凝滞型)患者经络特性的调整作用与临床疗效的观察[J]. 时珍国医国药, 2010, 21(8):2011-2012.