从认知语言学角度看“拿”的多义现象

王国江

(延边大学 汉语言文化学院,吉林 延吉 133002)

“拿”在现代汉语里是一个多义词。之前的研究多集中在“拿”的语法化及与“拿”相关的表处置、使役、被动等意义的研究,对于“拿”的一词多义现象研究还比较少。孙崇飞(2013)[1]以意义潜势、信息潜势、认知模型等认知概念为基础,分析了“拿”的词义演变,但我们觉得孙文的分析还有不完善之处。我们希望从另一个角度重新分析“拿”的一词多义现象,以期得到更加全面的阐释。

我们考察了《现代汉语词典(第五版)》(2005)[2]和《新华汉语词典》(2007)[3]两部词典,它们对于“拿”义项的说明相差不大。我们整合两部词典对“拿”义项的说明,整理出本文所要分析的“拿”的义项。如下:

①用强力取、捉、逮捕:拿下敌人的碉堡。

②用手或用其他方式抓住、搬动(东西)、握住:他手里拿着一把扇子。

③领取、得到:群众演员是按工作日拿薪水的。

④掌握:这事拿不准。

⑤刁难、要挟:这件事谁都能干得了,你拿不住人。

⑥装出、故意做出:拿腔作势。

⑦强烈的作用使物体发生过度改变:这块木头让药水拿白了。

⑧介词,引进所凭借的工具、材料、方法等,意思跟“用”相同:拿眼睛看。

⑨介词,引进所处置的对象:别拿我开玩笑。

一 “拿”的认知分析

1.“拿”的义项分析。

(1)“拿①”:用强力取、捉、逮捕。

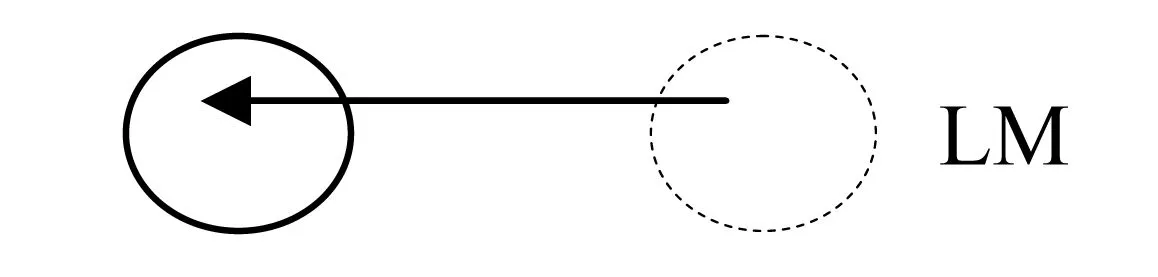

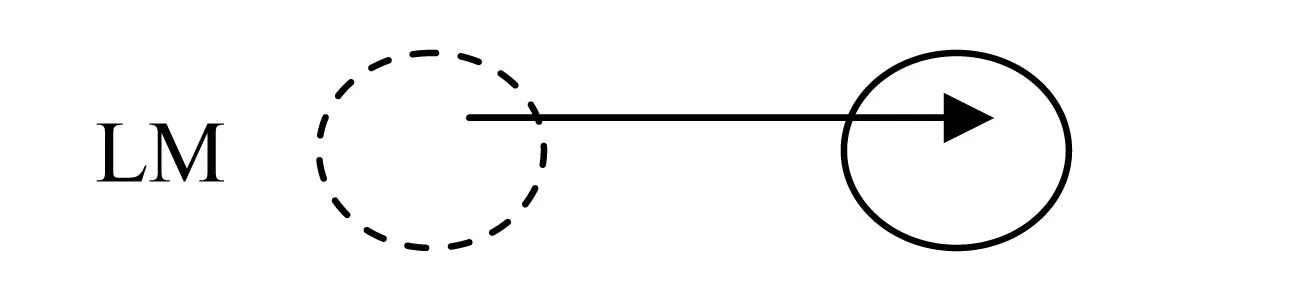

Langacker(1987)[4]将PATH意象图式分为三部分,分别是:TRAJECTOR(TR)、LANDMARK(LM)和PATH。我们根据PATH意象图式,此义项可以分析为:

TR:被捉取的事物

LM:可以把某个方向看作参照

[起点]:不详

[终点]:终点方向

[过程]:从某个方向到达一定的终点

“拿①”的义项比较具体,是“拿”的本义。何洪峰、苏俊波(2005)[5]从语法化的角度也说明“拿”最初的意义是“擒捉、拘捕”义。

(2)“拿②”:用手或用其他方式抓住、搬动(东西)、握住。

“拿②”也可以用PATH意象图式来进行描写,也可以认为是“某个事物从某个方向到达一定的终点”。但是,相比“拿①”来说,“拿②”的意义更加宽泛,凡是能够握取的事物都可以“拿”。“把特殊的、复杂的东西归成一般的、简单的东西,这是概括所完成的工作。”(叶蜚声、徐通锵1997)[6]人类的认识也正是由具体到抽象的过程,由“拿①”引申出“拿②”也正是词义发展的轨迹。

(3)“拿③”:领取、得到。

“拿②”可以看作是“手部动作”和“事物”共同运动来实现“拿”的动作,而“拿③”凸显的是所得到的“事物”,手部动作不再是特别强调和凸显的,意义进一步宽泛。如例句:

③群众演员是按工作日拿薪水的。①

[起点]:事物原有位置

[终点]:终点方向

[过程]:事物由原有位置转移到终点方向

此义项中,“拿”的事物不单单是实实在在的具体事物,如上例中的“薪水”,也可以是“拿”抽象的事物,比如说“拿一等奖”。“一等奖”已是一种抽象的荣誉称号,并不是实实在在可以拿到手上的东西。我们可以看出,此义项中,手部动作已不再明显,虽然也表示的是“持拿”义,但明显地已经是突出“拿的事物”,而非动作。

(4)“拿④”:掌握。

“拿③”一般是用在空间域,投射到认知域,表示“掌握”的意义。此义项中,手部动作已看不出或完全用不到手部动作。表“掌握”义的“拿”与人的某种意识或思想相联系。相比于“拿③”,“拿④”表达的意义更加抽象,而所“拿”的“事物”一般也都是相对来说比较抽象的,而非实在具体的事物。例如:

④这事拿不准。

[起点]:不详

[终点]:施事者所在位置

[过程]:抽象位移,无确定方向

与此义项中“拿”搭配的除了“事”之外,还有“权力”,都是具有抽象意义的词语。它们已经无法用手做出具体的动作来将其“拿”在手上,而只是人们头脑中认为“事”或“权力”能够让人们拿在手上,从而完成或是达到施事者一定的目的。

另外,我们可以发现,从“拿①”到“拿④”,“拿”义项所表示的意义一步步地宽泛、抽象,与“拿”搭配的对象也是一步步由具体到抽象。Fillmore(1968)[7]认为一词多义现象与该词所处的“框架(frame)”有密切关系。“语言理解正是将语言传递的内容与已知框架进行匹配的过程。”(Charniak 1980:转引自李福印2006)[8]因具有可替换性框架,因此很多词汇才具有一词多义的现象。就比如本文所分析的“拿”的所在的框架,在这个框架里,包括了施事者、受试者、动作等要素。而以上“拿”的四个义项都具备这些要素,所不同的是,“拿①”“拿②”所在的框架是一个可实际感知的框架,只不过“拿②”比“拿①”可感知的事物要宽泛。而“拿③”的框架实际可感知程度降低了,“拿④”的框架实际可感知度更低。正是由于这些词义理解所需要的已知框架的存在,对于一词多义现象的解释可以进一步完善。

(5)“拿⑤”:刁难、要挟。

⑤这件事谁都能干得了,你拿不住人。

TR:某种事物,如话语

LM:原有位置(或施事者位置)

[起点]:施事者的位置

[终点]:受试者的位置

[过程]:抽象位移,无确定方向

我们分析的“拿⑤”PATH意象图式与上文的有所不同,方向正好相反。我们认为“拿①②③④”所表示的意义都是由某处将某物拿到施事者的一方,而“拿⑤”则是将某物(如话语)由施事者的一方“拿到”某处。“拿不住人”意味着施事者因为某种原因,无法将自己的某种话语、命令等传递给受试者,从而无法完成施事者一定的目的。

(6)“拿⑥”:装出、故意做出。

我们也可以将“拿⑥”意象图式的分析看作与“拿⑤”相同,可以理解为将某物(如话语、行为)由施事者的一方“拿到”某处。例如:

⑥拿腔作势。

[起点]:施事者的位置

[终点]:不详

[过程]:抽象位移,无确定方向

与“拿⑤”不同的是,“拿⑥”所表示的“终点”是不明确的,可以指向某个受事,也可以无指向,只是施事者自己的一种行为。

孙崇飞(2013)[1]认为,“拿⑤”“拿⑥”的义项是由“拿④”引申出来的。虽然“拿⑤”“拿⑥”的意象图式与上文所列义项不同,但我们能够清楚,在掌握某种权利之后有些会表现出像“拿⑤”“拿⑥”等所表示意义的行为。

(7)“拿⑦”:强烈的作用使物体发生过度改变。

“拿⑦”所表示的意义多为使物体向不好的方向发展,例如:

⑦这块木头让药水拿白了。//碱搁得太多了,把馒头拿黄了。

“拿⑦”所表示的意义进一步抽象,我们将其描述为:

[起点]:事物原有状态

[终点]:非期望状态

[过程]:由原有状态转变成非期望状态,无方向

此义项中,完全看不出与手部动作的关系,说明已与手完全脱离。但是,我们认为“拿⑦”是由“拿②”通过隐喻关系而来了。“拿白”“拿黄”是物体的状态朝着不好的,坏的方向转变,而这一转变是我们不期望发生的。

(8)“拿⑧”:介词,引进所凭借的工具、材料、方法等,意思跟“用”相同

“拿⑧”义项所表达的意义完全虚化,不再是表示实义的动词,是由“拿②”进一步虚化而来的。如例句:

⑧拿眼睛看。

句子中的主要动词是“看”,而非“拿”,“拿”只是引进“看”的工具。此义项我们将其描述为:

[起点]:不详

[终点]:不详

[过程]:抽象位移,无确定方向

(9)“拿⑨”:介词,引进所处置的对象

⑨别拿我开玩笑。

“拿⑨”也为虚词,此义项我们也可以将其描述为:

[起点]:不详

[终点]:不详

[过程]:抽象位移,无确定方向

“拿⑨”所引进的对象可以是人,也可以是事物。我们认为此义项有可能由其它义项间接引申而来。

2.“拿”义项之间的关系。

根据以上的分析,我们得出“拿”义项之间的关系,如图1:

图1 “拿”各义项关系

二 结语

“拿”是现代汉语中的常用词,具有多个义项。本文从认知语言学入手,运用意象图式、隐喻、框架等相关的理论,分析了“拿”各义项之间的关系。认知语言学的相关理论可以让我们从另一个角度很好地分析汉语的一词多义现象,有助于我们更加全面、深入地理解现代汉语多义词之间的关系。

注释

① 例句的序号与义项的序号相同。

[1]孙崇飞.手部动作“拿”义及其认知机制[J].外国语,2013(3).

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[K].北京:商务印书馆,2005.

[3]《新华汉语词典》编委会.新华汉语词典[K].北京:商务印书馆国际有限公司,2007.

[4]Langacker.FoundationsofCognitiveGrammar[M]. Stanford:Stanford University Press,1987.

[5]何洪峰,苏俊波.“拿”字语法化的考察[J].语言研究,2005(4).

[6]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要[M].北京:北京大学出版社,1997.

[7]Fillmore. The case for case. In Emmon Bach and Robert T.Harms (ed.)[J]. Universals in Linguistic Theory, 1968

[8]李福印.认知语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2006.

[9]郑伟娜.从认知语言学角度看“掉”的多义及虚化现象[J].汉语学习,2014(2).