探析译本中的“入侵”与“补偿”

——以中译本《了不起的盖茨比》为例

高 巍,张燕飞

(天津科技大学 外国语学院,天津 300222)

无论是中国传统的翻译理论,还是西方现代翻译理论都是视原作为翻译本原,把再现原文当作中心任务,以求得译文能够与原文等值。由此,导向人们对译者的真正作用和地位不够重视。

自二十世纪七十年代以来,西方翻译研究开始转向文化研究,为翻译学的研究开辟了新的视角。随之,对翻译主体性的研究也受到西方理论界的广泛关注,无论翻译研究学派、功能主义学派还是结构主义翻译派都充分肯定了译者的主体性,认识到译者由于受到文化背景、知识结构及审美情趣的影响,在翻译的过程中总会流露出自己的见解乃至左右译作的质量。本文尝试以乔治·斯坦纳(George Steiner) 阐释学的四步骤(信任、入侵、吸收、补偿)翻译理论为视角,以中译本《了不起的盖茨比》为例, 集中探讨译者主体性在翻译过程中的“入侵”与“补偿”阶段是如何影响译文的。

一 “入侵”与“补偿”

阐释学是隶属于理解、解释和应用的方法论学说,历史非常悠久。对阐释学发展做出重大贡献的主要有施莱尔马赫、海德格尔,继而乔治·斯坦纳等学者进一步发展了翻译阐释学。阐释学翻译观发现,译者不是消极的接受文本,而是积极地创造文本。

乔治·斯坦纳在其代表之作《通天塔之后:语言与翻译面面观》[1]指出译者的主体性在翻译过程中的“入侵”与“补偿”阶段表现得尤为突出。“入侵”是指译者受到自身意识形态、文化建构的影响,侵入原文,对原文加以理解。在实际的翻译过程中,译者不可避免地将个人生活经验、文化和历史背景渗入到译文,使翻译变成了对原文的再创造。不难看出在前边的“入侵”阶段,由于受到译者文化意识、翻译动机、个人经历的影响,难免会出现不平衡,因此“补偿”这一步骤必不可少。译者通过有意识的补偿,才能使译文在语言结构、语用功能、文体风格、审美效果等方面尽可能与原文本接近,从而达到译文的平衡。

本文旨在以阐释学翻译理论为视角对20世纪美国作家菲茨杰拉德所著的TheGreatGatsby两个中译本进行研究,探讨译者的主体性在翻译过程中的“入侵”与“补偿”阶段是如何体现的。本文的译本是出自1971年香港今日出版社发行的乔志高的中译本与2004年人民文学出版社出版的姚乃强的中译本。本文之所以要选取这两个译本首先是因为这两个译本在众多译本中受到读者的普遍欢迎。其次乔志高的译本是中国最早的关于TheGreatGatsby的译本而姚乃强的译本则是中国最近的一个译本,两个译本的时间跨度相距三十余年,两位译者所处的环境、本人的教育背景、文化背景及翻译观都存在着巨大的差异。因此,在TheGreatGatsby的两个译本中,读者可以领略到两位译者各自运用不同的方式对原作进行的“入侵”与“补偿”。

二 “入侵”的强弱化体现

乔治·斯坦纳认为入侵是翻译的第二阶段,是译者对文本的阐释表达。他同时指出由于受到“偏见”的影响和制约,不同的文化意识和个人理解会对文本造成不同的侵入,从而会有不同译本的出现。斯坦纳认为译者对文本的入侵程度也会有所不同。译者可能考虑到读者的接受及阅读效果,采用弱化入侵;有时为了强调感情渲染效果,采取一种强化的入侵方式。

例1:“Self-control!” repeated Tom incredulously. “I suppose the latest thing is to sit back and let Mr. Nobody from Nowhere make love to your wife...[2]

乔译:“自制力!”汤姆不能置信地重复一遍,“难道现在非得装聋作哑随便让哪个来历不明的小子跟你太太吊膀子才算时髦。”[3]

姚译:“自制!”汤姆不能自信地重复道,“我想最新的怪事大概是装聋作哑,让来历不明的小子跟你老婆做爱。”[4]

对于“make love”乔志高译为“吊膀子”,采取了一种相对隐晦和含蓄的翻译方式,可以看作是对原文本的一种弱化入侵。把“make love”译成“吊膀子”,是对大家不愿公开谈论男女交往的一种隐晦、低调的处理。鲁迅在其《准风月谈·新秋杂识(三)》有解:“‘吊膀子’呢,我自己就不懂那语源,但据老于上海者说,这是因西洋人的男女挽臂同行而来的,引伸为诱惑或追求异性的意思。”[5]此为“吊膀子”的典故,暗指某些勾引妇女的行为。在当时不太开放的社会形态下,这已经算是最高程度的放荡了,相当于调情。然而把“调情”从汉语翻译成英语,与之对应的英语词汇是“flirt”。然而“make love”和“flirt”含义却大不相同。乔志高并非不明白这两个词的差异,显然是有意而为之。这是因为,一方面在70年代,社会还相对保守,人们避免公开谈论关于“性”的话题。另一方面,译者也充分地考虑了作者菲茨杰拉德生活的年代。虽然以菲茨杰拉德为代表的“爵士时代”,青年男女放浪形骸,比第一次大战前的一辈开放得多,但是美国社会大体上仍未脱离清教徒的传统。在大众文艺及好莱坞的言情电影方面,都有严格的禁忌和禁语。至于菲茨杰拉德本人,虽然是位浪漫派,并且酗酒是他一生的致命伤,可是在男女交往方面倒也言行拘谨。他写Gatsby,无论是一往情深、追求理想(其实是幻想)之恋的大亨,还是在外边养着情妇而满嘴仁义道德的富豪,笔调大都含蓄,没有一字的色情影射。因此乔志高的译本是综合考虑了翻译时的社会情况及原作的作者写作时的时代背景,对其文本进行了弱化入侵。

而姚乃强则译为“做爱”,采取了一种直截了当的翻译方式。此译本诞生于2004年,中国的改革开放已有30年的时间,中国的社会已发生了巨大的变化,人们变得更加的开放。性话题在当今,已不是什么忌讳的事情了。随着性教育的普及,人们能够很直白地谈论这个话题。因此,他会把“make love”译为“做爱”。这是译者充分考虑读者的接受效果而采取的翻译方式。

由此我们可以看出译者的翻译观及译者对读者接受效果的考虑,会对译本产生不同程度的入侵,这就是译者主体性在翻译过程中入侵阶段的体现。也正是乔治·斯坦纳所说的译者对文本的入侵,总会或多或少的留下译者的痕迹。

例2: ...and once there he could suck on the pap of life, gulp down the incomparable milk of wonder.[2]

姚译:……一登上去他就可以吮吸生命的浆液,大口吞下那无与伦比的神奇的琼浆玉液。[4]

这一段讲述的是盖茨比回忆一天晚上他和恋人黛西在街上散步,他觉得那一段段的人行道仿佛变成了通往树顶的秘密阶梯,他登上去,就可以“gulp down the incomparable milk of wonder.” 盖茨比此时有如此美妙的感觉是因为他和心上人在一起,因此觉得一切都是那么的美好。姚乃强则把“milk” 这种生活中普通得不能再普通的牛奶译为“琼浆玉液”。中国读者对“琼浆玉液”的来历,可谓是熟稔于心。“琼浆玉液” 来源于中国的神话,传说“琼浆玉液”是王母娘娘举办蟠桃盛会上的佳品,饮了它可以成仙。现在用来比喻美酒或甘美的浆汁。然而在西方的文化中绝对不会存在“王母娘娘举办蟠桃盛会上的饮品”之意象,这全然是译者的联想延伸。在这里,译者把中国特有的文化强加到西方文化之上,是译者充分考虑到读者的接受及译文的效果而有意为之的强化侵入。这是因为当中文读者读到此处时,定会领略到盖茨比此时处在热恋中那种羽化登仙、飘飘然的美好、幸福之感。这是“由于各民族不同的文化传统、生活环境,往往会形成独特的文化意象”。[6]译者会根据自身的文化修养、个人经验及读者读后的效果而采取的一种强化入侵的翻译策略。

例3:“I was a guide, a pathfinder, an original settler. He had casually conferred on the freedom of the neighborhood.”[2]

乔译:他这一问把我问成领路人,拓荒者,一个原始的移民。他在无意间使我荣任了这一带地方的封疆大吏。[3]

姚译:我成了向导、开拓者和最初的定居者。他不经意授予了我这个社区的荣誉公民称号。[4]

对于“on the freedom of the neighborhood”两位译者有着不同的翻译。乔志高译为“这一带地方的封疆大吏”。“封疆大吏”出自《明史二》:“当是时,都指挥使与布、按并称三司,为封疆大吏。”[7]“封疆大吏”主要指的是指明代的都指挥使、布政使、按察使与清代的总督、巡抚。他们都是由皇帝亲自任命的并掌握军政大权,管理着一方的重要官员。由此可见“封疆大吏”这个词主要是在明清两代使用,显然这个词汇在今天已经淡出了人们的视野,变得陌生了,已经是一个过时的词汇。乔志高把“on the freedom of the neighborhood”翻译为“这一带地方的封疆大吏”,和其本人的生活经历有着密切的联系。乔志高在三岁时就跟随父亲开始学习中国古典文学,之后在私塾里学习四书五经。大学毕业后,就长期居住在美国。因此,乔志高在《大亨小传》里使用的语言并不完全是七十年代的汉语,而是在很大程度上保留了前一代的用语习惯,甚至与内地和港台的汉语用法有些脱节。对此高先生也曾说过“我的第二语言(英语),不时会露出非我母语的痕迹;我的第一语言(中文),也不免跟台湾、香港、大陆三地的现行语文有点脱了节。”[8]因此,我们就不难理解乔志高会把“on the freedom of the neighborhood”译为“这一带地方的封疆大吏”了。

姚乃强则把“on the freedom of the neighborhood”翻译成为“这个社区的荣誉公民称号”。“荣誉公民”一般都是为城市经济发展、文化建设、国际交流及社会公益事业做出积极贡献的人士。姚乃强把“on the freedom of the neighborhood”翻译成“这个社区的荣誉公民称号”与译者个人的生活经历密不可分。姚乃强生于19世纪40年代,一直生活在中国,没有长时期的海外生活经历,因此他的汉语是随着社会的发展变化而变化的。姚乃强的译本完成于2004年,那时中国的改革开放将近30年,人们的生活和语言都发生了很大的变化。“荣誉公民”这个词汇也逐渐走进了人们的生活。因此,姚乃强把“on the freedom of the neighborhood”翻译成“这个社区的荣誉公民称号”,这不仅更符合现代汉语的说法,而且中文读者读到此处时,定能够感觉到一位热心的市民正在为一位陌生人指路。这样的翻译也能够让读者更好的理解和欣赏原文。

两位译者之所以对“on the freedom of the neighborhood”有着不同的翻译,是受到了译者的自身经历,学术积累的影响。乔志高大学毕业后就长期居住在美国,因此他所掌握的汉语与中国的汉语发展水平有一定的差距甚至有些脱节。而译者姚乃强则生于中国,长于中国,他的汉语是随着中国的变化发展而改变的。因此译者的生活经历、文化背景及对语言的掌握程度都会对作品的理解和阐释产生影响,可见译者的主体性影响着译文的质量。

三 “补偿”的正向体现

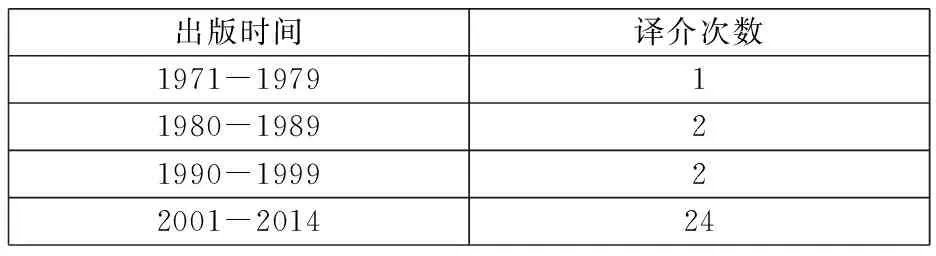

《了不起的盖茨比》译本的出版使中国读者领略到菲茨杰拉德在人物刻画、情节发展及结构安排上的匠心独运。值得强调的是,从1971到2014年间,原作TheGrateGatsby的被译次数多达29次,中文译作名为《了不起的盖茨比》、《伟大的盖茨比》《长岛春梦》《灯绿梦渺》等。这部小说在中国的译介时间分布,统计如下表(首印本)。

表1

随原作应运而生又不断更迭的中译本持续出现。通过译本来延续原作生命的方式融汇着众多中国学者、读者对这部有着独特魅力经典之作的喜爱与欢迎。同时也可以视为译作使原著地位在译入语文化中得以提升,对原作形成了一种正向补偿效果,即斯坦纳所说的对于原文的补偿。

然而《了不起的盖茨比》结构宏大、文字优美、文化内涵丰富,在翻译时难免会出现损失。为了减少原文中精华部分在翻译过程中的流失,两个译本均出现了不同程度的正向补偿,如乔志高采取了增译的补偿方法而姚乃强则采用了直译加注式补偿。

例4:… bought a dozen volumes on banking and credit and investment securities, and they stood on my shelf in red and gold like new money from the mint, promising to unfold the shinning secrets that only Midas and Morgan and Maecenas knew.[2]

姚译:我买来了十来本有关银行业、信贷和投资证券等方面的书,它们排立在我的书架上,红色的和金色的书皮闪闪发亮,像是刚从印钞机取出的新钞票,预示要揭开只为迈达斯、摩根和米赛纳斯所掌握的致富秘密。[4]

姚注:迈达斯,希腊神话中的国王,曾求神赐予点金术。[4]

神话是文化的重要组成部分,对人们的思想、行为方式有很大的影响,是一个民族重要的精神寄托。姚乃强对“迈达斯”的注释,一方面让中文读者了解到“迈达斯”是源于希腊神话而且曾经求神赐予点金术。当尼克看到这些关于银行业、信贷和投资证券等方面的书时,马上想到的是“迈达斯”。这就能让汉语读者体会到尼克渴望的是一蹴而就的成功,因为这些书如同点金术一样,能够让他快速的得到财富。而他对成功的衡量标准也只是财富获得的多少。姚乃强这种直译加注释的补偿方式更能让汉语读者看到尼克内心的浮躁。译者采取这样的补偿方式与译者的翻译目的有着密切的联系。姚乃强在《了不起的盖茨比》的序言中曾写道;“金钱对小说中的主要人物及社会都有巨大的腐蚀作用,对当今的社会也有一定的警示作用。”[4]由此可见,姚乃强采取这样的补偿方式与其个人的翻译目的有很大的关系。因此译者的翻译目的对译文的补偿有着重要的影响。

例5:The only building in sight was a small block of yellow brick sitting on the edge of the waste land, a sort of compact Main Street ministering to it and contiguous to absolutely nothing.[2]

乔译:四周围唯一看得见的只有一幢小黄砖房子,孤零零地站在荒地的边缘,大概算是供应本地居民的一个具体而微的市面,左右隔壁什么都没有。[3]

乔志高把“sitting on the edge of the waste land”翻译为“孤零零地站在荒地的边缘”译者不拘泥于原文的词义和句式,舍弃其具体的细节,直接翻译出文本的意象。通过增译“孤零零”这个词,再现了作者想要烘托的孤寂的氛围,读者读到此处,就可以感受到这里的荒芜,也就能体会到作者内心的孤独、寂寞,会情不自禁的与原文发生共鸣,这也是对原文的一种正向补偿,有助于译文读者对原文的理解。

乔志高采取这种增译的正向补偿方式与他的翻译思想密切相关。乔志高认为“译者的翻译如同记者的报道,要把精神实质传给读者,而不是字对字的翻译。”[8]因此乔志高在翻译的过程中是充分的考虑了读者的接受。通过增译的方法使译文读者能够更好的理解原文,从而达到译文读者与原语读者得到相似的理解与欣赏的效果。从而可以看出译者的翻译思想在翻译过程中发挥着重要的作用。

四 结语

本文以乔治·斯坦纳阐释学翻译四步骤理论为视角,分析了TheGrateGatsby的两个中译本,探讨了译者主体性在翻译过程中“入侵”与“补偿”阶段所发挥的作用。旨在说明翻译不是对原作简单地复制,而是融入了译者对文本的文化、艺术、历史等等人文内容的理解和阐释进而进行传达。

综上所述,翻译过程中发挥译者主观能动性是势必肯定的,译者的个人经历、文化背景、翻译观在翻译过程中发挥着重要的作用。译者的主体性对翻译效果有很大的影响,但这并不意味着译者主观能动性可以任意的发挥。译者要竭尽全力的理解原文,理解作者所传达的精神,同时又要考虑读者的知识结构、文化时代背景、接受程度,从而使译语读者能够获得与原语读者近似的反应。

[1]Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation [M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Press, 2001.

[2]Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby. Beijing: Foreign Languages Press, 2009.

[3]乔志高.大亨小传[M].上海:上海三联书店,2013.

[4]姚乃强.了不起的盖茨比[M].北京:人民文学出版社,2004.

[5]鲁迅. 准风月谈[M].北京: 北京师范大学出版社,2014:62.

[6]谢天振. 译介学[M].上海:上海教育出版社,1999:68.

[7]张廷玉. 明史[M].北京:中华书局出版社,1974:55.

[8]乔志高.恍如昨日[M].香港:天地图书有限公司,2003:123.