复合茶油微胶囊的开发及产品性能分析

葛 昕 费学谦 王亚萍 罗 凡

(中国林业科学研究院亚热带林业研究所,富阳 311400)

茶油又名茶籽油、山茶油,茶油中不饱和脂肪酸含量高达90%,以油酸和亚油酸为主,含有少量的亚麻酸等高价不饱和脂肪酸,还富含脂溶性维生素E、维生素K以及茶多酚、茶皂甙、角鲨烯,有“东方橄榄油”之称[1]。近年来茶油产量迅速提升,为茶油的开发利用提供了良好的基础。茶油经过微胶囊化后可以防止氧化和营养成分的破坏。目前茶油微胶囊的研究集中在初步探索阶段[2-3]。本试验在制备茶油微胶囊基础上,通过加入亚麻油及吊瓜子油,以期提高茶油中亚麻酸的含量,并且提高其中亚麻酸的抗氧化性能,制得一种强化亚麻酸含量的茶油微胶囊制品,并对复合茶油微胶囊产品的开发提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

SOX416粗脂肪测定仪:济南海能仪器有限公司;Mastersizer 2000激光粒度仪:英国马尔文仪器有限公司;873 Rancimat氧化稳定性测定仪:瑞士万通中国有限公司;FOSS凯氏定氮仪:福州精科仪器仪表有限公司;SFY-20A卤素快速水分测定仪:深圳冠亚;GC-2010气相色谱仪:岛津中国;Waters2695液相色谱仪:沃特世科技有限公司;723N分光光度计:富阳科导化工。

茶油、吊瓜子油:浙江建德霞雾农业开发中心;亚麻籽:易宝佳园农产品网店;大豆分离蛋白、麦芽糊精、蔗糖脂肪酸酯、硬脂酸甘油酯:市售,食用级。

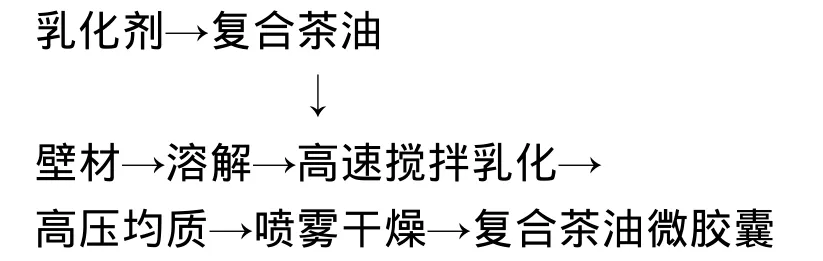

1.2 茶油微胶囊的制备工艺流程

1.3 检测方法

1.3.1 油脂脂肪酸组成检测[1]

脂肪酸甲酯化步骤:所需溶液为0.1 mol/L的KOH-CH3OH溶液;苯-石油醚溶液(体积比1∶1);饱和NaCl溶液。

甲酯化步骤:取油样100 mg于试管,加入苯-石油醚溶液2 mL摇匀,静置,加入KOH-CH3OH溶液1 mL摇匀静置,加入饱和NaCl溶液至10 mL。

气相色谱条件:色谱柱(30 m ×0.32 mm ×0.25 μm);升温程序:初始温度为150℃,保持1 min,以5℃/min升至190℃,保持20 min。进样量1 μL,分流比1∶10;柱流速1 mL/min,进样口220℃,检测器为220℃,测定脂肪酸组成。

1.3.2 油脂氧化诱导时间的检测

准确称取3 g油脂,加入试管,在110℃下通过瑞士万通Rancimat873油脂氧化诱导仪测定油脂的氧化诱导时间[4]。

1.3.3 油脂中角鲨烯、β-谷甾醇及 α-维生素E的测定

角鲨烯的测定:称取正三十二烷0.461 0 g,用正己烷定容至50 mL,浓度为9.220 g/L。准确称取角鲨烯标准品0.725 2 g,正己烷定容至50 mL,浓度为14.36 g/L作为角鲨烯标准溶液[5]。取角鲨烯标准溶液各0.01、0.1、0.25、0.5、1.0、2.0、8.0 mL,置于10 mL容量瓶中,各加入内标溶液1 mL,用正己烷定容至刻度。准确称取油样0.800 0 g,分别放入2 mL容量瓶中,各加入0.2 mL内标溶液,用正己烷定容至刻度,摇匀。

角鲨烯气相色谱条件:色谱柱(30 m×0.32 mm ×0.25 μm);升温程序:初始温度为 150 ℃,保持1 min,以10℃/min升至 220℃,保持 5 min,以 1℃/min升至230℃,保持6 min。进样量1 μL,分流比1∶30;柱流速1 ml/min,进样口300℃,检测器为300℃。

甾醇的测定:称取一定量油样于锥形瓶中,加入50 mL,2 mol/L的KOH-C2H5OH溶液,85℃水浴回流1 h,冷至室温后加入50 mL饱和NaCl溶液,分3次用50、50、30 mL的石油醚萃取,收集石油醚层,用纯水洗至中性后弃水相,用无水NaSO4干燥石油醚溶液后,旋转蒸发至小体积,用正己烷定容。

甾醇测定气相色谱条件:色谱柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm);升温程序:初始温度为 255 ℃,保持 1 min,以1℃/min升至265℃,保持6 min,以1℃/min升至275 ℃,保持3 min。进样量1 μL,分流比1∶30;柱流速1 mL/min,进样口300℃,检测器为300℃[6]。

维生素E测定:依照GB/T 5009.82—2003。

1.3.4 微胶囊的产率及效率的测定

微胶囊含油率的测定方法采用索氏抽提法。

表面油的测定:准确称取2 g产品于一已干燥恒重的锥形瓶中(样品与锥形瓶总质量为m1),加入30 mL正己烷振荡,用已知质量(m2)的滤纸过滤样品,并用10 mL正己烷洗涤锥形瓶和滤纸,然后60℃烘干并冷却称重(m3)。

式中:m为样品质量/g。

微胶囊化产率=微胶囊中茶油的含量/乳化前加入茶油的量×100%

微胶囊化效率=(1-微胶囊表面油的量/微胶囊中茶油的含量)×100%

1.3.5 微胶囊水分含量的测定

称量样品2 g左右,采用卤素快速水分测定仪104℃、识别时间40 s测定样品水分含量。

1.3.6 微胶囊营养成分的测定

分别按照 GB 5009.5—2010 和 GB 5009.4—2010测量蛋白质含量和灰分含量,采用蒽酮比色法测定可溶性糖的含量[7]。

1.3.7 微胶囊粒径及超微结构的测定

制备的微胶囊取少许进样,以净水为分散剂,使用激光粒度仪测定微胶囊的粒径分布。

采用扫描电子显微镜观察微胶囊的表面形态,选择具有代表性的视野进行拍照。

1.4 试验方法

1.4.1 复配油脂配方的确定

通过测定茶油、亚麻油、吊瓜子油的脂肪酸组成,计算不同配比调和油中的油酸与亚麻酸的含量,以营养学推荐值为参考,确定了茶油与亚麻油比例分别为 1∶1、2∶1、5∶1、10∶1;以及茶油∶亚麻油∶吊瓜子油为1∶1∶1和3∶1∶1几种比例的复配油脂。并测定其脂肪酸组成。通过氧化稳定性测定仪测定上述几种不同比例的调和油脂的氧化诱导时间。从而得到抗氧化活性强、脂肪酸组成合适的复合油脂。

1.4.2 复配油脂最适乳化剂配方的测定

选择硬脂酸甘油酯和蔗糖脂肪酸酯(SE-13)作为乳化剂,将3 g不同比例的乳化剂加入100 mL蒸馏水和100 mL复配油脂中,再高速均质1 min,之后按1.3.2方法测量乳化稳定性。改变乳化剂的添加量,通过乳化稳定性作为评价指标来确定乳化剂添加量。

1.4.3 复配茶油微胶囊产品的生产

1.4.3.1 复合茶油微胶囊的配方

复配茶油微胶囊的生产工艺为:壁材配比为大豆分离蛋白∶麦芽糊精=1∶1(质量比),乳化剂添加量:4%(乳化剂质量/油脂质量),复配芯材∶壁材=0.6∶1(质量比),固液比 =20%。

1.4.3.2 复合茶油微胶囊的生产工艺参数

80℃搅拌乳化20 min,40 MPa均质2次,喷雾干燥进风温度180℃,出风温度70℃,风速4.9 m3/min,进料速度45~60 mL/h,通针速度30 s/次。

1.4.4 油脂的氧化稳定性试验

将复配油脂及其微胶囊产品在60℃的恒温箱内保存6 d,每日取样并用Rancimat873油脂氧化诱导仪测定其在110℃时的氧化诱导时间。

2 结果与讨论

2.1 复合茶油配方的确定

中国营养学会对于我国居民的摄入脂肪酸的推荐比例为:饱和脂肪酸∶单不饱和脂肪酸∶多不饱和脂肪酸 =(0~1)∶1∶1,n-6多不饱和脂肪酸:n-3多不饱和脂肪酸=4∶1~6∶1。第二代调和油的设计也是按照这一比例进行,忽略了除食用油外,居民对于其他脂肪的摄入[8]。目前,我国居民的亚麻酸摄入量普遍不足,n-6多不饱和脂肪酸:n-3多不饱和脂肪酸为20∶1左右[9],将亚麻酸含量较高的油脂加入茶油制成微胶囊,可以增加居民的亚麻酸摄入量,解决茶油微胶囊产品中亚麻酸含量偏低的问题。本试验旨在开发一种强化油酸、亚麻酸的营养品,故复合油脂的脂肪酸成分设计并未完全按照营养学会所推荐的指标进行。

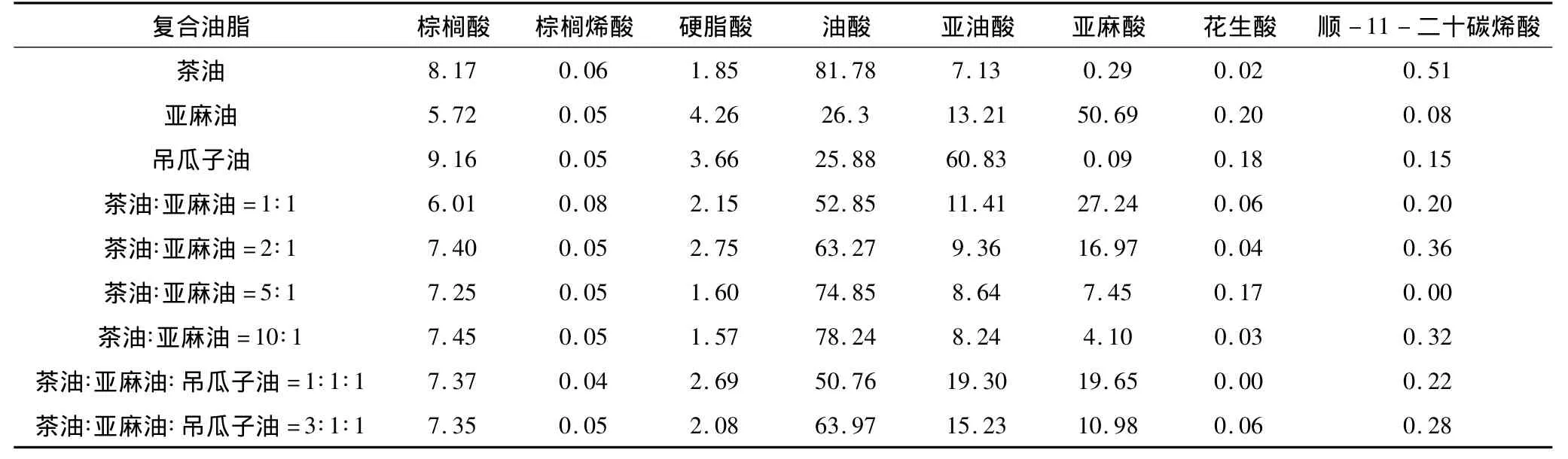

通过表1可以看出,经过复配的油脂,亚麻酸的含量已经有一定的提高,其中,茶油和亚麻油以1∶1复配时,油酸与亚麻酸的比例为2∶1左右,亚油酸与亚麻酸(即n-6脂肪酸与n-3脂肪酸)比例为1∶2左右;茶油和亚麻油比例为2∶1时,油酸与亚麻酸比例为4∶1,亚油酸与亚麻酸的比例为1∶2;前者为5∶1时,油酸与亚麻酸的比例为10∶1左右。含有吊瓜子油的2种复合油脂中,油酸与亚麻酸的比例也达到了5∶1左右,并且适当提高了亚油酸的比例。

表2中可以看出,单一油脂中,茶油的氧化稳定性最好,变质所需的诱导时间最长,而亚麻油和吊瓜子油由于亚麻酸和亚油酸含量较多,氧化稳定性较差,相对容易变质。并且亚麻油变质所需的诱导时间仅为茶油的1/4左右,而吊瓜籽油在110℃的诱导时间仅为茶油的1/11。复合油脂中,茶油与亚麻油比例为1∶1时,诱导时间为3.6 h,当比例增加到2∶1时,其诱导时间也增加了2.18h;之后变化不大,茶油与亚麻油比例为10∶1时,110℃下的诱导时间为6.53 h,诱导时间比2∶1时上升了13%,但亚麻酸的质量分数仅为4.1%。故茶油与亚麻油的复配以2∶1时,总体效果最好,不但亚麻酸的含量最高,并且适当提高了亚麻油较差的氧化稳定性,达到一个可接受的范围。而茶油、亚麻油、吊瓜子油复配的油脂虽然亚麻酸和亚油酸的含量都有所提高,但复配后的氧化稳定性反而低于油脂自身的氧化稳定性,故不作为复配油脂的配方使用。

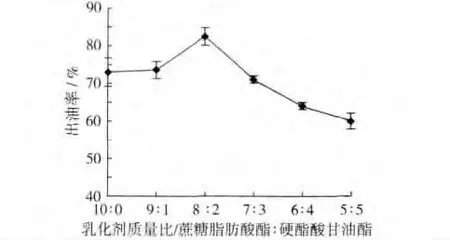

2.2 复合茶油乳化剂配比的确定

将不同配比的乳化剂加入茶油∶亚麻油为2∶1的油脂,考察其乳化稳定性,结果见图1在乳化剂配比为蔗糖脂肪酸酯:硬脂酸甘油酯为4∶1时,复配油脂乳化液的乳化稳定性最好,并与茶油微胶囊的乳化剂配比一致,说明在茶油与亚麻油的配比为2∶1时,最适的HLB值改变不大。

图1 不同乳化剂配比的复合油脂乳化稳定性

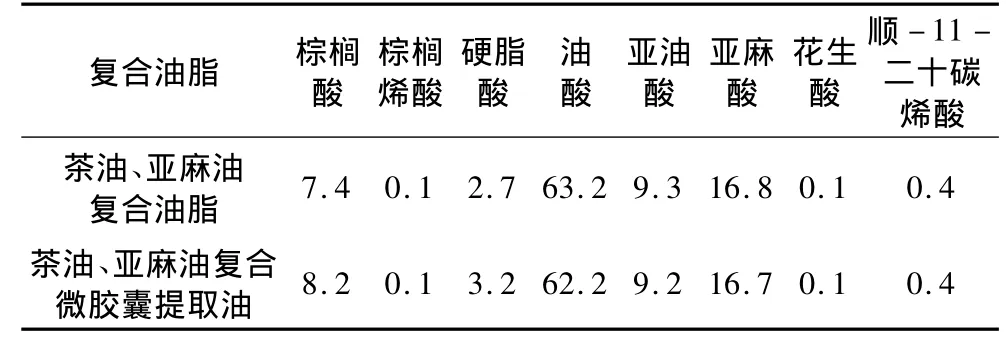

2.3 复合茶油微胶囊化前后脂肪酸组成的变化

由表3可知,茶油、亚麻油复合油脂的脂肪酸组成在微胶囊化前后的变化不大,主要为油酸的含量略微下降,以及棕榈酸、硬脂酸的含量有微量的上升,但其变化都在1%以下。这些变化与微胶囊化工艺中的高温过程和索氏提取都有一定关系,但可以看出微胶囊工艺对于油脂脂肪酸的组成并无显著的影响,不会破坏油脂的营养成分。

表1 不同复合油脂的脂肪酸组成

表2 110℃下测定复合油脂的氧化诱导时间

表3 复合茶油微胶囊化前后脂肪酸组成/%

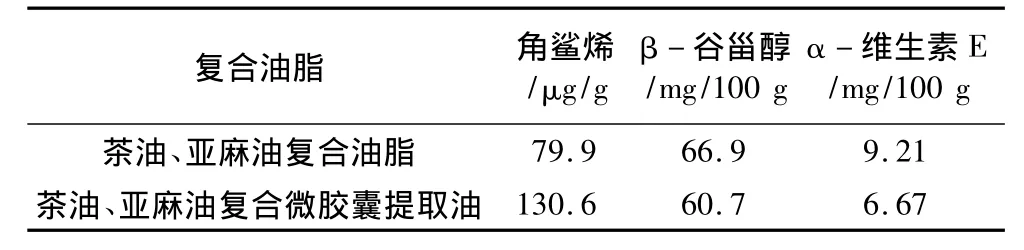

2.4 复合茶油微胶囊化前后主要活性物质含量的变化

角鲨烯、β-谷甾醇、α-维生素E是几种油脂中常见的活性物质。由表4可以看出复合茶油包埋前后的角鲨烯含量升高,初步推断其可能原因有二,一是壁材中大豆分离蛋白本身可能含有一定量的角鲨烯,二是壁材对于角鲨烯产生了富集作用,由于对角鲨烯的吸附,以及加工过程中油脂的损失,造成了包埋后角鲨烯含量的相对增高[10]。β-谷甾醇和α-维生素E的含量则在包埋后出现了不同程度下降。说明微胶囊化工艺中的高温处理对于油脂的活性物质有一定程度的破坏,但具体的破坏程度还需进一步的试验来验证。

表4 复合茶油微胶囊化前后主要活性物质的含量变化

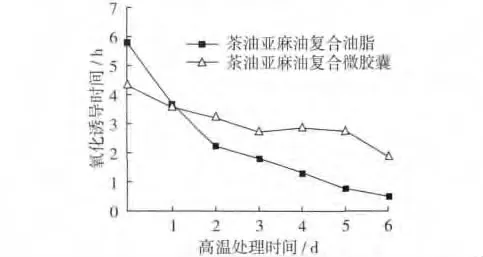

2.5 复合茶油微胶囊化前后氧化稳定性的变化

将茶油、亚麻油调和油(茶油∶亚麻油=2∶1),茶油亚麻油复配微胶囊分别在60℃下储藏6 d,每天取样并测定氧化稳定诱导时间。结果见图2,从结果可知,茶油和亚麻油经过微胶囊包埋后,虽然最初由于乳化和喷雾干燥过程中发生的氧化,造成微胶囊的氧化稳定性略低于未经包埋的油脂,但经过60℃的高温破坏性贮藏试验后,经微胶囊包埋的油脂的氧化稳定性明显好于未经包埋的油脂,其中,茶油亚麻油复合微胶囊氧化变质所需的诱导时间为1.88 h,约高于未经包埋的混合油脂3倍左右。并且,在贮藏5 d后的复合微胶囊油脂的诱导时间相当于未经包埋的亚麻油在第0天的诱导时间(2.77 h),显著提高了亚麻油的抗氧化性。

图2 贮藏后茶油微胶囊及复合茶油微胶囊的氧化诱导时间

2.6 复合茶油微胶囊的营养成分

由表5可知茶油的主要营养成分,其中可吸收的营养物质约占到了总质量的80%,而含水量也均在4%以下,含量较低,易于保存。

表5 茶油及复合茶油微胶囊的营养成分/%

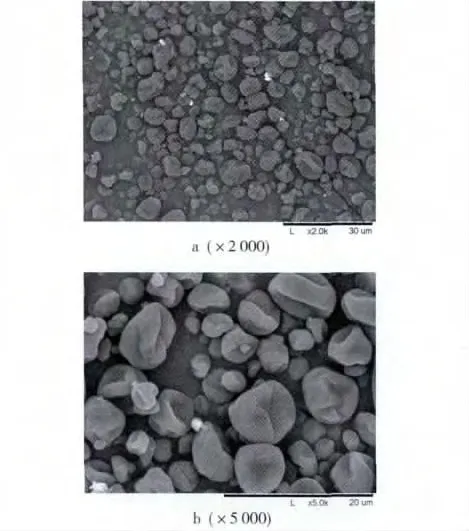

2.7 复合茶油微胶囊的粒径分布及微观形态

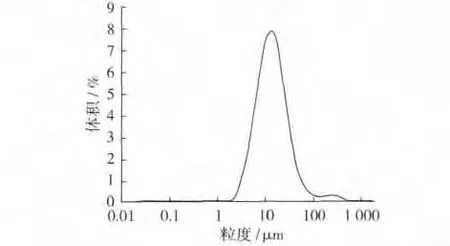

由图3可以看出,茶油亚麻油复合微胶囊的颗粒较为均一,形状为类球体,形态较规则,表面光滑,致密,无裂纹,部分微胶囊表面略有凹陷。由图4可知,茶油微胶囊和茶油亚麻油复合微胶囊的粒径呈正态分布,范围为1~100 μm,茶油亚麻油复合微胶囊的平均粒径为13 μm。

图3 复合茶油微胶囊的电子扫描显微镜照片

图4 复合茶油微胶囊的粒径分布

3 结论

通过对几种不同配方的复配茶油的研究表明,茶油与亚麻油原料比在2∶1时,复合油脂芯材表现出复合预期的脂肪酸含量,显著的补充了茶油中亚麻酸含量不高的问题,使其达到16.97%,并且提高了亚麻油的氧化稳定性,生产出的茶油亚麻油复合微胶囊产品的含油率为36.20%,微胶囊化产率为96.51%,微胶囊化效率为87.86%。试验证明,茶油微胶囊与其他油脂的复配是可行的,并且在添加的其他油脂比例不高时,可以按照茶油微胶囊化的生产方法进行生产。

茶油、亚麻油复合微胶囊化后的脂肪酸组成没有显著变化,各脂肪酸含量的变化仅在1%以下,但β-谷甾醇和α-维生素E在微胶囊化后都出现了下降,其中茶油中β-谷甾醇的下降较为明显,为20 mg/100 g。而角鲨烯的含量则出现上升。微胶囊化会使油脂初期的抗氧化性降低,但长期来看油脂的抗氧化性得到了一定的提高。微胶囊的可吸收的营养成分约占到总体质量的80%,微胶囊为乳白色粉末,粒径、表观结构也表现良好。具有作为营养品开发的价值。

[1]姚小华,王开良,任华东.油茶资源与科学利用研究[M].北京:科学出版社,2012

[2]王承南,钟海雁,谢碧霞.油茶籽油微胶囊凝聚法工艺技术的研究[J].中南林学院学报,2001,21(4):28 -31

[3]钟海雁,王承南,谢碧霞.微胶囊化茶油植脂末生产工艺的初步研究[J].中南林学院学报,1999,19(3):59 -62

[4]Velasco J N,Andersen M L,Skibsted L H.Evaluation of oxidative stability of vegetable oils by monitoring the tendency to radical formation.A comparison of electron spin resonance spectroscopy with the Rancimat method and differential scanning calorimetry[J].Food Chemistry,2004,85(4):623 -632

[5]毛多斌,贾春晓,孙晓丽,等.几种功能性植物油中角鲨烯和维生素E分析[J].中国粮油学报,2007,22(2):79-81

[6]鲍忠定,许荣年,许佳飞.气相色谱内标法测定食品中防腐剂脱氢乙酸,苯甲酸和山梨酸[J].食品工业科技,2001,22(2):78 -79

[7]韩亚珊.食品化学试验指导[M].北京:中国农业出版社,1996

[8]杨波涛,曹文明,孙禧华.调和油的换代和升级[J].粮食与油脂,2010(11):1-3

[9]王惠君,翟凤英,杜树发,等.中国八省成人膳食脂肪摄入状况及变化趋势分析—中国八省实例研究[J].营养学报,2003,25(3):230 -234

[10]齐德珍.大豆油脱臭馏出物中角鲨烯的分离提取研究[D].天津:天津大学,2010.