介入溶栓治疗下肢动脉缺血性疾病的疗效及影响因素

宋洪生,吴 芳

(山东省东营市第二人民医院,山东东营257335)

下肢动脉缺血性疾病主要由下肢动脉硬化闭塞症、糖尿病、血栓闭塞性脉管炎等所引起,是临床上较为常见的外周血管疾病,近年来发病率不断升高。按照发病原因和起病缓急可将其分为急性和慢性2种:急性下肢动脉缺血(ALI)的病因主要为动脉栓塞和血栓形成,慢性下肢动脉缺血的病因则以动脉硬化为主,但是在慢性下肢动脉缺血的基础上,动脉血栓形成可引起其急性发作。ALI的起病急骤,若得不到及时而有效的治疗,患者病变肢体可在数天内发生坏死,最终进行截肢,严重者甚至危及生命。传统的处理方法包括内科静脉溶栓、手术切开取栓等,但是内科保守治疗的效果并不理想,而外科手术的创伤大、痛苦多、并发症发生率高,使得这些方法逐渐被介入溶栓治疗所代替[1]。介入溶栓治疗在临床上已被广泛应用于动脉血栓形成以及栓塞性疾病的治疗中[2],且获得了肯定疗效,然而,该方法可能受到临床上多种因素的干扰,从而使疗效受到影响。因此,本次研究对我院采用介入溶栓治疗的近年来收治的ALI患者的临床疗效以及影响介入疗效的因素进行了初步探讨,以期为临床提供参考依据。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择我院2010年1月—2012年12月收治的ALI患者65例,均在数字减影血管造影检查下确诊。排除有活动性出血或出血倾向者;入组前2周内进行过手术或有严重外伤史者;入组前6个月内发生过脑血管意外者;伴有严重的血液系统疾病以及明显肾功能障碍者;造影剂过敏者。其中男43 例,女22例;年龄45~87(65.74 ±9.25)岁;发病至就诊时间(1.56±0.84)d(1 h~7 d);左下肢30例,右下肢35例;阻塞部位:髂动脉19例,股动脉25例,腘动脉21例;阻塞性质:栓子性34例,血栓性31例;伴随疾病:心房纤颤26例,高血压23例,高血脂症13例,2型糖尿病12例,脑梗死6例。

1.2 方法 术前将患者收缩压控制在正常范围内,并在局麻下采用Seldinger穿刺技术开始手术。经健侧股动脉顺行或逆行穿刺,插入血管鞘,接着对腹主动脉下段进行造影检查,观察双侧髂动脉、患侧股动脉情况,并测量狭窄段血管的长度以及狭窄程度;在此基础上进行超选择性患侧下肢动脉血管造影,对阻塞部位、范围、侧支循环状况以及远端流出道等进行更为具体的观察;然后进行阻塞段血管导丝导管穿通术,成功完成后再对阻塞段血管的远端动脉进行血管造影检查,了解远端流出道是否通畅;经导管注入肝素3000 IU,之后每隔1 h注入一次肝素1000 IU,至手术结束。如果阻塞段血管的远端动脉有大量血栓形成,应立即置入相应长度的多侧孔溶栓导管,并快速推注生理盐水+尿激酶;如果远端动脉血流通畅,则可首先给予导管溶栓治疗,或经皮球囊扩张血管成形术(PTA)等,再置入相应长度的多侧孔溶栓导管。若膝下3支动脉均未显影,则说明阻塞部位位于腘动脉,此时可进行直接机械性扩张,将溶栓导管插入血栓深处,推注足量尿激酶进行冲击治疗,直至3支未显影的动脉中有1支显影为止,并将溶栓导管留置于此,送入病房后持续缓慢地泵入生理盐水+尿激酶。介入溶栓治疗后每隔24 h复查血管造影,了解血管开通情况,若达到满意疗效可将溶栓导管拔出,若未达到满意疗效则调整溶栓导管位置,重复进行上述溶栓治疗。注意介入溶栓治疗的时间应≤7 d,并在此期间监测纤维蛋白原水平。所有患者在溶栓期间均常规皮下注射低分子肝素,国际标准化比值维持在2.0~2.5,术后口服氯吡格雷75 mg/d 6个月,并定期进行凝血功能检查,及时调整抗凝药物种类和剂量。

1.3 观察指标 ①评价患者的综合疗效,统计并发症及处理方法:以皮温恢复正常,疼痛消失,血管造影显示血栓完全溶解,血管未见明显狭窄,阻塞段血管远端动脉血流通畅为治愈;以皮温、疼痛症状改善,血管造影显示血栓部分溶解,或明显血管狭窄段经治疗后血流部分恢复,或阻塞段血管远端动脉血流部分通畅为有效;以皮温、疼痛无明显改善或继续加重,血管造影显示血栓仅少量溶解,或狭窄段血管血运无改善,或阻塞段血管远端动脉血流未恢复,需进行外科取栓术或截肢以及治疗期间死亡为无效。总有效率=治愈率+有效率。②将65例患者按照阻塞部位分为髂动脉组19例、股动脉组25例、腘动脉组21例,再按照发病时间分为<12h组10例、12h~3 d组32例、>3 d且≤7 d组23例,再按照阻塞性质分为栓子性组34例、血栓性组31例,最后按照血管狭窄程度分为<50%组17例、50%~75%组23例、>75%组25例,比较组间总有效率。

1.4 统计学处理 采用SPSS 13.0统计学软件对本研究数据进行统计分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验,计数资料以百分比表示,采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 综合疗效及并发症 65例患者中治愈24例(37%),有效33例(51%),无效8例(12%),总有效率88%。无效的8例患者中,6例在介入溶栓72h后,患侧下肢皮温、疼痛等均未明显改善,远端动脉搏动亦未回复,血管造影检查提示阻塞段未开通,远端侧支循环血运无显著改善,遂进行切开取栓术,之后4例患者患肢血运状况基本恢复,肢体得以保存,但患肢均遗留运动功能障碍,2例患者因患肢坏死行截肢手术;另外2例患者手术后死亡,1例因全身多发动脉瘤伴肾衰竭死亡,1例在阻塞动脉开通后2d出现多脏器衰竭,最终抢救无效而死亡。65例患者中共有9例(14%)出现术中或术后并发症,其中4例在介入溶栓过程中出现动脉远端栓塞,立即给予尿激酶等药物灌注治疗后消失;3例在患肢血流恢复后出现肢体肿胀,给予甘露醇脱水以及清除氧自由基药物后缓解;还有2例患者出现穿刺点血肿,立即徒手按压穿刺点30 min左右进行止血,之后血肿未再继续扩大。

2.2 影响因素分析

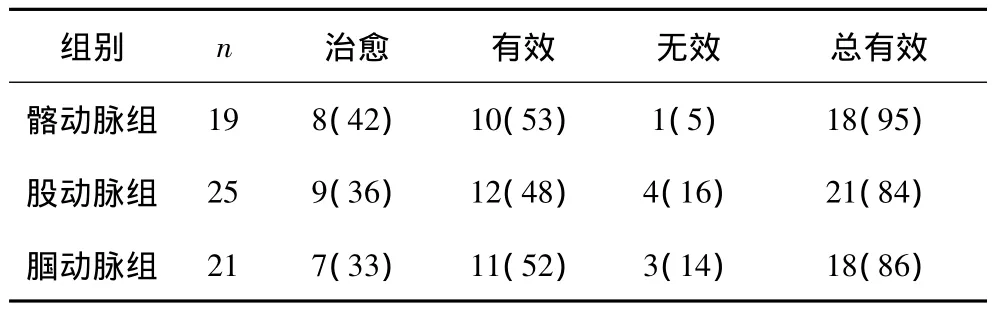

2.2.1 阻塞部位对介入溶栓疗效的影响 髂动脉组、股动脉组、腘动脉组间总有效率比较均无显著性差异(P均>0.05)。见表1。

表1 阻塞部位对介入溶栓疗效的影响 例(%)

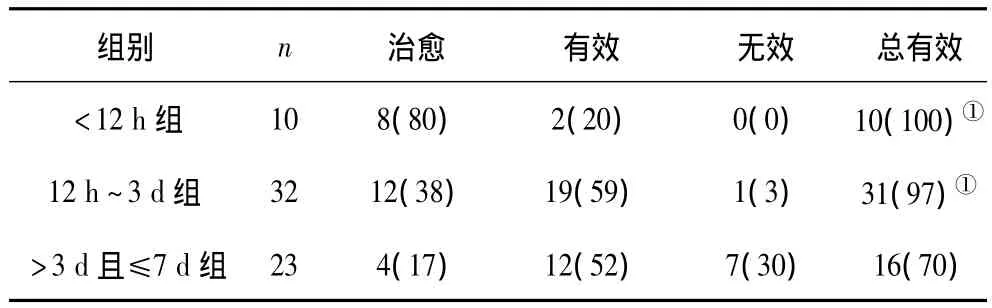

2.2.2 发病时间到就诊时间对介入溶栓疗效的影响 >3 d且≤7 d组的总有效率显著低于其余 2组(P均<0.05),而其余 2组间比较无显著性差异(P>0.05)。见表2。

表2 发病时间到就诊时间对介入溶栓疗效的影响 例(%)

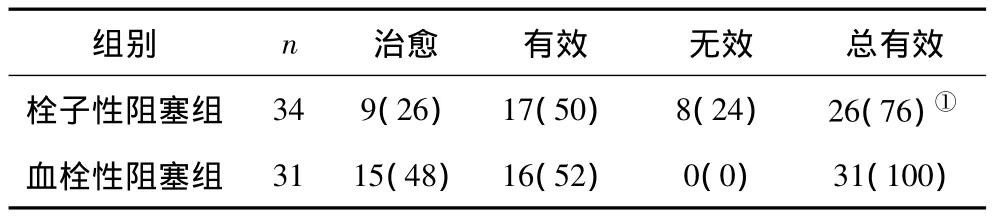

2.2.3 阻塞性质对介入溶栓疗效的影响 栓子性阻塞组总有效率显著低于血栓性阻塞组(P<0.05)。见表3。

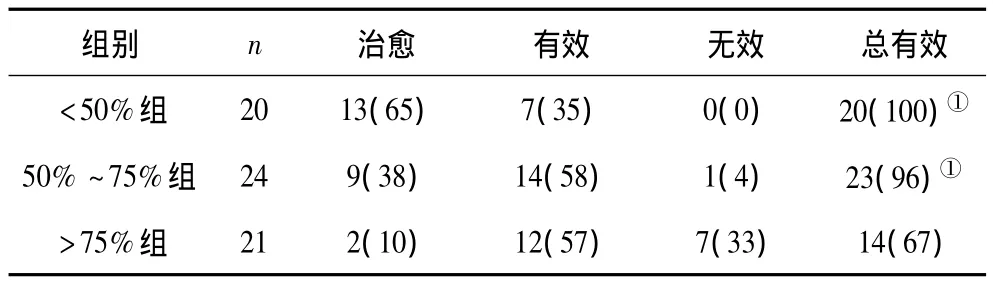

2.2.4 血管狭窄程度对介入溶栓疗效的影响 血管狭窄程度>75%组总有效率显著低于其余 2组(P均<0.05),而其余 2组间比较无显著性差异(P>0.05)。见表4。

表3 阻塞性质对介入溶栓疗效的影响 例(%)

表4 血管狭窄程度与对介入溶栓疗效的影响 例(%)

3 讨论

临床上ALI的介入治疗方法包括导管直接溶栓、机械性扩张血管后再辅助应用导管直接溶栓、PTA以及支架植入治疗等[3]。与外科手术相比,介入溶栓治疗不仅可以达到相似甚至更优的临床疗效,而且手术创伤小,对血管内膜的损伤小,对下肢尤其是小腿动脉远端以及侧支循环血管亦有效,手术风险低,术后并发症少,患者恢复快,已逐渐成为ALI的首选治疗方法。本研究总有效率达91%,与其他相关报道结果相似[4-6]。但是,介入溶栓治疗临床疗效也可能受到一些因素的影响。本研究列出了几项可能会影响其疗效的临床因素,包括阻塞部位、发病至就诊的时间、阻塞性质、血管狭窄程度等。

笔者认为,选择介入溶栓还是外科取栓,以及选择介入溶栓的何种方法,除考虑患者一般情况外,还应考量阻塞部位。对于单纯髂动脉阻塞的患者,一般情况下栓子只会在髂动脉狭窄处发生嵌顿,因此,PTA+支架植入是最为适宜的方法,它可以将血栓或栓子挤压至血管壁上,使阻塞的动脉血流得以迅速恢复,这一方法越来越广泛地应用于临床,且收获了肯定疗效[4]。而对于股动脉阻塞的患者,是否采用支架植入治疗仍存在一定争议,而且股动脉周围,髋关节、膝关节动脉网具有一定代偿作用,因此多数情况下,笔者采取导管直接溶栓法,溶栓后血流可经过近端侧孔流往远端侧孔,恢复阻塞段血管远端动脉血流,但是这一作用只在股动脉、腘动脉阻塞时有效,对于髂动脉阻塞的患者,血流动力还不足够达到下肢。对于腘动脉阻塞者,留置溶栓导管可获得满意疗效,因为该方法可有效溶解流出道以及侧支循环血管中的血栓,同时利用导管侧孔“隧道”作用保证有足量的血液供应至足部,恢复远端动脉血流。需要注意的是,如果介入溶栓治疗后,腘动脉阻塞患者血管造影提示膝下动脉均未显影,则应尽快转行外科取栓术。本研究结果提示,髂动脉组、股动脉组、腘动脉组总有效率比较无显著性差异,说明针对不同的阻塞部位,选择合适的介入溶栓疗法尤为重要,可直接影响疗效。

张娣等[5]研究认为,肢体动脉缺血症状出现到接受治疗的时间对患者的截肢率、病死率起到决定性作用,即随着治疗时间的延长,截肢率、病死率就越高,但陈国平等[6]指出发病至治疗时间长并不是介入溶栓治疗的绝对禁忌证。本研究中,发病至就诊时间>3 d且≤7 d组的总有效率显著低于<12h组以及12h~3 d组,说明尽早地进行溶栓治疗、开通血管可更好地帮助肢体功能恢复。如果患者入院后,患侧肢体已发生可疑性坏死,则应立即进行介入溶栓治疗,尽可能地降低截肢平面。

传统观念认为,栓子对溶栓剂的敏感性较低,但是这一观念始终未能得到广泛证实和认可,本研究结果也倾向于此,栓子性阻塞组总有效率显著低于血栓性阻塞组,这一结果提示介入溶栓治疗更适用于血栓性阻塞的患者。血管狭窄程度越大,手术的难度则越大,而且王建波等[7]研究显示,采用PTA治疗下肢动脉缺血患者,狭窄性病变者的血管开通率显著低于闭塞性病变者。本研究中,血管狭窄程度>75%组总有效率显著低于<50%组以及50%~75%组,说明血管狭窄程度可影响介入溶栓治疗的效果,狭窄程度越大,效果越差。

在并发症方面,只要手术操作规范、认真、谨慎,就可以显著降低或避免严重并发症的风险。本研究中有14%的患者出现术中或术后并发症,但经过正确而及时的处理后均消失或缓解,未影响疗效。另外,介入溶栓治疗还具有一定局限性,并不能完全替代静脉溶栓以及外科取栓术,如器械直径的限制,对终末细小动脉的病变疗效欠佳,患肢皮肤出现花斑,即使压之退色也应立即行外科切开取栓术,因为这种情况下介入溶栓治疗无法迅速见效。

综上所述,介入溶栓在ALI的治疗中具有较高的临床价值。针对不同的阻塞部位,选择合适的介入溶栓疗法可直接影响疗效;尽早地进行溶栓治疗、开通血管可更好地帮助肢体功能恢复;介入溶栓治疗可能更适用于血栓性阻塞的患者;血管狭窄程度越大,介入溶栓治疗的效果越差。但是本研究入组病例数尚显不足,今后对于影响介入溶栓治疗疗效的因素分析,笔者将进行多中心协作,扩大样本量,制定更为严谨的随机对照研究方案,以期获得更为科学的结果。

[1] 卢勇,郑月宏,刘昌伟.我国急性下肢缺血外科治疗现状分析[J].临床外科杂志,2011,19(5):302-307

[2] 张昌明,张福先,张欢.经导管溶栓治疗急性下肢缺血疗效分析[J].介入放射学杂志,2012,21(9):780-783

[3] 张志轩,李晓强,段鹏飞,等.手术联合介入治疗急性下肢缺血42例[J].中华普通外科杂志,2012,27(1):25-27

[4] 殷利军,谢岩青,胡志鹏,等.腔内治疗髂股动脉闭塞症30例分析[J].宁夏医科大学学报,2012,34(1):68-70

[5] 张娣,顾建平.急性肢体缺血的介入治疗[J].介入放射学杂志,2011,20(10):832-835

[6] 陈国平,顾建平,何旭,等.急性下肢动脉缺血的解剖部位、性质与介入溶栓治疗的疗效分析[J].临床放射学杂志,2011,30(5):711-715

[7] 王建波,赵俊功,朱悦琦,等.膝下动脉经皮腔内血管成形术治疗糖尿病下肢缺血[J].介入放射学杂志,2008,17(5):318-322