新疆阿克苏地区维吾尔族双语教育态度的实证研究—以阿克苏地区第一中学为例∗

黄志蓉,常海亮

(1.塔里木大学人文学院,新疆阿拉尔843300;2.塔里木大学水利与建筑工程学院,新疆阿拉尔843300)

一、问题的提出与调研点的选择

语言观念也会对语言学习产生影响,在语言接触的过程中,对某种语言持什么态度、什么情感,往往会影响到对这个语言的学习及使用[1]。新疆民族文化多样,地区发展不平衡,城乡民族结构分布不均匀,双语教育的文化环境差异大。在这种背景下,文化因素对双语教育态度的影响大,这在新疆南疆主体民族维吾尔族身上体现得尤为突出。为此,必须深入考察他们所持的语言观念及文化心态,从深层次上发掘影响双语教育的心理及文化要素。阿克苏地区总人口238.97万(不含兵团第一师阿拉尔市),其中,维吾尔族187.38万,占78.4%,汉族48.31万,占20.22%;农业人口157.36万,非农业人口74.99万[2]。这里自古就是古代西域及丝绸之路上的文化重镇,作为多元文化荟萃和同中原王朝有着悠久历史文化联系的地区,这里的维、汉、柯、回等民族积极交流,共同发展,形成了相互学习语言文化的双语社会现象。新中国成立以来,少数民族双语教育事业取得了长足发展。阿克苏地区一中作为该地区八县一市中办学历史长、办学理念新、师资队伍强、教学质量高的一流民族重点中学,其双语教育具有一定的典型性和示范性。阿克苏地区一中现有在职教职工227人,男性117人,女性100人,本科学历136人,大专学历45人,大专以下学历46人,其中专任教师181人,中学高级教师40名(含自治区特级教师2名),中学一级教师61名,中学二级及以下人员80名。维族教师占91%,汉族教师占9%。现有教学班级53个,其中双语班27个,普通班26个。在校的2 740名学生全部为少数民族(维吾尔族为主),其中寄宿生1 880名,占学生总数的68.6%,双语班学生1 221名。从2012开始,学校开始招收民考汉学生,目前高一和高二各有2个民考汉班,双语班使用模式一(理科用汉语、文科用母语授课)、民考汉班使用模式二(单设一门母语课,其他所有课程使用汉语授课)、普通班使用传统模式(除了汉语课,其他课程都用母语授课)教学。阿克苏地区一中坚持正确的办学理念,将双语教学放在学校整体工作的中心位置,是阿克苏地区办学效果最好的民族中学,2000—2012年高考录取率都达到90%以上,2012年双语班上线率达到98.8%①见新疆维吾尔自治区“双语”教学工作领导小组办公室编自治区双语教育工作会议材料汇编2012年,第66页。。我们认为该校双语教学的经验值得推广,广大师生对双语教育的态度更值得探讨。

二、研究设计

(一)调查对象

调研组于2011年12月在阿克苏地区第一中学进行调查。问卷调查对象为该校不同性别、年龄、学历的维吾尔族工作人员及中学生,共150人(男65人,女85人),其中工作人员53人(男24人,女29人),中学生97人(男41人,女56人)。

(二)研究内容

阿克苏地区一中双语者对母语及本民族文化的态度、对汉语及汉文化的态度、对双语教育的态度、学习掌握维汉语言及文化的途径。

(三)问卷设计说明

本研究参考了滕星教授的双语态度调查问卷和万明钢教授的文化认同问卷的研究成果,结合新疆少数民族多年来双语教育大力开展的现状,选择典型问题,编制了《新疆南疆维吾尔族工作人员双语学习状况调查问卷》和《新疆南疆维吾尔族学生双语学习状况调查问卷》(以下简称为问卷1和问卷2)作为研究工具。问卷包括四部分,第一部分为基本信息;第二部分为有关维文化历史及语言题目;第三部分为有关汉文化历史及语言题目;第四部分从双语教育态度、维汉文化传播途径等方面设题。该问卷主要是从认知、情感、行为方面对维吾尔族的维、汉语言态度进行调查。

(四)研究方法

1.问卷调查法。本次调查给工作人员发放问卷60份,回收55份,回收率91.6%,其中有效问卷53份,有效率96.3%。给学生发放问卷100份,回收问卷97份,回收率为97%,有效问卷为97份,有效率100%。数据分析采用SPSS(20.0)软件统计进行定量分析。2.访谈法。从150名被调查者中抽取5人进行深度访谈,进行定性分析。

三、实证分析

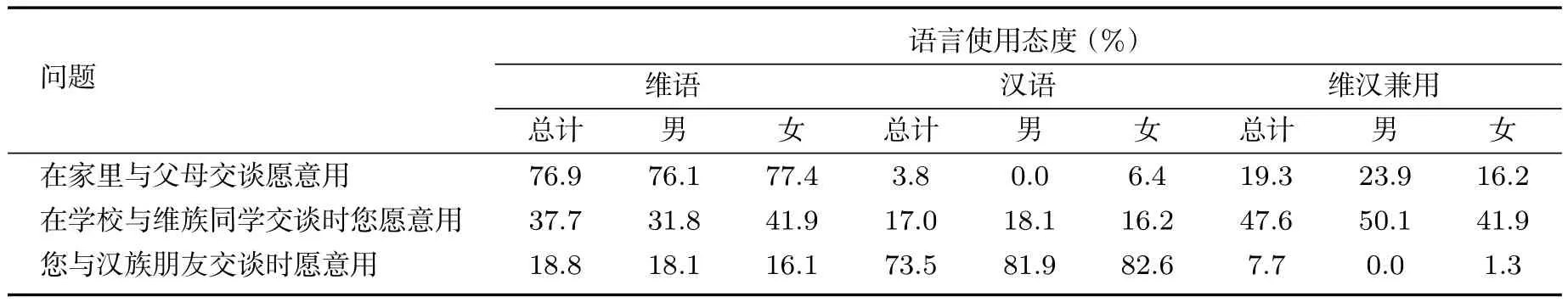

(一)阿克苏地区一中维吾尔族师生员工对本民族语言及文化的态度

在问卷1和问卷2中,设计了12道题目,1—6题考察了解被试者在不同语言环境里面对不同交际对象时选择使用语言的情况以及其对母语的情感态度(见表1、表2),7—12题了解在以民维混居的城市里,汉语言环境相对较好的情况下,被调查者对本民族语言及文化的态度(见表3)。为了进一步了解被试者对本民族文化教育的态度,问卷中设计了能够体现本民族文化特征的风俗习惯、宗教活动、传统民族服装、维语歌曲、舞蹈等方面的题目。

表1 阿克苏地区一中维吾尔族工作人员在交际情境中的语言选择态度

表2 阿克苏地区一中维吾尔族中学生在交际情境中的语言选择态度

对问卷中涉及的相关问题做频数统计,第1题“你愿意接受一个不能流利讲维语的本民族成员吗?”工作人员被试者61%的人不愿意,学生66.7%的人不愿意。从表1可以看出被试工作人员在不同场合使用维、汉语言情况明显不同。表2反映的是中学生在不同场合的语言使用态度,被试者在不同的环境中面对不同的交际对象选择维语和汉语的情况差异较大。

从调查分析来看,阿克苏地区一中的维吾尔族被试者整体上对汉语持积极、开放、乐观的心态,他们积极学习掌握汉语,在单位、正式场合、学校和一些公共场所大多数人都愿意使用汉语交流。同时,他们对母语保持高度认同,并忠诚于自己的母语,表现在家庭和宗教活动中大多数人选择使用母语交流,学生在家庭里大多数使用母语。因为“语言不仅仅是一套符号,它负载着该民族的历史、传统、生活经验和行为方式”[3],作为有悠久历史的维吾尔族,对本民族语言怀有非常深厚的感情。

表3显示,维吾尔族被试者在生活中只有极少数人不愿意遵从本民族风俗习惯,在唱或听本民族歌,跳本民族舞方面大多数表示愿意。在穿本民族传统服装方面,男女表现差异显著,愿意穿本民族服装的人数男性占94.9%,而女性占71%,这与女性天性爱美,喜欢追求时尚的心理有关,也与调研期间的访谈结果一致。“民族文化传统更是人的自我认同的精神之根,是人的精神的家园,它使人具有归属感、亲切感,人们总要通过特定的民族文化认同自己”[4]。所以,即使处于多元文化交融的现代城市环境里,维吾尔族男女都表现出对本民族文化的高度认同和深厚感情。

表3 阿克苏地区维吾尔族对本民族文化认知态度

(二)阿克苏地区一中维吾尔族师生员工对汉语言及汉文化的态度

问卷1和问卷2有9道题目,从情感、认知、行为等方面考察被试者在民汉混居城市的较好语言环境里对汉语言及文化的态度。

从工作人员方面看,74.1%的表示“喜欢学习汉语”,60.5%的认为学习汉语对他们来说很重要,43.5%的认为自己汉语“说得好”,72.1%的表示自己平时汉语“说得多”,48.9%的常看汉语书报杂志,50.8%的常看汉语电视和听汉语广播,63.3%的愿意在公共场合用汉语跟“维汉语都很流利的人”交谈,60.4%的认为维族应该学习更多的汉文化知识。

从中学生方面看,90.6%的表示对学习汉语有兴趣,87%的喜欢听汉语歌,72.2%的羡慕“能讲流利汉语的本民族人”,94.4%的认为学习汉语有必要,76.3%的认为学习汉语对他们来说“重要”,88.7%的表示自己常看湖南电视台的“快乐大本营”,60.4%的愿意在公共场合用汉语跟“维汉语都很流利的人”交谈,51.8%的愿意向本民族人介绍汉文化,62.2%的认为维吾尔族应该学习更多的汉文化知识。

总之,无论是维吾尔族工作人员还是中学生,都对汉语言及文化持积极、乐观、开放的态度,而他们对语言的态度在很大程度上取决于他们的文化认知,因为“语言态度的形成及发展又由多种因素构成,其受双语人母语文化和第二语言文化的制约,并直接影响双语人的言语行为及心理活动”[5]。阿克苏地区一中的工作人员和中学生处在多元文化交融的现代化城市里,他们自身素质较高,能肩负起传承本民族语言和文化的重任,也能理性地融入主流社会,应该是真正意义上的双语和双文化人。在学校良好环境熏陶和科学育人理念指引下,形成了积极、开放、理性的语言观念和态度。

但是,我们在同广大中学生的交谈中也发现,他们当中的许多人认为自己还需要提高汉语交际能力,表现出维吾尔族高中生正处在渴望掌握知识的黄金时期,希望通过学习和掌握汉语来实现自己的人生追求。

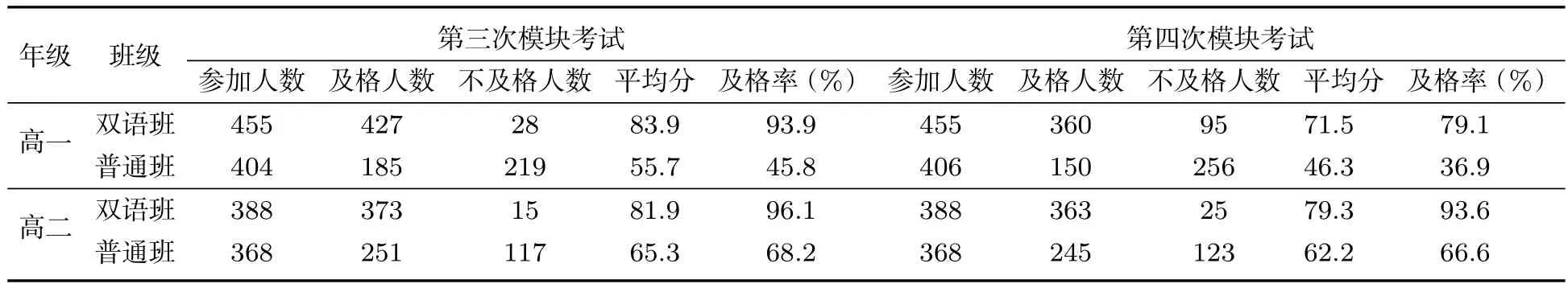

(三)阿克苏地区一中维吾尔族工作人员对双语教育的态度

问卷1通过以下5个问题考察了维吾尔族工作人员对双语教育所持的心态,虽然被试者很少了解双语教育的有关政策,但大多数都能客观、冷静地看待双语教育,尤其体现在“愿意送孩子去民汉合校”的选择上,比例高达76%。在其他方面,对双语教育持支持态度的占81.4%,希望孩子维汉语言兼通的占66%,认为双语教育对提高学生成绩有用的占66.1%,对双语教育政策“了解”的占35.7%,“一般”的占33.3%,“不了解”的占31%。这充分显示维吾尔族总体上对双语教育的积极态度,这种现象的出现也是由于近年来民族中小学校的双语班教学质量明显好于普通班的缘故。被试者中很多人都受益于双语教育,心里十分清楚掌握维汉两种语言的优越性,也知道双语班在人才培养方面要比普通班有明显的优势。这个我们可以通过该校2010–2011学年高中一、二年级双语班与普通班学生的两次模块考试成绩做比较分析(见表4)。

表4 2010-2011学年阿克苏地区一中学生模块考试成绩

表4显示在两次模块考试的成绩中双语班无论是平均分还是及格率明显好于普通班,这与我们深度访谈的结果一致。访谈中教师和学生都表示,双语班教师的素质高,学校对双语教师的要求严,双语班学生大部分采用模式一(少数采用模式二)教学,而普通班学生采用的是传统双语教育模式。在学校师资力量雄厚、学生汉语基础较好的情况下,采用模式一更加有利于提高少数民族学生的学习质量。

(四)阿克苏地区一中维吾尔族学生学习掌握维、汉语言及文化的途径

通过频数分析,被试者对维语言文化了解回答的选项顺序从高到低依次是学校教育(50.6%)——家庭教育(30.2%)——书报杂志(8.1%)——社区影响(7.4%)——广播电视(3.7%);对汉语言文化了解被试者回答的选项顺序从高到低依次是学校教育(61.1%)——社区影响(14.8%)——广播电视(11.1%)——书报杂志(9.3%)——家庭教育(3.7%)。虽然被试者对两种语言文化的学习途径有些差异,但主要都是通过学校教育的方式,可见,学校是语言文化教育和传播的重要场所,学校教育对汉文化的传播更为重要。

四、结论与思考

本文通过实证研究分析得出以下结论:

1.阿克苏地区一中的维吾尔族被试者在全球化、现代化迅速发展的时代,在多元文化交融、碰撞的大潮中,绝大多数能保持理性态度,既愿传承和弘扬本民族语言和文化又积极学习汉语和汉文化。充分体现了维吾尔族知识阶层顺应时代潮流以谋求自身发展的积极心态,同时又保持着对本民族语言和文化的依赖情结,承担着对其传承和弘扬的社会责任。

2.双语教育是实现维吾尔族在传承本民族语言和文化基础上积极融入现代文化发展潮流的有效途径,是解决其既能保持本民族意识又能促成对其他文化包容吸纳精神两难的可行性选择。要使广大维吾尔族同志特别是青少年学生更好地融入学校和社会,在新疆南疆必须大力发展少数民族双语教育。

3.文化认知与语言态度之间有着很强的互动关系。维吾尔族在家庭、宗教等环境里遵从本民族风俗习惯,穿本民族服装,倾向于使用本民族语言,是他们热爱本民族文化的体现。同样,对汉文化的了解和热爱,也会促成他们学习汉语言的强烈动机。所以,要把双语教育搭建成多元文化相互尊重和理解的更广阔的平台,把其看成是“文化传递和文化整合的最重要的组织形式”,“对于民族中小学校完成既让少数民族年轻一代顺利融入现代化主流社会,又能学好并保持本民族的优秀传统文化的双重任务,提供可靠的保证”[6]。

4.处在掌握知识黄金期的维吾尔族高中生迫切希望通过学习掌握汉语来实现自己的个人理想和目标,但他们的汉语交际能力还有待提高,说明他们基础教育阶段的双语教育还没有跟上。实践证明,良好的学校环境,科学的育人理念,积极开放的语言观念和态度,是吸引广大少数民族群众积极支持双语教育的重要动力。阿克苏地区一中作为本地区最好的民族重点中学,基本具备这些条件。但总体而言,新疆南疆的基础教育薄弱且不平衡,应加强基础教育阶段的双语教育。

5.阿克苏地区一中维吾尔族被试者主要是通过学校教育来掌握维汉两种语言和文化的,说明学校教育是双语教育的重要场所,在汉文化传播和中华文化认同培育方面的作用尤为突出。阿克苏地区一中在双语教育中针对学生的实际情况采取不同的双语教学模式,采用双语教学模式一的教学效果明显好于传统模式。学校正在有计划地推进模式一教学并小规模地实施模式二教学,实现对不同层次学生的培养目标,这值得其他学校和地区借鉴。

6.阿克苏地区一中双语教育的实践和成效充分说明,只有大力发展双语教育,加快汉语教学的步伐,提高汉语教学的质量和效果,才能使维吾尔族有效掌握汉语和了解汉文化。学校的双语教育要逐步拓宽渠道,创新模式,努力营造校园文化环境。同时,社区文化与广播电视等在强化汉语认知和传播汉文化方面的作用也很重要,要加强社区文化建设,发挥媒体作用,强化维吾尔族接受现代文化教育的社会环境,提高他们对汉文化的认同,从而形成积极的语言态度。

总之,双语教育是目前及今后较长时期内解决新疆少数民族教育困境的有效途径,也是新疆各族人民的迫切需求。当前要加快双语教育的改革力度,通过学校双语教育模式的更新换代来加强汉文化的传播力度从而培育少数民族积极的语言态度。同时,注重校外社会环境在文化交流和传播中的重要作用,形成边疆多民族地区多元文化交融的局面,为了新疆的长治久安提供和谐的语言以及文化环境。

[1]戴庆厦.社会语言学教程[M].北京:中央民族大学出版社,1993:153.

[2]新疆维吾尔自治区统计局.新疆统计年鉴2012[M].北京:中国统计出版社,2012:106.

[3]闫丽萍.新疆少数民族预科学生双语态度的调查与分析[J].民族教育研究,2002(2):24.

[4]董新春.现代化场景中人的自我认同问题探析[J].哲学研究,2003(3):41.

[5]丁石庆.双语交际者之语言观窥探[J].西南民族学院学报,1999(5):23.

[6]滕星.族群、文化与教育[M].北京:民族出版社,2002:332-347.