我国海上执法力量资源整合研究

王 杰,陈 卓

(大连海事大学交通运输管理学院,辽宁 大连 116026)

一、引言

海上执法属于行政执法范畴,指由法定的或经国家授权的海洋行政执法机构,依据国家现行海洋法律法规,实施具体行政管理的行为[1-2]。由于执法环境与对象的特殊性,海上执法特点众多。一是国际性,海洋的开放性,使得海上执法涉及国内外,涉及涉外执法和国际合作等问题;二是法律依据多重性,涉及国内法和相关国际法;三是执法复杂与风险性,海洋特殊的自然环境以及执法对象的不确定性等,使得海上执法的复杂与风险性远大于陆地执法;四是设备专属性,海上环境的恶劣以及执法对象的机动、智能和国际化倾向,使得海上执法需要先进的装备作为保障[3-5]。

海上执法作为一项庞大复杂的系统工程,涉及外交、国防、资源环境保护、海洋运输、海洋渔业等多个领域,需要一支强有力的海上执法力量支持。该海上执法力量必须能够有效整合并充分运用现有各种直接和间接资源,以保证海上执法的顺利进行。2013年3月国家海洋局进行重组后,以中国海警局名义对外开展海上执法,我国海上执法力量建设由此步入新的转型与整合期。尽管如此,考虑到我国海洋发展现状及未来趋势,未来仍需继续进行海上执法力量资源整合,以提升海上执法效率,为我国从海洋大国向海洋强国转变保驾护航。

二、我国海上执法力量及其资源分析

我国海上执法力量资源涉及组织机构、人员、法律、设施设备和日常经费等,其中组织机构既是海上执法力量资源的核心,也是人员和设施设备等资源的平台和载体,人员和设施设备等资源随着组织机构的变迁而不断整合。据此,我国海上执法力量及其资源分析应抓住重点,以组织机构演变为主线,进而反映相关资源配置与整合概况。

(一)我国海上执法力量发展沿革概述

新中国成立以来,我国海上执法力量历经变迁,相关执法资源分分合合,使得我国海上执法力量建设在不同时期呈现出不同特点。

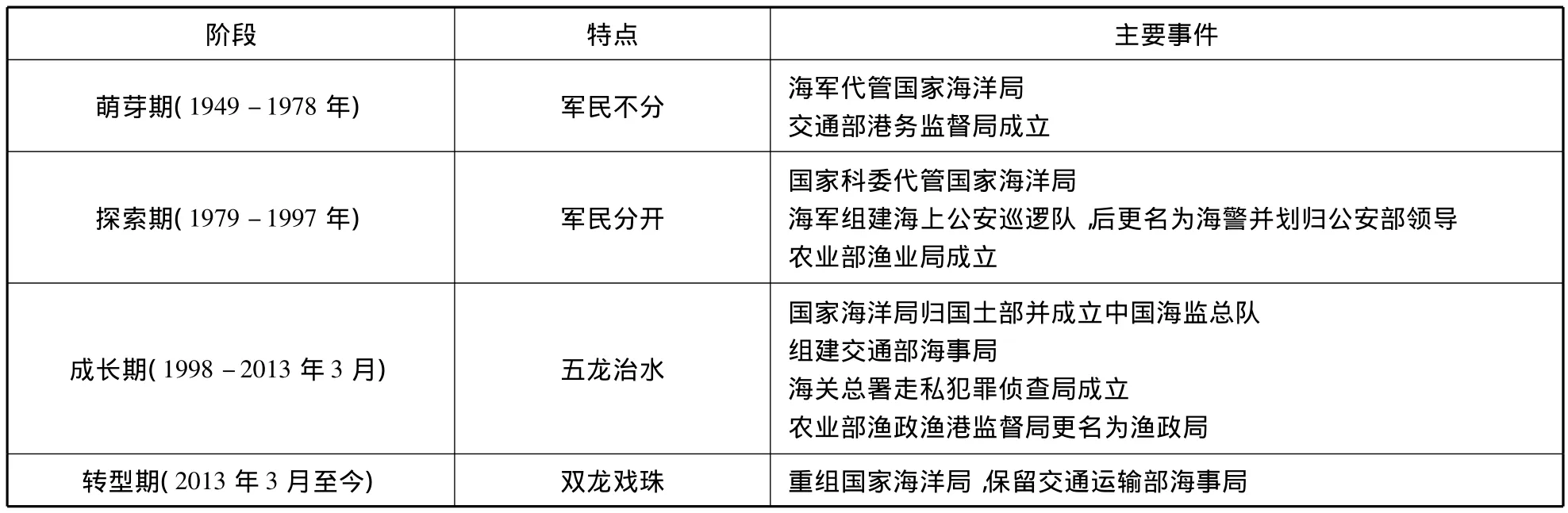

回顾我国海上执法力量建设历程,大致可以划分为萌芽期、探索期、成长期和形成期四个阶段。1949-1978年的萌芽期,我国海洋理念和政策以海洋防卫为重点,海上执法权多由海军行使;1979-1997年的探索期,部分涉海行业和部门的海上管理机构先后成立,海上执法权由海军转向专业执法队伍行使;1998-2013年初的成长期,形成海事、海监、渔政、海警和海关缉私“五龙治水”的格局;2013年3月以后的转型期,国家海洋局重组并以中国海警局名义对外执法,标志我国海上执法力量建设进入新阶段。海上执法力量沿革情况参见表1。

表1 我国海上执法力量建设历程

由上可见,我国海洋管理经历了军民不分到军民分开、单一管理向多头管理、近岸管理向海洋管理、集中管理向行业管理的转变过程,海上执法力量资源也同样经历了由集中向分散、由综合向专项的转变过程。这一转变,既与我国的具体国情密切相关,与我国社会针对海洋认识和利用的变化密切相关,又与海上执法力量发展的自身特点直接相关。就海上执法力量资源整合变迁而言,建国伊始,海上执法初创,以国土防卫为重点,海军自然是执法中坚,海上执法资源多由海军掌握;改革开放到20世纪末,伴随改革开放尤其是向社会主义市场经济转变,海上执法由“军民不分”转为“军民分开”,部分专业性海上管理机构先后成立,海上执法资源逐渐转向行政部门集中,又由于主客观多种因素,形成五支海上执法队伍并存的“五龙治水”格局,导致海上执法力量分散;近几年来,随着我国加快建设海洋强国,“五龙治水”业已难以适应海洋事业迅速发展的要求,新的中国海警局组建,对我国部分海上执法力量资源进行了有效整合,执法力量重新呈现出集中态势。

(二)我国海上执法力量及其资源现状分析

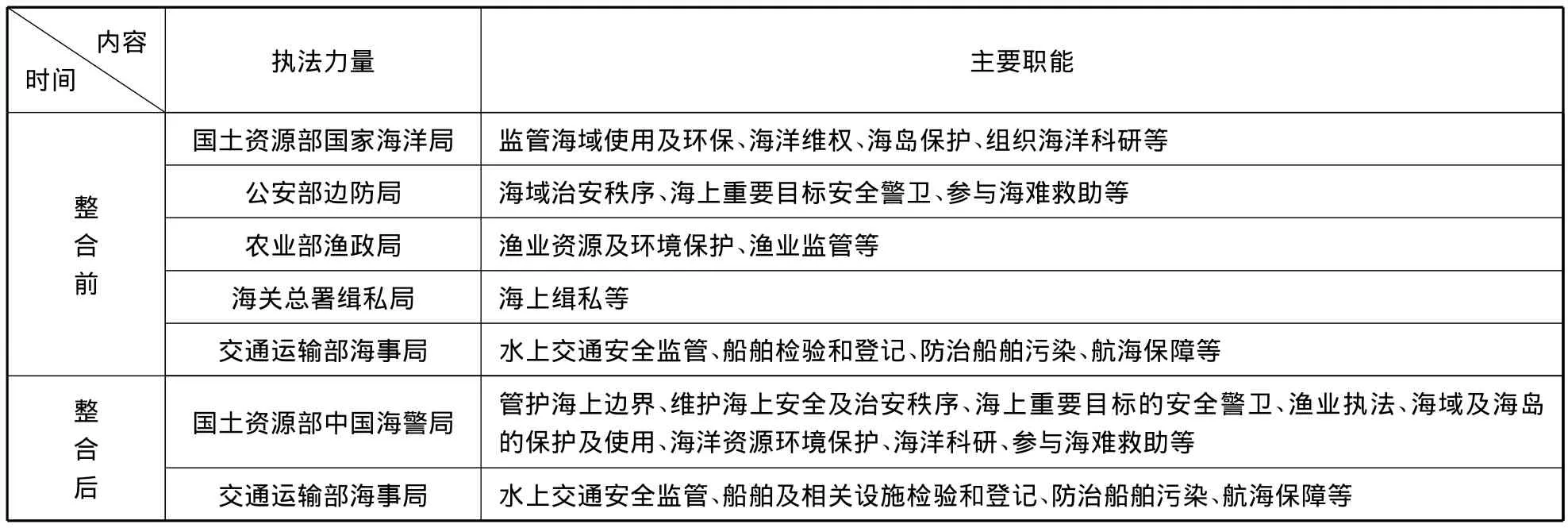

2013年3月,《国务院机构改革和职能转变方案》提出重组国家海洋局,整合原国家海洋局海监总队、农业部渔政局、公安部边防局、海关总署缉私局,以中国海警局的名义开展海上执法。交通运输部海事局未纳入国家海洋局整合范围,但明确了两者职责分工。根据2013年7月国务院批准的《国家海洋局主要职责内设机构和人员编制规定》,由国家海洋局统一指挥中国海警队伍,设置北海、东海及南海三个分局,在沿海省设置11个海警总队及其支队,履行所辖海域海洋监督管理和维权执法职责。目前,中央层面的海上执法队伍已精简为中国海警局和交通运输部海事局(见表2),同时各级地方政府也多设有名目不一的海上执法管理和协调机构[6]。

表2 我国海上执法力量一览表

随着相关机构改革和职能转变,我国海上执法力量资源进行了初步整合,但是仍存在着海上执法资源分散和分布不均衡等诸多问题。

第一,海上执法相关资源分散。首先,海上执法机构庞大繁复,尚未实现彻底整合。在中央层面,交通运输部海事局的相关职能仍独立于中国海警局,两者部分职能交叉(如防治船舶海洋污染)[7],削弱了海上执法的综合性和全局性;在地方层面,相关机构设置杂乱,如地方渔政和海监机构,各省市或将两者合二为一,或独立设置,且隶属关系复杂,同为海监,河北省总队直属国土资源厅,山东总队直属海洋渔业厅,上海总队则直属上海市水务局。其次,海上执法教育资源分散,中国海洋大学、大连海事大学、公安海警学院等院校均有涉及,缺乏综合性培训院校,直接影响到我国海上执法人员的教育培训。再次,海上执法相关法律资源分散重叠,各涉海行业管理部门规章在适用范围和权限上往往有一定程度交叉,给海上执法带来诸多不便。

第二,海上执法相关资源分布不均衡。首先,海上执法人员分布不均。海事局的涉海执法队伍约为1.7万人①指海事局的涉海执法队伍,包括海事局下属水上安全管理、船舶检验、船舶管理、船员管理、海上危险品与防污管理等执法队伍的人数总和;上述各执法队伍职能既涉及海上执法职能,也涉及相关陆上执法职能,如船员管理职能,既涉及陆上对船员注册、任职资格的监管,也包括海上对船舶上船员适任证书的审查等。,而承担更多海上执法责任的中国海警局编制却仅为16296名。其次,相关执法经费分布不均。我国行政机构的主要经费收入包括财政拨款和自有收入,交通运输部海事局依靠港口建设费、船舶港务费和船舶吨税等,具有经费来源保障;中国海警局的经费则主要来自于财政拨款,极易出现一边无经费可用,一边经费无处可用的尴尬局面。再次,执法设施设备分布不均。3000吨级以上在役大型船艇,中国海警局拥有16艘,交通运输部海事局拥有3艘;飞机数量,中国海警局拥有固定翼飞机及直升机共17架,交通运输部海事局拥有21架。

第三,海上执法相关资源过剩与匮乏并存。首先,相关资源过剩或重复,尤其是中央垂直管理的海上执法机构与地方相关机构的权责存在交叉,如地方水上公安的打击海洋违法犯罪职能,在执法权限和范围上与海警存在交叉和冲突;其次,相关资源缺乏,尤其是大型船艇的缺失,我国现有千吨级公务执法船共62艘,但3000吨级以上海上执法船艇仅19艘,远逊于日本海上保安厅的30余艘,使得海上执法的范围和效率受到制约;空中力量更是明显不足,海上执法部门的38架飞机,不仅与美国250架无法相比,甚至远少于日本的75架。

(三)我国海上执法力量建设的未来趋势

21世纪是海洋的世纪。近些年来,各海洋强国日益强调海洋的系统治理和开发,海上执法更加体现出“军民结合、有效维护、注重技术、提升空间”的特点。

第一,注重海上执法队伍和海军的互动[8]。一方面,海上执法具有国际性、复杂与风险性等特点,为了有效打击海上违法行为,需要海军给予海上执法队伍相应支持;另一方面,海上执法力量军事化程度深强,战时能够配合海军作战。如美国海岸警卫队平时海上执法,战时配合海军作战行动,海军则反之。目前我国海上执法队伍与海军缺乏一个有效配合机制,并且我国现有两支海上执法力量,与海军的互动更为复杂和不易协调。

第二,注重海洋经济权益的获取和维护。随着陆地资源的日益短缺,海洋已经成为发达国家经济发展的重要空间。各海洋国家纷纷实施一系列措施加强对海洋经济权益的获取和维护,如日本政府制定《海洋基本计划》,将培育壮大海洋经济定位为新的经济增长点[9]。近年来,我国与邻国的海洋经济权益纠纷众多,涉及到黄海、东海、南海等海域的划界、渔业及油气资源开发等多个方面[10]。中国海警局组建后,我国海上执法力量有了质的提升,但考虑到我国海域的广阔以及与周边国家不断的海洋经济权益纠纷,有必要继续强化海上执法力量建设。

第三,注重海洋环境保护。海洋是人类重要的可持续发展空间,也是海洋国家实现强国的重要依托。鉴此,各国不断强化对海洋环境的保护,英国政府即于2002年提出全面保护英国海洋生物计划。我国作为发展中国家,经济发展和环境保护之间的矛盾尚未得到有效的解决,需要有一支强有力的海上执法队伍对我国海洋资源环境进行保护。

第四,注重执法人员素质的提高。随着海洋开发和利用的专业分工越来越细,海上执法也向精细和专业化转变,导致影响海上执法的技术因素增多,要求执法人员具备更高的专业素质。为此,各海洋强国大都设有专门的培训院校与机构,如日本海上保安大学、美国海岸警卫队学院。我国目前专业性的培训基地和机构缺乏,相关教育资源分散,海上执法人员的素质得不到保障,难以适应海上执法的技术因素增多的趋势。

鉴此,我国海上执法体制需要在组织架构、执法范围以及内容上作出相应改变,继续整合现有海上执法队伍资源,建立统一的、国内外一体化管理的综合执法机构,发挥资源的系统、整体和规模化效益,以在环保、安全、经济权益等技术、经济要素相互交替的情况下,实现对我国海洋的有效保护和合理开发。

三、国外海上执法力量资源整合经验借鉴

目前,欧美日等海洋强国大多拥有完善的海上执法体制,在机构和人员以及资源分配方面有规可循,有章可依,为我国提供了丰富的海上执法资源整合经验。

海上执法机构及其职责上,做到了海上执法机构统一化和职责综合化[11],并与其它相关机构职责分工明确。一般而言,各国海上执法机构的设置,核心机构职责涵盖广泛,是海上执法的主力;辅助机构与核心机构各司其职,共同构建其海上执法体系。如韩国除海上警察厅外,海关也有海上缉私力量,主要负责港湾内缉私工作[12]。

海上执法人员队伍建设上,重视相关培训,设有专门的培养院校和基地。如日本海上保安大学及海上保安学校,分别以本科正规教育和海上保安人员在职教育为目标,进行系统的专业培训;美国不仅有海岸警卫队学院,还设有多个专业培养基地和机构,如约克镇培训中心和五月角培训中心等。

船艇等设施设备上,各国设备配备先进且构成合理,尤其注重空中力量建设,突出机动性。如美国海岸警卫队装备有13种25个级别的大中型船艇、5种飞机以及11种小型船艇,包括不同续航能力的巡视船,并拥有6种型号的固定翼飞机和直升飞机约 250 架[13]。

法律法规体系上,各国相关法律层次较高,既有综合性法律,又有针对海上执法各领域的专业法律。如英国《海洋法》是综合性法律,涉及到海洋的综合管理;《海关和海关管理法》和《海洋与海岸使用法》是针对专门领域的立法;《1925年海上警卫队法案》则是专门针对海上警卫队的立法。

经费来源和使用上,大多财政拨款充足,专款专用,尤其重视特殊目的的专项经费开支。如韩国海上警察厅经费 1996年为 2000亿韩元[14],2008年增至8134亿韩元,平均增长率达12.4%;日本政府在2012年钓鱼岛危机爆发后,向国土交通省划拨720亿日元经费,其中169亿日元用来购买海上保安厅所需的巡逻船及直升机等装备。

综之,各海洋强国的海上执法力量及其资源,明显具有职责综合专业化、人员高素质化、设备高端化、经费常态化、法律体系化等特点,对我国相关资源的整合具有重要借鉴意义。

四、我国海上执法力量资源整合方案设计与比选分析

如前所述,作为我国现有海上执法力量资源的核心,组织架构的整合必将带动人员、设施设备等资源的相应整合,是资源整合的关键和重点,故此针对组织架构整合提出设计方案。

(一)方案设计的基本思路

海上执法力量资源整合方案的设计应立足我国实际,充分考虑整合难度,抓住方案设计的关键和重点,以保证方案的科学性、完善性及适用性。

一是理清脉络。中国海警局的组建,使我国海上执法由“五龙治水”转为以中国海警局为主的格局,为我国海上执法力量资源整合提供了一个清晰的脉络,即以中国海警局为核心,逐渐整合游离在中国海警局之外的中央及地方相关资源。这不仅能有效解决我国现有海上执法力量资源分散和分布不均等问题,是我国实现“海洋强国”的需要;又是当前实现政府职能转变,适应服务型政府建设的必然选择。

二是考虑缜密。资源整合应充分考虑阻力及难度。资源整合本身就极易诱发不同层级不同部门间的利益纠葛,易导致多方阻力。鉴于我国地方海上执法机构众多,人员、装备和经费等执法资源复杂,需要选准整合次序和时机;同时,现有海上执法力量资源庞杂,数量和质量分布相对不均衡,大大提升了整合的难度。

三是抓住重点。我国海上执法力量现有资源均以组织架构为平台和核心,配置相关人员、装备和经费等资源。为此,我国海上执法力量资源整合应抓住重点,纲举目张,以组织架构整合为核心,在此基础上进行人员和装备等资源整合。

基于上述考量,按照中央层面横向整合、中央和地方纵向整合、一揽子纵横向整合三种思路,设计4种方案并加以比较。

(二)方案设计

1.方案1:中国海警局整合交通运输部海事局的部分涉海职能

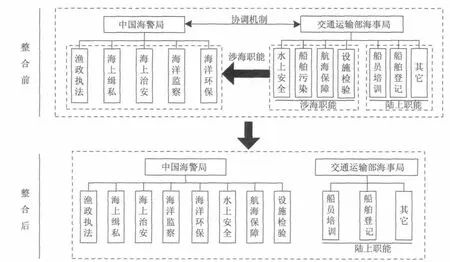

方案1:近期以中央层面的横向整合为重点,按照国际惯例,将交通运输部海事局的海上执法(海巡)职能归并到中国海警局。具体方案见图1。

如图1所示,近期内以中央层面的横向整合为主,将交通运输部海事局的海上相关职能归并到中国海警局,仍保留海事局其它职能,如船舶登记、船舶检验、船员管理等;中长期进行中央与地方层面的整合。

方案1具有难度小而效果好特点。一是难度小,近期内进行中央层面的整合,涉及部门及内容少。在中长期,待时机成熟后,再将地方相关机构归并到中国海警局。由易到难,由浅及深,能够最大限度地减小整合难度。二是效果好,在中央层面统一我国海上执法队伍,能够集中力量,有效提高海上执法效能,既符合我国实际,又与国际惯例接轨。当然,方案1对地方层面的整合较迟,难以解决我国中央部门垂直管理的海上执法部门与地方海上执法部门的权限划分问题,不利于我国海洋事业的健康有序发展。

2.方案2:中国海警局整合交通运输部海事局的全部涉海职能

方案2:鉴于交通运输部海事局的一些海上职能是陆上相关管理职能向海上的自然延伸,例如船舶检验,即由陆上的船舶制造检验和特别检验等,延伸至海上的航行船舶内部设施设备的安全检验。为此,需要将类似船舶检验的海陆兼顾职能作为涉海职能,整合到中国海警局,亦即近期内以中央层面的横向整合为主,将交通运输部海事局的全部涉海职能归并到中国海警局。具体方案见图2。

图1 中国海警局整合交通运输部海事局部分涉海职能方案

图2 中国海警局整合交通运输部海事局全部涉海职能方案

如图2所示,在近期内进行中央层面的整合,将交通运输部海事局的全部涉海职能归并到中国海警局;在中长期进行中央与地方层面的相关整合。

方案2操作上有一定难度且效果一般。难度上,将交通运输部海事局的全部涉海职能归并到中国海警局,整合内容多,较之方案1难度增大;效果上,鉴于海事局的部分涉海职能(如港口航道测绘)与海上执法职能关联性较弱,全部整合虽然会使海上执法相关事权更加集中,实现在中央层面的高度统一,但也会因职能繁复而影响中国海警局的执法效率。

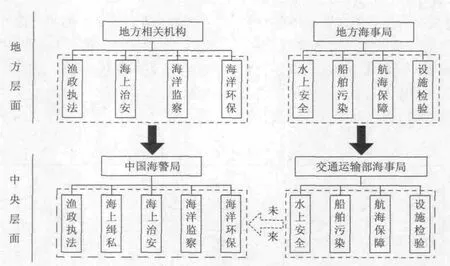

3.方案3:中央机构整合地方相关机构

方案3:在大部门体制改革持续进行的背景下,在海洋和交通领域体制改革不断深入推进的前提下,近期以中央和地方的纵向整合为重点,自上向下开展中央层面到地方层面的“条条”整合。具体方案见图3。

图3 中央机构整合地方相关机构方案

如上所示,按照机构职能,近期内对中央与地方具有相同职能的机构进行整合。一方面,地方所属渔政、海监等相关执法队伍归并到中国海警局;另一方面,地方海事局归并到交通运输部海事局,使我国海上执法体制由条块结构变为条状结构,为进一步整合做准备。中长期再进行中央层面中国海警局与交通运输部海事局整合,构建综合海上执法体制。

方案3具有难度大、效果好等特点。一是难度大,地方海上执法资源纷多杂乱,水平参差不齐,并且整合涉及部门众多,利益交错,整合难度相当大;二是效果好,能够即时厘清我国海上执法的横纵向权责划分,一揽子解决中央部门垂直管理的海上执法部门与地方海上执法部门冲突的问题,有利于海上执法资源的统一和有效利用。

4.方案4:一揽子纵横向整合

方案4:近期进行中央和地方的“条条块块”一揽子纵横向整合,具体方案见图4。

图4 一揽子纵横向整合方案

如上所示,在近期内,一方面将交通运输部海事局的全部职能归并到中国海警局;另一方面,将地方所属的渔政、海监等相关执法队伍归并到中国海警局,构建统一的综合海上执法体制。

方案4很难实施。一方面,海事局的职责既包括海上职责又涉及陆上职责,我国陆域广阔,情况复杂,海事局陆上职责多样,全部整合并不现实;另一方面,此方案涉及到中央与地方分级的海洋管理体制,将同时面对多层级、多部门间的利益纠葛,需在全面大规模改革现有海洋管理体制的前提下才具备可操作性。鉴于中国海警局成立后,需要着力进行现有中央层面海上执法资源整合方案的落实和消化工作,我国海上执法力量建设或将进入一个相对平稳期,近期继续进行如此大的整合,极易导致海上执法体系的混乱,不利于我国海洋事业的长远发展。

(三)方案选取

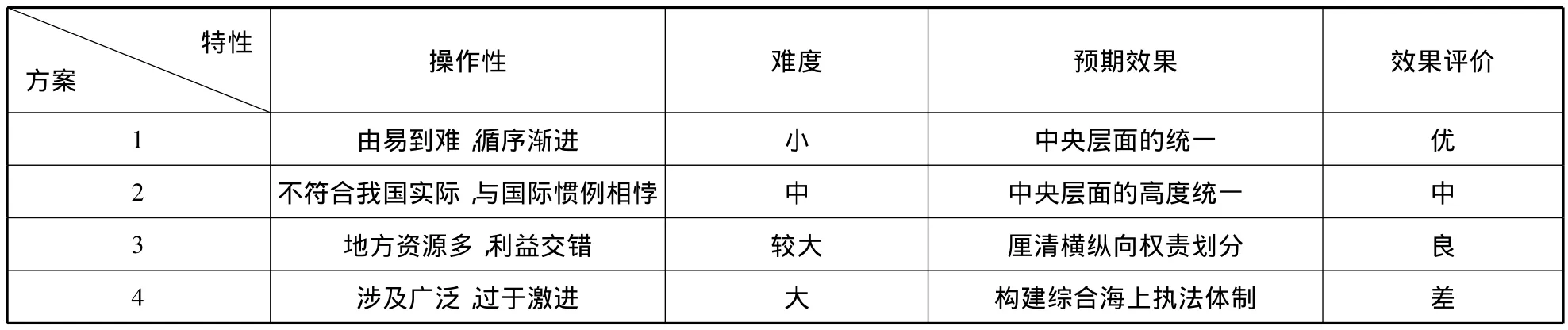

为保证资源整合的顺利进行,设计方案必须兼具可行性和良好的预期效果。鉴此,从操作性、难度和效果等方面评价上述方案,具体见表3所示。

表3 方案特性分析与比较

4种方案中,方案1能够保证资源整合的顺利进行,符合我国实际,与国际惯例接轨,能够实现近期与中长期目标的有效衔接和区分。首先,该方案由易到难,由浅及深,既抓住了当前整合的重点和关键,又有利于相关经验的积累,降低后续整合的难度,可以保证资源整合的顺利进行。其次,该方案与国际惯例接轨,鉴于如美欧日等海洋强国的海上执法机构皆兼具我国海警局和海事局的海上执法职能,有必要将交通运输部海事局相关海上职能归并到中国海警局,以利于海上涉外执法以及国际合作的开展。再次,该方案能够在近期实现中央层面的海上执法资源统一,又可在中长期进行中央层面和地方层面的资源整合,目标连贯明晰,循序渐进,使得整合具备较高的可操作性。鉴此,下一步我国海上执法力量资源整合,应重点将交通运输部海事局相关海上职能归并到中国海警局,以理顺中央层面的相关机构和资源有效配置问题。

五、推进我国海上执法力量资源整合的若干建议

如前所述,组织架构作为我国现有海上执法力量资源的核心,是整合的关键和核心。但是仅有组织架构的整合尚不足以实现海上执法力量资源有效整合的目标,为此需采取以下措施予以推进。

(1)在中央层面的横向整合方面,以2013年《国务院机构改革和职能转变方案》为基础,在维持稳定性的前提下,适时适地将交通运输部海事局的部分相关海上职能逐渐归并到中国海警局,以实现中央层面的资源有效配置。

(2)在中央与地方的纵向整合方面,中国海警局应首先整合原国家海洋局直属(中央)垂直管理机构的相关海上执法资源;在此基础上,可在部分有条件的沿海大省进行试点,将其省级主要海上执法力量资源适时整合到中国海警局,为中央与地方层面海上执法主要职能的进一步纵向整合提供经验支持。

(3)加大教育投入,设立相关培训机构。一方面成立中国海警学院,设置理论学习与实践两个环节,专门培养海上执法人才;另一方面设立专业性培训基地,对海上执法人员进行针对性训练,以提升其专业素养。

(4)加大对海上执法设备的资金投入。针对我国海上执法专用设施设备短缺的现状,建议加大针对专门执法船艇和飞机的资金投入,同时加大研发力度,提升我国自主开发能力。

(5)建立统一的经费安排制度。经费是海上执法顺利进行的必要保障,建议建立固定和常态化的统一经费制度,统筹安排,专款专用;量入为出,保证重点。此外,健全海上执法经费保障监督机制,以促使经费保障得以有效贯彻落实。

(6)加快相关立法,完善相关法律法规体系。建议加快制定我国《海洋法》,一方面针对海上执法队伍的执法主体资格、程序以及海域管理范围等现有法律缺失的部分作出明确规定;另一方面,相应修改现有法律的不合理之处,进而构建层次清晰、体系健全的海上执法法律体系。

[1]鹿守本.海洋管理通论[M].北京:海洋出版社,1997:71-72.

[2]李 响.我国海上行政执法体制的构建[J].苏州大学学报,2012(3):77-81.

[3]郑敬高,范菲菲.论海洋管理中的政府职能及其配置[J].中国海洋大学学报,2012(2):20-25.

[4]吕彩霞.海洋综合管理问题探讨[J].中国软科学,2001(6):14-16.

[5]刘凯军.关于海洋综合执法的探讨[J].南方经济,2004(2):19-22.

[6]阎铁毅,吴煦.中国海洋执法体制研究[J].学术论坛,2012(10):204-209.

[7]向力.海上行政执法的主体困境及其克服[J].武汉大学学报,2011(9):82-87.

[8]宋增华.海权的发展趋势及中国海权发展战略构想[J].中国软科学,2009(7):187-192.

[9]吴松芝.日本海上执法模式研究[J].武警学院学报,2012(7):90-93.

[10]林全玲,高中义.中国海监维权执法的形势分析与策略思考[J].太平洋学报,2009(9):80-86.

[11]吴志飞,姚路,翁辉.世界主要国家海上执法力量建设发展与运用[J].求实,2013(1):55-57.

[12]张宝晨.海洋大国海上执法机构体制的基本规律与启示[J].中国海事,2008(4):23-27.

[13]李培志,王英.美国海岸警卫队“综合深水系统”现状及启示[J].武警学院学报,2005(3):61-64.

[14]朱建庚.韩国海上执法机制探析[J].太平洋学报,2009(10):75-86.