建安咏物赋略论

□于志鹏

[山东财经大学 济南 250014]

曹操与曹丕、曹植对文学的爱好和提倡促成了建安文学的繁荣,他们共同推动了建安文学创作高潮的到来,同时也造就了“建安风骨”独特的文学审美风貌。

与汉代相比,建安文学在整体文化氛围上显现得更为自由,文学主体意识得到极大的提升。由于受到汉代主流文学体式辞赋的影响,建安时代的文学特色也首先体现在辞赋创作中。

建安时代尽管时间相对较短,但赋家众多,创作颇丰,据刘知渐先生《建安文学编年史》所附《建安作家诗文总目》统计,建安作家中有赋传世的共计18家,作品184篇。从这些作品的总体文学价值来看,最能体现建安文学特色的则应该是咏物赋。建安咏物赋在汉代辞赋创作的影响下,融合独特的时代文化风貌,在题材选取、内容表达乃至艺术特色上都取得了长足的进步,笔者不揣浅陋,试图对建安咏物赋进行分析论述,以把握其独特的文学风貌。

一、建安咏物赋文本分析

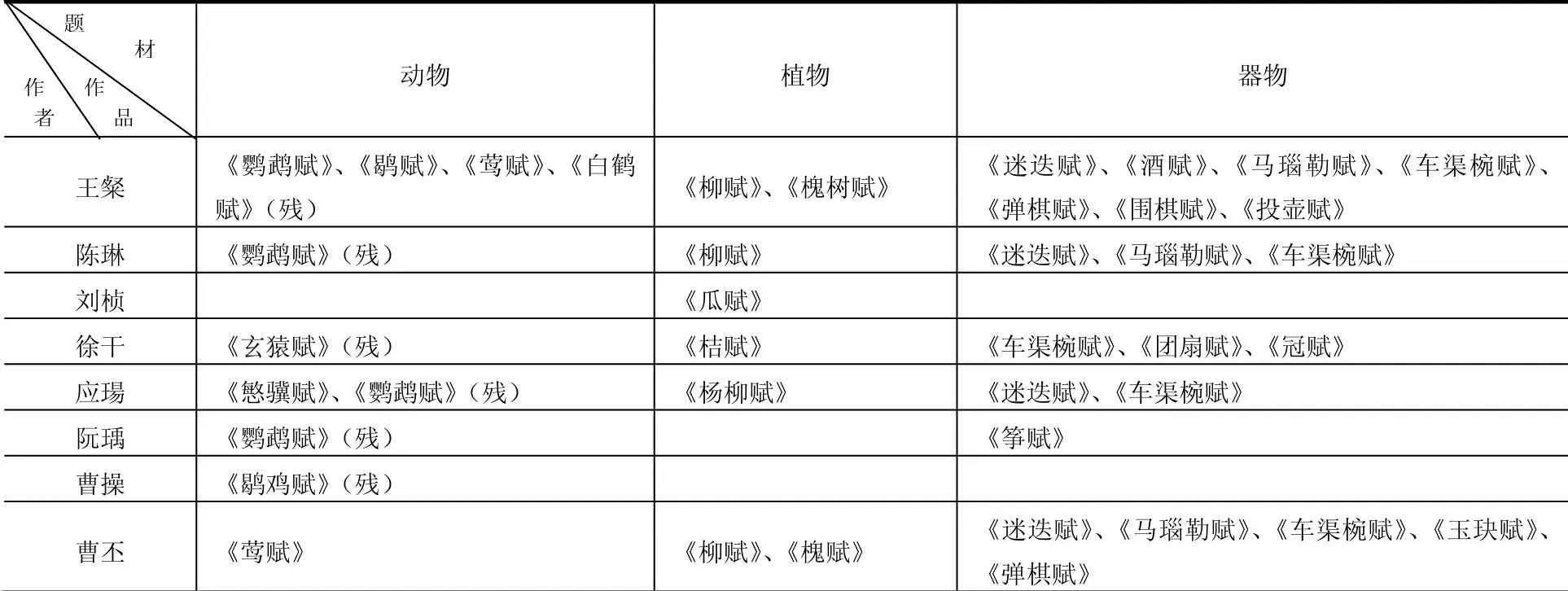

根据严可均《全后汉文》、《全三国文》统计,建安时期的咏物赋(包括残篇)共有73篇,题材主要集中在动物、植物、器物三方面,具体篇目见下表1:

表1 建安时期咏物赋

(续表)

建安文学尽管持续时间不过50年,但从数量上看,咏物赋在数量上却超过两汉咏物赋。从题材上看,建安文人在描写军旅生活、政治题材的同时,也将视野由马背、战场、台阁转向日常琐细的事物,关注起自身周围的各种物象,试图在前人忽略的题材中找新意,如杨泉的《蚕赋》序提到:“古人作赋者多矣,而独不赋蚕,乃为蚕赋。”在题材选取上,动物如鹦鹉、莺、鹤、雁、雀、龟、蝙蝠;植物如柳、槐、芙蓉、橘、瓜;珍玩饰物如玛瑙勒、车渠椀、迷迭香、圆扇、围棋、弹棋、投壶等,这些新的物象被纳入赋家视野,也体现出赋家开始以新的题材,展现新的审美体验。在建安咏物赋的各类题材中,动物尤其是飞禽成为文人偏爱的对象,禽鸟类咏物赋占整个赋作数量的三分之一。建安咏物赋取材的多样化也反映出建安时代社会生活内涵的日益丰富多彩,物品渐趋丰富以及文人审美趣味发生变化。

二、建安咏物赋繁荣的背景

建安文学作为中国文学自觉时代的开启,它结束两汉文学质胜于文、寓巧于拙、寓美于朴的旧传统,文学摆脱经学束缚,呈现出浓厚的生命色彩和艺术特质,文学显现出繁荣的局面。咏物赋作为赋体文学的代表也成为建安文学繁盛的最好注解,考究建安咏物赋繁荣的背景原因,除了前代文学影响外,我们还可以从建安当时的文化环境中找到其他的一些原因。

(一)时代审美情趣的变化

赋本来就与咏物结下了不解之缘,在赋体发展的早期阶段,物成为主要的表现对象,而到了赋体文学独霸文坛的汉代,咏物并没有成为赋体文学的主角,那些歌咏帝王奢华生活的宫殿、山川、苑猎的大赋光芒掩映了其他赋作。另外,从赋作本身的作用来看,赋家主要运用辞赋来达到讽谏的作用。东汉后期,朝纲混乱,社会动荡,儒家思想日渐式微,及至三国时期,新的思想开始萌动,赋家开始摆脱赋作“抒下情而通讽喻,宣上德而尽忠孝”(班固《两都赋序》)的束缚,而自然之物是哲学自然之道的自然体现,在道家崇尚自然的影响下,于是以自然界之山川草木鸟兽虫鱼、人工器物为歌咏对象的咏物赋大量出现,面对自然之物,抒写自己独特的情感体验,如曹丕在《槐树赋》序中所说:

昔建安五年,上与袁绍战于官渡,是时余始植斯柳。自彼迄今十有五载矣。左右仆御已多亡,感物伤怀,乃作斯赋。

赋家面对昔年所植柳树,感慨今昔变化,物是人非,无限凄然,自然之物给人无限感慨,人与物之间的审美距离由俯视改为平视。又如王粲的《莺赋》,赋作开篇写出受困于笼中的莺的情景:“览堂隅之笼鸟,独高悬而背时”,然后作家对莺鸟的不幸表示同情,“虽物微而命轻,心凄怆而愍之”,并能结合自己人生遭际生发感慨,物我合写,“既同时而异忧,实感类而伤情”。建安作家在咏物赋创作中能够紧扣物象与作家之间的密切联系,使文学创作摆脱政治功利束缚,找到根本的情感动因,正如刘勰在《文心雕龙·明诗》中所云:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”

建安是文学自觉时代的开始,也是人的自觉时代的开始,是人情感世界与艺术融合的时代。建安咏物赋取材于自然,从赋家心灵中获得艺术生命。在建安咏物赋中,不论是“慜良骥之不遇兮,何屯否之弘多,抱天飞之神号兮,悲当世之莫知”(应瑒《慜骥赋》)的骏马,还是挂在笼中“独高悬而背时”(王粲《莺赋》)的莺;不管是离缴的孤雁(曹植《离缴雁赋》),还是无奈落网的鹦鹉(曹植的《鹦鹉赋》);无论是堂前飘飞的杨柳,还是妩媚的芙蓉,这些物象无不闪烁着赋家的人格光辉。他们的思想、情感、意志,甚至生命都融化在对大自然的审美观照中。奇妙的自然让赋家发出由衷的赞美,让他们“感物吟志”。可以说,自然渗透了赋家的主观情感,成为一种有意味的物象,正如曹丕在《感物赋》中所说:

伊阳春之散节,悟乾坤之交灵。瞻玄云之蓊郁,仰沉阴之杳冥。降甘雨之丰霈,垂长溜之泠泠。堀中堂而为圃,植诸蔗于前庭。涉炎夏而既盛,迄凛秋而将衰。岂在斯之独然,信人物其有之。

随着时代审美趣味的变化,文人个体意识的提升,在与自然万物的对话中,吟诵自然,感受自我,咏物赋在数量和质量上都得到了巨大的提高也是顺理成章的。

(二)文人集团宴饮游戏精神的日渐浓烈

赋作从汉代开始,就成为文人集团弄才使气、宴饮娱乐的游戏文体。汉初的吴王与梁王招徕文人形成的文人集团便是其中的代表。在这些文人集团中,赋家多为言语侍从之臣,赋作也成为帝王公侯娱耳悦目的篇章,充满浓厚的游戏精神。尽管此时赋作也有一定的讽谏之意,然夸饰、铺排的现实掩盖了规劝的锋芒,正所谓“劝百而讽一”,而在此种场合,关注酒席宴上物品,指物题咏的咏物赋开始繁盛起来,对此我们在前文有详尽论及,此不赘述。

尽管后来一些赋家对汉代赋作此种特质大为不满,例如班固、扬雄都对此提出激烈的批评,强化赋作讽谏的创作宗旨,一定程度阻碍了咏物赋的发展。然而到了东汉后期,思想的多元化发展,尚文爱美的艺术精神超越了文学的思想意蕴,进而在建安时期,随着北方统一而带来的安定与富足,加之曹氏父子的大力提倡,汇聚天下名士而形成的邺下文人集团嬉戏游玩,吟诗作赋成为当时的文坛佳话。正如曹丕后来所回忆的那样:“昔日游处,行则连舆,止则接席;何曾须臾相失。每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗。”[1]

建安文人都有着颠沛流离的战乱体验,后来在曹氏父子的延揽下,文人间以切磋技艺为目的的唱和赠答活动空前繁荣,这种贵游活动使文人多有面对奇珍异物的命赋而作以及同题共作现象,如刘桢《瓜赋》记载:“桢在曹植坐,厨人进瓜,植命为赋,促立成。”赋作序文反映的是王侯文臣宴饮之际的游戏之作。此外,王粲的《槐树赋》也是奉教之作,据《艺文类聚》引曹丕《槐赋序》:“文昌殿中槐树,盛暑之时,余数游其下,美而赋之。王粲直登贤门,小阁外亦有槐树,乃就使赋焉。”命赋及献赋之风本来是汉以来朝臣政事的重要内容,多表现政治理想或曲终奏雅,一旦它借助于命或献的外在形式而专意于咏物,成为渗透在日常政治活动中的文学活动时,这种现象的出现进一步表明了文学独立性渐趋形成。此后,在历代咏物诗赋创作中应命、应教等形式都成为一种极为普遍的现象。

同题咏物赋在这样的背景下大量产生,如陈琳、王粲、曹丕诸人的同题共作《玛瑙勒赋》就是这种文坛乐事的最好明证。曹丕在《玛瑙勒赋》序文中交待了赋的写作背景:

玛瑙,玉属也。出自西域,文理交错,有似马脑,故其方人因以名之。或以系颈,或以饰勒。余有斯勒,美而赋之。命陈琳、王粲并作。

我们在陈琳的《玛瑙勒赋》序中也能找到呼应:

五官将得马脑,以为宝勒,美其英采之光艳也,使琳赋之。

除了上文提到的同题赋《玛瑙勒赋》外,还有以《迷迭香赋》为题同题共作的有曹丕、曹植、王粲、陈琳、应瑒和徐干;用《车渠椀赋》为题的有曹丕、曹植、王粲、陈琳和应瑒;用《弹棋赋》为题的有曹丕、王粲和丁廙;用《莺赋》为题的有曹丕和王粲。

在建安时代宴饮娱乐文化气氛的影响下,同题共咏咏物赋的大量出现,不仅是当时文学生活的艺术反映,同时也丰富了咏物赋的创作,具有历史和文学的双重意义。

三、建安咏物赋艺术创新探析

建安咏物赋不仅在数量上比两汉咏物赋增加很多,而且在艺术创作上,赋家在继承前代赋作艺术精神的基础上,大胆创新,使建安咏物赋在艺术上也呈现出多姿多彩的风貌。

(一)主观情感与客观物象更进一步融合

咏物赋到了东汉后期,那些单纯就物写物的作品逐渐被情物融合之作所取代,典型的咏物而颂的模式被打破,只在庙堂之赋中大行其道。于是赋作中潜在的文学性更多地显露出来,更多的艺术空间被赋作情感占据,到了文学自觉时代的建安时期,物我融合的趋势更为明显与直接。在建安咏物赋中一些以植物为歌咏对象的作品中,作家往往站在客观的角度来把玩、欣赏物象,并没有多少寄托的意味。在这样的赋作中,作家没有功利思想干扰,更多地则是沉浸在审美享受中,“在一个与自我不同的感性对象中玩味自我本身,即把我移入到对象中去”[2]。奇妙的自然让建安赋家沉浸于其美妙的境界中,使他们发出由衷的感叹,同时也渗透了赋家的主观情感,成为被审美主体主观化后的审美客体。在曹丕和王粲的同题《迷迭赋》中我们可以看到赋家面对迷迭以情感和审美的视角来关注自然界中的这一奇珍异草:

坐中堂以游观兮,览芳草之树庭。垂妙叶于纤枝兮,扬修干而结茎。承灵露以润根兮,嘉日月而敷荣。随回风以摇动兮,吐芳气之穆清。薄六夷之秽俗兮,越万里而来征。岂众卉之足方兮?信希世而特生。(曹丕《迷迭赋》)

曹丕在该赋的序文中写道:“余种迷迭于中庭,嘉其扬条吐香,馥有令芳,乃为之赋……”结合序文我们可以看出曹丕创作此赋时,并没有单纯地对迷迭外在形态着力铺叙,而是站在客观欣赏的角度对迷迭外在形质进行艺术描绘,展现其超凡脱俗的神韵。我们再看王粲的同题赋作:

惟遐方之珍草兮,产昆仑之极幽。受中和之正气兮,承阴阳之灵休。扬丰馨于西裔兮,布和种于中州。去原野之侧陋兮,植高宇之外庭。布萋萋之茂叶兮,挺苒苒之柔茎。色光润而采发兮,以孔翠之扬精。

王粲以高雅的审美情趣将迷迭香的奇香异气描绘出来,使读者感受到自然万物的可爱。

建安咏物赋中这些看似没有深刻寄托的作品,在作家笔下不仅展现出物象之形,同时更主要的是展现出物之神韵,因为在赋家看来,物与人格风神气度、人格理想在某种程度上能够达到审美上的异质同构。例如应瑒的《柳赋》:

赴阳春之和节,植纤柳以承凉。摅丰节而广布,纷郁勃以敷阳,三春倏其奄过,景日赫其垂光。振鸿条而远寿,迥云盖于中唐。

尽管赋作核心表现的是杨柳这一客观物象,但作家并没有运用单纯就物写物的方法,而是把杨柳作为一种生命表现的客体来进行艺术创作。赋家以诗一般优美的语言描摹出杨柳之风神仪态。赋中的杨柳,舒展、繁茂,充盈着充沛的生命力量,阴凉广敷,泽被人间。仔细体会,杨柳具有一种人格美。这里,赋作表现出一种新的审美经验,这一审美经验是此前的赋体文学创作所没有经历过的。作为杨柳这一客观物象,实际深深蕴涵了文人们的审美观念、人格理想以及精神气质。赋家在以杨柳为关注中心时,已经把自己的人生思想、人生观念、精神气质等等主观因素都投射于这一物象并以优美的语言加以表现。赋家所描写的物,突出了事物的光鲜、优美、飘逸洒脱的风神。又如王粲的《车渠碗赋》,尽管创作于嬉戏宴饮的娱乐场合,但赋家却能够摆脱世俗的环境限制,写出生活中俗物不同寻常的一面:

侍君子之宴座,览车渠之妙珍。挺英才于山岳,含阴阳之淑真。飞轻缥与浮白,若惊风之飘云。光清朗以内曜,泽温润而外津。体贞刚而不挠,理修达而有文。杂玄黄以为质,似乾坤之未分。兼五德之上美,超众宝而绝伦。

赋作尽管描写动物,但作家并非侧重于描写对象之形色之美,而是侧重于描写物象与人之间精神气质的相通之处。

考究建安赋家在咏物赋创作中物我融合的手法,我们会发现建安文人在咏物赋的创作中其实是把一种人格理想通过物的描写表现了出来。在这类咏物赋中,作家隐微地把个人情感灌注于客观之物的描写之中,构成了圆融而蕴藉的艺术形象。汉赋总体上是偏重于描写外物,主体情绪的缺失是普遍的现象,卒章显志式地表现讽谏之义,也使意与象两相分离,常失去审美的圆融的境界,而流于逻辑把握的缺憾。而建安咏物赋则正是对此种艺术倾向的反拨,从特定意义来说,建安作家正是通过咏物赋这一文学的体式,通过物的描写,富有情韵地表现了一个时代的人格理想与审美风范。

(二)咏物隐然咏怀——建安咏物赋中的比兴寄托

建安咏物赋在创作上的另一种倾向,是在咏物过程中深于寄托,表现了赋家在现实生活中的种种遭际以及他们的复杂的内心感受,比兴寄托的意义更为明显。作品无论怎样穷形尽相地描绘客观事物,但其内在的意义都是表达作者的某种刻骨铭心的心理感受或某种不尽如人意的人生遭际。因此,从一定意义上来说,写客观之物只是一种假托,作者所侧重的,主要在于透过外在的表象,表现一种内在的意义。从咏物赋发展渊源来看,这种借物寄托的写作手法继承了屈原《橘颂》所蕴含的艺术精髓,但同时建安赋家又有所开拓,其中较为突出的一点是,建安作家借以寄托的物象除了有植物外,还大量用动物尤其是飞禽来作为比兴对象,从而寄托了丰富的情感。杨修在《孔雀赋》的序言中写道:

魏王园中有孔雀,久在池沼。与众鸟同列。其初至也,甚见奇伟,而今行者莫。临淄侯感世人之待士,亦咸如此,故兴志而作赋。并见命及。

由此可见,曹植先对孔雀有感,“兴志而作赋”,当时文人就像园中的孔雀,初虽为统治者所赏识,但最终多不为所用,流落到与众鸟同列的命运。在大自然中,某些鸟类如鹦鹉、白鹤、莺、鹰,以其华羽丰姿、殊智异心而倍受人们喜爱,成为他们讴歌的对象,但正是因为人们喜爱,既给它们带来恩宠与荣耀,同时也给这些禽鸟带来不幸。世人往往对这些飞禽施以缯缴、加以网阱,使它们失去自由,终成为人们的笼中玩物。良禽怨毒一隅,向往蓝天而不得。建安时代的一些文人在遭受政治挫折和人生失意时,面对笼鸟,极易触景生情,往往通过文章来寄寓自我的失意与不平。例如曹植的《白鹤赋》便是其中的代表:

嗟皓丽之素鸟兮,含奇气之淑祥。薄幽林以屏处兮,荫重景之馀光。狭单巢于弱条兮,惧冲风之难当。无沙棠之逸志兮,欣六翮之不伤。承邂逅之侥幸兮,得接翼于鸾凰。同毛衣之气类兮,信休息之同行。痛良会之中绝兮,遘严灾而逢殃。共太息而祗惧兮,抑吞声而不扬。伤本规之违忤,怅离群而独处。恒窜伏以穷栖,独哀鸣而戢羽。冀大纲之难结,得奋翅而远游。聆雅琴之清韵,记六翮之末流。

这篇赋通篇写的都是白鹤的遭遇,但作者并不是纯客观地描写白鹤,而是有所寄托。正如丁宴在《曹集诠评》中评论这篇赋所说:“伤本离群,皆自喻也。”曹植作为建安时期文学才华出众的文人,在其后半生饱受曹丕父子猜忌与迫害,政治上不得意,落落寡欢,很容易由白鹤的不幸想到自己。白鹤本可以远翔,畅游于宇宙大荒,然而在曹植的笔下白鹤却受困于“大纲”,丧失了自由,这种情形也是曹植人生的艺术写照。曹植的另一赋作《鹦鹉赋》也有类似描写:

美洲中之令鸟,超众类之殊名。感阳和而振翼,遁太阴以存形。遇旅人之严网,残六翮而无遗。身挂滞于重,孤雌鸣而独归。岂余身之足惜,悯众雏之未飞。分麋躯以润镬,何全济之敢希……

作者明写鹦鹉之惨痛遭际,其实暗喻自己忧苦之思。

再如王粲的《莺赋》:

览堂隅之笼鸟,独高悬而背时。虽物微而命轻,心凄怆而愍之。日奄蔼以西迈,忽逍遥而既冥。就隅角而敛翼,眷独宿而宛颈。历长夜以向晨,闻仓庚之群鸣,春鸠翔於南甍,戴集乎东荣,既同时而异忧,实感类而伤情。

作家将困于笼中的莺拟人化,写出其被笼网束缚而不自由之痛苦心情,但透过作者描绘,再结合王粲其他作品,例如在《七哀诗》中所描绘的“复弃中国去,委身事荆蛮”的情境,不难发现《莺赋》在字里行间所展现的莺的生存状况其实也是作者受困于逆境中的真实写照。建安赋家在咏物赋中悲剧性的禽鸟形象的创造与个人的遭际有着惊人的一致性。王琳先生在《六朝辞赋史》中对此有精辟的分析:

古代文人常以鹤鸿之类鸟象喻志向高洁才质美好,子建此赋前半自喻他早年的政治抱负与人格思想,后半则突出表现自己抱负不能施展,人生自由也受到限制的悲剧命运。所以《白鹤赋》这一节文字,确可视为子建后期不幸遭遇及企求自由心境之写照[3]。

综上所述,建安文人在咏物赋中选取特定的物象时,无不使之打上作者自己的身世经历以及情感生活的烙印。物象客观性的成分减弱了,主观性的因素增强了。作家对笔下所写之物更注重于主体主观情感因素的表现,“王粲的莺、曹丕的柳、曹植的白鹤,都是作者情意的载体。作家的情意通过物象的生动描绘,自然地流露出来,物象即是充满主观情感色彩的意象”[4]。建安赋家注重比兴寄托的手法的运用,使赋体文学更成为一种表现人生的艺术,更有助于使赋体文学在表现社会生活、人生经历、个人情感等方面显示出更大的优势,从而也显示了人的自觉这一时代主潮。可以说意象化、情感化或主观化既是建安咏物赋的艺术特点,同时也反映了时代自觉的艺术氛围,并指出了魏晋南北朝赋史发展的一个新方向。

总之,建安咏物赋作为沟通汉代咏物赋与晋代咏物赋的中间桥梁,在题材上延续汉代咏物赋的选取范围,在艺术上能够紧扣时代文化氛围,体现出以赋为诗的创作倾向,不仅赋作篇幅短小,体式灵活自由,更重要的是继承屈原诗赋精神,抒情与意象的完美结合,使建安咏物赋更增添了审美意味,成为感悟时代、感受作家心境的又一面镜子。

[1]曹丕.又与吴质书[C]//严可均.全上古三代秦汉三国六朝文.北京:中华书局,1958:1093.

[2]W·沃林格.抽象与移情[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987:5.

[3]王琳.六朝辞赋史[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1998:64.

[4]程章灿.魏晋南北朝赋史[M].南京:江苏古籍出版社,2001:57.