明刊戏曲插图与明代绘画语汇的互文性关系

张玉勤

(江苏师范大学文学院,江苏徐州 221116)

在巴赫金看来,任何非艺术性的散文语言,包括生活语言、雄辩演说语言、科学语言,都不能不顾及到“已有之言”、“已知之见”、“尽人皆知之理”,“在接近自己对象的所有道路上,所有方向上,言语总得遇上他人的言语,而且不能不与之产生紧张而积极的相互作用”[1]。罗兰·巴特说:“任何本文都是互本文,在一个本文之中,不同程度地并以各种多少能辨认的形式存在着其他本文,任何本文都是过去引文的一个新织体。”[2]克里斯蒂娃则把互文性理解为“一篇文本中交叉出现的其他文本的表述”,“已有和现有表述的易位”[3]。应该说,这里的互文性主要指的是文本的创作者“借用”先前文本之意,属于此文本对彼文本的“借用”关系,而且这种借用带有一定的隐蔽性,更多时候“是一种无意识过程,发生在有意借用行为的下层”[4]。研究“语-图”互文问题,就是要深入到文本的细部,挖掘出这种隐蔽性的表达,揭示出诸文本间承继、复制、移置、改写等复杂关系,从中生发出艺术发展和艺术演变的普遍性规律来。

作为研究“语-图”互文问题的典范文本之一,中国古代特别是明刊戏曲插图本包含着极为丰富的语图资源,蕴含着极为复杂的“语-图”互文规律。研究明刊戏曲插图本的“语-图”互文问题,不应只关注戏曲文本与戏曲插图之间的对应性关系,也不应只关注戏曲插图与此前语言和图像文本之间的远距离互文。事实上,戏曲插图一方面对戏曲语言文本有所依凭,另一方面又必然有所溢出。由于明代大量文人画家参与版画制作,戏曲插图有时便成为文人们遣意抒怀的艺术形式。此时,插画家就会超越戏曲文本的限制和约束,有时是“远取”,即从传统和历史文本中吸取资源;有时则是“近譬”,从当时的绘画艺术中寻找惯用的题材,或使用绘画中的艺术元素加以表现,因而形成了插图世界中特定的绘画语汇,同时使戏曲插图呈现出一定的文人情怀和文人画色彩。而此时的插图与绘画不仅是风格、取材等方面的相通相似,更在内在旨趣方面相勾连;此时的插图不只是戏曲文本的附属物,同时具有超越和溢出的独立艺术价值。这种绘画语汇与戏曲插图、戏曲文本相应和,形成了特殊形态的近距离互文,从而大大丰富了戏曲插图本“语-图”互文的基本型态。

一、文人画的浸染与插图风格变化

由于文人画家的参与,明刊戏曲插图呈现明显的文人画特征[5]。一个突出标志是戏曲插图与戏曲文本之间不再是紧密型的对应关系,而是松散性的、点题式的呼应关系,图与文的关系渐行渐远。表现在戏曲插图风格上,常常不是“故事画”,而是“曲意图”。也就是说,受文人画浸染的戏曲插图,往往不以表现戏曲语言文本的情节内容为主要目的,叙事功能较弱,图像之间的情节连贯性不强;相反却注重选择故事中的某一情节瞬间予以特写式的描摹或展示,甚至情节本身只是一种点缀或“由头”,画面由此荡开,其意图也与语言文本的旨意大相径庭、相距甚远。陈寅恪先生认为,文人画即“画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想”[6]。在文人画中,画家们标举“士气”以及“逸品”,崇尚品藻,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,重视文学、书法的修养,以及画中意境的缔造[7]。受文人画浸染的戏曲插图,常常反映出文人的趣味和感想,有时甚至与通常的文人画并无二致,趣味传达、情感表现大于情节叙事,艺术的独立性大大增强。

比如,《李卓吾先生批评西厢记真本》中诸插图,“所绘注重揭示人物的内心活动,辅之以匠心独运的场景描绘,艺术想象力极强”[8]。这些插图与一般插图有所不同的是,剧中的人物关系、戏剧冲突等均被省略掉了,代之以莺莺在不同情境之中的活动,尤其重视人物内心世界的描摹刻画。难怪就连《西厢记》研究专家蒋星煜先生都认为,陈洪绶为该本插图所绘的“佛殿奇逢”存在着难以解释的疑问:“取景既不是梨花深院,也不像在佛殿之上。更大的缺陷是画中竟是孤零零的莺莺独自一人。《佛殿奇逢》应该有两个方面,才谈得上相逢,即便俗称‘遇艳’,也应有‘艳’的莺莺和前来相遇者。这幅画没有点题,也没有红娘在旁,缺少了行监坐守的贴身侍婢,违反了生活的真实。何况莺莺内心活动很少外露,非得红娘代为烘托或点破不可。此时不见红娘,后来红娘所起的作用就变成无本之木无源之水了。”[9]蒋先生的疑问不能说完全没有道理,问题是他忽略了问题的另一面。插图之所以作出这样的艺术处理,显然是有特殊用意的:第一,插图者的主要目的不是想对应性地描摹剧情,而是以诗意化的形式传达出他对剧情的感觉和理解,而最有效的形式是描摹莺莺在不同情境之下的内心活动。许多学者都注意到,明代中后期的戏曲插图在图像表现和艺术风格发生了显著的变化,一方面不以情节叙事为主要目的,而成为文人们抒情遣怀的工具;另一方面女性的画像表现也有了明显的转变,即女性的“写真”和“小像”之作明显增多,仅《西厢记》就有诸多版本在卷首绘有莺莺像,如“唐崔莺莺真”、“莺莺遗艳”、“崔娘遗照”、“双文小像”等,且多为单独一人的展演,审美和抒情的意味非常浓郁。第二,由于重视人物的内心刻画,画面极具想象力,从而把更多的解读空间留给了读者,阅读兴味大大增强。与明前期戏曲插图相比,明中后期的插图的表现力明显增强,主要表现是:人物比例越来越小,有的甚至不出现人物,整个画面全部为景物所覆盖;人物的动作展示让位于人物的内心描摹,叙事性变弱,抒情性增强;有的画面故意增加了题句,以增强画面的抒情意味;插图者更多地不是告诉读者图像到底表现了什么,而是充分调动读者的参与积极性,让读者去发挥想象、填补空白、体会兴味。第三,这些画像与卷首莺莺像,体现了插图者对莺莺所代表的女性的重视与尊重。恰如有的学者诠释陈洪绶笔下的娇娘像时所概括的:“陈洪绶的插图,不画申纯,只画娇娘,说明画家的视点不在‘鸳鸯’,更不在‘节义’,他惟一着力表现的,只是一位具有独立人格的女性!他画出了一位具有独立人格的女性美,从而把对冲破封建礼教的自由恋情的歌颂,发展到对真诚纯洁的女性的歌颂。”[10]应该说,这样的插图体现了文人画家所特有的情趣和意境,具有浓郁的文人画色彩,因而是另一种形态的文人画。《重刻订正元本批点画意西厢记》同样如此,仅从刊本名称上便可以看出,插图与“画意”是紧密相联的。《仇文合璧西厢会真记》更是把插图的文人画色彩演绎到了极致,因为该本插图与一般版本插图最显著的区别是,后者为木刻版画,而前者则是水墨画,这在明刊戏曲插图本中是极为少见却又极具特色的。蒋星煜先生认为:“仇十洲这二十幅画堪称为精心设计的仕女画。”[11]

图1

图2

图3

图4

诗画结合是文人画的一大艺术特色。受此影响,明刊本戏曲插图一方面撷取戏文中的佳句入画,使得画面的抒情写意性极强,有些插图分明就是一幅幅写意山水画,充满了浓郁的审美意趣和抒情情调。如《西厢五剧》中的“短长亭斟别酒”插图(图1),画面所绘人物较小,以风景为主,景多苍凉萧疏,有力地烘托出“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉”的离别场景,并且与人物的心情极为契合,“仿佛景为人别离而哭泣,人为景萧瑟而伤心,成功地营造出情景交融、感人至深的画面”[12],别具一番意趣。另一方面,为了点明画意或弥补画意的不足,插图者常常在画作的留白处附上一两句诗文。以《词坛清玩西厢记》所绘插图为例。图中所引诗词有的直接取自曲文中的抒情性唱词,如图2题句“雨打梨花深闭门”便出自《西厢记》第二本第二折(“风袅篆烟不卷帘,雨打梨花深闭门;无语凭栏杆,目断行云”);有的则取自中国古典诗词中的名言佳句,如图3题句“萋萋芳草忆王孙”,便取自宋代词人李重元《忆王孙·春词》(“萋萋芳草忆王孙,柳外楼高空断魂,杜宇声声不忍闻。欲黄昏,雨打梨花深闭门”)。直接取自曲文的,大多依据王本西厢;有的则依据早期的《西厢记》母本,如图4题句“燕尔新婚方美满,愁闻萧寺疏钟”,便取自董解元《西厢记诸宫调》。取自古典诗词的,有的是直接移用,有的则是化用;有的题写落款,有的则没有落款,形式非常自由灵活。此外,受诗画相通的影响,有些插图的题画诗则分别由风格不同的书法家用不同的字体书写,文人画的气息同样十分浓郁。如《李卓吾先生批评西厢记真本》、《重刻订正元本批点画意西厢记》便是以不同字体书写的题画诗与不同情境中的莺莺画像相映照、相唱和,极具抒情写意的味道。

值得一提的是,题画诗常常含有“言外之意”。如徐渭《墨葡萄图》,画的虽是葡萄,但题画诗却充满了抑郁不平的激愤之情:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”另一幅作品《榴实图》描绘的是深山中的一株石榴,下垂的折枝绿叶扶疏,上面挂着一颗肥硕的果实,榴实绽露像是在开口说话:“山深熟石榴,向日便开口。深山少人收,颗颗明珠走。”字里画间充溢着怀才不遇的感慨。明刊本戏曲插图中的一些题画诗,既然不是直接取自戏曲文本,而是移自或化用古典诗词,甚至巧妙地从其他版本中予以借鉴,更有甚者为插图者自创,显然是在追求画外之意、弦外之音。比如,明刊《新镌节义鸳鸯冢娇红记》的插图和题词便颇具深意:一方面陈洪绶根据孟称舜的剧本创作插图,不过他所绘的插图与戏曲文本的关联并不十分紧密,因为他只是精心绘制了四幅娇娘像而已,从图像本身似乎很难看出剧本的情节内容,甚至连男主人公申纯都没有出现在画面中。另一方面,孟称舜又为陈洪绶绘制的每一幅娇娘像分别题句,如第二幅娇娘像的题句为“碧玉搔头云拥髻,六幅裙拖,斜曳湘江水。香墨弯弯涂雁字,双尖位压秦峰翠。倦把圈金红拂子,闲蹰空庭就里人知未。目送芳尘无限意,情多几为伤情死”。图文唱和,文图印证,文文呼应,一唱三叹,抒情意味极浓。不仅如此,陈洪绶除了亲笔绘制了娇娘像外,还在第二幅娇娘像上亲笔题词:“青螺斜继玉搔头,却为伤春花带愁;前程策径多是恨,汪洋不泻泪中流。”从伤、愁、恨、泪等字眼以及娇娘像所呈现出的愁容不难看出,陈洪绶在娇娘身上不知贯注了多少个人感情与生命激情:“陈洪绶给‘西厢记’、‘鸳鸯冢’作插图,是他不满现实的另一面,体现出他对礼教反抗者寄予深切的同情。”[13]可以说,陈洪绶独特的人生经历和生命体悟造就了他“高古奇骇”的画风。而他的独特画风和个性,也决定了他为戏曲刊本所绘的插图绝不仅仅受限于戏曲文本,必然会有所溢出而视其为遣意抒怀的载体。

二、绘画主题的移置与再现

明代文人画家参与戏曲版画制作,除了迎合大众趣味、追求书籍卖点、照顾书商利益,甚至是为了画家自身的生计需求等外在追求以外,一定是把插图视为同绘画一样的“探索发问的媒介”,视为自身的艺术追求和情感表现的载体,因而使得绘画与版画在主题表现、笔法使用、细节描摹等方面具有内在相通之处。如此一来,插图便成为绘画主题或艺术表现的自然延伸。有学者指出,陈洪绶仕女画之所以受到重视,除了因为特殊的变形手法之外,更重要的是他对于仕女的神韵、精神状态以及心境的描绘拿捏得精准且恰到好处,无论是在卷轴人物画还是在版画上[14]。如果我们把陈洪绶为《李卓吾先生批评西厢记真本》所绘插图(图5)与其绘画作品《仕女图》(图6)相比较,便不难看出仕女的绘画表现与插图表现之间的内在相通之处,以及绘画表现在插图世界中的主题再现与艺术移置。明末清初龚鼎孳在陈洪绶《仕女图》题跋中说:“章侯……笔墨倩冶,工而入逸,脱云脂粉,独写性情,乍凝睇以多思,亦含愁而欲语,徘徊想似,如矜如痴。”[15]这样的评价其实不只适宜于他的绘画,同样适宜于他为戏曲作品所作的插图。下面不妨以陈洪绶为《张深之正北西厢记秘本》所绘插图为例,对此问题作进一步的分析说明。

图5

图6

陈洪绶为《张深之正北西厢记秘本》所绘插图除了卷首莺莺像以外,共有5幅,分别为目成(“正撞着五百年前风流业冤”)、解围(“若将军不管,纵贼寇骋无端”)、窥简(拆开封皮孜孜看,颠来倒去不害心烦”)、惊梦(“想人生最苦是别离,可怜见千里关山,独自跋涉”)以及报捷(“他如今功成名就,则怕他撇人在脑背后。到如今悔教夫婿觅封侯”)。对于其中历来为人们所称道的“窥简”插图(图7),高居翰认为,屏风上的四幅画,都是装饰性的构图,其与陈洪绶自己的某些画作不无相似之处,这些图画都具有一些攸关剧中情节的象征性含意,无论是季节上的顺序或是平常所罕见的景物组合均如此。但他认为,插图使用屏风的真正效果,乃是为了营造一种介于真实景物与屏中景物之间的暧昧性。其所造成的艺术效果是:使人在阅读时,会以为屏中所描绘的才是现实中的实景,反而不觉得这些乃是两折式可以撤移的影像。他还认为,“惊梦”一图同样表达着这样的主题:男主角张君瑞梦见莺莺,而梦中的景象反而比做梦青年的形象,更加具有真实感[16]。也就是说,插图中原本属于梦中的情节被故意放大和凸显,而真实的情节却被置于画像的左侧,真实与虚幻之间的关系非常微妙。其实,不只是这两幅插图,其他几幅插图同样如此,如“报捷”一图。王本《西厢记》原本是个喜剧性的结尾,应该说插图者以张生衣锦还乡这样一个“庆团圆”结尾入图,是再自然不过的了,既符合剧情也符合读者的审美期待,但插图者却偏偏选择了莺莺回赠信物、凝视玉簪的瞬间和“到如今悔教夫婿觅封侯”的细腻心理变化,难怪有的学者争辩说这幅插图其实并不是“报捷”而是“缄愁”。从这个角度看,“报捷”与“缄愁”具有内在的一致性,都属于插图者的巧妙安排,二者都是在真实情况与内心世界之间游离,故意制造出暧昧不定的艺术效果。

图7

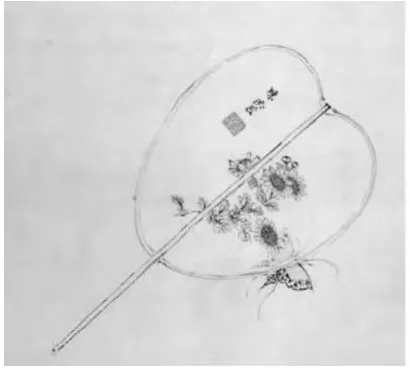

陈洪绶对版刻插图所作的真实与暧昧关系的艺术处理,同样体现了绘画主题的移置与再现。据高居翰研究,陈洪绶1619年的画册中所描写的静物题材便已经体现出了神秘的暗示性,其中的景致包括:长有三片树叶的折枝,而树叶还被虫蛀蚀了一部分;注水的铜盆,水中还有月亮倒影等[17]。图8呈现出了同样的暧昧风格:画作中间是一幅丝质团扇,扇面上绘有菊花,画家的名款和印记被巧妙地安排在扇面上,而且一只蝴蝶栖息在扇面边缘,其身体一半裸露一半被透明的扇面所遮盖。这幅画的神秘性和暧昧性异常明显:菊花是处于扇面之中还是整个画幅之中?是花引蝴蝶还是二者其实并不相干?名款和印记是属于扇面的还是属于整个画幅的?这幅作品有点类似“画中画”,引发着读者在真实与再现之间进行不断的遐想。陈洪绶在其一幅梅花图(图9)中同样把题款落到了造型奇异的老梅树根所自然形成的枯洞缝隙之中,颇具奇异色彩。高居翰认为,原本我们认为是一幅简单而传统的画作,结果却发现,“陈洪绶乃是以一种朴实无华的曲调,很复杂地玩弄着真实与再现的主题”[18],这些主题“在这里只是作为一种曾经忘却了的底线,以挑引起某种感觉而已,并非直接用来表达一种情绪。它并不,也不想,唤起完全真实的感觉”[19]。他进一步提出,陈洪绶为了达到自己古怪的目的,便“持续地利用绘画,把绘画当作一种探索及发问的媒介,也因此,他在其中所表现的一景一物,都不能单取其表面意义”[20]。

图8

图9

绘画主题对戏曲版刻插图表现风格的渗透,我们还可以从文人画家参与画谱制作促使画谱风格日趋精美和文人化中得到进一步印证。“画谱”即图录或画法图解。画谱除了具有绘画示范作用和博览性质外,还有融诗、书、画为一炉的诗意表现功能。这种画谱显然已经超出了实用功能,而带有明显的文人雅趣。正如程涓在《唐诗画谱》序中所说:“求名公以书之,又求名笔以画之,俾览者阅诗以探文之神,摹字以索文之机,绘画以窥文之巧,一举而三善备矣。”[21]比如,南宋宋伯仁编的《梅花喜神谱》,乍看上去只是梅花自蓓蕾到就实各个阶段的图录,但细看去却又图文并茂,韵味十足,因为图谱在对每一种梅花形态予以图绘的同时,都配有形象相当精美的名称,如“烂漫”便有“新荷溅雨”、“老菊披霜”、“林鸡拍羽”、“松鹤唳天”等形态,“欲谢”则附以“喜鹊摇枝”、“游鱼吹水”、“蜻蜓欲立”等画题。除此以外,每一种形态还附有虽然简短却颇具诗意化的题词,如“木瓜心”所配诗文为“宛陵有灵根,圆红珍可芼。卫人感齐恩,琼琚未容报”,“孩面儿”所配诗文为“才脱锦衣绷,童颜娇可诧。只恐妆鬼时,爱之还又怕。”(图10)如此看来,这本《梅花喜神谱》的刊成,一方面可以供初学画者参考,但也可“供博雅君子鉴赏悦情”,它不仅是图解,也是具有高度艺术性的雕版画[22]。有的学者甚至认为,《梅花喜神谱》的用意乃是希望透过对梅花的喜好,来表现仁人君子的爱国情操,其制作过程可以说完全取决于士人的意识形态[23]。像《历代名公画谱》、《晚笑堂画传》、《唐诗画谱》、《诗余画谱》、《十竹斋画谱》等也都如此。台湾学者马孟晶便认为,当时金陵地区几乎所有的重要画家都参与了《十竹斋画谱》的绘稿或是题咏工作[24]。可见当时绘画之风对插图表现的深刻影响:“士人大量投入版刻图录的制作,不仅使画谱更加精美,也使得版刻图录的本质由风格粗犷、实用为主,转变成精致化、兼具高度审美价值的纯艺术作品。”[25]

图10

正是由于绘画主题的移置或再现,以及文人趣味的介入或渗透,才导致明后期戏曲版画的整体风格显然有别于早期版画。相比之下,早期的戏曲版画更重视表现人物的细部(服饰、表情、动作),更切合舞台演出效果,也更与剧情相吻合,插图背景相对弱化和简单;后期版画则更重视自然景物的细描和人物内心的深描,图像表现远离舞台效果,与剧情的关联也愈发疏松,甚至有时就是一幅地道的绘画作品。明刊本戏曲文人化的进程,不仅体现在戏曲文本上,同时也体现在由于文人画家参与和绘画元素渗透所带来的戏曲插图风格的变化上。

三、绘画意象与插图符码

对于戏曲插图从绘画中吸取资源并形成特殊的图像语汇,我们还可以从绘画意象转换为插图符码中寻求进一步印证。众所周知,中国古代绘画善于运用意象抒情写意,有些意象由于在作品中反复出现而相对固定。比如屏风、梅、鹤等是文人画家们经常选用的题材符号,这些题材符号往往超出其实用性价值而成为主体对象化之物,因而具有独特的审美意义。文人画家参与戏曲版画制作后,自然便会把崇尚高雅、追求意趣的风气带入版画,从而使得戏曲版画不断地回荡着绘画中曾经反复出现的抒情性符号和主题性意象。

先从屏风说起。中国很早便有屏风,不过早期的屏风大都具有实用性功能,以屏蔽阻隔为主。正如后汉李尤《屏风铭》所云:“舍则潜避,用则设张。立必端直,处必廉方。雍阏风雅,雾露是抗。奉上蔽下,不失其常。”[26]其后,屏风不断演变为具有陈设装饰的功能和审美象征的意义。于是在屏风上作画便逐渐成为一种时尚。高罗佩是最先注意到中国艺术中的屏风的学者,他认为屏风是东方所特有的装裱与展示绘画的方式[27]。汉魏时期的历史故事,魏晋及以后的山水、人物、鸟兽、什物及至书法,均可成为屏风绘画的题材。“屏风画”除了指利用屏风这一特殊的媒材作画,还指利用屏风画进行作画,即以屏风画为背景的“屏中屏”、“画中画”。如《韩熙载夜宴图》中的屏风,既是各情节片断的连接物,其本身又体现出一定的意味。由于屏风上的形象映射着人们的情感、思想和心绪,“屏风装饰画面因而成为诗意的形象,把屏风的表面转化为诗意的空间”[28]。不管归于何种类型,屏风、屏风画既是一种生活用品、装饰品,又俨然是一件艺术作品。屏风是中国古代绘画中的一个鲜明意象,它折射出人们的审美心理,反映着人们的审美诉求。有的学者甚至把屏风的价值拔得更高:“屏风构成了我们所处空间的政治性和文化属性,构成了身份,让其使用者的宣告有了视觉的表达,同时,屏风的视觉图像还成为使用者的镜像。总之,屏风成为一种‘看的方式’。”[29]明代的一些文人画家如仇英等,都把屏风作为其绘画的惯用题材。

文人画家为戏曲版刻作插图,自然会把他们在绘画中的喜好和趣味带进来,因而在明刊本戏曲诸插图中大量出现“屏风”意象。表面看来,这些屏风更多地起到装饰作用,有时候甚至颇似于舞台上的背景,其实不然。屏风上所绘内容,常常与屏风前的人物心理有很大的关联,因而极具隐喻和暗示意义,如象征欲望、官宦、窥视或某种情感变化等。有的学者论到,“屏风”已构成一种致命的武器,“这种武器使得一幅画被再叙事,这种再叙事让我们可以如此观察这一文本,让我们获得一个新的洞见。动人心魄地将绘画超越了视觉文本的更为令人震惊的能量释放出来,视觉构成的密码锁住了历史情境的隐秘故事”[30]。我们不妨再来看《张深之正北西厢记秘本》中的“窥简”插图(图7)。

这幅插图历来为人们所重视和称道,因为该插图对莺莺和红娘的内心世界给予了极为细腻的描摹。对此我们不拟多论,还是把目光聚焦在人们活动所赖以成立的“屏风”上。屏风在该情节中的实际作用自不待言,因为既然是“窥”,就需要隔离物,此时屏风自然便派上了用场。如果说插图中的屏风仅仅起到了红娘窥探莺莺读信的隔离物作用,那么屏风的价值显然不值得大书特书。如果我们仔细观察该屏风上所绘内容的话,便不难发现,其间恰恰隐藏着一个大秘密,这就是屏风画所形成的隐喻意义。此时的屏风已不再是可有可无,而是插画家故意留下的一个意义空间。图中四扇折屏上画有夏、冬、春、秋不同季节的四幅花鸟画,分别对应着张生与莺莺爱情进展的不同阶段:秋景画的是孤鸟,就像二人相识以前,各自形单影只的情形;冬景则像是二人相恋,现实却有重重难关考验,使他们无法顺利在一起;春景则画双鸟同栖在梅花树上,仿佛暗示了二人的恋情即将拨云见日、峰回路转;最后的夏景画的是一对蝴蝶在荷叶四周翩翩飞舞,就像二人在《西厢记》结局那样终成眷属、双宿双飞。这样一来,屏风便成为崔张爱情的写照。画中画的效果极大地节省了笔墨和空间,又含不尽之意于象外,可见插图者的匠心所运。不仅如此,此幅屏风画仍有进一步的“溢出”,即“雪中芭蕉”意象的使用。如果说四扇折屏上的四季景观分别对应着崔张爱情的不同阶段,映射着两位青年男女隐秘的情感世界,那么“雪中芭蕉”的使用则是插画者本人的内心表白。联系画家陈洪绶独特的人生经历不难得出这样一个结论:画面的这种怪异表达和奇崛高古,只能理解为作者内心世界的傲世独立和高蹈独行。巫鸿先生认为,屏风的使用极具象征意义,它是文人的私密中心,是其“自我本心”的展现[31]。不能不说,“窥简”插图中的屏风承载着太多的意义,这是一种极“有意味的形式”,它关联着戏曲文本,关联着主人公的内心世界,也关联着插图者本人的内心世界。

图11

图12

再来看一看“鹤”意象。翻开明代刊刻的诸本插图,我们发现许多图版中都出现过“鹤”的造型。初看上去,图版中的“鹤”并没有什么特异之处,但显然又不能视为可有可无的“闲笔”。于是追问“鹤”何以成为意象,它究竟传达何种意旨,便成为再自然不过的事情了。《西厢五剧》中有一幅“张君瑞害相思”插图(图11),室内的张生满脸愁容地托腮望着窗外,气色涩滞,声息微弱,脸儿黄瘦,切合着曲文中“睡昏昏不待观经史”、“孤眠况味,凄凉情绪,无人伏待”的描写;此时红娘还没有来,画面上除了踌躇的张生外别无他人,与其相呼应的却是一只“翘首以待”的鹤。戏曲文本中原本没有出现鹤,画面中的这只“鹤”似乎与此时的张生“心有灵犀”,颇具暗示性。天启年间刊本《董解元西厢记》中一幅插图(图12),上面题有“太湖石畔有数竿修竹好寄闲身”和“壁上瑶琴几上书”的字样,画面同样描画了张生孤身一人坐在屋内,眼睛似乎与门外的孤鹤相对而视,不禁让人产生“人为鹤乎?鹤为人乎?”的感叹和遐想,画面同样极具抒情之意。而《词坛清玩西厢记》中的一幅插图(图13)题句为“风清月朗鹤唳空”,此题句在曲文中原本只是个比喻用法,用以形容张生琴声之美妙,但在插图中却被化虚为实,成了实际之景,即风清、月朗、鹤唳空的场景,图中鹤的数量也由单只变为了两只,预示着两人的情感发展将会有一个新的变化和好的结果,主观写意性较强。

图13

对于戏曲插图中所出现的大量“鹤”意象,我们不难从古典诗词和绘画作品中找到渊源和依据。众所周知,在中国古代艺术传统中,“鹤”是经常出现的审美意象。早在《诗经》中即已出现“鹤”的意象:“鹤鸣于九皋,声闻于天。”(《小雅·鹤鸣》)《周易·系辞上》也有“鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之”的表述。此后的诗词佳篇也都时常借“鹤”生情:“云间有玄鹤,抗志扬哀声”(阮籍《咏怀》),“闲园有孤鹤,摧藏信可怜”(沈约《咏鹤》),“独鹤窥朝讲,邻僧听夜琴”(惠崇《赠文兆》),“鹤闲临水久,蜂懒得花疏”(林逋《小隐自题》)等。“鹤”意象还呈现出多种形态,如鸣鹤、仙鹤、鹤舞、双鹤、别鹤、独鹤等,不同的鹤往往具有不同的象征意味,传达着不同的审美情怀。“鹤”不仅出现在诸多咏鹤诗词中,而且出现在绘画作品中,历来以鹤入画的佳作精品频频问世。如此看来,受绘画影响的戏曲插图何以习惯以鹤入画也就不足为奇了。

巫鸿认为,戏曲插图画家不满足于对戏剧情节进行刻板描绘,而是试图为著名的戏剧剧本提供具有创造性的插图。他们的创造力以两种基本方法表现出来,一是不断修改以前的插图,二是不断使他们的插图与中国绘画的新发展结合。他还特别分析了闵齐伋本所绘彩图,认为这些插图的基本意图很特别:这些图画不仅描绘剧中情节,而且以插图形式来表现各种流行的绘画形式[32]。该刊本插图的最大特点是从早期插图重视舞台空间的表现中走出来,逐渐演化为一种极具抒情意味和形式倾向的、带有较强独立性和绘画取向的艺术形式。该本插图巧妙地把故事内容和人物形象置于各自不同形制的“边框”内,如手卷(“佛殿奇逢”)、扇面(“长亭送别”)、屏风(“妆台窥简”)、瓷缸(“僧寮假馆”)、铜器(“清醮目成”)、走马灯(“白马解围”)、酒器(“东阁邀宾”)、连环玉璧(“倩红问病”)、宫灯(“堂前巧辩”)、蝴蝶(“花阴唱和”)、鱼雁(“锦字传情”)、扇贝(“草桥惊梦”)等。以“花阴唱和”插图为例,画面着意表现的是恋爱中的莺莺和张生,但二人在画面中并没有实际出现,而是被两只翩翩飞舞的彩蝶所取代,二人互相唱和的诗句也被以不同的字体书于两片树叶上,着色自然协调,看上去十分雅致美观,而且非常富有象征和抒情意味。该刊本插图的绘画性非常明显,因而具有较强的审美意义与欣赏价值:“明代在版画插图上力求精致的现象,便可反映出读者所要求的是视觉上的赏心悦目,故明代书籍中的插图,已不完全是为了点缀装饰,而成为一种书的有机组成部分。有些插图本身就是一件艺术品。”[33]

更多的例证在表明,插图从绘画中吸收艺术元素,或者说绘画影响版刻插图的艺术表现,不仅是客观存在的,而且极大地丰富了戏曲插图本的“语-图”互文形态。此时的戏曲插图已经内在融入了绘画的“语汇”和插图者的“观点”,从而使“近譬”式的“语-图”互文成为可能。

[1][苏联]巴赫金:《长篇小说的话语》,参见《巴赫金全集》第三卷,白春仁、晓河译,河北教育出版社,1998年版,第58页。

[2]转引自王一川:《语言乌托邦——20世纪西方语言论美学探究》,云南人民出版社,1994年版,第250页。

[3][法]蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社,2003年版,第3页。

[4][美]阿瑟·阿萨·伯杰:《眼见为实——视觉传播导论》,张蕊等译,江苏美术出版社,2008年版,第8页。

[5]笔者曾撰文指出,明代戏曲插图体现出文人化的不断演变进程,即由当初“照扮冠服”的舞台性,发展至后来的“象意相生”的抒情性,再到后来“美仑美奂”的装饰性,并最终演变为文人学者的“案头清玩”。与此同时,图像与戏曲文本之间的关系也由原来图对文的亦步亦趋、若即若离,变得渐行渐远,插图的文人化色彩和艺术独立性不断增强。而戏曲插图不断文人化的历程,又是与明代戏曲的整体文人化进程相一致的。参见拙作《从明刊本〈西厢记〉版刻插图看戏曲的文人化进程》,《学术论坛》,2010年第9期。

[6]陈寅恪:《文人画的价值》,《二十世纪中国美术文选》(上),上海书画出版社,1999年版,第67页。

[7]《中国美术辞典》,台北雄狮出版社,1997年版,第257页。

[8]首都图书馆:《古本戏曲十大名著版画全编》,线装书局,1996年版,第311页。

[9][11]蒋星煜:《〈西厢记〉的文献学研究》,上海古籍出版社,1997年版,第572、340 页。

[10]裘沙:《陈洪绶研究:时代、思想与插图创作》,人民美术出版社,2004年版,第75页。

[12][33]林惠珍:《明刊〈西厢记〉戏曲版刻插图研究》,台湾淡江大学汉语文化暨文献资源研究所硕士班1997年硕士论文。

[13]黄湧泉:《陈洪绶年谱》,人民美术出版社,1960年版,第177页。

[14]陈毓欣:《陈洪绶人物画之研究——兼论版画中的人物形象》,台湾淡江大学中国文学系硕士班2007年硕士论文。

[15]《陈洪绶集·附录》,吴敢点校,浙江古籍出版社,1994年版,第622页。

[16][17][18][20]高居翰:《山外山》,上海书画出版社,2003 年版,第207、203、203、207 页。

[19]高居翰:《中国绘画史》,李渝译,台湾雄狮图书股份有限公司,2002年版,第134页。

[21][22]王伯敏:《中国版画通史》,河北美术出版社,2002年版,第93、28 页。

[23]马铭浩:《论版画画谱与文人画的关系》,台湾《淡江大学中文学报》,1997年第4期。

[24][25]马孟晶:《晚明金陵〈十竹斋画谱〉〈十竹斋笺谱〉研究》,台湾大学艺术史研究所1992年硕士论文。

[26]欧阳询:《艺文类聚》卷六十九,汪绍楹校,上海古籍出版社,1982年版,第1202-1203页。

[27]Robertvan Gulik,Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseue,Rome:1958,pp.33-36.

[28][31][32]巫鸿:《重屏:中国绘画中的媒材与再现》,文丹译,上海人民出版社,2009 年版,第17、24、222-223 页。

[29][30]杜庆春:《中国绘画的“观看之道”》,《文汇报》,2010年6月26日。

——陈洪绶书画作品展