民国时期文物保护事业的体制之争

江 琳

(中国国家博物馆,北京 100006)

近代以来,民族危机深重,中国文物遭受空前掠夺。清官方认为,保护古物可以“开民智而保国粹”[1],遂于新政改革后设立专职机构维护古迹和收藏古物。光绪三十二年(1906),清政府规定由民政部营缮司负责“保存古迹,调查祠庙”等事项,并在其下专设“古迹科”[2]。与此同时,学部也设立了专门司负责办理图书馆、博物馆事务,并在各地图书馆内附设金石保存所,收藏各地新出土之物品与旧拓精本。民国创立后,新生政权在内务部和教育部设立了相应的文物管理部门。20世纪20年代,中国学术界自主考古发掘活动兴起后,由学者组成的专业文物保护机构成为中央文物管理体制中的重要组成部分。20世纪30年代,首次将文物的学术管理与行政管理统一起来,规范了国内考古发掘工作,推动了中国文物法制化的进程。

一、北洋政府时期教育部与内务部的文物权属之争

民国创立后,政府为树立“生活程度上一种模范”[3],加强了礼俗事务的管理,名胜古迹保护被划属于礼俗事务,归内务部管辖。根据1912年8月颁布的《内务部厅司分科章程》,由礼俗司负责保护各地名胜古迹、历代陵墓、各代寺庙及古建筑。古迹保护之责从清末营缮司向民初礼俗司转变,这说明在中央文物管理体制当中,保护古迹事务已由单纯的建筑维护向文化管理的层面转变。正因有此认识,1912年教育部曾提出内务部本以保障治安为专责,应“以内务部官制之礼教司移入教育部”[4],还拟定社会教育司负责博物馆、图书馆以及保存名迹事项[5]。然而,教育部这次接手古迹管理的尝试未能获得参议院支持。1912年12月,内务部将礼俗司执掌并入民治司,文物古迹保护之责遂而转入。同年底,内务部还接收了沈阳热河的清宫文物。1914年6月,北洋政府发布大总统申令,称“保存古物,本系内务部职掌”[6],并令内务部制定限制文物出口法律,明显将文物保护事务纳入民政管理体制内。

内务部掌管古物保管事务本由清末官制体制延续而来,在教育部看来这种管理制度根本没有认识到古物的学术价值,因此一直试图改变文物管理体制,并参与文物立法工作。1912年7月,教育部首先在北京国子监旧址筹建国立历史博物馆,集原太学器皿百余件为基本陈列品。据报载,教育部亦有意将清宫古物收归教育部管理。1912年9月,教育部以社会教育司第一科为基础成立了美术调查处,于当年11月考察了沈阳的清宫美术物品。1913年底,教育总长汪大燮还与内阁总理熊希龄商定,拟接管内务部收藏的热河清宫古物,“另置一历史博物馆”,将“历史各物分存该馆”[7]。虽然最终教育部接收清宫古物的计划未能成功,但从1913年国务院修正的官制来看,由教育部负责“关于调查搜集古物及保存古建筑事项”[8],内务部负责“保存古物事项”[9],表明教育部在与内务部争夺文物管理权的过程中已经取得了初步成果。

除文物管理权外,教育部还曾试图通过掌握文物立法权,确立其在中央文物管理体制中的主导地位。内务部自执掌古物保存后,由于缺乏相应的文物研究人才,在文物管理方面存在诸多纰漏,屡遭教育部和学界问责。如古物陈列所藏品既被政府作为国有财产随意馈赠,又被逊帝溥仪当作私有财产随意提取[10]。1916年 6月,《申报》还转载《京报》来函,称北京政府“为筹措金钱谋苟延其势”,“欲以国家博物院(古物陈列所)所陈设之物品押与外人”[11]。种种舆论皆指内务部古物管理不善。此时距大总统令内务部制定古物保存法已有两年,法案仍未能出台,愈发使外界尤其是教育部质疑内务部行政能力。1916年10月,内务部紧急制定《保存古物暂行办法》,但这一规章并非正式法律文本,各项规定也不够完善。1920年,时任总统府顾问的叶恭绰上“呈条举振兴文化八事”,其中即有请速拟定保存古物法规一项,总统徐世昌令各部回复。内务总长田文烈表示将拟定古物保存法,却并无制定文物法律的构想和详细计划。

1924年,内务部和教育部在文物立法权上再次交锋。1924年春,由于民国政府于确定文物国有权上缺乏法律依据,在处理清室盗卖古物案件上陷入被动。当时,社会舆论强烈要求宣布清室古物为公产,国会中也出现问责政府的声音。众议院议员李燮阳提出,应将清室古物“交内务部派专员妥慎保存,或发交古物陈列所,以供人民观览。”[12]内务部一面宣布“全国古籍古物古迹,无论何人所有,自非经由内务部核准,概不得售卖移运”[13],一面迅速拟定《古籍古物及古迹保存法草案》54条及说明书,并咨呈国务院议决公布。

然而,内务部此举招致教育部和学界强烈反对。教育部咨呈国务院称,早在1924年3月已先拟定《保存古籍古物条例草案》和《奖励保存古籍古物条例草案》,并呈请国务院颁布。后因国务院提出“此事与内务部现行官制有关,应由两部会商办理”,教育部遂派社会教育司第二科佥事徐协贞赴内务部“掬诚协议”。两部经三次会商,数次辩论,内务部始终“不得要领”[14]。最终,教育部决定将草案提交两部宪政实施委员会审议,不料未及一个月内务部却自行提出《古籍古物及古迹保存法草案》,分明是“越俎代庖”[15]。教育部认为,文化之古籍古物及古迹之保存是教育部职责所在,且“教育部官制有图书馆博物馆美术馆等项,都是保存有关文化古籍古物之场所”[16],因此应归教育部负文物保存之责。

教育部对内务部独揽文物保护立法权的批评得到了学术界的支持。北京大学国学门考古学会为此刊发了意见书,指出:

今该部攘夺非分之职权,妄欲尽举所有之古籍古物暨古迹以归于一手,卤莽灭裂,徒重劫厄,则同人不能不辨。夫保存文献之责,言非一端。所以知其富保存者,所以解释而纪述之者,所以运用科学智识以为保存之法者,为从事研索之学人,故学人常负指导保存之责。关于学术之行政,教育部为最高机关,故教育部应负主管保存之责。物品所在非一地,事务之任非一类,故内务农商交通诸部莫不有协助保存之责。证之世界各国之行政制度,内务部协助教育部及教育机关以从事于保存之业,诚为通例,若排斥教育部而独揽保存之权,则旷世所未闻也[17]。

意见书直指内务部缺乏文物研究专门人才,不具有保护文物所需的“智识”,故文物保护的学术行政之责任应由教育部承担,内务部负责协助事务。虽然最终两部的文物保护法案都未能颁布,但经过此次文物保护权属之争,文物保护关乎学术,应由学术人员负责的意见引起了政府的重视,为促成专业的文物管理机构的建立打下了基础。

二、以规范考古发掘为重点,促进文物保护体制的转化

由掌管民政的部门执掌文物保护权之所以遭到诟病,原因之一即在于民国时期文物保护事务已大大超出了物的保护层面,而以文化保存为宗旨。20世纪20年代末,国内自主科学考古活动已开始,规范考古发掘更需大量的专门人才,促使南京国民政府决定设立专门的、学术型的文物管理机构——大学院古物保管委员会,配合教育部和内政部实施文物保护工作。1928年3月,大学院古物保管委员会在上海成立[18]。根据《大学院古物保管委员会组织条例》规定,该会为全国最高学术教育机关——大学院下专门委员会之一,负责“计划全国古物古迹保管研究及发掘”[19]等事宜。同时,依据内政部和教育部组织法,由内政部礼俗司执掌“名胜古迹古物之保存管理”[20],教育部负责“关于图书及保存文献事项”[21]。在地方,保存古物、古迹、“设馆陈列”等仍列于改良风俗项下[22]。

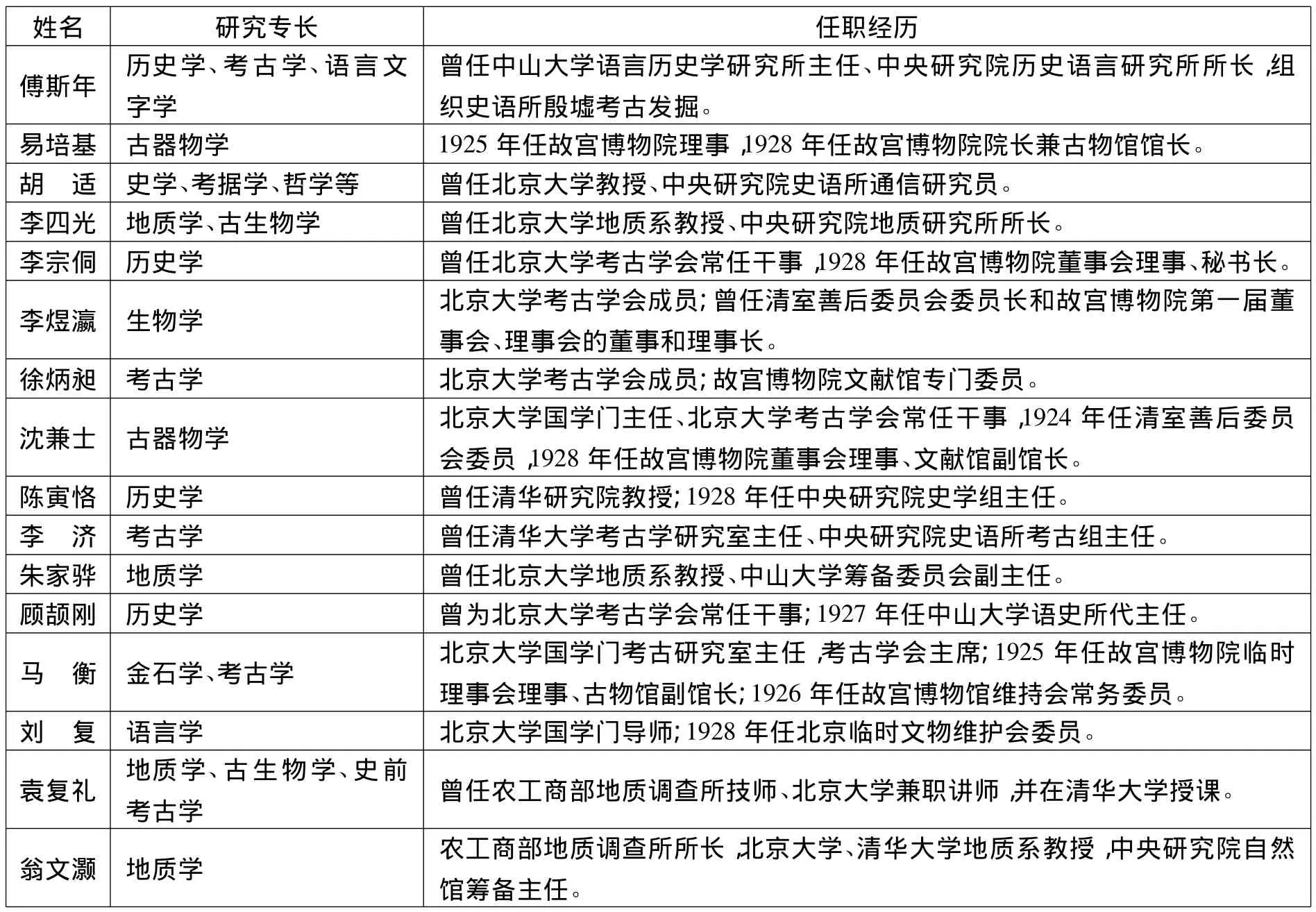

大学院古物保管委员会的设立促进了国内文物保护机关和权责的整合,由委员会规划全国古物“发掘”,说明国家文化保存指向发生转变,“即从过去以款式的古器物为核心,逐渐向考古出土对象递移”[23]。在第一届委员会19名成员中,有2/3以上具有考古学、生物学、地质学、史学等专业背景或参与考古发掘的经历。

大学院古物保管委员会中有考古经历或学识的人员名单(1928年)

从上表可见,大学院古物保管委员会成员主要来自北京大学、清华大学、地质调查所、中山大学、中央研究院等学术机关和高校。这些委员不但掌握科学考古的理论知识,不少人还曾参与了实地考古工作。

作为一个拥有众多学者的学术型委员会,大学院古物保管委员会成立后,就试图通过文物立法推动中央学术机关开展田野考古工作,并加强委员会的行政决策能力。1929年5月,借助审议教育部、内政部制订的《采掘古物暂行条例草案》之机,委员会向立法院提交了《采掘古物意见书》和《古物保存条例草案》,建议保护中国的文物发掘权和研究权,要求采掘所得古物“应由国立及省立之学术机关妥为保存”,采掘所得古物经国立学术机关研究后,才可将副本与外国学术机关交换研究[24]。委员会还建议,制定古物发掘条例应以教育部为主体,而以委员会为咨询机构,要求加入随时贡献意见[25]。

大学院古物保管委员会的设立虽在中央文物管理体制中加强了学术管理的力量,但实际上南京国民政府初期采用的是学术管理与行政管理分离的双轨制管理模式,即内政部仍为文物主管机关,大学院古物保管委员会作为教育部下设专业委员会,只能通过内政部在地方设立的古物管理分会推行工作。1929年后,随着中央研究院史语所主持的国内科学考古工作的深入,地方政府开始介入国家文化保护事务权争夺,使这种学术和行政分离的文物管理双轨体制弊端愈发显现。

1929年1月,河北省民政厅率先通过了《请限制发掘古物以保文化而维国权案》,令全省“无论中外人民,非得省府许可不得任意发掘古物”[26]。这主要是针对外国人采掘中国古物而发,但其中古物采掘须由“省府许可”的规定,为后来地方干涉中央学术机构考古发掘埋下了伏笔。1929年10月,当中央研究院史语所正在河南安阳进行第三次殷墟发掘时,河南图书馆馆长兼民族博物馆馆长何日章提出反对中央发掘,保护地方文化口号,并组织考古发掘队自行发掘。为排除地方阻挠,古物保管委员会主任张继发电至河南省政府,认为何日章“既无考古学识,又无计划,未可听其毁灭此惟一史迹”[27],要求河南地方政府配合中央研究院发掘。委员会的徐炳昶、傅斯年等也积极与河南地方政府和文化人士沟通,但双方在文物归属问题上始终难以达成一致。

中央研究院与河南地方的殷墟考古之争,因河南地方蓄意以“境内古物为其势力范围”而引起,但也暴露了古物保管委员会缺乏行政管理权,且国家没有一部“古物保管发掘法”来规定“一切文化国家所当有者”[28]等问题。为解决中央和地方有关文物归属权的争端,南京国民政府决定改变双轨制的文物管理体制,成立中央古物保管委员会集中负责管理文物事务。1930年6月7日,国民政府公布了《古物保存法》,明确了文物国有和中央古物保管委员会在文物管理体制中的核心地位。根据《古物保存法》规定,中央古物保管委员会将负责确定文物保存处所,审查发掘单位资格,核准出土文物归属,监察古物发掘,并与教育部、内政部共同处理公私古物的重要事项[29]。在1930年6月的总理纪念周活动上,国民政府发表《政治报告》,再次强调“主持发掘的学术机关最好由中央明白指定,发掘的工作,除边陲各地,中央派人前往发掘,确是十分不便外,都应该由中央政府直辖学术机关来担任”[30]。至此,确定了中央对地方文物发掘的管理权,也说明古物保管委员会从最初的学术型专业委员会逐步向决策型文物管理专门机构转变。

三、建立中央古物保管委员会,融合行政管理机关与学术机构

1932年6月,南京国民政府开始筹备成立中央古物保管委员会,其机构设置的原则是将中央古物管理行政机关和国立各学术机构加以融合。就笔者考察,最早提出这种结合方式的应为中央研究院。1929年,古物保管委员会为起草《古物保存条例草案》征询中央研究院意见时,中央研究院曾建议,中央古物保管委员会的委员应由“中央研究院古物保管委员会及内政部教育部各推专家三人组织之。”当时中央研究院还表示“中央研究院院长为当然委员长”[31],表明其曾试图将中央古物保管委员会置于中央学术机关的统一规划和指导之下。中央学术机构和古物管理行政机构相结合的组织模式很快获得了行政院的认可,1930年颁布的《古物保存法》中就规定了由行政院聘请古物专家6至11人,“教育部、内政部代表各二人,国立各研究院、国立各博物院代表各一人为委员”[32]共同组织中央古物保管委员会。在其后政府发布的《政治报告》中,国民政府也进一步确认了中央学术机关在文物管理体制中的重要地位,并赋予其学术审查和组织考古发掘的权力。1931年3月,教育部甚至在《关于全国社会教育设施概况报告》中专门提出,外国科学考察团搜集之物品均须“经中央研究院审核准许后”[33],方可咨请财政部令海关放行。

1934年7月10日,中央古物保管委员会正式成立。委员会直隶于行政院,能独立行使职权,有重要事项才与内政、教育两部会商,是有完整行政建制的中央文物管理机构。中央古物保管委员会的成立对于推动中国文物保管事业的发展具有很大作用:

首先,从机构设置来看,它规定了政府的文物职权部门和国立各学术机关、博物馆的人员配额,便于委员会及时掌握国内文物现状,并通过教育部和内政部委员迅速落实委员会决策。委员会机构设置完备,有文书、审核、登记三科,分别负责“古物调查”、“鉴定”、“保管”、“陈列展览”、“摄影传布”、“发掘及审核”及登记、古物统计等事项[34]。1934年11月1日,委员会启用了关防,说明它有权力对下发布指令性的文件。为切实管理地方文物事宜,委员会裁撤和改组了各地根据内政部《名胜古迹古物保存条例》而设立的古物保存机关,将地方的古物保存会统一划归中央古物保管委员会直接管辖。1934年12月,委员会颁布了《各地办事处暂行组织通则》,规定各地办事处每月应将办理事项及拟办计划呈报委员会,重要事项随时向委员会请示办理,从而大大加强了委员会的行政执行能力。

其次,委员会的成立,增强了学术机关参与考古发掘、文物管理的整体实力和水平。从委员组成来看,13名委员中半数以上都是田野考古的领军人物。傅斯年、李济、董作宾是中央研究院人员,当时该院已经发掘了城子崖和殷墟遗址。徐炳昶所在的北平研究院发掘了燕下都和斗鸡台遗址。马衡、朱希祖、蒋复璁、黄文弼等也都是参与科学考古的资深学者。他们进入委员会,对推动中央学术机构开展田野考古和加强中央学术机构监管能力具有积极意义。如委员会颁布了《保管古迹古物工作纲要》,规定“将有关学术文化之古物,斟酌核拨中央文化学术机关,以供研讨”[35]。通过委员会的努力,学术界争取了10万元中英庚款息金补助中国的文物保护事业,并将其中4万元用于“发掘史迹古物”[36]。

其三,委员会推动了中国文物管理的法制化进程。原教育部下的古物保管委员会没有文物立法权,只能为教育部和内政部的文物法案提供咨询和建议。中央古物保管委员会成立后,讨论和制定了一系列文物保护法律、法规。仅在1935年内,委员会就颁布了《采掘古物规则》、《暂定古物之范围及种类大纲》、《外国学术团体或私人参加采掘古物规则》、《古物出国护照规则》等多项文物条例。在制定文物法规时,委员会重视加强相关法规的学术性探讨,广泛吸收学者意见。仅在划定古物的范围和分类时,就曾讨论了罗香林拟《中国古物之范围与分类目录》、侯绍文拟《古物之范围及种类草案》以及朱希祖、滕固拟《暂定古物之范围及种类草案》等多种方案[37]。

中央古物保管委员会之所以能于文物法制建设上取得较大成效,得益于委员会拥有顺畅的行政体系和充足的专家资源,但资金短缺一直制约着委员会进一步开展文物保护工作。委员原拟定每月经费至少20000元,但实际仅有办公经费2000元,事业经费 3000元[38]。即便如此,1935年6月行政院还是以节省开支为由,训令中央古物保管委员会并入内政部。根据内政部规划,由内政部常务次长兼任委员会主席委员,内政部参事、司长各1人为委员,另聘文物专家4人至7人,教育部代表2人,国立中央研究院和北平研究院代表各1人参与[39]。并入内政部的中央古物保管委员会每年经费只有2000元,原常设从事行政和业务管理的人员被裁减,仅规定每年开大会一次或两次。以如此拮据的经费和松散的组织设置,委员会再也无力擘划全国文物古迹保护和考古发掘事宜。1937年10月,依据行政院《国难时期各项支出紧缩办法实施条款》,中央古物保管委员会被裁撤,其相关文物保存业务重归内政部礼俗司掌管。

四、结 语

综上所述,近代以来,强烈的民族意识促使人们对保护先代遗物予以深切关注。民国初期,由于传统古物观念和保存体制影响,官方将文物保护纳入民政管理体制当中。而学术界认为,“古物保存与否系缘起其学术价值”,对其文化的影响力高度重视。正因如此,在整个民国时期,教育部和内务部(内政部)之间一直存在文物权属之争。20世纪20年代末,在学术界“与外人争胜”思想的影响下,国内学术机关相继开展了科学考古活动。随着田野考古的发展,为加强文物研究和保护地下文物,学术界要求将文物保护事权交由教育部和学术机关主持,建立以学术研究为宗旨的文物管理体制。在学术界的积极努力下,南京国民政府设立了专门的、学术型的文物管理机构——大学院古物保管委员会,并以规范考古发掘为工作重点。1934年,中央古物保管委员会成为国家文物管理体制中的核心部门,并首次将文物的学术管理与行政管理统一起来。中央古物保管委员会存在时间虽然不长,但在推动中国文物管理法制化进程、规范国内的考古发掘工作等方面的成绩不容忽视。

[1]《山东巡抚袁树勋奏东省创设图书馆并附设金石保存所折》,李希泌、张椒华:《中国古代藏书与近代图书馆史料》,中华书局,1982年版,第143页。

[2]朱先华:《民政部简述》,中国第一历史档案馆:《清代档案史料丛编》第九辑,中华书局,1983年版,第280页。

[3]指严:《内务篇》,《东方杂志》第9卷第7号,1912年。

[4]《教育部议以内务部官制礼教司移入教育部案》,中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》第三辑·教育,江苏古籍出版社,1991年版,第11页。

[5]《民国教育部官职令草案》,朱有瓛等:《中国近代教育史资料汇编》(教育行政机构及教育团体),上海教育出版社,1993年版,第107页。

[6]《大总统发布限制古物出口令》,中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》第三辑·文化,江苏古籍出版社,1991年版,第185页。

[7]《中央开办历史博物馆》,《申报》第14712号,1914年 1月20日。

[8]《国务院修正教育部官制案》,《申报》第14691号,1913年12月29日。

[9]《国务院修正内务部官制案》,《申报》第14690号,1913年12月28日。

[10]顾颉刚:《古物陈列所书画忆录》,《现代评论》,1925年第23期。

[11]《西报纪古物押借外款之内幕》,《申报》第15558号,1916年6月6日。

[12]《李燮阳质问清室盗卖古物》,《申报》18333号,1924年3月15日。

[13]《内部阻清室盗卖古物》,《申报》18370号,1924年4月21日。

[14][16]《教部对于内部之争议》,《申报》第18471号,1924年 7月31日。

[15]《保存古物之争议》,《申报》第18470号,1924年7月30日。

[17]《研究所国学门考古学会对于内务部古籍古物暨古迹保存法草案意见书》,《北京大学日刊》(第十一分册),1924年第1512期。

[18]1929年3月,大学院制结束,该会奉命直隶教育部,为教育部古物保管委员会。1930年,政府有设立中央古物保管委员会的计划,但直到1934年底该会才被中央古物保管委员会接管,实际行使职权达6年时间。

[19]《大学院古物保管委员会组织条例并委员名单》,中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编·文化(二),江苏古籍出版社,1994年版,第580页。

[20]《国民政府行政院内政部组织法》,《行政院公报》,1928年第5号。

[21]《国民政府行政院教育部组织法》,《行政院公报》,1928年第8号。

[22]《国府通过各县内务行政纲要》,《申报》19859号,1928年6月30日。

[23]黄翔瑜:《古物保存法的制定及其施行困境(1930-1949)》,《国史馆馆刊》(台北)第32期,2012年6月。

[24]《教育部公函》,国立中央研究院文书处:《国立中央研究院总报告》第一册(民国十七年度),国立中央研究院总办事处发行,1928年版,第350-352页。

[25]《教部与内外两部议采取古物条例》,《申报》20150号,1929年4月26日。

[26]《请限制发掘古物以保文化而维国权案》,《河北省政府公报》,1929年第163期。

[27]何日章:《发掘安阳殷墟甲骨文字之经过》,欧阳哲生:《傅斯年全集》第三卷,湖南教育出版社,2003年版,第82页。

[28]《致〈史学杂志〉编辑先生函》,欧阳哲生:《傅斯年全集》第三卷,湖南教育出版社,2003年版,第64页。

[29][32]中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编·文化(二),江苏古籍出版社,1994年版,第609-610、609-610 页。

[30]《要闻·中央与国府纪念周》,《申报》第20538号,1930年6月3日。

[31]《公函古物保管委员会》,国立中央研究院文书处:《国立中央研究院总报告》第一册(民国十七年度),国立中央研究院总办事处发行,第348页。

[33]《教育部关于全国社会教育实施概况报告》,中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编·教育(二),江苏古籍出版社,1994年版,第727页。

[34]《中央古物保管委员会组织条例》,中央古物保管委员会:《中央古物保管委员会议事录》,1935年版,第60页。

[35]《保管古迹古物工作纲要》(1934年11月30日),徐白齐:《中华民国法规大全》,商务印书馆,1937年版,第1164页。

[36]《中央庚款会拨款保古》,《考文学会杂报》,1937年第2期。

[37][38]中央古物保管委员会:《中央古物保管委员会议事录》,1935年版,第82-98、2-4 页。

[39]《丙 讨论事项》,《申报》22323号,1935年6月19日。