我国民事推定类型优化初探

刘英明

(上海政法学院 法律学院,上海201701)

在民事案件的审理过程中,推定与证明责任有密切的关系。推定的类型不同,对证明责任的影响也不同。有的推定会引起客观证明责任(也包括主观证明责任)的转移,有的推定直接表明了特定事实的客观证明责任由哪一方当事人负担,有的推定则仅仅转移主观证明责任(特指具体的证据提供责任)。不同类型的推定,除了具有不同的证明偏向程度外,还在立法表述难易程度、准确执法程度上有差别,由此既定的推定规则需要根据其实践效果进行类型优化。

一、民事推定类型划分与不同推定类型性能比较

(一)推定类型划分简介

推定有狭义和广义的概念。狭义的推定仅包括推论推定,是指规定一旦某一(组)基础事实被证明法官必须或可以假定待证事实或事项存在,但允许异议方反驳该被假定事实或事项的法律规则。广义的推定是指规定一旦某一(组)条件达到或者无需任何条件法官必须或可以假定某一待证事实或事项存在,但允许异议方反驳该被假定事实或事项的法律规则。广义推定与狭义推定的区别不在于对象而在于条件。在条件上,广义推定不仅包括狭义推定(也即以基础事实为条件的推论推定),还包括无基础条件的直接推定和以低度证明为条件的低度证明推定。

推论推定是指法律规定应当从某一已知事实的存在作出与之相关的未知事实存在(或不存在)的假定。这种推定存在已知事实甲和未知事实乙,已知事实是作出推论所依据的事实,所以被称为“基础事实”或“前提事实”,未知事实是从已知事实中推断出的事实,所以被称为“推定事实”。这种推定是各类推定中最具有典型性的。在提及推定时,一般是指这种推定。它广泛存在于各国的民事法律中,有些推定几乎为各国法律所共有。如关于失踪达一定年限的人被假定为死亡的推定、关于夫妻关系存续期间所出生的子女被假定为婚生子女的推定等。我国法律中也有这种推定,如《民法通则》第3条关于失踪人死亡的推定、《著作权法》第11条关于作者的推定等。

直接推定是指法律不依赖于任何基础事实便直接假定某一法律要件事实存在。侵权民事责任中的过错推定,是这种推定在民事法律中的典型代表,如建筑物等倒塌、脱落、坠落致人损害时其所有人或管理人有过错的推定。

直接推定是一种暂定的真实,它与推论推定的共同之处是因推定而处于不利地位的一方当事人可以提供证据推翻这一推定,并且该方当事人对不存在推定事实负证明责任。直接推定与推论推定的区别在于:首先,是否依赖基础事实不同。作出直接推定不依赖于任何基础事实,而作出推论推定则是以基础事实的存在为确认前提。其次,对证明责任的影响不同。直接推定的作用在于确定推定事实不存在的证明责任由哪一方当事人负担,而推论推定的作用是缓解证明困难和转换证明责任。

低度证明推定,是指法律规定一旦一方当事人证明某一待证事实或事项至较低盖然程度,法官就必须或可以假定该待证事实或事项存在,但允许对方当事人反驳该待证事实或事项存在的推定。典型立法例:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第21条规定:“当事人之间对是否已履行出资义务发生争议,原告提供对股东履行出资义务产生合理怀疑证据的,被告股东应当就其已履行出资义务承担举证责任。”《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第59条第2款规定:“有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分,期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的,人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。”低度证明推定与直接推定的区别在于前者有条件,后者无条件。低度证明推定与推论推定都是有条件推定,两者的区别在于:前者的推定条件是针对待证事实或事项的低度证明,后者的推定条件是针对异于待证事实或事项的基础事实的完全证明。

推论推定还可以根据其许可性和对证明责任的影响程度进一步划分为三小类,即许可性推论推定、强制性转移证据提供责任的推论推定、强制性转移客观证明责任的推论推定。低度证明推定还可以根据其许可性和对证明责任的影响程度进一步划分为三小类,即许可性低度证明推定、强制性转移证据提供责任的低度证明推定、强制性转移客观证明责任的低度证明推定。直接推定则只有一种类型,即强制性转移客观证明责任的直接推定。简言之,中国民事法上的法律上推定,根据条件—强制性—效果这一综合维度,可以划分为三大类七小类。

(二)七小类推定性能比较

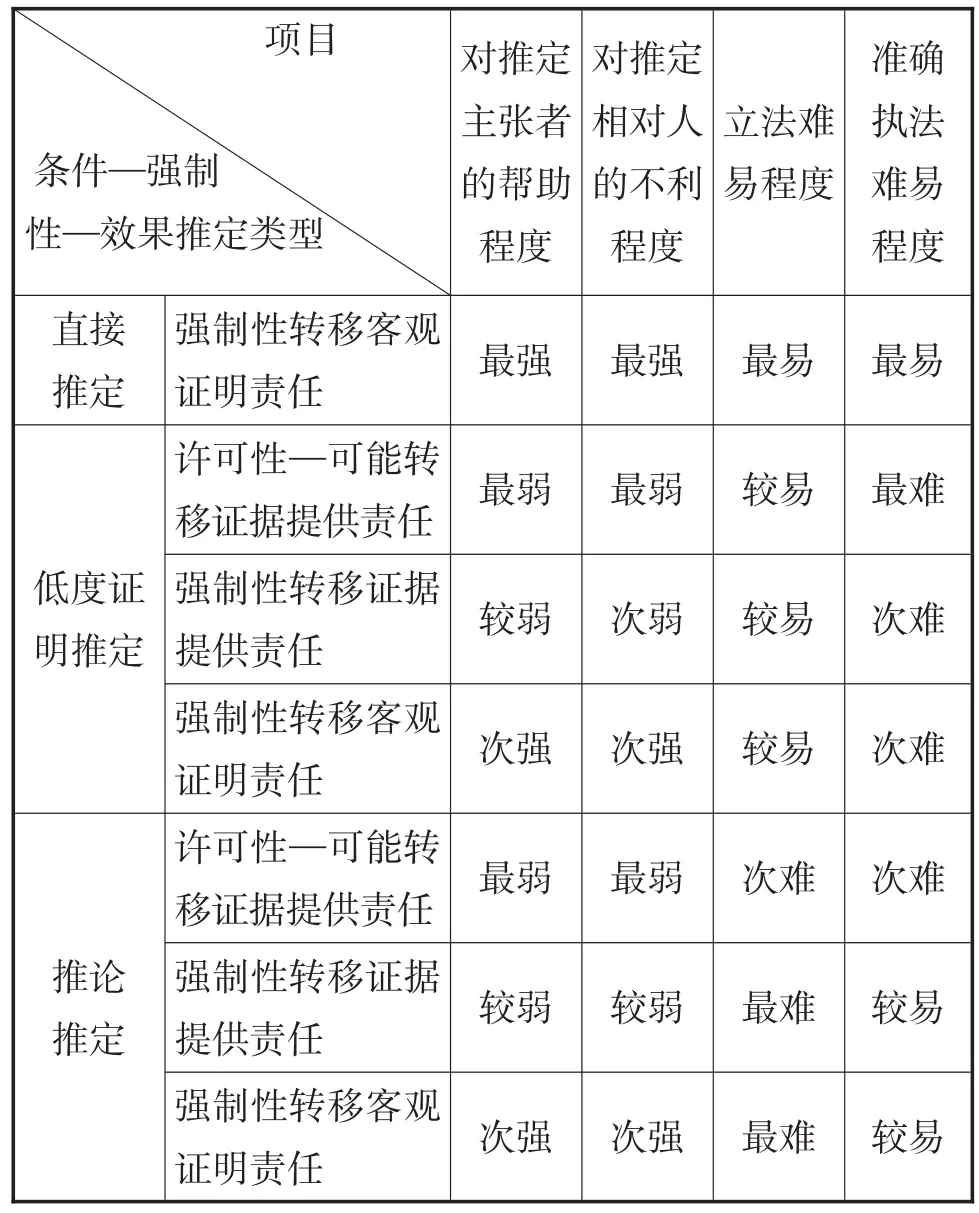

上述七种推定子类型除了在条件—强制性—效果角度有区别外,在实现政策性效果的强度、可能对推定相对人造成的不利程度、立法难易度、执法准确性等方面都存在差别。以实现政策性效果的强度和可能对推定相对人造成的不利程度而言,直接推定最强,也因此最容易形成对推定相对人的不利;转移客观证明责任的低度证明推定和推论推定次强,也因此较容易形成对推定相对人的不利;强制性转移证据提供责任的低度证明推定和推论推定较弱,也因此较少形成对推定相对人的不利;可能转移证据提供责任的低度证明推定和推论推定最弱,几乎不可能形成对推定相对人的不利。在立法难易度上,直接推定最简单,低度证明其次,推论推定最难,因为直接推定根本不需要基础事实,低度证明推定的基础条件只是待证事实的低度证明,而推论推定必须将基础事实明确列明,而基础事实的归纳整理和列明需要大量的调查整理工作以及高超的立法技术。在准确执法难易程度上,直接推定最容易,推论推定其次,低度证明推定最难,因为低度证明中的低度比较难以把握。上述区别可以通过表1反映出来。

表1 不同推定类型性能比较图

正因为推定条件效果上的七种子类型存在以上四个方面的差别,具体推定规则的制订就有选择最优子类型的必要。只有这样,才能达到规范效果、立法难度、执行效果三者的最佳结合。

二、我国民事推定规则类型优化典型立法例回顾

我国当代民事立法已经出现过的推定规则类型优化的立法例主要有以下三个。

例1.医疗损害赔偿诉讼中的全部直接过错推定优化为部分推论过错推定。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《民事证据规定》)(2001)第4条第1款第(八)项规定,下列侵权诉讼按照以下规定承担举证责任:……(八)因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。根据该规定,医疗损害赔偿诉讼实行过错直接推定。

关于医疗过错直接推定的适用,下面试举一例予以说明。在白联军与泸州医学院附属医院医疗纠纷损害赔偿上诉案①〔2001〕泸民一初字第4号判决书、〔2003〕川民终字第563号判决书。中,就该案争议焦点之一泸医附院在对原告阵发性心悸的诊疗过程中是否具有过错,四川省高级人民法院认为:“……根据《民事证据规定》第4条第1款第(八)项‘因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任’的规定,由于泸医附院所举证据及具有专业知识的人员出庭说明,均不能证明其在手术中没有过错,应承担举证不能的责任,其‘重整病历’的行为不符合有关规定,不能成为免责事由。故对泸医附院的上诉请求,法院不予支持。”

在本案审理过程中,泸医附院对白联军在泸医附院接受心脏介入手术并在术后安装心脏起搏器的事实没有表示异议。因此,根据《民事证据规定》第4条第1款第(八)之规定,泸医附院承担证明医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错的证明责任。泸医附院在审理中申请四川大学华西医院教授、我国心脏介入手术权威姜建教授作为具有专门知识的人员出庭协助质证。在庭审中,姜建教授介绍了心脏介入手术的基本知识,认为在现有技术条件下,此类手术具有1%—10%的风险,这也与泸医附院提供的有关专业书籍介绍的相同。因此白联军术后出现Ⅲ度房室传导阻滞,属正常的手术风险。同时,根据白联军提供的病历复印件,姜建教授认为泸医附院的操作无过错。二审法院认为,心脏介入手术出现Ⅲ度房室传导阻滞是正常的风险,关键是医院在手术中有无过错。虽然姜建教授认为医院无过错,但依据的却是病历复印件。泸医附院在承认已将原始病历毁损后提出以白联军复印的病历为原件进行过错认定。但白联军提出,该复印件不能肯定就是原始病历的复印件,因此不能作为认定泸医附院无过错的依据。二审法院认为,在泸医附院承认已将原始病历毁损后,白联军不认可此复印件就是原始病历的复印件。由于没有证据确定该复印件就是原始病历复印件,因此不能以此认定泸医附院在手术操作中无过错。这完全符合《民事证据规定》第69条第(四)项的规定:“无法与原件、原物核对的复印件、复制品”,“不能单独作为认定案件事实的依据”[1]。

在侵权责任法立法过程中,考虑到诊疗活动的未知性、特异性、专业性特点以及一律实行过错推定将助长保守医疗、阻碍医学科学进步的政策性后果,《民事证据规定》第1款第(八)项规定的医疗损害纠纷中的完全过错推定规则被改为原则上的过错证明、三种例外情况下的过错推定。相应的立法条文分别是《侵权责任法》(2009)第54条和58条。《侵权责任法》第54条规定,患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构及其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。《侵权责任法》第58条规定,患者有损害,因下列情形之一的,推定医疗机构有过错:(一)违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定;(二)隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;(三)伪造、篡改或者销毁病历资料。

上述白联军与泸州医学院附属医院医疗纠纷损害赔偿上诉案,如果按照《侵权责任法》(2009)年处理。原则上应由原审原告白联军证明原审被告泸州医学院附属医院存在过错。不过,鉴于本案原审被告泸州医学院附属医院在白联军复印手术记录之后对该手术记录进行“重抄”且将原始手术记录毁损的行为,并且该行为符合《侵权责任法》第58条第(三)项规定的“伪造、篡改或者销毁病历资料”,因此法院应适用该款推定被告泸州医学院附属医院存在过错。最终因原审被告不能证明其不存在过错,法院认定其诊疗行为存在过错。

上例的特殊性,造成了该案在侵权责任法实施前后的审理结果相同。下面再看一个案例。

这一案例原则上要求患者一方承担证明医院及其医务人员存在过错,并且审理结果不同。

在邱某某等诉重庆市某卫生医疗救治中心医疗损害责任纠纷案①〔2011〕沙法民初字第2152号判决书。中,就被告对邓某腹痛诊疗是否具有过错的争议问题,重庆市沙坪坝区人民法院的相关判决意见为:“解决本案争议,需要明确被告重庆市某卫生医疗救治中心在其治疗行为过程中是否存在医疗过错,邓某的死亡与被告重庆市某卫生医疗救治中心的诊疗行为之间是否存在因果关系。尸检病理报告和检验意见书均载明邓某的死因系肺结核(Ⅲ型)基础上,并发结核性腹膜炎、化脓性腹膜炎引起呼吸、循环衰竭死亡,但仅从死因无法证明被告的医疗行为是否存在过错。本案所涉及的医疗行为发生在《中华人民共和国侵权责任法》实施后,应适用《中华人民共和国侵权责任法》。该法律规定,患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构及其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。这表明医疗机构是否存在医疗过错以及医疗过错与患者死亡后果之间是否存在因果关系的举证责任,依法应由患者承担。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明,没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。原告邱某某、邓某某、黄某某提出被告伪造、篡改病历(包括巡视记录)存在过错的主张,但未能举证证明被告重庆市某卫生医疗救治中心在其治疗行为过程中存在伪造、篡改病历等医疗过错以及邓某的死亡与被告重庆市某卫生医疗救治中心的诊疗行为之间存在因果关系,故对原告邱某某、邓某某、邓宗良、黄某某的诉讼请求,本院不予支持。”

例2.证券虚假陈述诉讼中的违法推定过错由强制性转移证据提供责任推定更改为强制性转移客观证明责任推定。

在《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(以下简称《虚假陈述赔偿规定》)(2003)第21条第2款、第23条、第24条中依次确立了基于虚假陈述推定发行人与上市公司的高管具有过错、虚假陈述推定证券承销商和上市保荐人及它们的高管具有过错、虚假陈述推定中介机构及其直接责任人具有过错的规则。《虚假陈述赔偿规定》第21条第2款规定:“发行人、上市公司负有责任的董事、监事和经理等高级管理人员对前款的损失承担连带赔偿责任。但有证据证明无过错的,应予免责。”第23条规定:“证券承销商、证券上市推荐人对虚假陈述给投资人造成的损失承担赔偿责任。但有证据证明无过错的,应予免责。负有责任的董事、监事和经理等高级管理人员对证券承销商、证券上市推荐人承担的赔偿责任负连带责任。其免责事由同前款规定。”第24条规定:“专业中介服务机构及其直接责任人违反《证券法》第161条和第202条的规定虚假陈述,给投资人造成损失的,就其负有责任的部分承担赔偿责任。但有证据证明无过错的,应予免责。”上引三个条文中,最高人民法院都采用了“有证据证明无过错的,应予免责”的表述。所谓“有证据证明”,根据字面解释,即“有指向待证事实的一个(组)证据”,这与“有充分证据证明”含义显然有别。

与此相对,在《证券法》(2005)第26条后半段第2句、第69条中段、第173条中依次确立了基于违法发行证券推定保荐人具有过错,虚假陈述推定发行人、上市公司高管、保荐人、承销证券公司具有过错,虚假陈述推定证券服务机构具有过错的规则。《证券法》第26条规定:“国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门对已作出的核准证券发行的决定,发现不符合法定条件或者法定程序,尚未发行证券的,应当予以撤销,停止发行。已经发行尚未上市的,撤销发行核准决定,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人;保荐人应当与发行人承担连带责任,但是能够证明自己没有过错的除外;发行人的控股股东、实际控制人有过错的,应当与发行人承担连带责任。”《证券法》第69条规定:“发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料,有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人、上市公司应当承担赔偿责任;发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司,应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;发行人、上市公司的控股股东、实际控制人有过错的,应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任。”《证券法》第173条规定:“证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件,应当勤勉尽责,对所制作、出具的文件内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。”在上引三个条文中,全国人大常委会采用了“但是能够证明自己没有过错的除外”表述。所谓“能够证明”,根据字面解释,就是“有充分证据证明”,否则达不到“能够证明”的要求。

比较两种表述,我们大致可以确定上引最高人民法院司法解释中的三个推定规则旨在仅强制性转移证据提供责任,而上引《证券法》中的三个推定规则旨在强制性转移客观证明责任。

例3.医疗损害赔偿诉讼中证明妨碍推定效果的强化。

《最高人民法院关于民事经济审判方式改革问题的若干规定》(以下简称《审判方式改革规定》)(1998)第30条和《民事证据规定》(2001)第75条规定,法院可以推定对方当事人关于该证据的内容不利于证据持有人的主张成立,也即主要是可能转移证据提供责任的许可性推定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》(以下简称《婚姻法解释(三)》)第2条也遵循此一思路。《审判方式改革规定》第30条规定:“有证据证明持有证据的一方当事人无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”《民事证据规定》第75条规定:“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”《婚姻法解释(三)第2条规定:“夫妻一方向人民法院起诉请求确认亲子关系不存在,并已提供必要证据予以证明,另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的,人民法院可以推定请求确认亲子关系不存在一方的主张成立。当事人一方起诉请求确认亲子关系,并提供必要证据予以证明,另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的,人民法院可以推定请求确认亲子关系一方的主张成立。”

但是,《侵权责任法》第58条第(二)、(三)项则将医疗损害诉讼中医院及其医务人员的证明妨碍推定效果强化为强制性转移客观证明责任。《侵权责任法》第58条规定:“患者有损害,因下列情形之一的,推定医疗机构有过错:……;(二)隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;(三)伪造、篡改或者销毁病历资料。”

三、我国民事推定规则类型优化的展望

我国现行民事推定规则中至少有两个规则的推定类型需要优化,一个是环境侵权因果关系直接推定,另一个是夫妻共同债务推定。

(一)环境侵权因果关系直接推定的优化

现行我国民事法规定了环境侵权因果关系直接推定,或者说环境侵权因果关系举证责任倒置,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》(以下简称《民诉适用意见》)第74条和《民事证据规定》第4条第1款第(三)项以及《侵权责任法》第66条一脉相承。《民诉适用意见》第74条规定:“在因环境污染等侵权引起的损害赔偿诉讼中,对原告提出的侵权事实,被告否认的,由被告负责举证。”《民事证据规定》第4条第1款第(三)项规定:“因环境污染引起的损害赔偿诉讼,由加害人就法律规定的免责事由及其行为与结果之间不存在因果关系承担举证责任。”《侵权责任法》第66条规定:“因污染环境发生纠纷,污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。”

环境侵权因果关系直接推定的要点在于:(1)原告主张存在因果关系,但无需首先提供证据证明,且在争议事实因果关系存在与否处于真伪不明状态时不承担不利后果;(2)被告须首先提供证据证明不存在因果关系,且在因果关系存在与否处于真伪不明状态承担不利后果;(3)在被告履行证据提供责任超过“明显优势证据”的情况下,则原告要承担证据提供责任。

为了说明环境侵权因果关系直接推定的操作,特举一例。在刘日应与钦州国星油气有限公司、广西地矿建设工程发展中心因滩涂污染损害赔偿纠纷上诉案①〔2002〕桂民四终字第20号判决书。中,就本案的争点之一——两被上诉人的抽沙行为与上诉人的文蛤死亡有必然因果关系,广西高院判决如下:

“本院认为,上诉人起诉时已举证证明被上诉人抽沙行为在前而上诉人文蛤死亡损失在后的事实,而抽沙行为可引起水质变化,导致文蛤生存环境的污染,因此本案是滩涂污染损害赔偿纠纷,属于因环境污染引起的损害赔偿诉讼。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第74条的规定,本案应实行举证责任倒置,被上诉人对上诉人提出的侵权事实予以否认的,由被上诉人负责举证。因此,本案中,证明抽沙行为与文蛤死亡没有因果关系的举证责任应由被上诉人承担。……本院已生效的〔2000〕桂经终字第202号民事判决书确认被上诉人在抽沙过程中,有抽沙船的流动作业超过批准的抽沙作业范围、受到村民驱赶并受到水产局处罚的现象,本院据此认定被上诉人有越界抽沙的行为。二审诉讼中,两被上诉人提交2002年7月29日钦州市水产畜牧局出具的证明及2002年7月26日管委会出具的证明,以证实自己没有越界抽沙被罚款。但被上诉人提交的两份证明与一、二审诉讼中其举证的两份证据——管委会的钦港管发〔1997〕124号文、钦港管报〔1997〕17号文的内容相矛盾,且上述证据不能推翻人民法院生效判决确认的事实,故被上诉人关于自己没有越界抽沙被处罚的主张不能成立。上诉人购买文蛤苗时合浦县尚未开始颁发《水产疫苗防疫检疫合格证》,上诉人客观上不可能持有该证。并且,广西壮族自治区水产局下发的《紧急通知》及钦州市水产局出具的《关于钦州港区老人沙文蛤死亡事件处理意见的报告》中分析文蛤死亡的原因是文蛤苗有病毒,也只是一种可能性,不能因此推定上诉人购买的文蛤苗确有病毒。抽沙结束几个月后,1997年9月钦州市环保科研所作出的《环境影响评价大纲》也无法说明抽沙与文蛤死亡无关。上诉人提交的广西壮族自治区防疫站的检验报告仅说明文蛤带有病毒,但没有明确病毒的起因,既可能是文蛤自身携带,也可能是水域污染、生态环境遭受破坏等原因所致。综上所述,被上诉人未能举出有关抽沙与文蛤死亡没有因果关系的证据,其所举的证据也不能证实抽沙与文蛤死亡没有因果关系。因此,被上诉人依法应承担举证不能的法律后果,对上诉人的损失承担60%的赔偿责任。因其他因素如天气、病毒、养殖技术等造成的损失由上诉人自行承担。”

最近,不少环境法学者主张应当将当前的环境侵权因果关系证明责任直接推定改变为环境侵权因果关系低度证明推定[2],最高人民法院民一庭在孙某与某村造纸厂财产损害赔偿纠纷上诉案的判决意见中也表达了这种意向。

2004年3月,孙某承包某村池塘养鱼。2006年4月,某村造纸厂开工生产,工业废水排入老墨河。老墨河和沂河相通,中间有戴沟涵洞,和某村池塘相通,中间有窑新公路地下涵洞。两个涵洞的闸门平时不开,当闸门两侧水位不等时,在戴沟涵洞能听到细微的水流渗漏的声音。2007年5月,孙某承包的池塘里的鱼开始逐渐死亡,但其未及时将死鱼送有关部门鉴定,也未保存死鱼。同年6月,孙某以造纸厂排污导致其鱼大量死亡为由向人民法院提起诉讼,请求造纸厂赔偿其损失。

该案一审法院经审理认为:“……只有孙某初步举证证明造纸厂的排污行为与其损害事实之间存在因果关系,且举证达到盖然性的程度,造纸厂又无法对此举出反证时,才不得否认因果关系的存在。孙某对造纸厂是否存在加害行为,主张证据不够充分,未能尽到举证证明的责任,遂判决驳回孙某的诉讼请求。”

一审宣判后,孙某不服提起上诉,认为一审法院没有适用举证责任倒置原则,请求改判。该案二审法院审理后认为,适用最高人民法院《民事证据规定》第4条的要件及前提为环境污染客观存在,具有较为明显的加害人,即受害人应举出盖然性证据证明环境污染及加害人的存在。本案适用举证责任倒置的前提是死鱼样本存在可供鉴定,目前由于样本不存在,无法鉴定的责任在孙某,故孙某未能完成初步举证责任,适用举证责任倒置的前提不能成立,遂判决驳回上诉,维持原判。

最高人民法院民一庭经研究认为:“……在举证责任分配上,被告承担具有法定免责理由及其行为与损害结果之间不具有因果关系的举证责任,但不能因此免除原告就被告加害行为与其损害结果之间具有因果关系的举证责任。依照司法解释规定本意,应当降低原告举证责任的证明标准,原告只要能够证明因果关系具有存在的可能性,即完成因果关系的举证责任。……在上述案例中,孙某需要对造纸厂具有排污行为,排放的污染物达到池塘,其因池塘水污染受到的损害承担举证责任。在因果关系的证明上,其需要证明受到污染的水质影响鱼类生存,具有导致鱼类死亡的可能性。从一二审法院认定的事实看,虽然造纸厂排放污水的事实可以认定,但其没有提供证据造纸厂排放的污水到达A村池塘,造成污水污染。孙某没有完成上述举证责任,驳回其诉讼请求并无不当。但一、二审判决中强调死鱼样本留存可供鉴定是当事人承担举证责任的必要条件不妥。从原告承担的举证责任来看,其只要能够提供证据证明被告的排污行为造成其养鱼池塘水污染,受污染的水质存在致使其鱼死亡的可能性即可。死鱼样本留存可供鉴定,是能够证明鱼死亡原因的直接证据,但在未保留死鱼样本可供鉴定的情况下,孙某仍可通过提供其他间接证据证明被告侵权的成立,造纸厂亦可通过其他间接证据证明因果关系不成立。在直接证据因孙某过错未予留存的情形下,对孙某与造纸厂提供证据责任的前后顺序和证明标准的判断,应有所考虑。本案中,死鱼样本留存可供鉴定并非证明案件事实的唯一证据,亦非当事人能否完成举证责任的唯一标准。”[3]

笔者认为,考虑到我国环境污染的严峻程度、我国制定法缺乏强制被告企业记录并披露排污信息的规定、预防和惩戒企业排污的有效性、准确执法的难易度等因素,将目前的环境侵权因果关系直接推定变更为环境侵权因果关系低度证明推定应该慎重[4]。最高人民法院实在要将目前环境侵权上的因果关系直接推定变更为因果关系低度证明推定,最高人民法院也应当通过司法解释或者指导性案例将原告证明因果关系存在可能性的方法或途径予以明示,否则这将让我国环境污染之受害者获得救济的希望更加渺茫、使我国环境污染严重的情况雪上加霜。

至于如何将原告证明因果关系存在可能性的方法或途径予以明示,日本新澙水俣病诉讼案的判决意见可供参考。日本新澙水俣病诉讼案与上引我国孙某与某村造纸厂财产损害赔偿纠纷案案情颇有接近之处,但是我国相关法院的判决意见似乎不如日本新澙水俣病诉讼案判决意旨清晰、可操作。

新澙水俣病诉讼是因新澙县阿贺野川河口附近,集体发生的汞中毒患者和死者家属77人向昭和电器公司要求赔偿费5亿2267万元的案件。在该案的一审判决中,法院认为:“……由于违法行为所产生的损害赔偿案件中,就被害者所遭受的损害发生与加害行为之间因果关系举证责任应由被害者承担,但在所谓公害案件中……对于因果关系之链条,逐次进行自然科学式的解明,对受害者而言大多数情况下是极为困难的……特别是……在化学公害等诉讼中……其争点全部以高度的自然科学知识为基础,对于被害者要求上面科学式的解明,必将造成阻碍通过司法(民事裁判)对被害人之救济的途径。……在该案因果关系论的问题上,通常的情形要考虑以下问题:(1)被害者疾患特点和其原因(病因)物质。(2)原因物质到达被害者的路径(污染路径)。(3)有关加害企业原因物质之排出(生成直至排出之机理)。……综上所述,在像本案一样的化学公害案件中,对于被害者要求达到类似像自然科学式的解明程度,这从构建侵权行为制度之根基的公平正义角度出发显然是不适当的,有关前述(1)和(2)之类证据的积累,原告就有关所涉相关诸科学之问题能够进行相互不矛盾之说明的话,应理解为法之因果关系获得了证明,通过上面(1)、(2)的证明,从某种意义上说,该污染源之探求只能达至企业门前,而关于(3)之举证责任当然在企业一方,其对于自己工厂不可能产生污染之事由不加以证明的话,在事实上可推认该污染源存在,结果应解释为该法之因果关系得到了立证。”[5]

该案一审法院明确将环境侵权因果关系这一要件事实分解为以下三个复合性要件事实:(1)被害者疾患特点和其原因(病因)物质。(2)原因物质到达被害者的路径(污染路径)。(3)有关加害企业原因物质之排出(生成直至排出之机理)。一审法院还指明只要原告能证明其中的若干个复合性要件事实,法院就推定环境侵权因果关系存在,除非被告排污企业能证明该因果关系不存在。这为处于类似状况的环境损害受害者将来提起环境损害诉讼如何举证提供了清晰的指导性意见。

(二)夫妻共同债务推定效果的降低

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》(以下简称《婚姻法解释(二)》)第24条规定:“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明属于《婚姻法》第19条第3款规定情形的除外。”一般认为本条确立了夫妻共同债务推定。

《婚姻法解释(二)》)第24条规定的夫妻共同债务推定是强制性转移客观证明责任的推论推定,鉴于这一推定客观上助长了举债方与第三人恶意串通、虚构债务或恶意举债的不良风气的蔓延。有法官建议“变动举证责任分配”以减轻该推定规则实施中引起的不良后果。具体来说,其建议将《婚姻法》第41条所规定的“为夫妻共同生活”这一用途事实作为认定夫妻单方举债是否夫妻共同债务的判断标准。进一步,对于夫妻一方举债是否用于“夫妻共同生活”,应当坚持举债方优先承担举证责任、第三人承担替补举证责任的原则。即如果举债方配偶否认一方举债存在或认为其举债并非用于夫妻共同生活,则应当先由举债方举证证明其举债存在或用于夫妻共同生活;在举债方不能举证或举债方背叛第三人(与夫妻另一方串通逃债),则应当由第三人承担替补举证责任,代替举债人举证证明其举债事实存在或举债用于夫妻共同生活[6]。

笔者认为,该法官的方案不符合现有的证明责任理论——客观证明责任总是由一方当事人承担,不可能在好几方当事人中转来转去。但是该方案启示我们,可以通过降低夫妻共同债务推定效果的方式减轻其不良效果。具体来说,就是将原条文规定的强制性转移客观证明责任推定降低为强制性转移证据提供责任的推定,将原条文后半段中的“但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明属于《婚姻法》第19条第3款规定情形的除外”修正为“但夫妻一方有证据证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者有证据证明属于《婚姻法》第19条第3款规定情形的除外”。

[1]最高人民法院应用法律研究所.人民法院案例选(2005年第3辑,总第53辑)[Z].北京:人民法院出版社,2006:153.

[2]马栩生.因果关系推定的基本法律问题[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2004,(4).

[3]最高人民法院民一庭.环境侵权诉讼中举证责任的分配[Z].民事审判指导与参考,2008,(4).

[4]刘英明.环境侵权因果关系证明责任倒置合理性论证[J].北方法学,2010,(2).

[5]吴杰.日本新澙水俣病判决之“事实上的推定”[A].田平安.比较民事诉讼法论丛(2006年卷)[C].北京:法律出版社,2007:382-383.

[6]汪家乾,王礼仁.适用《婚姻法》解释(二)第24条的前提条件——关于夫妻共同债务的理论回应[A].杨立新,刘德权.亲属法新问题与新展望[C].北京:人民法院出版社,2009:195-199.