“文明批评”与“社会批评”的阵地

陈洁

摘 要:鲁迅编辑《莽原》、《国民新报副刊》,主要将它们作为发现和培养青年作家的阵地,培养新的青年批评主体,并明确提出了进行“文明批评”和“社会批评”的文学观,文体选择以杂文为主。青年作者有意识地创作鲁迅期待的议论性批评性文章,有了明确的杂文创作意识,并向鲁迅编辑的报刊投稿。经鲁迅收藏,保存至今的青年作者稿件就有二百多篇。鲁迅有明确的编刊思路,对大部分来稿不甚满意,而且并不选用虽然质量高、但宗旨不同的来稿,其中包括刘半农、废名等作者的来稿。废名向鲁迅的投稿《也来“闲话”》未能发表,成为一篇佚文。青年作者的杂文创作明显受到鲁迅影响。

关键词:鲁迅;《莽原》;《国民新报副刊》;废名;“文明批评”;“社会批评”

1920年代,鲁迅在北京多所高校、中学任教,并参与创办世界语专门学校,同时在《新青年》、《语丝》、《晨报副刊》、《京报副刊》、《莽原》、《国民新报副刊》等报刊发表大量文章,编辑《莽原》、《国民新报副刊》,主要将它们作为发现和培养青年作家的阵地,培养新的青年批评主体{1},并明确地提出了进行“文明批评”和“社会批评”的文学观,文体选择以杂文为主。

《莽原》是鲁迅第一次真正主编的刊物。创办《莽原》后,鲁迅才真正开辟了自己的阵地。鲁迅屡次写出创办《莽原》的目的:“中国现今文坛(?)的状况,实在不佳,但究竟做诗及小说者尚有人。最缺少的是‘文明批评和‘社会批评,我之以《莽原》起哄,大半也就为了想引出些新的这样的批评者来,虽在割去敝舌之后,也还有人说话,继续撕去旧社会的假面。”{2}

鲁迅在高校授课所形成的人际环境,为莽原社的成立创造了条件。1925年4月11日,鲁迅在日记中记录:“夜买酒并邀长虹、培良、有麟共饮,大醉。”③这便是莽原社成立的开始。此三人中,培良、有麟都是学生。向培良,1924年在中国大学学习时开始与鲁迅交往,鲁迅赴厦门前在女师大的讲演由他记录整理{4}。荆有麟是北京世界语专门学校的学生。高长虹则在认识鲁迅之前,已从世界语学校鲁迅的学生那里听到过鲁迅上课的情况{5}。高长虹去拜访鲁迅,与鲁迅的学生孙伏园的传话有关⑥。鲁迅编辑《莽原》,在《京报》作为副刊出版;为对外联络方便,就有了莽原社,社址写的是锦什坊街;组织了一个青年知识群体,有高长虹、向培良、荆有麟等。《莽原》的经常撰稿人为鲁迅、尚钺、高长虹、向培良、韦丛芜、韦素园、台静农、李霁野、姜华、金仲芸、黄鹏基等{1},以狂飙社成员和安徽作家群为主体。

有研究者指出,《莽原》创刊有三方面原因:一、鲁迅早有办刊物之意;二、邵飘萍为办刊物提供了阵地;三、北京《狂飙》周刊停刊,为《莽原》创刊准备了人才{2}。据许钦文回忆,1924年5月30日,鲁迅曾说过:“我总想自己办点刊物。只有几个老作家总是不够的。不让新作家起来,这怎么行!”③鲁迅在1925年3月31日致许广平的信中也写道:

我又无拳无勇,真没有法,在手头的只有笔墨,……。但我总还想对于根深蒂固的所谓旧文明,施行袭击,令其动摇,冀于将来有万一之希望。而且留心看看,居然也有几个不问成败而要战斗的人,虽然意见和我并不尽同,但这是前几年所没有遇到的。

……

北京的印刷品现在虽然比先前多,但好的却少。《猛进》很勇,而论一时的政象的文字太多。《现代评论》的作者固然多是名人,看去却显得灰色。《语丝》虽总想有反抗精神,而时时有疲劳的颜色,大约因为看得中国的内情太清楚,所以不免有些失望之故罢。……我现在还要找寻生力军,加多破坏论者。{4}

1925年4月24日,鲁迅主编的《莽原》周刊在北京创刊,希望通过办杂志对旧文明开战。据荆有麟回忆,他劝说邵飘萍将《京报》的戏剧周刊停刊,邵飘萍请他约鲁迅先生,鲁迅很赞成,说:“我们还应该扩大起来。你看,《现代评论》有多猖狂,现在固然有《语丝》,但《语丝》态度还太暗,不能满足青年人要求,稿子是启明他们看的,我又不大管,徐旭生先生的《猛进》,倒很好,单枪匹马在战斗,我们为他作声援罢,你去同飘萍商议条件,我就写信约人写文章。”{5}这就促成了《莽原》周刊的创刊。《莽原》为《京报》第五种周刊,“率性而言,凭心立论,忠于现世,望彼将来”⑥。1925年10月,《京报》要停止副刊以外的小幅,鲁迅决定将《莽原》周刊改为半月刊。1926年1月,《莽原》半月刊出版。

当时住在西三条附近的青年章衣萍,莽原社成立也在场,时常拜访鲁迅。章衣萍致鲁迅的信,从侧面记叙了《莽原》周刊的情况:

鲁迅先生:

这两天真窘极了,所以也没有到西三条来吃点心。《莽原》的第二期应该要发稿了罢,然而我的小作《中国的知识阶级》也终于写不成!听说《莽原》的投稿很丰富,这是我听闻而心慰的。我万想不到荒凉的北京城竟会有这么多而且硬的打手!{7}

青年亚侠给《莽原》寄来投稿《这是谩骂栏里的几则杂话》,在信中写道,《莽原》刚出第二期时,热心致力的朋友问他有无稿子,鲁迅先生编刊的准则起到了鼓励作用:“据说:‘鲁迅先生是专爱登无名作家的作品的。”这位朋友随后说:“就是骂骂也可以。”{8}

1926年1月,鲁迅在《莽原》半月刊第二期刊出《华盖集题记》,直接写出了对青年批评主体的呼唤和期待:“我早就很希望中国的青年站出来,对于中国的社会,文明,都毫无忌惮地加以批评,因此曾编印《莽原周刊》,作为发言之地,可惜来说话的竟很少。”{9}这段话激起了青年的创作热情。青年作者开始有意识地创作鲁迅期待的议论性批评性文章,虽然大部分质量不高,但有了明确的杂文创作意识。1926年2月9日,青年阎剑民在写给《莽原》的投稿信中引用了鲁迅的话(“我早就很希望中国的青年站出来,对于中国的社会,文明,都毫无忌惮地加以批评”),这句话成了他的写作动机,他写出了《似乎不成问题的一个问题》寄给《莽原》{1}。1926年3月28日,青年李天织给《莽原》寄来投稿《猫,狗》,并在信中写道:“在《华盖集题记》里又见到这样的一句话:‘可惜来说话的竟很少。要说话的决心已竟拿定。”{2}

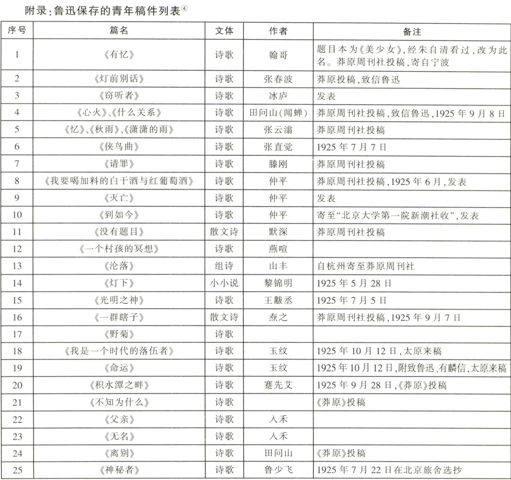

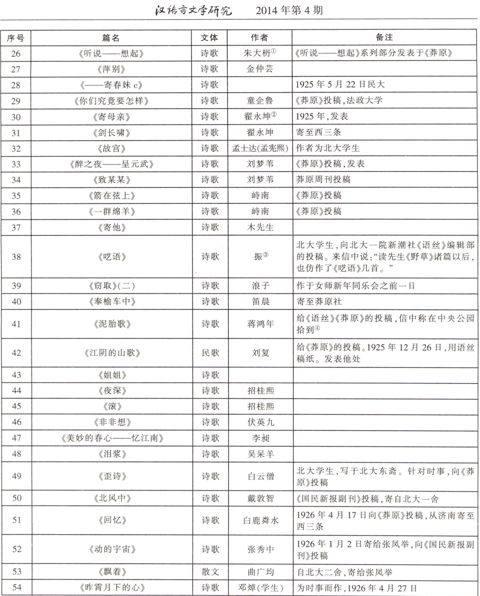

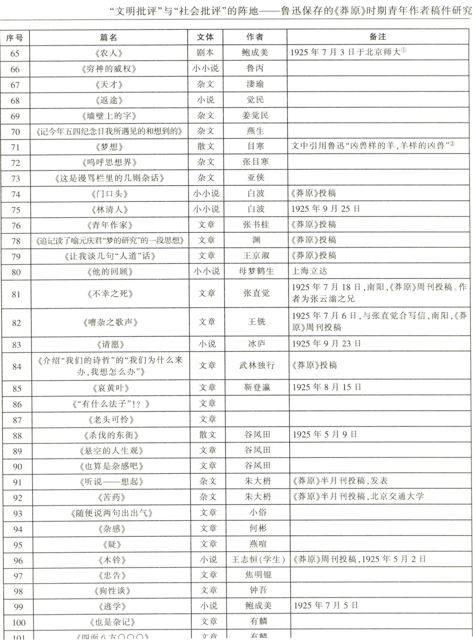

大量的青年稿件寄给鲁迅,鲁迅珍藏至今的就有两百多件,其中北京时期的投稿有一百七十余篇,大部分为《莽原》投稿,也有少量是投给《国民新报副刊》和《语丝》的。具体目录见附录《鲁迅保存的青年稿件列表》。青年人的写作热情容易集中于诗歌、小说等文体,但因为鲁迅的提倡,青年投稿中散文的创作占了多数。在现存的这批稿件中,四分之三为各类文章,但大部分是随兴而作的散文,只有小部分是议论性批评性的杂文;有三分之一是诗歌,其中有少量译诗;五分之一是小说;还有少量的剧本创作与翻译。作者来自全国各地,以北京的青年学生为主,不少学生就是听了鲁迅的课或演讲后拿起笔创作的;也有少量在都市漂泊的文学青年。很多青年投稿或致信鲁迅,寄往鲁迅住宅、《莽原》周刊、《语丝》通信处北大一院新潮社、《国民新报副刊》编辑部。

而鲁迅对《莽原》周刊的这些青年来稿不甚满意,认为“这些人里面,做小说的和能翻译的居多,而做评论的没有几个:这实在是一个大缺点”③。鲁迅在这段时期写给许广平的信中,反复谈到此问题,显然他对作为批评主体的青年作者的出现有很大期待,所以对来稿的失望也较大。“然而咱们的《莽原》也很窘,寄来的多是小说与诗,评论很少,倘不小心,也容易变成文艺杂志的。我虽然被称为‘编辑先生,非常骄气,但每星期被逼作文,却很感痛苦,因为这简直像先前学校中的星期考试。”{4}“《莽原》实在有些穿棉花鞋了,但没有撒泼文章,真是无法。”{5}“《莽原》的投稿,就是小说太多,议论太少。现在则并小说也少,大约大家专心爱国,到民间去,所以不做文章了。”⑥“我所要多登的是议论,而寄来的偏多小说,诗。先前是虚伪的‘花呀‘爱呀的诗,现在是虚伪的‘死呀‘血呀的诗。呜呼,头痛极了!所以倘有近于议论的文章,即易于登出,夫岂‘骗小孩云乎哉!又,新做文章的人,在我所编的报上,也比较的易于登出,此则颇有‘骗小孩之嫌疑者也。”{7}

尚钺回忆鲁迅曾谈起《莽原》外来稿件的问题,并有着独有的文风期待——“言中有物”,“粗糙泼辣的青年态度”:

一日夜饭后,几个朋友集在先生的小书斋中,谈起《莽原》外来稿件的问题。据先生说外来的稿件并不少,但大多都是“言中无物”之类,只要“言中有物”,即使文字技巧差一点,《莽原》也是非常欢迎的。因《莽原》本身并不是一种什么“纯文艺”或据(疑为具)有什么崇高水准的刊物。但有一点似乎是先生与我们一致的感觉:就是“脂粉骷髅”式的散文或小说和“祖母教训”式的大小诗,即使文学技巧上很优美,作者的名望也很大,《莽原》为着自身不愿作隔靴搔痒的无病呻吟,和保持它的粗糙泼辣的青年态度,也不得不向作者表示歉意。{8}

尚钺并且在文中举例说曾有一位“当时发表文字很多的作家”给《莽原》投稿多次,鲁迅不得不多看几遍来稿,而结果还是未刊,因“《莽原》无须有这种光荣”{1}。

在《莽原》编辑中对议论性批评性文风的坚守者是鲁迅,因为鲁迅离京后,未名社同人的编刊思路就有所松动。1926年10月15日,鲁迅离开北京后,李霁野、张目寒致信钱玄同,希望钱玄同为《莽原》投稿,并且“拉人”,如林语堂等{2}。他们在信中谈到《莽原》改组,并且与以前“异趣”了:“骂人是要骂人的,不过只占五分之一的地盘,每期要有些译的论文和小说等放在里面,每半月出一次”③。

鲁迅编辑《莽原》的思路很明确。因此,对一些高质量,但与《莽原》宗旨不同的来稿,鲁迅也并未选用。这其中就有《新青年》同人刘半农的六首《江阴的山歌》(民歌)。这是刘半农应莽原社约稿寄来的;前言写于1925年12月26日,用语丝稿纸,自言是1924年11月从江阴一个卖豆芽菜的老头儿采录的{4}。刘半农在致莽原诸公的信中说明,这是去年采到的民歌,共有三十多首,如果《莽原》需要,一定继续寄上;“如觉讨厌,即连这六首不登亦无不可。”{5}这六首为“山歌勿唱忘记多”、“说荒疏来话荒疏”、“郎关姐来姐关郎”、“隔河望见野花红”、“韭菜黄豆种木香”、“姐勒河头洗钵头”⑥。前四首除“说荒疏”外,后来收入《瓦釜集》附录《手攀杨柳望情哥词》,为第三歌、第四歌、第五歌{7}。刘半农采集到的与《江阴的山歌》相近的江阴的船歌,1923年6月24日以《江阴船歌》为题,发表于《歌谣》周刊第二十四号,《歌谣》周刊第六号曾先登载了周作人写的序《中国民歌的价值》。

刘半农的来稿《江阴的山歌》未见刊于《莽原》周刊及《莽原》半月刊。这六首民歌已经达到了发表水平,但显然与《莽原》进行“文明批评”和“社会批评”的主旨无关。在半月刊上登出的刘半农作品,均更接近《莽原》的编刊思想:译作(法)左拉著《猫的天堂》(献给打猫打狗的鲁迅翁){8}、译作(法)丹梭著《黑珠》{9}、译作(法)左拉著《失业》{10}、译作(法)嚣俄著《〈克洛特格欧〉的后序》{11}、译作(法)服尔德著《比打哥儿》{12}。

废名是北京大学的学生,听过鲁迅的课,也给鲁迅投过稿。笔者在北京鲁迅博物馆查阅鲁迅保存的稿件时,发现了一篇废名的佚文。这是一封废名寄给鲁迅的投稿信,内附废名的一篇文章《也来“闲话”》{13}。信和文章都用红行稿纸写成。信封上写明寄至“宫门口西三条西头路北周宅 周树人先生”,寄信者为“国立北京大学冯”{14}。信封上的邮戳显示时间为:1925年12月26日。

《也来“闲话”》未收录于《废名集》,也未被列入《冯文炳著作年表》。这篇文章是废名向鲁迅编辑的《国民新报副刊》或是《莽原》的投稿。鲁迅编辑的《国民新报副刊》(乙刊)登载的文章,不少是对当时时事的批评和讽刺。查《国民新报副刊》(乙刊)以及《莽原》周刊、《莽原》半月刊,均未见这篇《也来“闲话”》。笔者确认其为废名佚文,并请《废名集》的编者王风复鉴,确为废名笔迹。《也来“闲话”》在鲁迅博物馆原存鉴定的写作时间为:1925年4月11日。根据这篇文章的内容和废名的写作情况,这篇文章的写作时间应在1925年12月。

1925年12月至1926年4月,废名介入了“语丝派”和“现代评论派”的论争,写了《忙里写几句》、《也来“闲话”》、《“偏见”》、《作战》、《“公理”》、《给陈通伯先生的一封信》等系列文章。这篇《也来“闲话”》是继他1925年12月15日发表在《京报副刊》上的《忙里写几句》而作。废名给鲁迅的信中说:

鲁迅先生:

我这样的文章,可以在先生的副刊上凑篇幅吗?署名就用那两个字。编辑者如有权利多拿几份,我倒很盼望先生每期赠我一份,免得我到号房铺台上去偷看。

冯文炳,十二.二十六。

我的住址:马神庙西斋。

我到先生家来过几次,都是空空而返。{1}

废名的佚文抄录如下:

也来“闲话”

春风

白话文自有他的不朽作品,胡适之,梁漱溟也自有他的特别地方,若有人捧《中国哲学史大纲》,《东西文化及其哲学》替白话文保镳,我敢说他是“以耳代目”。

鲁迅,疑古玄同反对“东方文明”,自然都不是无病的呻吟,“东方文明”若嘲笑于捧梅兰芳者之口,我敢说他是“人云亦云”,——他自己就是活“东方文明”。

冯文炳的《忙里讲几句》里面有这么一句:“倘若真正的找出了一篇或两篇……”我读了很觉惊异。他“自有他的身分”,何至于这样降格轻许?而我又相信他的话是有分寸的,于是真到“大报”上去找,——啊,有了,一篇,两篇,他自己的恰恰两篇。但我怪他太客气了一点。{2}

《也来“闲话”》所署笔名“春风”,笔者未见冯文炳在发表其他文章的时候使用过,这为他的笔名录增加了一个新笔名。在发表于1926年7月26日《语丝》第89期的《无题之三》,冯文炳开始用“废名”这个笔名,“之前基本都用本名”③。

《也来“闲话”》引述了《忙里写几句》中的半句话:“倘若真正的找出了一篇或两篇……?”{4}这句话的机锋指向《现代评论》第五十三期陈西滢的《闲话》谈到的文艺上的“标准”。这个“几篇”即为《闲话》中所写:“至于本刊的文艺部分,别的不敢说,至少在中国的新文坛里添了几篇极有价值的创作和批评。”{5}废名于是在“大报”《现代评论》上找了两篇,写成文章《也来“闲话”》。

《现代评论》上确有文章以《中国哲学史大纲》,《东西文化及其哲学》“替白话文保镳”,也有文章“捧梅兰芳”。《现代评论》第二卷第三十七期,登载了陈西滢《闲话》与仲揆(李四光)《在北京女师大观剧的经验》。《闲话》中写道:“这二十年里,有过什么文言著作可以比得上吴稚晖先生的《一个新信仰的宇宙观和人生观》,胡适之先生的《中国哲学史大纲》,梁漱溟先生的《东西方文化及其哲学》——都是些白话的作品?”⑥李仲揆《在北京女师大观剧的经验》则将1925年的北京女师大事件比作戏场,在文章开头写道:“听说北京老听戏的大爷们有一个特别的习惯;那就是他们必要到什么梅兰芳、王凤卿出台的时候,才到戏园;……那是何等的畅快。”{7}引述《现代评论》两篇文章中的这几句话,可以看出废名这两段议论的针砭所指。

在这次投稿前,废名已是《莽原》周刊的作者:1925年5月8日,废名的《河上柳》发表于该刊头版,“声援”了《莽原》周刊。1925年12月19日的《国民新报副刊》上,林语堂《再论骂人》中引用了废名同年12月14日在《京报副刊》发表的文章{1}:“由此我们更明白(如十四日《京副》上冯文炳君所说),还是我们的不干净为干净,‘我们的不干净也是干净,否则世上到那里去找干净!(《从牙齿念到胡须》一文)”{2}。

1925年12月24日的《国民新报副刊》登载了一篇《反“闲话”》③。废名这篇《也来“闲话”》是为批评《现代评论》而作,鲁迅为什么没有将它发表于《国民新报副刊》或者《莽原》呢?目前尚无确切的证据来作出解释。废名这篇文章在语言上很晦涩,写得十分微妙,需要读者具有较高的鉴赏能力,并对所涉及的言说背景十分了解。如果一般读者不能理解这篇文章的意旨,它就很难实现批评的功能。而文章写得如此晦涩有两个原因:其一,废名时为北大英语系的学生,正是《现代评论》的主要编者的学生,以学生的身份对老师进行批评,有违伦理{4};其二,废名的语言本就有晦涩的风格,这样的语言风格写作小说、散文都很好,写作议论性的杂文则容易主旨不明晰,不同于鲁迅所欣赏的杂文风格。

未名社的台静农是在1925年4月27日夜,应张目寒之邀首访鲁迅,始与鲁迅认识{5}。此事在鲁迅日记中有记录⑥。这一时期,台静农与鲁迅往来频繁,时常通信,并多次寄文稿给鲁迅,在鲁迅日记中有多处记录。台静农在《莽原》周刊、半月刊,《国民新报副刊》、《语丝》等发表多篇文章、小说。现存台静农寄给鲁迅的两篇文章及书信,未见收入台静农的《龙坡杂文》等文集,也未被列入陈子善、秦贤次所编《台静农先生前期创作目录》{7}和台静农《学术论著暨艺文作品类目编年》{8},为台静农的佚文。一篇是题名《人彘》的散文,署名静农。另一篇是台静农1925年10月13日给《莽原》的投稿,题为《画阳的老头儿与章士钊》,署名彧扆。《画阳的老头儿与章士钊》一文讽刺批评了林琴南和章士钊的复古,并批评了章士钊的党徒——“章士钊怀中之一部分的自命学者与走狗”{9}。

青年作者的杂文创作明显受到鲁迅的影响,在文章中不断征引鲁迅的言论。李宗武《十月》开篇即写道:

鲁迅先生说过,中国人有一种古怪的脾气,就是大家喜欢一个“十”字:请客的菜,须有“十大碗”;告人的状,须凑成“十大罪”;道人的喜,要说“十大全”。……这种例子,不一而足。{10}

李霁野《反表现主义》也提到:“大概是L先生说的罢,中国有这么一大片地方,统共出版的定期刊物大约不到二百种,便有人多了多了的嚷起来,真是些没出息的小器东西。”{1}此外,还有例如张同光的《“国骂”之研究》{2};李天织的《猫,狗》后附信,也自言是仿鲁迅在《莽原》发表的《猫狗鼠》而作③。

1924年1月,鲁迅应北京师大附中校友会之请,做了题为《未有天才之前》的讲演。会场在附中大操场,听讲的人除本校外,还有别校的,把场地挤得满满的{4}。蹇先艾回忆说:“正是聆听了鲁迅先生的‘未有天才之前以后,‘就不顾幼稚的大胆动笔了”,从此走上了文学之路{5}。1925年9月28日,蹇先艾向《莽原》投稿诗作《积水潭之畔》,并给鲁迅写了一封信⑥。

一些作者前往拜访鲁迅。北平法政大学法律系学生柯仲平1925年结识了鲁迅,荆有麟“曾记诗人柯仲平第一次访先生时,带着大批诗稿”{7}。鲁迅将柯仲平的《伟大是“能死”》推荐发表于1925年6月15日的《语丝》第31期。1926年3月25日,鲁迅又将柯仲平1923年冬创作的诗歌《此千起万伏的银河》发表于《莽原》半月刊第六期。

部分青年是通过《语丝》了解鲁迅,认为《语丝》为鲁迅编辑而向鲁迅投稿。鲁迅再将作品推荐给《语丝》。有位署名“振”的北大学生,向《语丝》投稿《呓语》(诗歌),1925年3月8日寄至“北大一院新潮社语丝编辑部周树人先生”{8}。鲁迅在第二天便收到了这封信{9}。“振”在来信中说:“读先生辈主办的《语丝》,真使我痛快极了!……读先生《野草》诸篇以后,也仿作了《呓语》几首。”{10}1925年4月27日,蒋鸿年向《语丝》、《莽原》投稿《泥胎歌》,信中称此诗为小弟弟在中央公园拾到{11}。鲁迅1925年4月30日的日记中记录“得蒋鸿年信”{12}。

汪静之读懂鲁迅所写的《爱之神》后,写信给鲁迅,附了学写的新诗请他指教{13}。鲁迅日记中记录了鲁迅寄回诗稿给汪静之{14}。汪静之回忆鲁迅在给他的信中指点他读拜伦、雪莱、海涅的诗:“情感自然流露,天真而清新,是天籁,不是硬做出来的。然而颇幼稚,宜读拜伦、雪莱、海涅之诗,以助成长。”{15}《蕙的风》出版后,遭到顽固派的攻击,鲁迅写了《反对“含泪”的批评家》。所以,汪静之写道:“我是鲁迅的私淑弟子,鲁迅是我的恩师。”{16}魏金枝将《留下镇上的黄昏》投稿《莽原》,经鲁迅校对发表,被鲁迅称为“是描写着乡下的沉滞的氛围气”的“新作品”{17}。

郁达夫回忆了鲁迅对年轻人的鼓励:

鲁迅的对于后进的提拔,可以说是无微不至。《语丝》发刊以后,有些新人的稿子,差不多都是鲁迅推荐的。他对于高长虹他们的一集团,对于沉钟社的几位,对于未名社的诸子,都一例地在为说项。就是对于沈从文氏,虽则已有人在孙伏园去后的《晨报副刊》上在替吹嘘了,他也时时提到,唯恐诸编辑的埋没了他。还有当时在北大念书的王品青氏,也是他所属望的青年之一。{1}

有几位鲁迅同辈的朋友,时常把青年们在报刊上发表的作品中的错误词句做背面挖苦的材料。例如,刘半农曾把大学入学考试时,学生在国文试卷中错误的地方和字句,写了几首打油诗,发表在上海的一个杂志上,鲁迅就写文章批评了他{2}。钱玄同也常好把青年们作品中的错误词句和缺点,当作谈话资料或加以讥讽。“鲁迅先生就总对我们说:‘自己么现在不动笔,青年们写点东西又嫌他们写的不好,评头论足的指摘他们,这会使青年们不敢再写,会使出版界更没有生气的。”③

《莽原》半月刊的封面使用了青年司徒乔的画。司徒乔时为燕京大学的学生,《语丝》上曾有一段文章介绍他,《莽原》半月刊共出两卷,全用司徒乔的画作封面,司徒乔还为未名社的出版物画过封面和插图{4}。

青年学生投稿者很多,甚至有因投稿没有回音,写信来骂者,如田问山。此事在鲁迅日记中有记载:1926年4月14日,“上午得田问山信并稿。”4月22日,“得田问山信,骂而索旧稿,即检寄之。”{5}1925年5月16日,田问山首次将诗歌《离别》(送祚祥归家)寄给鲁迅,作为向《莽原》的投稿,祚祥即雷祚祥,是狂飙社的编辑⑥。在1925年9月8日田问山写给鲁迅的信中说:“鲁迅先生:承蒙不弃,赐来示,并将原稿退还。”证明鲁迅最初是将稿件退还并写了回信{7}。对这些青年的无理行为,鲁迅在书信中也发出感慨:“我的生命,碎割在给人改稿子,看稿子,编书,校字,陪坐这些事情上者,已经很不少,而有些人因此竟以主子自居,稍不合意,就责难纷起,我此后颇想不再蹈这覆辙了。”{8}

在《中国新文学大系·小说二集导言》中,鲁迅对莽原社的文学成绩做了总结:

一九二五年十月间,北京突然有“莽原社”出现,这其实不过是不满于《京报副刊》编辑者的一群,另设《莽原》周刊,却仍附《京报》发行,聊以快意的团体。{9}

莽原社这个以鲁迅为主编的青年知识群体,后来内部发生冲突,借《莽原》改为半月刊之机,分立为未名社和狂飙社。此即鲁迅所说:

但不久这“莽原社”内部冲突了,长虹一流,便在上海设立了狂飙社。{10}

而在李霁野的叙述中,未名社与莽原社本就没有关系。与莽原社有关系的“有高长虹、向培良、荆有鳞等。未名社五人中,只有一二人以个人名义给《莽原》写过很少稿子。我们和高等无交往,与所谓莽原社更无关系。”{11}李霁野回忆他所作的《微笑的脸面》,鲁迅说在《莽原》周刊上发表有点可惜,留着在未名社出版的《莽原》半月刊上发表了。李霁野以这件小事来指明鲁迅对高长虹的文字评价,以及《莽原》半月刊和《莽原》周刊的一个区别,还有未名社和莽原社的分界{1}。

狂飙社和未名社分裂,并进而因为对未名社诸人的不满,同鲁迅的感情也越来越疏远{2}。从1925年7月尚钺致鲁迅的两封信里,可以清楚地看到狂飙社与未名社的矛盾。当时,尚钺到了《豫报副刊》。《豫报副刊》主要由向培良、吕蕴儒、高歌等编辑,1925年5月4日创刊,附于开封《豫报》日报。鲁迅有四封写给他们的信:《通讯》(复吕蕴儒)、《通讯》(致向培良)、《通讯》(复高歌)、《北京通信》,先后登载于《豫报副刊》,指导并支持了青年办刊③。狂飙社在《莽原》时期是具有战斗性的青年作家群体,在与鲁迅的关系疏远后,鲁迅依然肯定了他们作品的文学价值。