“传播灰色地带”与传播研究人文思考路径的探寻

姜 飞 黄 廓

从信息流通视角看,信息传播技术(ICTs)现代化和传播终端多元化丰富并促进了信息流动。然而,尽管信息传受物理性障碍日少,人文性壁垒却渐多。有学者指出,“由于大众传播科技的发达,使我们日日接触到的外国所发生事情,受到外来文化的影响。如果我们完全没有注意到文化在传播过程中扮演的角色,传播科技对人类的和平共处可能有反效果,而非积极的贡献。换言之,人与人的距离可能缩小了,但是‘大同世界’却离我们更远”(汪琪,1982,p.3)。从人文关怀视角思察信息传播技术进步与媒体发展,不同层面的信息与传播“灰色地带”(grey zone)逐步显现;随之,作为出路之一的社区媒介和社区传播,其推进社会文化建设、消弭传播灰色地带的新角色、新价值也逐步彰显出来。

一、问题的提出:穷尽技术之能事的传播凸现“灰色地带”

理论上的困惑和现实传播的困境是一枚硬币的两面。自传播实证研究的范式引入中国以后,基于一城、一地甚至是一村、一事的民族志/种族志式的调研就局部但是细微地客观呈现了传播现实中的诸多问题。积跬步成千里,这些研究结果从“个案”走向“典型”;中国复杂、多元、速变的传播及与之相关的社会现象,既需要更多个案“量”的积累,也需要同步跟进、大开大合的“质”化的归纳、分析和提升。

这样的总体性的归纳和总结,既是理论本身发展的必然阶段,更是社会发展对于传播领域的必然要求。当传播媒介给人类提供愈发便利的信息通道的时候,由此带来的消极影响(比如本文所论及的大众传播的“灰色地带”)也逐步呈现某种人文困境,在传播领域的一些个案研究中渐露端倪。兹举几例说明。

有学者2008年在四川茂县的两次灾后调查发现,“农民的信息结构呈现畸形状态。当地的媒介环境极为单一,卫星电视是主要媒体(入户率近90%),羌民对万里之遥的国家、全球大事了如指掌,但是对所在州、县及邻近乡村情况却一片茫然”。问题出在:“一方面,由于缺乏相对可靠的本土大众信息传播渠道与乡、村、组的三级基层组织传播进行配合和印证,导致对抗性的流言较多,怀疑和猜忌蔓延,对组织传播的效果进行剥蚀和抵消,加剧了某些村民的相对剥夺感,影响了灾后重建的顺利进行和灾区的社会文明。而另一方面,震后大众媒体的信息沟通功能和救助功能未能使乡村受益,缺乏本土化、有针对性的农牧业生产技术指导和有用信息,制约了当地农副产品的生产和销售,本土信息传播系统的缺失成为灾后重建中一个亟待引起重视的问题”。作者进而提出:“在乡村传播理念上,有必要把重心从告知、劝服转向促进不同利益群体之间的交流,通过共同讨论、参与、行动来解决问题;在乡村媒介的发展思路上,应摒弃现代化范式的大媒介观,重视各种乡土媒介和‘适宜技术’的重要性”(韩鸿,2010)。

另一项调查佐证了传播“灰色地带”在中国的其他地方也同样存在。湖北省恩施土家族苗族自治州,恩施市盛家坝乡石栏村。电视的覆盖率百分之百。“90年代中期后,电视取代广播成为主要媒体,然而农民所能接收到的信息范围反而窄了。媒体的信息传播出现了断层和失衡:一方面是从电视里看到国际、国内大事和最流行的文艺形式,另一方面却是在村民周围发生的,村、乡、县的事情却无形中从村民的视野中消失了。卫星电视作为一扇窗子,石栏村的村民能看到远处,却看不到近在咫尺发生的事情,电视没有起到环境监视的作用。国家和省级电视台天天播放的都只是大政方针,却无法深入农村实际。以农业补贴为例,农民只知道有补贴,但是补贴哪些种类,补了多少钱,根本无从知晓”(刘锐,2010)。

无论是“本土化、有针对性的农牧业生产技术信息传播”的匮乏,还是没有深入农村实际的“大政方针”方面的传播范式,都从不同侧面验证着当下传播存在的问题,也揭示着传播群体的困境:这样的“灰色地带”如何从学理上说明清楚,如何在未来的传播建设中有效规避,更重要的,借由对问题的反思和解决,如何带动媒体和传播领域拓展人文关怀的视角,融入人文社会科学的研究总体,发挥新的社会角色作用?

二、理论界的反思:传播中心,文化边缘?

自20世纪20年代从美国开启传播研究以来,90余年来,一个“真实的人文性问题”始终未能得到解答:“媒介在多大程度上能放人类自由精神一条生路?能展现人与人的沟通与理解以及公共表达?能铺开通向道德自由的道路?”(单波&王冰,2010)这样的拷问,正是在大众媒体大行其道的背景下:跨国媒体像章鱼一样垄断信息市场;各种各样的信息自信地穿梭于各种利益门口赢取费用;利益集团借助媒体像联合收割机一样捕获本土和个体精神,精神日益从道德和自由的家门被远远放逐。作为众多学者群体中的少数人群、地理位置处于“远东”的中国、在人口多达14亿的土地上发行量不超过2000份的杂志上,这样的拷问极容易不被“看懂”,甚至有可能被视为“陈词滥调”;然而,把这样的拷问置于当下令人眼花缭乱的情景剧中:经济崛起助长了媒体扩张攻城略地,新兴媒介所能提供的个性、自由空间被日益蚕食,碎片化的传播方式诱使个体满足于粗浅、短暂的思考,关于新文化的建构何去何从的争论、反思、探索(姜飞,2011a,pp.9 -49)以及“真实的人文性问题”的意义超越了语言和地域限制,直叩生活于这个时代的思想个体的心门,其学术和思想价值确是旨深意远。

美国芝加哥学派的库利(Charles Horton Cooley),提供了看待传播现象的社会学视角。他将个体与社会视为双胞胎,即二者同时诞生和存在,人本身就是一种社会性动物。“人性”的建构过程在库利看来实际上是由两个必不可少的阶段构成:第一阶段,人性自我的养成,借由包括家庭、教堂、学校或者群体等“初级群体”(primary group)的“摇篮”而形成;第二阶段,人性发展的高级阶段,则通过人与人的互动以及传播来形成②(Peters & Simonson,2004,p.16)。

传播作为影响人性发展的高级阶段的主要因素,以包括书籍、报纸、杂志、广播、电视、网络等大众媒体的新兴、强势组合,包围了成长、发展中的个体。信息不再通过口口相传的人际方式在库利指称的“初级群体”组合(家庭、教堂、学校等)中流动,而是被包装、整合、改造进入诸如大众媒体的“超级组合”之中进行“传播”(mass communication),进而介入文化生产整体过程。国内有学者指出,“文化的产生不都是传播的结果,也有进化的结果,这就是为什么东亚有独木舟,印第安人有独木舟,澳洲土著人也有独木舟的结果”(戴元光,1995)。进化是一种自然而然进行的传播;而有意识、有目的、有计划进行的跨文化传播则是作为一个整体的人类的进化渠道。进化与传播从人类发展的总体规划上是相映成趣的。从这个意义上说,极端的自然进化论和极端的传播主义都是不现实的,因而也是不科学的。但不可否认的一个事实是,当文化进化的机制被打破以后(尤其是殖民主义对于进化机制的直接打破),传播的方式就占据了人类文化变迁发展的主流(姜飞,2005,绪论)。对这种传播现象以及随之产生文化相关问题的研究,构筑了迄今为止我们所阅读和接触到的来自西方的传播学——这似乎已是这个领域的“陈词”。

但问题也正蕴含在对这样“陈词”的建构和人文麻木的过程中。这样的传播“超级组合”呈现出一种强势效应,几乎彻底颠覆了既往的文化生成方式和过程。对这种强势作用的理论概括,传播学奠基人之一施拉姆曾提出,传播学应该成为其他学科的基础——但这个领域的人却似乎一直在这个论调的阴影下徘徊,忽而自负,忽而自卑——一如对于传播效果的研究在强势论和弱势论之间游移不定。离我们最近的也几乎是最强势的对传播作用的概括,是美国南加州大学传播与新闻学院院长欧内斯特·威尔逊(Ernst Wilson III)2011年提出的“传播中心论”③:“在当今技术、经济和社会巨变的环境之下,我们需要一个强有力的新框架来理解传播体系并以其行事。为克服研究局限,我提出一种理解以及研究多样化、多面化、速变化的媒体体系的新路径,即传播@中心(Communication at the Center,C@C)。”④该理论从宏观、中观和微观三个层面展开,首先,传播的角色已经由全球和国家社会的外围转移成为经济、政治和文化的中心地位。其次,媒体和传播的功能已经由组织机构的边缘、低端位置转移到中心。第三,传播已日渐成为青少年认知和精神生活的中心,因为他们每天在以新技术、新设备为代表的传播媒介前度过7、8个小时。这样的论点——对于传播功能从“基础”走向“中心”的理论阐释,足证传播对社会及个体发展的影响在扩大。

媒体的扩张同时也引发了来自“初级群体”阵营的反思和批评如潮涌现:家庭关系淡漠——传统的围炉而坐,相谈甚欢,被一人一台电视,各行其是的气氛所取代;教育系统意识到了8小时之外甚至就在课堂上,媒体收编学生的功力,开始从低年级引入媒介素养教育的课程,以树立一种正确看待媒体和传播内容、传播方式的价值观;更加需要深入批判性思考的是“电子课本/电子书包”(e-textbook)在商业化机制的推动下逐步进入课堂,人手一个无线上网的终端,意味着大众传播和教育传播的边界将被彻底打破,大众传播形式和内容直接进入校园和课堂。两种传播形式本来各有各自的特点,可以优势互补,但在目前商业化的推动下,教育传播面临大众传播的收编,传统的社会知识的生产被媒介化。由此也在不断验证着本雅明(Walter Benjamin)指称的文明被“机械化复制”:幻想和理想可以在流水线上成批出产,思想和认识似乎可以在键盘下随意定制;赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)定义的“单面人”:集体丧失对西方工业文明的批判精神(赫伯特·马尔库塞,1988);甚至是佳·查·斯皮瓦克(Gayatri Spivak)所描述的文化的自我“他者化”的世界(Bhabha,1994);以及弗朗兹·法侬(Frantz Fanon)等后殖民理论家所说的“黑皮肤、白面具”或“黄皮肤(红皮肤)、白面具”的“面具人”(Fanon,1968)。

诸多负面影响纷至沓来,源头该由谁认领?属于传播领域的责任在哪里?

黎巴嫩诗人纪伯伦曾说过,“我们已经走得太远,以至于忘了为什么而出发”。香农(Shannon)兼跨信息工程和传播研究两个领域对信息进行了功能性界定:信息就是对不确定性的消除。由此而论,信息从微观和中观层面给人和人的组合以某种信息消费过程本身的“物理性、阶段性的满足”,即对于生活、工作的不确定性的阶段性消除;但从长远来说,人们对信息的消费更多的时候呈现出如饥似渴,甚至饮鸠止渴的现象。更重要的是,从宏观层面来看,大众传播媒体以信息提供逐渐混淆、甚至取代了知识的生产之后,人们被信息“闭锁”(be concealed within messages)的趋势加剧。这引导我们回想起大众传播媒体形式(广播)诞生之初早期思想家的质疑,“现代传媒究竟促进还是阻碍了交流?”爱德华·萨皮尔(Edward Sapir)提出:“多维叠加的传播渠道阻碍甚至减少了人与人的交流”,“有关传播的这些灰色前景的判断在20世纪30年代屡屡提及,标示着曾经被称为‘进步时期’繁荣希望的决定性终结”⑤(Peters& Simonson,2004,p.20)。对于传播的认识又再次从终点回到了起点,不能不说是传播实践和研究者的某种悲哀。

三、批判性思考:传播领域人文思考的路径

与前文个案同理的例证还有很多。传播之路行至今日,确是再次思考出发点的时候了。出发点在哪里?从新闻和传播领域来回答,还是媒体(media)。上述理论和现实的问题源自对媒体社会角色定位不清,以及在此基础上媒体发展和信息传播模式的首鼠两端(工具定位—负责任的社会角色定位)。

在新闻和传播领域,针对媒体的社会角色定位一直存在两种认识。第一,认为媒体就是信息传播的通道之一,扮演着利益集团喉舌的角色——不管谁操纵媒体,都会将其视为自己利益的喉舌来管控,管控目标相似,只是管控方式不同而已。第二,认为媒体不单单是利益集团的工具,因为它在更广大范围的社会文化发展过程中扮演着更重要的角色:通过信息的传播,介入社会知识生产过程,改变社会文化变迁的进程;因此,它应该在更重要的角色位置上发挥更加负责任的作用。

第一方面的认识尤为适用于特定的背景下,如战争时期,媒体淋漓尽致地发挥出喉舌的角色。但在非战争时期,或者在更广大的人类历史和社会发展宏观视野下,尤其是新兴媒介不断涌现的情况下,第二方面的认识已逐步在共识的基础上走向深入。也正是这样的深入过程,逐步推动着媒体从社会工具论走向人文关怀,同时也带动着媒体和传播研究领域从社会科学领域的一个分支融入人文社会科学研究的总体。

新闻传播学领域对于媒体人文性的反思是这样逐步呈现的:

首先,媒体自身的“拟人化”想象。新闻学科的设立早期源于、也服务于报纸、电视、广播等传统大众媒体,早年传播学也以这些看上去“峨冠博带”的大众媒体传递的信息为研究对象。但是,随着传播研究的延伸,早在20世纪60-70年代,加拿大传播学者麦克卢汉(Marshall McLuhan)已经努力尝试将媒体进行一种独特的拟人化细分研究,认为媒体是人的延伸:将广播、无声电影等视为热媒介,认为它们能够“高清晰度”地延伸人体某个感官;将电话、电视视为冷媒介,对人体感官的延伸“清晰度”自是大大降低,媒介所提供的信息也不是那么充分和完善。由此,面对面的交谈(最古老的媒介)是五官的延伸;印刷品是眼睛的延伸;广播是耳朵的延伸;电视则是耳朵和眼睛的同时延伸。每一项新媒介的出现,每一项新的延伸,都会使人体各种感官的平衡状态产生变动,使某一感官凌驾于其他感官之上,造成“心理上和社会上的影响”。但是,大众媒体延伸的似乎是整个“人类”的感官。

麦克卢汉进而提出,印刷媒介把一种“特殊的推理方式”强加到“人的视觉经验的结合方式上”。印刷媒介把复杂的现实生活用一系列不连贯的语言符号表现出来并且把它一行行地印刷在纸上,使得人们只能一行一行地、按顺序地去进行“线性”的阅读和思考,而不能像现实生活那样立体地、复合地去认识和思考。如此我才发现,原来,个体的“气息”已经在对媒体提供的文本的逐行阅读中被遮蔽、被消失。就像一只家犬,不管它如何努力在它生活周边用它的气味构建起一个专属“空间”,也赶不上比它强大不知多少倍的“人类”对环境的率性而为,推倒重来。因此,麦克卢汉告诫人们,现在,“充分认识人体延伸所带来的影响已经显得越来越迫切,越来越重要了”(马歇尔·麦克卢汉,2000)。

其次,媒介被纳入人类文明范畴予以观照。就在麦克卢汉自信地预言了媒介对个体的一个决定论时代的时候,同时代的加拿大学者伊尼斯(Harold Innis)则看得更远。在《帝国与传播》中,他将媒介直接纳入人类“文明”的范畴进行研究,考察对不同媒体的使用如何构筑不同类型、不同命运的帝国(哈罗德·伊尼斯,2003)。这在很大程度上开启了一种传播研究的新范式,在还不能清晰把握其思想精髓和历史价值的时候,学界现在笼统地将其称为“多伦多学派”或者“媒介环境学派”——更多侧重研究媒介所能给文敏演进、文化变迁提供的环境,这是理论上的贡献;思想上的贡献体现在对媒体和传播研究领域学科地位的提升——媒体和媒介被纳入“文明”的范畴,对文明的演进发挥非常重要的作用。

第三,传播被置于与文化互生的思路下进行思考。跨文化传播研究的奠基人之一爱德华·霍尔(Edward THall)在20世纪50年代提出,“传播即文化”(爱德华·霍尔,1995,p.30)。霍尔曾经抱怨“媒介是人的延伸”观点中的“延伸”是麦克卢汉从他那里借去的,“马歇尔·麦克卢汉常谈到内化和外化(他认为对人类起作用的过程),但他在运用延伸解释之前,很少人能懂得他的意思——延伸这一概念他是从我借去的——他在《古腾堡光华》一书中用过这一概念(1962)”(爱德华·T.霍尔,1988,p.21)。但回顾学说史的时候,我们还是倾向于将媒介的“人文属性”点明和提升的功劳归到麦克卢汉身上。霍尔的贡献在于,他把传播本身视为文化,传播过程本身视为文化过程。传播过程承载着文化,文化演进就是传播的过程。

综合来看,麦克卢汉点出了媒体的人文属性——自然化、人性化的媒介——尽管其人体的延伸、冷热媒介区分的观点还存有争议。认识到媒体人文属性的本质有助于我们无论走多远,都能找到回家的路。伊尼斯指出了媒体的社会属性——文明属性,将媒体的生态纳入人类文明演进的总体予以观照。霍尔走得更远,传播和传播现象本身就是文化的组成部分,传播即文化。如此不断递进的学术史在推动着传播学者思考,媒体及其人文性角色的凸显已经在不断逼近认识的黎明,至少,媒体和传播研究领域已经无法回避因为人文性角色认识不清晰,传播模式的社会化、利益化驱动所引发的社会问题。

第四,传统媒体时代逐步向新媒体时代过渡的当前,随着传播科技的日新月异,对媒体的人文性反思视角应随之深入。建基于对文化与文明关系的历史梳理和理性界定(姜飞,2011a,p.96),并根据传播现实和理论需要,将传播研究对象从复数的媒体(media)拓展到单数的媒介(medium)(姜飞,2011b)之后,结合伊尼斯和霍尔的思想进行反思,或可因此产生视角的转换:将媒体和传播研究的人文意义系统性地带入人文社会科学的殿堂,获得一席之地。这样的研究建基于“文化”(culture)和“文明”(civilization)的学理界定:在人类诞生之初,人类逐渐积累的看待和处理人与自我(如何看待生、老、病、死等)、人与他人(社会)、人与自然关系过程中所作的思考、结晶的物质性成果统称为文明;随着人类的不断发展,一定的生存主体在一定的时间和空间范围内,对这些积累的和外来的文明成果进行不断改造、升级和选择、利用所形成的精神性成果和形态,即形成了特定的文化。简而言之,在历史性的文献中,“文明”绝大多数是指向是物质的,“文化”是指向精神的。同时,将文化和文明界定为一种逻辑函数关系:文化=系数×文明±常数(简写为:C1=C0×C2±C3)。正是通过这个逻辑函数关系式,媒体和媒介角色的双重属性凸显出来:一方面作为“文明”的基本要素,以其物理性、科技特征介入文明演进的物质性生产过程,体现出从广播、报纸、电视到互联网的传播科技的日新月异;另一方面作为一种特别系数,即大众传播媒体(Mass Media)和现在单数形式的数字媒介(Digital Medium,比如手机、各种个性化终端等)为代表的一般媒介(medium),它们共同作用于文明的要素C2即Civilization(文明),发挥建构文化内涵的乘数作用(姜飞,2011a,p.96),推动着文化的转型和变迁。

从关注复数传播效应的媒体(media)转向关注单数个体使用的媒介(medium),是一种类似解剖学的路径。其意义在于,一旦媒体的“文明”属性被点明,并从喧哗的、泛泛意义上的“文化”范畴中被区隔,作为文明要素的特性和文化变迁的系数的两大特征凸显出来,媒体(media)和媒介(medium)对于社会和个体改变的人文性、社会性双重作用才会明晰。

2010年以来,作者发现多个学者在多家杂志不约而同关注“媒介/传播偏向”的研究(单波 &王冰,2010;范明献,2010;南长森,2010)。无论是伊尼斯提出的“时空偏向”,还是麦克卢汉提出的媒介即信息等“感官偏向”,都是提醒我们对媒介的工具理性向人文思想延伸的过程和痕迹进行思考、观察和研究;并且,要在这样的延伸过程中认真审视媒介带给人类的文化影响。可以说,将传播的研究对象从媒体(media)下移到媒介(medium)的理论思考和现实推动都已经成熟;同时,从这样的思考出发,来解决前文提及传播“灰色地带”的问题路径也由此自然浮现。

四、问题解决的路径:重提社区媒介和社区传播

新兴媒介的涌现推动着传播研究正面临两个转型的思考:其一,从传播范式来看,面临着从传统媒体的大众传播,向现代基于新媒介的分众、小众传播转型;其二,从研究对象来看,面临着从对大众媒体(massmedia)的研究一统天下,向关注替代媒体(alternativemedia)、新兴媒介(medium)的传播规律转型。

在这样的转型过程中,新兴媒介发挥着巨大的作用,其潜在价值就在于对传播“灰色地带”的逐步消弭过程中。

本文提出的“传播灰色地带”(Grey zone)有三个层面的内涵:第一,客观的、相对弱势群体的物理性居住区——不通电视等传统媒体、不通网络;第二,信息传播的盲区——虽然普及了电视、报纸等传统媒体,看电视知晓国际国内大事,但对自我生存周边3公里范围,甚至是本居住社区的事情所知甚少;第三,基于网络虚拟空间发生的事情所知多且深,基于网络社会媒体的虚拟社会交往活动频且繁,网络信息影响个体对于现实社会发展阶段的定位和事件的判断,对于多元媒体渠道,尤其是网络信息和虚拟社交的粘着使得个体现实生活表现出逐步疏离(“异化”)的特点。上述三个层面尤其是第三个层面推动着某种程度上成为政治、文化和经济发展进程的“飞地”,文化生成、人文养成的“盲区”(Jiang& Huang,2013)。

从物理性视角来看,从1998年开始至今中国政府推进的“村村通电视”工程在逐步减弱第一层面上的灰色地带;同理,从2010年中国政府通过的三网融合政策,也将逐步朝向淡化广电系统和电信系统利益之争,朝向提供便捷、全面、系统的信息服务,消解物理性信息触达盲区而努力。

但即使是这样,还存在两个“最后一公里”:第一,从地区中心城市的信息提供服务系统向边远农村的硬件铺设最后一公里;第二,从认识上关注社区居民,将大型通信设施部分功能开放给社区,通过社区论坛、QQ群以及其他手机社区报、传播模式服务本社区居民的服务意识“最后一公里”问题。传统媒体时代,这个最后一公里的“飞地”或者“盲区”从传播成本考虑被淡化甚至放弃了,但新媒体却为传播的创新提供了便捷和便宜的解决方案。

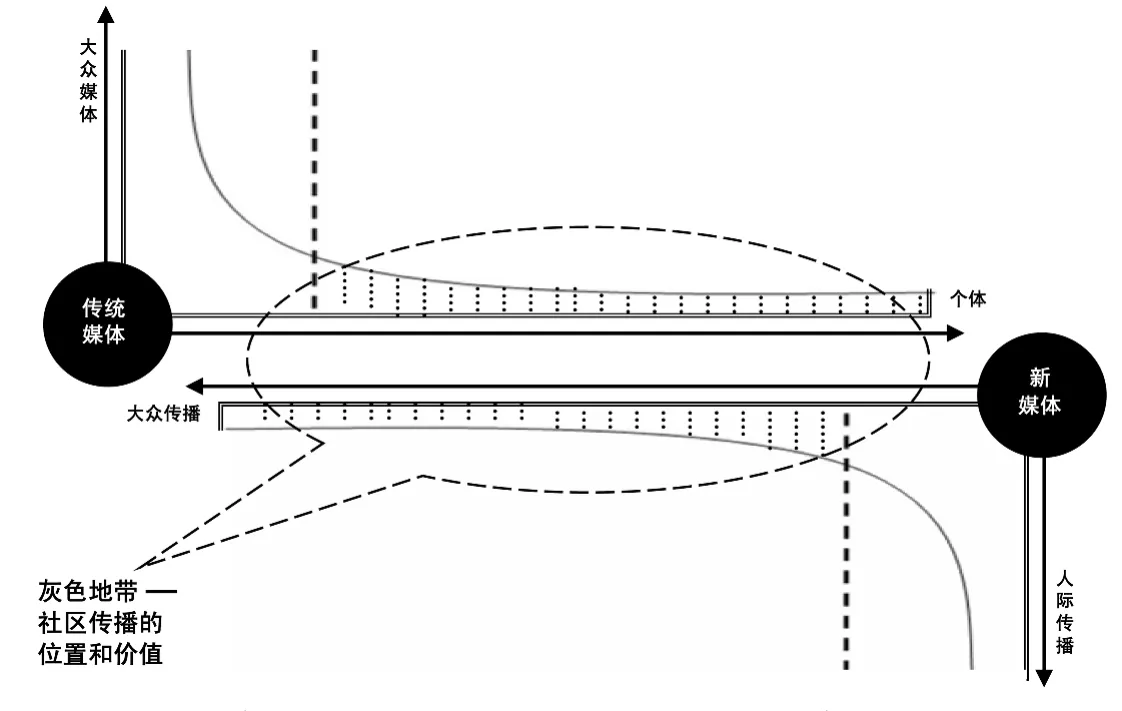

如果这样的“最后一公里”得以有效化解,从传播效果的视角来看,传播“灰色地带”也面临化解:传统媒体时代大众传播效果从大众(mass)向个体(individual)延伸过程中弱化乃至消失的地带,可以借助政府政务微博、政务微信、手机报、社区报、社区QQ论坛,甚至是最直接有效的电话、短信方式,也可以借助现代电信手段,比如腾讯公司提供的“微信群”、中国移动提供的“飞信”的免费功能,使得居住在该小区的业主可以不出门知道自己微观生存环境的细节,便于管理者与群众之间瞬时信息的交流:从小区日常事务管理,到天气灾情的通报,乃至交通拥堵情况的提醒等等诸多琐事,都可以通过社交媒介最大限度地有效触达目标个体;另外一个“灰色地带”,即新媒体时代个体传播效果从人际传播(interpersonal communication)向大众传播(massmedia,mass communication)拓展过程中的弱势地带(下图所示细虚线区域,椭圆形虚线标画),也可以通过上述这些从上而下触达到个体的现代通讯工具,被弱势的个体群体所利用,把问题反映上去,逐层传递,甚至在传统大众媒体上发表或者播放,最终反映在政策的修订和实施层面,实现上下的联通。

姜飞、黄廓绘制:《传播灰色地带以及社区传播价值示意图》,2014年2月28日。

理想状态下,一个有益的双向开放传播循环或由此打开:从感性层面观察,手机、各种Pad为代表的移动终端等单数媒介(medium)的普及,通过移动、即时、通信等功能的附加,潜在地具有了大众传播的资质。个性挣脱传统媒体“超级组合”的信息传播封闭链条,欢喜雀跃地呈现在新媒介上,像一种重生,快乐自由地呼吸和成长。信息在整合中不断扩容,对信息的理解在提炼中升华;个性在自由表达中铺陈,个性的建构在多维互动中重塑;社区呈现出边界的模糊和灵动的重组;文化认同(identity)在相对自由的语境下,伴随着社区的转移和组合,借助新媒介这一人类文明物质成果,以一种人性化的健康方式在成长和建构。从理性层面来看,基于新媒介的社区电台、社区报纸、社区电视台⑥,将可以有效地粘合大众媒体、大众传播“面”上的信息提供,互联网等新媒介“点”上的信息提供二者之间的空白;从而满足从“大众”中分离出来的小众、分众的要求,和小众、分众摆脱“孤岛”,回归社会和社区的要求。社区媒介将有效地扮演这样一个岛链的角色,并将大众传播的目标落实到个体,将个体的信息和需求反馈到大众媒体,汇入、形成新的主流文化的生长点。

智慧存在于民间,已经有中外案例证实了社区传播的实践。位于美国堪萨斯东南部的Taylor报业目前出版三家社区媒体:Prairie Star(Sedan Times-Star和 Flint Hills Express合并而成),Montgomery County Chronicle,Labette Avenue。⑦Taylor家族的出版事业始于1870年代,现主编Rudy Taylor自1970年接手,每天都为家族的“小镇报纸”忙碌且一直乐此不疲。他以Prairie Star为例介绍说“Prairie Star刊登的很多文章均出自阅读这份报纸的热心社区读者,他们的名字出现在新闻上端,我觉得他们也是编辑部的一员——是热爱自己社区并想看到社区新闻的志愿者”⑧。Rudy曾说,“我们和所在的社区接触越多,我们越感觉自己是社区的一分子。我们将最新的新闻放在社交媒体上,感兴趣的人们会到我们的网站上来阅读更多更详细的新闻,最终他们会被吸引到我们的纸质媒体上来,我们已经这样不只吸引了一个新的订阅客户”(李应红,2010)。中国也有相似例证。“2008年8月,曾对四川古蔺县桂香村村民自建的‘夫妻广播’进行调查。发现在没有国家资金扶持和外来援助的情况下,这个农民自己创建的具有参与式传播特征的乡村广播已经开办了14年,在树立村‘两委’公信、公共事务参与、移风易俗、公共安全中发挥了重要作用,成为该村农民人均收入增加8倍的重要‘助推器’”(韩鸿,2009)。研究者2013年9-12月对中国北京和澳大利亚悉尼11个社区的实地调研也表明社区媒体对社区发展、成员认同等方面有着积极的作用(姜飞&黄廓,2013)。

综上,基于新媒介的社区媒介可以弥合传播的空白(最后一公里),并提供新文化生产的新空间。社区媒介的涌现将有效弥合处于传统媒体的大众传播与处于新媒介时代的人际传播之间的灰色地带,为大众传播的内容和目标有效下达个体、为沉浸于网络虚拟空间的个体有效上接社会提供了缓冲地带。这种整合式、开放式、循环式的传播模式实践,或可带动媒体和传播领域融入人文社会科学的殿堂,进而在实践层面、在某种程度上能放人类自由精神一条生路、能促进、展现人与人的沟通与理解的道路?且让我们乐观地拭目以待。

注:

①相关论述参见姜飞《从媒体(media)转向媒介(medium):建构传播研究内生话语系统》,《新闻与传播研究》2011年第4期。

②原文参考如右:Second is Chicago’s characteristic belief that human identity is created in interaction.Selfand society,as University of Michigan sociologist Charles Horton Cooley said,are born twins.Cooley,often considered a kind of honorarymember of the Chicago School,saw the“Primary Group”- whether it be family,Church,school,or gang - as the cradle of human nature.People are radically social animals,and communication provides us,said Cooley,with our higher development.

③2011年10月11日在中国社会科学院新闻与传播研究所“世界传媒研究中心”举办的第34次“午餐学术沙龙”。

④讲座内容参考“世界传媒研究网”:www.cassgmrc.com。

⑤英文原文参考如右:The multiplication of communication channels,he said,only added to the obstacles and lack of communication between people.Such gloomy conclusions about the prospects of communication,heard with increasing frequency since the 1930s,signaled the decisive end of themost cherished hopes of the progressive era.

⑥在中国,包括社区报纸、广播和电视工程尚未全面启动,本研究在一定意义上是对部分现实,尤其是西方社区媒介的概括,更大意义上是呼唤这种社区媒介在未来一定时间的涌现和研究的拓展。

⑦网站地址:http://taylornews.org/newsm/who-we-are/taylor-newspapers/。2014年2月28日访问。

⑧http://taylornews.org/newsm/who-we-are/prairie-star/,2014年2月28日访问。

〔1〕Bhabha,H.K.(1994).The Location of Culture.London and New York:Routledge.

〔2〕Fanon,F.(1968).Black Skin,White Masks(C.L.Markmann,Trans.).New York:Grove Press,Inc.

〔3〕Jiang,F.,& Huang,K.(2013).Community media in China:Communication,digitalization,and relocation.Journal of International Communication,19(1),59-68.

〔4〕Peters,J.D.,& Simonson,P.(2004).Mass communication and American Social Thought:Key Texts,1919 -1968:Rowman & Littlefield Publishers,Inc.

〔5〕爱德华·T.霍尔:《超越文化》,居延安等译,上海文化出版社1988年版。

〔6〕爱德华·霍尔:《无声的语言》,侯勇译,中国对外翻译出版公司1995年版。

〔7〕戴元光:《关于文化传播学的理论问题》,《兰州大学学报》(社会科学版)1995年第4期。

〔8〕单波、王冰:《媒介即控制及其理论想象》,《新闻与传播研究》2010年第2期。

〔9〕范明献:《网络媒介的文化解放价值——一种基于媒介传播偏向的研究》,《新闻与传播研究》2010年第1期。

〔10〕哈罗德·伊尼斯:《帝国与传播》,何道宽译,中国人民大学出版社2003年版。

〔11〕韩鸿:《参与式传播对乡村广播发展的启示:基于四川古蔺县桂香村的调查》,《当代传播》2009年第2期。

〔12〕韩鸿:《参与式传播:发展传播学的范式转换及其中国价值——一种基于媒介传播偏向的研究》,《新闻与传播研究》2010年第1期。

〔13〕赫伯特·马尔库塞:《单向度的人——发达工业社会意识形态研究》,张峰、吕世平译,重庆出版社1988年版。

〔14〕姜飞:《跨文化传播的后殖民语境》,中国人民大学出版社2005年版。

〔15〕姜飞:《传播与文化》,中国传媒大学出版社2011年版。

〔16〕姜飞:《从媒体(media)转向媒介(medium):建构传播研究内生话语系统》,《新闻与传播研究》2011年第4期。

〔17〕姜飞、黄廓:《完善传播基础结构,建设和谐社会文化——传媒与社区发展:中澳比较研究》,《中澳合作课题调查报告》,中国社会科学院2013年版。

〔18〕李应红:《美国媒体对社交媒体的最新应用》,《中国记者》2010年第5期。

〔19〕刘锐:《电视对西部农村社会流动的影响——基于恩施州石栏村的民族志调查》,《新闻与传播研究》2010年第1期。

〔20〕马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,商务印书馆2000年版。

〔21〕南长森:《阅读识别身份:数字时代阅读方式变革与文化身份认同研究》,《新闻与传播研究》2010年第2期。

〔22〕汪琪:《文化与传播》,(台北)三民书局股份有限公司1982年版。