民族幼儿教育的困境与破解*

——基于重庆秀山县金珠苗寨的田野考察

张卫民张 敏

(湖南师范大学教育科学学院,长沙 410081)

金珠苗寨作为一个典型的民族村,属于重庆市秀山县土家族苗族自治县梅江镇,这里偏僻却又散发着迷人的气质,贫穷却又蕴含着浓厚的民俗风情。笔者在2012年和2013年两次深度考察金珠苗寨,记录了金珠苗寨幼儿的生活点滴,却发现原本应该在幼儿园接受教育的幼儿却活跃在田野地头和家庭琐务之中,这不得不让人对此异常关注。下面是两次田野考察中对一位留守女孩小文文(2009年出生)的生活场景的记录:冬季的早上,文文和奶奶跟着村里的人到山上挖红薯,晚上帮着奶奶把红薯背回家,然后把红薯扔给猪吃;做饭时,文文把柴火抱来,帮奶奶生火,吃完饭,继续生火,这次是给猪“煮饭”;晚上帮着奶奶把花生装袋,改天要把它卖钱了。①夏天来了,大雨冲进了房子里,文文帮着奶奶把水排出去,清洗房间;跟着奶奶上山打猪草;村里闹起了干旱,小河要干涸了,也没有自来水了,奶奶找了一根小木条给文文做“扁担”、两个大可乐瓶作“水桶”,挂在“扁担”两边。文文用她的“扁担”帮着奶奶去有水的地方挑水喝。②在较发达地区,当和小文文同龄的孩子早已走入父母为其精心挑选的幼儿园时,小文文还处于完全“放羊”的成长状态中,并且其身心过早地承担了超出其承受能力的生活负担。而在金珠苗寨,像小文文这样的情况是普遍存在的,这里的孩子过早地品尝了生活的艰辛,这必将对他们身心的发展造成长远的消极影响。在教育公平的视野下,这类贫困地区民族幼儿接受学前教育的问题非常值得政府与社会关注。

一、金珠苗寨幼儿教育的困境

(一)家庭教育的缺失:留守问题越演越烈

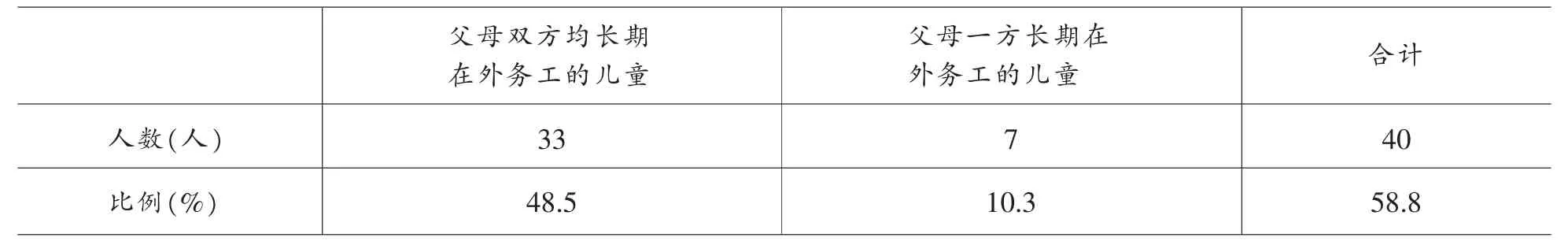

家庭是个体成长的第一教育环境,对个体身心发展的影响十分深刻而深远。在当前金珠苗寨的家庭早期教育中,留守问题是最显著的突出问题。[1]然而,“长期以来我国农村留守儿童工作重心被放在如何普及农村义务教育、确保农村留守中小学生完成学业上,”[2]对于0—6岁留守婴幼儿问题关心不够。本研究调查显示,金珠苗寨全村共314户,总人口1446人,其中常住人口约1200人,每年约700—800人外出打工(多为青壮年),约占总人口数量的58.3%~66.7%。借用金珠苗寨主任的话,金珠苗寨现在基本只剩下“佘太君和童子军”(即留守老人和孩子)了。③金珠苗寨3—6岁幼儿总人数为68人,其中父母双方或一方长期在外务工的情况见表1。

表1 3-6岁留守幼儿的基本情况

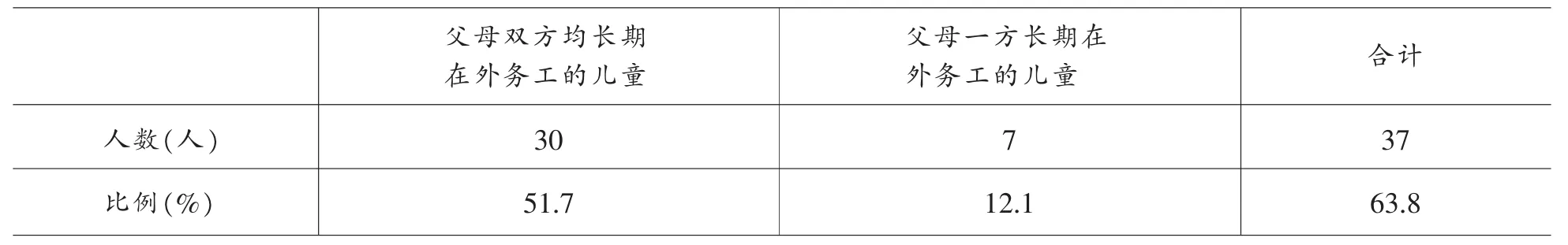

对金珠苗寨3岁以下留守婴儿的调查显示,情况更不容乐观。从表2可知,该村3岁以下婴儿共58人,其留守比例更高。

表2 3岁以下留守婴儿的基本情况

金珠苗寨的外出务工人员基本是春节时回来一次,其他时间都在外务工。有研究证明,与父母分离时间不同的留守儿童的心理状况存在显著差异,与父母分离时间越长,留守儿童的心理健康水平越低,各种心理问题更突出。[3]在金珠苗寨,留守婴幼儿通常由祖辈监护。由于这些老人多数是文盲或半文盲,根本不可能给孩子提供科学合理的家庭教育,加上老人自己的身体状况不好,只能保证留守儿童生存意义上的温饱,在行为教导和情感沟通上,多是放任自流和百般宠爱。父母一方长期在外务工的全部是父亲,母亲留守在家,由此家中所有的田间劳动和家务都落在其一人身上,致使母亲身心疲惫,也不能全身心或无暇关注婴幼儿的身心成长。这也就是说,无论是祖辈监护,还是单亲监护,都很难满足留守儿童健康成长的要求。另一方面,面对金珠苗寨家庭教育的严重缺失,又不能不让人深表无奈,因为主要是环境恶劣与经济落后的客观现实导致村里绝大部分青壮年不得不外出务工,以维持生计。据调查,金珠苗寨全村耕地共200亩左右,人均不足5分地,并且实施的是60年不变的土地政策,不少村民耕地非常少,只有外出谋生。同时,金珠苗寨的山属于风化石,留不住水分和营养,农作物抵御自然灾害的能力较弱,因此即使有耕地,生活也很难有保障,村里的青壮年只能选择外出打工。

(二)幼儿园教育的缺位:学前班“在其位却不谋其职”

留守儿童家庭教育的缺失,让幼儿园教育显得尤为重要。然而根据调查,金珠苗寨只有极少数家长把幼儿送到梅江镇的幼儿园,约90%以上的儿童基本上处于一种“放羊”的状态,等到7岁左右方进入金珠苗寨村口的民族小学学前班,在学前班一年之后即“匆忙”开始小学阶段的义务教育。还有家长为了省事省钱,不把4~5岁的孩子送去幼儿园,而是直接送进学前班,混两三年后直接读一年级。

金珠苗寨及附近并无幼儿园,只有四公里之外的梅江镇才有幼儿园,并且幼儿园收费较高,多数家庭接受不了或者不想花这笔钱,因此民族小学的学前班就成为家长们的最佳选择。本研究调查显示,村里的家长普遍认为学前班就是孩子入小学前要进去学习的地方,相当于幼儿园教育。学前班的教学条件比较差,设于民族小学的旧校区,配有两名教师,都是从小学转过来的,没有与学前教育相关的经验和教学技能,这也就决定了学前班容易偏向小学化,限制了其学前教育职能的发挥。教师面对土生土长的乡村孩子,在教学方法上无视幼儿五彩的原生态生活场域,直接将自己头脑中常年累月积累下的小学内容丢给幼儿。金珠苗寨深处大山,经济十分落后,家长们急于摆脱“贫穷”二字,希望孩子进入学前班要有看得见摸得着的“成绩”,比如今天学了几个汉字,明天会数1~100,后天会算10以内的加减法等。家长的这种期望更是推进了学前班的小学化。幼儿处于被过度理性化设计之中,其“成长的秘密全然解码”,[4]从此幼儿极大可能陷入“被”字人生的发展轨道——被成长、被学习、被工作……

(三)村寨教育的缺撼:幼儿耳濡目染的民俗文化丰富但也在日渐消失

金珠苗寨是重庆市惟一一个保留有苗汉双语的寨子,原生态民俗文化保留完整,是重庆市屈指可数的民间文化生态“博物馆”、乡村历史文化“活化石”。在村寨里苗族人用苗语交流,用苗语喊话;牛王节那一天,村民们为牛儿们准备好食物,以表感恩之情;亲戚家有喜事,苗族人穿戴传统服饰去祝福新人,晚上和亲朋好友进行对歌比赛;具有民俗风情的木质苗族民居建筑是苗族人心中的“建筑图腾”,是承载民俗文化的物质空间,具有历史价值和文化艺术价值;村寨里老人过大寿,村民们会唱祝寿歌,跳四面鼓,祝福老人寿比南山。

然而随着现代化、城镇化进程的快速推进,外出务工人员增多,村寨的原始教化功能逐渐丧失,围绕在孩子们成长周围的具有“熏、浸、刺、提”功能的民俗文化日渐消失。金珠苗寨成为一座孤村,外面的人听不懂苗语,这增大了苗语交流的成本,年轻人也逐渐不说苗语,苗汉双语的村寨语言环境遭遇困境;充满感恩之情的牛王节逐渐成为形式;自上世纪80年代开始,苗族开始与外界通婚,传统苗族婚俗逐渐被汉化;城镇化的砖房结构逐渐取代苗族民居木房,2012年11月统计金珠苗寨木房约占85%左右,但到2013年7月,短短8个月的时间,就有10栋砖房平地而起,却没有一栋新建苗族民居木房。照此趋势下去,金珠苗寨苗族民居木房有一天也会从人们的视野中消失。

二、金珠苗寨幼儿教育困境的破解

(一)让留守幼儿不再“留守”

金珠苗寨家庭早期教育最需要解决的就是留守问题。要解决这个难题,显然单靠金珠苗寨人的努力是远远不够的,需要整个社会的参与。为此,可以从以下两方面开展工作。

一是建立完善的流动儿童社会保障体系。部分家庭有意将自己幼小的孩子带在身边,但是苦于“在经济条件上,农民工收入低,无力带子女进城;在工作性质上,农民工流动性大,就业不稳定”。[5]与此同时,城市幼儿园收费高,还有户口限制,无法入园,导致幼儿在父母工作城市无人看管,这些都是迫使父母忍痛与幼子分离的关键原因。可见,需要全社会关注农民工,平等对待农民工及其子女,特别是政府及相关部门应加大投入,建立流动儿童专项资金;教育部门要努力协调,让流动儿童有幼儿园上,保证他们接受平等的幼儿园教育。

二是发展当地经济,留住外出人员。金珠苗寨外出务工人员大都是顶着养家糊口的压力远离家人、在外务工的,因此村寨及周边地区应努力开发本地资源,发展当地经济,吸纳当地劳动力,比如开发当地特色民俗文化产品,开办小作坊或工厂,发展金珠苗寨旅游业,在自家办农家乐或开家庭旅馆等。同时,还要调整土地政策,重新分配土地,并寻求适合当地风化石地带的经济作物,让村民富起来,不再外出务工,还幼儿一个完整的家庭教育环境。

(二)努力建设一所能真正发挥学前教育职能的幼儿园或学前班

有必要尽最大努力在当地建设一所能理解幼儿的学习方式和特点、珍视乡土游戏和生活的独特价值、能支持和满足村寨幼儿通过直接感知与亲身体验获取经验的乡村幼儿园,或改造学前班,使其能够真正发挥学前教育的职能。据此,可从以下方面努力。

一是树立以自然教育思想为旨归的办园(班)理念。要办一所好的幼儿园或一个好的学前班,首先应清楚该有什么、不要什么。在此,借鉴卢梭在《爱弥尔》中的观点仍然具有启示作用。卢梭对不同教育存在方式作了划分:“自然的教育,人的教育,事物的教育。才能和器官的内在发展,是自然的教育;别人教我们如何利用这种发展,是人的教育;从影响我们的事物获得良好的经验,是事物的教育。”[6]“自然的教育”按照卢梭的理解,就是遵循人的天性进行的自然教育,“儿童作为自然之子,保存着天赋的与鸟儿对话,与群山、田野、万物交流的能力”,[7]金珠苗寨原生态的乡土环境是能够赋予幼儿这种能力的,因此“以自然为师”,[8]保持幼儿与民族村原生态乡土环境的亲密互动应是自然教育的重要组成部分。卢梭认为“城市是坑陷人类的深渊”,[9]只有乡村才“不仅是自然教育展开的场所,也能为一种人性的善好的自然秩序的引发、展开提供更大、更为良好的可能。”[10]

“事物的教育”就是指人受之于事物的影响。金珠苗寨浓厚的民俗文化是可以对幼儿发展产生良好的影响的。比如,苗族民间信仰牛王节、动感的四面鼓表演、歌戏舞融为一体的秀山花灯表演、苗汉双语的村寨语言环境等,都能对幼儿生命成长产生积极的深刻影响,让幼儿获得别样的生命体验,是幼儿生命成长的宝贵资源。“人的教育”即指人为的教育。目前中国农村学前教育普遍患有一种“病”,那就是急于掩盖和摆脱“乡村”的身份符号,而羡慕城市幼儿园的“光鲜靓丽”,从而对本地的乡土民俗文化资源“熟视无睹”。因此,金珠苗寨如果要办乡土幼儿园或学前班,就不能再重蹈覆辙,而应充分利用自身优势,坚持就地取材。

二是建立一支专业的幼儿教师队伍。幼儿教师在学前教育机构中是“父母的替代者”,对幼儿身心发展有着深刻的影响。一支专业的乡村幼师队伍的建立,需要注意以下几点:首先学前教育机构的负责人要有凝聚力,能够始终保持教育观念领先、专业学习扎实、教学实践创新,做教师专业成长的坚实后盾;其次,应努力提升幼师的责任心,并让他们找到作为乡村幼师的独特意义和价值,找到事业感和人生的归属感;再次,应激励教师不断提升自身的专业素养,能立足于乡土文化进行思考和创新;第四,教育管理部门应建立灵活的教师评价和奖励制度,提供合理的待遇,留住乡村幼儿教师。鉴于当前金珠苗寨的实际发展状况,建一支良好的专业幼儿教师队伍,肯定还有很长的路要走,可以考虑接受高校学前教育专业的大学生和研究生的支援,以弥补师资力量的不足。

三是各级政府和教育相关部门应加强对民族幼儿教育的重视。学前教育是一项福利事业,金珠苗寨周边地区经济落后,上述有关学前教育机构的构想能否变成现实,关键即在于各级政府和教育相关部门的高度重视与大力支持。秉承教育先行和教育公平的理念,政府和教育相关部门应为金珠苗寨学前教育的发展提供所需的资金,“配备符合儿童年龄特点、数量充足的玩教具和游戏材料、儿童读物和室内外设备设施”[11]等物质资源,并给予政策倾斜,通过“行政吸纳和咨询”[12]获取具有建设性的意见,提供人力资源支持,改善金珠苗寨儿童的生存状况。

四是大力获取村寨委员会和家长的支持。家庭教育是幼儿园教育的重要基础,家园共育的效果影响着幼儿园教育。[13]具体到金珠苗寨,当地学前教育师资应多与家长沟通,争取家长的全力支持,如保持苗汉双语的家庭语言环境,鼓励幼儿接触自然的、乡土的东西,不要将家长自己的想法强加于孩子身上等。村寨是与幼儿生活休戚相关的大家庭,村委会也应该努力和家庭一起做好为学前教育机构提供优秀民俗文化资源的工作,鼓励全民参与民族村的保护,多组织丰富的民俗文化表演活动等,努力营造一个和谐的大家庭环境,积极参与到家园共育的工程中来。

(三)村寨幼儿教育的人文重建

村寨文化的凋敝让生活在其中的幼儿得不到它的滋养,因此重建村寨民俗文化氛围,给予幼儿根的滋养,还幼儿一个精彩而又富有内涵的文化教育环境,是十分必要的。苗语是苗族的“呼吸”和“灵魂”,苗语保护势在必行。为此,村委会可以组织成立苗语传习所,与民族小学的苗语课遥相呼应,并在日常交流中提倡使用苗汉双语;鼓励村民在节庆时穿戴民族服饰;在现代婚礼中添加传统婚俗的元素,比如情感交流丰富的对歌比赛、节庆时的四面鼓表演;恢复富有教育意义的民间信仰——牛王节等。此外,民居建筑是人们情感意志的“物态化”表现,对物态民俗——苗寨民居的保护也应由一种理想化的“静态保护”转向“动态保护”,即在不改变原有文化意义的基础上,进行传统与现代的“合璧”,既保证历史文化的延续性,又体现现代文化的创新性,从而实现“有机更新”,如考虑到木房占地面积大但居住空间小、建材难寻且昂贵、对火灾的抵御能力弱等缺点,可以在砖房这种现代建筑上添加少数民族民俗建筑的元素,让村民既享受到现代文明和科技带来的便利,又有效地保存本民族的文化。

注释:

①摘选自笔者2012年11月在重庆秀山县梅江镇金珠苗寨进行田野调查时所作的调查日志。

②摘选自笔者2013年7月在重庆秀山县梅江镇金珠苗寨进行田野调查时所作的调查日志。

③本研究中呈现的数据均为笔者2013年7月进行田野调查时获取的最新数据。

参考文献:

[1]课题组.农村留守儿童问题调研报告[J].教育研究,2004,(10).

[2]和建花,谭琳,蒋永萍.全国农村留守幼儿的状况、问题及对策[J].学前教育研究,2009,(1).

[3]刘祖强,谭淼.农村留守儿童问题研究:现状与前瞻[J].教育经纬,2006,(6).

[4]刘铁芳.返回生活世界教育学:教育何以面对个体生命成长的复杂性[J].教育研究,2012,(1):46-52.

[5]辜胜阻等.基于农民工特征的工业化与城镇化协调发展研究[J].人口研究,2006,(5).

[6][9]卢梭.爱弥尔(第一卷)[M].北京:商务印书馆,1978:5,6.

[7]刘晓东.论儿童是自然之子——兼论自然界对儿童的教育功能[J].教育导刊,2005,(9).

[8]皮军功.自然教育:农村幼儿教育的基本理念[J].学前教育研究,2012,(11).

[10]刘铁芳.乡土的逃离与回归:乡村教育的人文重建[M].福州:福建教育出版社,2011:21.

[11]中华人民共和国财政部、教育部、发改委有关负责人就学前教育三年行动计划和国家学前教育重大项目答问[J].幼儿教育(教科版),2011,(11).

[12]靳玉乐.课程实施:现状、问题和展望[J].山东教育科研,2001,(11).

[13]幸福新童年编写组.《3—6岁儿童学习与发展指南》解读[M].北京:旅游教育出版社,2012:6.