海南黎族织绣中人物造型观念探析

刘建峰 (四川美术学院 重庆 404100)

早在20世纪20年代,当代人类学家克鲁伯在《人类学》一书中提出了著名的“人类学的时代”的命题,到如今作为研究人的科学,已越来越成为显学,出现了体质人类学、文化人类学,以及史前学、民族学等分支学科,分别从不同的角度和视野对人类自身进行全面的研究。在这一学科大趋势下,从人类的视觉造型艺术中来透视其历史、文化、心理等诸多内容的新兴领域——视觉人类学,也开始成为学术研究中的一种新的方法和路向。

从严格的学科意义上来说,视觉人类学隶属于文化人类学,但又有所区别。视觉人类学主要是从人类艺术活动中的视觉造型手段入手,通过其造物的形制、色彩、线条、空间、表现等,来关注作为社会存在的人,研究人的物态化、宗教信仰、社会生活习俗方面的文化内涵。狭义的视觉人类学,则指绘画和工艺美术这类视觉艺术为研究对象,来探寻其中人类活动所隐含的文化意义。这里所研究的黎族人物装饰纹样,即属于狭义的视觉人类学的范畴。

海南黎族是一个只有语音没有文字的民族。因此,视觉图形成为信息与情感传递的主要手段。在现存的织绣工艺中,源自生活、源自自然的独特造型,为我们提供了可供研究的实物资料。心灵手巧的黎族妇女借助传统的手工技艺,织绣出浓丽灿烂的视觉图形,它不仅融入了黎族古老的文化传统和心理积淀,而且织绣出的几何符号记录了黎族社会的历史变迁和民俗生活的方方面面。这些图形除了具有图画的记事功能之外,还体现出黎族妇女的审美意识和丰富的想象力,自然成为黎族对社会生活本身的一种关照形式。其所包含的社会文化含义主要表现为人们在社会生产活动中那种集体性的意愿和内心情感需要,而这些社会生活的背后却深深隐藏着与这种集体性愿望和内心需要相联系的原始信仰观念。朴素的视觉图形反映了由物质世界向精神世界过渡和转化的这一过程,它开始表明人类物质世界之外的精神世界的意义,这也是黎族织绣图案的社会价值所在。

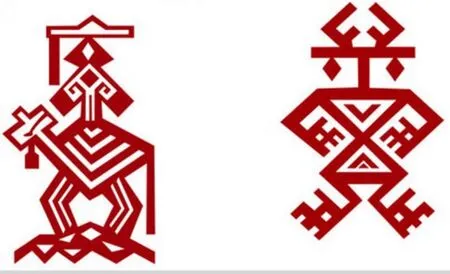

黎族分哈、杞、润、台、美孚五大方言,各方言区由于生活习惯、文化经济、生产环境等因素的不同,织绣图案也有所差异。但在黎族各方言支系的织绣图案中,包括一些年老妇女的文身图案里,都有一个共同点,就是以舞蹈的人形纹样作为艺术表现的主要题材。人形纹主要有反映狩猎、婚嫁和祭祀的内容,以及男女手持火把、载歌载舞、欢庆丰收的情景,寄寓了黎族对生育繁衍、人丁兴旺、子孙满堂的生命意识,其中蕴蓄着人类无穷的生命力,而这种生命力恰与原始的舞蹈中所表现的动作性融为一体,生育繁殖的生理本能或隐喻或直白的表现在狂放的舞蹈动作中。舞蹈是人类最早的艺术形式之一。几乎在人类诞生之初的各种形式的生产活动中,就已孕育了原始舞蹈的雏形和萌芽。从现今我们所掌握的考古材料来看,1973年出土于青海孙家寨马家窑类型墓葬的彩陶盆上绘有以“人”为表现主体的舞蹈造型,反映了我国西部原始先民生活中巫与舞的演变,特别是他们将巫术礼仪活动与描绘记事符号紧密地结合在一起,并在长期的文化承传过程中形成了从写实到抽象的一个完整的文化艺术序列。在信仰万物有灵的的原始初民那里,舞蹈无时无刻不与宗教活动有关,无论是节日庆典、人生礼仪、还是祭神祈福、驱邪逐疫、宗教乐舞都以古朴多姿、内涵丰厚、气氛神秘的独特魅力参与其中,并享有崇高的社会地位。德国哲学家恩斯特•卡西尔在《人论》一书中认为:“原始人并不是以各种纯粹抽象的符号而是以一种具体而直接的方式来表达她们的感情和情绪的。因此,在最初的巫术祭仪中,原始乐舞就成了最有效的方式之一”。1这样看来,人形舞蹈纹作为黎族先民用来宣泄内心情感和表达内心意愿就不足为奇了。黎族妇女在服饰上通过夸张和变形的创作手法,把族人的乐舞和生活生产场景反映在织物上,使图案造型视觉化、典型化。让人惊奇的是织花人物,不仅表现手法多样,而且还将人物图形通过打散构成为抽象的连续纹样或单独纹样,这在其他少数民族图案中实属罕见。除了织锦之外,采用刺绣创作的人物场景图,由于表现相对自由,形态变化也十分丰富。

图一

图二

生活在这片岛上的黎族,从其源远流长的民族文化中所提炼出的艺术创作更是神秘与吉祥、粗犷与自由交融的智慧结晶。黎族人物图案不求外形的逼真,不重细节的刻画,局部看,显得十分简单;整体看却透露出一种活泼鲜跳的内在生命。人物的造型以戴大耳环和高兽冠做装饰,特征十分突出。表现日常生活中的人形纹有上手上举、双手下垂和双手叉腰的造型(见图一);舞蹈人物的造型表现人与人双手相牵,多为群体舞的形式,群体舞的姿态大多延续了黎族先民在集体图腾崇拜活动中对图腾物动态的模仿,如青蛙跳跃的姿态,飞鸟展开翅膀的动作等生动、灵活的形象,以象征生命与幸福。在舞蹈中,乐从心发,感物而动。人们既幂想着虚幻世界中各种神秘力量可能出现的容貌与姿态,同时又借用各种模拟性、象征性的形体动作,尽情地表现着她们的心灵体验。从即娱神又娱人的舞蹈中体验出神秘却又充满生命力的神奇氛围,将人自身虚幻的精神世界、思想观念寓于其中,成为黎族整个民族的心理缩影(见图二)。表现男人和女人舞蹈的纹样,则通过性别特征的描写,凸显男女形态的差别,用象征男女的舞蹈动作和肢体语言,来反映原始先民对生命起源与繁衍后代的强烈追求,是黎族人对“生命力”崇拜的形象的反映和体现(见图三)。象征孕育的《孕母纹》,在杞方言的纹样中是经常采用的典型题材,母子的造型为上下两个人形的重叠,上为母下为子,孩子的上半截身子藏在母亲体内,造型生动而富于变化,流淌着母子间的无间亲情,是现实生活的写照,又具有宗教上的庄严与肃穆。其中最具有视觉冲击力的要数润方言的织锦图案,人形十分高大和魁梧,尤其是双臂和双腿非常健硕,在其胸前和下方各有一个较小的人形纹。有人将这一人形纹称为“大力神纹”或“祖先纹”,倒也真切地反映出了黎族人也有类似于汉族的“敬天法祖”的思想倾向,在他们心灵深处,应该是通过想象将其神格化的结果。现存于通什民族博物馆的《隆闺图》《婚礼图》《狩猎图》等一系列纪事性织绣图案则表现了黎族妇女传统的婚嫁场面和部落繁衍、人丁兴旺的族群诉求。最有代表性的是《婚礼图》,主要流行于乐东、三亚、东方等市县,是典型的人形纹样,它将黎族婚娶礼仪习俗中的迎亲、送亲以及送彩礼和拜堂等活动场面织绣在筒裙上,描绘了新郎新娘和前来参加婚礼的众多村民的画面。反映了黎族的社会习俗与集体活动,其场面开阔,内容丰富,蔚为壮观。而在台方言地区的黎族图案则以人形纹、青蛙纹居多。有学者通过对蛙纹形态研究后认为:“黎锦纹样中,绝大多数‘人纹’实际是‘蛙人纹’,蛙纹、蛙人纹几何纹样的演变形成黎锦纹样的‘菱形化’基本形,蛙纹及变形蛙纹占据黎锦纹样的主要题材,是黎族纹样的主体和灵魂”,原因在于:“蛙纹既源于原始图腾崇拜,也是证明先民崇拜蛙图腾的宝贵实物,是目前各民族织物载体中唯一传承不断的蛙图腾的记忆遗存”。2在黎族人眼里,蛙是雨季的信奉对象,是主要图腾崇拜物之一,美孚方言的黎族人认为蛙与水有密切联系,能够呼风唤雨,保证粮食丰收,因此蛙的纹样与人的纹样常常混合在一起。哈方言、杞方言和赛方言黎族妇女筒裙上由蛙形发展成的蛙形人纹最为常见,通常使用织锦、刺绣方式表现出来,较为典型。从中可以看出蛙形人纹有三种形式:一种是将蛙纹或者代替婴儿的纹样置于人纹的腹中形成孕母纹样;第二种是将蛙纹方人纹的腿部下方组合成母子纹样,与青蛙产子纹样的概念相同;第三种是女子纹样用转换的手法,直接用蛙纹来代替女子的下本身,或在人纹的下腹部加一个蛙纹简化的形式,来代表女性,用于表示崇生意识和民族繁衍的思想观念。这些蛙纹样是黎族早期社会蛙崇拜习俗的图腾表现形式,它一方面体现出青蛙强大的生殖力,另一方面又具有非常明显的仪式化特征,是一种典型的生殖崇拜。从图形的结构上看,属于异形同构,目的在于加强对物象深层意义的理解,展示相互间的含义,又利用物形的整合,达到传达符号信息的视觉效果。

图三

织绣上祭祀祖先的纹样有润黎方言区的较为典型。润黎支系的妇女把“祖先”的形象设计成外形像一间船形茅屋,茅屋中央有个主体人形纹,在主体人形纹的腹、双腿、双臂等又套着体型较小的人形纹,小的人形纹中又套有更小的人形纹,层层叠叠,环环相扣,构成一幅饱满的复合人形纹。构形方法是人与房屋的图形同构。黎族人取意为:房子——父亲——儿子——孙子(见图四)。这种复合图形的表现手法反映了黎族人浓厚的祖先崇拜意识。祖先一直是扮演呵护全村或族群兴旺的重要角色,目的既是对祖先的敬仰,同时也期待能得到祖先的庇护,是一种祖先崇拜与图腾崇拜结合的复合纹样。美国人类学家弗朗兹•博厄斯在《原始艺术》一书中认为:“在原始人的艺术中存在这两种因素:一种是单纯的形式因素,只靠形式给人以艺术的享受;另一种是形式本身具有某种含义,在这种情况下,含义就赋予艺术品以更高的美学价值。”同时他还提醒我们:“值得注意的是,世界上众多民族的艺术品,从表面上看仅仅是单纯的形式装饰,而实际上却同某些含义相关联。”3因此,黎族的人形纹所表现的舞蹈、生产、生活、婚嫁等,都以此来表示族群平安与人丁兴旺,这些无不打上浓厚的民间信仰的烙印。民间信仰作为一种文化现象,在黎族地区由于长期处于原始宗教的发展阶段,大部分地区仍以祖先崇拜和自然崇拜为主,其核心仍然是万物有灵。在这样的历史积淀下所形成的传统观念、民族心理特征,在黎族织绣中人物图形的大量出现并非偶然,正是这一民族心理特征的外在反映。可见,人物符号,也包括动植物符号成为了维系族群认同的一种有效方式和手段,具有团结血缘共同体和识别外族的作用。由于经过上千年的发展演化,又受到汉文化的影响,遂逐渐丧失了其原有的功能而变得世俗化,但其审美形式却依然保留,代代相传。

图四

注释:

1.见《人论》(德)卡西尔,李化梅译,西苑出版社,2009.7.

2.见祁庆富.马晓京.《黎族织锦蛙纹的人类学阐释》[J].民族艺术,2005(1).

3.转自孙海兰《从黎锦蛙纹分析黎族的族源问题》[J]新东方,2010(1).