大学生性别角色对失恋应对方式的影响

李亚萌阎晓军王旭

心理学家埃里克森认为:从18~25岁的成年早期,发展任务是获得亲密感,体验爱情的实现[1]。大学生就处于这样的阶段,发展亲密感远离孤独感,所以恋爱对于大学生的心理意义重大。2010年的一项调查显示,曾经谈过恋爱或者正在恋爱关系中的大学生的比例为91%[2]。恋爱的普遍化使得恋爱失败成为大学生生活中常见的挫折事件。肖友琴等2010年的研究发现,大学生失恋应对方式主要有攻击、沉溺、寻求转移、情绪宣泄、认知重建、逃避6种,并且男女生在沉溺、情绪宣泄和认知重建上有极其显著的差异[3]。

性别角色则是在一定的文化环境中所认可的适合于男性和女性的行为方式的系统,同时还包括那些被看作构成男性和女性的基本态度和情感[4],所以说性别角色不单纯由生物因素决定,也强调了社会文化的作用。从贝母性别角色量表开始,将性别角色分为男性化、女性化、未分化、双性化4种类型[5]。也有些研究者,把男性化和女性化看成一个整体,称之为单性化[6]。以往研究表明:大学生的性别角色分布以双性化和未分化为主;双性化与男性化者心理健康相对更好些;未分化和女性化者心理健康相对较差[7]。应对是应激和健康的中介机制[8],心理健康水平较高者较多采用积极的应对方式。本文旨在探讨性别角色对失恋应对方式的影响,为大学生心理健康教育提供依据。

1 对象与方法

1.1 对象以河北省石家庄市2所全日制高等院校大学生为调查对象,发放问卷300份,有效问卷274份(91.33%),其中男生126份,女生148份。

1.2 方法

1.2.1 大学生性别角色量表(CSRI-50)刘电芝等编制,共50题,分为男性化和女性化两个维度。其中男性化维度16个题目,女性化维度16个题目,另外有中性化维度18个题目,采用7级计分[9]。内部一直性系数α在0.86~0.89之间,分半信度在0.80~0.82之间,专家效度与他评效度良好。

1.2.2 大学生失恋应对方式问卷肖友琴编制,共30题,6个因子,分别为攻击、沉溺、寻求转移、情绪宣泄、认知重建、逃避。采用5级计分[10]。该问卷的同质性系数α为0.77,分半信度为0.76。

1.3 统计处理运用SPSS 19.0进行结果输入和统计处理。

2 结果

2.1 大学生性别角色的分布根据大学生性别角色量表的评分标准,以被试在男性化和女性化两个维度上的得分为依据,以男性分量表得分(M)和女性分量表得分(F)的中位数(男性4.63分,女性4.75分)为标准,将性别角色分为4类:未分化(M<4.63,F<4.75)、女性化(M<4.63,F≥4.75)、男性化(M≥4.63,F<4.75)、双性化(M≥4.63,F≥4.75)。

表1 大学生性别角色分布及性别差异比较[n(%)]

由表1可知,大学生中男性化比例最低,双性化所占比例最高。对4种性别角色的人数进行非参数检验,结果表明,4种性别角色分布存在极其显著差异(χ2=54.47,df=3,P<0.001)。

2.2 大学生失恋应对方式的分布大学生在失恋应对方式的6个因子上得分由高到低依次是认知重建(3.235±0.919)、寻求转移(2.700±0.825)、情绪宣泄(2.488±0.824)、沉溺(2.372±0.826)、逃避(12.110±0.774)、攻击(1.483±0.599)。即大学生在失恋后用的最多的应对方式是认知重建,最少的应对方式是攻击。

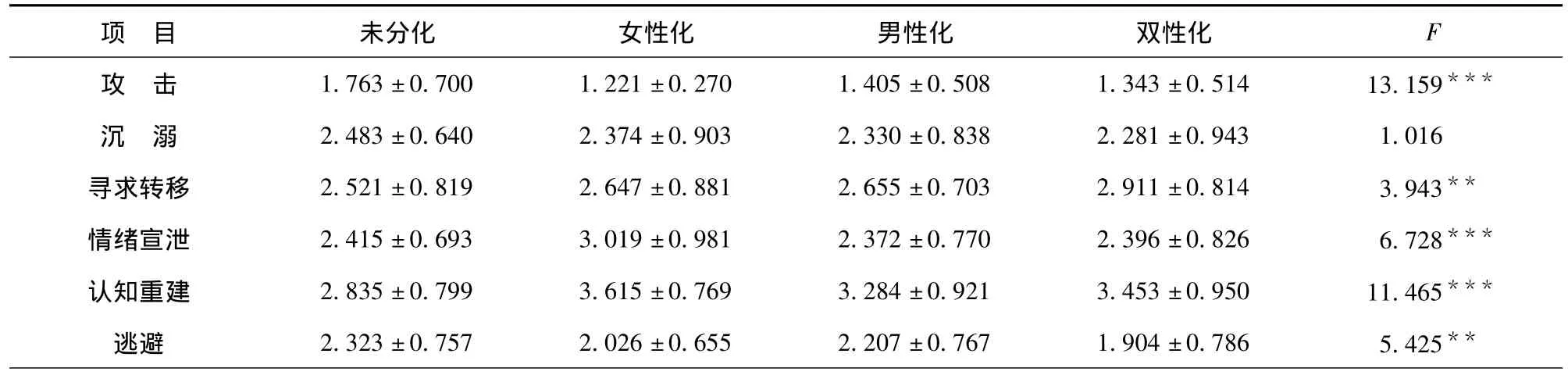

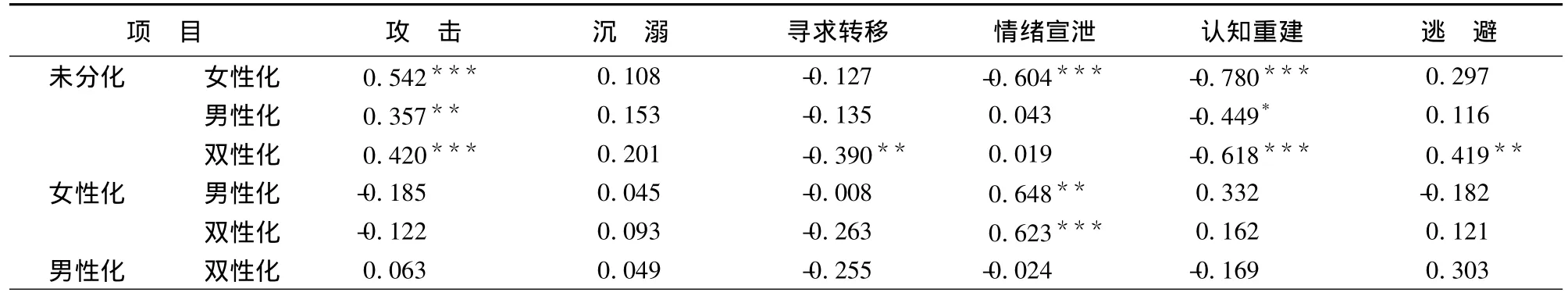

2.3 大学生性别角色对失恋应对方式的影响以性别角色为自变量,失恋应对方式各因子为因变量,进行单因素方差分析,以探讨大学生失恋应对方式在不同性别角色上的差异。单因素方差分析的结果见表2。大学生性别角色在失恋应对方式的攻击、寻求转移、情绪宣泄、认知重建、逃避5个因子上差异显著。其中在攻击、情绪宣泄、认知重建3个因子上的差异达到了极其显著的程度。进一步进行多重比较,见表3。

表2 不同性别角色大学生失恋应对方式的单因素方差分析结果(±s)

表2 不同性别角色大学生失恋应对方式的单因素方差分析结果(±s)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同

项目未分化女性化男性化双性化F攻击1.763±0.7001.221±0.2701.405±0.5081.343±0.51413.159***沉溺2.483±0.6402.374±0.9032.330±0.8382.281±0.9431.016寻求转移2.521±0.8192.647±0.8812.655±0.7032.911±0.8143.943**情绪宣泄2.415±0.6933.019±0.9812.372±0.7702.396±0.8266.728***认知重建2.835±0.7993.615±0.7693.284±0.9213.453±0.95011.465***逃避2.323±0.7572.026±0.6552.207±0.7671.904±0.7865.425**

表3 不同性别角色大学生在失恋应对方式各因子上的差异(±s)

表3 不同性别角色大学生在失恋应对方式各因子上的差异(±s)

项目攻击沉溺寻求转移情绪宣泄认知重建逃避未分化女性化0.542***0.108-0.127-0.604***-0.780***0.297男性化0.357**0.153-0.1350.043-0.449*0.116双性化0.420***0.201-0.390**0.019-0.618***0.419**女性化男性化-0.1850.045-0.0080.648**0.332-0.182双性化-0.1220.093-0.2630.623***0.1620.121男性化双性化0.0630.049-0.255-0.024-0.1690.303

由表3可知,在攻击因子上,未分化和女性化、男性化、双性化均存在显著差异,其他各性别角色之间差异不显著;在沉溺因子上,各性别角色之间差异不显著;在寻求转移因子上,未分化和双性化之间存在显著差异,其他各性别角色之间差异不显著;在情绪宣泄因子上,女性化和未分化、男性化、双性化均存在显著差异,其他各性别角色之间差异不显著;在认知重建因子上,未分化和女性化、男性化、双性化均存在显著差异,其他各性别角色之间差异不显著;在逃避因子上,未分化和双性化之间存在显著差异,其他各性别角色之间差异不显著。

3 讨论

随着价值观日益多元化、社会文化更加宽松化,大学生受到的性别刻板印象的影响在减低,性别角色中双性化与未分化者增多,而传统单一的性别角色减少。性别角色的不同也在一定程度上造成了失恋应对方式的差异,未分化、双性化、男性化、女性化者在面对失恋的时候都表现出了不同于其他性别角色的应对方式。

3.1 大学生失恋应对方式的特点大学生最常采用认知重建的应对方式,最少采用攻击的方式,并且得分高的3个因子认知重建、寻求转移、情绪宣泄均属于积极的应对方式,得分低的3个因子沉溺、逃避、攻击均属于消极的应对方式,由此可见,大学生应对失恋的方式已经相当成熟、理性。这可能与大学生受教育程度较高有关,由于知识水平较高、间接经验较多,因此能正确理解失恋这个事件。大学生是一个群体,在群体中有更多的支持,这也促使大学生能够以更加积极的方式度过失恋这一事件。

3.2 大学生性别角色对失恋应对方式的影响大学生性别角色在失恋应对方式的攻击、寻求转移、情绪宣泄、认知重建、逃避5个因子上都差异显著。

未分化者最易采用攻击、沉溺、逃避这些消极的应对方式,基本不采用寻求转移、认知重建这些积极的应对方式,缺乏有效的应对方式。未分化者没有明确的性别角色身份因此应对事物的策略比较有限。研究表明,未分化类型拥有男女两性的负性气质较多,而拥有男女两性的正性气质很少[11],气质类型决定行为方式,未分化者的高负性气质就导致他们在失恋时较多采用消极的应对方式,而其低正性气质就导致他们即使在失恋的情况下也不会采用积极的应对方式。被动的接受、消极的逃避并且沉溺于失恋不能自拔,就成为了未分化者的应对方式。已有研究表明,未分化者的社会适应性较差[12],可能就与其缺乏有效的应对方式有关。

女性化者最易采用情绪宣泄和认知重建这两种积极的应对方式,最少采用攻击这一消极的应对方式。女性化者的高情绪宣泄、认知重建可能与其社会支持较多有关。社会支持为女性化者的情绪宣泄提供了条件,在与他人交流的过程中,也能吸纳更多的意见和建议,有了重新审视失恋的机会,这就为女性化个体认知重建提供了有利的外部条件。女性化个体更加关注自己的内心世界,擅长自我剖析,在剖析中调整对失恋的看法,重建认知[13],这是女性化个体认知重建的内部条件。攻击是女性化个体使用最少的应对方式,这可能与性别角色的自我期待有关[14],含蓄内敛、温柔体贴是典型的女性化特质,而攻击是不符合女性化特质的,因此女性化个体较少采用攻击这一失恋应对方式。

与女性化个体形成鲜明对比,情绪宣泄是男性化者用到最少的失恋应对方式。人们往往期待男性化者既要坚强、自信、又要善于自我控制,即使在感到痛苦或受到伤害的情况下也要自持,因此从男性化者自身来看,他们也不会选用情绪宣泄的方式来应对失恋。男性化者人际需求更多地受权力动机的驱使,这就使得人际关系不能给其提供足够的情感支持,也就没有了情绪宣泄的外部条件。

双性化者最易采用寻求转移这一积极应对方式,最少采用沉溺、逃避这两种消极应对方式,双性化者同时具备受社会赞许的男性化特质和女性化特质,是理想的性别角色类型,在日常生活中更具有灵活性,适应能力也较好,因此心理健康水平也较高[15],应对作为应激和心理健康的中介,若心理健康水平较高,其应对方式必然也更加积极、理性。由于双性化者较少受性别刻板印象和传统性别观念的影响,在处理问题时只是考虑问题情景更适合用什么样的方式处理,因此能突破性别的藩篱,选择积极的应对方式而避免消极的应对方式。

大学生应对失恋较多使用认知重建、寻求转移、情绪宣泄这些积极的应对方式,较少使用沉溺、逃避、攻击这些消极的应对方式。总体来说,大学生应对失恋的方式是成熟、理性的。大学生性别角色对其应对方式有较大影响:大学生中的未分化者经常采用消极的应对方式,很少采用积极的应对方式;双性化者与之相反;男性化者少采用情绪宣泄的应对方式;女性化者最多采用情绪宣泄、认知重建的应对方式,较少采用攻击的应对方式。

[1] 林崇德.发展心理学.[M].杭州:浙江教育出版社,2002:74-78

[2] 李云霞,杜文娟.大学生的爱情观调查研究[J].湖北成人教育学院学报,2010,16(2):21-23

[3] 程刚,肖友琴.大学生失恋应对方式的构成及其特点[J].中国健康心理学杂志,2010,18(10):1274-1276

[4] 杨炯,胡怀林,俞乐笑.大学生性别角色与两性交往质量的关系[J].心理发展与教育,2008,24(2):86-90

[5] 钱铭眙,张光健,罗珊红,等.大学生性别角色量表(CSRI)的编制[J].心理学报,2000,32(1):99-104

[6] 刘电芝,黄会欣,贾凤芹,等.新编大学生性别角色量表揭示性别角色变迁[J].心理学报,2011,43(6):639-649

[7] 石艳玲.大学生性别角色类型及相关因素研究综述[J].山东理工大学学报:社会科学版,2005,21(5):97-100

[8] 朱卫红,黄希庭.家庭类型对初中生应对方式的影响[J].中国临床心理学杂志,2003,11(1):34-38

[9] 刘电芝,徐振华,刘金光,等.当代大学生性别角色发展现状调查分析[J].教育研究,2009,359(12):41-46

[10] 肖友琴.大学生失恋应对方式及与其恋爱价值观的关系研究[D].重庆:西南大学,2009

[11] 梅晓菁.高中生性别角色双性化与社会适应性的关系[D].上海,华东师范大学,2007

[12] 鲁梅佳,刘哲佳,李晗薇,等.大学生性别角色与大学生适应性的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2011,19(8):994-996

[13] 张萍.当代大学生的爱情价值观及与其压力应对方式的关系研究[D].重庆:西南大学,2009

[14] 付迎春,李妍丽,牛宏伟.大学生性别角色调查研究[J].社会心理科学,2008,23(2):168-172

[15] 朱国康,崔立中,范金刚.青少年性别角色与应对方式的关系模型及检验[J].中国校医,2010,24(5):351-353