多排螺旋CT多平面重建技术对肠梗阻诊断价值

胡云婷,金东虎

(1.苏州大学医学部,江苏 苏州 215006; 2.上海市奉贤区中心医院放射科,上海 201400)

肠梗阻为临床常见的急腹症之一,占外科急腹症入院的20%[1],主要特点是肠道内容物不能正常运行和顺利通过肠管,早期准确诊断梗阻部位和梗阻原因对临床治疗和预后至关重要。多排螺旋CT具有良好的时间分辨力和空间分辨力并且有丰富的后处理技术,对肠梗阻的诊断有较高的诊断价值。本研究主要16排螺旋CT扫描后结合多平面重建(multi planar reconstruction,MPR)技术探讨对肠梗阻诊断的应用价值。

1 材料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2008年1月至2011年6月上海市奉贤区中心医院收集的71例肠梗阻患者的CT资料,其中男44例、女27例,年龄20~90(63.1±16.5)岁。临床表现主要有不同程度的腹痛、腹胀或伴呕吐、停止排便、排气等症状。既往有腹部手术史20例(28.2%),其中阑尾炎切除术7例(35.0%)、胆囊切除6例(30.0%)、妇科手术4例(20.0%)、疝气修补术3例(15.0%)。

1.2检查方法 71例患者均接受GE lightspeed 16层螺旋CT扫描,患者取仰卧位,扫描前训练患者屏气,以尽量减少呼吸动度对图像的影响。因肠梗阻患者就诊时常伴有腹痛、腹胀等症状,所有患者均不采用扫描前口服对比剂而直接扫描,了解肠腔自然的扩张部位及形态,以进行梗阻部位及梗阻原因的分析。扫描范围自膈顶连续扫描至耻骨联合水平。扫描参数为120 kV,300 mA,层厚5 mm,螺距1.375 mm。43例平扫后经肘静脉用高压注射器注射(欧乃派克等)非离子造影剂100 mL,流率2.5~3.5 mL/s,分别于25 s、60 s获得动脉期、平衡期图像。所获得的原始图像在主机上再以1.2 mm层厚、0.6 mm间隔减薄重建图像并传到GE Advantage Workstation 4.3工作站上,进一步做MPR后处理。

1.3图像分析 所有患者均由具有临床经验的两名副主任医师分别阅片诊断,诊断内容包括有无肠梗阻、肠梗阻的部位及病因诊断,将两名阅片者诊断结果与手术结果相比较,一致用“+”表示,不一致用“-”表示,将诊断者对梗阻部位的诊断信心分为5个等级:无、可疑、可能、很可能和肯定,得分标准分别为0、1、2、3、4分。在CT图像上肠梗阻的诊断标准为:小肠扩张内径>3.0 cm,右半结肠内径>6 cm,左半结肠内径>4 cm认为异常[2],并同时可以显示肠曲的液平,伴见移行带。肠梗阻的原因主要包括以下几点。①肠壁病变:肠道肿瘤或炎症性改变。②肠腔内病变:肠腔内钙化团块或软组织肿块。③肠腔外病变:主要为粘连性病变,疝气等。

1.4统计学方法 应用SPSS 16.0软件进行统计学分析,MPR处理前和处理后对肠梗阻诊断的准确率采用χ2检验;两阅片者MPR处理前后诊断的一致性采用Kappa检验;结合MPR图像前后分析对梗阻部位诊断的信心差异采用配对t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

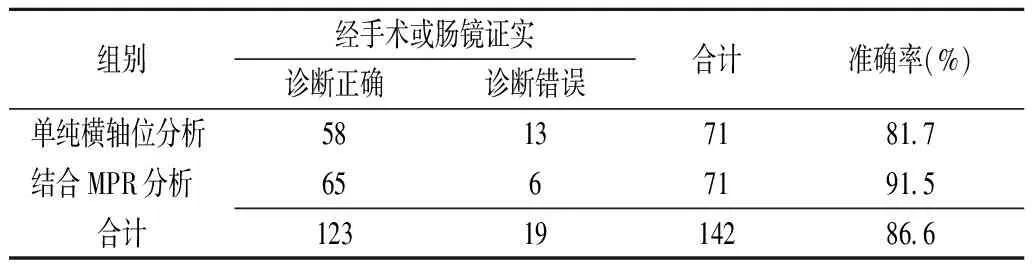

2.1肠梗阻部位诊断 单纯横轴位图像分析和结合MPR分析部位诊断准确率分别为81.7%(58/71)和91.5%(65/71),两者比较差异无统计学意义(χ2=2.977,P>0.05)(表1)。经过统计在单纯横轴位图像分析和结合MPR分析诊断肠梗阻部位的一致性k值分别为0.556和0.577(均P<0.01),两诊断者对肠梗阻部位诊断的一致性得到提高(表2)。结合MPR前后诊断信心平均值分别为(2.49±0.93)分、(2.82±0.72)分,两者差异有统计学意义(t=2.244,P<0.05)。

2.2肠梗阻的病因诊断 与手术及结肠镜活检病理结果对比观察,71例肠梗阻患者中结肠癌22例(图1a、1b、1c),肠道间质瘤4例,结肠及回盲部炎症10例,粘连性肠梗阻24例(图1h),腹股沟疝5例(图1d、1e),胆石性肠梗阻2例(图1f、1g),

小肠克隆病、乙状结肠扭转、术后腹腔内纱布包块粘连和结肠内粪块各1例。本组患者中引起肠梗阻的常见原因前三位是肠粘连(24例)、结肠癌(22例)和结肠和回盲部炎症(10例),三者共占78.9%(56/71)。单纯横轴位组和结合MPR组对梗阻病因诊断准确率分别为71.8%(51/71)和90.1%(64/71),比较差异有统计学意义(χ2=7.729,P<0.05)(表3)。

表1 71例肠梗阻患者梗阻部位的诊断结果 (例)

MPR:多平面重建

表2 两阅片者对71例肠梗阻患者诊断肠梗阻的一致性比较

MPR:多平面重建

表3 71例肠梗阻患者肠梗阻原因的诊断结果 (例)

MPR:多平面重建

图1a 男,58岁,结肠肝区占位(箭),伴周围胆囊、肠管粘连,伴肠梗阻;图1b~1c男,52岁,乙状结肠溃疡型管状腺癌Ⅱ级,浸润及深肌层(箭),并见肠旁淋巴结1/5,伴升、横、降结肠及小肠梗阻;图1d~1e 女,60岁,右腹股沟疝嵌顿(箭)伴小肠不全梗阻;图1f~1g 男,75岁,回肠末段胆石性肠梗阻(箭);图1h 女,63岁,粘连性肠梗阻伴小肠内疝,箭头示小肠梗阻及内疝处肠管压迫

图1典型病例的多排螺旋CT图像

3 讨 论

3.1多排螺旋CT技术优势 近年来随着CT技术尤其是后处理技术的发展,诊断水平明显提高[3]。多层螺旋CT随着探测器宽度和层数增加,层厚越来越薄,数据采集速度越来越快,腹部的扫描可以在10~20 s内完成,可在一次屏气状态下完成数据采集,避免因呼吸运动产生的伪影,减少间断扫描导致的信息丢失,多排螺旋CT采集的数据可以在工作站上进行任意间隔、任何位置、任意方向的回顾性图像重建,可以清楚地显示器官与病灶的X、Y及Z轴三个方位的解剖结构细节,较明确地显示梗阻点的位置、周径、长径及其与周围组织结构的关系,是横轴位图像重要的补充。这样对肠梗阻部位、病因以及梗阻程度的诊断提供了更加详实的诊断依据。

3.2对肠梗阻部位诊断的准确性 将原始图像以1.2 mm层厚、0.6 mm间隔减薄重建的横轴位图像用电影回放模式寻找肠管扩张和萎陷的可疑移行带,然后用手动模式仔细观察扩张肠管的解剖特征、移行段的形态特征来判断梗阻的部位。如果扩张的肠襻数量少,扩张的宽度>2.5 cm,扩张的肠段多位于上腹部并可见到空肠的环形皱襞,梗阻部位则位于空肠;如扩张的肠襻布满全腹,结肠萎陷并无气体影,则梗阻部位在回肠远端。如发现扩张肠管宽度>6 cm(乙状结肠>4 cm)并见结肠袋和半月皱襞影,可诊断为结肠梗阻。如果肠管极度扩张,黏膜皱襞显示不清或肠管发生粘连或手术导致肠管失去正常排列顺序时,难以具体显示移行段和梗阻部位的特征。进一步做MPR处理,观察在冠状位、矢状位等各个方向上的病变部位形态特征,了解与周围组织结构的关系,可提供更多的解剖及病理特征。Caoili等[4]的研究认为,MPR对于发现移行带有帮助,但是至于能否增加诊断准确性仍需要进一步探讨。Jaffe等[5]的研究认为,MPR技术既可以增加移行带诊断的准确性,又可以增加诊断信心。本组收集的病例中,结合MPR后,对梗阻部位的诊断准确率提高,并有统计学意义。说明横轴位图像结合MPR图像对肠梗阻部位诊断的发现有帮助,能够提高其准确性。运用MPR后两个阅片者双盲法诊断的一致性及阅片者的信心得到提高,k值分别为0.556,0.577。在梗阻移行带的显示方面,对于肿瘤性肠梗阻MPR图像更形象地显示梗阻近段肠管的形态,能指出梗阻的具体部位,进而有利于梗阻部位的准确诊断。粘连性肠梗阻多数有腹部手术病史,加上肠粘连、肠扭转的发生,正常肠管排列顺序紊乱,与周围结构界线不清,增加准确定位梗阻部位的难度,横轴位图像和MPR图像可大概指出梗阻部位,与杜国忠等[6]的报道结果基本一致,提示多排螺旋CT的MPR能提高诊断者的信心。

3.3对肠梗阻病因诊断的准确性 肠梗阻的病因很多,包括肠道良性或恶性肿瘤、肠粘连、肠道炎症性病变、肠道内外疝、肠扭转、肠套叠、血管性病变、胆石性或肠道异物等。早期的CT设备也因其空间分辨率和时间分辨率以及密度分辨率的限制,其诊断准确率较低。多层螺旋CT因其较高的空间分辨率、密度分辨率和时间分辨率,加上具有较强的图像后处理功能,对肠梗阻的病因诊断准确率明显提高。本组71例中肠梗阻病因诊断准确率结合MPR后得到提高,并且对不同病因引起的肠梗阻的显示更加全面。对肠道肿瘤引起的肠梗阻,多排螺旋CT薄层横轴面和MPR图像可清晰显示肿瘤引起的移行带肠壁不规则增厚,可显示增厚肠壁内外情况、与周围结构的关系及远处转移情况,与单纯横轴位图像相比具有明显优势。对粘连性肠梗阻病例,多排螺旋CT薄层横轴面和MPR图像可清晰显示粘连肠管之间的索条状影,近端肠管的扩张,远端肠管的萎陷等。当粘连广泛或粘连肠管走形不规律、束带较薄或邻近系膜有炎症渗出时,MPR图像可显示肠管的卡压变形、牵拉移位、扭曲变尖、成角等间接征象(图1h),可提高粘连性肠梗阻的诊断准确率[7-8]。肠道炎症性病变的诊断准确率分别为2/5和4/5,对腹股沟疝的诊断准确率均为100%(4/4)(图1e~1f)。还有乙状结肠扭转和胆石性肠梗阻各1例均诊断正确(图1g~1h),1例手术后腹腔内纱布包块误诊为腹腔内良性肿瘤。

当前肠梗阻的影像诊断从传统X线检查过渡到以CT检查为主的阶段,尤其是多排螺旋CT普及和图像后处理功能的完善,其肠梗阻部位诊断和病因诊断的准确率不断提高。其优点还在于可以与其他急腹症进行鉴别诊断,如胆囊结石急性发作、急性胰腺炎、急性阑尾炎和泌尿系结石等,并可以了解周围脏器的受累及有无周围淋巴结肿大及远处脏器的转移等。认为腹部螺旋CT结合MPR技术是一种新型的有效的检查手段,在肯定横轴位图像诊断基础上增加了诊断的新信息,使病因诊断水平得以提高,同时提供更直观、形象的图像,直观地显示病变的空间形态,尤其是病变的冠状面及矢状面的毗邻关系,易于临床医师把握病情,为制订手术方案和放疗计划提供客观依据。应用多排螺旋CT的MPR技术所获得的图像清晰、直观,检查程序简便,患者易于接受,认为临床上怀疑肠梗阻时,可首选多排螺旋CT的MPR后处理技术。

[1] Maglinte DDT,Balthazar EJ,Kelvin FM,etal.The role of radiology in the diagnosis of small-bowel obstruction(review)[J].AJR,1997,168(5):1171-1180.

[2] 江浩.急腹症影像学[M].上海:上海科学技术出版社,2005:5-8.

[3] 刘文瑾,张云,刘锦萍,等.多层螺旋CT多平面重建诊断急性肠梗阻病因的价值[J].临床放射学杂志,2006,25(5):439-442.

[4] Caoili EM,Paulson EK.CT of small bowel obstruction:another perspective using multiplanar reformations[J].AJR Am J Roentgenol,2000,174(4):993-998.

[5] Jaffe TA,Martin LC,Thomas J,etal.Small bowel obstruction:coronal reformations from Isotropic voxels at 16-section multi-detector row CT[J].Radiology,2006,238(1):135-142.

[6] 杜国忠,黄裕宏.64层螺旋CT图像后处理技术在肠梗阻病因诊断中的价值[J].中国CT和MRI杂志,2010,8(6):47-50.

[7] 季涛,王钦习,左云海.MSCT对肠梗阻病因诊断的探讨[J].医学影像学杂志,2009,10(19):1309-1311.

[8] 许传军,李晓东,刘林祥,等.MSCT及多平面重组技术在肠梗阻病因诊断中的应用价值[J].医学影像学杂志,2011,8(21):1214-1218.