半夏泻心汤加减治疗胃痞40例临床观察

毛晓琴, 孔繁羽

(四川省射洪县中医医院, 四川 射洪 629200)

慢性胃炎是不同病因引起的胃黏膜的慢性炎症或萎缩性改变。临床表现症状多种多样,或痞满,纳差,胀满,嗳气,上腹饱胀疼痛泛酸、嗳气、恶心、肠鸣,伴或不伴腹泻等。而西医治疗方面主要是根除幽门螺杆菌、抑制胃酸分泌和保护胃黏膜及促进胃肠动力等治疗。胃炎属于中医学的“胃脘痛”、“腹痛”等疾病范畴。中医药在治疗胃炎时,辨证论治,遣方用药,常较单用西医治疗能达到更好的治疗效果。笔者在2011年12月—2013年12月慢性胃炎治疗中,应用半夏泻心汤加减治疗胃痞辨证为寒热错杂,虚实夹杂证,取得满意疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 共80例胃炎患者,均为本院门诊及住院患者,按将80例患者按随机化数字法随机分为治疗组及对照组,治疗组40例,男24例,女16例;年龄22~75岁,平均48岁;病程3个月~15 a。对照组40例,男25例,女l5例;年龄25~73岁,平均45岁;病程6个月~18 a。均表现为心下痞满,呕吐,肠鸣,食欲不振,便溏或秘结,辨证为寒热互结,虚实夹杂证。其中慢性浅表性胃炎48例,慢性萎缩性胃炎13例,胆汁反流性胃炎19例,其中43例患者伴有幽门螺杆菌(HP)感染。在治疗过程中,2组组间性别,年龄、病程、临床表现等比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》(试行)慢性胃炎的诊断标准:(1)上腹疼痛、食欲不振、泛酸、恶心、肠鸣,伴或不伴腹泻。(2)胃镜检查:胃黏膜充血水肿或糜烂。

1.2.2 中医辨证标准 参考《中药新药临床研究指导原则》(2002版),根据痞满的主症及辨证特点制定。主症:① 胃脘痞满或胃胀;②满闷不舒,餐后尤甚;③按之柔软,压之不痛,望无胀形。次症:①恶心反胃;②反酸;③大便不调;④ 嗳气。舌脉无特定要求。证型确定标准为:①具备至少2项主症,舌脉基本符合,②具备主症1项和次症至少2项,舌脉基本符合;③以上条件具备任意1条即可。

1.3 治疗方法 基础治疗:祛除各种可能致病的因素,如避免进食对胃黏膜有强刺激的饮食及药品,戒烟忌酒。注意饮食卫生,防止暴饮暴食。积极治疗口、鼻、咽部的慢性疾患。加强锻炼提高身体素质。

治疗组及对照组均给予奥美拉唑20 mg/次,2次/d,枸橼酸铋钾片600 mg/次,2次/d,早晚餐前30 min服用。腹胀者加用吗丁啉10 mg/次,3次/d,餐前30 min服用,幽门螺旋菌感染者加用抗生素,可给予阿莫西林1 g/次,2次/d,克拉霉素0.5 g,2次/d。连服1周,继服奥美拉唑胶囊20 mg,日1次,连服4周。治疗组加服半夏泻心汤治疗,组方:半夏12 g,黄芩8 g,黄连6 g,白及12 g,黄芪15 g,干姜6 g,炙甘草6 g,大枣5枚。随证加减:泛酸嘈杂加乌贼骨、吴茱萸;胃脘痛甚加延胡索、白芍;脾胃虚寒去黄芩、黄连加肉桂;肝郁气滞加香附、柴胡;胃阴虚去干姜加生地黄、石斛;有胃出血者加三七粉、地榆炭。日1剂,水煎2次,取汁400 mL,早晚分服,疗程4周。治疗期间忌烟酒、辛辣。疗程结束复查胃镜,幽门螺杆菌,观察效果,并跟踪随访。

1.4 疗效标准 参考《中医内科学》[1]。①痊愈:临床症状基本消失,胃镜检查示胃黏膜基本恢复正常且无复发;②好转:临床症状消失或明显改善,胃镜下胃黏膜充血、溃疡等征象明显改观,范围缩小或者减轻;③无效:临床症状、体征缓解不明显且胃镜检查示原病灶无明显变化。

1.5 统计学处理 采用SPSS11.0软件对所有数据进行统计学处理,率的比较采用卡方检验。计量数据使用t检验;计数资料用卡方检验;P<0.05表示具有统计学意义。

2 治疗结果

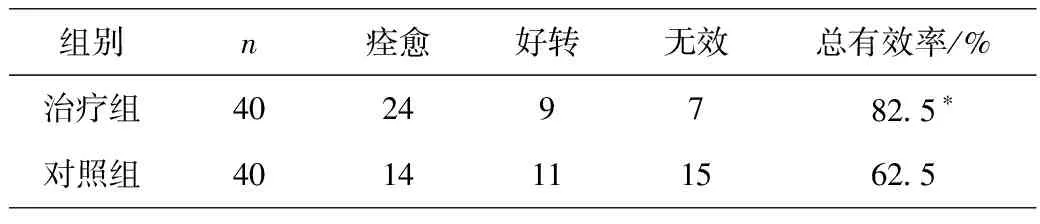

2组临床疗效比较 见表1。

表1 2组临床疗效比较

3 讨论

胃炎属中医“胃痞”、“胃脘痛”范畴。临床症状主要为脘腹痛、饱胀感、纳差以及嗳气等,正如《素问病机气宜保命集》:“脾不能行气于肺胃。结而不散,则为痞。”治则以辛开苦降、寒热平调,方用半夏泻心汤通降气机,使之脾升胃降,气机有调,上下无阻,阴阳平衡[2]。半夏泻心汤由半夏、黄芩、干姜、人参、炙甘草、黄连、大枣熬制成的,用于寒热平调,消痞散结。吴昆《医方考》卷1:“伤寒下之早,胸满而不痛者为痞,此方主之。伤寒自表入里,……若不治其表,而用承气汤下之,则伤中气,而阴经之邪乘之矣。以既伤之中气而邪乘之,则不能升清降浊,痞塞于中,故曰痞。泻心者,泻心下之邪也。姜、夏之辛,所以散痞气;芩、连之苦,所以泻痞热;已下之后,脾气必虚,人参、甘草、大枣所以补脾之虚。”方中重用半夏燥湿散结,和胃降逆而止呕,为全方之君药,黄芩、黄连味苦性寒,清热燥湿,苦泄通降,干姜温中散寒,人参、大枣、甘草健脾益气、益胃生津。诸药相配,能使温热清而肠胃和,升降复常[3]。

现代药理研究表明半夏泻心汤对胃有双向调节作用,能促进胃肠蠕动,防止反流,保护胃黏膜,增强机体免疫,提高机体耐缺氧能力[4],可通过调节脑及胃内自主神经分泌紊乱,改善胃溃疡症状,保护胃黏膜[5]。同时现代中药药理研究显示党参能够保护胃黏膜,黄连、黄芩可有效根除幽门螺杆菌,甘草则富含生胃酮能够促进胃黏膜再生,而干姜中的有效成分姜烯能有效抑制毒素对胃黏膜的损伤等[6]。

半夏泻心汤符合脾胃生理特性、病理特点,适合治疗脾胃病。临床值得推广应用。

参考文献:

[1]周仲瑛.中医内科学[M].2版.北京:中国中医药出版社,2007.

[2]万 强.半夏泻心汤在消化道疾病中的临床应用[J].陕西中医,2005,3(26):273.

[3]王益新.半夏泻心汤随证加味临床治疗36例慢性胃炎[J].中国医学创新,2009,6(20):109-110.

[4]赵炎,王国庆.半夏泻心汤实验研究现状评价[J].北京中医药大学学报,2000,23(1):42.

[5]张忠,司银楚,吴海霞,等.半夏泻心汤及其拆方对应激性胃溃疡大鼠胆碱能神经元的影响[J].中国中医基础医学杂志,2005,11(4):283-284,287.

[6]呼军明.半夏泻心汤加味治疗慢性胃炎65例[J].中国中医药现代远程教育,2011,9(16):98-99.