合并出血的颅内静脉系统血栓形成临床分析

李妮,慕鸿泽,赵传胜

(中国医科大学附属第一医院神经内科,沈阳110001)

合并出血的颅内静脉系统血栓形成临床分析

李妮,慕鸿泽,赵传胜

(中国医科大学附属第一医院神经内科,沈阳110001)

ClinicalAnalysisofCerebralVenous System Thrombosis Complicated by CerebralHemorrhage

对12例经颅脑CT、磁共振静脉血管成像(MRV)或数字减影血管造影(DSA)检查证实颅脑静脉系统血栓形成合并出血患者的临床资料进行分析,探讨其临床特点以及其进行抗凝、溶栓治疗的有效性及安全性。颅内静脉系统血栓形成合并出血的临床表现多样且无特异性,预后不良。影像学表现与动脉性出血及肿瘤性出血难以鉴别,早期诊断较为困难,颅脑磁共振成像(MRI)及MRV检查有助于明确诊断。治疗除加强脱水降颅压和其他生命支持外,溶栓及抗凝治疗是安全、有效的治疗方法。

颅内静脉系统血栓形成;静脉窦血栓;出血性梗死;尿激酶溶栓;抗凝

颅内静脉系统血栓形成(cerebral venous system thrombosis,CVST)是由多种原因所致的脑静脉回流受阻的一组血管疾病,包括颅内静脉窦和静脉血栓形成。颅内静脉窦血栓形成是一种少见的脑血管病,年发病率大约为4/100万人~5/ 100万人[1]。其病因复杂,主要分为感染性和非感染性。部分CVST可合并出血,临床无特异性症状和体征,头痛是常见表现,其他可表现为神经功能缺损、意识障碍、癫痫发作等。如诊断不准确、治疗不及时,致残率和病死率很高[2]。本研究通过对我院12例确诊为CVST合并脑出血患者的病因、临床表现、影像学资料、治疗及预后资料进行分析,探讨其发病特点及抗凝与溶栓治疗的有效性和安全性。

1 材料与方法

1.1 材料

选择2010至2013年我院神经内科收治的CVST患者45例,其中44例经颅脑磁共振静脉血管成像(magnetic resonance venography,MRV)检查证实,1例经全脑数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)检查证实。45例患者中,12例(26%)经颅脑CT扫描或颅脑MRI检查证实合并脑出血,其中男4例(33.3%),女8例(66.7%),年龄15~77岁,平均35岁。发病至出院10~53 d,平均23 d。病因为感染性因素2例(16.6%),均为合并急性中耳炎;非感染性因素6例(50.0%),其中5例(41.6%)处于产褥期,1例(8.3%)合并肾病综合征;其余4例(33.3%)无确切病因。

1.2 临床表现

12例患者均伴有头痛,其中癫痫发作6例(50.0%),肢体无力或活动不灵5例(41.6%),意识障碍2例(16.7%),言语不清2例(16.7%),精神症状1例(8.3%)。

1.3 颅脑MRI及DSA表现

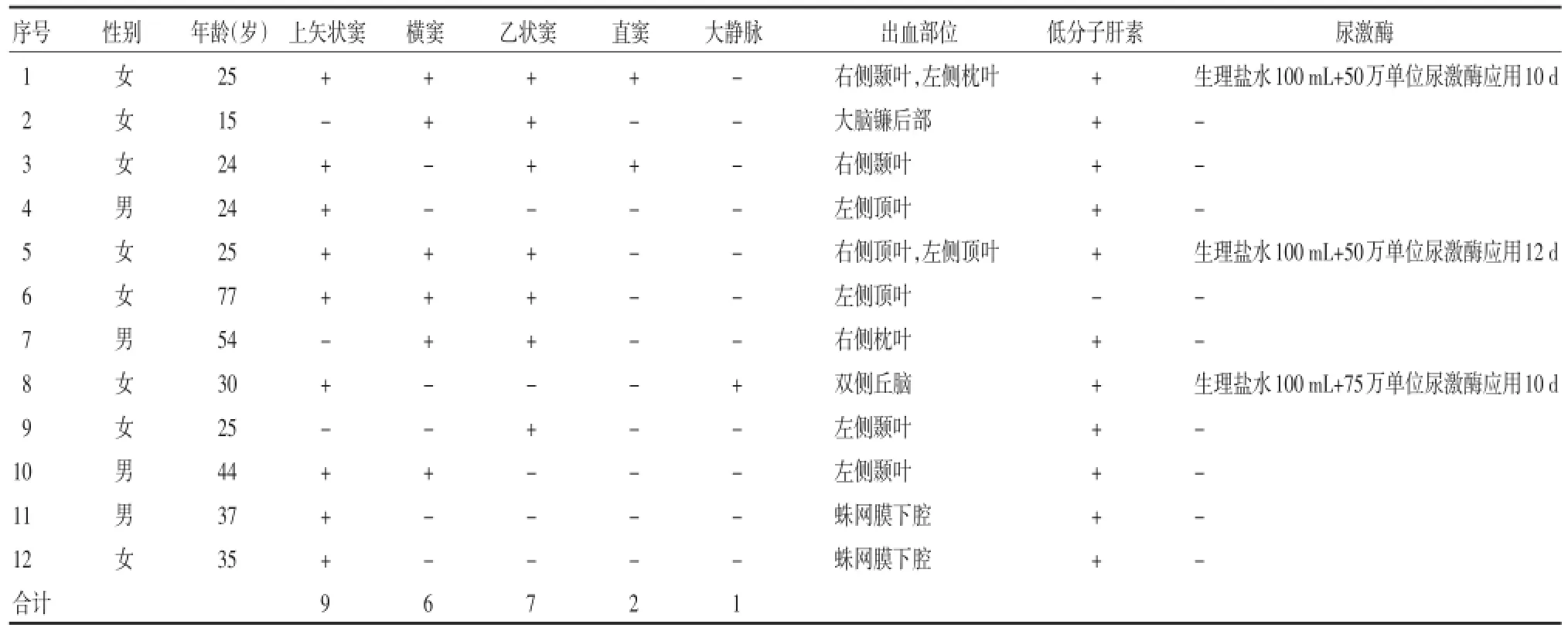

11例患者行颅脑MRV,1例患者行DSA,结果均显示颅内静脉系统不同程度充盈缺损、狭窄或闭塞。头MRI显示颅内静脉窦区异常信号影。其中出现上矢状窦血栓9例,横窦血栓6例,乙状窦血栓7例,直窦血栓2例。其中8例(66.7%)患者伴2处以上血栓(表1)。

1.4 颅脑CT表现

12例患者均行颅脑CT检查,可见斑片状、楔形不规则低密度影,其间可见单发或多发的点状、类圆形、斑片状等形态不规则、密度不均匀高信号出血灶。其中9例(75%)出血位于脑叶,2例出血位于双侧顶叶及颞叶的蛛网膜下腔,1例出血位于双侧丘脑。

1.5 治疗

12例患者均给予20%甘露醇或甘油果糖降颅压治疗。其中3例患者给予生理盐水100 mL和50万~75万单位尿激酶静脉滴注10~12 d不等的溶栓治疗,并联合低分子肝素皮下注射抗凝治疗。8例患者给予单纯低分子肝素皮下注射及拜瑞妥或华法林口服抗凝治疗,将国际标准化比值维持在2~3之间。1例患者病情较轻,仅伴轻微头痛,给予单纯降颅压及抗小血板治疗。

1.6 预后

3例患者给予小剂量尿激酶静脉滴注联合低分子肝素治疗,出院时1例遗留失语,2例临床症状明显好转,未遗留明显后遗症。8例患者给予单纯抗凝治疗,其中1例遗留混合性失语,1例遗留肢体瘫痪,1例病情加重后脑疝死亡,5例未遗留明显后遗症。1例患者给予单纯降颅内压治疗,未遗留明显后遗症。

2 讨论

2.1 CVST的发病率与病因

表1 12例合并脑出血的CVST患者资料

CVST的发生率不足所有卒中的1%,但死亡率较高(20%~78%)[3]。通常以儿童和青壮年多见,而儿童患者中又以感染引起的横窦、乙状窦和海绵窦血栓多见。脑静脉窦血栓形成的原因多种多样,约80%患者可找到明确危险因素,约20%~25%无原因可查[4]。本组患者中,约70%有明确危险因素,与文献报道相符。病因主要分为感染性和非感染性。感染性因素主要为头面部的化脓性感染,如面部危险三角区皮肤感染、中耳炎、乳突炎、副鼻窦炎、脑膜炎等。发病机制主要为头面部感染通过面静脉直接累及相应海绵窦,或感染部位毗邻的相应静脉窦所致,因而感染性的CVST中海绵窦、横窦和乙状窦是最常受累的部位。非感染性病因主要为各种导致血液呈高凝状态的疾病或综合症,如口服避孕药、妊娠、产褥期、脑外伤、血液病、内分泌紊乱等,其中上矢状窦血栓多见。约10%的CVST可合并颅内出血,且由于本病发病率低,临床报道较少,临床误诊率较高[5]。

值得注意的是,产褥期妇女是颅内静脉血栓形成的高危人群,本组3例合并多处颅内静脉血栓伴重度颅内高压患者均为产褥期妇女。其发生机制主要有解剖学因素、产褥期血液黏度高及机体免疫力低下易导致感染等病理生理学因素等。因而,临床上产褥期妇女出现头痛、呕吐、视乳头水肿、视力下降及肢体瘫痪、癫痫发作和意识障碍等,应该高度警惕颅内静脉血栓形成的可能[6]。

2.2 CVST导致出血的机制

脑静脉窦血栓形成后造成脑静脉回流受阻,静脉回流缓慢,血液黏滞性增加,导致广泛的血液流变学的改变,局部血液瘀滞,使脑皮层小静脉压升高,造成脑静脉破裂出血。也有学者认为,静脉窦血栓形成后血管狭窄可导致静脉血流速加快,是出血的诱因之一[7]。并发蛛网膜下腔出血的可能机制是脑静脉血栓导致局部炎性反应,血管通透性升高,血渗入蛛网膜间隙[8]。另外,静脉窦内血栓生长可以开放局部硬膜内的病理性血管通道,形成脑膜动静脉瘘,直接造成脑及脑膜的动脉血液经瘘口向皮层静脉内转流,局部的静脉内压力升高和存在病态畸形血管都可能引起蛛网膜下腔和脑实质内的出血[9]。

2.3 CVST合并出血的特点

CVST导致的出血常出现在脑叶,单侧或双侧均可发生,形态多为脑回型。白质和皮质下灰质的出血性梗死多位于与静脉窦相通的皮质静脉区域,有时可出现蛛网膜下腔出血或大范围硬膜下血肿[5],但头CT表现为大量的蛛网膜下腔出血很少见[8],多表现为横窦、乙状窦附近的小脑脑沟、颞叶脑沟的局限性出血灶。鞍上池、外侧裂池等较大脑池出血少见[8]。本组2例伴蛛网膜下腔出血的患者CT表现均为顶叶及颞叶的脑沟内局限性高密度影,出血量较少,与文献报道一致。

2.4 影像学特点

DSA可直接显示血栓的部位和轮廓,是诊断CVST的金标准,但由于是有创操作,价格昂贵,临床上应用受到一定限制。MRI及MRV对CVST的诊断具有较高的敏感性,二者联用能更好的诊断颅内静脉窦血栓[10]。本组患者中,除1例行DSA检查确诊外,其余患者都通过此种方式确诊。CVST在影像学上可表现为直接征象和间接征象[11]。直接征象是对静脉窦内血栓的直接显影,上矢状窦血栓时在CT上表现为“空三角征”,此征象特异性高,但阳性率低仅30%[10],本组患者中仅有1例患者存在此征象;直窦、Galen静脉血栓表现为条索征,但并不具特征性。直接征象在磁共振检查中表现为静脉窦血栓信号,而在DSA中表现为静脉窦不显影。本组患者在磁共振扫描中均有脑静脉内不同程度的充盈缺损及异常血栓信号。间接征象是静脉窦内血栓后导致的脑内继发病理生理表现,在CT上表现为缺血灶、脑实质出血、水肿等。静脉窦血栓伴出血与单纯动脉性出血不同,前者多为血肿周围边界不清,散在斑片状出血,部分出血可融合为大血肿,多靠近脑表面,而且血肿周围环以大面积低密度影。其梗死范围与动脉血管支配区域不符,多表现为椭圆形,扇形及不规则形低密度梗死灶,其中散在分布混杂形态不规则、密度不均匀的点状或斑片状高密度影[8]。本组所有病例在CT上均表现为斑片状、点状及条索状高密度影。在磁共振检查中,亦可见脑实质出血及梗死征象,上述间接征象出现率几乎100%。

2.5 治疗

颅内静脉系统伴出血为渗血所致,因此脑出血提示静脉系统闭塞重,侧支循环差。研究表明,非抗凝治疗患者再出血风险较抗凝治疗者大[10],表明CVST并发再出血的风险是由于静脉血栓的进展,而非应用抗凝药物所致。相反,抗凝和溶栓治疗可抑制血栓的进展,并建立侧支循环,改善临床症状,其治疗获益远远大于其引起出血的风险。对大部分患者,无论有无出血性梗死,目前都主张进行抗凝治疗[7]。

低分子肝素钠具有抗凝血因子Ⅹa活性,可抑制体内、体外血栓和动静脉血栓的形成,但不影响血小板聚集和纤维蛋白原与血小板的结合。在发挥抗栓作用时,出血的可能性较小。即使已经存在颅内出血,采用低分子肝素钠治疗亦是安全有效的[6]。但低分子肝素不能溶解已形成的血栓[12],在伴严重颅内高压的重症患者中疗效不理想,甚至可延误时机导致死亡。因此,如何尽快开通闭塞的静脉窦成为治疗重症静脉窦血栓的关键。尿激酶是一种纤溶酶原激活剂,能直接使纤溶酶原转变为纤溶酶,再将纤维蛋白降解为可溶性的小分子片段,从而发挥溶解血栓的作用[3],实现静脉窦的再通,从而缩短疗程。本组患者中,应用尿激酶者均为早期单纯抗凝效果不理想后加用尿激酶,从而使临床症状得到极大改善。因此,早期溶栓治疗是治疗成功的关键所在。

目前,除静脉给药进行溶栓治疗外,亦有报道显示血管内局部溶栓治疗能收到很好效果。近年来静脉窦内接触性溶栓取得了良好的疗效,大大降低该病致残率和死亡率[13],已成为颅内静脉窦血栓形成的有效治疗手段。该方法能够让足够浓度的溶栓药物与血栓更大面积、更长时间的接触。但对局部溶栓治疗的指征、药物种类、给药方案、剂量与溶栓治疗的终点等观点不尽一致。对严重的CVST患者,如伴大面积脑梗死的患者,溶栓可能增加出血的风险[14]。但也有报道表明,合并颅内出血的CVST患者局部溶栓后症状明显改善,术后未见病灶扩大,预后良好[15]。总之,目前尚无治疗CVST的统一的方案。

综上所述,合并出血的颅内静脉血栓是CVST的一个特殊类型,发病率不高,儿童及中青年多发,可急性或亚急性起病,多以头疼、恶心、呕吐为首发症状,早期易被忽略。临床表现及实验室检查缺乏特异性。CT所表现的颅内出血,难以与其他出血性疾病如肿瘤等相鉴别。DSA为确诊金标准,但为有创操作,费用昂贵,早期诊断受到限制,MRI结合MRV被认为是最好的无创性脑静脉成像诊断方法,对较大的脑静脉和静脉窦显示较好,是早期诊断CVST的有效检查。如何快速的解除静脉系统的梗阻是治疗的关键,内科通常采用的抗凝仍是目前治疗脑静脉和静脉窦血栓的主要方法,即使在合并颅内出血的情况下,也常作为治疗的首选方式。在颅内压居高不下、出血明显时进行单纯抗凝治疗,缓慢化解脑深静脉血栓的作用仍然有限[9,15],对重症CVST患者效果不佳,与尿激酶溶栓治疗相结合更有利于打开闭塞的静脉通道,缩短病程。目前局部溶栓治疗方法多种多样,尚无大规模临床对照试验证实其优越性。且对于溶栓指征、尿激酶剂量等尚缺乏统一意见,尚需大样本、随机、双盲、对照研究对相关问题进一步探讨,以更好地指导CVST的临床治疗。

[1]贾建平,崔丽英,王伟,等.神经病学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2010:203.

[2]徐树军,伍丽红,袁玉英,等.以脑出血为主要临床表现的颅内静脉窦血栓4例报告[J].中风与神经疾病杂志,2007,24(4):498-499.

[3]杨新丽.小剂量尿激酶治疗颅内静脉窦血栓18例临床观察[J].中国实用医药,2008,3(31):106-107.

[4]卢万俊,周红,秦敬翠,等.以脑出血为首发症状的静脉窦血栓形成[J].中华脑血管病杂志,2009,3(2):45-46.

[5]高冉,薛素芳,刘秀珍,等.脑静脉系统血栓形成并发出血性梗死的临床分析[J].现代中西医结合杂志,2009,18(34):4214-4215.

[6]刘建辉,解旭东,任爱兵,等.抗凝联合溶栓治疗产后颅内静脉窦血栓形成[J].中国综合临床,2010,26(9):997-999.

[7]徐娉.出血性脑静脉窦血栓13例临床分析[J].中国实用医刊,2011,38(5):19-20.

[8]罗望池,李贵富,李铁林,等.以蛛网膜下腔出血为表现的颅内静脉窦血栓形成4例报告[J].中国神经精神疾病杂志,2011,37(2):114-116.

[9]李宝民,李生,曹向宇,等.出血性脑静脉窦血栓的血管内治疗[J].中华神经外科杂志,2005,21(12):709-712.

[10]方方,邹丽萍.颅内静脉窦血栓[J].中国当代儿科杂志,2006,8(3):21l-215.

[11]杨志华,刘磊,李少明,等.颅内静脉窦血栓形成CT、MRI及DSA不同影像征象的比较分析[J].广东医学,2011,32(24):3230-3232.

[12]Sacco RL,Adams R,Albers G,et a1.Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack:a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke:co-sponsored by the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention:the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline[J].Stroke,2006,37(2):577-617.

[13]赵常坤,张全斌,许金明.重症颅内静脉窦血栓形成的血管内小剂量持续溶栓治疗[J].中风与神经疾病杂志,2010,27(2):171-172.

[14]温宏峰,杜继臣,李继来.血管内治疗与单纯抗凝治疗颅内静脉窦血栓形成的疗效分析[J].中国脑血管病杂志,2009,6(1):24-28.

[15]Niesen WD,Rosenkranz M,Schummer W,et a1.Cerebral venous flow velocity predicts poor outcome in subarachnoid hemorrhage[J].Stroke,2004,35(8):1873-1878.

(编辑 陈姜)

R743.32

A

0258-4646(2014)06-0561-03

辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LR2013039)

李妮(1987-),女,硕士研究生.

赵传胜,E-mail:zhaochsh@hotmail.com

2014-03-08

网络出版时间: