超声诊断新生儿先天性小肠闭锁

张雪华 陈文娟 张号绒 谷小萍 曾甜甜

超声诊断新生儿先天性小肠闭锁

张雪华 陈文娟 张号绒 谷小萍 曾甜甜

肠闭锁是指胚胎期肠管发育,在再管化过程中部分肠管终止发育造成肠腔完全或部分阻塞。完全阻塞为闭锁,部分阻塞则为狭窄。肠闭锁可以发生于肠道任何部位,但以回肠最多见,十二指肠次之,结肠罕见,是新生儿肠梗阻的常见原因之一。早期诊断肠闭锁主要依靠临床症状和体征、腹部平片及消化道造影检查,造影检查能具体确定消化道梗阻的部位及细节[1]。既往超声诊断肠闭锁的报道多经产前超声确诊,根据胎儿肠管进行性扩张及羊水增多等提示肠闭锁,并初步判断梗阻的部位[2]。超声诊断新生儿肠闭锁的报道较少,本文通过回顾性分析41例新生儿小肠闭锁的超声表现,为临床诊断提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2012-01~2013-07于湖南省儿童医院新生儿外科经手术证实为小肠闭锁的41例患儿,出生年龄80 min~1个月,一般资料见表1,其中27例患儿出生后即呕吐,5例伴有腹胀;5例患儿术中放弃治疗。

表1 41例小肠闭锁新生儿的一般资料

1.2 仪器与方法 采用GE Vivid-E9、Siemens Acuson Sequia 512型彩色多普勒超声诊断仪,探头频率5~10 MHz。排除肝胆疾病及其他可能引起新生儿呕吐、腹胀的疾病。患儿取平卧位,腹部行常规切面全方位扫查,观察肠管的形态、肠壁结构、厚度、肠腔、肠系膜、肠蠕动及腹腔内其他情况,如腹腔积液、肠系膜上动、静脉的位置关系;当发现肠管内径增宽、肠壁变薄、张力增大时,追踪其走形,找到扩张与非扩张肠管的交界段,探查肠腔内是否存在异常分隔,并在扩张肠管后方或扩张的肠管间寻找充盈差的细小肠管或能清楚显示的肠管。必要时饮水或经胃管注入生理盐水后观察肠管的变化或梗阻的位置。

1.3 病理分型 采用Grosfeld改良法[3]:I型:隔膜闭锁,肠腔为一隔膜阻塞,肠管及系膜保持连续性;隔膜中央可有针眼大小的孔隙,极少数小孔位于隔膜边缘。II型:盲端闭锁,闭锁两端的肠管均呈盲袋,两端间有索带相连,肠系膜保持连续性。IIIa型:盲端闭锁,肠系膜分离;闭锁两端呈盲袋,两盲端间肠系膜呈V形缺损。IIIb型:苹果皮样闭锁(Apple-Peel闭锁),闭锁部位于空肠近端,闭锁两盲端分离;肠系膜上动脉发育异常,仅存留第一空肠支及右结肠动脉,或回结肠动脉成为闭锁远端小肠唯一的营养血管。IV型:多发性闭锁,小肠多处闭锁,可呈I、II、IIIa型同时并存,闭锁部位及数目不等。小肠与结肠同时存在多发性闭锁者较罕见。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0软件,3组患儿扩张肠管内径比较采用单因素方差分析,两两比较采用LSD法,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

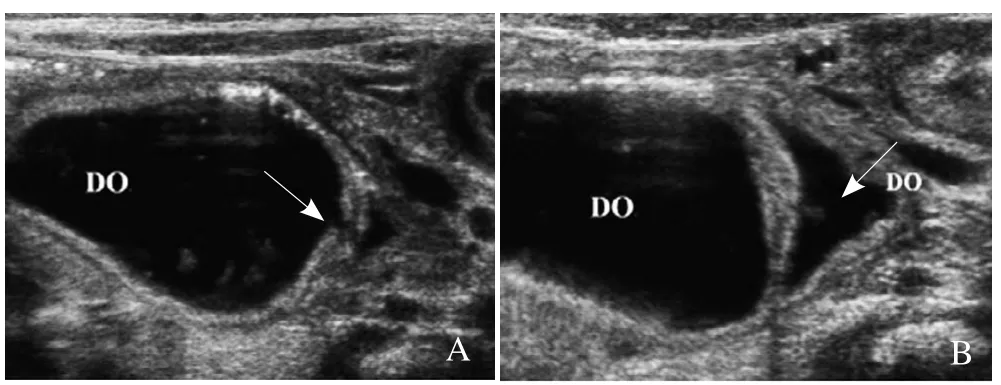

2.1 超声声像图特征 7例十二指肠闭锁患儿超声表现为十二指肠段肠管扩张,内径约12~23 mm,肠管张力增大,十二指肠以下的肠管显示困难或充盈、充气差,2例I型闭锁于扩张肠管末端见强回声条状隔膜,肠内容物呈线样通过隔膜(图1A、B)。11例空肠闭锁及23例回肠闭锁患儿腹腔可见部分肠管扩张(肠管内径14~50 mm),肠管壁薄、张力增大,13例肠管内径增宽不明显,但肠管张力增大,呈小腊肠样。超声示扩张的肠管间或后方能见到细小的肠管,内径<10 mm(图2A、B),或无明显肠内容物、肠气充盈的肠管显示清楚,2例肠管细如“蚯蚓”样(图3),肠壁黏膜回声于中心聚集,清晰可见,但肠腔近似闭合。4例I型肠闭锁可见强回声条状隔膜,3例II型或III型肠闭锁可探及呈盲端样改变的闭锁处肠管。当肠闭锁合并肠坏死或肠穿孔时,肠管蠕动减弱,肠管壁增厚,腹腔内可见透声差的积液。

图1 男,16 d,十二指肠闭锁(隔膜型)。超声示十二指肠水平部以上肠管扩张,水平部可见一稍强回声分隔,分隔中部可见针孔样回声中断(箭,A);经胃管注入生理盐水后,液体可通过分隔中部的小孔进入远端扩张不明显的肠管内(箭),经手术证实为十二指肠水平部隔膜,隔膜上可见小孔(B)。DO:十二指肠

图2 女,15 h,先天性肠闭锁、胎粪性腹膜炎、肠系膜血管发育畸形(IIIb型)。超声见腹腔部分肠管明显扩张(A);于右中上腹扩张的肠管后方探及未充盈、充气欠佳的肠管(箭),内径<5 mm(B)

图3 女,1 h,先天性回肠闭锁。超声显示腹腔部分肠管扩张,于右中上腹探及细小的肠管,内径约2~3 mm,肠管充盈差,扭曲,呈“蚯蚓”样(箭)

十二指肠闭锁组、空肠闭锁组及回肠闭锁组扩张肠管平均内径分别为(17.33±4.27)mm、(17.33±4.27)mm、(23.38±8.50)mm,总体扩张肠管内径为(20.87±7.44)mm,结果显示3组间肠管扩张内径两两比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

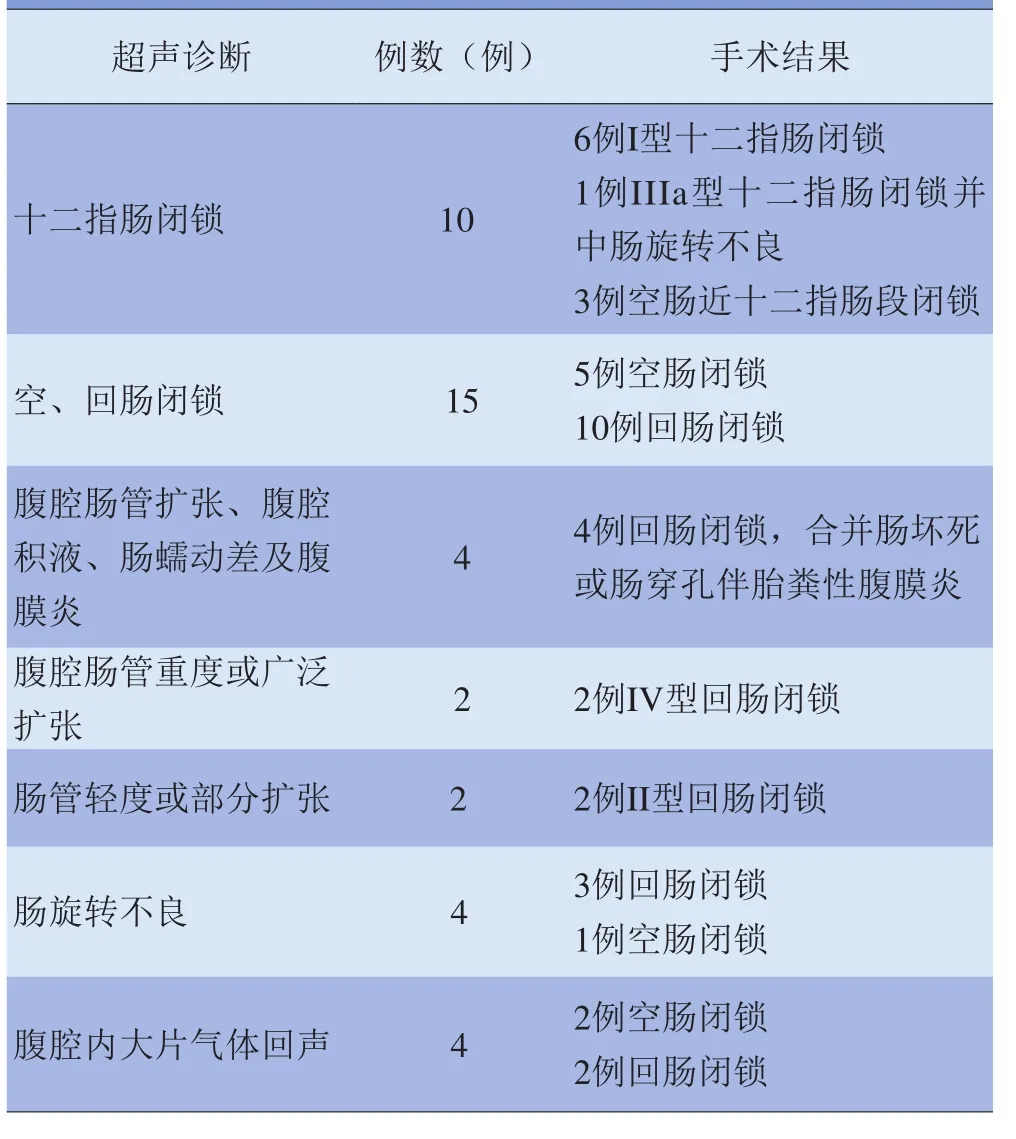

2.2 超声诊断与手术结果对比 41例新生儿的超声诊断结果与手术结果比较见表2。

3 讨论

先天性肠闭锁是引起新生儿肠梗阻的常见原因[1],由于其病理类型多样,临床表现各异,早期容易与其他先天性或后天性消化道疾病相混淆,不能及时明确诊断,延误外科手术治疗的时机。腹部平片均显示肠闭锁不同平面的肠梗阻,梗阻近端肠管扩张,可见宽大的气液平面,远端肠管无明显肠气或极少量肠气,并可以确定是高位还是低位梗阻。高位梗阻行上消化道造影即可诊断,并能够同时发现肠旋转不良等其他消化道畸形;低位梗阻可以行结肠造影或钡剂灌肠,可见胎儿型结肠表现。结合腹部平片和消化道造影可以初步推测闭锁的位置,为选择手术切口提供依据[4]。随着超声技术的发展,新生儿疾病的诊断越来越依赖于超声检查,在临床工作中,对分娩后频繁呕吐、腹胀、不排胎粪、排少量白色胶冻样便或有正常胎粪排出但呕吐、腹胀不能缓解者,尤其是急诊病例,首先行超声检查,若超声及时发现肠闭锁的征象,可以为后续诊治提供更准确的方向,争取最佳手术时机。

表2 41例患儿超声诊断与手术结果比较

3.1 隔膜的观察 本组41例患儿中,以回肠闭锁最多见(23例),与Watanabe等[5]的报道结果一致;其次为空肠闭锁(11例)及十二指肠闭锁(7例),其中十二指肠闭锁以隔膜型即I型多见(6/7),超声表现为十二指肠段肠管扩张,内径约12~23 mm,肠管张力增大,十二指肠以下的肠管显示困难或充盈、充气差,2例I型闭锁部分隔膜型于扩张肠管末端见强回声条状隔膜,注水后见液体呈线样通过隔膜缺口处。而临床一般疑诊为梗阻的新生儿会插胃管行胃肠减压,故部分十二指肠闭锁患儿不能显示扩张的十二指肠。如果可以确诊为梗阻,则经胃管注入生理盐水,30 min后观察液体通过情况,有助于发现扩张与非扩张肠管的交界,也能观察到隔膜结构,有利于判断梗阻的具体部位。本组3例患儿最终确诊为空肠近十二指肠段梗阻,因梗阻距屈氏韧带不超过5 cm,容易误诊,但若注水后进行仔细观察,则有助于两者的鉴别诊断。

3.2 肠闭锁肠管形态及张力的变化 空、回肠闭锁多为单发,多发性闭锁的发生率为6%~32%[6]。本组空、回肠闭锁患儿以单发多见,空肠闭锁以I型多见(5/11),而回肠闭锁以II型多见(12/23):腹腔可见部分肠管扩张(14~50 mm),肠管壁薄、张力增大,13例肠管内径增宽不明显,但肠管张力增大,呈“小腊肠”样。在扩张的肠管间或后方可见细小无明显肠内容物、肠气充盈的肠管,内径<10 mm,肠管因肠气少而容易显示,尤其是在高位空肠闭锁时更明显:腹腔内能清晰显示较长一段肠管,其肠壁层次清楚,肠腔几乎无内容物,近似闭合的肠管,这是肠闭锁特征的超声改变。部分肠管细如“蚯蚓”样,肠壁黏膜回声于中心聚集,但肠腔近似闭合。因此,在检查过程中需要用探头轻轻加压,挤开肠气和扩张的肠管,找到细小的肠管是诊断肠闭锁的关键。本组16例术前超声检查未提示肠闭锁,6例超声检查显示了细小充盈差的肠管,但被检查者忽视,这与检查者经验不足有关。对于并发肠穿孔、肠坏死的患儿,扩张肠管及腹腔内积液会加大探查的难度,经加压推开扩张的肠管,亦能发现细小的肠管,因此要重视对细小肠管的扫查,避免漏诊。本组病例中,超声扫查5例疑似中肠旋转不良,但术后结果显示4例为误诊,1例与超声检查结果相符。3例术后诊断为合并中肠旋转不良,超声扫查未提示,因此在检查过程中,尤其是空肠以上部分肠管扩张的患儿,需注意观察肠系膜血管的部位。

3.3 不同类型肠闭锁肠管内径的差异 本研究结果显示,十二指肠闭锁、空肠闭锁及回肠闭锁超声测量的扩张肠管内径的宽度差异无统计学意义,提示小肠闭锁后,肠管扩张的内径较相似,肠管内径对肠闭锁部位的鉴别无重要价值。

3.4 鉴别诊断 ①十二指肠闭锁与环状胰腺:超声均可见十二指肠扩张,但较难显示环状的胰腺组织,难以鉴别。注入生理盐水后观察,环状胰腺梗阻部位在十二指肠降部,故不会出现十二指肠降部以下的肠管扩张;而隔膜型闭锁注水后发现扩张与细小肠管间的隔膜。②小肠闭锁合并肠神经发育不良与先天性巨结肠:先天性巨结肠患儿腹腔大量胀气,尤其以左半结肠及直肠扩张明显,肠管内常可见干结的粪块;小肠闭锁患儿除发生肠穿孔外,大多数不会出现很严重的腹腔胀气,因为闭锁下段的肠管基本无肠内容物及肠气充盈,肠管内气体少,能比较清晰地显示腹腔内肠管、肠系膜等结构,而且先天性巨结肠患儿超声检查很难观察到细小的肠管。

[1] 周际昌. 实用内科肿瘤学. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 29.

[2] 鲍建华, 乔键, 陈君贤, 等. 新生儿肠闭锁产前诊断及产后治疗. 现代实用医学, 2009, 21(12): 1325, 1327.

[3] Grosfeld JL, O'Neill JA, Coran AG, et al. Pediatric surgery. 6th ed. Philadelphia: Mosby, 2009: 1269-1288.

[4] 邵雷朋, 潘登, 王献良. 先天性肠闭锁88例诊疗体会. 中国医疗前沿, 2013, 8(5): 66, 68.

[5] Watanabe Y, Ando H, Seo T, et al. Two-dimensional alterations of myenteric plexus in jejunoileal atresia. J Pediatr Surg, 2001, 36(3): 474-478.

[6] Ekwunife OH, Oguejiofor IC, Modekwe VI, et al. Jejunoileal atresia: a 2-year preliminary study on presentation and outcome. Niger J Clin Pract, 2012, 15(3): 354-357.

先天畸形;肠闭锁;超声检查,多普勒,彩色;新生儿筛查;婴儿,新生

2014-02-11 【修回日期】2014-07-20

(本文编辑 邓玉娟)

R722.19;R445.1

湖南省儿童医院特检科 湖南长沙 410007

张雪华 E-mail: xia0xue520@163.com

10.3969/j.issn.1005-5185.2014.08.023