宗教旅游为动力的文化传承与建构

——以藏传佛教寺院西安广仁寺“燃灯节”为例

庞 玮 马耀峰

(陕西师范大学旅游与环境学院 陕西西安 710062)

宗教旅游为动力的文化传承与建构

——以藏传佛教寺院西安广仁寺“燃灯节”为例

庞 玮 马耀峰

(陕西师范大学旅游与环境学院 陕西西安 710062)

西藏旅游热背景之下,藏传佛教文化备受关注,以此为核心的宗教旅游,即使在西藏以外的地方,也吸引着越来越多的旅游者。旅游是改变地方文化的重要因素之一,在宗教旅游的驱动之下,文化的传承与建构,显现出更加丰富的形式与新的特点。宗教节庆是宗教旅游的重要组成,其反映的宗教旅游现象具有代表性和研究意义。文章以藏传佛教寺院西安广仁寺及其燃灯节为研究个案,从文化人类学的角度,结合旅游动力机制分析,研究近年来以宗教旅游为动力形成的宗教文化的传承与建构。

宗教旅游;旅游驱动;宗教文化;藏传佛教

一、引言

宗教旅游是旅游行业中快速发展的行业[1],作为以宗教文化体验为核心的旅游形式,宗教旅游有别于传统意义的信徒朝圣,涵盖非宗教徒文化体验动机和宗教徒的朝圣动机。欧洲的宗教旅游系统将宗教旅游(Religious tourism)划分为三种类型:第一,以虔诚的宗教朝圣为重点,而非吸引世俗的旅游;第二,由寺院历史、艺术和旅游景点的特点所组成的复合型的宗教旅游景点;第三,地方宗教节庆[2]。

现代人生活在喧闹、浮躁、快节奏的水泥都市之中,承受来自工作生活的重重压力,渴望寻求安详静谧的内心世界,而安静的寺院环境、追求内心平和的宗教思想、庄严殊胜的宗教节事,恰恰满足了人们的这一需求,成为当今的文化热点和旅游热潮,如佩戴佛珠手链的人随处可见,又如近年来西藏旅游的持续升温。文化在本质上是动态的[3],旅游作为改变地方文化的重要因素之一,使得文化在其驱动之下,形成具有新特点的文化传承和建构形式。

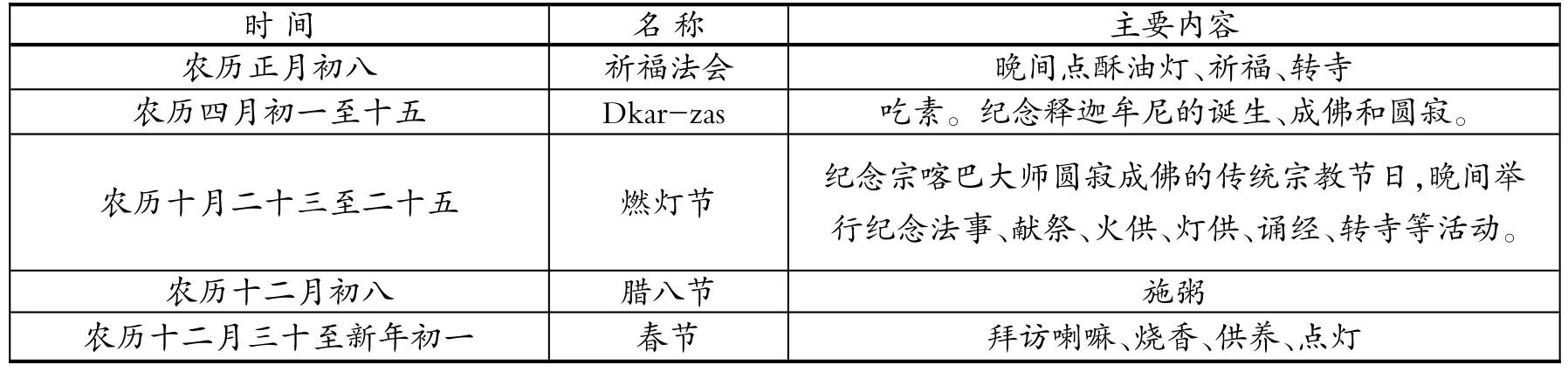

表1 广仁寺主要节事活动

二、个案:西安广仁寺及其宗教节庆

本文根据多年来的田野调查,从文化人类学的角度,结合旅游动力机制分析,以藏传佛教寺院西安广仁寺及其宗教节庆为例,分析近年来以宗教旅游为动力形成的宗教文化的传承与建构。

(一)藏传佛教寺院西安广仁寺

西安广仁寺位于西安市西北城隅,现存面积约16亩,是陕西省目前唯一的藏传佛教寺院,1983年被国务院列为汉族地区佛教全国重点寺院。从1705年建寺至今,广仁寺已有307年的历史,是继康熙帝在北京敕建黄寺之后,建成的第二座藏传佛教官方寺院。

康熙四十二年(1703年)十月十二日,康熙帝大规模西巡,自北京经保定、太原,南渡黄河,入潼关,抵达西安。巡陕历时半个月,其中在西安驻扎共八天。在西安期间,康熙帝下令拨专款敕建广仁寺[4]。据《康熙朝满文朱批奏折全译》中记载,康熙四十三年(1704年)五月十三日,西安将军博霁、陕西巡抚鄂海在给康熙帝的奏折中说:“……四十二年冬,皇上临幸陕西,回銮时特颁谕旨,赏银交付奴才,于教场西北隅创建大庙。工竣,奴才等奏闻,复奏请庙名、大殿挂匾。蒙皇上体恤,以大字书庙名,命名为广仁寺,并赐大殿御书慈运锡殷大字匾额,一并赍到后,奴才等恭雕两匾额字工竣,已于去年十月初七吉日敬悬。今年正月十一日,敬移开元寺诺特哈达喇额赫[5]佛供献毕,我等遵旨以喇布札布巴喇嘛为达喇嘛,选小喇嘛十五名,共祝圣寿无疆,诵经七日。时西安满汉文武大小官员、兵丁、通城士民等皆齐集,纷纷拈香叩头,不胜欢悦,言皇上临幸西安,遍赏天恩,且建此大庙,未令民出一力,赏赐库银,为国民照内地式样建美庙”。奏折中反映出广仁寺敕建之初的重要内容:第一,广仁寺开始修建的时间是康熙四十二年冬(1703年);第二,广仁寺的性质是敕建的官办寺院,它是由康熙帝“特颁谕旨”下令修建;第三,建寺经费出自国库;第四,康熙帝赐寺名且为大殿赐匾额“慈运锡殷”;第五,寺院弘传藏传佛教宗法;第六,康熙帝选任喇布札布巴为寺院住持,赐僧衔“达喇嘛”;第七,广仁寺已开始举行佛事活动为康熙帝祝寿;第八,广仁寺样式采用内地汉传佛教寺院建筑风格。1705年,广仁寺建成。初建的广仁寺,在当时的西湖园一带,东北临八旗练武场(今名习武园);南至玉祥门旁今总工会大楼以北,邻云居寺;西、北两面以城墙为界。寺院坐北朝南,分为前、中、东三院。

历经了兴盛与衰落,劫难与复兴,现存的广仁寺仅保留了中院,主要建筑有:寺前广场、佛祖八宝塔、山门、十八罗汉影壁、法物流通处、康熙碑亭、放生池、天王殿(千手观音殿)、地宫、万年灯亭、无量寿佛殿、护法金刚殿、度母殿、接待室、财神殿、宗喀巴殿(千佛殿)、经堂(已拆除)、大雄宝殿。

(二)广仁寺的宗教节庆——燃灯节

藏传佛教寺院本身包含了丰富庞杂的文化层面,因而以信仰为前提,旨在宣法讲经、普度众生的宗教节庆活动就显得纷繁多样。西安广仁寺的主要节庆有正月初八祈福燃灯法会、燃灯节、腊八节等(见表1)。其中,燃灯节是该寺规模最大的节事活动,为期三天,最后一晚最为隆盛,每年吸引数以千计的游客前来参观。

燃灯节,藏语称作“dgav-ldan-lnga-mchod”,汉语音译为“甘丹安曲”,是为了纪念藏传佛教改革家、格鲁派创始人宗喀巴大师圆寂而举行的活动,于每年藏历十月二十五日举行。这天凡属格鲁派的各大小寺庙、各村寨农牧民,都要在寺院内外的神坛上、家中的经堂里点酥油灯,昼夜不灭。佛教密宗有“五供”:涂香、供花、烧香、饭食、灯明。在藏传佛教中,灯供和火供具有与施舍一样的功德。点燃一盏酥油灯,也就点燃了自己内心的智慧。

广仁寺的燃灯节活动为期三天,从农历十月二十三日至二十五日,尤其以二十五日最为隆重。具体仪轨为:

二十三日:8:00-12∶00,13:00-14:00,集体依次诵唱《皈依颂》(skyabs-vgro)、《药师佛经》(sman-blavi-bde-bsheks-brgyad);14:00-17:30,集体诵《大日如来经》(kun-rig)。

二十四日:8:00-12∶00,13:00-14:00,集体依次诵唱《皈依颂》(skyabs-vgro)、《密宗五大金刚经》(mgon-chos-sna-lnga);14:00-17:30,集体诵《大日如来经》(kun-rig)。

二十五日:从清晨僧人们就开始集体诵经,这一天所诵的经文比平日多出许多。诵经的内容和顺序是:《宗喀巴赞》(dze-tsong-kha-pa-labstod-pa)、《皈依经》(skyabs-vgro)、《忏悔经》(ltung-bshags)、《上师瑜伽》(dgav-ldan-lhabrgya-ma)、《宗大师生平偈赞》(dpal-ldan-sagsum-ma)、《三世因果经》(skabs-gsum-pa)、《yontan-gzhir-gyur-ma》、《入菩萨行愿品》(bzangspyod-smon-lam)、《初中后善愿》(byams-bavismon-lma)、《往生西方极乐世界发愿文》(spyodvjug-smon-lma)、《往生北方香巴拉愿文》(thogmthav-bar-gyi-smon-lma)、《格律圣教增长愿文》(bde-smon)。

晚上六点至七点,先集体诵《忏悔经》(ltungbshags)、六字大明咒 (om-ma-ni-pê-mê-hum)。诵经后,在广仁寺度母殿前举行仪轨。法螺长鸣,一名着蒙古族盛装的工作人员按仪轨敲击法鼓,喇嘛信众云集殿前;与传统藏传佛教寺院略有不同,仪轨的司仪由盛装汉服的居士担任;先火供、后焚香祭拜,众僧在寺住持的带领下向宗喀巴殿方向叩首。礼成后众僧口诵六字大明咒转寺,参加仪式的游人则自发排队跟随僧人之后,广仁寺的志愿者们为游人发香,大家手持佛香转寺,队伍浩浩荡荡、首尾相接。寺内只空出转经步道,其余的空地及寺外的广场上,全部用酥油灯拼成各式宗教吉祥图案。夜幕降临,酥油灯全部点亮,寺内外烛光涌动,人潮川流,唱诵声婉转悠扬。僧人转寺三周后礼毕,游人或驻足赏灯,或继续转寺——三周、七周、九周,甚至更多;不断有游客加入转寺队伍。这时寺院内外到了最热闹的时刻,转寺的人、燃香祭拜的人、还有观赏酥油灯的人、点灯的人、叩拜的人、转玛尼轮的人、拜访喇嘛的人。人群、颂唱、烛光、香火交织寺内。直到接近晚上十一点,人群才逐渐散去。

三、分析:旅游驱动力与文化的传承与建构

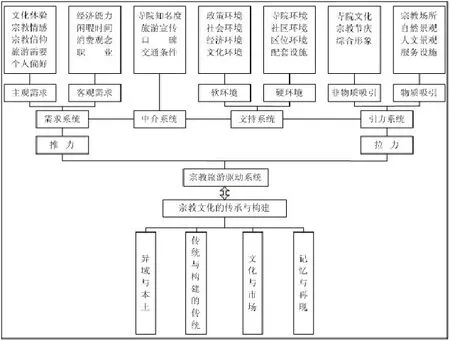

以旅游作为驱动力可能给地方文化带来多重影响和后果[7],包括城市形象、历史传承、文化诠释等方面[8]。文化的传承与建构,是旅游驱动力带来的重要影响之一。人的需求是推力形成的原动力,虽然关于宗教旅游的界定还存在一定争议,但学术界普遍认为宗教文化体验是旅游者的核心动机[9],文化吸引在宗教旅游驱动中占有重要地位,表现为推力中的文化体验和拉力中的寺院文化、宗教节庆等(见图1)。

(一)宗教旅游驱动系统

在动力机制理论的推-拉模式(Push-Pull Model)中,推动宗教旅游有两种主要力量,一是旅游需求系统形成的推力,人类丰富精神文化的需求是宗教旅游发展的最根本动因。现代宗教旅游有着更加广阔的范围,动机更加世俗化、强调的是旅游者个性化的、精神上的意义[10]。这种动因在宗教旅游驱动系统中起推动作用,使整个驱动系统得以启动。二是作为旅游吸引系统的拉力,即旅游吸引物,包括非物质吸引和物质吸引。推力和拉力是宗教旅游驱动系统中最主要、最根本的两个系统,是整个宗教旅游驱动系统的一部分。完整的宗教旅游驱动系统由需求系统、引力系统、中介系统、支持系统四个系统组成,除了推-拉力两个系统之外,还有中介系统和支持系统。

图1 宗教旅游驱动力与宗教文化的传承建构模型

人对旅游的需求是旅游发展的原始推动[11]。宗教旅游驱动系统中的需求包括主观需求和客观需求。文化体验、宗教情感、宗教信仰、旅游需要、个人偏好是主观需求的五个主要构成层面,随着宗教行为趋于简化、信仰方式趋于多元[12],人们的宗教情感、信仰、文化体验需求都可以通过旅游的方式实现,形成了宗教旅游需求的源动力,另外经济能力、闲暇时间、消费观念、职业做为客观需要的主要方面决定着需求是否能最终转化成为出游的推力。引力系统包括物质吸引和非物质吸引。宗教学认为,空间并不是均质的(homogeneous),世界上总有一些地方会具有特别性,存在着与其他地方的不同品质,这个地方就是神圣之地[13],因此,空间的吸引,如宗教场所、自然景观、人文景观、服务设施成为物质吸引的主要构成,寺院文化、宗教节庆、综合形象则成为非物质吸引的三个主要构成部分。支持系统包括硬环境和软环境,寺院环境、社区环境、区位环境、配套设施是硬环境的重要组成部分,是宗教旅游发展的区域硬件建设的主要支持要素。宗教旅游发展需要一个社会安定、经济规范、市民文明、运作顺畅的发展软环境[14],政策环境的支持在宗教旅游的软环境中占据尤为重要的地位,它对宗教旅游的发展不仅具有导向性,同时还表现出限制性。如传统佛教文化中的“挂单”在现行政策中不被允许。社会环境、经济环境、文化环境则构成了宗教旅游的大环境。中介系统主要包含寺院知名度、旅游宣传、口碑、交通条件,它是联络产品和消费的中间环节,一方面把产品推向市场,引导消费,将旅游需求转化为旅游行为;另一方面又将需求信息反馈给供方,指导生产。

(二)宗教旅游驱动下的文化传承与建构

宗教作为文化价值的源泉和载体受社会背景影响以及影响社会背景。正如斯里兰卡的佛教不同于日本的佛教,藏传佛教不同于长安佛教,但同时,社会又受到它所包围的宗教的改变。宗教是一种文化现象,但又不仅仅是文化现象,在仪式当中,因为集体、情绪、气氛等种种因素共同构造出道德和社会集体感。宗教文化同样具备文化的本质属性,即恒常的变迁性;而旅游活动中最常见的一种情形就是游客到自己不熟悉的地方和人群中去观光和体验,这其中就会不可避免地与不同人群进行交流和接触。在这种交流和接触的背后,又代表着异质文化之间的碰撞,毫无疑问,不同类型文化之间的碰撞会对接触双方产生或直接、或间接的影响。因此,现今世界的旅游热潮,便成为文化碰撞、变迁的重要驱动因素。藏传佛教文化作为异域文化的代表,本不属于西安本土文化,在旅游的驱动之下,西安广仁寺藏传佛教文化的传承与建构表现出异域与本土的整合、传统与构建的传统、文化与市场、记忆与再现四个解读层面。

1.异域与本土

作为陕西目前唯一的藏传佛教寺院,广仁寺不仅使藏传佛教在西安得到弘扬和发展,也使藏族的雕塑、绘画以及哲学思想、风俗习惯、宗教音乐舞蹈等走进人们的视野,寺院独特的白塔、造像,高耸的法幢、七彩的经幡,丰富了古都西安原本厚重的文化底蕴,为西安的文化注入了多元成分,同时也吸引着为数众多的信徒和旅游者,记录并见证了多民族文化在西安发展交融的历史脚步。

(1)广仁寺的蒙藏僧人

巴斯蒂安(1860)认为任何种族或民族都有共同的心理,它是人类一切文化创造的根源;每个民族都有自己的“文化模式”或“文化特征”;每个民族文化又有一个分布的地理区域,并受地理环境的影响。在特殊的地理环境和具体的历史条件下,在和其他部落及其他区域的文化接触的影响下,形成各个具体的“民族观念”。拉策尔等人援引巴斯蒂安的“地理区域”概念,用地理学知识研究文化因子的区域分布,强调自然环境在文化发展中的重要性及文化传播与移民在产生文化相似性方面的作用[15]。藏传佛教信仰活动日渐兴盛,到内地传法的藏族高僧越来越多,五台山几乎成为集汉传、藏传佛教为一体的道场,峨眉山、九华山等地也开始出现这种趋势。许多城市中出现藏传佛教精舍,对藏传佛教感兴趣,甚至信仰、皈依藏传佛教的汉族人群逐年增多。大批藏族僧侣走出青藏高原,来到祖国内地,在进入内地的蒙藏僧侣中,不乏知识渊博的佛学大师、高僧大德,他们的到来,为各民族之间的文化交流做出了贡献。但内地的自然环境、生态环境、生活方式与传统藏区有着很大不同,长期的交流与融合,使得常驻内地的藏传佛教僧人群体,显示出与长期生活在民族地区的藏传佛教僧人不同的特征;同时,又有异于一直生活在内地的汉传佛教僧人。

从他者眼光来看,比较藏传佛文化核心区寺院,广仁寺僧人群体似乎缺少了本有的文化氛围,

“僧人们来自藏地,诵着藏地的经文,穿着藏地的僧服,但与之交流,却总觉得有一些莫名的变化”[16]。这也体现在修行仪轨和修行时间上出现简化趋势,藏传佛教文化核心区寺院(如拉卜楞寺、哲蚌寺)早殿的时间通常至中午结束,而广仁寺早殿的时间至9点多结束;另外,对比2007年广仁寺集体诵经的情况,2007年广仁寺还依然保持着早殿和下午集体诵经的习惯,而至2012年,广仁寺下午集体诵经的学习已经不是僧人的必修,一些僧人已经很少在下午时间诵经学习。随着广仁寺僧人在内地生活时间的增加,他们的世界观、价值观也在发生潜移默化的改变。

从广仁寺僧人群体眼光来看,内地藏传佛教寺院在制度、习惯等方面与“家乡”寺院有很大不同,这些不同有积极的方面,也有消极的方面。积极的方面如生活水平的提高、知识面的拓宽;消极的方面如各种因素造成的僧人之间的竞争、归属感的缺乏[17]等。另外,由于内地供养方式的不同,造成僧人经济水平的差异,这种差异随着时间的积累而趋于扩大,导致僧人之间出现某种潜在的竞争关系,包括心理上的竞争和收纳居士的竞争,容易引起僧人之间的矛盾。

QJC,今年34岁,生于甘南卓尼县农区藏族家庭,是家中的幼子。8岁时在甘南卓尼县大扎寺出家,不久之后即入拉卜楞寺修行,2003年来到西安广仁寺。QJC约一年回拉卜楞寺一次,随着离开拉卜楞寺的时间增加,QJC每次回去都能听到昔日的僧伴对自己说“哎呀,你怎么变得不像藏族了?”。这种变化QJC自己也能发觉,他说,“生活习惯变了,例如更加讲卫生、吃饭要洗手;修行学习也变了,过去在拉卜楞的时候,每天的时间很紧张,从天没亮到中午两点以后,都是在诵经学习,下午只有一点时间用来做饭,那时虽然辛苦,但是过得很充实,人很专心,除了修行和学习,什么都不想,周围的人也都是这样,也没有时间去想别的,现在(在)广仁寺,虽然物质条件和生活条件很优越,都是拉卜楞寺比不上的,但功课方面明显比不上一直留在拉卜楞寺修行的僧人了,自己有‘脱离群体’的感觉”。

(2)广仁寺的燃灯节

仪式的效用并不仅限于仪式举行的场合。燃灯节虽然是在特定的时间举行,但燃灯节仪式上展示的一切,已经渗透到非仪式性的行为和心理中。所以尽管仪式在时间和空间上有自己的特定范围,但也被认为具有渗透性。仪式之所以被认为有意义,是因为它们对于一系列其它非仪式性行动以及整个社群的生活,都是有意义的。仪式能够把价值和意义赋予那些参加者的全部生活中。

燃灯节是广仁寺规模最大的仪式,每年参加的信众数以千计且逐年增加。从燃灯节当天参加群众的抽样调查得出:汉族占总参加人数的69.4%,其次为藏族、蒙古族和其他民族(以回族为主)。燃灯节的参与群体以本土族群为主体。从燃灯节参与群体的信仰分析来看:“自由信众”和“非佛教信众”构成了参加燃灯节的主要群体。自由信众的“信”停留在对宗教文化感兴趣或了解的层面,身心都体现出极大的自由性,并没有把“信佛”当作自己的宗教信仰。“非佛教信众”则更多是出于“好奇、感兴趣、看热闹”。他们是近年来宗教旅游的主流群体。燃灯节的参与群体以周边宗教旅游者为主而非传统蒙藏信仰群体,广仁寺的燃灯节已经不再是那个存在于藏区佛教文化区的“燃灯节”,从雪域高原到平原大地,燃灯节已经成为西安本土地域文化的仪式之一,成为本土族群的共同记忆。如广仁寺的燃灯节另一个更加本土、更加通俗的名字——庙会,正是参与群体对燃灯节仪式名称的本土诠释。这些藏传佛教广仁寺中蕴含的文化因子,以高度的文化自觉和文化自信,作为鲜活元素参与西安传统文化的可持续发展,实现自我超越。通过周而复始的仪式,促使和巩固一个群体或一个社会具有共同的价值观,促进社会的稳定发展。燃灯节时寺内涌动的人潮,正是多元文化社会发展的有力见证。

2.传统与构建的传统

霍布斯鲍姆强调,现代生活中的一些似乎是“传统”的现象,其实很多是新近才出现的,是国家或者大众为了某种目的而建构的传统,是被发明出来的,他称之为“被发明的传统”[18]。西安广仁寺通过挖掘藏传佛教燃灯节的“传统”内涵,对“传统”进行调整、发明、创造,加以仪式化、舞台化,如燃灯节仪式上着汉服的司仪们;再造一种似乎是“传统”的现象,进而实现自身的目的诉求。对于燃灯节的举办,寺院有着明确的“文化—经济”二重指向,一方面是寺院对于宗教文化的传承;另一方面是用文化符号的影响力带动寺院的复兴。虽然广仁寺燃灯节并未与经济直接挂钩,但燃灯节引起极大的社会关注,有利于推广寺院、促进寺院旅游与发展。从经济的角度来说,作为西安广仁寺具有象征意义的文化符号,它所连带的效应是丰富的、多样的,如知名度的扩大、旅游人数的增加等;从文化的角度来说,燃灯节是使得具有象征意义的文化符号(“陕西唯一的藏传佛教寺院”)得以重构、藏文化得以再生产的过程。

由于媒体报道和口碑效应,燃灯节激发了大众对藏传佛教文化“传统”元素的关注。使本不属于西安的“传统”因为偶然的因素而被激活。燃灯节将文化符号予以现代性重构,将之与寺院宗教旅游发展挂钩,赋予其在现代市场环境下的新的价值。在调研的过程中,笔者发现燃灯节以广仁寺作为活动地点,使用西安大雁塔等西安区域、六字真言等藏传佛教多种图案作为燃灯造型,通过媒体的宣传报道,引发众人对广仁寺的关注。广仁寺燃灯节在注入新内涵的传统中实现社区各种资源的重新整合,期望实现“场内”各种要素的自我承认和“场—场”之间的互相配合,力图将文化符号从“被遗忘的传统”转变为“地方性的象征”,在崭新的环境下展现了藏传佛教的旧传统,创造了有利于寺院发展的新传统。

3.文化与市场

广仁寺作为陕西省唯一的藏传佛教寺院,其寺院文化是神秘的,如供奉的佛像、举行的节庆法会、僧人的衣着,都与陕西其他寺院不同。古往今来,神秘的东西总是对人具有双重的魅力:既令人敬畏恐惧,又令人神魂颠倒,心向往之。在奥托看来,宗教情感的神秘性(numinous)只是一种形式,“对神既敬畏又向往的情感交织”才是其真正的内涵[19]。人们通过这种对广仁寺的“情感交织”,从对藏传佛教产生兴趣,扩大到对整个藏文化产生兴趣,甚至激发出前往藏区旅游的愿望。笔者通过问卷调查发现,虽然有三分之一的人无所谓藏传佛教还是汉传佛教,但有三分之二的人对藏传佛教产生了兴趣,其中大多数人希望更多地了解藏传佛教,还有很大一部分人深深迷上了藏传佛教文化,还有一部分人打算去藏区看看。广仁寺燃灯节在创新策划传统性文化符号、扩张整合地域性文化符号的同时,也加速了宗教文化符号的市场重组。

4.记忆与再现

记忆是一个缓慢的、长期的生成过程。在发展过程中,宗教社区记忆形成的独特传统逐渐内化为人们的思想观念与认知习惯。连带着社区的语言、风俗、传统、价值观念、生活方式,文化符号在社区时空结构中的存在和变迁与宗教旅游者的成长轨迹同构共生,因此对于宗教旅游者来说,文化符号是宗教凝聚力的精神载体,是宗教社区记忆的集中体现。通过访谈,笔者发现在谈到广仁寺燃灯节文化符号时,常常不由自主地提及文化符号所连带的历史回忆——藏族历史、藏族民俗、藏族饮食等,文化符号被表现为系列活动展现、舞台表演。舞台化是舞台真实的动态过程,麦克康奈尔在旅游语境中提出“舞台真实性”概念,认为旅游场域有“前台”与“后台”之分,从此旅游研究中的舞台真实问题得到广泛讨论。燃灯节把宗教社区记忆给予舞台化的再现,如法号吹奏、火供仪轨和诵经转寺等,这些成为宗教旅游者访问广仁寺的外在文化标签。由此可见,作为宗教社区记忆的文化符号,其舞台化再现是一个“被包装”的过程,富有动态性、观赏性和参与性的燃灯节体现了广仁寺记忆的舞台真实。格林伍德指出,“因为被观察本身能激发起反思,这将会导致对原生文化的复制和精心制作。文化在外来游客们的兴趣的激发下,将会得到重新阐释和重新评价,这也是文化自身的一种变革。”广仁寺燃灯节把本远在藏区的宗教记忆以舞台化再现,吸引各界关注的同时,宗教旅游者的认同感也随着事件的推进愈发强烈。一位本地居民表示,“虽然是本地人,但我很少关注广仁寺,也不了解藏传佛教,燃灯节展现了藏传佛教文化的风情,激发了自己对藏文化、藏传佛教的关注和喜爱”。燃灯节为广仁寺重新认知自我文化价值创造了外在动力,旅游者对文化符号产生新的认同感,宗教文化记忆在舞台化再现的同时悄然更新、延续或转变。

结语

人类对宗教旅游的需求和宗教旅游资源本身的吸引,配合环境支持和中介连接,共同构成了完整的宗教旅游驱动系统。在这一系统驱动之下,宗教旅游蓬勃发展,使得传统宗教文化得到传承的同时,也呈现新的特点与关联,即异域与本土、传统与构建的传统、文化与市场、记忆与再现。这四对关联是宗教旅游驱动之下的文化传承与构建的四个层面。燃灯节作为宗教节庆,加速了宗教文化的传播,催化着异域与本土文化的整合;而传统宗教文化本身,亦会随着时空转换而不断变迁,这是文化功能的体现。同时,宗教节庆作为一个文化符号,在宗教旅游的发展中不可避免地会受到市场影响;它是传统宗教记忆的再现,以舞台化的形式再现并且产生新的文化认同。与此同时,我们也应注意到,在社会、经济、文化的大环境之下,宗教旅游驱动系统的各子系统之间紧密联系、相互配合,共同支撑着驱动系统的运转,只有驱动系统良性运转,才能为宗教旅游源源不断地注入活力,从而推动文化的传承发展。在当今旅游热潮中,旅游作为改变地方文化的重要因素之一,宗教文化的传承与构建,依赖于宗教旅游的推动;同时,宗教文化也反作用于旅游,吸引更多追求宗教文化体验的旅游者。

[1]Ali El Hanandeh.Quantifying the carbon footprint of reli-

gious tourism:the case of Hajj[J].Journal of Cleaner Production,2013,52(8):53-60.

[2]Mary Lee Nolan.Religious sites as tourism attractions in Europe[J].Annals of Tourism Research,1992,19(1):68-78.

[3]Malinowski,B.The dynamics of culture change:an inquiry into race relations in Africa[M].Yale University Press,1945:3-20.

[4]陈景富.清圣祖巡陕与其经营蒙藏边疆的方略[J].中国藏学,1994(1):50-56.

[5]诺特哈达喇额赫,蒙古语,意为绿度母。

[6]Dkar-zas,藏语,意为吃素。

[7]孙九霞.旅游人类学理论与经验[M].北京:社会科学文献出版社,2013:292-301.

[8]孙永生.以旅游发展为动力的旧城改造[D].广州:华南理工大学,2010:56-65.

[9]高科.国外宗教旅游研究进展及启示[J].旅游研究,2009,1 (3):54-60.

[10]王亚欣.当代藏传佛教文化旅游研究[M].北京:经济管理

出版社,2012:14-15.

[11][14]彭华.旅游发展驱动机制及动力模型探析[J].旅游学刊,1999(6):39-44.

[12]周拉.藏传佛教信仰现状及发展趋势——以那曲县古露镇及其所属拔戎寺为例[J].青海民族学院学报(社会科学版), 2008,34(1):21-25.

[13]孙林.西藏中部农区民间宗教研究[D].成都:四川大学, 2007:519-521.

[15][19]金泽.宗教人类学导论[M].北京:宗教文化出版社, 2001:9-21,72-80.

[16]与陕西师范大学藏族学生丹增群培的访谈记录,丹增群培现已毕业,在家乡西藏贡布县中学任地理老师。

[17]与广仁寺僧人访谈,几位藏族僧人都表示希望年老时可以回到甘肃甘南拉卜楞寺或青海等地区。

[18]孙九霞,陈冬婕.事件重构文化符号的人类学解读——以“西关小姐”评选活动为例[J].旅游学刊,2009,24(11):57-63.

Cultural Inheritance and Construction by Virtue of the Driving Force of Religious Tourism -A Case Study of Tibetan Buddhist Lotus Lantern Festival of Xi'an Guangren Temple

Pang WeiMa Yao-feng

(School of Tourism and Environment,Shaanxi Normal University,Xi'an,Shanxi 710062)

Tibetan Buddhist culture attracts a lot of attention since the boom of Tibet tourism.As the core of religious tourism,Tibetan Buddhist culture also attracts more and more tourists from outside Tibet.Tourism is an important factor to change the local culture.Cultural inheritance and construction show richer forms and new features with the driving force of religious tourism.Religious festivals are important part of religious tourism as they have representative and academic significance.The article is based on several years of fieldwork,Xi'an Guangren Temple selected as a case to study,which discusses religious tourism as a driving force in the cultural inheritance and construction from the perspective of cultural anthropology.

religious tourism;tourism as a drive;religious culture;Tibetan Buddhism

B946.6

A

1005-5738(2014)04-085-08

[责任编辑:周晓艳]

2014-06-04

2012年度国家自然科学基金项目“旅游流与目的地耦合:因素及模型与机制研究”阶段性成果,项目号:41271158

庞玮,女,汉族,陕西西安人,陕西师范大学旅游与环境学院博士研究生,主要研究方向为藏族文化与民族旅游。