基于感知质量的企业内部网用户采纳模型研究

王高山,于 涛,张 新

(1.山东师范大学 管理科学与工程学院,山东 济南 250014;2.山东财经大学 管理科学与工程学院,山东 济南 250014)

基于感知质量的企业内部网用户采纳模型研究

王高山1,2,于 涛1,张 新2

(1.山东师范大学 管理科学与工程学院,山东 济南 250014;2.山东财经大学 管理科学与工程学院,山东 济南 250014)

内部网是信息获取和知识共享的重要途径。为考察用户感知的内部网质量对用户采纳的影响,文章利用TAM和WebQual模型,设计了包含易用性、设计质量和信息质量三个维度的内部网质量测量模型,建立了包含内部网质量、感知有用性、主观规范和行为意图四个核心构念的内部网用户采纳模型。实证结果表明:该内部网质量测量模型具有良好的信度和效度;相比主观规范,内部网质量对用户采纳具有显著影响;感知有用性在内部网质量和用户采纳之间具有完全中介效应。

内部网;质量;采纳;中介效应

一、引 言

在企业管理中,内部网逐步成为员工进行信息交流和知识共享的重要平台。Skok等[1]认为内部网具有认知性、联结性和自创性的特点。认知性指内部网是文化性和社会性信息的第三方仓库;联接性指内部网是组织共享与解释信息(知识)的工具,从而使得隐藏的组织信息本地化;自创性是指大部分的知识都是隐性的,内部网有助于隐性知识共享。Mustapa等[2]认为内部网是企业实施知识管理的重要工具,为此对内部网促进知识管理的状况做了调查,结果发现由于存在各种障碍和挑战,内部网并没有在知识管理中发挥出最大作用。许多企业仅使用了内部网的少量功能,多数功能处于闲置状态。真正能使内部网担负起资源整合、信息共享和知识管理功能的企业少之又少。美国宇航局曾在2009年启动了名为SpaceBook的项目,SpaceBook被设计为一处让宇航局员工能够在线随时得到反馈、学习他人经验、对项目展开协作、相互交流的地方,但是2012年6月份宇航局放弃了这一尝试。可见,促使员工采纳内部网进行信息交流和知识共享并非易事。

多数业内人士认为,在内部网建设上缺乏定位、规划和投入,以致内部网无法响应员工期望与需求,是阻碍内部网应用于知识管理的重要因素。因此,员工感知到的内部网满足其明确和隐含需要的能力,对其采纳行为具有重要影响。虽然这一原则从直觉上成立,然而却缺乏有效的实证结论的支持。因此,本文拟从信息技术采纳和质量管理两个领域的文献入手,构建内部网质量的测量模型和内部网用户采纳模型,解释和揭示内部网质量感知和用户行为的机理。

作为信息技术采纳领域的主流研究方法[3],TAM(Tech⁃nology Acceptance Model)模型没有考虑质量问题。后来一些学者在解释互联网站点或电子商务网站的用户采纳时为弥补这一缺陷,开始在模型中增加质量变量。如Ahn等[4]在TAM基础上增加感知Web质量和娱乐性来分析在线零售的用户采纳行为。Celik等[5]在TAM模型中增加了感知信息质量、感知系统质量和感知服务质量等变量,以解释消费者对网上购物的采纳行为。然而上述研究成果并不能直接用于内部网用户采纳研究,具体原因如下:

第一,它们的研究对象是互联网,而内部网与互联网是有差异的。内部网的内容是提供给特定组织的一小群专业人士,具有不同于互联网的组织性和业务相关性等特点,学者们相信这些特点将导致用户对内部网的采纳行为发生变化。因此,针对互联网站点或电子商务网站的用户采纳模型未必适合内部网用户采纳研究。

第二,它们所用的质量测量模型未必适合内部网。传统信息系统领域的质量评价指标由于是从设计者角度进行选择,并且偏向于技术指标,而技术指标随着技术进步是会发生变化的,Parasuraman等[6]建议应采用较为稳定的感知性指标,因此传统信息系统领域的质量评价方法并不适用。而采用感知性指标的几种电子服务质量测量模型也各有优缺点。首先它们均针对电子商务而设计,无法直接用于内部网质量测量;其次,即使在电子商务情景下,Web Quality[4]、Web Site Quality[7]、Multi-channel Service Quality[8]和We⁃bQualTM[9]等模型由于在维度划分、测量的全面性和一致性等方面存在不足也较少被采用。因此,对内部网质量进行测量需在已有模型基础上针对内部网情形进行改进。

第三,上述成果是在TAM模型上增加一些变量,最终模型包括感知有用性、感知易用性、娱乐性和感知质量等构念,这些反映心理状态的变量之间界限模糊,例如,感知质量的成分中是否包含了易用性和娱乐性[6]?最近的研究趋势是不再单纯在TAM模型上增加变量,而是对变量进行融合重构。如Lin等[10]把TAM的核心构念(有用性、易用性)概念化为电子服务质量的维度。

通过上述分析可以看出,虽然在电子商务用户采纳研究中,已在TAM模型上增加了质量变量,但这仅仅意味着开始。由于内部网不同于互联网和电子商务,因此在沿用上述电子商务用户采纳的研究思路时,必须对模型进行改进和调整。

二、研究模型及假设

本文的理论基础来自两类经典模型,第一类为TAM及其修正模型(TAM2),第二类为E-SQ(e-SERVQUAL,电子服务质量)和WebQual4.0(Web Quality)模型。两类模型由于具有共同的心理学基础,核心构念的成分存在交叉重叠之处,在互联网环境下呈现出相互借鉴和融合之势。

TAM包括感知有用性、感知易用性、对技术的态度和行为意图四个核心构念。TAM2去掉了态度,增加了主观规范等变量。由于内部网相比互联网更易于被组织管理和控制,其建设和使用更多体现了组织的战略意图,因此理论上主观规范应是影响用户采纳的一个重要因素。E-SQ[6,11]包括效率、业务履行、系统可得性与隐私保护四个维度。WebQual4.0[12]包括可用性、信息质量和服务互动质量三个维度。E-SQ更侧重于对电子商务服务质量的评价,而WebQual4.0模型突出了信息质量和设计(系统)质量,更加适合内部网质量评价。

基于对两类模型融合的思路,并借鉴Barnes等[13]对内部网用户采纳的研究模型,本文提出如图1所示的模型,包括内部网质量、感知有用性、主观规范和行为意图四个核心构念,易用性、设计质量和信息质量作为内部网质量的三个一阶构念。

图1 研究模型

(一)内部网质量

内部网质量是内部网满足用户明确和隐含需要的程度,根据服务质量[14]的观点,它是一种用户感知的质量。Barnes等[12]在WebQual模型早期版本的基础上发展出WebQual4.0模型,包含“可用性”、“信息质量”和“服务互动质量”三个维度。“可用性”描述站点“设计质量”和“可用性”,例如外观、易用性、良好的导航性和给用户的印象;“信息质量”描述网站内容质量,例如准确性、版式、相关性等;“服务互动质量”描述用户体验到的服务互动质量,体现为信任和同理心,涉及交易和信息安全、配送、个性化、交流等。

由于内部网不是电子商务网站,因此可以不考虑“服务互动质量”这一维度,只保留“可用性”和“信息质量”维度。对于“可用性”维度,WebQual4.0模型将其解释为与“站点设计”和“可用性”有关的质量特性,并从“设计质量”和“易用性”角度设计测量项。可见,WebQual4.0模型对“可用性”的概念化和操作化不是很好,做得不够清晰。本文根据WebQual4.0量表进一步把“可用性”分为两个维度,分别为“设计质量”和“易用性”。因此,在本文中,内部网质量是一个由三个一阶构念(易用性、设计质量和信息质量)组成的二阶构念,其测量模型如图1所示。“易用性”可从TAM模型中抽取,“设计质量”则从We⁃bQual模型、E-SQ模型及信息系统领域关于“系统质量”、“Web质量”的文献中抽取,“信息质量”为WebQual模型中原有构念。相关文献显示该二阶构念在理论上是有效的和可靠的[13,15]。

电子商务领域的文献已经显示质量因素对行为意图和感知有用性有积极影响。Cao等[7]利用学生样本发现电子商务网站质量对感知有用性和行为意图有正向影响。Lin等[16]的研究显示服务质量对行为意图具有显著的积极影响。Lee等[17]的研究显示服务质量对行为意图和采纳行为具有积极影响。Sousa等[18]认为电子服务质量不仅对行为意图有影响,还对顾客忠诚产生影响。

知识管理领域的研究文献同样表明质量因素对促进员工信息交流和知识共享具有促进作用。Ho等[19]的研究显示系统质量对知识共享具有显著影响。Taylor等[20]的实证分析结果表明信息质量促进知识共享。

因此,本文提出如下假设:

假设1(H1):内部网质量对感知有用性具有正向影响;

假设2(H2):内部网质量对行为意图具有正向影响。

(二)感知有用性

Davis等[21]认为感知有用性是使用者认为使用此技术对于其绩效的改善程度,受易用性和外部变量(如信息系统设计特性)的影响。在初始TAM模型中,感知有用性对行为意图既具有直接影响,也通过态度对行为意图具间接影响,即态度在感知有用性影响行为意图时具有部分中介效应。但后来Davis等的实证分析结果显示态度在感知有用性和行为意图之间不具中介作用,因此,在最终的TAM模型中去掉了态度,即感知有用性直接作用于行为意图[22]。因此,本文提出如下假设:

假设3(H3):感知有用性对行为意图具有正向影响。

在最终的TAM模型中,感知有用性是外部变量和易用性影响行为意图的中介变量。此外,Wixom等[23]的研究结果显示信息质量和系统质量对行为意图具有影响,感知有用性在二者之间起中介作用。Ahn等[4]的研究结果也显示,系统质量、信息质量和服务质量通过感知有用性影响行为意图。可见,相关文献分别论证了感知有用性在易用性和行为意图之间的中介作用,以及感知有用性在系统质量、信息质量和服务质量影响行为意图过程中的中介作用,如图2所示。由于本文中内部网质量是一个包含易用性、设计质量和信息质量三个一阶构念的二阶构念,因此,本文认为感知有用性在内部网质量影响采纳行为意图时具有中介效应,将进一步做中介效应检验。

图2 感知有用性的中介效应

(三)主观规范

主观规范是个人感知到对他来讲最重要的人认为他是否该表现出某种行为。理性行为理论(TRA,Theory of Rea⁃soned Action)和计划行为理论(TPB,Theory of Planned Be⁃havior)均认为主观规范对行为意图具有直接影响。但由于主观规范在理论上和心理学测量上存在不确定性,Davis等[21]建立TAM模型时去掉了主观规范。Mathieson[24]比较了TAM和TPB,发现主观规范的影响并不显著。Dishaw等[25]认为TAM模型中去掉主观规范是值得商榷的,他们猜测在非学生样本情形下或组织内部,主观规范可能表现出显著影响,但经验证后发现并非如此。Venkatesh等[26]认为主观规范可以通过内在化和认同两个机制直接影响行为意向,也可间接地影响行为意向,因此在TAM2模型中又加入了主观规范。Schepers等[27]通过对TAM相关文献的定量分析,发现主观规范对感知有用性和行为意图具有显著影响。Lee等[28]认为理论上主观规范对使用行为具有影响,但实证分析结果拒绝了这一假设。可见,学者们并未对主观规范和用户采纳意图或行为之间的关系取得一致看法。

内部网的建设和使用受组织管理和控制,体现了组织的战略意图,实践中组织往往会要求员工使用内部网进行业务流程处理和知识共享。因此,理论上个体更容易受到上级、主管或同事的影响而使用内部网。Hung等[29]的研究发现主观规范对知识共享具有促进作用。Chang等[30]的实证研究结果同样说明知识共享意愿与主观规范具有密切关系。

基于上述分析,本文提出如下假设:

假设4(H4):主观规范对内部网用户采纳具有正向影响。

三、研究方法

(一)问卷设计

本文试图以精炼的模型来解释内部网质量对用户采纳的影响,根据Bollen[31]的要求,每个构念至少要有三个测量项,因此在问卷设计时所有构念均使用了三个或以上测量项。

问卷设计过程遵循Churchill Jr[32]提出的原则和步骤。首先,对国内外相关权威量表进行总结归纳,形成本文所用初始量表,再通过专家访谈对初始量表进行测试,根据专家意见对量表进行修改和完善。然后,用修改后的量表对30名员工进行小规模测试,修订了部分题项,最后经反复提炼形成正式问卷,如表1所示。

表1 变量的测量项及来源

(二)数据收集

本研究依靠山东省企业电子商务工程技术研究中心和山东省信息化与工业化融合促进中心,与多家公司开展合作进行数据收集。这几家公司均建有具有初步知识管理功能的内部网,且该网拥有资料库、专家库、知识社区、案例研究、知识地图、信息检索、新闻、通知公告或即时通信等功能。

问卷通过电子表格方式发放给公司员工进行填写,除对

内部网质量、感知有用性、主观规范和行为意图进行测量外,还调查了调查对象的基本信息,例如性别、年龄、学历和每天使用内部网的时间。内部网质量、感知有用性、主观规范和行为意图的测量题项均采用李克特五级量表,即“5=非常同意”、“4=同意”、“3=不确定”、“2=不同意”、“1=非常不同意”。调查对象可以选择“不确定”避免强迫选择。在210个有效回答的调查对象中,60.48%是男性(39.52%是女性),年龄在25岁以下的占22.38%,26~30岁之间的占25.71%,31~35岁之间的占27.62%,36~40之间的占14.29%,41岁以上的占10.00%,大专以上学历占63.33%。调查对象每天花费大约3小时在内部网上,大约1/3的用户使用内部网每天不到1小时。

四、分析结果

本文使用结构方程模型进行分析,采用的软件为AMOS20和SPSS20。数据分析过程分为两步:第一步首先对测量模型进行检验,第二步再对结构模型进行验证。

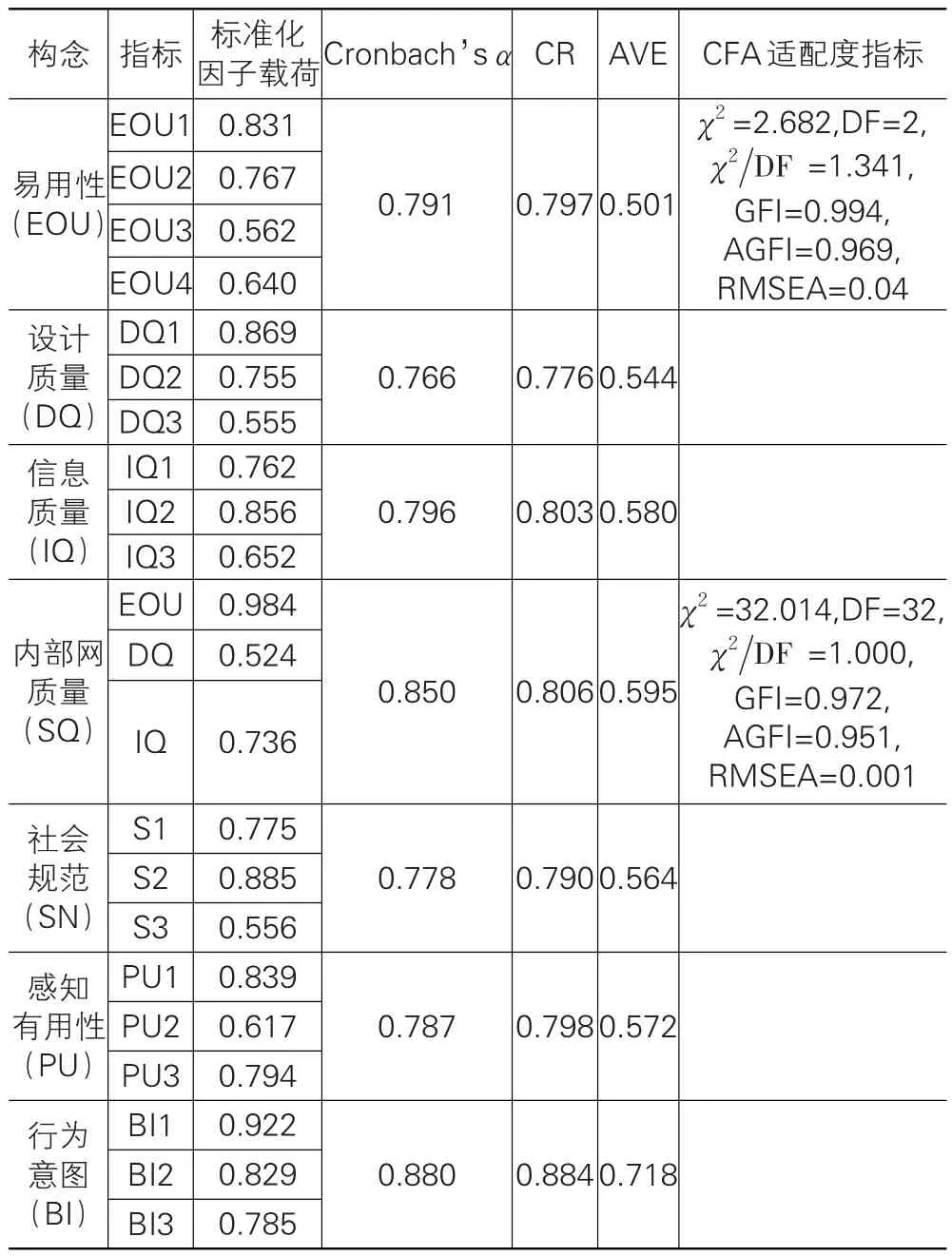

(一)测量模型

对量表内部一致性的检验一般通过Cronbach’sα、组合信度(CR)和抽取变异量(AVE)三个指标来判断。根据Nunnally[40]的建议,Cronbach’sα大于0.7是可接受的,大于0.8是比较好的。Bollen[31]指出当存在相关测量误差或存在多个潜变量时,Cronbach’sα是不适合的。因此,Fornell等[41]建议采用CR和AVE两个指标来判断内部一致性,并认为前者大于0.7、后者大于0.5是可接受的。从表2可以看出,所有构念的CR值均大于0.7,AVE值均大于0.5,说明测量模型具有较好的内部一致性。

表2 信度与效度分析

对聚合效度的检验通过因子载荷、CR和AVE三个指标来判断。Hair等[42]建议标准化因子载荷在0.5以上且达到显著水平是可接受的;Fornell等[41]建议CR大于0.7、AVE大于0.5是可接受的。本文均满足这些判断标准,如表2所示,说明测量模型具有较好的聚合效度。最后,按照Fornell等[41]提出的检验区分效度的标准,本文内部网质量测量模型AVE值大于潜变量之间相关系数的平方,因此具有区分效度。

本文中,主观规范、感知有用性、行为意图、设计质量、信息质量均为饱和模型,无须进行验证性因子分析(CFA)。易用性是一阶过度识别模型,内部网质量是二阶过度识别模型,可进行验证性因子分析(CFA),适配度指标如表2所示。根据Hair等[42]的总结,卡方值(χ2)是结构方程模型中的基本适配度指标,越小越好,但随样本量的增大很难获得一个不显著的卡方值,因此需要结合使用卡方自由度比(χ2/DF)、良适性适配指标(GFI)、调整良适性适配指标(AGFI)和近似误差均方根(RMSEA)等指标来判断模型适配度。

Bollen[43]建议理想的χ2/DF值应小于5,Bagozzi等[44]认为严格时应小于3;Hair等[42]建议GFI和AGFI大于0.9为良好,Etezadi-Amoli等[45]建议0.8以上在实务上也视为合理;Browne等[46]认为RMSEA小于0.08为可接受,小于0.05为良好。本文中,易用性测量模型的CFA适配度指标值为:χ2/DF=1.341、GFI=0.994、AGFI=0.969、RMSEA=0.04,内部网质量测量模型的CFA适配度指标值为:χ2/DF=1、GFI=0.972、AGFI=0.951、RMSEA=0.001,满足上述建议值,因此,本文的测量模型具有良好的适配度。

(二)结构模型

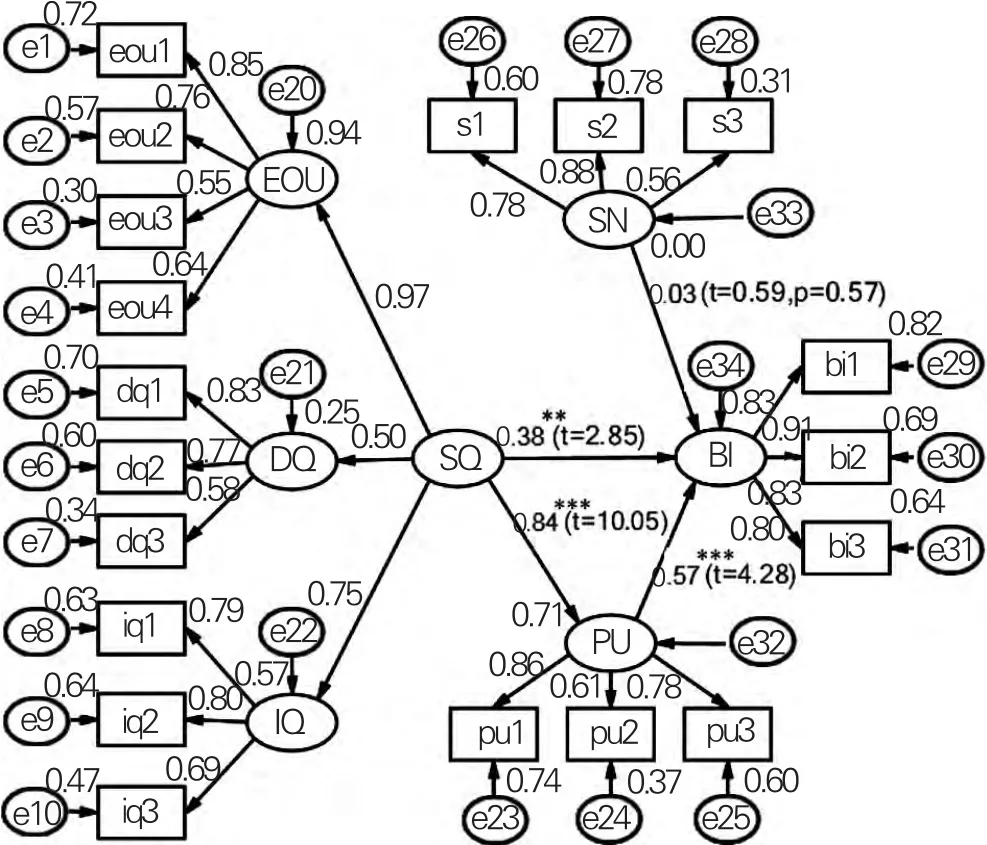

1.模型适配度

在对测量模型进行信度和效度分析之后,对路径模型进行检验,结果如图3所示。其中,χ2/DF=1.711、GFI= 0.898、AGFI=0.866、RMSEA=0.058,根据χ2/DF<3、GFI>0.8、AGFI>0.8、RMSEA<0.08的判断标准,模型具有较好的适配度。

图3 结构模型结果

2.假设检验

假设1检验内部网质量和感知有用性之间的关系,分析结果显示内部网质量对感知有用性具有显著影响(β=0.84,t=10.046,p<0.001),假设1成立。假设2检验内部网质量对行为意图的直接影响,结果显示内部网质量对行为意图具有显著影响(β=0.38,t=2.852,p<0.01),假设2成立。假设3检验感知有用性和行为意图之间的关系,结果显示感知有用性对行为意图具有显著影响(β=0.57,t=4.284,p<0.001),与TAM模型一致,假设3成立。假设4检验主观规范和行为意图之间的关系,结果显示主观规范对行为意图不具显著影响(β=0.034,t=0.588,p>0.05),假设4不成立。

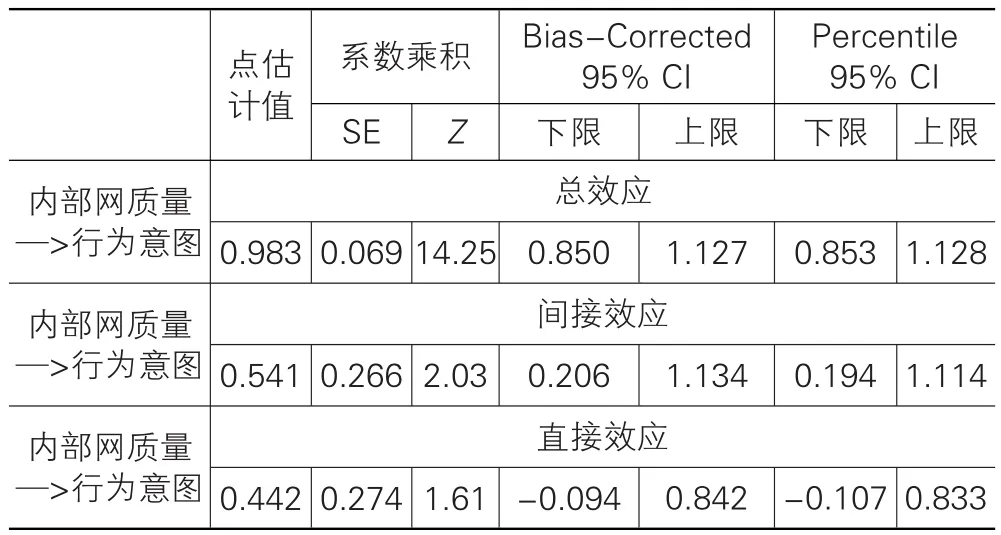

3.感知有用性中介效应检验

常用的检验中介效应的方法是Baron等[47]提出的因果法,Fritz等[48]认为其统计功效较低,因此往往以Sobel检验作为补充[49]。然而Sobel检验也存在缺陷,它需要假设间接效应的样本分布是正态分布,而实际往往是非对称分布,因此McKinnon[50]建议采用bootstrap方法。本文在研究模型中去掉主观规范变量后,采用bootstrap方法,根据Hayes[51]的建议,设定bootstrap样本数为2000,执行中介效应检验,结果如表3所示。根据Preacher等[52]的研究,bootstrap置信区间不包含0,则对应的间接、直接或总效应存在,或Z>1.96也说明所对应的效应存在。本文中,对于间接效应,Z= 2.03>1.96,同时在95%置信水平下Bias-Corrected方法置信区间为[0.206,1.134],Percentile方法置信区间为[0.194,1.114],均不包含0在内,说明间接效应存在。直接效应的Z值为1.61,小于1.96,且Bias-Corrected和Percentile方法下的置信区间均包含0在内,说明直接效应不存在。因此,分析结果显示,感知有用性在内部网质量和行为意图之间具有完全中介效应。

表3 感知有用性的中介效应

五、结论与讨论

(一)基本结论

本文成功验证了内部网质量对用户采纳的影响,并且影响是显著的。CFA、信度和效度分析显示,本文构建的内部网质量二阶测量模型是一种有效、可靠的内部网质量测量工具。内部网质量对行为意图的影响通过感知有用性作为完全中介来实现。

对于主观规范和行为意图之间的关系,不同的研究者有不同的看法。有些研究者认为主观规范能预测用户意图与行为,有些研究认为它的影响微不足道。内部网存在于组织结构健全的公司内部,受到正式有效的管理,因此理论上会认为主观规范对内部网采纳的影响要比一般电子商务网站大。然而本文的结果显示,主观规范对内部网用户采纳意图的影响并不显著,与Dishaw等[25]及Lee等[28]的研究结论一致。

至此,本文模型通过四个核心构念解释了用户采纳内部网用于信息交流和知识共享的机理,揭示了用户通过易用性、信息质量和设计质量来评价内部网质量,并形成有用性感知进而影响采纳意图的过程。相对于Ahn等[4]的研究,这是一个简洁的模型,构念清晰,不存在多个构念之间界限模糊的问题。相对于Barnes等[13]的研究,本文模型则进一步揭示了内部网质量通过感知有用性对采纳意图具有影响,而前者认为内部网质量和感知有用性并无关系。

(二)管理启示

内部网对于企业具有巨大的应用价值,它利用因特网技术和防火墙技术为组织提供一个既具有良好开放性和可扩展性,同时又具有安全性的信息系统环境,有利于地理上分散的员工在一个安全环境中利用电子邮件、浏览器、博客、虚拟社区等工具进行协同、互动和实时交流,提高了生产率和组织绩效[53]。随着竞争的加剧,内部网已经成为企业进行资源整合、信息交流、知识共享和协同工作的重要工具。

然而一项技术被用户采纳,并不仅取决于技术进步,而是取决于技术能否满足用户需求。本文的研究表明,内部网供应商或内部网的建设者应认真思考提高易用性、信息质量和设计质量的方法和途径,例如进一步研究组织特征、任务特征和用户特征对内部网质量感知的影响,增强内部网满足用户需求的程度,真正使内部网发挥其资源整合和知识共享的功效。

另外,在本文所建模型中,主观规范对内部网用户采纳不具显著影响,意味着被调查企业对内部网缺乏强有力的支持,将来企业高层或许要加大对内部网使用的支持力度,加大对员工的培训和技术指导。企业也可通过管理内部的非正式组织,利用和引导非正式组织中的人际关系影响力促使员工使用内部网。

[1]Skok W,Kalmanovitch C.Evaluating the Role and Effective⁃ness of an Intranet in Facilitating Knowledge Management:A Case Study at Surrey County Council[J].Information&Man⁃agement,2005,42(5):731-744.

[2]Mustapa M,Mustapa F D,Misnan M S,et al.Exploiting In⁃tranet Technology in Facilitating Knowledge Management among Quantity Surveying's Consulting Firms[C].2012 IEEE Colloquium on Humanities,Science and Engineering Re⁃search(CHUSER),Kota Kinabalu,Sabah,Malaysia,2012:337-341.

[3]赵丽娜,任利成.中小型制造企业采纳条码技术的影响因素研究——决策相关者视角[J].华东经济管理,2010(2):124-127.

[4]Ahn T,Ryu S,Han I.The Impact of Web Quality and Playful⁃ness on User Acceptance of Online Retailing[J].Information &Management,2007,44(3):263-275.

[5]Celik H E,Yilmaz V.Extending the Technology Acceptance Model for Adoption of E-Shopping by Consumers in Turkey[J].Journal of Electronic Commerce Research,2011,12(2):152-164.

[6]Parasuraman A,Zeithaml V A,Malhotra A.E-S-Qual-A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality[J].Journal of Service Research,2005,7(3):213-233.

[7]Cao M,Zhang Q Y,Seydel J.B2C E-Commerce Web Site Quality:An Empirical Examination[J].Industrial Manage⁃ment&Data Systems,2005,105(5/6):645-661.

[8]Lin H H.The Effect of Multi-Channel Service Quality on Mo⁃bile Customer Loyalty in an Online-and-Mobile Retail Con⁃text[J].Service Industries Journal,2012,32(11):1865-1882.

[9]Loiacono E T,Watson R T,Goodhue D L.Webqual:A Mea⁃sure of Website Quality[J].Marketing Theory and Applica⁃tions,2002,13(3):432-438.

[10]Lin J C,Hsipeng L.Towards an Understanding of the Behav⁃ioural Intention to Use a Web Site[J].International Journal of Information Management,2000,20(3):197-208.

[11]Zeithaml V A,Parasuraman A,Malhotra A.Service Quality Delivery through Web Sites:A Critical Review of Extant Knowledge[J].Journal of the Academy of Marketing Sci⁃ence,2002,30(4):362-375.

[12]Barnes S J,Vidgen R T.An Integrative Approach to the As⁃sessment of E-Commerce Quality[J].Journal of Electronic Commerce Research,2002,3(3):114-127.

[13]Barnes S J,Vidgen R.User Acceptance and Corporate In⁃tranet Quality:An Evaluation with Iqual[J].Information& Management,2012,49(3/4):164-170.

[14]袁亚忠.基于感知质量的顾客忠诚实证研究——以中国中高档酒店为例[J].华东经济管理,2008(11):111-116.

[15]Liu C,Arnett K P.Exploring the Factors Associated with Web Site Success in the Context of Electronic Commerce[J]. Information&Management,2000,38(1):23-33.

[16]Lin J S C,Hsieh P L.The Role of Technology Readiness in Customers'Perception and Adoption of Self-Service Tech⁃nologies[J].International Journal of Service Industry Man⁃agement,2006,17(5):497-517.

[17]Lee W I,Chiu Y T H,Liu C C,et al.Assessing the Effects of Consumer Involvement and Service Quality in a Self-Ser⁃vice Setting[J].Human Factors and Ergonomics in Manufac⁃turing&Service Industries,2011,21(5):504-515.

[18]Sousa R,Voss C.The Impacts of E-Service Quality on Cus⁃tomer Behaviour in Multi-Channel E-Services[J].Total Quality Management&Business Excellence,2012,23(7/8):789-806.

[19]Ho L A,Kuo T H.How System Quality and Incentive Affect Knowledge Sharing[J].Industrial Management&Data Sys⁃tems,2013,113(7):1048-1063.

[20]Taylor W A,Wright G H.Organizational Readiness for Suc⁃cessful Knowledge Sharing:Challenges for Public Sector Managers[J].Information Resources Management Journal,2004,17(2):22-37.

[21]Davis F D,Bagozzi R P,Warshaw P R.User Acceptance of Computer Technology:A Comparison of Two Theoretical Models[J].Management Science,1989,35(8):982-1003.

[22]Davis F D,Venkatesh V.A Critical Assessment of Potential Measurement Biases in the Technology Acceptance Model:Three Experiments[J].InternationalJournalofHu⁃man-Computer Studies,1996,45(1):19-45.

[23]Wixom B H,Todd P A.A Theoretical Integration of User Sat⁃isfaction and Technology Acceptance[J].Information Sys⁃tems Research,2005,16(1):85-102.

[24]Mathieson K.Predicting User Intentions:Comparing the Tech⁃nology Acceptance Model with the Theory of Planned Behav⁃ior[J].Information Systems Research,1991,2(3):173-191.

[25]Dishaw M T,Strong D M.Extending the Technology Accep⁃tance Model with Task–Technology Fit Constructs[J].Infor⁃mation&Management,1999,36(1):9-21.

[26]Venkatesh V,Davis F D.A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model:Four Longitudinal Field Stud⁃ies[J].Management Science,2000,46(2):186-204.

[27]Schepers J,Wetzels M.A Meta-Analysis of the Technology Acceptance Model:Investigating Subjective Norm and Mod⁃eration Effects[J].Information&Management,2007,44(1):90-103.

[28]Lee S,Kim B G.Factors Affecting the Usage of Intranet:A Confirmatory Study[J].Computers in Human Behavior,2009,25(1):191-201.

[29]Hung S Y,Lai H M,Chou Y C.The Determinants of Knowl⁃edge Sharing Intention in Professional Virtual Communities:An Integrative Model[C].The 14th Pacific Asia Conference on Information Systems,2010:1492-1503.

[30]Chang Y S,Hsu S F,Liao C H,et al.Knowledge Sharing in Online Communities:Subjective Norm,Trust,Media Rich⁃ness,and the Individual’s Role in Knowledge Sharing[C]. World Conference on Educational Multimedia,Hypermedia and Telecommunications,Victoria,BC,Canada,2013:801-806.

[31]Bollen K A.Structural Equations with Latent Variables[M]. New York:Wiley-Interscience,1989:432-447.

[32]Churchill Jr G A.A Paradigm for Developing Better Mea⁃sures of Marketing Constructs[J].Journal of Marketing Re⁃search,1979,16(1):64-73.

[33]Schilke O,Wirtz B W.Consumer Acceptance of Service Bun⁃dles:An Empirical Investigation in the Context of Broadband Triple Play[J].Information&Management,2012,49(2):81-88.

[34]Legris P,Ingham J,Collerette P.Why Do People Use Infor⁃mation Technology?A Critical Review of the Technology Ac⁃ceptance Model[J].Information&Management,2003,40(3):191-204.

[35]Wong A M K,Chang W H,Ke P C,et al.Technology Ac⁃ceptance for an Intelligent Comprehensive Interactive Care(ICIC)System for Care of the Elderly:A Survey-Question⁃naire Study[J].PLoS ONE,2012,7(8):e40591.

[36]Aladwani A M,Palvia P C.Developing and Validating an In⁃strument for Measuring User-Perceived Web Quality[J].In⁃formation&Management,2002,39(6):467-476.

[37]Venkatesh V,Morris M G,Davis G B,et al.User Accep⁃tance of Information Technology:Toward a Unified View[J]. Mis Quarterly,2003,27(3):425-478.

[38]Yu J,Ha I,Choi M,et al.Extending the Tam for a T-Com⁃merce[J].Information&Management,2005,42(7):965-976.

[39]MoonJW,KimYG.ExtendingtheTAMforaWorld-Wide-Web Context[J].Information&Management,2001,38(4):217-230.

[40]Nunnally J.Psychometric Theory[M].New York:Mc⁃Graw-Hill,1978:244-246.

[41]Fornell C,Larcker D F.Evaluating Structural Equation Mod⁃els with Unobservable Variables and Measurement Error[J]. Journal of Marketing Research,1981,18(1):39-50.

[42]Hair J F,Black W C,Babin B J,et al.Multivariate Data Analysis(7th Edition)[M].New Jersey:Prentice Hall,2009:667-679.

[43]Bollen K A.A New Incremental Fit Index for General Struc⁃tural Equation Models[J].Sociological Methods&Re⁃search,1989,17(3):303-316.

[44]Bagozzi R P,Yi Y.On the Evaluation of Structural Equation Models[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1988,16(1):74-94.

[45]Etezadi-Amoli J,Farhoomand A F.A Structural Model of End User Computing Satisfaction and User Performance[J]. Information&Management,1996,30(2):65-73.

[46]Browne M W,Cudek R.Alternative Ways of Assessing Mod⁃el Fit[J].Sociological Methods&Research,1992,21(2):230-258.

[47]Baron R M,Kenny D A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Per⁃sonality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[48]Fritz M S,MacKinnon D P.Required Sample Size to Detect the Mediated Effect[J].Psychological Science,2007,18(3):233-239.

[49]Sobel M E.Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Ef⁃fects in Structural Equation Models[J].Sociological Method⁃ology,1982,13(1):290-312.

[50]McKinnon D P.Introduction to Statistical Mediation Analysis[M].New York:Taylor and Francis Group,2007:325-345.

[51]Hayes A F.Beyond Baron and Kenny:Statistical Mediation Analysis in the New Millennium[J].Communication Mono⁃graphs,2009,76(4):408-420.

[52]Preacher K J,Hayes A F.Asymptotic and Resampling Strate⁃gies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multi⁃ple Mediator Models[J].Behavior Research Methods,2008,40(3):879-891.

[53]McManus D J,Sankar C,Carr H H,et al.Intraorganization⁃al Versus Interorganizational Uses and Benefits of Electronic Mail[J].Information ResourcesManagementJournal,2002,15(3):5-13.

A Study on User Adoption Model of Enterprise Intranet Based on Perceived Quality

WANG Gao-shan1,2,YU Tao1,ZHANG Xin2

(1.School of Management Science and Engineering,Shandong Normal University,Jinan 250014,China;2.School of Management Science and Engineering,Shandong University of Finance and Economics,Jinan 250014,China)

Intranet is an important medium for information accessing and knowledge sharing.In order to examine the impact of user perceived quality of intranet on user adoption,the paper designed a measurement model of intranet quality,which includ⁃ed three dimensions,i.e.ease of use,design quality and information quality,and then developed a user adoption model of in⁃tranet,which contained four core constructs,i.e.intranet quality,perceived usefulness,subjective norms and behavioral in⁃tentions,based on the integration of TAM(Technology Acceptance Model)and WebQual(Web Quality Model).The results from the empirical analysis show that:the measurement model of intranet quality proposed by this paper has better reliability and validity;compared with subjective norms,intranet quality has a significant impact on user adoption;the effect of intranet quality on user adoption is fully mediated by perceived usefulness.

intranet;quality;adoption;mediation effect

F272

A

1007-5097(2014)05-0158-06

10.3969/j.issn.1007-5097.2014.05.033

2014-01-21

国家社会科学基金重点项目(13AGL012);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790182);教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA790153);山东省自然科学基金项目(ZR2010FL009)

王高山(1977-),男,山东莱西人,副教授,博士研究生,研究方向:信息管理,质量管理;于 涛(1956-),男,山东潍坊人,教授,博士,副校长,研究方向:质量管理;张 新(1967-),男,山东菏泽人,教授,博士,院长,研究方向:信息管理。

欧世平]

●实务·方法