亲密关系、情感依恋与消费行为探索

俞钰凡,沈鹏熠,李冬伟

(华东交通大学 经济管理学院,江西 南昌 330013)

亲密关系、情感依恋与消费行为探索

俞钰凡,沈鹏熠,李冬伟

(华东交通大学 经济管理学院,江西 南昌 330013)

成人之间亲密关系的处理要追溯到婴儿期依恋关系的形成,而早期的母婴依恋被孩子们内在化,从而塑造成成人的内在的工作模式,即为以后的家庭之外的关系扮演了一种标准的认知结构。这种内在化的认知结构会影响消费者的行为——道德消费和从众消费。文章对亲密、依恋和行为的关系进行了厘清,并且就两种消费行为提出了两个分析命题。命题一:安全依恋类型和道德消费行为是最积极相关的,矛盾依恋型相关性次之;排斥依恋型和道德消费行为是最负相关,恐惧依恋型次之。命题二:安全依恋的个体将更易受到信息性社会影响,目的是对知识的获取;而不安全依恋(排斥、矛盾和恐惧依恋)的个体将更易受到规范性社会影响,目的是获得社会支持。当然,这些命题需要进一步的实证研究证明。

亲密关系;情感依恋;道德消费;从众消费

当今的营销学者对营销观念应是“交换”、“关系”还是“网络”提出了质疑。然而,无论是何种营销思维,理解和预测交易情景中消费者对于品牌的反应是营销中的一个根本性问题。也就是需要弄清楚“消费者为什么要买某种商品或服务”,或者说消费动机是什么?针对这样的一个根本问题,已有的营销文献研究主要强调消费行为和消费者的人格有关。因此,营销人员所做的种种努力不过是为了对消费者施加各种各样的社会影响,使得消费者行为、态度或者信念做出期待中的改变。然而,心理学有关人格的研究实际上物理化,忽视了人类的灵魂—情感的作用。换句话说,消费者有可能出于亲密关系才产生购买或者不购买。根据Morris(2010)的观点,成人的种种行为与渴求亲密关系的情感分不开。譬如,我们抽烟,双手习惯性地插在口袋里,在柔软的水床中进入梦乡……这一切与“物”的接触都让我们回忆起婴儿期被母亲抱在怀里的温暖[1]。Bowlby(1969)认为,成人之间亲密关系的处理要追溯到婴儿期依恋关系的形成[2]。过去,营销界已有不少研究试图将依恋理论引进营销研究,尤其是消费者品牌关系研究中(Lumina S Albert和Leonard M Horow⁃itz,2009;姜岩,董大海,2008;等等)[3-4]。Park等(2007)认为,依恋理论可以为关系营销和消费者行为研究提供一种新的视角[5]。本文将基于消费者情感依恋尝试分析两种消费行为:消费者道德消费和从众消费。

一、亲密关系与情感依恋

人类一降生就与母亲亲密接触,形成亲密关系。随着成长,开始谋求新的关系纽带,并回归一种亲密关系。亲密行为的原生序列是“抱紧我/放下我/别管我”。离开父母的视野后,这个序列倒过来回到源头。也就是说,亲密关系终其人的一生。

亲密意味着信赖,让人在这充满压力和陌生人的世界获得安慰。但是由于种种原因,寻求亲密的对象可能没有回应人的渴望;无论是出于冷漠或者是忙于现代生计的复杂情况,都会使得人陷入危险的情感困境。亲密关系的丧失会损害人的身体健康,亲密关系的质量还会影响人们的心理健康。然而,人类是富于创造才能的物种,如果被剥夺了迫切需要的东西,创造精神很快就能驱使人去找到替代手段。于是,人们寻求替代亲密关系来解决问题。人与人的接触会因文化局限而受阻,显然,寻求与亲人之外的成人的亲密是会造成社会损害的。于是就会转向“物”上,譬如,养宠物或是迷恋某个品牌的产品或服务;或者热衷社交活动,偶像崇拜,等等。

Bowlby(1969)[2]认为,成人之间亲密关系的处理要追溯到婴儿期依恋关系的形成。成人情感依恋的研究始于Hazan和Shaver(1987),他们研究发现,安全依恋类型的人有浪漫的热情的爱恋,而较少有极端的无我的、完全奉献式的爱;回避依恋类型对应于游戏式的爱;焦虑—矛盾依恋类型的则对应于占有、依赖式的爱。安全依恋类型常有积极的关系,回避依恋类型较少有满意的、亲密的关系,焦虑—矛盾依恋类型则与除热情以外的积极关系的特征呈现负相关[6]。此外,Feeney和Noller(1990)的研究发现,安全依恋类型对与其有亲密关系的人相当信任并有充分的自信,不安全依恋类型中的回避类型主要表现为回避亲密关系,而不安全依恋类型中的焦虑——矛盾类型主要特点是依赖和渴望投入情感中,常常是一种神经质的投入,而非慎重的、朋友式的爱[7]。

二、成人依恋模式

在过去几十年里,依恋理论在社会和发展研究中已经有了非常重要的影响(Roisman等人,2007)[8]。依恋理论是由Bowlby(1969)发展起来的,用来描述和解释婴儿是如何依恋他们最初的看护人。根据Bowlby(1969)的观点,婴儿生来就具有一种生理系统,允许同某个人形成不同于他人的亲密的情感纽带[2]。依恋的形成有着深刻的生物根源,人类面对现实可能的威胁和危险时会产生对看护人的亲近以获得安全感,这是一种本能的反应。虽然依恋的产生与婴儿期分不开,但依恋联结却是持续存在的。导致一个人对其他人产生一定程度上依恋的任何行为模式都有个体差异,这种差异可能会持续一个人的一生。

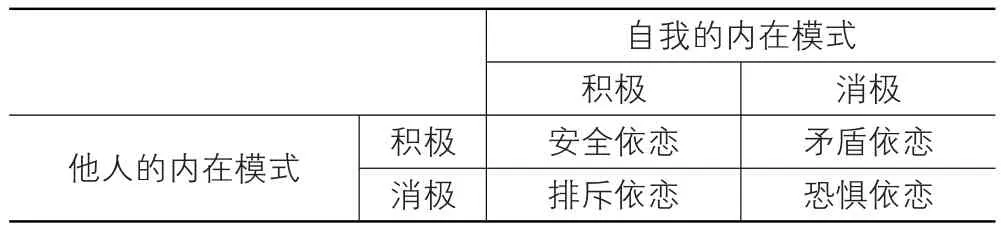

实际上,根据Bowlby的理论,早期与最初看护人的经历被孩子们内在化,从而塑造成成人的内在工作模式,即为以后的家庭之外的关系扮演了一种标准的认知结构。而成年人的工作模式影响了成年人同其他人的交互,亲密关系的建立以及人格特质的形成。Bartholomew等人已经将Bowlby的内在工作模式的概念系统化成一个四种类型的依恋模式(Bar⁃tholomew和Horowitz1991)[9]。四种典型的依恋模式被定义成两种内在工作模式:一种为自我的内在模式,一种为他人的内在模式(见表1)。自我模式的积极性牵涉自我可爱以及优秀的程度。然而,他人模式的积极性涉及一个人对至关重要的那个人的可得性和支持的期望;自我模式的消极方面则源自关于亲密的焦虑以及为了自尊对他人的依赖。也就是说,他人模式的消极面是对亲密的回避。安全依恋的人对自我和他人有一种积极的看法,然而,矛盾依恋的个体则对自己有消极的看法,但是对他人却是积极的看法。具体地,回避依恋被分成两种性质不同的类型:排斥依恋和恐惧依恋。排斥依恋型的人们对自我有积极看法,将自己看作是适应性强的、不需要别人的人,但是对别人却有消极看法。然而,恐惧依恋型的个体无论是对自我还是对别人都是持消极的看法。

表1 依恋模式

对于每一种依恋模式,具体情形与婴儿期的依恋关系形成密不可分。父母对子女反复无常以及冷漠的养育被认为是后者的依恋困难的危险因素,并且常常与成人期中沮丧和焦虑失调有关。分离焦虑指的是一种负面的情感,当孩子们和他们的依恋对象分离的时候产生如孤独、失去以及悲伤的情感(Cassidy和Shaver1999)[10]。这个概念也指一个成长阶段,在这个阶段,孩子经历由于和看护者的分离引起的焦虑。理论上,婴儿期的分离焦虑是成长过程中一种很自然的过程,有助于他们的生存(Bowlby 1969)。Bowlby认为,婴儿经历与看护者的分离会有一些行为特征,例如哭泣、追赶和呼唤。发怒的目的就是为了制止分离,希望继续保持和看护者的亲密状态。由于这种亲密寻求行为,婴儿会增加他们的生存机会[2]。

Bowlby(1973)提出,婴儿成长过程中会习得依恋、分离和重聚。因此,他认为焦虑和害怕遗弃是依恋形成背后的主导力量。当一种依恋关系受到威胁,或者依恋对象并不总是可以依恋的时候,常常导致不安全依恋[11]。学者认为矛盾依恋的儿童常常害怕孤单一人和身处危险中,因为对于他们的需求,他们的看护者是靠不住的(Cassidy和Shaver 1999;Kerns,Abraham,Schlegelmilch,Morgan 2007)[12]。然而,回避依恋的儿童学会不去期待来自看护者的安慰,因此,将悲痛埋藏在心底,将产生抵触的情绪以及困惑(Guerrero,Bachman 2006)[13]。由于不一致的以及冲突的双重交互,矛盾依恋的儿童往往被长期的渴望得到满足的焦虑所压倒(Cassidy Shaver,1999)[10]。另一方面,根据焦虑的病理模型,具有矛盾依恋的儿童会形成自治的认知,这种自治在分离时由于父母亲的不耐烦受到阻碍。由于他们父母的不可预知行为,这类孩子也许会感到环境是不可控的。父母亲的这种轻视的行为是回避依恋的原因,而回避依恋会导致孩子间的负面的自我评价。

三、消费者依恋的内涵

研究表明,将依恋理论应用于营销情景是可行的。消费者能对礼物、收藏品、居住地、产品、品牌、名人和其他特定类型或喜欢的对象形成依恋[4]。尽管对人和对物的依恋在某些方面有所不同,但依恋的基本特定和效果是很相似的(Park等,2006)[14]。此外,在对消费者—品牌关系的研究中,Fournier提出15种消费者品牌关系的类型,并且认为,依恋是“所有强势品牌关系的核心”。承诺的伙伴关系、私人关系和亲密的朋友关系等出现了较高的依恋感,而奴役关系、既定的密切关系和便利的密切关系等则出现了较低的依恋感。很显然,在Fournier看来,依恋是较7个维度更高一级的区分消费者——品牌关系的构念。

学术界对依恋理论的研究主要基于两个视角:个体差异视角和关系视角。心理学家和精神病理学专家多从个体差异视角研究依恋理论。但Park等人(2006)认为,个体差异视角的研究对营销者的意义不是很大,因为消费者个性特质是难以影响的,相应地,营销角度应该从关系视角来研究,因为消费者关系是可以培育的[14]。但是,依恋本质上确实是一种心理现象。Ball等人(1992)指出,依恋是消费者利用消费对象,这些消费对象可能是已经拥有的、期望拥有或者曾经拥有的,来支持其自我概念的程度[15]。Buttle和Adlaigan(1998)则认为,依恋是建立在顾客与组织价值观一致性基础上的一系列心理纽带[16]。也有一些学者从关系营销出发,研究消费者与品牌的关系,提出品牌依恋的构念,认为品牌依恋是连接消费者自身和品牌之间的认知和情感纽带(姜岩,董大海2009)[17]。当品牌与自我相一致时,这种情感本质上是一种“热烈的情感”,而这种情感会激发消费者对品牌的渴望,以及得到它的满意、不能得到的沮丧、可能失去的悲伤,并期望再次得到它。除了认知和情感特性外,姜岩和董大海还提出,依恋还具有意动特性,也即强烈的动机和行为倾向性。在营销情境下,具有强烈依恋的消费者更倾向于向消费对象倾注时间、精力、金钱等资源,也会产生溢价购买、缺货时暂缓购买、传播正向口碑、积极参与到企业的品牌社区等较高层次的行为反应。

因此,即便是从关系视角应用依恋理论,也不可忽视依恋个体差异这个特征变量。本文对消费行为(道德消费和从众消费)的分析也是基于个体差异进行。

四、消费者依恋与消费者行为间的关联

借用Bartholomew的观点,四种典型的依恋模式被定义成两种内在工作模式:一种为自我的内在模式,一种为他人的内在模式,本文重点考察消费者道德消费行为和从众消费行为。

(一)道德消费行为

近十年来世界范围内兴起了一种新的消费方式——道德消费(ethical consumption),这种消费及其生活方式尽管在目前尚处于起步和萌芽阶段,但它为全球市场经济的发展隐涵地指出了新的方向——道德市场经济(moral market)。道德消费是针对消费者而言的,与其相对的有一个词语叫“道德营销”。无论是对于消费者还是营销人员,不道德的行为和信念会破坏交易进程(Morgan和Hunt,1994)[18]。尽管很多研究已经证明,消费者对于商业和营销实践的感知是十分重要的,但却忽视了消费者的道德。然而,消费者的道德信念和行为对于市场体制的良好运行具有重要的意义。

过去,研究者对于道德行为的研究基本是平行的研究路线,也就是说,将营销者和消费者道德行为割裂开来进行研究。近年来也有研究者提出同时考虑营销者和消费者的道德信念和行为(Lumina S Albert和Leonard M Horowitz,2009)[3]。然而,在市场决策情境中,什么是不道德的信念和行为呢?研究者对这个问题的回答分歧比较大。例如,一般认为偷盗是不道德行为。但是,对于办公资源的私用,例如上班时间用邮件或电话来和朋友或家人沟通,或者是拿办公用品给孩子等等是否是不道德行为则意见不统一。这种分歧与“道德”的普遍意义和具体意义之间的分歧是一致的。

同样的差异也存在于对消费者道德决策情形的界定。消费者购买产品或服务的同时也即表明了他们的道德信念。虽然普遍认为,入店行窃是不道德,但是对于消费者默默接受一个对他们有利的算错的账单是否不道德则意见不统一。总之,这种模糊性使得正常的商业运作受到困扰,甚至有时候会造成相当大的经济损失。尽管这种模糊性给营销实践造成困扰,但鲜有研究者考察个体道德信念和行为的决定因子。所以,本文尝试将个体依恋类型作为一个因子进行分析。

一方面,由于市场行为绝大部分是人际间的,可以期望它是部分地和个人感知他人的形象是相关的。也就是说,如果一个人视别人为友好的、支持的和关心他人的,那么这个人就有理由保护公平对待别人的利益关系。但是如果这个人视别人是冷漠的、自我的、剥削的和没有同情心的,那么这个人就有理由保护他或她自己的利益。因此,相对于那些有着恐惧和排斥依恋类型的人(消极的他人形象),有着安全和矛盾依恋类型(积极的他人形象)的人应该展示出较强的道德价值。

另一方面,我们也期望市场中的道德行为和个人的自我形象相关。有利的自我形象隐含着对坚定地支持自己的信念和价值观的自信。因此,那些有着安全和排斥依恋类型的人们——理论上说,拥有最良好的自我形象(最大的自信)——应展示最强大的信任他人。安全依恋类型的人们应该坚定对他人的积极看法。然而,那些排拒依恋的人们应该坚定地持有他们对他人消极的看法。也就是说,一个有着排斥依恋性的人看上去似乎更有可能剥夺、欺骗或者是作弊(无论是经理还是消费者),部分是因为对其他人的感知是负面的,一个有着安全依恋的人将较少去剥夺、欺骗或者作弊,因为对其他人的感知是正面的。

基于以上分析,可以得出命题如下:安全依恋类型和道德行为是最积极相关的,矛盾依恋型相关性次之;排斥依恋型和道德行为是最负相关,恐惧依恋型次之。

(二)从众消费行为

对于大多数人而言,他人对自己的看法和他人对待自己的方式是行为的最有效影响源之一。被同伴拒绝对于儿童而言是一种灾难性的事件,因为这意味着这个儿童将没有办法获得社会归属与社会激励这两种人类基本需要的满足。被自己的父母或者其他看护人拒绝将是一种更加糟糕的情况,它会在儿童的社会心理发展过程中留下永久的烙印。相反,在儿童早期发展中,被社会接纳则意味着能获得精心养育、安抚、安全和诸如食品等其他一些强化物。因此,通过与作为行为结果的食品和安全等产生联系,社会认可构成了一个强有力的奖赏;而被社会拒绝则构成了一种强有力的惩罚。

与他人意见的不一致,即作为一个偏离者,通常会受到令人恐惧的社会疏远。因此,通常我们选择“随大流”。当人们为了被他人所接受,避免被他人所拒绝而按照他人方式行动时,我们就经历了规范性社会影响。规范性影响包括在表面上采纳某一团体的主导标准或者规范,寻求获得(或者避免失去)来自于规范界定团体的正向情感——喜欢、尊敬和接纳。

与规范性影响相伴随的是信息性影响。人们不可能单凭自身能力在任何情境中都可以获得行动信息,因此需要求助于他人来获得相关信息。当我们在一个新的情境中不能确定应该做什么时,就需要“附和”他人,依靠那些知识更丰富的人来指导。费斯廷格在社会比较理论中提到,人们有评价自己的观念和态度进而确认它们正确性的基本需要。坚信自己行为和信念的正确性或适当性,会使人们获得能对自我命运进行自主控制的可靠感和对自身能力的满意感。费斯廷格指出,就信念和社会行为而言,“正确性”是一个非常主观的概念。这种正确性是由社会现实所界定的,它并不是绝对客观的。换句话说,他人的想法和行为常常是人们衡量社会方面正确性的标准。也正是这种对正确性的需要的推动,人们开始去注意他人的信念和行为——尤其当人们处在一个新的或者是不确定的社会背景中时。

因此,得出以下命题:安全依恋的个体将更易受到信息性社会影响,目的是对知识的获取;而不安全依恋(排斥、矛盾和恐惧依恋)的个体将更易受到规范性社会影响,目的是获得社会支持。

成人对亲密关系的寻求终其一生,母婴依恋形成的内在工作模式会影响人们的消费行为——道德消费和从众消费。因此,本文在依恋特质的个体差异基础上进行分析。其中,道德消费由于无法准确一致地界定具体的道德行为,只能从程度上进行推断,而从众消费的分析则在个体特质差异的基础上进行了拓展,也即社会影响的力量是如何影响个体的行为。当然,以上的基于依恋角度对消费行为的分析得出的命题还需要进一步实证研究。

[1]德斯蒙德·莫利斯.裸猿三部曲——亲密行为[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2010.

[2]Bowlby John.Attachment and Loss:Vo1.1.Attachment[M]. New York:Basic Books,1969.

[3]Lumina S Albert,Leonard M Horowitz.Attachment styles and ethical behavior:Their relationship and significance in the marketplace[J].Journal of Business Ethics.,2009,87(3):299-316.

[4]姜岩,董大海.品牌依恋理论研究探析[J].外国经济与管理,2008,30(2):51-59.

[5]Park C W,Macinnis D J Priester J.Brand attachment and man⁃agement of a strategic exemplar[C]//Schmitt B H.Handbook of Brand Experience Management.MA:Elgar Publishing,2007:1-36.

[6]Hazan Cindy,Philip R Shaver.Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process[J].Journal of Personality and So⁃cial Psychology,1987,52:511-524.

[7]Feeney J A,Noller.P.Attachment style as a predictor of adult romantic relationships[J].Journal of Personality and Social Psychology,1990,58(2),281-291.

[8]Roisman G I,Holland A,Fortuna K,et al.The Adult Attach⁃ment Interview and self-reports of attachment style:An empir⁃ical rapprochement[J].Journal of Personality and Social Psy⁃chology,2007,92:678-697.

[9]Bartholomew K,Horowitz L M.Attachment styles among young adults:A test of a four-category model[J].Journal of Personality&Social Psychology,1991,61(2):226-244.

[10]Cassidy Shaver P R.Handbook of attachment:Theory,re⁃search,and clinical implications[M].New York:Guilford Press,1999:595-624.

[11]Bowlby John.Attachment and Loss:Vo1.2.Separation[M]. New York:Basic Books,1973.

[12]Kerns K A,Abraham M M,Schlegelmilch A,et al.Moth⁃er-child attachment in later middle childhood:Assessment approaches and associations with mood and emotion regula⁃tion[J].Attachment&Human Development,2007(9):33-53.

[13]Guerrero L K,Bachman G F.Associations among relational maintenance behaviors,attachment-style categories,and at⁃tachment dimensions[J].Communication Studies,2006,57(3):341-361.

[14]Park C W,Macinns D J,Prester J.Beyond attitudes:attach⁃ment and consumer behavior[J].Seoul Journal Business,2006(2):3-35.

[15]Ball A D,Tasaki L H.The Role and Measurement of Attach⁃ment in Consumer Behavior[J].Journal of Consumer Psy⁃chology,1992(1):155-172.

[16]Buttle F A,Aldlaigan A H.Customer Attachment:A Concep⁃tual Model of Customer-Organization Linkage[EB/OL].(2011-11-17)[2013-08-07].http://dspace.lib.cranfield.ac. uk:8080/bitstream/1826/374/2/SWP0898.pdf.

[17]姜岩,董大海.西方消费者依恋理论的研究进展[J].管理评论,2009,21(1):77-86.

[18]Morgan R M,Hunt S D.The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing[J].Journal of Marketing,1994,58(3):20-38.

A Probe on Intimate Relationship,Emotional Attachment and Consumer Behaviors

YU Yu-fan,SHEN Peng-yi,LI Dong-wei

(School of Economics and Management,East China Jiaotong University,Nanchang 330013,China)

The development of the intimate relations among adults should be dated back to the formation of attachment relation⁃ships in the period of infancy.The intrinsic work mode of adults has being shaped by children’s internalization of the early moth⁃er-infant attachment.The work mode will play a role of standard cognitive structure for social connections outside of families,which influences consumer behaviors—ethical consumption and conformity consumption.Based on the analysis of the relations among intimacy,attachment and behaviors,the paper puts forward the following two analytic propositions:1) safe attach⁃ment style and ethical behaviors are the most actively correlated,followed by contradictory attachment type,while exclusion attachment style and ethical consumer behaviors are the most negatively correlated,followed by fear attachment type;2) safe attachment individuals are more easily influenced by information society in order to obtain knowledge,while unsafe attachment(exclusion,contradiction and fear attachment) individuals will be more easily affected by normative social in order to get so⁃cial support.However,the propositions need to be further empirically studied.

intimate relationship;emotional attachment;ethical consumption;conformity consumption

F014.5

A

1007-5097(2014)05-0154-04

10.3969/j.issn.1007-5097.2014.05.032

2013-09-30

国家自然科学基金项目(71362003;71362002;71362001)

俞钰凡(1978-),女,湖北咸宁人,讲师,博士,研究方向:品牌管理,营销伦理;沈鹏熠(1980-),男,湖南岳阳人,副教授,博士,研究方向:品牌管理,消费行为;李冬伟(1973-),女,河南新乡人,副教授,博士,研究方向:战略管理,企业社会责任。

欧世平]

●实务·方法