《诗经》名物翻译偏离及其诗学功能演变

——以《关雎》英译为例

李玉良

(青岛科技大学 外语学院,山东 青岛 266061)

《诗经》名物翻译偏离及其诗学功能演变

——以《关雎》英译为例

李玉良

(青岛科技大学 外语学院,山东 青岛 266061)

由于受到历史、文化、地域上的限制,《诗经》名物翻译须在方法和策略上做出多种选择。从翻译学、诗学、伦理学来看,把《诗经》主要作为文学文本而非历史、文化、政治文本翻译时,其名物翻译当以译诗艺术性为基本原则,必要情况下应允许名物翻译有所偏离,文化器物和地域性强的名物尤其如此。

名物翻译;偏离;译诗文化身份;诗学演变;艺术整体性

自19世纪末,理雅各开始《诗经》翻译以来,《关雎》已经有了12种译本。其中,诗篇中名物的翻译问题令译界一直颇感困惑。由于《诗经》中许多名物直接代表了中国古代历史文化,它们不仅反映了中国先民的物质文化生活,还反映了当时的宗教、伦理、历史乃至政治状况,因此在翻译中给译者增加了很大的负担。但是,由于中西文化之间历史、文化、语言、地域的差异,名物翻译很难做到面面俱到,而需做出一定的选择,往往表现出与原文一定程度的偏离现象。我们应该如何看待这些问题?名物翻译应该采用怎样的宏观策略?本文试以《关雎》名物翻译为例,对此进行理论上的探讨。

1.0 名物翻译的多样化现象

翻译《关雎》,首当其冲的是“雎”的翻译问题。“雎鸠”究竟是哪种鸟?这是诗经学关注的问题,也是翻译所无法回避的问题。从传统经学的解释看,“关关”是鸟的和鸣: 《毛诗正义》:“关关,和声也。”(孔颖达,1999:22);《释诂》:“关关,噰噰,音声和也。”(郭璞,1999:27);《鲁诗》:“关关,音声和也。”(王先谦,1987:8);朱熹(1958:1)《诗集传》:“雌雄相应之和声也”。今人程俊英、蒋见元(1991:3)《诗经注析》说:“关关,形容水鸟雌雄和鸣的象声词”。这些都表明“雎鸠”当是一种性情温和,感情专一的鸟。但是,经学所解释的鸟的叫声,与后文又有些矛盾,从整体来看,《关雎》当是写“求偶”的诗,所以有“寤寐求之,求之不得,辗转反侧”的诗句。这在《诗经》其他诗中亦可觅得佐证。《小雅·伐木》云:“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤。……嘤其鸣矣,求其友声。”其主动发出“求友”的“嘤嘤”之鸣与《关雎》“关关”之声一样,均可认定是雄鸟对雌鸟的求偶“独唱”。《小雅·小弁》说得更清楚:“雉之朝鸣,尚求其雌”。(同上)这是说雄性野鸡早晨鸣叫求偶,此正可作“关关”之声乃雄雎鸣叫求偶之声的注解。既是“求偶”,“关关”就是雄雌雎鸠之“和鸣”。但是,“和鸣”并不就能佐证雎鸠即为性情温和的鸟。动物再凶猛,求偶之时,其鸣叫声也必然温柔。所以,“关关”雎鸠就不必是温和的鸟,而完全可以是凶猛的鱼鹰。如果从早期人类社会的性崇拜观念来看,对性的强烈要求应该是一种美,所以用鱼鹰这种猛禽充满野性的求偶之声起兴,来比喻“君子”如火的爱情,并没有不妥,反倒是一种美。

从训诂的角度来看,“雎鸠”也当是鱼鹰。如郭璞注《尔雅·释鸟》云:“雎鸠,雕类,今江东呼之为鹗,好江渚边食鱼。”(郭璞,1999:306)陆玑《疏》云:“雎鸠,大小如鸱,深目,目上露骨,幽州人谓之鹫。而杨雄、许慎皆曰白鹭,似鹰,尾上白。”(陆玑:451)现代高亨(1980:2)《诗经今注》也说“雎鸠,一种水鸟名,即鱼鹰,雌雄有固定的配偶,古人称之为贞鸟。”可见古今考古学家和文学家均认为“雎鸠”即为“鹗”或“鱼鹰”无疑。

再从鱼鹰的习性来看,鱼鹰以鱼为食,通常活动于海边或湖沼。鱼鹰趾爪锐利,呈钩状,长而有力,外趾亦能反转,以便紧抓猎获的鱼类。鱼鹰通常单独活动,飞翔于距水十到三十公尺的上空。若发现鱼类,即收缩双翼,俯冲入水中猎捕,然后将猎物携至树上啄食。这一切也与诗中所述相吻合。

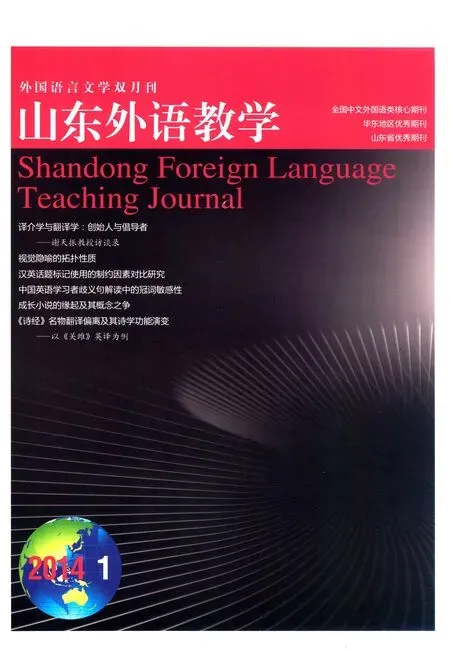

从诗篇的内部逻辑、训诂、民俗、以及生物学的角度,我们可以得出一致的结论,即“雎鸠”是凶猛的鱼鹰。因此,理雅各(J. Legge,1939:1)和阿瑟·韦利(A. Waley,1937:2)将“雎鸠”翻译成osprey,庞德(E. Pound,1954:2)将其翻译成fish-hawk,一雅一俗,较合理。而詹宁斯(W. Jennings,1891:2)和汪榕培(1995:2)将其翻译成waterfowl,许渊冲(2009:2)将其翻译成turtledove,皆与训诂相悖;高本汉(B. Karlgren,1950:2)将其译作ts’ü-kiu bird,语焉不详,几近不译。“雎”与几种译文中的鸟的区别见下图:

其次是“荇菜”的问题。“荇菜”是什么植物?《毛诗正义》:“《释草》云:‘莕,接余,其叶苻。’陆机《疏》云‘接余,白茎,叶紫赤色,正圆,径寸余,浮水上,根子啊水底,与水深浅等,大如钗股,上青下白,鬻其白茎,以苦酒浸之,肥美可案酒。’是也。”(李学勤,1999:27)根据生物学研究,荇菜是多年生浮水草本植物。茎细长柔软而多分枝,匍匐生长,节上生根,漂浮于水面或生于泥土中。叶互生,卵圆形,基部开裂呈心形,上面绿色具光泽,背面紫色。伞房花序生于叶腋,花冠漏斗状,花鲜黄色,开于水面。果椭圆形,不开裂。种子多数圆形、扁平。习性是喜光线充足的环境,喜肥沃的土壤及浅水或不流动的水域。适应能力极强,耐寒,也耐热,极易管理。根茎可供食用。全草为解热利尿药材。荇菜和弎菜形态、习性很相似,不同的是花朵的颜色和叶片的形态,荇菜是金黄花,弎菜花为暗紫色。它们都可做蔬菜来煮汤,柔软滑嫩,在上古是美食。

荇菜的译法有四种。理雅各将其译成duckweed。duckweed是浮萍,此植物外形像荇菜,可食用,但并非荇菜。詹宁斯将荇菜译作waterlily,意思是睡莲。睡莲外形不像荇菜,不可食用,但可入药。许渊冲译荇菜为cress,意思是水芹,这是生长在池沼边、水沟边或河边的植物,形状与荇菜相差甚大,与训诂不谐。汪榕培将其译作water grass,意思笼统。如果是指一般的水草,那么诗中女子并没有理由去采了又采。高本汉则将荇菜译成hing waterplant。这种译法只表明荇菜是名为hing的水生植物而已,并不能呈现其确凿形象,更无意象可言。荇菜与译文中几种植物的区别见下图:

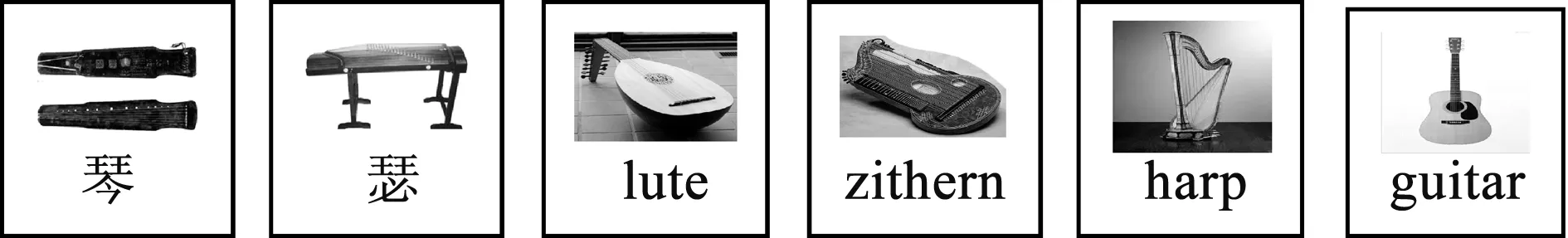

诗的第四章出现了“琴”、“瑟”两种文化器物。这两种名物与前者的不同,是其文化内涵丰富。据古书记载,琴的历史可以追溯到伏羲时,即公元前2400年左右,为五弦琴,后更为七弦。《尔雅·释乐》:“《琴操》曰:‘伏羲作琴。’《世本》曰:‘神农作琴。’”(郭璞,1999:154-155)《古史考》:“伏羲作琴、瑟。”(谯周,2003:39)《纲鉴易知录》:“伏羲斫桐为琴,绳丝为弦;绠桑为瑟。”(吴乘权,1960:179)也有的书上说琴为神农所作。《帝王世纪·世本·逸周书·古本竹书纪年》:“神农始作五弦之琴,以具宫商角征羽之音。历九代至文王,复增其二弦,曰少宫、少商。” (皇甫谧,2010:76)《尔雅·释乐》云:“《世本》曰:‘庖牺作五十弦,黄帝使素女鼓瑟,哀不自胜,乃破为二十五弦,具二均声。’”又云:“《礼图》旧云:‘雅瑟长八尺一寸,广一尺八寸,二十三弦,其常用者十九弦,其余丝弦谓之番。番,赢也。颂瑟长七尺二寸,广尺八寸,二十五弦,尽用之。’”(郭璞,1999:155)郭沫若《青铜器时代》(1957:84)认为琴瑟的出现当在春秋时期。吴钊(1983:47)根据考古成果则认为,琴的出现在西周。琴是为高贵宾客演奏用的高级乐器,它与瑟一起用于常用于隆重的社交场合演奏背景音乐。琴一般置于客人当面,请美貌少女抚之;瑟通常置于屏风后面,邀一老者弄之。两者合奏,音声调和,客人围坐于案几,边听音乐边交谈燕乐。《诗经·鹿鸣》说:“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴,和乐且湛。”(许渊冲,2009:2)据说,古人发明琴瑟是为了顺畅阴阳之气、使人心纯洁。因为琴瑟经常配合演奏,后来人们便把琴瑟比作和谐美好的夫妻感情,如“琴瑟之好”、“琴瑟和鸣”、“琴瑟相和”;相反,把夫妻反目、相处不睦则比作“琴瑟不和”,“琴瑟不调”。《毛诗正义》说:

知“琴瑟在堂,钟鼓在庭”者,《皋陶谟》云“琴瑟以咏,祖考来格”,乃云“下管鼗鼓”,明琴瑟在上,鼗鼓在下。《大射礼》颂钟在西阶之西,笙钟在东阶之东,是钟鼓在庭也。此诗美后妃能化淑女,共乐其事,既得荇菜以祭宗庙,上下乐作,盛此淑女所共之礼也。乐虽主神,因共荇菜,归美淑女耳。(孔颖达,1999)

孔颖达在此对我国琴瑟文化做了精辟解释,其当然不只在于《关雎》,而在于我国古代整个礼乐文化传统。不管《关雎》是否如传统经学所解以“后妃能化淑女”为题旨,其中琴瑟以友“情”,钟鼓以乐“德”的文化传统,当是毫无疑问的。

但是,译文中琴瑟的翻译却出现了五种情况:(1)理雅各、庞德、许渊冲将其译作lute,(2)阿瑟·韦利将其译作zithern;(3)詹宁斯将其译作lute和harp;(4)高本汉将其译作guitar 和lute;(5)汪榕培则将琴瑟略去不翻译。这五种译法中,无论哪一种,实际上都阉割了原诗中琴瑟的文化特色和寓意。琴瑟与其各种译文的区别见下图:

综合以上名物翻译偏离现象,可以将其归纳为以下几个方面:其一,语义偏离;其二,地域特色偏离;其三,意象偏离;其四,文化寓意偏离。

那么,我们应该怎么去理解这些偏离现象呢?

2.0 名物翻译多样化对原文的颠覆

翻译的多样化是翻译的本质特征之一,它既反映了翻译的无奈,也体现了翻译的再创造性本质。翻译多样化的原因是多方面的。语言的差异,物产的地域性差异,两种文化传统的差异,在本质上是翻译无法逾越的鸿沟。它们留给翻译的也只有采取补偿措施。而补偿的努力必然导致各种可能的尝试,从而表现出翻译结果的多样化。《诗经》名物翻译亦复如是。《关雎》中名物虽然为数不多,但其存在却规定了一种时代背景,一种文化氛围,也规定了诗篇的基本内容和艺术风格。它们的任何一点改变,都会打破原来的结构的内部和谐,使翻译出来的作品,要么打上译入语文化的烙印,要么换上另一种艺术情调,甚至改变原来的题旨。请看詹宁斯译文:

Waterfowl their mates are calling,

On the islets in the stream.

Chaste and modest maiden! Fit partner

For our lord(thyself we deem).

Waterlilies, long or short ones, —

Seek them left and seek them right.

`Twas this chaste and modest maiden

He hath sought for, morn and night.

Seeking for her, yet not finding,

Night and morning he would yearn.

Ah, so long, so long! — and restless

On his couch would toss and turn.

Waterlilies, long or short ones, —

Gather, right and left, their flowers.

Now the chaste and modest maiden

Lute and harp shall hail as ours.

Long or short the waterlilies,

Pluck them left and pluck them right.

To the chaste and modest maiden

Bell and drum shall give delight.

(Jennings, 1891)

《毛诗正义》说:“郑以为后妃化感群下,既求得之,又乐助采之。言参差之荇菜求之既得,诸嫔御之等皆乐左右助而采之,既化后妃,莫不和亲,故当共荇菜之时,作此琴瑟之乐,乐此窈窕之淑女。其情性之和,上下相亲,与琴瑟之音宫商相应无异,若与琴瑟为友然,其心同志,故云琴瑟友之。”(孔颖达,1999:27)这是对诗中荇菜、琴、瑟三种器物的最典型的也是最彻底的文化解释。而译诗中则把最有中华文化意蕴的三种器物转而代之以无文化韵味的waterlily,和具有典型西方文化特色的西洋乐器lute(鲁特琴)和harp(竖琴)。 lute和harp是典型的传统西洋乐器,颇有文化标志性,它们的存在,一下就把诗的文化氛围染上西方色彩。诗中的一切活动都随之转移到了西方的某一地方,诗中的人物角色也成了西方人。受此影响,传统经学所谓颂“后妃之德”的题旨不再成立,原诗的艺术结构也被打破。waterlily(水仙)在译诗中出现,取代了“荇菜”,其影响也是巨大的。“荇菜”可食,在原诗中可以解释为贵族女子采之以供宗庙祭祀,也可解释为一民间女子采之以为食物,都可通。“荇菜”在原诗中的这种作用,令读者仿佛回到人们仍信仰巫术和原始宗教的远古时代,置身于生产力低下时以野菜为食的淳朴生活环境,给读者以悠远的历史感和文化旨趣。而waterlily在译诗中则绝无这种历史文化意义,其至多是一种美丽的花朵,在前后文中可解释为比喻诗中美貌的女子,从而诗的题旨只能理解为婚恋诗。而“bell”的出现,在字面上看起来与原文十分一致,实际作用却也与原文迥异。“bell”在西方最早是用于教堂的宗教礼拜仪式,这构成了其基本的文化含义,它与“钟”在本篇中的“宗庙祭祀”的文化含义颇相一致,但“钟”和“鼓”在中国古代文化中作为高贵乐器属于贵族,这种含义则是“bell”所不具备的,这又导致了原文与译文之间一定的文化错位。所以,“bell”在译诗中,现代西方读者至多会把它理解成一种乐器而已。这样,waterlily、lute、harp、bell四个译名合在一起,使译诗失去了原诗名物之间的和谐统一性,也决定了译诗的题旨不可能再是歌颂“后妃之德”的诗,而只能是一首婚恋诗。

与詹宁斯译文相比,韦利的译文可谓异曲同工:

‘Fair, fair’ cry the ospreys

On the island in the river.

Lovely is this noble lady,

Fit bride for our lord.

In patches grows the water mallow;

To left and right one must seek it.

Shy was this noble lady;

Day and night he sought her.

Sought her and could not get her;

Day and night he grieved.

Long thoughts, oh, long unhappy thoughts,

Now on his back, now tossing on to his side.

In patches grows the water mallow;

To left and right one must gather it.

Shy is this noble lady;

With great zithern and little we hearten her.

In patches grows the water mallow;

To left and right one must choose it.

Shy is this noble lady;

With gongs and drums we will gladden her.

(Waley, 1937:81)

客观上,本诗中“zithern”的西方文化情调,“water mallow”的去原文化寓意与历史意味的作用,“gongs”的纯乐器性质与“bell”的宗教意味的巨大差异,都使得译文在总体上偏离了原文的文化与历史感和题旨,也只能理解为一篇具有西方情调的爱情诗。

对于翻译偏离所造成的颠覆性效果,我们应该怎样理解呢?

3.0 名物翻译与译诗文化身份重塑及文化传播

《诗经》的诗篇中的名物数量虽然十分有限,但是民族特色鲜明的典型的文化器物和带有浓厚地域文化色彩的动植物,所释放的文化能量却很大。它们可以表达一种观念习俗,代表一种生活方式,标志一种历史形态,也可以造就一种文化氛围或格调,从而使其所寓居的诗篇拥有一种文化身份。一个人身穿一身民族服装就可以标志一种文化身份,同样,一个文化名物可以使一首译诗读起来有不同的文化风味。在詹宁斯、韦利和高本汉的《关雎》译文中,弹奏的乐器是lute、harp、zithern、guitar,那么诗中的人物也就自然是西洋人,诗中所描述的生活也就成了西洋的生活。如果,这首译诗不标明出处,不标明其翻译的属性,那么它获得西方诗歌这样一个文化身份应该是很自然的。西方读者会通过其文化认同感,把它完全变成一首纯粹的英文诗。即使译诗的翻译属性被标明,西方读者也可能产生一种文化错位,误以为中国先民谈情说爱竟然弹的是西洋乐器,从而在想象中将中国先民的生活代之以西方先民的生活方式,用西方的古代历史去取代中国古代历史。既然诗中的人和物已被读者在阅读中西化,那么译诗作为艺术形式也被类推成中国古诗的形式,比如读者会把译文的修辞结构和格律形式想象成原诗的格律形式。而原诗中诸如比兴等艺术手法则不复存在。依此来看,名物翻译虽然着墨不多,但却有牵一发而动全身的效应。如果译诗中名物间能保持艺术上和谐一致,则可以构筑译诗的独立文化身份,创造一个有独立性的艺术个体,这对译入语文学来说,无疑是有建设性的。

同时,名物翻译偏离所导致的译诗文化身份的转变,带来了关于译诗的文化传播的一个值得探讨的问题。这样的经过文化转型的翻译,对译入语读者来说会有较大的文化认同感,读起来会比较容易接受,其中的艺术内涵也容易欣赏。那么,其文化传播效果如何呢?翻译实践证明,这种归化式的翻译,其传播和接受速度和广度都会比较大。由于译诗传达了原诗的基本内容,也就携带了原诗中的基本文化信息,尤其是原诗所欲表达的思想、观念和情感,其会在一定的程度上也起到了文化传播的作用。也就是说,能让读者通过原诗了解原诗所从出的思想文化,也在很大程度上认识原作的面貌,起到钱钟书(2002:77)先生所说的“诱”与“媒”的文化桥梁作用。要使两种文学对话,这是重要的、不可或缺的一步。但是另一方面,同样由于名物翻译带来的译诗文化身份的转变,译诗却阻碍了文化的传播。因为诗是不可分割的艺术整体,牵一发而动全身,一个名物改了,也就改变了整首诗的和谐如一的结构,虽然其中的思想情感在一定程度上可以传达,但译诗已不是原来完整的艺术有机体。译入语读者即使读了这样的译作,却并不能看到诗的原貌,仍不能整体上认识真正的《关雎》的艺术面貌,不能认识《关雎》中所包含的历史、宗教、社会生活。从这个意义上来说,这种翻译恰恰阻碍了文化的交流与传播。然而,反过来,如果译诗在语义上十分对等,则必然引起阅读的困难。这会大大降低文化交流与传播的速度、广度与深度,译诗也可能最终只能成为学术界的研究对象,而永远脱离人民大众这个主流文化群体,从而永远被关在译入语文化的大门以外。

4.0 名物翻译偏离的诗学价值与伦理学解释

如上文所述,因为名物翻译的偏离,可以使译诗的文化身份发生转变,增强译入语读者对其的文化认同,更便于接受。不仅如此,名物翻译如果与原诗名物有所偏离,并不必然降低译诗的艺术价值。因为译诗虽然来自原诗,但其审美价值和艺术价值并不能等同于原诗,而其自身必然是独立的艺术个体,具有独立的艺术价值。诗歌翻译,重在情感与诗艺,而不在史实和个别文化信息,所以译文中个别名物的更替,并不影响译诗的艺术性。相反,若过分强调名物翻译的忠实性,不仅常常行不通,即使勉强翻译出来,也往往令读者费解,从而影响译诗的艺术性的正常发挥。实际上,诗歌翻译,本质上就是用译入语对原诗进行重新创作,译者欲使译诗的艺术性为本族语读者所认识和接受,就不得不适当遵从本族文化中的审美理念和文学创作规范。有的译者甚至把自己的创作理念完全用于译诗过程。庞德的《诗经》翻译就是其实施意象主义诗歌理念的过程。请看其《关雎》译文:

“Hid! Hid!” the fish-hawk saith,

by isle in Ho the fish-hawk saith:

“Dark and clear,

Dark and clear,

So shall be the prince’s fere.”

Clear as the stream her modesty;

As neath dark boughs her secrecy,

reed against reed

tall on slight.

As the stream moves left and right,

dark and clear,

dark and clear.

To seek and not find

as a dream in his mind,

think how her robe should be,

distantly, to toss and turn,

to toss and turn.

High reed caught in ts’ai grass

so deep her secrecy;

Lute sound in lute sound is caught,

touching, passing, left and right.

Bang the gong of her delight. (Pound, 1954:2)

在庞德的笔下,《关雎》已变成一首纯粹的求爱诗。显而易见,诗的主旨是写王子(prince)对心爱的女子的赞美和追求。诗的开头用了比喻:王子被比作fish-hawk,美丽而贞洁的女子被比作幽深而清纯的河水。至于fish-hawk追求的是什么,则不得而知。按照事物的逻辑,鱼鹰所追求的应该水中的鱼而不是河水,但前后文却并没有明显道出鱼的存在。后文接着叙述王子朝思暮想,睡梦中见得女子身披罗绮(robe),默默含羞(secrecy),他禁不住用鲁特琴和铜锣演奏取悦她。译诗的题旨的独立性不言而喻,“后妃之德”的题旨无论如何也无法比附到译诗当中;其与现代经学的题解虽然相一致,但其艺术独立性已赫然存在。译者仅仅突出了鱼鹰、清清的河水、苇草、琴、锣等意象,并没有竭力一一对应地翻译原诗名物,加之意合性强而简洁的语言,重新创造出一首较为典型的现代派爱情诗。这首诗的艺术价值显然要高于高本汉相对比较忠实的译诗:

Kwan-kwan (cries) the ts’ü-kiu bird,

On the islet of the river;

The beautiful and good girl,

She is a good mate for the lord.

Of varying length is the hing waterplant,

To the left and the right we catch it;

The beautiful and good girl,

Waking and sleeping he (sought her:) wished for her;

He wished for her but did not get her,

Waking and sleeping he thought of her;

Longing, longing,

He tossed and fidgeted.

Of varying length is the hing waterplant,

To the left and the right we gather it;

The beautiful and good girl,

Guitars and lutes (befriend her:) hail her as a friend.

Of varying length is the hing waterplant,

To the left and the right we cull it as a vegetable;

The beautiful and good girl,

Bells and drums cheer her.

( Karlgren,1950:2)

其中的原因是,高的译文追求名物翻译与原文名物相统一,而翻译时所使用的拼音却又使名物语义不明,形象模糊,意象效果也随之暗淡。加之音韵拖沓散乱等弊端,导致整个译诗审美效果大降。

那么,我们如何看待这种存在偏离、却能创造独立艺术价值的翻译呢?众所周知,学术界对于偏离性的翻译往往是不赞同,甚至是一直予以谴责的。这种谴责带有强烈的伦理性质,把有所偏离原文的翻译斥为“不忠”或“叛逆”。然而,如果以原文为评价标准,把适当的偏离贬为“不忠”或“叛逆”的不道德行为,那么“忠实”而不可卒读的翻译对艺术本身、译入语读者、文化传播三者来说,是不是道德的呢?回答是否定的。从伦理的角度来说,翻译不只是负有忠实于原作的道德义务,而是同时负有建设本族文化和文学、满足本族语读者审美需要的道德义务。翻译的第一步,是翻译对象的选择。这个选择本身是一定带有明确的目的性的,那就是服务于本民族的文化、艺术、思想、政治的建设和发展。所以,一旦选择了一个文本,那么译者就有义务把这个文本变成服务于本民族文化利益的责任和义务,若违背了这个责任义务,则他是不道德的。所以,对于诗歌译者来说,其所应该做的,就是用译入语把原诗重新创造成诗歌,把艺术重新塑造成艺术。相反,如果译者为了盲目追求翻译的“忠实”而使译文诘屈聱牙,丧失了可读性和艺术性,他就不仅辜负了作者,辜负了本族语读者,辜负了国家民族,也辜负了艺术本身。遑论翻译道德。以艺术发展和文化传播为最高准则,不机械地拘泥于原文,才是诗歌翻译及其伦理准则的真谛所在。

5.0 结论

在《诗经》的诗篇当中,名物不仅仅意味着一种动物、植物或者器物,也不只有历史文化意义,而是同时具有文学审美意义,一般是被当作各种意象来使用的。《诗经》作为重要的文化典籍,其诗篇的翻译不仅有传达历史文化内涵的任务,而且也有传达其艺术、服务译入语文学的任务,为此,名物的翻译就面临着翻译方法和策略上的多重选择。然而,《诗经》虽有历史文化学意义,但其本质是文学而不是文化、历史或政治文本,所以翻译策略的采用,当以保持译诗艺术性为第一准则,并尽力兼顾历史文化因素,名物翻译亦当遵循这一准则。名物虽小,但由于其具有多种意义,其在译诗中有营造文化氛围,构建文化身份,决定译诗主题,影响译诗艺术性的作用,因此,名物翻译亦当讲求彼此间的和谐统一,并同时重视其与整个译作之间的整体性。

[1] Jennings, W.TheShiKing:TheOld“PoetryClassic”oftheChinese:ACloseMetricalTranslation,withAnnotations[M]. London: George Routledge and Sons, Ltd., 1891.

[2] Karlgren, B.TheBookofOdes[M]. Stockholm: The Museum of Far Eastern Antiquities. 1950.

[3] Legge, J.ChineseClassicswithaTranslation,CriticalandExegeticalNotes,Prolegomena,andCopiousIndexes[M]. Londdon: Henry Frowde, Oxford University Press Warehouse, 1939.

[4] Pound, E.TheClassicAnthologyDefinedbyConfucius[M]. London: Faber and Faber Ltd., 1954.

[5] Waley, A.TheBookofSongs[M]. London: George Allen & Unwin Ltd., 1937.

[6] 程俊英,蒋见元. 诗经注析[M]. 北京:中华书局,1991.

[7] 高亨. 诗经今注[M]. 上海:上海古籍出版社,1980.

[8] 郭沫若. 青铜器时代[M]. 北京:科学出版社,1957.

[9] 郭璞. 尔雅注疏[M]. 北京:北京大学出版社,1999.

[10] 皇甫谧. 帝王世纪·世本·逸周书·古本竹书纪年[M]. 济南:齐鲁书社,2010.

[11] 孔颖达. 毛诗正义[M]. 北京:北京大学出版社,1999.

[12]李学勤. 十三经注疏(标点本)[M]. 北京:北京大学出版社,1999.

[13] 陆玑. 毛诗草木鸟兽虫鱼疏[M]. 丁晏校正. 清咸丰七年.

[14] 钱钟书. 林纾的翻译·七缀集[C]. 北京:三联书店,2002.

[15] 谯周. 古史考[M]. 三亚:海南出版社,2003.

[16] 汪榕培. 诗经英译[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,1995.

[17] 王先谦. 诗三家义集疏[M]. 中华书局,1987.

[18] 吴乘权. 纲鉴易知录[M]. 北京:中华书局,1960.

[19] 吴钊. 中国古代乐器[M]. 北京:文物出版社,1983.

[20] 许渊冲. 诗经[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,2009.

[21] 朱熹. 诗集传[M]. 北京:中华书局,1958.

Deviations in Translating Vernaculars in Shijing Poems and Variation of Their Poetic Function— With Special Reference to the Translation of Guanju

LI Yu-liang

(School of Foreign Languages, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266061, China)

Limited historically, culturally and geographically, translating the vernaculars of theShijingpoems has to resort to more than one strategy and method. From the perspectives of translation studies, poetics and ethics, when theShijingpoems are treated mainly as literary instead of historical, cultural, or political texts, the vernaculars in them should be translated with emphasis on their artistic nature. And if necessary, the names are allowed to be rendered in deviation to some reasonable extent, especially those of the wares, plants and animals with strong cultural and geographical attributes.

translating vernaculars; deviation; cultural identity of the translated poems; variation of poetics; artistic integrity

2013-01-27

本文为2013年全国哲学社会科学规划办公室一般项目“儒家经典翻译传播与国家文化软实力建设研究”(项目编号:13BYY036)和2009年山东省社会科学规划办公室社科项目“《诗经·国风》翻译研究”( 项目编号:09CWXZ26)的阶段性研究成果之一。

李玉良(1964-),男,汉族,山东青岛人,教授。研究方向:典籍翻译、文学翻译、中西译论。

I046

A

1002-2643(2014)01-0091-06

——评杜朝晖《敦煌文献名物研究》