扬州方言中叠动动结构式的认知研究

张 靖 宇

(扬州职业大学,江苏 扬州 225009)

叠动动结构式(简称为“VVR 构式”)指的是一种将动词重叠使用后再带一个表示动作结果补语的句法结构。在现代汉语普通话中,这样的句法形式并不多见,但在扬州方言中,这个结构具有很强的能产性,对该方言结构的研究只有朱景松、陆勤等少数学者进行过讨论。在动词重叠结构语义的研究中,有学者指出该结构表达了“时量短”、“动量短”的意思[1],有时该结构也可以表示“多量”[2],从类型学角度考察重叠结构,该结构符合语言结构的像似性特征[3]。一些学者也对各自方言中的类似结构进行探索,如研究了南京方言中的“VVR”动补结构[4],分析了皖北方言中的动词重叠式“VV +的”[5]。本文依托认知主义原理,明晰该结构在形式与意义层面的弱势组合性特征,并对其信息承继动因进行分析和探索。

1 VVR 构式的弱势组合性

据当代认知主义原理[6]4,可以初步认为,扬州方言中的VVR 结构具有构式性。从广义上讲,在扬州地理辖域内,该结构被高频度地使用。另外,它的高能产性亦有力地说明它是一个被扬州方言使用者普遍接受的、高度固化的语言单位,具有高度的归约性。从狭义角度看,VVR 结构在语义层面呈现出语义增效现象。这是无法通过其结构成分直接推导出来的;而在形式层面,该结构及其成分也呈现出较明显的句法功能转移现象。因此,VVR 结构在形意两极都不可预测,这类现象可解释为构式的弱势组合性[6]19。

1.1 VVR 构式的形式功能转移

结构的形式功能转移指该结构或其组成成分在小句中呈现出不同于其原型性句法功能的现象。我们采用Harris 倡导的分布分析法[7]揭示VVR 构式在句法层面的特殊功能。从扬州方言VVR 构式整体的句法功能看,该构式在小句中承担谓词功能。典型的小句谓词成分应该具有一定的配价性,即论元携带能力。此外,该成分应该能够与时态标记词和体态标记词搭配,从而体现说话者对小句表征事件和关系过程的语境定位。

1.1.1 灵活的配价能力

将小句中所有对VVR 构式具有依存性的名词词组和代词都归为该结构的论元,发现该结构的论元携带能力具有极强的灵活性。VVR 构式可表现为二价动词的论元携带能力,如“把功课学学好”。也可表现为一价,如“鞋带子系系紧”。而“腰别弯,坐坐正”在形式层面没有出现任何与VVR 构式依存的名词短语,所以暂时标记为零价。在扬州方言中,该结构还会表现出三价能力,如“你给我把身子坐坐正”。几乎所有的扬州方言VVR 句子都可以被扩写成“你给我把NVVR”,从而使得结构中的动词呈现出三价性。

结构主义者认为动词的配价性是其恒定的固有属性,而生成主义者语法模块观认为动词的配价能力是独立于句法和语义层面的属性,将其纳入词库中[8]。但在扬州方言中则更灵活,“你给我把身子坐坐正”中,谓词的三价性显然违背了动词“坐”的一价属性。一般情况下,“坐”只可以携带一个主语,如“你坐”;但却不可以携带宾语,如“你坐身子”。虽然在日常交际中会使用“你坐椅子”,但句中的“椅子”是一个地点状语,不是动词的论元。

1.1.2 VVR 构式的时态和体态

VVR 构式的时态大多使用现在时态,在将来时态小句中,该结构亦可以获得合法的地位,如“明天上课时,你把老师的话听听真”。但是,该结构不可以用于表示过去发生的行为,如“昨儿上课时,你把老师的话听听真”。

在现代汉语中,动词“听”可以自由搭配任何时态标记语,因此该结构的特殊时态性无法简单地归咎于动词本身。

体态是动词或小句的内在时间结构的描写[9],体态的子范畴为简单体、进行体和完成体[10]。在表现动作状态时,汉语往往借助于体态助动词。“着”、“正在”等用以表示进行体,“已经”、“了”等标记动作的完成体。扬州方言VVR构式无法与体态助动词搭配,如“鞋带子正在系系紧”,“鞋带子系系紧着”,“鞋带子已经系系紧了”,这些句子都不被该方言接受。

1.1.3 与否定结构的不兼容性

汉语中的谓词通常可以与否定副词或否定助动词搭配。在扬州方言中“别”和“不要”是使用频度最高的两个否定标记词。VVR 结构不能与这两个词搭配。因此,VVR 构式不具有否定形式。如“鞋带子别系系紧”,“同学们,不要把桌子摆摆整齐”,都不被接受。

1.1.4 VVR 构式成份的搭配功能

从VVR 构式内部分析,其构成成分也呈现出一定的句法功能变化。其中最为直观的体现就是叠动成分与结果补语的搭配。Langacker 在对补语的讨论中指出补语是对中心词的阐释性成分,具有相对自主性[11]。承担阐释动词功能的词类往往是副词。但是在扬州方言中,补语却是形容词。扬州方言中的VVR 重叠式的补语一般由“非消极意义的形容词充当”[12]177。这些补语形容词修饰的往往是动词宾语,如“把功课学学好”中的“好”指的是功课好。一般情况下,形名搭配往往体现出临近性现象,但是VVR 构式中R 成分无法前置与名词直接搭配。如“头发干吹吹,功课好学学”。

VVR 构式中不允许将宾语成分插入叠动词与结果补语之间,如“吹吹头发干,学学功课好”,但允许结构宾语出现于构式的前后位置,如“头发吹吹干,功课学学好”。这一现象从侧面说明了VVR 结构的整体性。它作为一个独立的语言单位被方言使用者运用于交际中。

1.2 VVR 构式的语义增效

在语义层面,扬州方言VVR 构式呈现出一定的特性。这既体现在该构式语义的不可预测性,又体现在结构成分的准入词项具有语义限制。

在扬州方言中,VVR 构式实例句带有明显的敦促、命令语义。在句子中,这一特殊语义表达为说话者敦促动词行为的执行者完成某一特定行为以达到某一效果。而这一特征是无法从结构成分的语义中推导出来的,上述例句中的动词都不含有该语义。

此外,扬州人在使用该结构时都暗示了对动作执行者的行为存有不满。该结构具有一定的责备语义。如“饭吃吃干净”,这句子间接表明严禁浪费粮食的观点。

语法界普遍认为动词叠用涉及动作在持续时间和重复次数上的数量的变化。在扬州方言VVR 结构中,动词叠用表示动作量的增大[12]177。事实上,扬州方言使用者在使用VVR 构式时并不必然蕴含着多次重复某一动作的意思。如“鞋带子系系紧”中使用“系系紧”时,说话人并不是要求动作执行者反复地实施“系鞋带”这个行为,以达到“鞋带不会松开”这一目的。方言使用者的真实意图在于通过动词的重叠而达到强调动作的效果,进而要求听话者以正确的方式和态度去实施“系鞋带”这个行为。这种强调语义是无法从构式成分中直接推导出来的。

扬州方言VVR 构式存在的理据性还体现在它对于其成分要素的语义限制上。

在对V 成分准入条件的分析中,我们认为,VVR 结构中的动词准入项应该是具有意志性的施为动词。动作的施行者可以通过自我意志实施行为,如“系、看、听”等。而“死、病”等非意志性动词被排除出结构。

关于R 成分的语义限制,虽然VVR 构式实例中的形容词多为“积极意义”,但不能因此推论该结构只接受这类词。此处,R 仅仅表示说话人对动作结果的特定期望。只是由于正常情况下,这种期待是符合社会道德规范的,所以结果补语表现出所谓的“积极”语义,如“坐坐正,听听真”等。在特定语境下,比如人为刻意制造出室内混乱的景象,就可以说“把桌上的东西摆摆乱”。在VVR 构式中,R 成分的主要限制应该来源于V 成分,即结果补语语义不能与动词语义相冲突。如:“洗洗脏”,“修修坏”,句中R 与V 语义不兼容。“洗”的目的是为了让东西变干净,“修”东西为了将物件恢复正常状态,故不可接受。

1.3 VVR 构式内部的象征关系

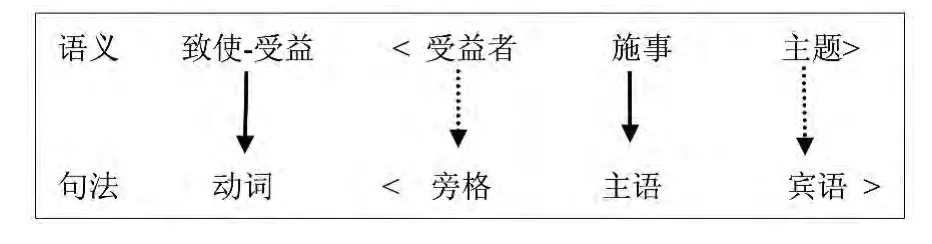

VVR 构式作为一个独立的语言单位表征了:说话人敦促听话人对客体认真执行特定意志性行为以达到所期待的效果。在该语义中,VVR 构式包含三个论元:施事,主题,和受益者(说话者)。由于动作结果往往满足说话人的期待,所以我们将说话者标记为受益者论元。换言之,该构式表征了这一过程:施事对主题实施行为从而使得受益者达到期望目标。该构式结构见图1。

图1 扬州方言VVR 构式的结构

Goldberg 和Michaelis 都强调构式对动词具有单向压制性,以避免额外添加动词意义[6]98,[13]。基于此,当动词对VVR 构式进行语义阐释时,构式强行将自身的三个论元压制到动词上,使其临时呈现出三价组配能力,从而形成了上文提到的“你给我把NVVR”形式,如“给我把身子坐坐正”。

上文已指出“坐”是一个不及物动词,只携带一个论元,即动作的执行者。在该句中,“坐”受到构式压制,被临时赋予了受益者“我”和主题“身子”两个论元。

并非所有VVR 实例都携带三个论元,这是因为在对事件情景进行概念化处理时说话人可以能动地将部分论元置于认知背景中,从而无法使这些非焦点论元在句法层面得到表现。这就是Goldberg 所说的“角色遮蔽”现象[6]54。Langacker曾用“舞台模型”解释了认知主体的识解过程与小句结构之间的关系[14]。他指出认知主体对特定情境中诸多参与者提供不同程度的认知侧重,从而形成焦点链,那些处于焦点位置的参与者构成”舞台中心”,而其他的成为背景。而“舞台中心”的第一和第二焦点在句法功能上表现为主语和宾语。结合例1 来看,如果说话人聚焦于受益者和施事,就表达为例1a,聚焦于受益者和主题则为例1b,聚焦主题则是例1c。当说话人聚焦于动作行为本身,而将所有参与者置于背景位置时为例1d。

例1 a. 你给我坐坐正。

b. 给我把身子坐坐正。

c. 把身子坐坐正。

d. 坐坐正。

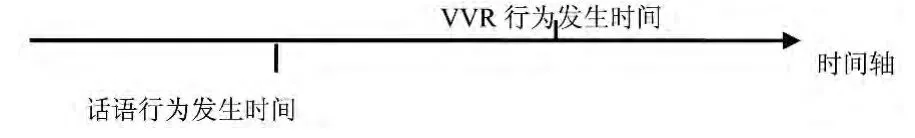

在时态上,VVR 构式与过去时不兼容,这一现象可以归咎于该构式具有的“敦促”语义。该语义旨在促使动作执行者去完成某一行为,其中蕴含的意义是该行为尚未发生或尚未完成。在时间轴上,该行为发生时间应该位于说话人话语行为发生时间的右端(见图2)。

图2 VVR 时间轴

用过去时态对小句进行语境定位时,话语描述事件位于话语行为发生时间的左端,因此与构式意义冲突,从而不被接受。动作和话语行为两个时间点间的间距与VVR 构式的接受度呈现出反比例关系,即两个时间点在时间轴上的距离间隔越远,构式的接受度越低。这也解释了为何在实际语用中VVR 结构较少与将来时态搭配。

时间关系也可以用于解释结构的体态特征。进行体体现的是对动作过程内部结构中特定部分的侧重识解[15]。进行体态与现在时搭配则表现了这一内部成分与话语时间具有同步性。这不符合VVR 构式语义中包含的时间具有先后性的限制。所以VVR 构式不能与体态助动词“着”连用。完成体则是体现了认知主体从事后的视角来识解动作行为,这也与VVR 构式的时间要求不符,故不接受“了”这样的助动词。

扬州方言VVR 构式蕴含的责备意义、对动作实施者的敦促和强调等语义都限制了该结构否定形式的使用。由于对动作执行情况不满,说话人使用该结构批评动作执行者并要求其按照规范认真行事。通常情况下,使用否定形式要么是对小句命题的否定,要么是对动词的否定。以例1 为例,如果否定了小句“坐姿要端正”的命题语义,那就暗示说话人期望动作实施者应该坐姿不雅,这显然违背了社会道德行为规约;如果否定“坐”这个动作本身,这既不符合说话人对“不雅坐姿的”的不满态度,也不符合动词叠用所产生的强调动作的语义要求。

2 VVR 构式的承继联接

VVR 构式并非孤立地存在于扬州方言系统中,它与其他各种构式共同构建了扬州方言的构式网络。在这个网络中,语义和句法上相联的构式形成非对称的承继联接。VVR 构式不仅从这些关联构式中承继各种信息特征,而且为其自身存在的合理性提供了进一步支持。此处的讨论采用正常样式承继模式。在正常样式中,如果承继层级中不同节点的构式信息不冲突,则较高节点构式将信息传递给低节点构式[6]71。这种模式被Lakoff 称为“有压制的承继”。我们认为,扬州方言VVR 构式至少可以从方言构式系统中的VV结构、VR 结构中获得信息。

2.1 VV 结构与VVR 构式的承继联接

在构式形态方面,扬州方言VV 结构与VVR构式高度相似。前者在形式和语义两个层面都可以为VVR 构式的信息特征提供理据。在语音层,陆勤指出扬州方言VV 结构的第二个音节必须重读[12]176,这与普通话VV 结构中第二音节的轻读形成鲜明对比。高语音强度的叠用可以强化语音信息,加深该信息在认知系统中的印记,从而达到强调效果。在扬州,VV 结构多出现在成年人与学龄前儿童的会话活动中。成人通过这种形式对儿童传递特定的行为指令。在语言习得过程中,儿童不断受到该结构的刺激,使得该结构形式和“指令”和“强调”语义在记忆系统内被固化。

VVR 构式也体现出这一语音特征。在使用该结构时,扬州方言使用者在第二音节上的语音强度不低于首音节强度。另外,该结构包含的“敦促”和“强调”语义与VV 结构语义完全兼容。从语义的精细度上看,携带结果补语VVR 构式较VV 结构具有更多语义信息,故理应在构式承继承继中处于较低节点。因此,VVR 构式从VV 结构获得句法和语义信息。

2.2 VR 结构与VVR 结构的承继联接

在扬州方言中,绝大多数VVR 实例都有一个VR 实例与之对应,如“坐坐正——坐正”。这种高度对应关系为两个构式间的承继关联提供了必要保障。

在形态上,两个结构都是动词搭配结果补语。和VVR 结构一样,VR 构式不可以插入动词宾语,形成诸如“摆桌子齐”这样的VNR 形式。在语义层面,两个结构语义都是通过实施某一动作而达到特定结果。这些都为构式间信息承继的存在提供了依据。

但是需要注意的是,两个结构的信息并不完全一致。这体现在结果补语的指向性和结构的体态性上。詹人凤在《动结式短语的表述问题》中指出:VR 结构中的结果补语存在三种指向可能,即指向施事、受事或动词。而扬州方言VVR 构式中的结果补语都是表示受事在动作完成后所表现出的预期状态。因此,VVR 构式中结果补语的指向性是受到限制的。汉语VR 结构可以与完成体态助词“了”搭配[16]。VVR 结构不具有这一特征。这两个现象正好说明,在承继中,VVR 构式对VR 结构的部分特征进行了压制。换而言之,由于需要凸显“敦促”语义并强调动作对受事产生的结果,VVR 构式压制了对补语指向性和结构体态性的信息承继。

除了上述两个结构,VVR 构式还可以直接或间接地从其他构式中获得信息。

3 结语

VVR 构式在形式层面出现一定程度的句法功能转移,即该结构在论元携带能力上具有高度的灵活性,在时态、体态的搭配能力上具有高度的限制性,以及与否定结构的不兼容性。同时,VVR构式在语义层面也具有一定的不可预测性,即该结构意在表现说话人因为不满而敦促听话人按照社会规范完成动作行为以达到预期效果。结构中蕴含的“敦促”、“责备”以及“强调”等语义都无法从结构成分中直接推导出来。基于构式形意层面间接的象征关系,本文通过舞台模型和时间关系等为VVR 构式的句法功能转移现象提供了理据。VVR 构式通过有压制性的正常样式承继模式从若干相关构式中获得形式或语义信息。跨构式的多重承继联接为VVR 构式存在的合理性提供了进一步的支撑。

[1] 朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[2] 李宇明.动词重叠的若干句法问题[J]. 中国语文,1998(2):83 -92.

[3] 张敏.从类型学和认知语法的角度看汉语重叠现象[J].国外语言学,1997(2):37 -45.

[4] 刘顺,潘文.南京方言的VVR 动补结构[J].方言,2008(1):47 -51.

[5] 刘杰,于芹. 皖北方言的动词重叠式“VV 的”[J].阜阳师范学院学报:社会科学版,2009(6):8 -11.

[6] GOLDBERG A. Constructions:A construction grammar approach to argument Structure[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1995.

[7] HARRIS,ZELLIG S.Methods in Structural Linguistics[M].Chicago:University of Chicago Press,1951.

[8] CHOMSKY N. The Minimal Program[M]. Cambridge MA:MIT Press,1995.

[9] FREED A F. The Semantics of the English Aspectual Complementation[M]. Dordrecht:Reidel Publishing Company,1979.

[10]QUIRK R. A Comprehensie Study of the English Language[M]. London:Longman,1985.

[11] LANGACKER R W. Foundations of Cognitive Grammar,Vol I:theoretical prerequisites[M]. Stanford:Stanford University Press,1987.

[12]陆勤.扬州方言重叠式研究[J].南京师范大学文学院学报,2011(4):174 -178.

[13]MICHAELIS L.Tense in English[M]//B AARTS,A MACMAHON(eds.). The Handbook of English Linguistics.Oxford:Blackwell,2006.

[14] LANGACKER R W. Foundations of cognitive grammar,vol II:descriptive application [M]. Stanford:Stanford University Press,1991.

[15] LANGACKER R W. Essentials of Cognitive Grammar[M]. New York:Oxford University Press,2013.

[16]马真,陆俭明. 形容词作结果补语情况考察(二)[J].汉语学习,1997(4):14 -18.