变了调的夜莺在歌唱

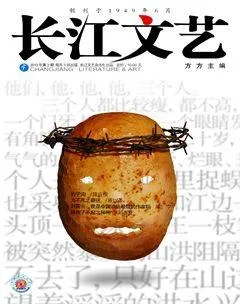

1962年至1965年,周瘦鹃给远在香港的六女儿周瑛写了59封信,后在香港《大公报》连载,1995年由新华出版社结集出书,书名《姑苏书简》。

书有两篇序,第一篇序作者邓伟志,第二篇序作者贾植芳。

邓序中说:“在鸳鸯蝴蝶派名声大振时,年仅21(岁)的‘言情大家’周瘦鹃出版了呼吁抗日救亡的《亡国奴之日记》,销行了几十万册。接着周瘦鹃又写了一部《卖国奴之日记》,痛骂曹、章、陆三个私通日本的卖国贼。我本以为这两部爱国日记应当是周瘦鹃的代表作了,并且坚信不疑。可是,当我反复拜读了周瘦鹃的《姑苏书简》以后,我的看法又变了。我认为,《姑苏书简》才真正是周瘦鹃的创作高峰。”

邓序写于1994年,那个年代中国人刚从恶梦中逃脱出来不久,普遍习惯于极端思维,爱说些言不由衷的过头话。何况为人写序总不免往好处说,有意无意拔高情有可原。邓伟志是知名社会学家,夸赞《姑苏书简》“才真正是周瘦鹃的创作高峰”,是因为邓认为谈家常也有高下之分,《姑苏书简》谈梅花,谈菊花,谈松树,谈柳树,“可是,细细读来,就可以知道他是透过花草树木,谈国家,谈政治……在周瘦鹃笔下,祖国是充满诗情画意的。他的每一封信都是一曲颂歌,他把颂歌唱到了海外。他呼唤的是他的女儿,可是,听到颂歌的是广大海外同胞。当时,不知有多少海外同胞就是从周瘦鹃的书简中了解祖国的社会主义建设的,不知有多少海外同胞是在读了周瘦鹃的《姑苏书简》以后,大踏步地回国观光,回国定居的。”

不知邓的论断是基于数据统计还是个人猜测。周瘦鹃的书简发表于1960年代,那个非正常年代发生的事情众所周知,曾经有无数人因偷渡香港丧生于茫茫大海,或被枪弹击中倒毙于铁丝网下。“大踏步回国”者与偷渡丧生者是个什么比例,不知社会学家是否统计过?

姑且缓论到底有多少海外同胞是读了周瘦鹃的《姑苏书简》后回国观光定居的,就算真如此,也只能说明《姑苏书简》是不错的宣传品,而并非“堪称书信体散文的楷模”。花花绿绿的传单与优秀文学作品之间有距离。

并不是要与邓先生较真,时过境迁,没必要纠缠于历史旧账。但是,无论是浏览报刊文章,还是徜徉于网络论坛或博客,经常能见到邓先生论断的类似翻版,周瘦鹃的名头,主要是靠他早期那些哀情作品奠定的,这应该算是一个常识,为什么偏偏有人视而不顾呢?

今夜清光胜往年

书中第二封信标题为《两个佳节》,写于1962年9月底,这年周瘦鹃68岁。文中“两个佳节”指的是中秋节和国庆节,查万年历,这年中秋节是9月13日。望月思人,周瘦鹃说他老来睡眠常为梦境所打扰,“最近在芙蓉初放的一个夜晚,我梦见了去世二十多年的老诗人天虚我生前辈,你总还记得,他就是无敌牌擦面牙粉的创造者,而你在当年称他为陈家伯伯的。”梦乡里他自己正蹲在草地上设计春夏秋冬四季盆景,天虚我生笑眯眯走来,在草图上端画了一个绣幕,周瘦鹃喜不自禁,咿咿唔唔吟了一首诗,“一面还推敲着,修改了几个字,博得了他老人家的赞许,掀髯笑个不住”。

周瘦鹃梦中忆起的天虚我生是鸳鸯蝴蝶派的领袖级人物。陈蝶仙19岁时写出《泪珠缘》,轰动上海文坛,从此一发而不可收,陆续推出了多部小说,又担任《申报》副刊《自由谈》主编,引掖后进,领一代文风。陈蝶仙的才能是多方面的,他爱好昆曲,是一位清唱曲家;更为人称道的是他提倡国货,于1920年在上海创办家庭工业社,制造牙粉、花露水、白兰地等。据郑逸梅《家庭工业社和陈蝶仙》一文说,陈蝶仙曾为周瘦鹃夫人胡凤君特制了一种紫罗兰粉,“该粉除赠送瘦鹃外,也在市场上畅销”。

但是自新文学运动肇兴以来,鸳鸯蝴蝶派始终处在遭打压受排斥的地位,建国后处境更是难堪,连先前报屁股角落花边点缀的地盘也失去了,1949年北京召开的第一次全国文代会上,只有张恨水、宫白羽两名鸳蝴作家,象征着新政权对鸳蝴派仍是招抚的。以前靠稿酬生存的鸳蝴派作家,经济上陷入从未有过的困顿,这个群体迅速崩溃解体,他们纷纷离开文学,或当教员,或任编辑,或进入地方文史馆。

周瘦鹃此时基本已搁笔,他自感跟不上时代步伐,深居简出,杜门谢客,兴趣悄然转移到了花木盆景上。未曾料到,1953年3月,时任上海市长的陈毅突然登门拜访,观赏了周家大院的花卉盆景并有一番交谈,此后毛泽东、周恩来、叶剑英、朱德、邓颖超等党和国家领导人或接见,或亲赴周家大院参观,好运连连撞门,周瘦鹃重新拿起了笔,为报刊撰写小品文、散文、游记、诗词等,先后结集出版有《花前琐记》、《花花草草》、《花前续记》、《农村杂唱》、《盆栽趣味》、《行云集》等,1962年,他被中国作家协会接纳为会员。

1962年4月,毛泽东托人带信要召见他,周瘦鹃来到中南海,第一句话是:“主席,您看我这样一个旧知识分子,还能为社会主义做些什么?”毛泽东招呼他在沙发上坐下,听他汇报思想改造的情况,然后说:“你搞盆景很出色,但别忘了你是个作家,要写些新东西,我等着看你的新作哦。”当时的报纸报道说:周瘦鹃欢天喜地回到住处,忙不迭地把会见的情景告诉大家,他的眼睛湿润了,闪烁着快乐的泪花。周瘦鹃的两句诗能代表他当时的心情:“年来百事都如意,长对河清展笑颜。”

1962年的中秋节,苏州市政协开联谊会,到场的都是六旬以上的老者,还有七位八十开外,面前摆着梨子和月饼,边吃边谈。周瘦鹃举头望月,将一首熟悉的歌谣改造翻新,念道:“月儿圆圆照九洲,家家欢乐不知愁;家家夫妇同罗帐,没个飘零在外头。”周在信中继续写道:“一时满堂白发,笑语声喧,直到傍晚月儿快要出来时,才尽兴而散。”

不知道那天散会之后,踏着月光回家的路上,周瘦鹃是不是想到了什么?

1962年飘零在外头的旧时朋友大有人在。譬如周在书信中多次提起的鸳蝴派前辈包天笑,此时寓居香港,包、周之间时常有书信往来,包天笑在信中说他思念昔日桃花坞那些花花绿绿的年画,思念阊门外金昌亭周遭的绮丽风光,思念得心都快要碎了。

还有旧日好友陈小蝶——那个被称作“最后一个传承人”的鸳鸯蝴蝶派作家,在台北街头踽踽独行。陈小蝶此时正着手写作《春申旧闻》,那是一部旧上海掌故集,追忆繁华似锦的光阴。

陈小蝶的妹妹陈小翠,建国后留在大陆,兄妹间常有通信。小蝶有首诗也涉及到书信,写道:“大妹前时有家书,含愁待寄更踌躇。呼儿检点文中忌,删得全信一字无。”诗中的伤痛之情让人扼腕长叹,对照周瘦鹃信中的欢乐之情来读尤为沉重。

陈小翠和周瘦鹃都死于1968年,且都是受尽凌辱不堪忍受而自尽,小翠引煤气窒息而死,瘦鹃投井而死。

身体是一座空荡荡的厅堂

《嗟我怀人中心是悼》是这本书信集里的第11封信,这封信中周瘦鹃说他“毕竟是老了一些,抵抗力也差了。尤其觉得难受的,每天清早四时,天还没亮就醒了,头脑立刻像风车般转动,想这想那,想个不了;并且往往想到亡故了的亲人和亲戚朋友。”作家福克纳说人的身体就是一座空荡荡的厅堂,里面挤满了倔强、怀旧的灵魂,回响着一个个铿锵的战败者的姓名,即使若干年过去了,那些鬼魂依然顽强地存活着。难怪《姑苏书简》中有那么多怀人的篇什,如《难忘四月十五日》、《秋水伊人之思》、《薤露歌传两月前》、《我与上海》、《预支的生日》、《九十老人三鼎足》等。

周瘦鹃(1895—1968),江苏吴县人,原名国贤,瘦鹃是他的号。承受人生最初的创痛时他只有6岁。1901年,看见害伤寒症的父亲直僵僵躺在床上,他还道是睡熟了。父亲是个吃船饭的人,每月回家三四次,浅浅的印象在记忆中淡成了一抹轻烟,倒是母亲床头一帧发黄的旧照片,让周瘦鹃记忆深刻。照片中一共四人,右边一人在石几上弹古琴,另一人斜靠在葡萄架旁聆听,还有两个下围棋的,捏着粒棋子静思的那个人便是他父亲。“父亲穿着玄色的花缎的方袖大褂,摹本缎袍子,戴一顶平顶帽子,态度甚是安详,一张圆圆的大白脸上,现出一种似笑非笑的样子。”——上世纪初的苏州船工能有如此优雅闲适的生活情调,恐怕是现代人料想不到的。不过周瘦鹃说他父亲在轮船上干了几年账房,那就应该不是普通的苦力船工了。

对父亲的记忆除了旧照片外就是一堆坟土了。每年清明节他要都跟母亲去上坟,一步步走近墓场,心里有种说不出的情感,他想象三五月明之夜,父亲的亡灵在那片混交林上空孤独地散步,而满目荒草中开放的几朵猩红的幽花,似是母亲当年的血泪所染……每次上坟完毕,母亲都要在坟墓旁边的石凳上坐一会,一边絮絮叨叨,一边不停地擦眼泪。

“穷苦人家的孤儿什么都落人后,新年中我们没有新衣服穿,只缩在门罅中张望,那邻家的孩子穿绸着缎,何等的美丽,我们却只有一双新鞋子穿在脚上,剃一个头,浴一回身,便算是过新年了。”有一年春节,眼瞧着邻家又给孩子们买了花花绿绿的鞭炮和玩具,外祖母见瘦鹃兄弟可怜,便买了一盏状元灯给哥哥,又买了一个木碗给瘦鹃。那年春节母亲不知受了什么刺激,对着父亲的遗像号啕大哭,悲痛的声音一句句送进耳朵里,针扎刀戳似的难受。

愁苦的日子像是浸泡在泪水中,周瘦鹃也因此特别懂事。母亲是个倔强的女人,她含辛茹苦,日夜为人缝补,拼死拼活也要让孩子们读书。周瘦鹃7岁入私塾,后转入储实两等小学和老西门民立中学,成绩优秀,这样的孩子尤其惹人爱怜,校方给予免除学杂费的特殊优待,不久周瘦鹃毕业,被留校执教。

周瘦鹃是个孝子,待母亲尤其敬奉。郑逸梅说周瘦鹃母亲晚年患癌,瘦鹃引为深忧,四处访医觅药不得,绝症无法医治,他暗暗哭泣,泪痕留襟。一次,几个熟友相与宴叙,瘦鹃勉强来参加,但酒过数巡,毅然离席,口称“母亲在世时日已不多,我要回家侍候家母,各位今天就不奉陪了。”在座的文友听罢神情黯然。不久瘦鹃母亲病逝,他在室中悬挂遗容,每日香花供奉,从不间断。“晨出治事,临行前例必向遗容道别,晚上亦必向遗容告辞,如是者有年。”

《秋水伊人之思》怀念老友包天笑。包在给周的一封信中提到了苏州:“人常在垂暮之年,每回忆儿时游钓之乡,且梦寐中常萦绕及之。”周瘦鹃为之感言:“这些话情见乎词。”书中的另一封信《二十余年老伴侣》中,周瘦鹃说他上半世的写作总是离不开一个情字,“生离死别,歌笑无端,不知赚取了人家多少眼泪”。他怀念的“老伴侣”是张写字台,原为上海申报馆编辑室的一件老物什,岁月飘移,几经变迁,周瘦鹃也不知道那张写字台如今在哪里?“虽说仅仅是一只平凡无奇的写字台,但是廿余年历尽艰辛,厮守在一起,这一分深情厚谊,实在是不容易从我心版上轻轻抹去的。”

周瘦鹃毕竟是个偏重情感的文人,对一件老物什即能用情至诚,何况人乎?遍览《姑苏书简》,几篇怀人的信件应是书中的一个亮点——虽说和他上半生的作品相比仍显逊色,但是宣传说教的味道少了许多。

笔墨生涯鳞爪

1962年5月一天,周瘦鹃收到了厚厚的一封信,是女儿周瑛从香港寄来的,信封里装着她留意搜集的一摞剪报,那是周瘦鹃在香港《大公报》上发表的《姑苏书简》系列文章。

女儿周瑛在信中祝贺父亲写作生涯50周年,并说:“一连读了父亲的几篇文章,心中非常高兴,又觉得万分光荣,因为我有一位伟大的父亲。”

被女儿称“伟大”,在那个“伟大”已成专用词的特殊年代里不知会惹出什么样的麻烦事儿,周瘦鹃的心情忐忑不安。他在回信中说:“父亲并不伟大,伟大的实在是两位国家领导人……日月无私,光明普照,像我这样被照到的人多着呢。决不是父亲的伟大,瑛儿,你记住!我们可不要被光荣冲昏了头脑,还该像小学生般好好学习,天天向上才是。”

女儿信中还附有张友鸾发表在《大公报》的一篇文章:《周瘦鹃中秋献月》,语涉他50年笔墨生涯的一鳞半爪,勾起了老人的回忆。那几天翻箱倒柜,终于找出了1922年他亲手编辑的“中秋号”专刊,收录有朱鸳雏的笔记《妆楼记》,程瞻庐的谐著《月府大会记》,李涵秋的小说《月夜艳语》等九篇文章,版面排成圆形,象征一轮团圆的明月,为这个别致版式他在排字房守了一通宵,《编辑寄语》中周写道:“月圆如饼,藕大如船,中秋又至矣。年来每当此夕,恒若念孩提时彩衣跳地之乐,一饼一果,食之俱甘。今则未到中年,伤于哀乐,吊梦歌离,动增悲感,虽月明如水,亦以愁人泪痕视之矣。”回忆起了这些,周瘦鹃感情十分复杂,他在给女儿的回信中说:“那时正是军阀横行民不聊生的时代,所以我写出来的文字,调子总是低沉的,哪有今天这样的笔歌墨舞,欢喜无量啊!”一边怀念过去,一边检讨自虐,那个年代的事情总是如此古怪。

让周瘦鹃检讨自虐的昔日笔墨生涯其实并非那么不堪,恰恰相反,是值得怀念的一段岁月。《姑苏书简》中的第12封信题为《笔墨生涯五十年》,对他的笔墨生涯有个大致的梳理。

周瘦鹃在上海民立中学读书时,每逢暑假,常到城隍庙一带淘旧书,有一天淘到一本《浙江潮》,是在日本的中国留学生创办的一种进步刊物,其中有篇笔记,写的是法国一个将军的恋爱故事,悲怆感人,周瘦鹃据此改编成五幕剧本,名为《爱之花》,取笔名泣红,将稿子寄给了当时新创刊的《小说月报》。不久剧本被杂志刊登了,并附寄了银洋16元,“这一下子,真使我喜心翻倒,好像买彩票中了头奖一样……我那五十年的笔墨生涯,就在这一年上扎下了根。”

民立中学毕业后,周瘦鹃正式开始了他的笔墨生涯。起初发表他作品的杂志主要有《小说月报》、《中华小说界》、《小说时报》、《游戏杂志》、《礼拜六》等,尤其是《礼拜六》周刊,每期必定有他的作品,一个月所得的稿酬,远远高于母亲做女红的收入,于是周母不再帮人做女红,周瘦鹃独自一人靠写作担起了家庭生活的担子。

为生活所迫而卖文,是鸳鸯蝴蝶派文人的共同特征,没什么可诟病的。周瘦鹃说他一连数年做文字劳工,成为写作机器,白天不停地写,晚上也往往写到夜深人静,是上海滩有名的高产作家。他曾解释:“最带苦相的要算是我的‘瘦鹃’两字。杜鹃已是天地间的苦鸟,常在夜半啼血的,如今加上一个‘瘦’字,分明是一只啼血啼瘦的杜鹃。这个苦字岂不是不折不扣十足的苦么?”当时周瘦鹃为了赚稿费,写过各种各样的作品,有鸳鸯蝴蝶,也有革命的。据贾植芳回忆,建国初期,苏联驻中国大使曾专程到苏州拜望周瘦鹃,向他表达敬意,因为周瘦鹃在中国率先翻译了高尔基。

1917年,23岁的周瘦鹃为中华书局翻译过一本《欧美名家短篇小说丛刻》,出版后莫名其妙获得了教育部的一张奖状,多年后他才知道,那次获奖与鲁迅有关。据周作人在《鲁迅与清末文坛》一文中说,当年鲁迅在教育部任社会教育司佥事科长,对周瘦鹃的翻译作品十分看好,认为是民国初年文坛“昏夜之微光,鸡群之鸣鹤”,周瘦鹃也在《笔墨生涯五十年》中说“我曾从英文中译了高尔基的《叛徒的母亲》,安特列夫的《红笑》等作品,恰是跟先生的‘域外小说’走一条路子的。”

周瘦鹃对他与鲁迅的这段因缘十分看重,建国后曾在《文汇报》发表文章《永恒的知己之感》,自称是鲁迅的私淑弟子。鲁迅逝世后,他从苏州赶到上海参加葬礼,当晚拜见了鲁迅夫人许广平,一番握手问安后许广平道:“周先生未免太客气了,你和鲁迅是同一时代的朋友,怎么自称为私淑弟子呢?”建国后鲁迅被一步步捧上了神坛,与鲁迅的关系拉近些能够让自己的日子好过点。

周瘦鹃在《自由谈》主编副刊时,环境优雅,心情也好,“编辑室窗明几净,十分宽敞,位在三层楼上。对面恰是那俗称外国坟山的外侨墓地,树木葱茏一片青翠,倒也景色宜人,除了深秋和严冬,是天天可以瞧到绿油油的树丛和草地的,工作之暇,向窗外望去,顿觉心目俱豁。”编辑部每天收到来信来稿不少,有时多达一百多件,他的办刊思路是办成同人刊物,久而久之便形成了一个圈子,圈外来稿基本不用,有的甚至连信封都懒得拆——也怪不得他,那年月周瘦鹃实在是太忙了。不过这样一来,周瘦鹃受到的攻击也多,攻击点集中在办同人刊物和鸳鸯蝴蝶气味太重上,不久周瘦鹃离开了《自由谈》主编位置,接任的是大踏步向左转的黎烈文。

之后周瘦鹃坚持两手抓,一手抓写作,一手抓办刊。他办的刊物是《半月》,后改为《紫罗兰》,每半个月一期,坚持出刊4年,封面多为彩色时装仕女画,文章是鸳鸯蝴蝶风格,有创作,有翻译,应有尽有,五花八门。这一时期他参与编辑的刊物还有《春秋》、《上海画报》、《乐观》、《儿童》、《衣食住行》、《良友》、《紫葡萄画报》、《礼拜六》等,其中有重大影响的《礼拜六》,实际上都是王钝根一人操办,只是后一百期周瘦鹃才与王钝根共同挂名主编,而具体编辑工作仍由王钝根担当,周瘦鹃的名字始终保留在版权页上,只不过是此时周已成为沪上名人,他的名字本身就是招徕读者的最佳广告。

上海沦陷后,申报馆也歇业了,周瘦鹃没有再做编辑工作,不再靠卖文养家,回到苏州故土,种树栽花弄盆景,做起了陶渊明式的隐士,偶尔吟几首诗,写几篇小品文。

建国后,周瘦鹃在《申报》的工龄已满30年,就去了一封信,辞掉了挂职报社的虚衔,从此专心从事园艺。至于为什么又开始了写作?周瘦鹃是这样说的:“陈毅元帅的一句话启发了我(他针对我所说全部否定过去作品的话说:‘不,这是时代,并不是技术问题。’)于是我就放心托胆地开始写了,写啊写的一直写到如今,但我不敢写小说,只是写写散文,借此,歌颂祖国的新生,歌颂我们人民的新生活。”

《笔墨生涯五十年》的结尾写道:“瑛儿,我这样涂涂抹抹,居然闯过了五十年,今天居然还列于作者之林,被吸收为中国作家协会会员,曾有几位老前辈夸奖我,说我是才子,你可不要相信,要知我实在是个蠢材,不过为了出身太苦,有一种苦干的精神罢了。”读了这种只有在特殊年代里才可能写出的自我贬低的文字,心中有种难言的悲苦。

那一抹紫罗兰的影子

周瘦鹃曾说:“我往年所有的作品中,不论是散文、小说或者诗词,几乎有一半儿都嵌着紫罗兰的影子。”即便是在与女儿的通信集《姑苏书简》中也不避讳。书中的第30封信《一生低首紫罗兰》,周瘦鹃又提到了那桩伤心的爱情史。

早年周瘦鹃执教于民立中学,附近有务本女子学校,每天傍晚放学时,总能见到一个女子的倩影从校门前闪过。女子叫周吟萍,两人的交往始自于一次文艺沙龙聚会,据掌故大王郑逸梅说,有一次务本女校办校庆,周吟萍登台演新剧,表演婉转动人,周瘦鹃大为动心,次日试投一信,三天后居然收到了女子的回复,从此鱼雁传书,通信频频。不料涉及婚姻问题时,周吟萍的父母坚决反对,强迫女儿嫁给一富家子弟,据说吟萍结婚时,瘦鹃还去吃了喜酒。这场恋爱影响了周瘦鹃的一生,纵观哀情巨子一生的创作,与这段情不无关系,晚年周瘦鹃还有近百首《记得词》,并在每首诗后加以批注,恰成一段“爱的自供状”。

郑逸梅在《周瘦鹃回忆紫罗兰》一文中附录了《记得词》数十首,是研究周瘦鹃情史的宝贵资料,扼要整理如下:

周瘦鹃对周吟萍的暗恋始于1912年。周吟萍是富家女,周瘦鹃是贫寒子,门不当户不对,其时周瘦鹃还未登上文坛,谈不上什么名气,加之吟萍人长得漂亮,是务本女校的校花,而且“善昆曲,得名师薪传,牡丹亭游园惊梦诸折,均能朗朗上口”,两人的这场恋爱一开始就沾染了悲剧色彩。

周瘦鹃大胆试投信件,是在他初登文坛之后,已略有薄名,富小姐爱穷书生是千古不变的爱情故事,虽然老套,但总是有男女主角不断翻新。信物是周瘦鹃赠予的浅色丝手套,当吟萍走进婚姻的殿堂时,瘦鹃去看她,最刺目的正是那双浅色丝手套——吟萍低头轻轻抚弄着丝手套,周瘦鹃心里在流泪。

吟萍结婚后,瘦鹃开始了他漫长的思念之旅。每每睹物思人,瘦鹃都会加倍努力,伏案写作,作品也频频问世,他在文坛上的影响越来越大。但是成功的作家梦替代不了他对吟萍魂牵梦绕的思念情,有一天瘦鹃路过城北租界,正好看见吟萍独自一人■ 于楼阁,他在街对面的一个书摊前对视良久,“藉微波以通辞,虽风雨迷蒙,沾衣为湿,弗顾也。”

《记得词》中有诗云:“颦眉难展可怜颦,嫁后光阴惨不春。记得葳蕤经岁守,灯前仍是女儿身。”注释中又说,结婚一年的吟萍始终守着女儿身,有吟萍给瘦鹃的书信为证:“想当初我也曾几次三番的想抵抗,然总没有效果,后来退一步想,我譬如寄居此间,保持清白,以后慢慢再作道理,一年功夫,居然被我捱过了,这恐怕也没有第二人所能办得到的吧!”爱情中的双方,都是如此坚持果敢,让人感叹不已。不过其中有个疑点,这场爱情剧中的第三个角色——周吟萍的丈夫,在妻子婚后一年仍然守身如玉的情况下又是怎样的情况?周吟萍是如何向她丈夫搪塞这一切的?《记得词》和注释中都没有交待,不好猜想。

打破这场僵局的是周瘦鹃。吟萍出嫁一年后,由周瘦鹃母亲作主,命他别娶胡凤君。新婚之日,吟萍也来参加婚礼,眉黛间现楚苦色。翌日,吟萍寄来一信,说她昨晚去剧场看了《黛玉葬花》,心绪恶劣,为林姑娘一掬同情之泪云云。

这之后故事出现了戏剧性的变化。据《记得词》注释:瘦鹃、吟萍“缔交六载,未尝敢谋一面”,然而至瘦鹃结婚后,双方频频约会,摩星石塔下相见,留园石径上密谈,一起游览虎丘湖上泛舟,一起约好了去看包天笑新改编的文明戏《梅花落》,好几次约会,吟萍甚至偕慈母同来,借此掩护。他们像走钢丝似的享受着危险的愉悦,既胆战心惊又充满甜蜜。天晓得这是一场注定了没有结果的恋爱,直到他们去世,两个人都没有肌肤之亲。

1937年中日事变猝发,一场战乱惊醒了他们的鸳蝴梦,周瘦鹃举家迁往南浔,他写信给在南京的吟萍,让她也来南浔暂避,吟萍未应允,之后南浔又告急,周瘦鹃全家迁移杭州,后辗转去了安徽南屏村。而吟萍此时由南京经汉口、宜昌,去了战时大后方重庆,荦荦弱质,万里投荒,周瘦鹃感慨万端。不久周瘦鹃收到了吟萍的一封信,“缕述其历劫逃远行之经过,末谓蓬泊萍飘,归来不知何日,今生未了之缘,惟有期之来世云云,语多哀怨,令人不忍卒读。”

故事的结局仍是哀情涟涟:瘦鹃的妻子胡凤君病逝后,有心想娶已守寡的吟萍,却被吟萍推辞了,“年华迟暮,不欲重堕绮障”,周瘦鹃不得已,乃续娶俞文英为妻。《记得词》中云:“王生只合为情死,痛哭琅琊未算痴。记得平生多涕泪,箧中尽是断肠辞。”注释中周说:“综三十余年来所作抒情之说部散文及诗词等,行之七八均为彼一人而作,雕肝镂心,不以为苦,徒以恬管难张,哀弦不辍,偶检箧衍中旧稿读之,殆一一皆断肠文字也。”

周吟萍的西文名叫Violet(紫罗兰),周瘦鹃失恋后爱紫罗兰成癖,他的案头供着紫罗兰花盆,每天早晚两次浇灌都亲自动手;他办的杂志两度命名《紫罗兰》,还编辑了《紫罗花片》和《紫罗兰言情丛刊》;他结集出版的著作有《紫罗兰集》、《紫罗兰外集》、《紫罗兰庵小品》、《紫兰语》、《紫兰芽》;他把苏州的园居定名为紫兰小筑,园中叠石为紫兰台,书房取名为紫罗■,他轮流使用“紫罗■”和“紫兰主人”两个名号,甚至写文章时用的也是紫罗兰墨水……直到1964年,周瘦鹃仍在《姑苏书简》的这封信中说:“我从18岁起,就爱上了紫罗兰,经过了漫长的52年,直到今年70岁,仍然死心塌地的爱着它,正如诗人秦伯未先生赠我的诗中所谓‘一生低首紫罗兰’了。”

爱美成嗜的人

1935年,周瘦鹃在苏州甫桥西街长河头购地五亩,自建家庭园林,命名为“紫兰小筑”,人称周家花园——他开始了从文学家向园艺家的转移过渡。庭院里栽种了四季花卉,满眼春色,客厅挂着王西神写的一副对联:“紫钗红拂罗双美,菊秀兰芳共■。”

1935年前后,在革命文学穷追不舍的围剿中,所谓的鸳鸯蝴蝶派已经偃旗息鼓。周瘦鹃是被公认的鸳鸯蝴蝶派“五虎将”之一,立场和观点也随着文艺形势开始了向左转,在1936年鲁迅等21人联合签名发表的《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》中周瘦鹃签上了名字,抗战期间他发表了《亡国奴之日记》、《卖国奴之日记》等救亡作品,然而他并没有得到革命文学阵营的承认,又不甘心于苦闷徘徊,也许转到园艺盆景是最好的选择。

周瘦鹃说他“是一个爱美成嗜的人”,他阐述自己的美学观:“看满月不如看碎月,圆圆的一轮像胖子的脸一样,又有什么好看的,看它个残缺不全,倒觉得别有韵味呢!”这样的美学观淋漓尽致地体现在其园艺盆景艺术中,让人叹为观止。苏州文友黄恽曾著文《我对周瘦鹃的另一种写法》,文中写道:“周瘦鹃涉足园艺盆景,使苏州的盆景艺术开拓了一片崭新的天地,为已往呆板匠气的苏州盆景注入了书卷气。在过去的园艺家的眼中,盆景只有虬枝枯干才是上佳的选择,而在他的手下,一枝细竹,一弯嫩枝,也能成为绝妙小品。”黄恽说周瘦鹃的独特之处在于艺术审美水准的高超,而这正是一般盆景艺人无法企及的,也是文人与匠人之间的本质区别。

周瘦鹃沉浸于园艺盆景,但他并不能完全忘掉文学,魏绍昌在《我看鸳鸯蝴蝶派》中透露,1961年他编《鸳鸯蝴蝶派研究资料》一书时,曾去信给在苏州的周瘦鹃请教一些问题,周瘦鹃在9月15日的回信中回答道:“承问鸳鸯蝴蝶派与礼拜六派名称之来源,弟一无所知,当然是当年所谓正统文学的那些新作家们叫出来的。”谈到他本人的文学生涯时周瘦鹃写道:“至于我应该属于什么派,自己不再计较,鸳鸯蝴蝶派也好,礼拜六派也好,好在当年曾蒙鲁迅先生刮目相看,已很满足;而前年在京见到毛主席时,他老人家更对我说:‘我读了你许多作品,很想跟你谈谈。’这也使我受宠若惊,不知他说的文章是我以前的作品呢?还是近年来的作品?等我将来有机会跟他老人家‘谈谈’时,定要问个明白,并请他指示一切,到了那个时候,我这才可以‘盖棺论定’了。”字里行间隐隐约约透露出一种怨气,他对鸳鸯蝴蝶派那顶帽子是很不乐意戴的。

原本是想躲进园艺盆景的天地中,逃避政治纷争的喧嚣与烦恼,殊不知园艺盆景的天地也并不清静,建国后苏州的周家花园名气越来越大,尤其是毛泽东、周恩来、朱德等领导人的接见和来访,他想要退回到宁静的一隅已经不可能了。显然,周瘦鹃后来的想法也随政治形势不知不觉发生了细微的变化,与政坛显要交往,如同贴上了某种政治标签,既是荣耀的事又能帮他避祸。周瘦鹃专门制作了几册嘉宾题名录,在册子上题名的多半是政治人物,他还将毛泽东接见时赠予的香烟特意保留,回到苏州后专门做了个楠木盒子,饰以缎带供奉在神龛前。在《姑苏书简》中,他想融入时代的想法随处可见痕迹,他说喜欢和工人农民交朋友,对过去的那个旧“我”越来越排斥。

《春到人间万象新》是书中的第43封信,写于1965年春节之后。在这封信中,周瘦鹃向左转的迹象更明显了,这应该与当时的社会思潮有关。

旧桃换新符,门前贴出了新春联:“大地回春,祖国山河一片绿;东风浩荡,人民公社万年红。”他积极参加苏州的春节联欢活动,赞美《社员都是向阳花》、《蝶恋花词》、《小保管上任》等红色文艺节目,还将显得陈旧的摆设逐一调整,“家里的布置也要除旧布新”,尽量使之多沾染点新时代的气息。“爱莲堂的壁上,换上了应时应景的画面;那一对插着木质红烛的浮雕着梅花的古铜蜡台,在供桌上安放了二十余年,现在觉得不合时宜,就撤了下来。那只古铜的长方形的高脚香炉,换了一个地位,种上了一大丛万年青,倒也古朴可喜。紫罗■中那只书橱顶上陈列着的维纳斯和阿波罗瓷像,也双双移去了。寒香阁中陈列着的木刻无量寿佛和达摩瓷像,也收藏起来,束之高阁了……”

然而这一切又有什么意义呢?他使劲向政治靠拢,政治依然视他为封建糟粕,始终在扫除之列。三年后的夏天,红卫兵破门而入,抄家焚书,几十年的珍藏书籍和心血文字顷刻间付诸一炬,盆景花卉也被捣毁殆尽。所有被周瘦鹃认为有意义的东西,转瞬即变得毫无意义,他的人,他的心,在茫然无助中瑟瑟战栗。

郑逸梅写过一则掌故:一群民国旧文人谈到死的话题,谓死是人生的归宿,不可避免,但如何死才能称优雅?各人说了一套,都很平庸,惟有周瘦鹃说的别有情趣:“安排一精致小室,触目琳琅,彪炳生色,又复列盆花数十,散馥吐芬,人坐其间,那浓烈的香气,使人熏醉,从此不醒,飘然离世而去,岂不大快。”这个把死都想象得那么美的人,却于1968年8月21日遭到一场批斗后投井自尽,那口小小的幽井深处掩藏着一声呜咽。

责任编辑 楚 风