回到文学的莫言

即便是在诺贝尔文学奖颁奖典礼结束以后,讨论莫言、莫言与中国当代文学、中国当代文学与世界文学仍然是一个难题。

这是一个太久远的期待,太遥远的梦想。从鲁迅到老舍再到沈从文,诺贝尔文学奖成为中国文化以及中国与世界关系的一个典型的文化符号,其中灌注了太多的寄托,也纠缠了太多的非文学的因素。如今当这个重要的国际奖项终于和中国作家莫言联系在一起时,曾经有过的历史复杂性都在这个时候省略和简化了。莫言的获奖,在某种意义上是对一种历史的终结,是又一段历史的开始;媒体上的种种反应,是多年纠结的一种心态的释放,是另一种心态的展示。莫言获得诺贝尔文学奖,这在一定程度上改变了世人对中国文学与文化的认识,也为重新讨论中国与“世界”的对话关系提供了新的可能。

莫言是当之无愧的。但莫言或许比我们所有的人都冷静得多。他感谢了支持和批评他的人,他说他不能代表中国当代文学,他肯定中国未获奖的作家有许多人是优秀的,他坦言他的写作超越党派,他也不希望有莫言热,等等。其实这是莫言的一贯心态。十年前,我和莫言有一本对话录,在这本书的后记中,我说到一个细节:我在谈话中称莫言为“天才式的作家”,但莫言在修订谈话录的文字稿时,把“天才式的作家”改为“有点才华的作家”。在付梓前,我又改成“天才式的作家”。这本对话录后来在台湾出版了繁体版《说吧,莫言》,莫言仍然按照他的意思又改了过来。这当然是自谦,但反映的是莫言成熟和包容的心态。尤其是当他处于人生的巅峰时,他还能抱有这样的心态,实在不易。这正是莫言之所以为莫言的一个重要原因。所以,我很能理解莫言在获奖后用他父亲的话说自己仍然是个农民的儿子。

也是在这次对话中,我提到了诺贝尔文学奖的话题,莫言回答:“诺贝尔文学奖是个好东西,我觉得没有必要回避。好像说鲁迅曾经拒绝过诺贝尔文学奖,但那仅仅是几个中国人要给他提名,并不是瑞典文学院把奖给了他而遭他拒绝。所以说鲁迅拒绝诺奖仅仅是一个态度,并没有成为事实。尽管对这个奖有各种各样的评价,但它的诱惑是挡不住的。在百年的历史上,诺贝尔文学奖授给了一些伟大的作家,但也有不少得奖者经不起历史的考验,几十年后被人忘掉了,这也是正常的。”“诺贝尔文学奖作为一个世界范围内的文学奖,不可能把所有的好作家都容纳进去。有些好作家没来得及参评就已经去世了,有些作家本来没有这种资格却得了奖。这基本上不影响诺贝尔文学奖的权威性,因为它评出的大部分作家还是真正了不起的。我想,大多数作家不会为了得奖才去写作。事实也证明,当你想得什么奖而去写作的时候,你多半是得不了的。”“再就是,当某人得奖呼声很高的时候,这个人往往是得不了奖的,得奖者经常是那些仿佛突然从地球深处冒出来的一样。譬如,当年意大利最有希望得奖的,最有资格的,众望所归的,我想是卡尔维诺,如果他得了奖,那么全世界就都会鼓掌,但最后是达里奥·福,一个喜剧演员得了奖,文学界一片哗然。这就是我前面说过的,不是达里奥·福比卡尔维诺好,而是达里奥·福比卡尔维诺更符合诺贝尔文学奖的标准。”今天重读莫言的这几段话,我仍然为他的识见和冷静折服。

但很长一段时间,对莫言的讨论包括海内外的一些非议,都过多地关注、甚至纠缠在莫言如何答记者问方面。莫言的谈话也好,讲演也好,自然是值得参考的“副文本”,但这些不足以构成一个“完整”的莫言,也不是一个“主要”的莫言。如果不回到文学,不回到文学文本,我们就不可能去认识莫言和莫言文学创作的意义,也不可能认识中国当代文学的复杂性。无论是在中国,还是在海外,不少人对莫言都有一种非文学的期待,种种期待的背后也潜藏着种种政治的、意识形态的因素。当莫言的一些回答和这些期待有落差时,政治的、意识形态的分歧也就凸显出来。

顾彬教授在接受“德国之声”采访时曾表示,莫言的作品没有思想,形式老旧。他认为莫言的《生死疲劳》才写了40多天,《丰乳肥臀》只用了90天,而一个德国作家一年才能写出100页来,莫言却能在两三个月之内写出800页。莫言在诺贝尔颁奖典礼的演讲中也谈到这点,表示说是因为胸有成竹,因为情感充盈,才能在短时间内写就作品。顾彬教授是我非常尊敬的汉学家,他在中国文学研究领域有许多建树。顾彬教授的文学史,对莫言等小说家都有批评,有些观点很值得商榷。中国当代文学的构成很复杂,顾彬教授对中国当代作家的认知应当说是有局限的,这与知识背景、价值观以及对中国当代文学的熟悉程度有关。顾彬教授说莫言的作品没有思想、形式老旧,是不能成立的,也没有任何立论的根据。用作家所说的写作一部作品的时间来判断一部作品的成就,而不讨论作品本身,在方法上是片面的。1994年,在苏州召开的“当代华文散文国际研讨会”上,顾彬教授以他特有的风格否定中国现代文学,用的词很苛刻。当时就有中国学者出面反批评。他的“垃圾论”更是引起轩然大波。他后来又澄清他没有说中国当代文学是“垃圾”。我觉得说了与否并不重要,事实上,顾彬以鲁迅为参照,对中国当代文学是持否定态度的,除了肯定个别诗人外。读顾彬教授的《20世纪中国文学史》,我们就会知道他的价值判断。这些,作为学术观点是可以讨论的。

2011年在苏州大学“小说家讲坛”开坛时,莫言和李锐是第一批受邀到讲坛讲演的作家。我在开坛的致辞中说这个讲坛的设立,是为了彰显小说家们被遮蔽掉的意义,在这个讲坛上演讲的小说家堪称是杰出的甚至是伟大的作家。十年过去了,我没有改变自己的看法,我觉得莫言和他的许多同辈作家堪称杰出的甚至是伟大的作家。但这也不表明我对中国当代文学持充分的、完全肯定的态度,作为整体的中国当代文学有太多的问题需要讨论,但我们不宜把体制、文学制度的一些弊端和作家的创作等同起来,这两者的冲突其实从未间断。中国的茅盾文学奖已经实施多年,莫言的《蛙》当然重要,但至少是同样重要的《檀香刑》、《生死疲劳》为何失之交臂?有多少当代文学作品被我们的观念和体制遮蔽?莫言确实受到了魔幻现实主义的影响,但莫言同时钟情于中国文学叙事传统,这样的实践给我们的启示是什么?我们市场化了,消费主义意识形态大行其道,在这样的语境中,中国文学如何处理人性、现实与历史?在莫言的作品销售一空时,我们固然可以感受到读者阅读的热情,但我们是否要反思越来越与文学阅读脱离的精神生活状态?诸如此类的问题,仍然摆在我们面前。

所以,如果要讨论莫言,还必须回到文学的莫言。

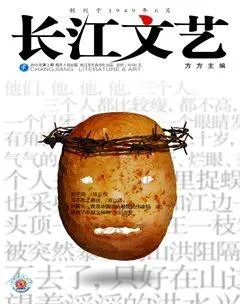

本专栏文章选自厦门大学“莫言·诺贝尔奖·中国当代文学”高峰论坛

责任编辑 吴佳燕