清代中后期蒙自县的鼠疫传播及应对研究

赵旭峰

(1.中央民族大学 历史文化学院,北京100081;2.红河学院人文学院,云南蒙自661100)

一、引言

清咸丰之后,国家内忧外患,社会矛盾激化,战乱不已,各种疾病和瘟疫流行,危及到清廷在全国各地的统治。在清统治失序的情形下,鼠疫作为一种烈性传染病,伴随着战争的推进大行其道。在杜文秀反清战争之后,云南三迤鼠疫频发,即使极边之地蒙自也未能躲过这场瘟疫之灾。鼠疫由于传染性强,病死率高,给蒙自当地人的生命造成极大的危害,更因其持续数十年之久、传播之广、危害之烈为历史所罕见,这也是蒙自鼠疫有别于同期云南其他地方鼠疫危害的重要特点。对这个时期云南鼠疫传播的原因、危害、影响以及社会应对举措方面的研究,学术界已取得相当的研究成果,如李玉尚、曹树基的论文《咸同年间的鼠疫流行与云南人口的死亡》,李玉尚、顾维方的论文《都天与木莲:清代云南鼠疫流行与社会秩序重建》,李玉尚的论文《近代中国的鼠疫应对机制——以云南、广东和福建为例》以及刘雪松论文《清代云南鼠疫流行区域变迁的环境与民族因素初探》等等。这些学者的研究成果侧重从整体、全局上研究,很少有人从作为地方行政单位的县级区划去考察这场鼠疫的爆发原因、传播途径、危害程度以及官方、民间的应对措施。本文拟以蒙自县为个案,通过史料分析揭示鼠疫在蒙自县①是如何传播的,危害为什么如此大,地方基层政府和民众是如何应对这场瘟疫之灾的,以及鼠疫流行背后折射出的地方社会经济变迁状况。

二、清中后期蒙自地区鼠疫的流行

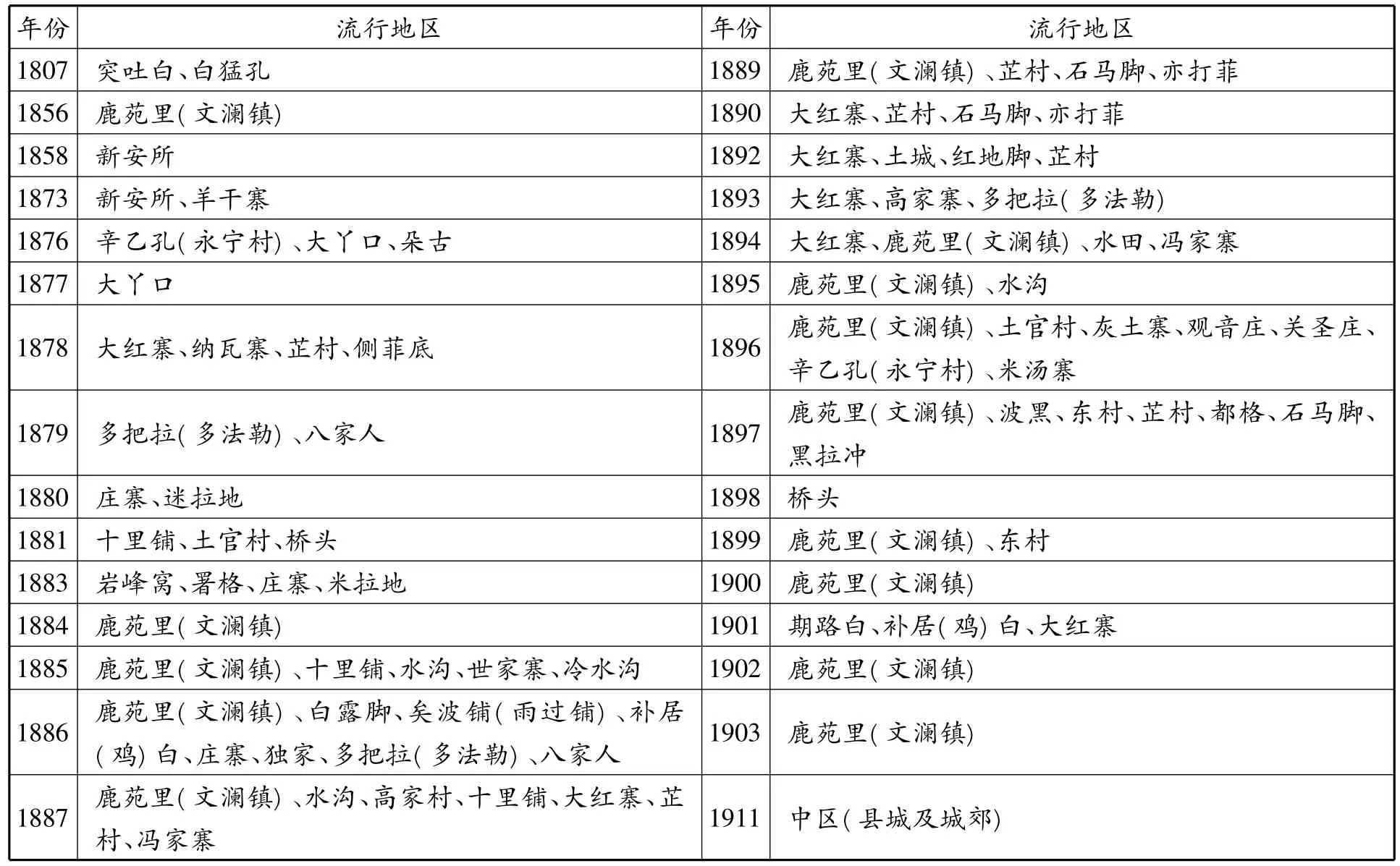

有清一代,鼠疫在蒙自县多次爆发流行,对蒙自地方社会造成重大危害。据蒙自地方志统计资料,嘉庆十二年(1807年),今天期路白苗族乡的突吐白、白猛孔一带就有鼠疫流行的最早记载。不过蒙自县鼠疫的大规模流行是在咸丰六年(1856年)之后,在杜文秀起义期间和战后的同光年间,鼠疫在蒙自地区此起彼伏、循环不绝,几乎波及蒙自县的每一个角落,死于鼠疫的人数则无法统计数字,具体情况见表1②。

从表1可以看到,嘉庆十二年(1807年)至宣统三年(1911年)的104年间,蒙自先后发生大规模鼠疫30次,平均3年多一次。其中,同治十二年(1873年)以后,鼠疫暴发更加频繁,流行范围也越来越广,甚至传到国外。

鼠疫,当地人名之为“痒子症”,是瘟疫中最厉害、最恶毒的一种病症,传染性极速。当瘟疫来临时,因无得力的防治措施,人们一旦被传染鼠疫可能于数日内灭门灭族,能侥幸存活者也终日惶惶而不知所措。《续蒙自县志》记载了当时瘟疫流行时的凄惨恐怖景象,“城乡年死千百,流行处有硫磺气,日色惨淡,傍晚寂然闭户,禁不敢声,鬼凭草木作长啸,犬狺狺吠,乌啼鼠腐,悚人毛发。亲戚不敢通吊问,甚或家有病者,父母昆弟忍弃置不顾。避匿山野间,结茅而居,豺狼于黄昏后成群结队肆行城乡,攫鸡噬儿。毫无畏忌。如此二十余年,死以万数,全家死绝者所在多有,当其时命悬须臾,朝不谋夕,愁惨悲号之声比户相闻相传”[1]卷12,杂志·祥异。究其具体死亡人数,由于缺乏史料记载无从统计。但伍连德引自西方传教士及《海关医报》的记载称:“海关医报中,关于蒙自鼠疫之报告,首由米季氏记述,其言已见于前。氏又谓因染疫死者之多,蒙自平原之五分之一,竟成为坟地。”[2]169-172由此可见,当时因染疫病死人数之多。1957年,在云南省鼠疫调查组指导下,经过查阅各地方志和有关文献,访问经历过这场鼠疫的在世老人,得悉“在光绪十七、十八年的鼠疫流行中,蒙自县城每日死亡人口约150人,两年间城区死亡人数约占总人口的半数”[2]169。据《中国鼠疫流行史》记载,在整个鼠疫流行期间,蒙自县死于鼠疫的人数达到5万左右[3]。

表1 1807—1911年蒙自县鼠疫流行区域一览表

三、鼠疫流行的成因及特点

鼠疫是一种烈性传染病,其传染媒介蚤类在鼠与人的转移,传染源鼠类的互相打斗以及犬、猫吞食病、死鼠都有可能构成动物间的接触感染。但鼠疫爆发后,并非一定能形成大范围的流行。嘉庆十二年,突吐白、白猛孔爆发的鼠疫就局限于一定的区域,没有形成大范围的流行区域,也没有成周期性流行。19世纪中后期,影响蒙自县鼠疫频繁爆发、流行范围逐渐扩大的原因是多方面的,环境变迁、地理形势、气候变化、战乱、交通及当地民族的生活习俗等都是其中的原因,并在相互作用的基础上形成了一些特点。

(一)流行范围不断扩大,成周期性爆发

鼠疫是一种周期性发作的流行病。杜文秀战争之后,鼠疫在云南各地都有不同程度的发生,但蒙自地区鼠疫爆发周期之短、传播速度之快为其他地区少见,并不再囿于局部地区传播。自1873年蒙自县再次出现鼠疫,一直到之后的1911年,几乎年年都有鼠疫发生。而且从流行范围来看,除了最偏僻的几个山区外,鼠疫传播几乎到达了县境的每一个角落,形成此起彼伏、循环不绝的现象。

鼠疫的爆发和流行离不开疫源。据《中国地方病防治经验》中的《中国鼠疫疫源地及其分布示意图》,云南两处鼠疫疫源地分别是云南滇西北山地大绒鼠疫的自然疫源地和滇西山地闽广沿海黄胸鼠疫源地[4]。19世纪中叶后,云南鼠疫伴随着杜文秀战争传播到蒙自。杜文秀战事期间,衙署所在地的县城和汉人主要聚居地新安所多有战事。咸丰六年(1856年)十二月,“各处难民逃奔来城,庙宇祠寺,俱为住满”,但随后县城被围攻近一年。蒙自县城内四乡避难民只得席地露宿,缺衣少食,疾病蔓延,死亡枕藉,又“不能出城,多埋于城北胡家园地内”[1]卷9,兵戎志·戎事,这是形成1856、1858年蒙自县城与新安所鼠疫流行的主要原因。同治十二年(1873年),在经历残酷的战争之后,鼠疫在全省范围内流行,蒙自也遭受可怕的瘟疫。《续蒙自县志》记载,“同治十二年,癸酉六月大疫,此疫名鼠疫,又曰痒子症,能传染,先鼠死,人即继之。”[1]卷12,杂志·祥异

蒙自县鼠疫此起彼伏、循环不绝的现象,无疑与当地家鼠长年生长繁殖、媒介蚤四季出现有直接的关系。蒙自地方志记载,当地家鼠“其生殖力甚大,生百日即能产子,每年四产,每产多至十头”[1]卷2,物产志·动物;蒙自县地处北回归线上,属亚热带气候,鼠和蚤长年维持在较高的数量水平;鼠间鼠疫的潜伏和病鼠带菌以及蚤类带菌等诸因素,为鼠疫在动物中不断循环提供了条件。如无人为影响,动物间的传播是缓慢的,疫点扩散的距离也不远。但是,如果通过交通工具把疫蚤、疫鼠或病人输送到遥远的地方,则可能燃起新的疫点[5]。

即便如此,凭借鼠→蚤→鼠这一传播形式,也不能保证一个地方鼠疫发生的长期持续性。因为鼠群经过一次猛烈的鼠疫冲击之后,大量老鼠死亡,少部分获得免疫,因而可能导致鼠疫流行的终止。家鼠是依靠人类生活的共生鼠,它们虽然随着居民点的互相隔离形成点状分布的生物群落,但是鼠群之间却不完全是隔绝的。由于免疫鼠与易感鼠的交替、家鼠的流窜接触以及人群的活动,生物点状群落之间可以不断地发生接触。鼠→蚤→人的传播,即鼠疫由鼠类间向人间传播的主要途径依然存在,并不断在人间燃起新的疫点或者在平息的地方再度出现鼠疫,形成此起彼伏、循环不绝的景象。

(二)爆发有明显的季节性,通常在夏季发生

据中外史料记载,蒙自地区鼠疫的爆发和流行主要集中在夏季。《续蒙自县志》载,“同治十二年,癸酉六月大疫,此疫名鼠疫。”[1]卷12,杂志·祥异法国人亨利·奥尔良在游记里写道:“当地土著居民十分畏惧鼠疫,蒙自像云南其他地方一样,鼠疫也是周期性发作的流行病,具体原因不大清楚。鼠疫通常是夏季发病,有时候四五千人难逃此劫。”[6]28法国里昂商会考察团也提及:“(蒙自)每年从4 月(有时从9月)起,几乎都要爆发腺鼠疫。”[7]从这些记载来看,鼠疫在云南蒙自主要是在夏季爆发流行成灾,似乎表明鼠疫的发生与当地的气候条件有一定的关联。事实上,气候条件成为影响鼠疫季节性流行的因素,其原因出在鼠疫杆菌的携带者野鼠身上。

野鼠生活在田野中,与人类接触的机会原本不多。但随着森林资源的退缩与农田的扩张,新开垦出的农田成为野鼠的食物来源和栖息密集之地,田埂更成为野鼠筑巢的理想空间。鼠疫一旦在野鼠中间爆发,就有可能传播到人间。尤其在夏季,蒙自多暴雨,染疫野鼠为寻找食物来源便向人类居住和活动地域涌窜,从而使鼠疫在人间的流行成为可能。民国时人罗养儒在《往昔云南之痒子症》里的文字记载可以解释鼠疫在夏季周期性爆发的原因:“数十年前,当夏秋之间,无不是暴雨暴晴,或一晴至十余日,午间则火伞当中,突而油然作云,倾盆猛雨暴注,立刻沟浍皆盈。”[8]罗养儒所描述的气候条件,在蒙自地区更为典型。

蒙自地处云南低纬高原,属亚热带高原季风气候。每年6、7、8月份,受副高边缘东南暖气流以及印度季风沿孟加拉湾北上带来的西南暖湿气流影响,蒙自地区暴雨成灾,田间沟壑盈涨,致使生活在田野携带鼠疫杆菌的野鼠为躲避暴雨而大量迁入居民区,造成家鼠野鼠之间接触频繁,村寨室内鼠类密度剧增,染疫机会增多。而家鼠与人共生,和人群接触密切,通过媒介蚤的传播形式传染给人间。亨利·奥尔良在游记里详细记述了鼠疫传染的情形:“老鼠是最先的受害者,只是他们满街奔跑,上窜下跳,翻来滚去,像发了疯似的。然后就是猫。据说病毒来自地下,上升过程中碰到什么就袭击什么。人患了该病,症状就是腹股沟、腋窝和脖子处长硬块。”[6]28

鼠疫波及人间并在人间大规模流行,还与蒙自当地居民的生活习惯有关。当时蒙自当地汉族人口很少,居民多为彝、苗、壮等民族,这些民族大多保持着人畜共居的生活习惯;并且由于生活艰难,居住条件很差,更利于鼠类栖息和蚤类孳生。动物间鼠疫发生后,大批鼠类死亡,染疫跳蚤游离于生活区,增大了人群染疫的机会,形成了鼠疫多于夏季爆发的原因。

(三)以坝区与集市为中心,沿交通路线向四周乡村辐射

清中后期的鼠疫流行期间,蒙自县除了最偏避的几个山区外,几乎都有鼠疫流行,并形成以蒙自县城为中心的坝区与以芷村街为中心的半山区两大流行区。之所以形成此现象,与两地的地形以及经济活动密切相关。

蒙自县鼠疫肆虐与该县的地理形势有关。蒙自县地形大体上北高南低,境内的蒙自坝子面积开阔、地势平坦,海拔约在1276—1300米之间,鹿苑里(文澜镇)、十里铺、矣波铺(雨过铺)、新安所坐落其间,人口密度较高,流动性也大,一旦鼠疫爆发,即流行成灾。更重要的是,由于其便利的地理位置,成为滇越水路通道之要冲、滇南的工商业中心以及云南省一个重要的进出口商品集散地。其时,蒙自下辖的蛮耗口岸商贸繁华,内地及海外货物经越南沿着红河水路运至蛮耗,在蛮耗上岸后再通过陆路运输58公里至蒙自县城,然后北运至昆明、西运至普洱、东运至开化[9]37,交通极其便利。19世纪90年代前后,蒙自先后被辟为商埠(1887年)、增设海关(1889年),滇越铁路亦开始修筑并在1910年建成通车,个旧(当时属蒙自县管辖,1913年设县)所产大锡就是通过铁路和马帮运往世界市场。蒙自、个旧一带商旅往来频繁,人口流动较大,一些人甚至到越南、香港等地务工经商。所以鼠疫能够在蒙自地区大规模流行,并向周边建水、石屏、文山等地传播,甚至传到广西、香港及越南等地,成为当时云南鼠疫流行的中心,并不是偶然的。

蒙自的南部地势大体上呈阶梯形逐次下降,到海拔1000米左右处再陡降为200米左右的深谷。该地区的冷泉、水田等地为强烈切割的山地,山高谷深,地势陡峭,人口流动性差,疫情传播不易。虽然如此,该地区的少数村寨也有鼠疫流行,主要与途经该地的马帮活动有关(这些马帮往来于蒙自县城与蛮耗口岸之间)。马帮行走路线是不变动的,且与当地民族之间的经济交流也不频繁,所以在同一区域内,随着地形的升高及离交通线越来越远,鼠疫传染的概率也越来越小。同样县境北部的西北勒乡,尽管与十里铺、矣波铺(雨过铺)毗邻,但西北勒地势更高,生活于该地的彝族、苗族与坝子汉族之间的往来并不频繁,除接近坝子的朵古、大丫口等几个村寨有鼠疫流行外,远离坝子的村寨也未有鼠疫流行。可见,这些山区受地势的影响,鼠疫的流行是不同步、不均匀传播的。

在鼠疫流行期间,距离县城40里属于半山区的芷村里意外成为另一个重灾区,实与有大路从该地区通过有关联。该地区的米拉地、庄寨、石马脚、亦打菲等村寨是蒙自南下越南通道上的重要中转站,交通极为方便,突破了地理形势对鼠疫传播所产生的阻碍。此外,芷村镇还“有龙、狗二街”[1]卷1,方舆·疆域,附近村寨赶集之民多汇集于此。故鼠疫一旦流行,芷村里成为蒙自县城以外的另一个流行疫区。

四、官方与民间对鼠疫的应对措施

在传统社会,由于卫生防疫机制的缺失,对鼠疫进行防疫是不现实的;再加上在民众的认知世界里,瘟神司疫的观念普遍存在。面对可怕的鼠疫,无论是地方政府还是民间的应对措施都苍白无力,其功能重于慰藉民众受伤的心灵和恢复传统社会秩序的重建。

(一)地方政府之应对措施

鼠疫是一种烈性传染病,死亡率极高,一旦爆发流行,便危及到地方的安宁与社会秩序的稳定。面对肆虐的鼠疫,地方政府和官员不得不采取一些必要的措施来应对。由于对鼠疫缺乏正确认识,地方政府的应对措施苍白无力,利用地方的医疗力量进行防疫又是根本不现实的。当时医疗条件极差,民间药医以紫叶佳花(一种草药的俗名)、豹胆、熊胆等药物外敷治疗,有一定的疗效,但患多药少,能幸免于难者极少。蒙自县最早设立官医局是光绪八年(1882年)在县城中药店利济堂附设的,主要为政府官吏免费治疗[9]8,根本惠及不到普通百姓,况且中医对鼠疫的治疗效果也不明显。在治疗无望和无效的情况下,地方官员只得求神保佑。如光绪十六年,(蔡)信义升任(蒙自)关道时,瘟疫盛行,死亡相继,信义对天自誓,愿以身代[1]卷四,政治志·政绩。显然,“对天自誓”并不能遏制鼠疫的流行,(蔡)信义本人也染疫病死于任所。蒙自开埠通商后,西医西药开始传入蒙自。1897年,蒙自人侯奉瑄在县城义正街创办万来祥,开始经营西药,这是蒙自第一家国人经营的西药店[9]10-11。亨利·奥尔良提到,传教士使用大剂量的催吐药,成功地抵制了鼠疫。但直到光绪二十九年(1903年),法国人才在蒙自县城东门外三元宫旁创办法国医院。当时蒙自的鼠疫大流行已经接近尾声,西药的传入与法国医院的创立究竟同蒙自鼠疫流行的停止有多大关联,由于缺乏资料无从论证。有一点可以肯定的是,西医随天主教传入蒙自后,广大农村依然依赖民间医生治病。

面对鼠疫,地方政府唯一能做的事情只限于一些善后工作,以慰藉民心,对鼠疫死者发银赈济,组织抬尸队掩埋死者尸体,这与应对其他自然灾害并无区别。如光绪十五年(1889年),云贵总督谭均培就蒙自这次的疫情上奏朝廷:“蒙自县疫毙人民四千九百二十二丁口,共赈银一千九百四十四两九钱;内除该县绅民捐助银三百四十四两九钱外,实发银一千六百两”[10]。

此外,地方政府还乐于乡绅组织的各类驱除鼠疫的活动。光绪二十三年(1897年),“邑绅周□□、杜子学等倡捐新建”都天阁于北城垣上[1]卷3,社会志·祠祀,蒙自乡绅捐建的都天阁能建在北城墙上,没有官府的认可显然是做不到的。

(二)民间之应对措施

传统社会,民众由于不能正确认知鼠疫的产生而对其充满恐惧感,把鼠疫看作是天降灾病。《续蒙自县志》载,“初有此症,因迤西某处常起霞气,居民掘得一瓶,揭封有黑气冲出,由此传染渐遍。”[1]卷12,杂志·祥异县志的记载说明,当时人们认为鼠疫的传播是瘟气扩散的结果。鼠疫来临,民众看到自己的朋友、邻居甚至亲人相继被鼠疫夺去生命,自己却无能为力,极度的恐惧使他们转向精神世界求助,把鼠疫当作是天降灾病。瘟神司疫的观念在民间普遍存在,每当鼠疫流行时,民众便贴字符、打清醮以及求助神灵等方式来驱除瘟疫。如光绪二十年(1894年),“邑人周思程悯念地方人民罹此巨灾,不得其解,作说讨论,人倡首由公筹款,令何兰亭及其子小春到江西向天师问故。归得符,遍给家户张贴,并供奉康大元帅③,囚塑像于西林寺中殿,癸亥疫始渐平息”[1]卷3,社会志·祠祀。此外,民众还把鼠疫与都天信仰联系起来,认为都天是瘟疫之主,可以收此病。光绪二十三年(1897年),蒙自乡绅捐建都天阁。都天阁落成之后,外请戏班子来唱戏念经以驱除瘟神。李玉尚、顾维方在《都天与木莲:清代云南鼠疫流行与社会秩序重建》一文中就提到当时临安府(蒙自属于临安府管辖)唱木莲是一种较为普遍的行为,“而且往往与建立都天庙同时进行。唱目连戏的目的之一是为了‘送鬼’,也与都天的功能一致”[11]。1957年,在云南省鼠疫调查组指导下,经过查阅各地方志和有关文献,访问经历过这场鼠疫在世的83岁的张孚言老人。老人说:“由于当时人死太多,人民苦无良策,于是在光绪23年建盖‘都天庙’……自建盖了都天阁以后,此疫即终止了。”除了建都天阁和唱木莲戏,蒙自人还用迎城隍在大屯海送纸做的瘟神等方法驱除鼠疫。

在蒙自新安所,当地人还根据自己的传统风俗来应对鼠疫。如瘟疫来临时,令当地妇女赤裸身子抬葬死者以“驱邪”;新安所民众还供奉“张大人”,张大人即“云南都使司张公名世,万历中剿贼安民,所人立祠祀之”[1]卷3,社会志·祠祀。据说鼠疫发生时供他牌位,病就少见或没有了。这样,原本剿贼安民的名将被依据需要创造成神明来庇护乡民,并且在民间有广泛的基础,在个旧等地也备受供奉。在内心对鼠疫极度的恐慌之中,民众也把鼠疫与同样不能解释的打雷等自然现象联系起来。光绪丙申年(1896年)七月十七日正午,大雨雷电交加,新安所玉皇阁被“轰击十八次”,玉皇阁上层遭毁,之后“鼠疫从此豁除”[1]卷12,杂志·异闻。

实际情况是,建都天阁、供奉神像、唱戏念经等此类举措,当然于事无补且耗费不少。此类行为的组织者只能是当地政府与士绅,而非平常百姓(遭受鼠疫重创之后,百姓根本无钱捐建)。在鼠疫严重流行期间,人们谈“疫”色变,置亲人父母于不顾,唯恐躲避不及,政府与士绅阶层当然不会组织类似的集体性活动。因此都天阁的建置与目连戏的演出,多在鼠疫流行将平歇之际,便在乡民心中留下了深刻的印象:都天阁的建置及对神像的供奉对控制鼠疫流行是十分有效的。而对地方官员与士绅来说,正好是自己“为官一任,保一乡平安”的重大举措,也能藉此提高自己在地方和乡里的威望。

清代中后期,鼠疫在蒙自县流行百年,几乎遍及每一个角落,造成大量人员死亡。面对可怕的鼠疫,虽然地方社会一直在积极寻求各种应对的方法,但这些行为不仅无助于瘟疫的防治,更多的却是为了迎合统治者的需求,在悄悄地恢复失序的传统社会秩序,并没有给社会带来根本性的改变和反思。解放后,人民政府建立防疫机构,充实防疫队伍,积极贯彻“预防为主”的方针,大力开展爱国卫生运动,全面开展防疫工作,推广预防接种。至1989年,鼠疫等烈性传染病已经绝迹。由于传染病发病有一定的流行周期,加之商品经济的发展,流动人口的增加,鼠疫在近年来有过多次流行。不过一旦流行,政府采取的措施及时到位,不会再酿成大的灾难。

注释:

①清代“蒙自县”辖区范围较多,包括了今天个旧市及其他部分地区,本文“蒙自县”只限今天蒙自县辖区。

②资料来源于蒙自县志编纂委员会.蒙自县志[M].北京:中华书局,1995:916-917.

③康大元帅原型为康保裔,宋代抗辽名将军,祖父孙三代都是为国捐躯的武将.

[1](清)佚名.续蒙自县志[M].上海:上海古籍书店,1961.

[2]曹树基,李玉尚.鼠疫:战争与和平——中国的环境与社会变迁(1230—1960)[M].济南:山东画报出版社,2006.

[3]中国医学院科学院流行病学微生物学研究所.中国鼠疫流行史[G].北京:中国医学科学院流行病学微生物学研究所,1981:850-854.

[4]中共中央地方病防治领导小组办公室.中国地方病防治经验[G].1986:8.

[5]方喜业.中国鼠疫自然疫源地[M].北京:人民卫生出版社,1990:275.

[6](法)亨利·奥尔良.云南游记:从东京湾到印度[M].龙云,译.昆明:云南人民出版社,2001.

[7]法国里昂商会.西南一隅——法国里昂商会中国西南考察纪实(1895—1897)[M].徐枫,等,译.昆明:云南人民出版社,2001:25.

[8](民)罗养儒.云南掌故[M].昆明:云南民族出版社,2002:662.

[9]蒙自县志编纂委员会.蒙自县志[M].北京:中华书局,1995.

[10]中国第一历史档案馆.光绪朝硃批奏折:第31辑[M].北京:中华书局,1995:234.

[11]李玉尚,顾维方.都天与木莲:清代云南鼠疫流行与社会秩序重建[J].社会科学研究,2012(1):114-150.