《瓦尔登湖》译海拾贝

——岁月的足迹,译者的痕迹?

吴巳英 李 靖

(1.云南师范大学 外国语学院,云南 昆明 650500;2.上海海事大学 外国语学院,上海 201306)

《瓦尔登湖》译海拾贝

——岁月的足迹,译者的痕迹?

吴巳英1李 靖2

(1.云南师范大学 外国语学院,云南 昆明 650500;2.上海海事大学 外国语学院,上海 201306)

笔者曾撰文《外国文学翻译体例的时代演变:基于<瓦尔登湖>不同译本的比较》,对比《瓦尔登湖》在改革开放后三个阶段的代表性译本,发现这一时期我国的外国文学翻译体例在归化、异化趋势上有清晰的岁月足迹可循,暗合多元系统论。而该文从词汇、句法和语篇三方面对比以上译本后发现,正文并没有在归化、异化方面呈现一定趋势,岁月的足迹并非清晰可见,相比之下,译者的痕迹似乎更为明显,不符合基于多元系统论的推测。究其原因,笔者认为:对目标读者以及翻译文学在文学多元系统中的地位,三位译者都有清晰的认识,有意勾勒出译本框架,采用一定的体例,试图达到预期目的,因而在体例上岁月的足迹清晰可循。但在实际翻译过程中,译者难以摆脱各种主体因素的影响,如译者的身份、个人性情、文化背景及成长环境等,难免偏离预设轨迹,给译文烙上深深的译者痕迹。

《瓦尔登湖》;岁月的足迹;译者的痕迹;归化;异化;多元系统论

《瓦尔登湖》(Walden),首次出版于1854年,是美国超验主义作家亨利·大卫·梭罗(Henry David Thoreau)的著作,是美国文学历史上最伟大的著作之一。梭罗倡导简朴生活、回归本心、亲近自然。1845年他只身一人来到幽静的瓦尔登湖畔,亲手搭建木屋,在此耕种、渔猎、沉思、写作,直至1847年。梭罗以此经历为蓝本,成就了《瓦尔登湖》这本清新宜人、浸蕴着超验主义哲思的散文集。1949年,徐迟首度将《瓦尔登湖》译介给我国读者。近些年,由于全球生态环境意识日益增长,生态文学得到推崇,宣扬人与自然和谐共处的《瓦尔登湖》受到环保主义人士和普通读者的追捧。最近十几年里,《瓦尔登湖》被不断重译、再版,根据王昭的统计,截至2009年5月,“Walden在两岸三地已出现了27个中译本,译者也有23位之多。”①王昭:《<瓦尔登湖>双关现象汉译研究》,华东师范大学2009年硕士学位论文,第1页。

而根据陈爱华截至2011年4月的统计,“《瓦尔登湖》的中译本至今多达28余种。尽管摆在读者面前的译本早已琳琅满目,但复译再版热潮还在继续。②陈爱华:《时间的玫瑰:国内<瓦尔登湖>翻译出版情况研究》,《中国出版》2011年第8期,第57页;第58页。陈爱华的研究表明,《瓦尔登湖》的中译本自1949年在中国首次出版以来,经历了由冷到骤热的接受过程,大致可以分为三个阶段:一是冷遇期(1949年—1990年),译者仅徐迟一人。二是复苏期(1991年—2000年),除徐译的再版外,还出现了4位新人的译本。三是骤热期(2001年—2010年),译本有26种,译者多达28人。③陈爱华:《时间的玫瑰:国内<瓦尔登湖>翻译出版情况研究》,《中国出版》2011年第8期,第57页;第58页。

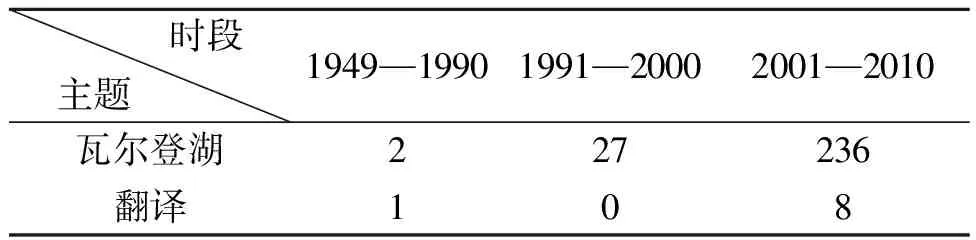

如此高涨的复译热潮是否已波及到了学术界,对《瓦尔登湖》翻译的研究现状如何?笔者在中国学术期刊网络出版总库上按主题对《瓦尔登湖》及其翻译检索后的发现如表1所示。

表1 有关《瓦尔登湖》及其翻译的论文篇目

由检索结果可知,学术界对《瓦尔登湖》的研究兴趣也经历了一个由冷到热的升温过程。《瓦尔登湖》有如岁月佳酿,愈陈愈香。

循其醇香而至,笔者曾撰文《外国文学翻译体例的时代演变——基于<瓦尔登湖>不同译本的比较》,对比分析1982年的徐迟译本、1996年的许崇信译本与2006年的戴欢译本。之所以选择这三个译本,一是因为它们分别是《瓦尔登湖》冷遇期、复苏期和骤热期的代表译作,二是因为这三个译本均颇具影响力。

徐迟以报告文学《哥德巴赫猜想》成为我国家喻户晓的名作家,也是将《瓦尔登湖》译成中文的第一人。徐译本最早问世于1949年。然而,“其时正值全国人民欢庆解放,举国上下热气腾腾之际,因此注意这本译著的人很少”,*徐鲁:《坎坷译路——徐迟的文学翻译生涯》,《中国作家》1998年第1期,第104-113页。而现在也难觅踪迹(这也是笔者没有选此版的原因),但它并未消失,1982年徐迟“对全书进行了重新校译,然后交上海译文出版社再版了。书名正式定为《瓦尔登湖》,译者补写了一篇《译后记》。新时期以来的知识界和少数读者对于梭罗和瓦尔登湖的了解,大都通过这一版”*徐鲁:《坎坷译路——徐迟的文学翻译生涯》,《中国作家》1998年第1期,第104-113页。。之后,据王昭截至2009年5月的统计,*王昭:《<瓦尔登湖>双关现象汉译研究》,华东师范大学2009年硕士学位论文,第1页。徐译本又有六次再版。*这六次再版依次是:上海译文出版社1993年版;吉林人民出版社1997年版;上海译文出版社1997年版;沈阳出版社1999年版;上海译文出版社2004年版;上海译文出版社2006年版。

许崇信是我国翻译界的一位著名学者,曾担任中国译协理事、福建省译协副会长、福建省外国语言文学学会副会长等职。*许学征:《著作等身,风范传世——忆我国著名翻译家许崇信先生》,《上海科技翻译》2001年第2期,第54-56页。他和林本椿合译的《瓦尔登湖》于1996年由生活·读书·新知三联出版社出版。其中,前13章由许崇信翻译,其余由林本椿翻译,从研究的一致性考虑,本文仅探讨前13章。

与徐迟、许崇信两位前辈相比,戴欢的名字或许还不甚为学界所知,但他的译本却是“所有版本中销得最好的”*《<瓦尔登湖>及梭罗思想在中国的传播》,2004-02-25/2013-03-10,http://www.7878.com/people/anmin0001/blog/1063707/。。戴欢,1963年出生,20世纪80年代中后期从事诗歌理论探索,20世纪90年代初下海经营一家书店,期间接触到书籍市场营销。戴译本由书商全程操作,印刷精美,于2003年4月由当代世界出版社出版,很快成为畅销书,至2004年2月,销量就已达60 000册。*《<瓦尔登湖>及梭罗思想在中国的传播》,2004-02-25/2013-03-10,http://www.7878.com/people/anmin0001/blog/1063707/。由于热销,当代世界出版社于2006年7月出了第二版。之后,2010年10月,中国画报出版社再次出版戴译本。本文选取2006年当代世界出版社的第二版。

对比徐、许、戴译本发现:“三篇译文编排体例的前后各异,折射出我国外国文学翻译策略上的异化减弱、归化增强的悄然变化”。*吴巳英、李靖:《外国文学翻译体例的时代演变——基于<瓦尔登湖>不同译本的比较》,《湖南农业大学学报(社科版)》2011年第1期,第84页;第87页。笔者认为Even-Zohar于20世纪70年代初期提出的“多元系统论”可作为解释此现象的理论注脚。“多元系统论”认为,翻译文学在文学系统中占据的地位决定了译者对翻译策略的选择。具体到中国当代文学的发展来看,改革开放的实行应该是中国文学多元系统的一个转折点,翻译文学此时处于我国文学多元系统的中心位置,译者最有可能采取异化策略,为本国文学注入新鲜血液。而随着改革开放的深入,之前外国文学的真空逐渐被填充,转折点渐行渐远,翻译文学随之逐渐退向文学多元系统的边缘位置,译者倾向于采用归化策略,维持传统的甚至是过时的模型。*吴巳英、李靖:《外国文学翻译体例的时代演变——基于<瓦尔登湖>不同译本的比较》,《湖南农业大学学报(社科版)》2011年第1期,第84页;第87页。

笔者上篇拙文的探讨仅限于译本体例,未涉及正文。而这一次笔者将从词汇、句法和语篇三个角度来对比以上译本的正文。正文是否也如多元系统理论所言呈现出异化减弱、归化增强的趋势?这就是本文将要回答的问题。

一、词汇特征

(一)四字结构

汉语讲究整齐对仗,喜用四字结构。适当运用四字结构,可以使译文更符合汉语(目的语)读者的诗学标准,是归化的翻译策略。三个译本中,戴译本使用四字结构最频繁,许译本次之,徐译本又次之。从以下例句原文与三个译本的对比中可见一斑。

原文例1:The skaters and water-bugs finally disappear in the latter part of October, when the severe frosts have come; and then and in November, usually, in a calm day, there is absolutely nothing to ripple the surface. One November afternoon, in the calm at the end of a rain-storm of several days’ duration, when the sky was still completely overcast and the air was full of mist, I observed that the pond was remarkably smooth, so that it was difficult to distinguish its surface; though it no longer reflected the bright tints of October, but the sombre November colors of the surrounding hills.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,pp.160-161.

徐译本:到了十月的后半个月,掠水虫和水蝎终于不再出现了,严肃的霜已经来到;于是在十一月中,通常在一个好天气里,没有任何东西在水面上激起涟漪。十一月中的一个下午,已经一连降落了几天的雨终于停止了,天空还全部都是阴沉沉的,充满了雾,我发现湖水是出奇地平静,因此简直就看不出它的表面来了;虽然它不再反映出十月份的光辉色彩*所有例句中的下划线均由本文作者所加。,它却反映出了四周小山的十一月的阴暗颜色。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第175页。

许译本:在水面滑行的长足虫和水蝽到了10月的后半月终于销声匿迹了,这时严霜已经到来;接着,到了11月,在平常的风平浪静的日子里,也绝对见不到任何昆虫在水面上搅起涟漪了。11月的一个下午,接连下了好几天的暴雨之后终于平静了下来,但天空仍然乌云密布,雾气濛濛,我注意到,湖格外平静,所以很难辨别出湖面;尽管它再也无法反映10月鲜明的色彩,但却反映四周山峦那黯淡的11月颜色。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·赛尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第536页。

戴译本:10月月中以后,长足昆虫和水蝎再也看不见了,木叶尽脱,白霜在地。11月中任何一个艳阳天,不再有任何东西在湖面上搅起波纹。11月的一个午后,绵绵雨水不再降落,天空还是阴云四合,浓雾氤氲,湖水奇静,简直觉察不到湖面。虽然不再有10月金秋的醇厚浓艳掩映其中,但也反映了11月山林的黯然冬色。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第120页。

然而四字结构并非使用得越多越好。笔者发现戴欢使用四字结构最频繁,然而他误用的频率也最高,降低了译文质量。例如:

原文例2:... a mirror in which all impurity presented to it sinks, swept and dusted by the sun’s hazy brush—this the light dust-cloth—which retains no breath that is breathed on it, but sends its own to float as clouds high above its surface, and be reflected in its bosom still.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.160.

徐译本:……这一面镜子,如果有任何不洁落在它面上,马上就沉淀,太阳的雾意的刷子常在拂拭它,——这是光的拭尘布,——呵气在上,也留不下形迹,成了云它就从水面漂浮到高高的空中,却又立刻把它反映在它的胸怀中了。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第175页。

许译本:……这是这么一面镜子,送给它的一切不洁的东西都会消失,太阳会用雾濛濛的刷子——这块光的拭尘布——给它扫除尘土。这是这么一面镜子,在它上面呵气也留不下点痕迹,它会化作云雾,飘上水面的高空,接着又反映在它的怀中。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第536页。

戴译本:……这面风月宝鉴,如果污垢落到它的脸庞上,马上沉淀。太阳用濛濛的薄雾时时勤拂拭,勿使惹尘埃——这是光的拭尘布——吹气其上,也了无痕迹,水气蒸腾,直上青天,成为白云,马上又把自己映衬在湖的胸襟里。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第120页。

此处,梭罗将瓦尔登湖比作一面镜子,因为在他眼里瓦尔登湖和镜子都是纯洁的象征。然而“风月宝鉴”却绝然不是。“风月宝鉴”在中国文化中另有特殊的指称意义和联想意义。它出自《红楼梦》第十二回——“王熙凤毒设相思局 贾天祥正照风月鉴”,书中写到:贾瑞因为调戏凤姐不成,倒添了一身病,吃了几十斤药也不见效。此时来了一个跛足道人,取出一面两面皆可照人的镜子,即风月宝鉴给贾瑞,并告诫他,“千万不可照正面,只照它的背面,要紧,要紧!”但贾瑞不听劝告,照了正面,结果一命呜乎。*曹雪芹、高鹗:《红楼梦》,中华书局2007年版,第82-86页。因此,把澄明的瓦尔登湖比作“风月宝鉴”大为不妥。

戴译本诸如此类的错误明显多于徐译本和许译本。一方面,这反映出译者本身的语言文化素养;另一方面,翻译出版行业不顾质量、一味求快的现状对此是否起了推波助澜的作用?这是值得译者们深思的。

笔者认为,就正确使用四字结构而言,许译本做得最好。

原文例3:... and we must laboriously seek the meaning of each word and line, conjecturing a larger sense than common use permits out of what wisdom and valor and generosity we have.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.86.

徐译本:……所以我们必须辛辛苦苦地找出每一行诗每一个字的原意来,尽我们所有的智力、勇武与气量,来寻思它们的原意,要比通常应用时寻求更深更广的原来意义。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第93页。

许译本:……而我们则必须花费很大力气去查明每个词和每行诗的意义,绞尽脑汁、鼓起勇气、拓宽思路,揣摩出一种较通用法所许可的更为宽广的含义。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第453页。

戴译本:……因而,我们必须得不辞辛劳地探寻每一个词和每一行诗的蕴意,绞尽我们的脑汁,勇猛而又细致地琢磨出超越寻常应用的更深远的蕴意。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第64页。

一般情况下,英语只在最后一个并列成分前加“and”,而此处梭罗使用两个“and”连接三个并列名词——“wisdom”“valor”和“generosity”,这种不同寻常的用法凸显了探寻意义的任务之艰巨。许译本采用排比,将三个四字结构——“绞尽脑汁”“鼓起勇气”“拓宽思路”并列起来,读起来铿锵有力,也达到了凸显效果,体现了梭罗的用意。相比之下其他两译力度不够。

许崇信对四字结构的把握胜过徐、戴两位译者,笔者推测,这得益于他幼时接受的私塾教育。*许学征:《翻译是文化交流的媒介——许崇信翻译理论与实践探究》,福建师范大学2001年硕士学位论文,第13页。

(二)口语化

徐译本和戴译本中频繁出现口语化表达,相比之下,许译本措辞更加正式。例如:

原文例4:There are nowadays professors of philosophy, but not philosophers.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.11.

徐译本:近来是哲学教授满天飞,哲学家一个没有。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第12页。

许译本:当今之世,有哲学教授而无哲学家。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第372页。

戴译本:在当今,哲学教授一抓一大把,可是哲学家却没见一个。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第9页。

此外,徐迟还经常使用“罗”“呢”“了”等语气助词,明显是受到其家乡方言——吴语的影响。*程民:《徐迟笔下的湖州》,《文艺争鸣》2005年第4期,第120页。例如:

原文例5:... it certainly is better to accept the advantages, though so dearly bought, which the invention and industry of mankind offer.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.33.

徐译本:……自然罗,那付出了高价换来的便利人类的发明与工业的贡献也还是应该接受的。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第35页。

许译本:……对人类的发明和工业所提供的种种好处,虽然要用高昂的代价才能得到,仍以接受为佳。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第396页。

戴译本:当然,接受人类的发明和工业提供的便利会使生活境遇更好一些。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第24-25页。

二、句法特征

笔者比较三个译本后发现,三者中许译本最倾向于保留原作的句法特征。

原文例6:The gentle rain which waters my beans and keeps me in the house today is not drear and melancholy, but good for me too.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.112.

徐译本:今天佳雨洒在我的豆子上,使我在屋里待了整天,这雨既不使我沮丧,也不使我抑郁,对于我可是好得很呢。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第121页。

许译本:今天洒在我豆田上并把我留在屋子里的轻柔细雨,并不使人感到沉闷忧郁,而是对我也有益处。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第482页。

戴译本:今天,如甘露般的小雨点打在我的豆子上,因此,我未能出门。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第84页。

原文中,“which waters my beans and keeps me in the house today”是定语从句,修饰主语中心词“the gentle rain”。许译本“今天洒在我豆田上并把我留在屋子里的轻柔细雨”保留了原文定语从句修饰中心词的结构。而徐译本和戴译本均对句子结构作了相应调整,将定语从句的后半部分“keeps me in the house today”分别译为使动句“使我在屋里待了整天”和结果状语从句“因此,我未能出门”。

相对而言,徐译本和戴译本对句法的处理要更灵活,尤其是戴译本。处理一些复合句时,戴译本甚至有投机取巧之嫌。戴译本中省略句子成分不译的现象比比皆是,例如:

原文例7:I determined to go into business at once, and not wait to acquire the usual capital, using such slender means as I had already got.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.16.

徐译本:我决定立刻就开业,不必等候通常的所谓经费了,就动用我手上已经有的一点儿微薄的资财吧。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第17页。

许译本:我决定立刻投入商业活动,不像通常那样,等待资金到手才干,我用的就是已经拿到手的这点微薄的资金。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第377页。

戴译本:我决定立即就投身这种营生,而不必等着通常必需的资金到位。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第12页。

原文例7中“using such slender means as I had already got”是现在分词短语作方式状语用,翻译起来有一定难度。此句若直译,可译为“我决定立刻投入商业活动,不等候通常的经费,动用我手上已有的一点儿微薄的资财”,然直译显得结构零乱,逻辑不清。为弥补这一点,徐译本加上“就……吧”,许译本加上“我用的就是……”,使译文更流畅、更符合逻辑。而戴译本则是直接省略方式状语不译。

比较三个译本还发现,在翻译复合句时,戴译本常借助破折号来体现主句与从句之间的关系。

原文例8:Old Johnson, in his “Wonder-Working Providence,” speaking of the first settlers of this town, with whom he was contemporary, tells us that ...*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.32.

徐译本:老约翰逊在他的《神奇的造化》中,说起他的那些最初移殖到这个城市来的同时代人,他告诉我们说:……*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第34页。

许译本:老约翰逊在他的《神奇的造化》中谈及该市镇他的同时代人头一批外来移民时告诉我们说:……*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第395页。

戴译本:老约翰逊在他的《神奇的造化》中,谈到了这个镇上的首批移民——他们与他是同一个时代的人。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第24页。

例8划线部分“the first settlers of this town, with whom he was contemporary”不好翻译。徐译本和许译本分别是“他的那些最初移民到这个城市来的同时代人”以及“该市镇他的同时代人头一批外来移民”,读起来都诘屈聱牙。对此翻译难题,戴译本一个破折号便解决了,此处破折号起到了原英文定语从句中关系代词“whom”的作用。

三、语篇特征

“形成语篇的根本是逻辑,理解语篇的根本也是逻辑。”*黄振定:《英汉语篇异同概论》,见杨自检主编:《英汉语比较与翻译(第5卷)》,上海外语教育出版社2004年版,第472页。两个民族逻辑思维上的差异必然造就相应的语篇差异,这一点在英汉翻译时尤为突出。张思洁和张柏然在《形合与意合的哲学思维反思》一文中指出:西方的原子观哲学和形式逻辑思维法则造就了英语的形合趋向,而中国传统哲学的整体观、汉民族的综合思维和模糊思维则造就了汉语的意合趋向。*张思洁、张柏然:《形合与意合的哲学思维反思》,《中国翻译》2001年第4期,第13-18页。英语的形合与汉语的意合具体如何体现在语篇中呢?黄振定在《英汉语篇异同概论》一文中提到:英语重形合,主要依靠词汇语法等显性衔接,从语言形式上把词语句子组合成语篇;汉语重意合,无需借助词汇语法等衔接手段,仅靠词语和句子内在的逻辑联系(或靠各种语境和语用因素),便能构成连贯的语篇。*黄振定:《英汉语篇异同概论》,见杨自检主编:《英汉语比较与翻译(第5卷)》,上海外语教育出版社2004年版,第477页。例如:

原文例9:...1*and let it simmer and whisper through them like the Etesian winds, or as if inhaling ether,2*it only producing numbness and insensibility to pain—3*otherwise it would often be painful to bear—4*without affecting the consciousness.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.143.*为便于下面的句子分析,例9中的1*、2*、3*、4*为作者所加。

徐译本:1*听那些新闻像地中海季风般沸腾着,私语着吹过他们,或者可以说,他们像吸入了一些只是产生局部麻醉作用的乙醚,4*因此意识还是清醒的,2*苦痛却被麻痹了,——3*要不然有一些新闻,听到了是要使人苦痛的。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第155-156页。

许译本:……1*让它像地中海季风掠过他们时发出沸腾声和低语声,或者像吸入乙醚那样,2*只对痛处产生麻痹和不感觉到痛的作用——3*否则新闻听起来时常是痛苦的——4*而不影响知觉。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第517页。

戴译本:……1*让那些新闻犹如地中海的季风一样私语着强劲地吹过他们,或者说,他们像吸入了少量的乙醚,4*意识虽然还是清醒的,2*但痛苦却被麻痹了——3*否则有些新闻,听到后会令人痛苦的。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第108页。

英文常用破折号引出插入语,破折号是英语的一种显性衔接方式。例9的原文,尽管结构复杂,但读者很容易从译文中破折号的标记辨别出“otherwise it would often be painful to bear”是插入语,只是附加性评注。从逻辑上分析,2*与4*的话题都是“ether”(乙醚),而3*的话题却是“it”(新闻)。相比之下,2*与4*的关系更紧密。徐译本和戴译本均将插入语3*移至最后,拉近2*与4*,使译文的逻辑关系更清晰,更符合中国人的思维方式,更容易被中国读者接受。而许译本对原文亦步亦趋,有损语篇连贯性,给读者造成了一定的理解障碍。

比较而言,在处理语篇问题时,三者之中戴译本最为灵活。

原文例10:I was witness to events of a less peaceful character.*Thoreau H D, Walden, or Life in the Woods, Shanghai Foreign Language Education Press,2004,p.193.

徐译本:我还是目睹比较不平和的一些事件的见证人。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1982年版,第212页。

许译本:我还是一些性质上不那么和平的事件的见证人。*亨利·戴维·梭罗:《梭罗集》,许崇信等译,罗伯特·塞尔编,生活·读书·新知三联书店1996年版,第572页。

戴译本:森林并非总是一片歌舞升平的和平景像,我还是一场战争的见证人。*亨利·戴维·梭罗:《瓦尔登湖》,戴欢译,当代世界出版社2006年版,第147页。

此例摘自“Brute Neighbors”一章,这一章由两部分构成,第一部分描述树林里动物们的平静生活,第二部分将话题转移到红蚂蚁和黑蚂蚁的战争上,即原文所谓“events of a less peaceful character”。而例10正是这第二部分第一段的第一句,显然,它在文中起承上启下之用。徐译本和许译本保留了原文“less peaceful”形容词比较级的语法特征,分别译作“比较不平和的”和“不那么和平的”,两者都诘屈聱牙。而戴译本很好地利用了汉语重意合这一特点,摆脱原文的结构,将一句话拆成两部分,第一部分的“一片歌舞升平的和平景象”总结前文,第二部分的“一场战争”提示下文,巧妙连接上下文,表达通顺流畅。

总体而言,在篇章处理上,戴译本最灵活,徐译本次之,许译本又次之。

囿于篇幅原因,本文在论证时均仅选一例,试用典型译例说明普遍现象。更多译例详见笔者的硕士学位论文《多元系统理论的适用性——对<瓦尔登湖>三个中译本的比较研究》*吴巳英:《多元系统理论的适用性——对<瓦尔登湖>三个中译本的比较研究》,浙江大学2008年硕士学位论文。。对比三个译本的正文后,不难发现三个问题:(1)词汇方面:徐译本使用四字结构最少;许译本介于中间,但他运用得最精当;戴译本使用四字结构最频繁,但误用也最频繁。徐译本频现口语化表达,甚至流露出方言痕迹;许译本措辞最正式;戴译本介于中间。(2)句法方面:许译本倾向于保留原文的句法特征;戴译本最为灵活,甚至有投机取巧之嫌;徐译本介于中间。(3)语篇方面:许译本对原文亦步亦趋;戴译本最为灵活;徐译本介于中间。

若仅从四字结构这一角度看,从徐译本到许译本,再到戴译本,的确呈现出异化减弱、归化增强的趋势,似乎可以证实本文引言中基于多元系统论所作的预测。然而,如此定论未免以偏概全。综合词汇、句法、语篇三方面考量,三个译本并没有在归化、异化方面呈现出一定的趋势,岁月的足迹并非清晰可见。相比之下,译者的痕迹似乎更为明显。

许崇信是我国知名的翻译学者,他“主张采用以直译为主,意译为辅的翻译方法”*许学征:《翻译是文化交流的媒介——许崇信翻译理论与实践探究》,福建师范大学2001年硕士学位论文,第13页。,其译文在句法和语篇方面的亦步亦趋正是其翻译主张的体现。徐迟既是翻译家,又是作家和诗人;而戴欢既是翻译,又是诗人和商人。两者均为自由职业者,这样的身份似乎就预示了他们的译法更灵活、更自由,尤其是戴欢,从他对四字结构的误用以及一些讨巧的翻译策略中可窥见一斑。除此之外,在对比中,还能感受到译者的文化背景、成长环境等对其译文的影响。例如:徐迟频繁使用语气词,明显受其家乡方言的影响;而许崇信能很好地运用四字结构,这与他幼时接受的私塾教育不无关系。

对照鄙人上篇拙文的结论——“三篇译文编排体例的前后各异,折射出我国外国文学翻译策略上的异化减弱、归化增强的悄然变化……‘多元系统论’可作为解释此种现象的理论注脚”*吴巳英、李靖:《外国文学翻译体例的时代演变——基于<瓦尔登湖>不同译本的比较》,《湖南农业大学学报(社科版)》2011年第1期,第83-87页。,可能有人要质疑笔者前后自相矛盾。对此,笔者认为:对目标读者以及翻译文学在文学多元系统中的地位,三位译者都有清晰的认识,他们有意勾勒出译本框架,采用一定的体例,试图达到预期目的,因而在体例上岁月的足迹清晰可循。但在实际翻译过程中,译者难以摆脱各种主体因素的影响,如他们的身份、个人性情、文化背景、成长环境等,难免偏离预设轨迹,给译文烙上深深的译者痕迹。

因此,翻译文学在文学系统中占据的地位决定了译者对翻译策略的选择,*Even-Zohar I, The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem, Poetics Today,1990,No.1,p.47.同一多元系统中,多数译者在翻译策略选择上会有一致的倾向,好比退潮后在沙滩上拾贝壳,会留下走向大致相同的足迹。然而,译者的步伐不可能整齐划一,毕竟,个人喜好不同,他们最终会走向各自心仪的贝壳,再打磨加工,在贝壳上深深烙下个人的痕迹。

A Comparative Study of Three Translations of Walden:Time’s Footprint or Translator’s Trace?

WU Siying1& LI Jing2

(1.ForeignLanguagesandLiteraturesSchoolofYunnanNormalUniversity,Kunming,Yunnan, 650500,China;

2.ForeignLanguagesSchoolofShanghaiMaritimeUniversity,Shanghai, 201306,China)

The author once wroteEvolutionoftheTranslationLayoutofForeignLiterature:BasedonDifferentTranslationsofWaldenwhich compared the three representative translations ofWaldenafter the Reform and Opening-up. It revealed clearly that time’s footprint on the layout of the three translations in terms of naturalization and alienation which is in consistence with the polysystem theory. Comparing the lexical, syntactical and textual features of the three translations, this paper finds no clear time’s footprint in the three translations. Instead, the translator’s trace seems to be more distinct, against the presumption made based on the polysystem theory. The three translators all had a clear understanding of the target audience and the literary status of the translated literature in the polysystem, and intended to outline the translation framework and used certain styles to achieve the intended purpose, and so in the style there is clear time’s footprint to follow. However, in their actual work, it was difficult to get rid of various subject factors, such as their identity, personal temperament, cultural background, upbringing, etc., which inevitably deviated their work from the original track and branded deep translator’s traces.

Walden; time’s footprint; translator’s trace; naturalization; alienation; poly-system theory

2013-03-26

云南师范大学社会科学研究青年基金项目(12SQ025)

吴巳英,女,湖南浏阳人,讲师,香港中文大学翻译系博士在读,研究方向:多元系统论、佛经翻译等。

H059;I046

A

1671-2714(2013)04-0061-08

10.3969/j.issn.1671-2714.2013.04.011

(责任编辑孟莉英)