网络议程设置与议题类型关系分析

邰文燕

(南京大学政府管理学院 江苏 南京 210023)

1972年,美国学者迈克维尔·麦库姆斯(MaxwellMcCombs)和唐纳德·肖 (DonaldShaw)在《舆论季刊》上发表了《大众传播的议程设置功能》一文,正式明确提出了议程设置的理论。他们认为,大众传播通过对新闻报道和各类信息赋予不同程度的显著性的方式,影响了人们思考问题的内容,具有为公共设置“议事日程”的功能。议程设置影响了公众关注的重点,在一定程度上改变了某些社会问题的重要性,在技巧上突出了某些话题的优先地位,从而将人们的注意力集中到某些特定的公共事务上,开启“政策窗口”。概括来说,议程设置中的议程分为传媒议程、公众议程和政策议程三类。“传媒议程是指大众传媒频频报道和讨论的问题;公众议程是引起社会大众广泛关注的问题;政策议程是指决策者认为至关重要的问题。”这三类议程往往相互关联,处于互动状态。

一、网络议程设置的特点

近年来,随着网络的发展和Web2.0时代的到来,网络已然成为了人们生活中必不可少的信息获取来源、娱乐工具和沟通交流手段,人们对网络的依赖性渐趋增强。与此同时,网络成为了公民行使知情权、参与权、表达权和监督权的重要渠道,正在改变着国家的政治生态。网络为社会形成议题提供了一个显性的、可操作的平台,在一定程度上体现了社会形成议题的功能。在网络时代的大背景下,公共政策的议程设置呈现出新的特点。

(一)网络时代的到来使议程设置的主体发生了变化

在网络媒介中,议题的议程设置权下放,议程设置者泛化。在传统媒介中,传统媒体的记者、编辑是某项议题的把关人,即在传播过程中负责搜集、整理、选择、处理、加工与传播信息的人,这种行为称为“把关”。而在网络媒介中,网民可以通过个人博客、论坛、微博以及各种形式对热点问题的讨论,推动议程的形成。每一个普通的网民既是信息的接受方,也可以成为信息的发布方,在网络空间带有舆论领袖性质和影响力的网民就成为了网络议程设置的主体。另一方面,从媒介容量来说,互联网的容量无疑是巨大的,任何组织或者个人要想控制整个网络信息的流量和流向是不可能的,网络议程设置的主体表现出分权化的特点。在网络时代,每个网民在无限的网络空间中都将拥有一个属于自我,发出自己声音的空间。在网络这个新的媒介环境下,任何人都拥有传播权,可以自由发表观点、意见和评论。

(二)网络时代议程设置的议题呈现多元化

网络时代议程设置的议题呈现多元化主要表现在:

1.网络媒介包含的信息是无限多的,各类信息均有可能通过网络传播而成为热门议题,从而扩大了议题范围。

2.在网络媒介中,网民可以自我设置议题,并通过广泛传播引起媒体的关注,就较有可能形成政策议题。网络媒介的开放性及互动性,扩大了受众接近及使用媒介的权利,个人议题更有可能转化为公共议题。

3.网络是双向度的网状传播,议题衍生能力强。网络上的任何公众既可以发布信息,又能迅速地反馈信息。由于公众都是独立的个体,其关注与思考问题的角度必然存有差异,阐释与传播话题的影响力也不同,因而通过公众的互动和讨论争辩,一个话题就可以衍生出多个话题。

(三)在新的网络环境中,议程设置方式呈现多渠道

网络媒体是真正的多媒体传播,议题设置的手段是较为灵活多变的。学者朱克 (Harold Gene Zucker)提出了“非强制性接触议题”,主要是指公众不能直接体验的议题,如日本大地震。网络不仅可以使用传统媒体中图文结合的方式来设置议题,而且还可以同时利用文字、图片、视频等多种手段,形成三位一体的传播环境。如网络可以通过文字、图片、声音、视频等多种方式对日本大地震进行公布与报道,使受众对这类“非强制性接触议题”极为震撼。另一方面,在网络议程设置过程中,网络媒体通常结合及时更新、信息容量巨大等自身优势,通过设置专题的方式来为受众设置议程。如日本大地震后,很多网站都开辟专栏专题,吸引了公众的眼球。同时在网络时代,网络可以针对传统媒体的一些报道进行广泛热烈的探讨,传统媒体也可以对网上讨论的热点话题进行深入的追踪报道,在这种情境下,网路媒体与传统媒体实现了充分的互动,互设议题。

诚然,网络时代的议程设置具有不同于传统时代的特点,不仅仅是因为网络媒体所具有的技术优势以及不同于传统媒体的特点,还与网络操作者及受众的素质、知识水平、社会的开放自由程度有着密切的关系。网络媒介为我们提供了一个广阔的、相对自由的空间,但同时,公众的主观能动性、社会的宽容开放在网络时代公共政策的议程设置中亦是不容忽视的。

二、网络议题的特点

21世纪网络舆论的力量是非常强大的,网络的社会动员能力也在不断地增强,但并非所有网络热议话题最终都会通过网络的途径进入政策议程中。因此,需要分析这些通过网络的途径进入议程的议题具有哪些共同的特点。本文将这类议题称为网络议题,网络议题具有以下四个特点。

(一)网络议题具有细节性

在网络环境中,任何人都是潜在的信息发布者,且信息向多方向传播,传播范围广。在网络上发布信息的公众,可以较为客观地表达自身的经历以及观点等,更为重要的是,公众可能披露出很多大众媒体因为某些原因无法报道公开的信息资料。公众可以用匿名的身份在网络上发布事件实情,展现事情细节,使人们看到内幕或者是事件的另一面。在唐福珍拆迁自焚事件中,就是一段由手机录下的唐福珍自焚全过程的视频使得该事件成为网络热议事件。一段视频是非常细节的,也很客观地展现了事件的内幕。

(二)网络议题具有情绪化

网络议题具有情绪化的特点,比较容易带动公众的情绪,引起公众的共鸣。在传统媒体中,受众经常会因为缺失话语权,处于相对弱势的一边;而网络环境给受众提供了一个平等表达、自由交流的平台,网络的匿名性消除了受众的后顾之忧,使受众表达意见更加真实、清晰明了。在网络媒体环境中,相对比较自由,受众可以较少限制地表达心中的意见,那么议题是否具有情绪感染力就显得非常重要。网络议题一般都能带动公众的情绪,引起公众共鸣。在“随手拍照解救乞讨儿童”的微博事件中,一张张乞讨儿童的照片极大地激发了公众的同情心,让公众把关注焦点集中在了乞讨儿童问题上;在孙志刚事件中,因为涉及到公民生命的丧失,也较为容易地引起了公众的共鸣,引发了公众珍视生命的情绪。因为网络议题引起了多数人情绪上的共鸣,信息就能高速流动,这样就形成了更有信心与能量的群体,网络议题就有了群体的智慧。

(三)网络议题的信息成本和参与成本相对较低

网络议题相对于传统议题而言,信息成本与参与成本较低。网络是个开放的平台,信息的获取渠道比较通畅,信息的交流反馈也能及时地进行。另一方面,在网络媒介中,公众能用较低的成本参与进来,表达自己的意见。同时,网络议题使得一些抽象性问题,如流浪乞讨人员管理问题、强制拆迁问题、乞讨儿童问题,通过焦点事件的阐释,让受众觉得已经关系到了自身的生活与利益,可以比较顺利地进入公众议程。一般来说,网络议题反映的本质问题,又是比较抽象的社会问题,一旦引起政府的关注,就能成为政策议题,进入政策议程。

(四)与公民权益相关的议题更易成为网络议题

通过观察,可以发现一些与公民的基本权益密切相关的议题更容易通过网络的途径进入议程。类似乞讨儿童问题、城市流浪乞讨人员管理问题以及强制拆迁问题,其实质是公民的基本权益如生命权、财产权等受到侵犯。这类议题容易引发公众的思考,带动公众的情绪,进入公众议程。政府本身就是为公众利益服务的,保护公民的基本权益亦是宪法的本质目的。这类关乎公民基本权益的网络议题,较少涉及敏感性,政府也乐于争取网络话语权,寻求公共利益,因而比较能被政府决策者所接受,进入政策议程的阻力相对较小。

对于一项议题而言,能否进入议程设置,焦点事件等“政策窗口”的激发机制是十分关键的。借鉴金登的多源流理论,议题进入议程需要“政策之窗”。金登认为“政策窗口”的打开有两种情况:一是问题之窗,即社会出现了重大的社会问题;二是政治之窗,即政治系统的一些变化和重大事件。通过网络的途径进入议程的议题,往往是发生了重大的轰动性事件,进而引发公众的广泛关注和参与,推动其进入议程,网络上的热点事件开启了堆积问题的窗口。孙志刚事件成为了变革流浪乞讨人员制度的触发机制,唐福珍及宜黄强拆自焚事件开启了修改房屋拆迁管理条例的政策窗口,而“随手拍照解救乞讨儿童”事件则为解决长期堆积的乞讨儿童问题提供了契机。相反,如果只是纯粹在网络上探讨的话题,缺乏契机,是难以进入议程的。

三、网络议程设置与议题类型

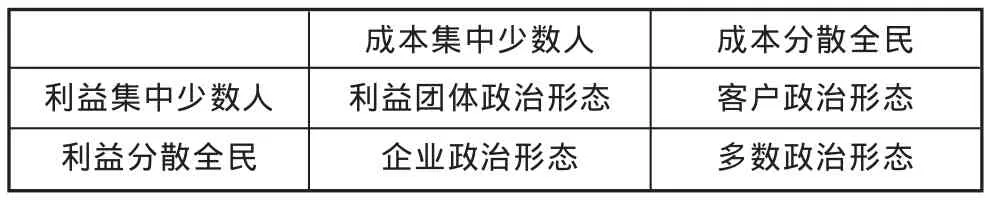

J·威尔逊根据公共政策成本和利益的集中或扩散,提出了以下四种政治形态:

J·威尔逊的政策分类

议题是公共政策的前身,因而在本文中将按照J·威尔逊的分类框架,对议题类型进行分类。在上文中提到的网络议题,诸如“随手拍照解救乞讨儿童”事件、孙志刚事件、唐福珍及宜黄强拆自焚事件等,按照J·威尔逊的分类,可以看作是成本集中、利益分散的议题。解决乞讨儿童问题、城市流浪乞讨人员管理问题及强制拆迁问题,所需的成本大部分应由政府来承担,成本集中在政府;同时利益又是分散的,如果政策出台,解决了棘手的社会问题,受益的是大多数公众。这类议题,由于利益分散,就不会存在利益集团的主导。尽管政府将是成本的最大承担者,但是鉴于这类议题标上了公众利益的符号,公众都能积极地参与,加之网络的动员作用就能顺利进入议程。概括来说,一般成本集中、利益分散又涉及到公众利益的议题,容易带动公众的情绪,较可能通过网络的途径进入议程。

结合J·威尔逊的分类,从网络媒介利用、组织成本和组织诱因的角度,可以推论出3项假设性的结论。

1.从网络媒介利用的角度:网络媒介在传播受害新闻比传播获利新闻更有效果,同时在告知公众较为浅显、关乎公民基本权益的议题方面较有影响力,容易带动公众情绪。在政策过程中,成本集中的少数希望扩大议题的传播,而利益集中的少数恰好相反。

2.从组织成本的角度:不论政策的成本或是利益,少数人更容易集结。

3.从组织诱因的角度:不论政策成本、利益的集中或分散,承受成本的人比享受利益的人有更强的动机组织起来。

首先,在上述的网络议题中,都出现了轰动性的受害新闻,如强拆中的自焚事件,孙志刚事件中无辜公民生命的丧失。这类新闻在网络媒介中传播得特别迅速且具有生命力。而那些获利的新闻,比如中国国家队在奥运会上获取的金牌数,只能给公众带来短暂的喜悦,远远不及受害新闻给公众带来的持续影响。同时,网络媒介与传统媒体的一个显著的区别是,网络是双向度的网状传播,信息能够及时进行反馈。在网络媒介中参与议题讨论的公众素质是参差不齐的,因而如果期望获取公众的支持,进入公众议程,复杂的议题必须表象浅显,容易理解。对于那些关乎公民基本权益的议题,在网络媒介中能够实现公众之间及时的沟通与反馈,也较容易通过网络的途径进入议程中。从成本利益角度分析,基于理性经济人的假设,在政策过程中,成本集中的少数人更期待扩大议题的传播,当然他们的目的更多是期望通过网络媒介的力量,阻碍议题进入议程,而利益集中的少数人则恰好相反。

其次,从组织成本的角度,少数人的决策成本总归是较低的。布坎南在《同意的计算》一书中提出了决策成本的概念。决策成本随着参与人数的增加而增加,少数人的组织成本较多数人而言是较低的。少数人更容易集结,集中的少数人的力量也比分散的多数人要强。在网络媒介中,看似是多数的公众在参与,其实存在着明显的舆论领袖,他们引导了公众的意见和看法,其实质是集中的少数在参与政策过程,进行议程设置和决策。在“随手拍照解救乞讨儿童”事件中,网络舆论意见是十分集中的,即呼吁各方的行动包括政府的回应,解决乞讨儿童问题。如果对于某项议题的意见过于分散,众说纷纭,其组织成本过高,是很难推动议题进入议程的。

最后,不管政策成本利益的集中或分散,承受成本的人有更强的诱因组织起来行动。基于理性经济人的假设,公众对于获益一般是欣然接受的,对于承受成本则多少会存在着抗拒的心理。因而承受成本的人有更强的诱因组织起来,参与议题的讨论,当然更多的是阻碍议题进入议程。如果承受成本的是某个能量很大的利益集团,那么该议题进入议程就会遭遇诸多阻碍。

成本分散、利益集中的政策议题,如《中华人民共和国残疾人保障法》,往往是由预期获取重要利益的组织积极行动,推进议程,主导了此类议题。成本集中、利益分散的政策议题,如《中华人民共和国消费者权益保护法》,它带给全民利益,而成本必须由少数厂商负担,其议程设置过程更多地取决于成本集中的对象。当议题的利益和成本都很集中的时候,如《中华人民共和国药品管理法》,一般公众是不会积极参与议程的,也可能根本意识不到关于政策方向的竞争,因此是无法通过网络的途径进入议程的。当议题的利益和成本都很分散的时候,如《中华人民共和国优生保健法》,政策过程里的牵涉面太小,利益集团组织不会动员支持或反对政府的行动,这类议题进入议程的阻力相反会小很多。

其他类似保护文化遗产的议题,人们注重的是价值而非资源,产生的是集体记忆的共鸣,牵动的是社会共同体的共同意识,这类公共政策往往是象征性议程的设置。如果一个社会问题鲜少有人关注,或者政府设法忽视一个问题,或者有人想法设法阻碍政府提出一个问题,这类问题往往就会进入隐蔽议程中。

四、结语

网络时代的到来,使得传播理念、方式发生了全新的改变,网络媒体也使传统的议程设置理论发生了变化。网络为民意表达提供了一个很好的平台,向公众展现了网络时代的民主意象,公众借助互联网进行公共事务的表达与讨论,可以通过网络的途径主动地进行议题的设置。正如麦库姆斯所言:“不可否认,因特网的确会带来新闻媒介议程设置效果上的一些变化,但在目前看来,这些变化仅仅是某种程度上的变化,细节上的变化,而不是议程设置本质上的变化。”

[1]王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].中国社会科学,2006,(05).

[2]王博,孙亚萍.浅谈网络时代议程设置的变化[J].科技风,2009,(09).

[3]米彦泽,张昊.网络传播中议程设置的新特点[J].新闻世界,2010,(07).

[4]董文娜.网络时代议程设置理论的新变化[J].青年记者,2010,(02).

[5]孙琳园.议程设置理论在互联网环境下的变迁[J].青年记者,2009,(27).

[6][美]小威廉·T·格姆雷,斯蒂芬·J·巴拉著,俞沂暄译.官僚机构与民主—责任与绩效[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[7]蔡雯,戴佳.议程设置研究的历史、现状与未来—与麦库姆斯教授的对话[J].国际新闻界,2006,(02).

[8]陈敦源,韩智先.是谁告诉人民他们要什么?媒体、民意与公共议程设定[J].研考双月刊,2002,(2).

[9]胡正荣.传播学总论[M].北京:中国传媒大学出版社,2005.