西安市人力资本存量与经济增长关系研究

樊晓军,刘启雷

(1.西安培华学院 商学院,陕西 西安 710125;2. 西北大学 经济管理学院,陕西 西安 710127)

西安市人力资本存量与经济增长关系研究

樊晓军1,刘启雷2

(1.西安培华学院 商学院,陕西 西安 710125;2. 西北大学 经济管理学院,陕西 西安 710127)

人力资本对区域经济增长的贡献日益突出,根据1985-2010年西安市经济发展的时间序列数据,构建生产函数模型测算了人力资本对西安市经济增长的贡献。结果表明,西安市经济增长属于人力资本拉动型,但是,技术进步较为缓慢,人力资本与其他生产要素的综合优势并不明显。

人力资本;物质资本;经济增长

一、引言

一般而论,人力资本集中于城市,尤其是教育、科技资源较为富集的城市。因此,科技资源富集城市是人力资本研究最为理想的地方。作为西北地区正要的经济、交通和金融中心,西安除了具有重要的战略地位以外,还聚集了大批的科研、高等教育机构以及高新技术产业,科技资源富集。“关中天水经济区”的规划又为吸引高科技人才带来前所未有的机遇。西安这种科技人才资源城市中人力资本对经济增长的贡献不容忽视。本文以西安为例,着重研究其经济增长过程中人力资本的贡献。

二、理论回顾

对人力资资本的最早研究,可追溯至美国经济学家Lucas(1988)[1]和Romer(1990)[2]等人提出的新经济增长模型。该模型将资本的概念被扩大化,认为经济增长开始包含人的因素及其溢出效应。新经济增长模型中引入人力资本因素,尽管增长率和投资率并不是帕累托最优,但递减效益消失了,也就是资本的积累可以无限制的促进经济增长。人力资本可定义为行为主体为了获取未来收益,通过正规学校教育、在职培训、医疗保健、迁徙等多种投资而形成的凝结在人身上的知识、技能、健康等具有边际效应递增属性的资本总和。人力资本具有明显的异质性特征,不同受教育层次、不同技能水平的人所拥有的人力资本不同。在新经济增长模型中,人力资本作为一种广义的投资品,具有规模报酬递增的性质。并且人力资本还会产生外溢效应,人的知识和技能水平的提高会带来其他生产要素使用效率的提升。经济体趋近于人力资本对物质资本的稳态比率,在初始状态下,人力资本对物质资本的比率可能偏离其长期值。如果某一国家或地区初始状态具有较高的人力资本对物质资本的比率,则经济更倾向于高速增长。如今,人力资本对经济的促进作用已被认同,而异质性人力资本造成地区间经济增长的差异性正被实证研究所证实。

20世纪90年代始,我国的一些学者开始从不同角度就人力资本对经济增长的贡献进行研究。朱翊敏、钟庆才(2002)[5]采用比较研究方法,分析了广东省城市物质资本和人力资本的差异及经济政策对人力资本贡献率的影响;赖明勇等(2005)[6]构建了内生技术进步模型,考察了人力增资本对经济增长的贡献;彭国华(2007)[7]研究了TFP增长和人力资本的关系;欧阳峣(2010)[8]通过耦合性模型的实证研究证实了,发展中大国虽然人力资本水平较低但仍然促进经济增长的假说。徐卫(2010)[9]和陈斌开(2010)[10]分别从人力资本配置和教育投入的角度对人力资本形成和有效性进行了研究。我国学者对人力资本和经济增长之间关系的分析研究,证明了作为经济高速增长的发展中大国,人力资本对我国经济增长的贡献不容忽视,人力资源禀赋不同的地区增长速度表现出一定的差异性。

三、计量模型以及数据规模

(一)具有人力资本和物质资本的单部门模型

新经济增长模型中资本要素被看成包括人力资本在内的一个更广义的资本,这是一个非规模报酬递减的资本。其中最简单的生产函数是:

Y=AK,式中A为常数

具有人力资本和物质资本的单部门模型为:

s.tY=AKαH1-α

其中,Ih是人力资本和物质资本的投资总额,δ是投资的折旧率,C是消费者的消费函数。

(二)各要素贡献测算模型

在Cobb-Douglas生产函数中,技术进步被看做一个不变的常量A0,此时生产函数被假设为

Y=A0KαLβ

为了测算西安市人力资本对经济增长的贡献,本文在Cobb-Douglas生产函数中引入人力资本和物质资本,用单部门模型进行计量。采用下面形式的Cobb-Douglas生产函数:

〗Y=AKαHβ

(1)

对上式取对数:

lnY=lnA+αlnK+βlnH

(2)

对式(2)两边取全微分,可得:

(3)

(三)数据规模和选取

本文选取1985年至2010年西安市经济发展的相关数据。其中,以1985不变价格计算的生产总值作为产出;1985不变价格计算的物质资本存量和人力资本存量作为投入。数据全部来源于《中国人口与就业统计年鉴》、《陕西统计年鉴》、《西安统计年鉴》以及陕西省和西安市各年度统计公报。

四、人力资本存量和物质资本存量的度量

(一)物质资本存量的度量

物质资本存量的测算是经济学研究的重要问题。永续盘存法由于简单易操作而被广大学者所使用,张军(2004)[11]使用永续盘存法对中国省际物质资本存量进行了测算。本文也采这一方法测算西安市历年物质资本存量,此方法写作:

Kt+1=It+1+Kt-δKt

(4)

其中,t为年份;It+1为当年的固定资产投资实际额;δ为上一年物质资本存量的折旧率;Kt表示初始年物质资本存量。

本文以1985年为测算初始年,从《陕西统计年鉴》可得陕西省以1978年价格计算的1985年物质资本存量为264亿元;1985年陕西名义GDP为180.87亿元。从《西安统计年鉴》可以得到西安市1985年的名义GDP为57.58亿元。假定投入产出比一定,可以计算西安市1985年以1978年价格计算的物质资本存量。张军(2004)等人已经计算出了陕西省以1978年为初始年2000年的固定资产投资价格指数为4.43。由于《西安统计年鉴》对固定资产投资价格指数的统计始于1998年,不能满足研究的数据要求,故用陕西省固定资产投资价格指数代替西安市固定资产投资价格指数,这样就可以计算出西安市以2000价格计算的物质资本存量。从《陕西省经济和社会发展公报》中得到的陕西历年固定资产投资价格指数可以推算以1985年为初始年2000的价格指数。经测算,西安市以1985年价格计算的1985年物质资本存量为93.5亿元。采用张军(2004)对各省物质资本存量进行测算时所使用的折旧率9.8%,由式(4)可以测算西安市历年的物质资本存量。

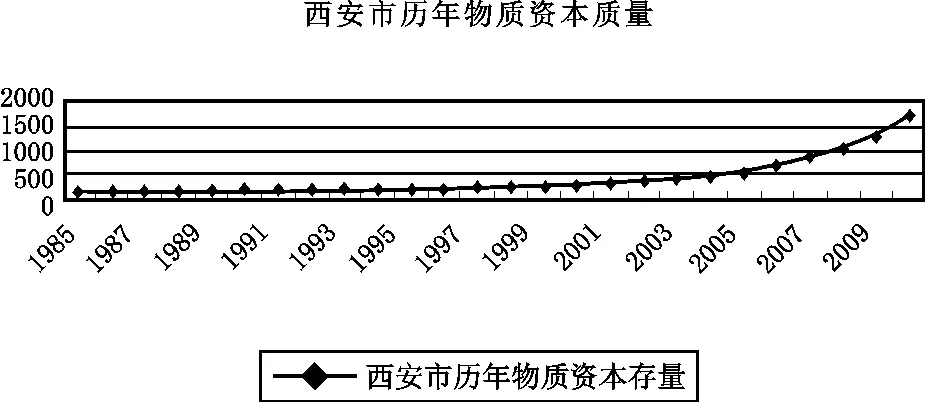

图1 西安市历年物质资本存量变化趋势

可见,西安市物质资本存量呈现平稳增加的趋势,尤其是2004年以来,物质资本存量的增长率高达20%以上。2004年至2010年,西安市固定资产投资实际额大幅增加,年平均增长达到27.38%。2010年比2004年翻了近4翻,这为西安市带来了丰裕的物质资本积累,也为经济较快持续增长打下了良好的物质基础(见图1)。

(二)人力资本存量的度量

人力资本存量测算的方法有多种,常用的方法有教育年限法、工资收入法和永续盘存法等。朱平芳(2007)[12]、焦斌龙(2008)[13]、钱雪亚(2009)[14]、李海峥(2010)[15]使用工资收入法、永续盘存法对人力资本存量进行了估算。

教育投入是人力资本形成的重要条件,同时人力资本形成还具有累加性,积累越多,增加新投资得到的回报率也就越高。受教育年限法克服了只将劳动力人员数量当做人力资本投入的缺陷。考虑数据的可获得性,本文采用受教育年限法测算西安市人力资本存量。受教育年限法是以教育投入为基础对人力资本存量进行的估算。对不同受教育层次的社会从业者赋予不同的学历权重。计算公式如下:

(5)

(6)

公式中,Ht是人力资本存量;Li是各受教育层次从业人员数;αi是修正系数;hi是平均受教育年限。

1.各层次从业人员受教育年限的修正

由于人力资本具有累加性,随着受教育年限的增加劳动者的能力并不是均匀增加的,存在递增的性质,因此需要在现有受教育年限的基础上进行修正才能得到劳动者实际的受教育年限。

正规的国民教育决定了小学、初中、高中从业人员的受教育年限分别为6年、9年和12年,本文也采用这些年限。根据《2007年西安统计年鉴》,学前儿童的入园率为78%,以每人学习年限为3年算,全市儿童平均接受幼儿园教育2.34年。考虑到中老年从业者入幼儿园的比例低于当前水平,农村输入型从业人员缺乏学前教育,为从业人员分别增加1年的学前教育年限。文盲从业人员必然接受了一定的非正规教育,通过“干中学”获得了部分专业化的人力资本,单纯依靠干中学的方式,专业化人力资本和人力资本总体水平只能以缓慢的速度提高,我们假设文盲从业者具有小学教育2年的人力资本。大专以上的从业人员包括大专、本科、硕士和博士四个层次,学制分别以2.5年、4年、6.5年、9年计算。按照国家教育部门的统计,不同学历的当量系数大专和本科为1、硕士为1.5、博士为2,根据西安市2008年的统计数据,西安市市内高校专科、本科、硕士、博士在校生分别为216619、343647、50951、11850人,计算出平均学习年限为3.85年。

根据《中国西部青年发展报告》,一名小学生、初中生、高中生及大学以上学生一年的平均教育总费用比例为1:2.9:6.5:17.8。设Ni,i=1,2,3,4,5代表修正后的各层次受教育年限,则:

N1=2;N2=6×1=6 ;N3=6+3×2.9=14.7;N4= 14.7+3×6.5=34.2;N5=34.2+3.85×17.8=102.73

2.平均人力资本存量的测算

从《中国人口与就业统计年鉴》可以得到陕西省从业人员的受教育结构,根据式(5)~(6)就可以计算陕西省历年平均人力资本存量。计算西安市人均人力资本存量的方法有三种:

第一种方法,直接用陕西省人均人力资本存量代替西安市人均人力资本存量,西安市作为陕西省的省会城市,人才较为集中,显然西安市人均人力资本存量会高于陕西省的人均人力资本存量。第二种算法,从《西安统计年鉴》,《陕西统计年鉴》得到了西安市和陕西省的名义GDP以及西安市历年社会从业人员、陕西省历年社会从业人员。假定投入和产出比一定,由以上得到的数据就可推算出西安市人均人力资本存量。推算公式如表1所示。

(7)

其中,GDP1、GDP2分别表示陕西省和西安市名义生产总值;h1、h2分别表示陕西省和西安市人均人力资本存量。这种方法会高估西安市人均人力资本存量,因为人力资本具有规模报酬递增的性质,生产总值的增加比例要大于人力资本投入增加的比例。第三种算法,从西安市1982年、1990年、2000年人口普查资料及2005年抽样调查数据中得到从业人员的受教育结构。假设西安市从业人员受教育结构和陕西省居民受教育结构具有相同的变化趋势,通过线性内插法可以计算剩余年份西安市从业人员的受教育结构。由以上数据可计算西安市人均人力资本存量。

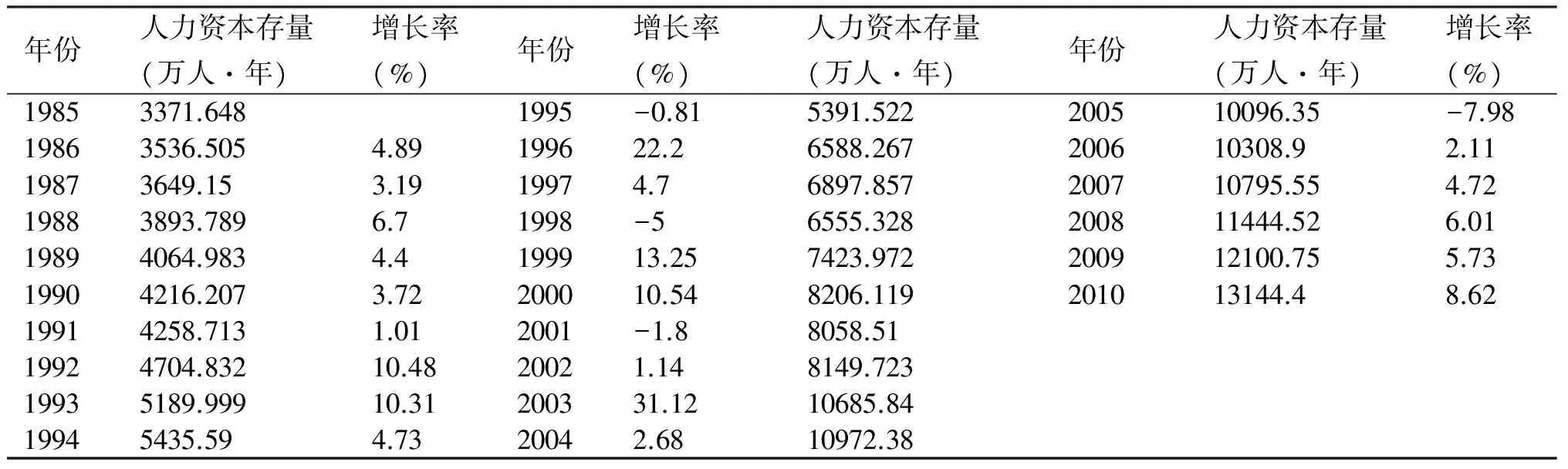

表1 西安市人力资本存量

注:根据模型之中的公式和前文数据计算而来。

本文采用以上三种方法结果的算术平均数作为西安市人均人力资本存量。有了西安市人均人力资本存量后,就可以根据历年社会从业人员数来计算西安市历年人力资本存量(见表1)。西安市人力资本存量并没有表现出逐年递增的趋势,而是出现不稳定的增长。1995年、1998年、2001年、2005年人力资本存量较上年呈下降趋势。并且,增长率也具有很大的波动,例如2003年西安人力资本存量的增长率一度达到31.12%,但是2004年、2005年人力资本存量的增长却急剧下降,直至2005年人力资本存量呈现负增长。

五、物质资本和人力资本对经济增长贡献度

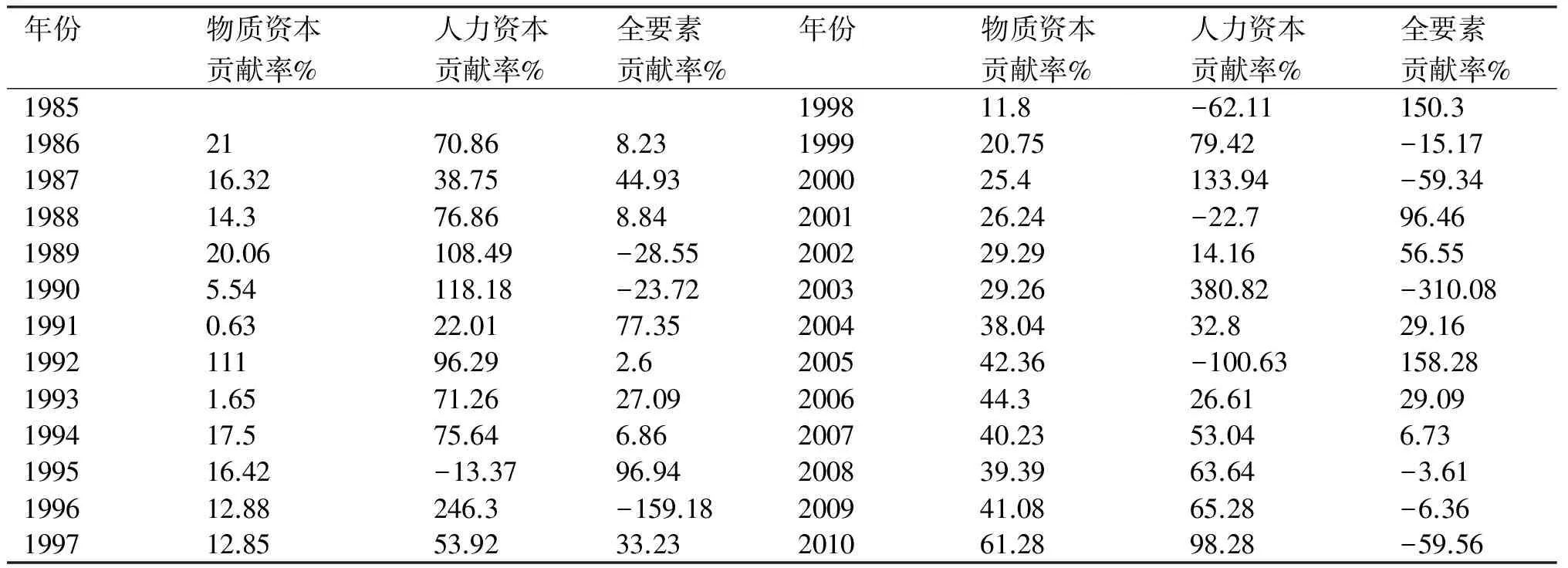

通过以上的测算,已经得出西安市历年人力资本存量和物质资本存量以及各自的增长率。在此基础上就可以估算西安市的生产函数,进而计算历年物质资本存量和人力资本存量对西安市经济增长的贡献度。

(一)贡献度

使用spss16.0对1985至2010的数据进行最小二乘估计,确定参数α和β的值,得到回归方程如下:

Y=AK0.240H1.652

回归结果显示,物质资本的产出弹性为0.240;人力资本的产出弹性为1.652,α+β>1,说明西安市生产函数处于规模报酬递增的时期。并且,人力资本的边际生产能力远远高于物质资本的边际生产能力,人力资本仍将是西安市经济增长过程中的稀缺资源。由式(2)~(3)就可以计算各要素对经济增长的贡献度如表2所示。

(二)结果分析

作为西部地区人力资源最为集中的城市之一,西安市人力资本较为丰裕,为城市经济持续增长提供了有利条件。但是从测算结果中也可以看出,人力资本对西安的经济增长出现周期性波动:1989年、1990年人力资本对西安经济增长的贡献超过了100%,但1991年却下滑至22.01%;1992年、1993年 、1994年人力资本的贡献率都超过了50%,但是1995年,人力资本对经济增长的贡献却是负值。人力资本贡献的波动性表明,西安市人力资本呈现较强的动态性特征,不同发展时期表现出不同的形态。本文认为其中最重要的原因是西安市人才有很强的流动性,人力资本流失较为严重,这种人力资本的跨地区流动在一定程度上导致了城市人力资本的波动起伏。

从以上的测算结果看,全要素生产率对西安经济增长贡献均值仅为3.62%。这说明,西安市技术进步较为缓慢,或者说技术进步因素并没有成为经济增长的主要源泉,西安属于人力资本拉动型的城市;以经济增长方式来划分,西安的经济增长仍是粗放式的增长。以往的研究也表明,某一地区人力资本存量越高,其对经济增长的贡献就越大;从业人员受教育程度或技术素养越高,对技术进步和经济增长的促进作用就越明显。理论还认为,人力资本较为丰裕的地区更易于吸收外来物质资本和进行技术创新。然而,从以上的研究结果可以看出西安市人力资本、物质资本和技术进步拉动经济增长的综合优势并不明显,这将会成为西安市经济增长中的一大障碍。本文扣除测量过成中的误差因素,分析造成以上现象的原因有以下几点:

(1)教育体制落后,西安在高校数量和毕业生人数上居全国前列,但是人才培养机制却与市场严重脱节,投入产出效率较低;教育投资重数量而不重质量,片面追求政府扩大教育投入而忽略了人力资本形成的其他途径。

(2)激励机制不完善,高技术人才的劳动潜力并没有充分发挥,所掌握的技术和知识没有转化成现实的生产力,同时激励的缺乏也造成了拥有较高人力资本劳动力的大量流失。另一方面,高级技术人才的大量流失也反映了西安科研、企业机构吸引力的匮乏。

(3)人力资本的配置效率较低,具有较高人力资本的从业人员没有进入与之技能水平相适应的岗位,不能“人尽其才”。

(4)西安市经济发展水平低于东部沿海经济发达地区,造成人力资本、物质资本和产业结构的匹配程度较低,综合优势尚不明显。

六、结论及政策建议

西安是西部地区重要的科研、高等教育和高新技术产业基地,在国家西部大开发战略中具有重要的战略地位,人力资本形成具有一定的优势。本文借助C-D函数模型和1985至2010西安市经济发展的数据分析表明,人力资本对西安市经济增长的贡献突出,是经济增长的主要源泉。

上文分析研究证明,西安经济属于典型的人力资本拉动型,西安市未来经济的持续增长将主要依靠劳动力质量的改善,而不仅仅是从业人数的增加。研究结果也表明,西安市人力资本对经济增长贡献呈现较强的周期性波动;同时人力资本对技术的吸收能力较弱,技术进步缓慢。为充分挖掘人力资本优势,实现人力资本这一关键资源与其他生产要素的高效组合,本文体提出以下几点建议:

(1)改善教育体制。西安必须克服教育体制与产业脱节的诟病,推进科技创新和体制改革;鼓励民间教育投资,摆脱教育对政府财政支出的过度依赖,充分发挥市场对教育资源的分配优势。坚持政府引导和市场配置相结合,整合创新资源,建设特色鲜明和优势突出的区域创新体系,依靠高新技术开发区和高科技产业基地,提高城市竞争力。

(2)建立健全激励机制和人才引进机制。人力资本具有“私人物品”和“公共物品”的双重性质。其中“公共物品”的特性决定了人力资本在使用的过程中具有很强的竞争性,同一时刻只能被一个部门或地区使用,通过有效的激励措施,可以获取人力资本的有效使用,避免人力资本流失;同时,“私人物品”的特性决定了人力资本与人才本身的不可分割性及使用过程中的排他性,必须通过有效的激励来激发从业人员的创新能力。从科研环境、用人机制和薪酬标准着手完善现有激励机制,使人力资本得到最大程度的发挥。

(3)通过制度创新提高人力资本配置效率。人力资本形成后要通过合理的配置和有效的利用才能长久的促进经济持续增长。西安在加大吸引高层次人才力度的同时还应完善软件及硬件服务设施,为人力资本的充分发挥提供有力保障。同时,应加快产业结构调整,发挥人力资本、物质资本和技术进步综合优势,使人力资本与相应的产业相匹配。

[1] P M Romer.Endogenous Technological Change[J]. Journalof Political Economy,1990(5):71-102.

[2] 朱翊敏,钟庆才.广东省经济增长中人力资本贡献的实证分析[J].中国工业经济,2002(12):73-80.

[3] 赖明勇.经济增长的源泉:人力资本、研究开发与技术外溢[J]. 中国社会科学,2005(2):33-46.

[4] 彭国华.我国地区全要素生产率与人力资本构成[J].中国工业经济,2007(2):52-59.

[5] 欧阳峣,刘智勇.发展中大国人力资本综合优势与经济增长[J].中国工业经济,2010(11):21-34.

[6] 徐卫,周宇楠,程志强. 资源繁荣与人力资本形成和配置[J].管理世界,2010(6):178-179.

[7] 陈斌开,张鹏飞,杨汝岱.政府投入、人力资本投资与中国城乡收入差距[J].管理世界,2010(1):36-43.

[8] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[9] 朱平芳,徐大丰.中国城市人力资本的估算[J].经济研究,2007(9):84-95.

[10] 焦斌龙,焦志明.中国人力资本存量估算[J].经济学家,2010(9):27-33.

[11] 钱雪亚,王秋实,伊立夫. 中国人力资本和物质资本存量:基于总资本框架的估算[J].商业经济与管理,2009(3):39-45.

[12] 李海峥.中国人力资本测度及直属构建[J].经济研究,2010(8):42-54.

[责任编辑、校对:王悦]

ResearchontheRelationshipBetweenHumanCapital&EconomicGrowthofXi'an

FANXiao-Jun1,LIUQi-lei2

(1. School of Business,Xi'an Peihua University,Xi'an 710125,China; 2. School of Economics & Management,Northwest University,Xi'an 710127,China)

Human capital's contribution to economic growth is becoming more and more obvious. This paper,in the light of the data of economic development of Xi'an over the period 1985-2010,estimates the contribution of human capital to the economic growth on the base of C-D production function model. Results show that economic development of Xi'an is mainly driven by human capital. However,the technological progress is relatively slow,and the comprehensive advantages of human capital and other production elements are not obvious.

human capital; material capital; economic growth

2013-05-13

樊晓军(1980-),男,陕西蒲城人,经济师,硕士,从事企业管理和人力资源管理研究。

F124.1

A

1008-9233(2013)04-0030-06