原发性高血压的中西医结合护理体会

刘 漩

(江苏省无锡市中医医院内科,江苏 无锡 214001)

原发性高血压是一种临床常见的以体循环动脉压增高为主要表现的心血管疾病,主要以头痛、头晕、失眠、烦躁易怒及乏力为常见症状,晚期因心、脑及肾等脏器出现不同程度的器质性损害而引起动脉粥样硬化、卒中、肾功能损害等疾病[1]。2010-01—2010-12,笔者对原发性高血压患者在西医常规护理基础上,结合中医护理,强调辨证施护,体会如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部102例均为我院心血管病区患者,随机分为2组。观察组61例,男18例,女43例;年龄48~87岁,平均(68.48±10.09)岁;病程1~40年,平均(7.56±0.96)年;辨证分型[2]:肝阳上亢型4例,阴虚阳亢型21例,气血亏虚型5例,痰浊上扰型31例。对照组41例,男12例,女29例;年龄49~86岁,平均(68.73±9.27)岁;病程3个月~50年,平均(11.56±1.80) 年;辨证分型:肝阳上亢型2例,阴虚阳亢型15例,气血亏虚型3例,痰浊上扰型21例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》(试行)[2]确诊。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组 予西医常规护理。

1.3.2 观察组 除根据病情给予常规护理外,还从生活起居、饮食、情志、用药及辨证施护等几个方面进行护理。

1.3.2.1 一般护理

1.3.2.1.1 生活起居护理 保持病房舒适安静,室内光线宜柔和。根据患者的血压情况合理安排休息和活动,血压高时应卧床休息,减少活动,由护理人员协助进行生活护理,同时保证充分的睡眠时间,病情缓解后可适当活动,如散步、读书看报等。改变体位时动作要缓慢,站立时间勿过长,从卧位至站位前先坐一会儿。避免冷的刺激,洗脸刷牙要用温水,饭菜要温热,避免冷饮。培养良好的排便习惯,保持大便通畅。

1.3.2.1.2 饮食护理 饮食应以清淡素食为主,宜食低脂肪、低胆固醇的食物,如瘦肉、兔肉、牛肉、豆类及豆制品。多食新鲜蔬菜和水果,限制食盐的摄入,一般每日摄入食盐不应超过6 g,酱菜及加工好的熟食等含钠盐高的食物应禁食。饮食要定时定量,不宜暴饮暴食。肥胖者需适当控制进食量和总热量,以控制体质量和适当减肥,禁止吸烟,限制饮酒。

1.3.2.1.3 情志护理 情志失调是高血压的病因之一,不良情绪对治疗和康复十分不利,甚至加重病情。因此,要指导患者学会正确释放情绪,鼓励患者向亲人、朋友及医护人员倾诉心理压力,以便能及时得到帮助和支持,减轻心理负担,保持稳定的情绪。

1.3.2.1.4 用药护理 遵医嘱给予降压药物治疗,测量用药后的血压以判断疗效,并观察药物副作用。某些降压药物有直立性低血压反应,指导患者改变体位时动作宜缓慢。当患者出现头晕、眼花及恶心时,应立即平卧,抬高下肢增加回心血量。中药汤剂宜温服,眩晕伴呕吐时中药宜凉服,或姜汁滴舌后服,或采用少量多次服法。原发性高血压是一种慢性病,需长期治疗,因此要让患者了解长期服药的意义,不可根据自己的感觉随意增减或停止服药,只有持之以恒,坚持治疗,才能控制血压,减少并发症。

1.3.2.1.5 病情观察 每日测血压2~3次,同时观察头晕、头痛发作的时间、程度、诱发因素、伴随症状及舌苔、脉象等变化。

1.3.2.1.6 自我保健按摩 患者静坐或卧位,调匀呼吸,两拇指分别按揉太阳(双侧)、攒竹(双侧)、百会、率谷、风池(双侧)、天柱;推抹前额,梳理头顶经脉; 推抹桥弓;按曲池(双侧)、内关(双侧);睡前按揉涌泉,搓足心[3]。

1.3.2.2 辨证施护

1.3.2.2.1 肝阳上亢型 证见:眩晕,头痛,急躁易怒,面红目赤,口干苦,便秘溲赤,形体壮实,舌红,苔黄,脉弦数。以平肝潜阳、滋养肝肾为施护原则。调畅情志,保持情绪稳定,消除不良情绪对疾病的影响。饮食宜清淡,以有助于平肝降火、清利头目的食物为主,如芹菜、茼蒿及菊花等。

1.3.2.2.2 阴虚阳亢型 证见:头晕眼花,头痛,腰痠膝软,五心烦热,心悸失眠,耳鸣,健忘,舌红,少苔,脉弦细而数。以补肾益精、滋阴潜阳为施护原则。保持安静舒适的生活环境,保证充足的睡眠,注意劳逸结合。饮食宜多食芝麻、黑豆及龟肉等,忌食动火升阳的食物,如辣椒、姜、醪糟等。

1.3.2.2.3 气血亏虚型 证见:头晕眼花,耳鸣,劳累即发,动则加剧,神疲倦怠,面色无华,爪甲不华,少气懒言,心悸失眠,舌质淡,苔薄白,脉细弱。以补益气血、养心安神为施护原则。增强体质,避免风寒。饮食宜易消化营养丰富的食物,如猪肝、鱼、瘦肉等血肉有情之品,忌食生冷瓜果。

1.3.2.2.4 痰浊上扰型 证见:眩晕,头重如裹,胸闷恶心,呕吐痰涎,心悸,失眠,口淡,食少,体形多较肥胖,舌胖苔腻,脉滑。以化痰除湿、和胃健脾为施护原则。加强锻炼,控制体质量。适当控制饮食,宜多食山楂、薏苡仁、冬瓜、荠菜及白萝卜等。

1.4 观察指标 显效:舒张压下降1.33 kPa(10 mm Hg)以上,并达到正常范围;舒张压虽未降至正常但已下降2.67 kPa (20 mm Hg)或以上。有效:舒张压下降不及1.33 kPa(10 mm Hg),但已达到正常范围;舒张压较治疗前下降1.33~2.53 kPa(10~19 mm Hg),但未达到正常范围;收缩压较治疗前下降4.00 kPa(30 mm Hg)以上。须具备其中1项。无效:未达到以上标准者[2]。

2 结 果

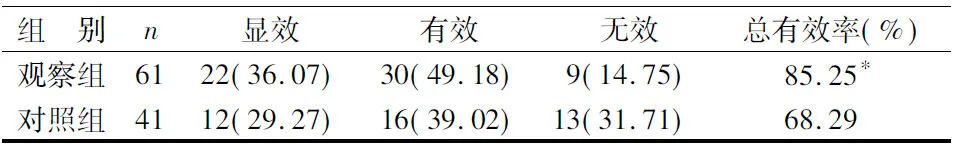

2.1 2组临床疗效比较 见表1。

表1 2组临床疗效比较 例(%)

与对照组比较,*P<0.05

由表1可见,2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组临床疗效优于对照组。

2.2 2组住院天数比较 观察组住院天数为(9.69±3.56) d,对照组为(11.63±5.25) d,2组比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组短于对照组。

3 体会

原发性高血压属中医学眩晕、头痛范畴。历代医家认为其发生多由肝风、痰火、瘀阻及阴虚等引起,主要由饮食不节、精神紧张及年老体衰所致,病位在心、肝、脾及肾[3]。原发性高血压的治疗是一个漫长的过程,病程常反复。在临床护理中,将中医学“天人合一”的自然观、“身心统一”的整体观和“辨证施护”的护理观融入到系统化整体护理中,能够提高患者对原发性高血压的认知能力,缓解患者的心理压力,帮助患者改变不良的生活方式和行为习惯,起到较好的辅助治疗作用,对控制原发性高血压的发展,预防并发症,提高患者的生活质量有着极为重要的作用。

[1] 闫政毅,徐慧,王垒.傅有执辨治原发性高血压经验[J].河北中医,2012,34(4):485-486.

[2] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[S].北京:中国医药科技出版社,2002:73-77.

[3] 李艳敏.原发性高血压病患者中医护理效果分析[J].辽宁中医药大学学报,2012,14(7):250-251.