哲人、洞穴与“灵魂立法”——柏拉图“洞穴比喻”的临界启示

贾冬阳

(中山大学哲学系,广东广州510275;海南大学 社会科学研究中心,海南 海口570228)

《理想国》①本文所引《理想国》原文边码及译文均见汉译柏拉图《理想国》,郭斌和、张竹明翻译,北京:商务印书馆,2002年。部分译文根据Allen Bloom英译本(The Republic Of Plato,New York,1968)略有调整。文内引文序号后所加注的符号如[2]6016、[12]99e……等,均为西方古典文献原文的国际通行边码。是“惟一一篇由苏格拉底叙述的、被迫进行的对话”[1]60,通篇由柏拉图“重述”苏格拉底的“重述”——苏格拉底对无名听众重述昨夜因被迫淹留比雷埃夫斯港②比雷埃夫斯港是雅典人海上“商业贸易”的中心,但它同时又聚集着“抵抗”(resistance)的力量,蕴涵着不同于雅典的“差异”(diversity)和“无序”(disorder),它是“异乡人”尤其商人的居留地,也是各种外来学说传播的发源地。其时正值雅典在伯罗奔尼撒战争中败于斯巴达,雅典民主制被“三十僭主”所逆取,而比雷埃夫斯港,恰恰是反抗雅典城邦僭主暴政的大本营。因此,关于“理想国”的谈话,自始至终笼罩在僭主暴政的阴影之中。不久,参与比雷埃夫斯港谈话的“friendly association of ten men”——他们大多来自克法洛斯家族——都成了“三十僭主”暴政统治的受害者,包括苏格拉底可见,他们是在最恶劣的政治处境中谈论最善好的生活秩序,亦即“美好城邦”(Kallipolis)。参Bloom,The Republic Of Plato,New York,1968,页440,注释3。而发生的关于正义的漫长谈话——构成。这意味着读者面对的是双重“回忆”③“回忆”总与“遗忘”相关。阿里斯托芬批评苏格拉底遗忘了“政治共同体”(参阿里斯托芬的喜剧《云》),亚里士多德则批评其遗忘了作为“整体的自然世界”(《形而上学》,987b2-14),而柏拉图则为我们展示了苏格拉底良好的“记忆-回忆”能力(见《理想国》486c-d、487a、490c、494b;《美诺》81d、86b;《斐多》76a、96b;《斐德若》249c- d;《会饮》210a;《斐勒布》33c - 34c等)。,亦即双重“影像”与双重“模仿”。按照《理想国》对“诗人之技艺”的描述,柏拉图似乎一开篇就暗示,作为“模仿之模仿”,《理想国》乃一部“事关哲学的叙事诗”[1]85。这无异于提醒读者,“如何读”必须依从于柏拉图“如何写”,而不能先入为主地将其视作“哲学论著”,一上手就抽取所谓的“相论”或其他种种“形而上学”学说,甚而诬柏拉图乃极权主义理论之鼻祖……

但问题在于,“把真实看得高于一切”[2]389b的哲人为何一面批评诗之模仿术乃“全然不知实在而只知事物外表”[2]601b、自然地“和王者或真实隔着两层”[2]597e的“低贱的父母所生的低贱的孩子”。[2]603b一面又模仿诗之技艺,亲自作诗?④比较柏拉图《斐多》60d-61c;《斐德若》238c-238d。“哲学之诗”模仿的又是什么?哲人之模仿与诗人之模仿区别何在?整部《理想国》笼罩在重重迷雾之中。

尽管这些问题隐绰未彰,但有一点似乎可以明确:既然柏拉图是以“诗的笔法”在写作,就需从“诗的角度”去探问——脱离了具体的诗的“情节”,哲学“论证”恐怕就像“打掉了黄的空壳”……。

一、“洞穴比喻”在《理想国》中的位置

《理想国》究竟显示着柏拉图怎样的诗之笔法?

从形式上看,《理想国》具有三重“框型结构”。全书以苏格拉底的“下降”开篇,以其劝谕众人“永远坚持走‘向上’的路,追求正义和智慧”告终,这为全书定下了“下降”与“上升”的基础性运行轨迹。换言之,柏拉图以哲人在“行动中的下降”与“言辞中的上升”这样两个情节,将整部《理想国》框在了中间——这无异于提醒我们,必须关注哲人的“上升与下降”同“言辞与行动”之间的悖论性关系。《理想国》中至少有3次明显地“上升”与“下降”:从一开始“下到”港口、并准备“上行”回城,到中间被迫“出离”(上升),又被迫“返回”(下降)洞穴;最后灵魂“下降”到冥府、结束于“回返”人世⑤对此问题,可重点参阅张文涛.哲学之诗[M].上海:华东师范大学出版社,2012.。在这3次明显的起落中,“洞穴比喻”的位置居中。这是第一重框型结构。

第二重结构事关灵魂与善恶问题。表面看来,《理想国》探讨的是政治共同体的“生活方式”、“生活秩序”以及凝结其上的“政治制度”乃至“最佳政制”问题[3]440,但柏拉图笔下的苏格拉底却分别在卷1、卷10中,通过教育色拉叙马霍斯[2]344e及其“后继者”格劳孔[2]608b关注“个体灵魂”即“善恶问题”而将“为城邦立法”的政治活动框在了中间。《理想国》的读者多将目光盯在苏格拉底谈论“政制”的部分,却忘记苏格拉底一开始就提醒人们,谈论城邦政制不是《理想国》的根本目的,考察城邦归根结底是为了考察“个人灵魂中的正义”[2]368e-369a即究竟该如何生活[4]。这无异于是在告诉读者:《理想国》的“最终主题是人的灵魂”[5],《理想国》真正关切的乃何谓美好生活及其选择这个“牵涉到每个人一生的道路”、“决定一个人善恶”的最重大的问题⑥见《理想国》347e、352d、365b、578c、591e、605b - c、608b 等。!问题是,苏格拉底以怎样的方式、为什么样的灵魂立法?

据说,《理想国》卷1原是一篇单独的对话⑦参见弗里德兰德,<《理想国》章句>,载《〈王制〉要义》,张映伟译,华夏出版社2006年,第54-55页及注释①。。若然,卷2、卷10两度挑起对诗的批评则首尾相扣,将全书谈论“政制”尤其是“哲学王出掌城邦”的部分框在了中间。柏拉图为何如此谋篇?要理解这个问题,首先得搞清楚柏拉图笔下的苏格拉底为何两度批评诗?苏格拉底又如何理解诗?苏格拉底对荷马的暧昧态度意味着什么?哲人为何一面批评诗,一面又做诗?在尚未探明这些问题之前,能够确定的是,苏格拉底两度批评诗都“事关教育”。表面上,第一次批评诗是为了教育身处礼崩乐坏、无度妄为的“发烧城邦”中的护卫者,其实是为了教育首度挑起诗与哲学之争[2]376d且熟谙古老宗法诗人作品的阿德曼托斯[2]362e-367e。不同于格劳孔,阿德曼托斯仅从“正义的后果”着眼理解正义。苏格拉底以此为起点批评了诗人们所鼓荡的种种“不义的欲望”,进而使阿德曼托斯意识到,不问正义本身而仅贪恋其结果,无异于追求“正义的假象”[2]365c。这次教育是通过净化城邦进而净化诗人的写作而完成的。请注意,苏格拉底通过第一次批评诗而净化的这个“由卫士们在辅助者的帮助下统治”的城邦既是可欲的,也是可能的[2]427d。这与他随后“被迫”[2]449b-450c经临三个悖谬浪头(最大的浪头是哲人王出掌城邦,在“洞穴比喻”中达至顶峰)并被裹挟着一路上升而驶入的“美好城邦”完全不同[6]。苏格拉底再度转向批评诗,就是在辩证之船行经《理想国》最高峰(哲人王—美好城邦)并下至最低谷(僭主—僭政)后开始的。这使得第二次对诗的批评因为获得了高低之间的张力而拥有了区别于前次的眼光[1]42。再度批评诗的谈话对象是素来“见义勇为,猛烈过人”[2]357a、366d的格劳孔。别忘了,正是这个追求与人世无涉的“绝对正义本身”[2]509b-510a的格劳孔,在两度批评诗之间,和他的同伴一起把苏格拉底推向了三个悖谬浪头[2]450c、472b并最终导致了惊世骇俗的“哲人王”与“理想国”![4]53注意,作为“哲学之书”[4]53的卷 5、卷 6、卷 7,是苏格拉底迫于众人的威胁⑧比较《理想国》开篇的“被迫”,“要么证明你比他们更厉害,要么留在这儿”(327c)。三言两语,民主制凭靠人数与力量的做派被苏格拉底勾勒得淋漓尽致。参程志敏,<古典政治哲学的“范式”>,见《宫墙之门》,程志敏著,北京:华夏出版社,2005年,第147、148页。[2]449b-c、450a-c、451b,不得不沿着格劳孔与阿德曼托斯的逻辑理路上升的结果,尽管苏格拉底装样子般以夸张的口气预先示警——这将是一趟“可怕而危险”的旅程,只能“在敌人中间干而不能在朋友之间干”,甚至得祈求复仇女神宽恕[2]451a,但还是没能拗过充满热情[2]450b-c的听众尤其格劳孔和阿德曼托斯兄弟,只好开始让妇女登台。喜剧般的情节使苏格拉底的说辞投射出强烈的反讽意味[2]451c、536c[7]144-146,或者说,凡是苏格拉底一本正经描述之处,都隐伏着由反讽所带来的喜剧般的笑声[1]16。

在施特劳斯看来,反讽“首先意味着掩饰,最终意味着高贵的掩饰。”[1]59作为《理想国》的读者,必须思考的是,苏格拉底在反讽什么?在反讽中被掩饰的是什么,他又为何掩饰?

深受诗歌“不适当的培养”[2]491d-492a却具有非凡“哲学天赋”的格劳孔⑨伯纳德特发现,格劳孔是整部《理想国》中第一个引入“自然”(physis)与“理念”(eidos)的人。见伯纳德特的《苏格拉底的第二次起航:论柏拉图的〈王制〉》(Socrates’Second Sailing:On Plato’s Republic ,Chicago:University of Chicago Press,1989),第39 页。和阿德曼托斯两兄弟,一个立足于“一”,追求出离了人世的抽象的绝对正义[4]39;一个着眼于“多”,津津于诗人鼓荡的充满复杂性和多样性的正义之后果。两人都忘记了苏格拉底最初的教诲,在事关正义的3种善里[2]357b-358a,最好的乃“居中之道”——“既因为正义本身,又因为它的后果”[2]358a。苏格拉底乃思考整全的哲人典范。如此,第二次批评诗乃双重批判,不仅延深了对诗歌鼓荡血气与欲望之复杂性和多样性的批评,更加入对诗歌自以为模仿了整全实乃囿于整全之幻象的自以为“是”[2]598c-599a的批判[3]113。通过两度批评诗,苏格拉底调教了具有不同“哲学天赋”却有着相同“政治血气”的阿德曼托斯与格劳孔,并让他们在喜剧性效果中[2]509c意识到,是“哲学”而非“诗”,才真正能领略整全并引人“向善”(而非“给出善”)。惟有执两端而扣中道的哲学,才能在独断论与怀疑论之间保持“天然的分寸感”[2]486d。在这个意义上,与其说柏拉图的《理想国》在于颠倒阿里斯托芬对于哲人的指控并将他加于“哲学”的罪名转而归于“政治人”与“政治”[8],不如说“中道/临界哲人”苏格拉底推进了阿里斯托芬的批评,并调教了某种基于血气的“政治-哲学”与“政治-哲人”。

通由上述三重框型结构,我们惊讶地发现,3卷“哲学之书”以及作为“洞穴比喻”顶峰的哲人出掌城邦最高权力的“理想国”被重重框在了“中间”,使其不至上下漫溢无度。在施特劳斯看来,一部经典之作居中的部分往往是其最重要的部分[10]在施特劳斯看来,“《理想国》处理哲学的部分是其最重要的部分”。见施特劳斯《城邦与人》(The City and Man),University Of Chicago Press,1978年,第127页。[7]283。笔者试图理解的就是这个最重要的部分。

二、光照下的哲学:“哲学之书”的表面

“洞穴”之为“洞穴”显示着“界限”——它使“上升”与“下降”、“出离”与“返回”成为可能。没有这种“悖论性区分”,哲人将无法上升至某一立场而得以反观其所出之地,哲学亦将失其限度与根基。因此,哲学与人都不能离开“洞穴”而得到恰切的理解。

“洞穴”最初被用来比喻“受过教育的人与没受过教育的人的本质”状况[2]514a。没受过教育的人像洞穴中的“被囚禁者”,他们从小就住在这洞穴里,头颈和腿脚都被绑缚着,不能走动也不能转头,只能看着洞穴后壁并把上面的各种“影像”当成实物。那些影像来自这样一种情况:在被囚禁者背后远处高些的地方有东西燃烧着发出“火光”,在火光和被囚禁者之间有一条小路,沿路有矮墙。“有一些人”拿着各种器物举过墙头,沿路走动。洞穴中的火光照射在各种器物上并越过矮墙把它们的影像投射到洞穴后壁上,这就是洞壁影像的来历。被囚禁者只能看见各种器物纷繁的影子,并把它们当成“真实之物”[2]514a-515b。

格劳孔惊讶地认为,这是一个“奇特的比喻和一些奇特的囚徒”。苏格拉底却告诉他,这是一些“和我们一样的人”[2]515a。用布鲁姆的话说,苏格拉底描述的乃“人类的根本处境”。“一切人”由此开始,“大多数人”也在此结束[9]。

问题是,苏格拉底为何要给格劳孔讲述洞穴比喻?“洞穴”究竟意味着什么?如何理解此处的“教育”?如果说“一切人”从此开始,那么那些举着各种器物在矮墙边走过的又是什么人?同是“穴居者”,他们何以能够摆脱捆缚并与火光一起成为洞壁影像的来源?作为洞穴中的照明之物,“火光”指涉何物?它同沿着洞口照射进来的一路亮光有何关联?“洞穴之火”与“洞穴出口”之间这段“陡峭崎岖的坡道”又隐喻着什么?困难重重。而最大的困难在于居中的“哲学之书”呈现着“哲人”与“哲学”的“显隐二重”面容:为何苏格拉底一面细致描绘城邦如何造就能因“理解善者的本质”而拥有智慧的“哲人”[2]521c-652b,一面又以“神迹”之名把自己同“这种哲人”区别开来?[2]496c为何苏格拉底对格劳孔充分展示那基于“数理训练”而一路“抽象上升”并最终跨越“灵魂的边界”达至“可知事物的顶峰”的“数理辩证法”[2]532a-537e,自己在运用“灵魂辩证法”[11]为标示两种不同辩证法的本质性区分,笔者拟以“数理辩证法”称呼数理哲人的概念辩证法,而以“灵魂辩证法”标识苏格拉底式的辩证法。与人交谈对话时却只是“有限的上升”而从未给出过“确定性的结论”[2]336c?为何苏格拉底既说被迫进行的学习不能在心灵上生根[2]536d-537a,又多次提及能够当“王”的哲人其“灵魂的转向”乃基于重重“被迫”[12]见《理想国》515c-516a、525d、526b-e、529a等。?另外,“返回”洞穴的哲人,何以政治处境如此迥然相异——有的宁愿避祸于漏檐土墙之下保持沉默,也不愿投身政治[13]比较《苏格拉底的申辩》31d-e。[2]496d-e、520b-c、520a-b——要么参与作恶,要么单枪匹马对抗所有野兽[2]496d-e(遑论当“王”?),而且,即便如此也还是被迫上法庭与人争讼甚至被杀掉[2]517a-e;反过来,有的却乐于投身其中,甚至能升至权力的顶峰当“王”并通过改造城邦给民众“带来最大福利”[2]519d-520e、541b[4]54?在“哲学之书”的光影交错中,苏格拉底展示了两种哲学、两类哲人及其迥异的生活方式。与美好城邦的构造和实现紧密相关的“光照下的哲学”[14]在施特劳斯看来,在《理想国》中,“理性或理智从一开始就引导着城邦的建立,并最终在日光朗朗中统治了城邦,没有任何淡化或伪装。”见施特劳斯,The Argument and the Action of Plato’s Laws,University Of Chicago Press,1975,第38 页。[2]516a-b、517c、532b-c与使哲人“受难赴死的哲学”有何不同?两种哲学、两类哲人与“洞穴”各处于怎样的关系之中?要想对这些问题有所理解,似乎首先需要回到“哲学之书”的表面,即回到“日喻”和“线喻”[2]505a-511e,并将其与“洞喻”作为整体而思之。

在3个悖谬浪头中,最猛烈、凶险的要数第三个即“哲人”与“王”、“哲学”与“权力”的合而为“一”[2]473d[4]53。“哲人王”之为哲人王,就在于其灵魂有能力胜任“最大的学习”[2]503e,即认识“善的理念”[2]505a,由此而为“美好城邦”之实现奠定根基[2]473d、504c,否则,“世间恶”永远无法消除[15]见《理想国》473e、499b -c、500e、501e、506b 等。。换言之,作为“最大的知识问题”出场的“善的理念”,与“哲学之本性”和“现世政治秩序”直接相关。问题是:善是什么?

众人都认为“善是快乐”,高明点儿的人则认为“善是知识”。但高明的人却说不出他们所谓的知识指的是什么,最后不得已只好说是指“善的知识”[2]505b,于是陷入“同义反复或用被问者定义所问者的循环”。在“这么一个重大问题上”,“愚昧无知”将导致世人丧失对善恶的判断,而“也许惟一能带来幸福的知识是有关善恶的知识”[16]见柏拉图《卡尔米德》,174b。。一个人如果不知道正义和美怎样才是善的,那他就没有足够的资格做正义和美的护卫者[2]506a。反过来,只有在这些方面具有知识的护卫者监督着城邦的“政治秩序”,才有可能使国家摆脱邪恶,完全地走上轨道,走向良好的生活秩序[2]506b。

“善”如此重要,倘若对善是什么给不出“确定性的回答”,将直接危及城邦——

每一个灵魂都追求善,都把它作为自己全部行动的目标。人们直觉到它的确实存在,但又对此没有把握;因为他们不能充分了解善究竟是什么,不能确立起对善的稳固的信念,像对别的事物那样;因此其他东西里有什么善的成分,他们也认不出来。在这么一个重大问题上,我要问,我们能容许城邦的最优秀人物——我们要把一切都委托给他的——也这么愚昧无知吗?[2]505e-506a

尽管阿德曼托斯接着说“绝对不行”,但他自己并不清楚“善”究竟“是什么”,他希望苏格拉底能给予解答。格劳孔也帮腔道,“苏格拉底,快到目的地了,你可别折回去呀”[2]506a-d。但吊诡的是,提醒其听众“没有善不行”的苏格拉底,自己对善是什么并无确定性的回答——“一个人对自己不懂的东西,你认为他有权利夸夸其谈,好像懂的一样吗”[17]对观海德格尔,“一个人如何能够命名他还在寻找的东西呢?寻找倒是以命名着的词语的劝说为基础的”。见<从一次关于语言的对话而来>,载氏著《在通向语言的途中》,孙周兴译,商务印书馆,2004年,第107页。[2]506c?“我担心我的能力办不到;单凭热情,画虎不成,反惹笑话”[2]506d,“我们还是别去解释善到底是什么的问题吧”,因为眼下“还是太难”。那接下来解释什么呢?“善的儿子”——那个“看上去很像善的东西”,苏格拉底倒是很乐意谈一谈[2]506e。

请注意苏格拉底的“闪烁其辞”与“转换术”。

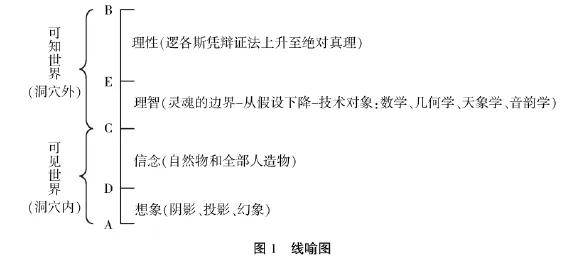

与哲学史上不断给出“确定性答案”的“聪明人”不同,“笨拙的”苏格拉底避开了对“善”做出确定性的回答,而开始谈论“善的儿子”,于是将“善与快乐”的区分问题转换为“知识”与“意见”的区分。苏格拉底提醒阿德曼托斯,“脱离知识的意见是丑的,从其中挑选出最好的来也是盲目的;或者说,你认为那些脱离理性而有某种正确意见的人,和瞎子走对了路有什么不同吗”[2]506c?这样,苏格拉底又将问题转换为“看”即“视觉”的“可见”与“不可见”,由此引发出将全书推至高潮的“日喻”、“线喻”和“洞喻”,引出“可见世界”(visible region)与“可知世界”(intelligible region)的决然区分[2]509d-e。由是,哲学被引向了被“白天的阳光”而非“洞穴的微光”所照耀的光明之地[2]508c-e。如图1。

表面看来,在阿德曼托斯和格劳孔的逼迫下[2]504e、509c,苏格拉底对他的听众讲述的“日喻”、“线喻”乃至“洞喻”,无不是为了表明一点:惟有经城邦有意培育的哲人才能胜任“最大的学习”,即能够完成身体与灵魂的双重转向[2]518c从而转离那“暗淡的生灭世界”[2]508d。愈往上走,愈摆脱“肉身的重负”与“感官的纵欲”[2]519b[4]45,愈能出离洞穴[2]516a-b,冲决“灵魂的边界”[2]511a,最终得见惟有纯粹的“灵魂之眼”才能看见的“善的理念”[2]508e、511b、517c。继而,由城邦培育的哲人不被允许永远逗留于高处的真实之境[2]517c-d、519c-d,他必须从神圣的观察返回昏暗人世[2]517c,与囚徒们“同劳苦共荣誉”[2]519d-e,如此,绝对正义才能在城邦中得以实现[2]520c、521b,公共生活和私人生活才得以合乎理性[2]518c,最终造就“整个城邦作为一个整体的幸福”[2]519e。

苏格拉底终于带着他热情的听众见识了光明世界的美妙图景——哲人登上权力的顶峰,依照“绝对正义”改造了城邦,“世间恶”终被清除殆尽[2]540d-e。美好城邦的实现过程被苏格拉底描绘得如此圆满,以致格劳孔在应喏中丝毫未流露出惊讶,便随着苏格拉底转入了另一问题:“哲人王”是如何造就出来的[2]521c?又是什么学问有这种能耐[2]521c-d?换一种问法,为了实现美好城邦而被苏格拉底作为手段引入城邦并造就了哲人王的“哲学”[2]473d,是怎样的哲学?

为了回答上述问题,苏格拉底带着格劳孔一路审查诸学科:体操、音乐、手工技艺……终于找到了那个“本性能引领思想”、“能把灵魂引导到真理”[2]525b、一切“技术的、思想的和科学的知识都要用到的”、大家都“必须学习的最重要的东西”——数学[2]522c。换言之,造就哲人要从“数学训练”开始。为什么是“数学”?因为它能“将灵魂向上拉,并迫使灵魂讨论纯数本身”[2]525d。学到什么程度?要“深入下去学,直到用自己的纯粹理性看到了数的本质”,使灵魂在研究“一”时不至于迷惑不解[2]524e-525e。可见,数学的本性追求单纯与同一,它迫使城邦的护卫者超越/抽离于阴影与感觉[2]509e,超越/抽离于不完美的暗淡的生灭之物——包括个人的身体与爱欲——仅凭灵魂的热情而趋向理式之光照耀下的纯粹本质与完美实在。由是,“同一性”成为护卫者灵魂追求的目标进而成为“美好城邦”追求的目标[2]519e。问题是,它也能成为“现实城邦”追寻的目标吗[8]150?

最后,苏格拉底以奇怪的语气总结说:“我的朋友,你看见了,这门学问看来确是我们所不可或缺的呢,既然它明摆着能迫使灵魂使用纯粹理性通向真理本身”[2]526a-b。

必须在此停顿。

苏格拉底的描述让人回忆起“洞喻”中“被释放者”的身体与灵魂的被迫转向[18]见《理想国》515c-e、516a、517b、518d、519c- d 等。——迫使潜在哲人发生灵魂转向的学科竟然是数学以及基于数学的几何学、天文学、音韵学[2]527a-b、527e、529a!

但数学人的灵魂状态是理智而非“真正的理性”[2]511d,因此它无法跨越“灵魂的边界”[2]511a、533a——只能基于假设下降[2]510b、511a,而不能从假设出发上升到绝对原理[2]511d——不过是造就护卫者的“最大学习”的序言[2]531d,仅能“梦似地看见实在”[2]533c。尽管如此,它却是“基础性的序言”[2]530e-533c。换言之,不经过诸多数学性训练,就连有能力“不用假设而一直上升到第一原理本身”的数理辩证法亦无法让学习者最终看到善者的本质,进而达至“可知事物的顶峰”[2]532a-b、533a-c。也就是说,美好城邦“有意识的培养造就”[2]520b的“哲人王”首先是被“数学”强迫着扭转了身体与灵魂,并被拉出洞穴。在数理训练的基础上,潜在的“哲人王”凭靠数理辩证法纵身一跳,不仅跨越了“灵魂的边界”,还最终看见了“善本身”[2]532a-b,拥有了出离于人世的“属神的智慧”[19]比较柏拉图《苏格拉底的申辩》23a;《会饮》204a。!

苏格拉底明晰的描述让人获得这样一个强烈的印象:那造就了“哲人王”并助其实现“美好城邦”(抽掉了身体的“灵魂的居所”)的哲学乃“建基于数学的哲学”[20]另对照阿里斯托芬的喜剧《云》,见《阿里斯托芬喜剧六种》,罗念生译,上海人民出版社,2004年,第142-218行。[8]180-181。

但《理想国》中这“拥有智慧的哲学”与柏拉图在《会饮》中记述的第俄提玛对苏格拉底的教诲相悖[10]204b,与苏格拉底在雅典民主法庭自辩时“自知无知”的说辞相悖[11]20c、23b,亦与其临死前在监狱中对众多迷恋哲学的青年的告诫相悖[12]99e。如何理解这诸多悖谬?如果说“拥有智慧的哲学”乃“至善”之光照下的哲学,那么与之相悖的“追求智慧的哲学”居于何处?

沿着苏格拉底的反讽之途,须再次回到“洞穴”,回到闪耀着真理之光的隐微之地。[2]516a-b

三、“阴影”中的哲学:重述“洞穴比喻”

按照苏格拉底的叙述,“地穴囚室”比喻的是“可见世界”,亦即海德格尔所说的“那个(日常)对东张西望的目光显示出来的居留区域”[13];用“火光”比喻“太阳的能力”[2]517a-b;那些“被囚禁者”也不奇特,苏格拉底说过,他们是一些“和我们一样的人”。当比喻整个地应用到前面讲过的事情上去后,接连遇到的问题是:“太阳的能力”意味着什么?“洞穴之火”与从洞外照射进来的一路亮光有着怎样的关系?它与洞穴出口之间这段距离又隐喻着什么?

苏格拉底以含混的方式暗示了第一个问题,隐藏了后两个问题。

在“日喻”中,作为善的儿子,太阳具有“双重能力”——“太阳一方面不是视觉,另一方面是视觉的原因,又是被视觉所看见的”[2]508b。换言之,太阳一方面赋予眼睛以“视觉的能力”,一方面使可见事物得以显现。因为有了太阳作为第三者的保障,[2]507e“视觉”与“可见事物”最终得以“同一”。其中的逻辑关系式即A=B,必然有C。这与善本身跟理智和可知事物的关系一样[2]508c-e:

没有“太阳”或归根结底没有“至善”作为最高保证,“知”与“物”的“同一性相符”就无从谈起,“知识”和“真理”亦无从谈起[2]509a。对此,张志扬老师有如此阐微:

西方哲学史,特别是形而上学史,不外两条路线:要么走(A),从外部发现同一性的基础,要么走(B),从人的主体内部中发现同一性的基础。不管那沟通的“最后一跳是致命的”,由于有(C)作为信仰的保证,人们相信知与物总会相符同一的……如此“知—物—知”旨在破“物”以取“力”地技术理性支撑,已构成“真理观”的意识形态特征:“把特殊的东西说成是普遍的东西,再把普遍的东西说成是统治的东西”,归根结底要完成“真理性”向“权力性”实施的政治哲学架构——此之谓“政治哲学乃哲学的本质”[21]张志扬老师在《此行何处?迷途问津——“西学东渐”再检讨之三》一文中,对此问题有详细论述,见《此行何处?——文明对话二》,李志刚、冯达文编,巴蜀书社,2009。[14]。

这是太阳作为善的儿子所具有的第一重能力——“理智性能力”。不惟此,太阳同时意指天上的神——德尔斐的阿波罗[2]508a。阿波罗是什么样的神?柏拉图说的非常清楚,作为城邦的守护神,他负责制定“最重大最崇高最主要的法律”[2]427b,即事关生死善恶、安魂退鬼所必须的种种宗法祭仪[2]427b-c。苏格拉底提醒阿德曼托斯,一个有头脑的城邦立法者,必然将上述祭仪委诸这位祖传的神祇。因为,“这位神乃是给全人类解释他们祖先的这些宗教律令的神祇”,人类的祖先也正是在这位大神的神座上传达神的旨意的[2]427c。由是,作为宙斯之子的太阳所具有的第二重能力或可称为“礼法性能力”,它既给世间万物以秩序,又给人“命名”和“管理”的能力。惟此,城邦有序,神人有别,各安其所。此间逻辑表达式同样是A=B,必然有C。

但吊诡的是,太阳的这两种能力似乎并不融洽,反而处于冲突之中。

太阳的第一重能力牵引极少数具有哲学天赋的“心智”辗转上升,甚而超越城邦与诸神[2]509b、515e,直抵可知事物的顶峰;第二重能力则事关全体城邦民众的生死善恶与伦理秩序,因为神祇是其赖以为生的宗教律令的颁立者。由此可见,在对待神的问题上,“少数人”与“多数人”发生了冲突,如此性命攸关的问题使得格劳孔发出滑稽而夸张的惊讶。苏格拉底见状马上提醒他,“责任在你,是你逼着我把我对这个问题的想法说出来的。”[2]509c这也就是说,太阳的第一重能力对于城邦民众而言本来是隐蔽的,因为在洞穴深处,太阳的第二重能力使人们执迷地认为,他们明确拥有现实之物因而安于通常的行为和流行的意见。但在格劳孔改造城邦的启蒙热情的催逼下[2]357a-b、368c、450a-451b,苏格拉底被迫带着他的听众穿越了“城邦之火”即阿波罗的神权统治,让他们亲眼看到太阳的第一重能力所具有的启蒙力量如何使得洞穴生活分崩离析[2]517a-520e!

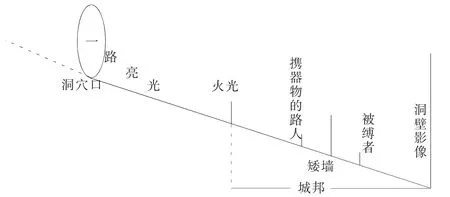

通由上述分析,似乎可以得出结论:“火光”即“太阳的能力”作为可见世界的“王”[2]509d,它所笼罩之地即“城邦”。见“图2”:

因此,在这个意义上,不能轻言“洞穴即城邦”,因为,洞穴比这更复杂,它包含着苏格拉底隐而未显的问题——洞穴之火与洞穴出口之间这段距离隐喻什么?换句话说,由“火光”即“太阳的能力”所保证的“人群-政治共同体”,只是洞穴的一部分,或者说是“礼法性的第一洞穴”。而洞穴中的光源——“火光”,正是作为阴影来源的“礼法之光”,它包括占城邦统治地位的政治律法与神学信仰[2]427b-c。作为城邦意识形态,“习俗之火”恰恰是捆缚囚徒的绳索,它同他们与生俱来的“欲望”一起将其固置在日常“自然生活”及其传统性中。而政治,首先就是要使这种“固置”合法化进而成为“自然正当”,城邦因此而安定有序。

图2 日喻洞喻图

但问题是,囚徒中偏偏有人能凭借“心智”或“神迹”解除捆缚,穿越洞穴之火,出离城邦,沿着“陡峭崎岖的坡道”走向洞穴出口。据说,这种通由探问“自然”而非凭靠城邦“神祇”来生活的人被称为“哲人”[4]2。可是,苏格拉底在《理想国》中描述了“两种哲人”,无论是其走上哲学之路的缘起,还是返回城邦后的处境都截然不同。如何区分?苏格拉底如此细致的描绘了在“理式之光”照耀下的第一种——这种哲人“如果得到了合适的教导,必定会成长而达到完全的至善”[2]492a——似乎要人们以之为镜,好反观与其相悖者。

苏格拉底在描述第一种哲人时,从未明确谈过这类哲人与“神”的关系。但当他转而谈及现实城邦中的哲人时[2]488a,却多次谈到神[22]见《理想国》,470a、486a、492a、492e、496c、497c、499c、500d、517b、532c 等。,甚至在跟阿德曼托斯历数配得上哲学的几种人时,将自己踏上哲学之路的原因直接归于“神迹”:

至于我自己的情况则完全是例外,那是神迹,是以前很少有别人遇到过的,或者压根儿就从来不曾有任何人碰到过的[2]496c。

如何理解苏格拉底的自述?[23]对照《申辩》21a、23a-c、31d。他与第一类哲人究竟有何区别?要想搞清楚这个问题,或许可以从苏格拉底曾经跟随什么样的老师学习、受过怎样的教导来考虑。

在《苏格拉底的申辩》和《斐多》两部对话中,柏拉图都记叙了苏格拉底曾跟随自然哲人阿那克萨戈拉学习的经历。苏格拉底从阿那克萨戈拉那里学到了什么呢?他在监狱中对那些迷恋哲学的青年说,自己年轻时曾听人说阿那克萨戈拉在书中写道,是“心智”安排万物并是万物之为万物的原因[12]97c;苏格拉底听后非常高兴,就从其所说,热衷于探究日月星辰这类自然物的原因与秩序。但让苏格拉底失望的是,他以为自然哲学“给每件事物以及一切事物说出原因的时候,会进而说明什么对每件事物最好,什么对一切事物最好”[12]98b。但自然哲人只是提出气、水以及其他莫名奇妙的东西当作原因,只是机械的解释自然万物,比如身体是由骨头和筋腱组成之类,却不问好坏善恶,更无法解释人生的困惑,比如他此刻的处境——为什么雅典人认为把苏格拉底判处死刑是最好的,认为监狱才是他最该坐的地方[12]98c-99a?

这使苏格拉底决意从此不再学习自然哲人去直观“存在”,因为这就像日蚀时盯着太阳看,迟早会弄瞎眼睛[12]99d,而是应该借助水中的“影像”或别的中介去看[12]99d-e。因此,搞哲学的人应该借助“言辞”(logos)来反观存在,以免看瞎“灵魂的眼睛”[12]99e,甚至使以前“和别人一起得到的知识”,也“全都消失了”[12]96d。苏格拉底由此开启了“第二次起航”[12]99d——不是航行于日光朗照下的大海,而是借助洞穴微光在暗夜中冥行。施特劳斯如此评价苏格拉底的“第二次起航”:

(苏格拉底)开创了对自然事物的新的研究——在这种研究中,诸如正义的自然或理念,或者说自然的正义,以及人或人的灵魂的自然,是比诸如太阳的自然更为重要的[4]5。

帮助苏格拉底开启第二次起航的是《会饮》中神秘的异乡女先知第俄提玛。她让苏格拉底认识到,作为波若斯和珀尼阿之子的爱若斯(Eros)既不美又不好[10]201e。他是一种“居间的东西”,即在丰盈与贫乏之间、洞悉世事与不明事理之间、有死的人和不死的神之间,他就是个“大精灵”[10]74。正因为居于“之间”,爱若斯才能把人们的祈求和献祭传译转达给诸神,再把诸神的旨令和对献祭的酬报传译和转达给人们;他使“神-人”作为整体“连成一气了”[10]202e。这种“居间”状态,使从丑和贫乏开始的爱若斯,总在“图谋美的和好的东西”,“终生热爱智慧”[24]比较柏拉图《苏格拉底的申辩》,23a-b、29a、31c。[10]203c-204a。什么人总在图谋美的和好的东西,并终生热爱智慧?第俄提玛告诉苏格拉底,“没有哪个神爱智慧,也没有欲望要成为有智慧的,因为,神已经是有智慧的了”[10]204a。只有哲人才意识到自己的欠缺,才追求智慧。这种追求的最高状态就是哲学[10]204b。因此,爱智慧的人就处于有智慧和不明事理之间,他所拥有的只能是“正确的意见”[10]202a。不惟此,苏格拉底在《理想国》中也有类似说法:知识与“有”相关,而无知必然与“无”相关[10]477a,在知识和无知之间有一种被称为意见的东西,它“在是与不是之间”[10]479c。换言之,柏拉图笔下的第俄提玛让青年苏格拉底意识到,作为“居间的哲学”,既不能无度上升、僭越至善本身的明朗光照之域,因为那是神的领地[10]204a;亦不可两极震荡而翻转、沉潜于非存在的幽暗处所,因为那是人世无法承受的虚无之境。它只能临界探问于洞悉与昏昧、至善与虚无、光明与黑暗之间的隐微之地[2]478c、479c。作为“知向整全”而非“知得本相”的临界哲人的真正表率,苏格拉底从“相关性”出发,以言辞连接光与暗、美与丑、善与恶、高与低、上升与下降、可见与可知,使其“区分着共属一体”,除非是出于反讽,苏格拉底从未有过“各引一端,崇其所善”式的自欺。

借此临界眼光来反观“洞喻”中的“出离”与“返回”。

受爱欲的内在驱动,哲人的天性在于从错误的意见上升。但要害在于,哲人的上升是否有其边界?换言之,如果说“一切事物都有其与生俱来的恶或病”[2]609a,那么,什么是哲学与生俱来的限度?

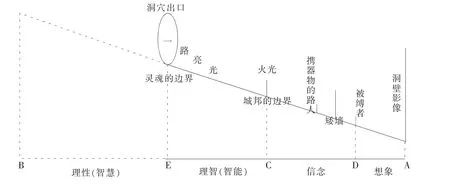

就苏格拉底表面的叙述来看,“灵魂的边界”即线段CE即灵魂的理智部分属于可知世界,因而在洞穴外(见图1)。只有跨越了它,哲人才能看见善本身而最终拥有智慧。但别忘了,苏格拉底划分“可知”与“可见”两个世界的前提是为了避开对“善”做出确定性的回答,才转而谈论善的儿子,继而使用转换术,将“善与快乐”的区分转换为“知识与意见”的区分。尽管如此,善却并不与人世无涉,故还得借助苏格拉底的比喻。“可知世界”与“可见世界”分别被两个不同的“王”统治[2]509b。但两个世界并非截然分立,因为太阳是善的儿子[2]506e、508b-c,换言之,善以其“统摄性”连接了两个世界。那么,当把整个洞穴比喻应用到现实世界上时,可否将从洞外照进洞穴内的那一路亮光看做是对善的统摄性的隐喻?如果不是,就像无法理解洞穴之火的来源一样,似乎就是在有意忽略善与太阳的“父子关系”;如果是,那么洞穴之火与洞穴出口之间这段距离就是“居间之地”,它既是意见之地的延伸,又凭借善的统摄性而与洞穴隐隐相关。这也就意味着,在苏格拉底的反讽说辞中位于可知世界的线段CE即灵魂的理智部分,事实上因其无法跨越的限度而必须居留于洞穴之中!

有必要重复一遍。苏格拉底告诉格劳孔,洞穴外的可知世界与洞穴内的可见世界的关系,正如知识与意见之比[2]510a、534a。“数理辩证法”的威力,就在于能拉着“潜在的哲人王”达到“可理知事物的顶峰”[2]532a-b。但第俄提玛却教诲苏格拉底,真正爱智慧的也就是搞哲学的总处于“有智慧与不明事理”之间[10]203e,即“知识和无知”之间[2]478d,因而只能拥有“正确的意见”[10]202a、[2]479c。换句话说,非实在且高于实在的善本身[2]509b隐匿于灵魂的边界之外,它拒绝向“属人的理智”(humanly intellect)显露自身,因而哲人凭靠数理辩证法而看到的“实在”[2]511d、533a,不过是善的影像而已[2]533c。哲人只能在善的儿子统辖的可见之域即洞穴中,通由善的影像间接领会善本身,否则迟早看瞎灵魂的眼睛[12]99e。

在这个意义上,作为“有死的哲人”永远无法凭靠“属人的理智”真正出离洞穴,他有限的上升止于灵魂的边界。因为,作为灵魂的医生,苏格拉底懂得,“对自然应得之物的追求应该止于他灵魂的边界,止于他内在政制(Polity)的边界。”[15]因而有理由把“线喻”中第三段即理智部分拉入洞穴(见图3),以检审任何独断能够跨越灵魂的边界而妄称“拥有智慧”的“智能人”。

图3 线喻日喻洞喻合并图

但哲人无法跨越灵魂的边界而真正出离洞穴(双层洞穴:“城邦”与“灵魂”),并不意味着洞穴出口作为“临界点”而成为哲人之思终结的地方。用海德格尔的话说,“边界并不是某物停止的地方,相反,正如希腊人所认识到的那样,边界是某物赖以开始其本质的那个东西。”[16]换言之,对此“边界”不意识,“第二次起航”就无从开启,哲学将要么自以为“是”的独断,要么为所欲为的虚无,终是在智能的层面两极震荡。

请注意,是“智能”而不是“智慧”。“智能”绝不等于“智慧”,二者中间横亘着无法跨越的“灵魂的边界”。尽管“数理人”与“临界哲人”都能穿越洞穴之火即“城邦的边界”而上升至洞穴出口,但前者对“界限”即“前提的不完备性”不意识,自以为有“知”,其实不过是迷信自明的同一性前提从假设下降的自欺而已[2]510b。换句话说,由线段CE标示的灵魂的理智部分,构成了技术性的[2]511c“第二洞穴”,它的本性是凭借信仰来保证的抽象的“同一性”。那么,技术化的“第二洞穴”对于礼法性的“第一洞穴”而言意味着什么?这正是苏格拉底要展示给格劳孔和阿德曼托斯的。

由此或许可以得出如下结论,苏格拉底在《理想国》中的主要工作就是启“启蒙”之“蒙”。如果说启蒙反对一种属人的可能性,那么苏格拉底就是要把被启蒙家扭转到技术性对象[2]511c上的眼光,重新扭转到人们最为关切的事情上(wichtigen Anliegen des Menschen)[17]。

四、哲学与政治:对峙还是共契

借助阿那克萨戈拉与第俄提玛的教导,可看到有前后两个苏格拉底,两种哲学及生活方式。一个凭借心智,直观“存在”;一个遵循神迹,居间而思。前者颇似苏格拉底描绘的勇敢的“数理人”——要么被迫上升,以致出离城邦,甚至僭越到神的领地,自以为能掌握真知,拥有智慧;要么被迫下降,将其追求“同一性”的品格带回洞穴甚而改造城邦,犹如擎火的普罗米修斯,给人世带来技术化生活的同时也带来“盲目的希望”——使洞穴中有死的人遗忘其必死性与有限性[25]参见埃斯库罗斯,<被缚的普罗米修斯>,罗念生译,见《罗念生全集》第2卷,上海人民出版社,2004,第243行以下。。与之相反,审慎或天然的分寸感,则是后一类哲人与哲学的本质特征[1]56。后者自知无知——“惟有神真有智慧”[10]204a[11]23a,人的智慧不算什么,不能单凭热情就想把握善本身[2]506e——这意味着他恪守属人的理智,不以“纯粹的认知的自由”之名而无度僭越神圣之域或肆意拆毁城邦信靠的宗教与律法。在《理想国》中,苏格拉底以其政治性对话表明,人的生活就其本质而言是共同生活。没有真正的好的共同生活,也就不可能有真正的个人生活,包括哲人的生活[26]参见亚里士多德,《尼各马可伦理学》,廖申白译,北京:商务印书馆,2005,1097b;《政治学》,吴寿彭译,北京:商务印书馆,2005,1252b29-30、1253a。。反之,不首先认识个体的灵魂,就没可能真正认识城邦的灵魂,遑论好的政治?

我们惊讶地发现,柏拉图笔下的苏格拉底是一个既深知哲学的本性与限度,又深知政治的本性与限度的“临界哲人”的典范,对于“洞穴”,他“出而不离,返而不回”[27]在《理想国》中,我们所理解的“出离”不是一种一次性完成的跨越,而是哲人生存身姿的隐喻。与其说出离意味着“上升”,不如说这种上升是以反复下降或返回的方式在对话中展开的灵魂辩证法。在此意义上,苏格拉底是不渴望归家的奥德修斯。见伯纳德特,〈柏拉图的《会饮》义疏〉,何子健译,载《柏拉图的〈会饮〉》,刘小枫译,北京:华夏出版社,2003,第256页。的临界之思,刚好对前类启蒙哲人构成了双重审视与反讽:既审视——反讽形而上学遗忘政治而自以为“是”的上升,又审视——反讽哲学向政治让渡,甚至让渡到沦为政治工具的邪恶教诲师马基雅维利式的政治现实主义的地步。

因此,在临界之思的意义上,“哲人”与“王”不可“同一”,二者之间必须加上间隔号——“哲人-王”——以标识哲学与政治“嵌而不合,断而不裂”的偶在相关。否则,哲学让位于政治,政治让位于技术,技术扩大再生产以至将整个地球变为“行星工厂”的技术性存在,就只能成为人类的灾难性命运。反之,政治让位于哲学,哲学让位于诗,难免不带向浪漫或虚无的“走火入魔”,两者都会丧失对“和而不同”之整全的领会。

[1]刘小枫,陈少明.苏格拉底问题[M].北京:华夏出版社,2005.

[2]柏拉图.理想国[M].郭斌和,张竹明,译.北京:商务印书馆,2002.

[3]ALLAN BLOOM.The Republic Of Plato[M].New York:1968.

[4]施特劳斯,克罗波西.政治哲学史[M].李天然,译.石家庄:河北人民出版社,1998:31.

[5]W JAEGER.Paideia:the Ideals of Greek Culture[M]Vod3.New York:Oxford University Press.1943:199.

[6]郝岚.灵魂的黄泉之旅与“王制”的哲学神话[M]∥邱立波,译.刘小枫.古典诗文绎读:西学卷·古代编上.北京:华夏出版社,2008:442-443.

[7]程志敏.宫墙之门[M].北京:华夏出版社,2005.

[8]尼柯尔斯.苏格拉底与政治共同体[M].王双洪,译.北京:华夏出版社,2007.

[9]布鲁姆.纪念施特劳斯[M]∥朱振宇,译.巨人与侏儒.张辉,选编.北京:华夏出版社,2003:7.

[10]柏拉图.柏拉图的会饮[M].刘小枫,译.北京:华夏出版社,2003.

[11]柏拉图.苏格拉底的申辩[M].吴飞,译.北京:华夏出版社,2007.

[12]柏拉图.斐多[M].杨绛,译.沈阳:辽宁人民出版社,2000.

[13]海德格尔.柏拉图的真理学说[M]∥海德格尔.路标.孙周兴,译.北京:商务印书馆,2006:246.

[14]G.R.F FERRARO.City and Soul in Plato’s Republic[M].Chicago:University Of Chicago Press,2005:115.

[15]海德格尔.筑·居·思[M]∥海德格尔.演讲与论文集.孙周兴,译.北京:三联书店,2005:162.

[16]施特劳斯.《柯亨与迈蒙尼德》引言[M]∥李秋零,译.刘小枫.犹太哲人与启蒙问题.北京:华夏出版社,2009.