大学生体质弱势群体的心理健康状况调查研究

李焕玉 (长江大学体育学院,湖北 荆州 434023)

易 丹 (长江大学学生事务处,湖北 荆州 434023)

大学生体质弱势群体的心理健康状况调查研究

李焕玉 (长江大学体育学院,湖北 荆州 434023)

易 丹 (长江大学学生事务处,湖北 荆州 434023)

为了解大学生体质弱势群体的心理健康状况,对某综合性大学筛选出的303名体质弱势学生心理健康测查结果进行分析,结果发现:大学生体质弱势群体的总体心理健康水平差于正常群体,其中,抑郁因子达到显著水平;大学生体质弱势群体心理健康水平,城市男生的好于市郊农村男生的,城市女生的差于市郊农村女生的;城市独生子女的好于非独生子女的,市郊农村独生子女的差于非独生子女的。建议在对大学生体质弱势群体进行身心健康教育时,应考虑到其身体状况的特殊性,同时,还应考虑到生源地、性别和是否独生子女等因素。

大学生;体质弱势;心理健康

大学生是一个特殊的社会群体,是国家的栋梁,承载着社会的巨大希望,其身心健康问题直接关系着国家和社会的未来。随着我国经济社会的快速发展,人民群众生活水平日益提高,而广大大学生的体质健康状况和心理健康问题却十分令人担忧。教育部发布2005年全国学生体质与健康调研报告结果显示:我国大学生年龄组肺活量水平继续下降,速度、爆发力、力量耐力和耐力素质水平进一步下降和肥胖检出率继续上升等。据2002年卫生部召开青少年心理问题座谈会上的消息:我国大学生中16.0%~25.4%的人有心理障碍,以抑郁、焦虑不安、神经衰弱、强迫症状等为主,因心理问题不能正常学习和生活而休学或退学的学生人数逐年上升。

大学生体质和心理问题的增多,给学校体育工作和学校心理健康教育工作带来新的挑战,已成为构建和谐社会关注的焦点问题。大学生体质与心理健康的关系,也引起了许多学者们的探讨。王虹与徐明欣等人的研究结论较为一致认为[1-2],“体质优生”的SCL-90各项因子分、总分和阳性项目数均低于“体质一般生”,且差异具有高度显著性;“体质一般生”心理障碍检出率明显高于“体质优生”;“体质优生”的心理健康水平总体高于“体质一般生”。也有研究表明,大学生心理健康状况和其体质之间有同向变化的趁势,即随着心理障碍程度的加重,大学生的体质呈逐渐下降的趋势[3]。综上可以反映出体质健康与心理健康存在一定程度的相关性。但是,对于大学生体质弱势群体的心理健康水平,却少有研究并进行深入的调查与分析。下面,笔者从性别、地域和是否独生子女的角度,运用了多因素多元方差分析,旨在深入分析大学生体质弱势群体心理健康的状况,对促进大学生体质弱势群体的身心健康教育,改善其身心健康水平具有一定的指导意义。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

采用随机抽样的方法,抽取某综合性大学2490名学生进行体质测试与问卷调查,按照体质弱势群体的界定包含1个充分条件和2个标准[4]:充分条件是身体患有不适宜参加剧烈体育运动的疾病或身体有残障的人群(学生);标准1是《学生体质健康标准》测试得分≤59分的人群(学生);标准2是体重指数(BMI)测试结果在以下范围的人群(学生):BMI<20(偏瘦),或BMI≥26.5(肥胖)。达到以上充分条件或2个基本标准的学生群体基本可被确定为“体质弱势群体”。研究筛选出303名体质弱势学生为研究对象,其中男生162名,占53.5%;女生141名,占46.5%。

1)体质健康测试法 采用教育部指定的测量仪器,按照《国家学生体质健康标准》的实施细则对学生进行体质测试。测试内容为身高与体重、肺活量、立定跳远、坐位体前屈、1000m(男)或800m(女),利用2周的体育课教学时间完成测试工作。

2)SCL-90自评症状量表 心理健康问卷采用的症状自评量表(SCL-90)[5],包括躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性和其他等10个因子,每一项均采取5级评分制(0~4级,0代表从无,1代表轻度,2代表中度,3代表相当重,4代表严重)。根据Derogatis报道,各症状效度系数为0.77~0.99。

3)测量办法 按照体育教学班级,在课堂上由课题组人员统一讲解指导后作答,当场回收问卷。课题组成员在1周时间完成问卷调查。

4)数理统计法 在SPSS19.0软件上,运用描述统计、T检验与多元方差分析等方法对数据进行处理分析,按照顺序处理缺失值。

2 研究结果

2.1体质弱势与正常群体心理健康状况的比较结果

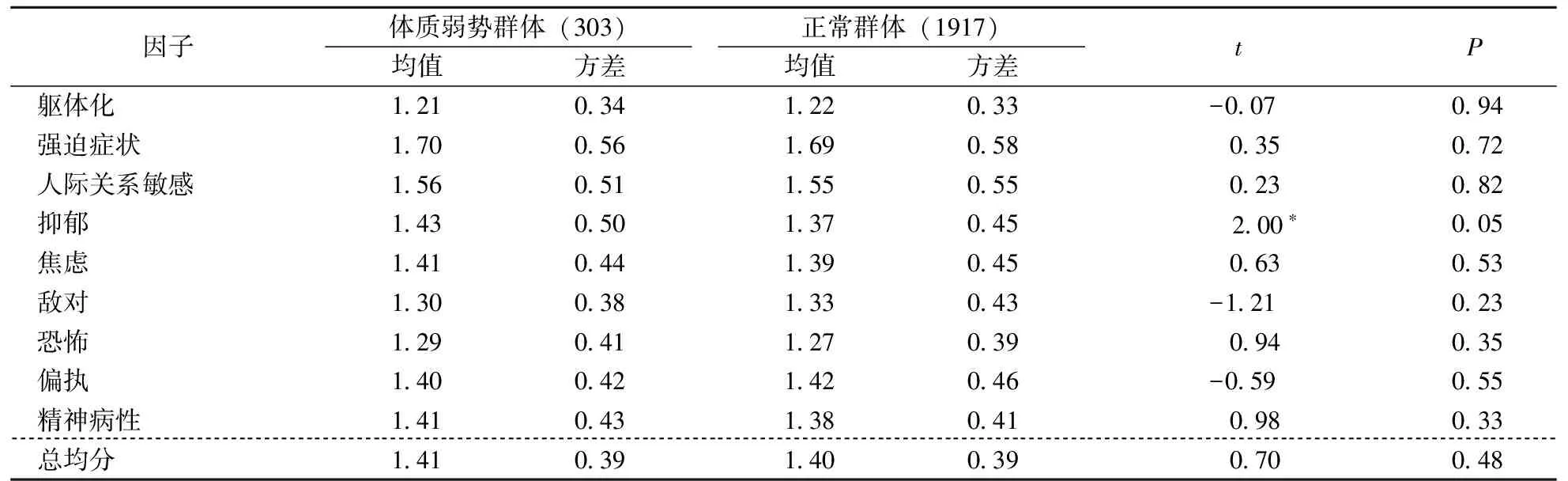

体质弱势与正常群体心理健康各因子及总均分的均值T检验结果见表1。由表1可知,在躯体化、敌对和偏执因子的均值上,体质弱势低于正常大学生群体,不具有统计意义上的显著性差异(P>0.05);在抑郁因子的均值上,体质弱势高于正常大学生群体,且具有统计意义上的显著性差异(P<0.05);在强迫症状、人际关系敏感、焦虑、恐怖和精神病性因子以及总均分的均值上,体质弱势高于正常大学生群体,且不具有统计意义上的显著性差异(P>0.05)。

表1 体质弱势与正常群体心理健康各因子及总均分的均值T检验结果

注:*表示P<0.05;**表示P<0.01(下同)。

2.2不同性别、是否独生子女和地域的大学生体质弱势群体心理健康水平的现状描述

依据设计规程DLT5330-2015,对掺有掺合料的水工混凝土的水胶比先进行初选,然后根据各掺合料的品质试验确定。砂率也先初选,然后应根据骨料品种、品质、粒径级配、水胶比和砂的细度模数等在试验试配中确定。

从表2结果中可以看出,男生的躯体化、强迫症状、抑郁、焦虑、敌对和恐怖因子以及总均分的均值低于女生,而人际关系敏感、偏执和精神病性因子的均值高于女生;独生子女的躯体化、强迫症状、抑郁、焦虑和恐怖因子以及总均分的均值低于非独生子女,而人际关系敏感、敌对、偏执和精神病性因子的均值高于非独生子女;城市学生的躯体化、强迫症状、人际关系敏感、焦虑、恐怖、偏执和精神病性因子以及总均分的均值低于市郊农村学生,而抑郁因子均值稍高市郊农村学生,敌对因子均值相等。

2.3不同性别、是否独生子女与地域的大学生体质弱势群体心理健康状况的分析结果

以性别、是否独生子女、地域为自变量,以心理健康各因子分以及总均分为因变量进行多因素多元方差分析,分析结果见表3。表3结果显示,在心理健康各因子以及总均分上,性别的主效应均未达到显著性水平(P>0.05);在焦虑、恐怖和精神病性因子上,地域的主效应均达到显著性水平(P<0.05);在躯体化因子上,是否独生子女的主效应达到显著性水平(P<0.05)。进一步检验发现(见表2),城市学生的焦虑、恐怖和精神病性因子均值显著低于市郊农村学生的;独生子女的躯体化因子均值显著低于非独生子女的。性别与地域,性别与是否独生子女以及地域与是否独生子女的两者交互作用对部分心理健康因子的影响显著,因此,需要进行简单效应检验。

表2 大学生体质弱势群体心理健康水平的描述统计结果

表3 不同性别、是否独生子女与地域的大学生体质弱势群体心理健康的多因素多元方差分析结果

1)不同性别与地域的大学生体质弱势群体心理健康状况的分析结果 由表3可知,除强迫症状和恐怖因子外,在人际关系敏感因子上,性别和地域的交互作用均达到显著性水平(P<0.05),在躯体化、抑郁、焦虑、敌对、偏执和精神病性因子以及总均分上,性别和地域的交互作用均达到非常显著性水平(P<0.01)。简单效应检验发现,男生的躯体化、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执和精神病性因子及总均分上,地域的主效应显著,进一步检验结果(见表4),城市男生的躯体化、抑郁、焦虑、偏执和精神病性因子及总均分的均值非常显著低于市郊农村男生的(P<0.01);城市男生的人际关系敏感和敌对因子的均值显著低于市郊农村男生的(P<0.05)。女生的躯体化、抑郁和敌对因子上,地域的主效应显著,进一步检验结果(见表4),城市女生的躯体化和敌对因子的均值显著高于市郊农村女生的(P<0.05);城市女生的抑郁因子的均值非常显著高于市郊农村女生的(P<0.01)。

2)不同性别与是否独生子女的大学生体质弱势群体心理健康状况的分析结果 由表3可知,除躯体化因子外,在心理健康的其它因子以及总均分上,性别和是否独生子女的交互作用均未达到显著性水平(P>0.05)。简单效应检验发现,在不同性别的躯体化因子上,是否独生子女的主效应不显著。

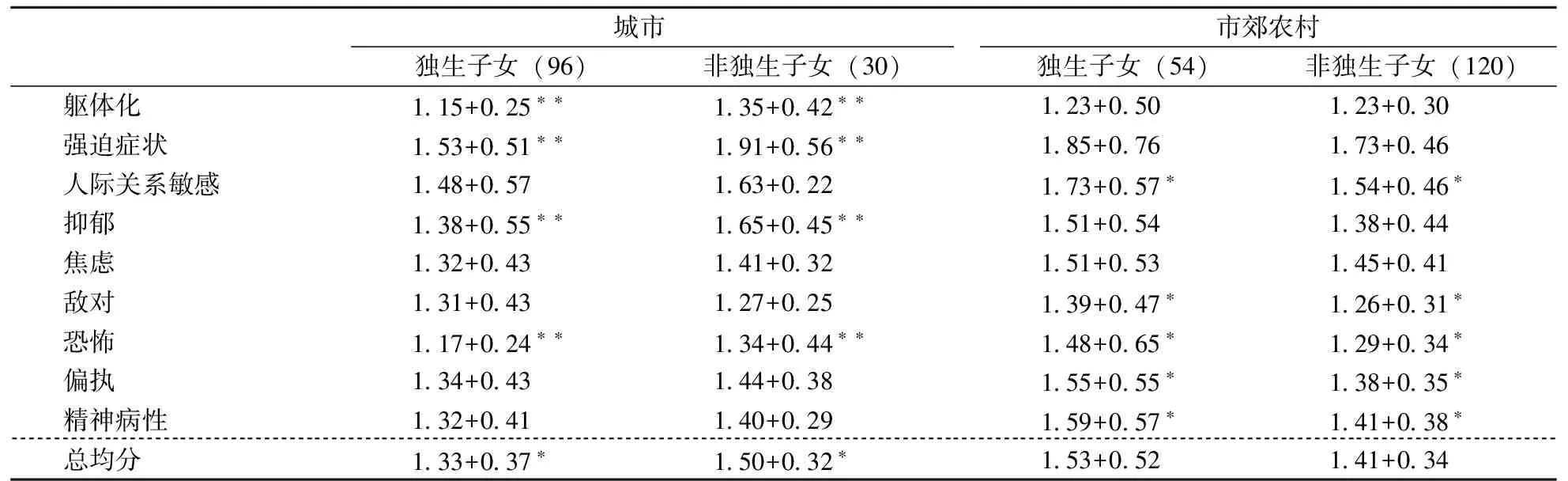

3)不同地域与是否独生子女的大学生体质弱势群体心理健康状况的分析结果 由表3可知,除焦虑和敌对因子外,在躯体化、偏执和精神病性因子上,地域和是否独生子女的交互作用均达到显著性水平(P<0.05),在强迫症状、人际关系敏感、抑郁和恐怖因子以及总均分上,地域和是否独生子女的交互作用均达到非常显著性水平(P<0.01)。简单效应检验发现,城市学生的躯体化、强迫症状、抑郁和恐怖及总均分上,是否独生子女的主效应显著,进一步检验结果(见表5),在躯体化、强迫症状、抑郁和恐怖因子的均值上,独生子女的非常显著低于非独生子女的(P<0.01);在总均分的均值上,独生子女的显著低于非独生子女的(P<0.05)。市郊农村学生的人际关系敏感、敌对、恐怖、偏执和精神病性因子上,是否独生子女的主效应显著,进一步检验结果(见表5),独生子女的人际关系敏感、敌对、恐怖、偏执和精神病性因子的均值显著高于非独生子女的(P<0.05)。

表4 不同性别与地域的体质弱势群体心理健康因子及总均分的均值比较结果

表5 不同地域与是否独生子女的体质弱势群体的心理健康因子及总均分的均值比较结果

另外,由表3可知,在敌对和精神病性因子上,性别、地域和是否独生子女3者的交互作用分别达到非常显著性与显著性水平(P<0.01、P<0.05),需要进一步简单简单效应检验,但鉴于两者交互作用的影响较大,这里就不再做深入分析。

3 讨 论

3.1大学生体质弱势群体的心理健康状况

大学生体质与心理健康的关系,已引起广泛的关注。以往研究结论表明,“体质优生”的心理健康各因子水平以及总体心理健康状况都优于“体质差生”[3]。而大学生体质弱势群体的心理健康水平是否与其体质存在相关性?本研究结果发现,大学生体质弱势群体在抑郁因子水平,显著差于正常群体;在躯体化、敌对和偏执等因子的水平,稍好于正常群体;在强迫症状、人际关系敏感、焦虑、恐怖和精神病性等因子水平以及总体心理健康水平,稍差于正常群体。这与以往研究结论既具有共同性,又具有差异性。表明大学生体质弱势群体心理健康发展的复杂性,其整体心理健康水平与大部分因子水平上差于正常群体,尤其是体质弱势群体在抑郁方面的问题更为多见,但在少部分因子水平上却表现出好于正常群体。究其原因:由于体质弱势群体在体型上存在偏瘦或偏胖,甚至身体存在残障等,导致生活兴趣减退,动力缺乏,活力丧失等,从而更容易出现失望、悲观以及与抑郁相联系的认知方面的感受;不过,也可能表现出较少的敌对情绪。因此,对大学生体质弱势群体的心理健康状况要引起高度关注,尤其是了解其心理健康水平的复杂变化。

3.2不同性别、地域和是否独生子女对大学生体质弱势群体心理健康水平的影响

选择从性别、地域和是否独生子女方面分析,了解体质弱势群体的心理健康水平。研究结果表明,性别对大学生体质弱势群体心理健康水平的影响不明显,与万志莉等的研究结论“大学生的SCL-90各因子分男女生之间的差异无显著性意义”具有相似特点[6],说明大学生体质弱势群体中男女生的心理健康水平同样存在趋同性特点。

城市生源大学生体质弱势群体的焦虑、恐怖和精神病性等因子得分均明显比市郊农村生源的低,这与以往研究的结果“农村生源大学生的心理健康水平低于城市生源的大学生[7]”较为相似。说明体质弱势群体大学生心理健康水平与大学生的心理健康水平具有较为类同的地域发展趋势。究其原因,可能是农村学生考上大学来到城市,环境的巨大变化冲击着他们的认知和情感,心理上承受更大的负担,面临巨大的学习和就业压力。另外,农村生源大学生由于家住农村,生活条件不如城市大学生优越,因而容易产生自卑感;怕被别人瞧不起,所以在人际交往方面不如城市大学生主动;与同学关系不够融洽,知心朋友较少;加之社会、家庭对其较高的期望值,造成了他们心理负担重。各种心理压力堆积而得不到合理释放,就容易出现心理问题[8]。

除了独生子女大学生体质弱势群体的躯体化因子得分明显比非独生子女的低,心理健康的其他因子与总体心理健康水平的得分没有显著性差异,说明除了独生子女的主观身体不适感少于非独生子女的外,是否独生子女对其心理健康水平的影响不大,这与黄模建等人[9]的研究结果较为一致。

因此,在开展大学生体质弱势群体的心理健康教育时,应区别对待不同性别、地域和是否独生子女的学生,尤其应给予来自市郊农村的学生以更多的关注。

3.3性别与地域,地域与是否独身子女对大学生体质弱势群体心理健康水平的交互影响

虽然不同性别、是否独身子女的体质弱势群体的心理健康水平没有表现出过多的差异性,但却与不同地域,对体质弱势群体的心理健康水平产生交互作用。研究结果表明,性别与地域对大学生体质弱势群体心理健康的部分因子水平的交互作用显著。在大学生体质弱势群体的男生中,地域对学生的躯体化、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执和精神病性以及总体心理健康水平的影响显著,体现城市男生的心理健康水平好于市郊农村男生的;在女生中,地域对学生的躯体化、抑郁和敌对因子水平的影响显著,体现城市女生的心理健康水平差于市郊农村女生的。说明不同性别的体质弱势群体的心理健康水平,随生源地变化而变化,具体表现在市郊农村的男生与城市的女生的心理健康问题。对于这种地域与性别之间的交互影响,需要进行更深入的分析。究其原因,可能是传统的地域经济特征和性别观念,以及特殊的身体因素所引起。因此,对于大学生体质弱势群体中来自市郊农村生源的男生与城市生源的女生的心理健康状况应引起更多的关注。

研究结果表明,地域与是否独生子女对大学生体质弱势群体心理健康的部分因子交互作用显著。在大学生体质弱势群体的城市学生中,是否独生子女对躯体化、强迫症状、抑郁和恐怖因子水平以及总体心理健康水平的影响显著,体现独生子女的好于非独生子女的,与姚齐和等人[10]对独生子女与非独生子女心理健康的研究结果较为一致。说明来自城市的大学生体质弱势群体的独生子女与非独生子女的心理健康发展趋势与一般大学生的存在一致性。在大学生体质弱势群体的市郊农村学生中,是否独生子女对人际关系敏感、敌对、恐怖、偏执和精神病性因子水平的影响显著,体现独生子女的差于非独生子女的,表现出调查结果的特殊性。说明不同生源地的体质弱势群体的心理健康水平,随是否独生子女变化而变化,具体表现为城市非独生子女与市郊农村独生子女的心理健康问题。究其原因:我国生育政策可以反映出城市独生子女的家庭、生活条件以及父母工作等情况要优于非独生子女的。因而,城市非独生子女受家庭环境、生活条件、自身地位等因素的影响,认为与独生子女相比缺乏优越感,而导致心理健康水平发展的差异性。而在市郊农村中,受中国传统观念的影响,一般家庭都会生育2个及以上小孩。在物质相对较弱的市郊农村,家庭可能会给予了独生子女更多的关注,更容易形成以个人为中心,影响其心理健康水平的发展。因此,对于大学生体质弱势群体中城市非独生子女与市郊农村独生子女的心理健康状况,应给予积极疏导与调节。

4 结 语

大学生体质弱势群体的总体心理健康水平差于正常群体,其中,抑郁因子达到显著水平,反映出了体质与心理健康的相关性。研究中体质弱势群体的心理健康水平的性别、是否独生子女和地域特点,也与以往研究的大学生群体表现出较为类似。在深入分析中发现,性别与地域、地域与是否独生子女对大学生体质弱势群体的心理健康水平的交互作用显著。研究结果为,城市男生的好于市郊农村男生的,城市女生的差于市郊农村女生的;城市独生子女的好于非独生子女的,市郊农村独生子女的差于非独生子女的。说明不同性别体质弱势群体的心理健康水平,随生源地变化而变化;不同生源地,随是否独生子女变化而变化。因此,在对大学生体质弱势群体进行身心健康教育时,应考虑到其身体状况的特殊性,同时,还应考虑到生源地、性别和是否独生子女等因素。

[1]王虹.大学生体质与心理健康的关系研究[J].北京体育大学学报,2006,29(10):1351-1352.

[2]徐明欣,高斌.大学生体质与心理健康因素的关系[J].体育学刊,2001.8(3):23-25.

[3]孙立海.大学生心理健康水平与其体质状况的相关性研究[J].中国体育科技.2007,43(5):80-82.

[4]周二三,刘成,李秀华.体质弱势群体的理论构建[J].体育学刊.2008.15(7):46-49.

[5]汪向东,王希林.心理卫生评定量表手册[M].中国心理卫生杂志社出版,1999,12:31-35.

[6]万志莉,钟志兵.在校大学生心理健康状况特点的分析[J].中国民康医学,2010.22(1),56-57.

[7]齐玉龙.城市与农村生源大学生心理健康状况比较分析[J].中国公共卫生管理,2005,21(4):333-334.

[8]张运生.1496名大学生心理健康状况调查[J].中国公共卫生,2004,20(12):1523-1524.

[9]黄模建,徐梅,王少波.大学生独生与非独生子女SCL-90测试结果分析[J].医学与社会,2000,13(2):60-61.

[10]姚齐和,赵传昌.独生子女与非独生子女心理健康状况比较研究[J].健康心理学杂志,1998,6(4):427-429.

2013-06-15

湖北省教育科学“十一五”规划课题(2010B154)。

李焕玉(1975-),男,硕士,副教授,现主要从事体育教育训练学和体育人文社会学方面的教学与研究工作。

G804.8

A

1673-1409(2013)28-0094-05

[编辑] 洪云飞